Влияние факторов среды на физическое развитие и здоровье населения

Автор: Каверин Александр Владимирович, Щанкин Александр Алексеевич, Щанкина Галина Ивановна

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Одной из актуальных проблем современной экологии является исследование воздействия неблагоприятных факторов среды жизни на физическое развитие и здоровье населения. Работы, посвященные особенностям физического развития и эпохальной изменчивости, или секулярного тренда, широко представлены во многих странах мира. Отмечено, что общемировые тенденции эпохальной изменчивости физического развития имеют разную направленность: от продолжения акселерации до ее остановки. При постоянстве генетических характеристик организма климатогеографические, социально-экономические и экологические условия оказывают значительное воздействие на фенотипическую изменчивость человека вплоть до нарушений адаптации и возникновения заболеваний. В этой связи рассматриваются природные, социально-экономические и экологические условия среды в Республике Мордовия; приводятся данные о влиянии региональных факторов среды на физическое развитие, здоровье и конституциональные особенности населения; предлагаются мероприятия по улучшению экологической обстановки в регионе.

Фактор среды, физическое развитие, здоровье, конституция человека

Короткий адрес: https://sciup.org/14720163

IDR: 14720163 | УДК: 574.4:613.94 | DOI: 10.15507/VMU.025.201502.087

Текст научной статьи Влияние факторов среды на физическое развитие и здоровье населения

В ХХ столетии во многих станах мира отмечалось ускорение темпов физического, полового развития и увеличение окончательных размеров тела, так называемый процесс акселерации [3]. Эта закономерность была выявлена в различных популяциях, у представителей разных социальных слоев. Явления акселерации документально зафиксированы во многих странах [21].

В последнем десятилетии ХХ – начале ХХI в. появились публикации, свидетельствующие о замедлении процесса акселерации и появлении противоположного явления – ретардации физического и полового развития [11]. В литературе широко представлены работы, посвященные особенностям физического развития и эпохальной из

менчивости, или секулярного тренда, в разных странах мира [4].

Представляет интерес информация об эпохальных тенденциях в физическом развитии населения, проживающего в развитых странах [26]. В крупномасштабных обзорах [23] проанализированы тенденции секулярного тренда в странах Западной Европы. В странах Северной Европы прослеживается снижение темпов акселерации и даже ее остановка в Швеции, Дании, Италии и Норвегии как следствие оптимальных условий жизни человека в течение длительного периода времени [25]. Однако явления акселерации продолжаются в Испании, Португалии и Бельгии. В Англии процесс акселерации больше выражен у мужчин, чем у женщин [22].

В странах Северной и Южной Америки отмечается стабилизация процесса акселерации [24]. В США среди школьников и подростков регистрируется незначительное увеличение длины тела, а рост массы тела воспринимается как избыточный, который может привести к ожирению [27]. В Бразилии отмечается положительная тенденция физического развития, которая объясняется улучшением уровня жизни населения. В Японии и Китае отмечается тенденция к стабилизации роста [29], а в Южной Корее, напротив, процесс акселерации продолжается [28]. Продолжается процесс акселерации в Иране и в Австралии в результате улучшения социально-экономических условий жизни [30]. Значительная часть работ, содержащая данные в пользу приостановления процесса акселерации, опубликована в России [4].

Замедление темпов физического развития наиболее заметно в период юношества [6]. По мнению ученых, на темпы физического развития и здоровье населения оказывает влияние комплекс природных, социально-экономических, экологических и других факторов [7].

Природные условия

Еще на ранних этапах развития человечества ученые обращали внимание на зависимость между природными усло- виями и здоровьем человека. Известный врач древности Гиппократ (460–370 гг. до н. э.) описал влияние климатических и географических условий на здоровье населения [9]. В дальнейшем было получено множество доказательств наличия данной зависимости. Так, например, в 1849 г. была описана уровская болезнь, или болезнь Кашина-Бека, которая проявлялась патологией костно-суставной системы. Название болезни происходило от р. Уров, притока Ангури, впадающей в Амур, в Восточной Сибири. Причина заболевания обусловливалась содержанием в питьевой воде свинца, фтора и кадмия [13].

В 1936 г. в Северной Африке (Марокко) во время проведения рентгенологического исследования у 45-летнего человека была обнаружена мрамор-ность поврежденной кости и всего скелета. В результате сопоставления этого факта с пятнистостью зубов пациента и гиперстатическими разрастаниями в различных отделах скелета было сделано заключение о флюорозе костей и зубов – заболевании, обусловленном повышенным содержанием фтора в питьевой воде [31]. В настоящее время существует группа заболеваний, связанная с недостаточным или избыточным содержанием каких-либо элементов в естественной природной среде. Такие заболевания называются «эндемическими», а регионы, где они регистрируются, - «биологическими провинциями».

В каждом регионе России имеются природные особенности, оказывающие влияние на физическое развитие и здоровье населения. В недрах Республики Мордовия содержатся нерудные полезные ископаемые, используемые, главным образом, в строительстве. На их базе в республике производятся цемент, глиняный и силикатный кирпич, блоки, керамзитовый гравий, известняковая мука для известкования почв, карбонатный бут, щебень, минеральная вата; добываются строительные пески; ведется разработка торфяников для сельскохозяйственных целей [18].

В питьевой воде в Мордовии прослеживается повышенное содержание фтора до 1,6 ПДК. Пораженность флюорозом зубов среди детей города достигает 11 %, среди взрослых – 72 %. Для установления зависимости здоровья от минерального состава воды проводилось исследование корреляционных связей. Например, для взрослого населения между болезнями системы пищеварения и хлоридами такая связь была установлена на уровне +0,83, нитратами – +0,66, фтором – +0,59, общей жесткостью – +0,51, что соответствует средней степени корреляции; между болезнями мочевыделительной системы и медью – +0,67, сухим остатком – +0,46, хлоридами – +0,46; между болезнями эндокринной системы и магнием – +0,63. Для детей между болезнями мочевыделительной системы и общей жесткостью – +0,51, магнием – +0,54; между болезнями системы кровообращения и магнием – - 0,63 – также средняя степень корреляции. Эти исследования свидетельствуют о наличии влияния химического состава питьевой воды на здоровье населения Саранска [19].

Республика Мордовия относится к регионам с природно-обусловленным дефицитом йода, что негативно влияет на состояние здоровья населения. Основной причиной заболеваемости является недостаток йода в продуктах питания вследствие его низкого содержания в почве и воде. В структуре заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью, лидирует диффузный зоб (64,0 %), на втором месте - многоузловой (эндемический) зоб (17,0 %), далее следуют тиреоидит (7,2 %), субклинический гипотиреоз (6,4 %), тиреотоксикоз (5,4 %). Таким образом, диффузный зоб (эндемический) является самой распространенной формой проявления дефицита йода в республике. Относительный показатель заболеваемости населения диффузным зобом составляет 2,1 случай на 1 тыс. жителей (по сравнению с 2008 г. показатель снизился на 9 % ) [Там же].

К дефициту йода особенно чувствительны дети. Установлен факт повышенной детской заболеваемости – 56 % от всех впервые зарегистрированных случаев диффузного зоба. Показатель заболеваемости детей диффузным зобом в 2009 г. снизился на 13 % в целом по республике и на 2 % по Саранску, составив на 1 тыс. детей 8,8 и 18,6 случаев соответственно. Таким образом, показатель заболеваемости диффузным зобом детей в Саранске превысил среднереспубликанский в 2,1 раза [Там же].

При выявлении количества заболевших многоузловым зобом по возрастным группам удельный вес взрослого населения республики составил 82 %, детского – 12 %, подросткового – 6 %. Несмотря на то что в структуре заболеваемости многоузловым зобом на детское население приходилось всего 12 %, Саранск являлся территорией риска по заболеваемости многоузловым зобом именно среди детей [Там же].

В течение последних 4 лет отмечается тенденция к росту заболеваемости детей тиреотоксикозом, субклиническим гипотиреозом, а также тиреоидитом вследствие йодной недостаточности. Показатели заболеваемости детей Саранска тиреотоксикозом, субклиническим гипотиреозом и тиреоидитом превышают среднереспубликанские в 2,0-2,5 раза [Там же].

Социально-экономические факторы

Впервые антропометрические различия между детьми, принадлежавшими к разным социальным слоям, отмечались еще в XVIII в. в Англии. В XIX в. подобные факты были выявлены и в других странах, например в Италии, США и России, где, в частности, отмечалось, что дети, родители которых занимаются физическим трудом, были ниже ростом [20].

Результаты широких эпидемиологических исследований детей, проживавших в сельских и городских условиях Индии, дали некоторые представления о принципах такой профилактики после рождения ребенка. В этих исследовани- ях было показано, что в силу погрешностей в питании матерей в сельской местности Индии средний вес новорожденных составлял около 2 700 г, в то время как в городах – 2 900 г (что также недостаточно, если основываться на европейских стандартах) [32]. Вследствие более высокого уровня жизни в городе и большей доступности высококалорийной пищи у городских детей феномен «догонного» роста и раннего ожирения реализовывался быстрее, чем у сельских детей, которые и после рождения продолжали расти в условиях ограниченного питания.

В первое десятилетие ХХI в. к социально-экономическим проблемам Мордовии относились: безработица, низкий уровень доходов отдельных социальных групп, наличие групп риска, различия в образе жизни городского и сельского населения. Так, на начало 2010 г. численность постоянного населения республики составляла 826,5 тыс. чел., в том числе городского - 501,5 тыс. чел. (60,7 %), сельского - 325,0 тыс. чел. (39,3 %). Общая численность населения за 2009 г. уменьшилась на 6,5 тыс. чел., или 0,78 % (за 2008 г. - на 7,4 тыс. чел., или 0,88 %). Численность мужчин за 2009 г. сократилась на 0,80 %, составив 378,8 тыс. чел. (45,8% от общей численности населения), а женщин снизилась на 0,76 % (447,7 тыс. чел., или 54,2 %) [19]. На 1 тыс. мужчин приходилось 1 182 женщины, в городской местности – 1 239, в сельской – 1 099.

В республике ежегодно рождается больше мальчиков, чем девочек. Стабильное превышение численности женщин над численностью мужчин начинается в возрасте 40 лет. Основной причиной малочисленности мужчин является их высокая смертность, прежде всего, в трудоспособном возрасте (41,1 % от общего числа умерших мужчин). С увеличением возраста разница становится значительнее [Там же].

Как показали наши исследования, у городских и сельских девушек Мордовии имеются определенные антропоме- трические и функциональные различия. Так, городские девушки имеют большую длину тела, но отстают от сельских девушек по силе мышц кисти и содержанию гемоглобина в крови [17].

Экологические факторы

В настоящее время в России и за рубежом отмечается увеличение антропогенной нагрузки на биосферу. Современные экологические факторы характеризуются комбинированным радиационно-токсическим воздействием на человека. Экосистемный дифференцированный анализ среды является важным и необходимым методом для прогнозирования вкладов техногенных факторов среды в реакции населения на радиоактивность в сочетании с токсическими воздействиями различной мощности [10]. Исследование последствий Чернобыльской катастрофы сохраняет свою актуальность до настоящего времени [12]. Загрязненность окружающей среды приводит к морфологическим и функциональным нарушениям в организме человека, а также к ряду заболеваний [8]. Выявлены существенные различия в уровне физического развития и функционального состояния организма юношей и девушек Брянской области, испытывавших радиоактивное, техногенно-токсическое и сочетанное воздействие факторов окружающей среды [15].

В результате химического загрязнения окружающей среды прослеживаются такие заболевания, как микроэлемен-тозы (эндемии). В данную группу входят промышленные (профессиональные), соседские и трансгрессивные заболевания. Профессиональные микроэлемен-тозы обусловлены избытком определенных микроэлементов и их соединений в зоне самого производства. Соседские микроэлементозы (эндемии) – заболевания и синдромы, развивающиеся в результате загрязнения окружающей среды по соседству с промышленными предприятиями. Это обычно небольшие по территории локусы. Примером служат такие заболевания, как болезнь Минамата (меркуриоз) и болезнь Итан-Итан (кадмиоз), получившие широкую известность во всем мире.

Трансгрессивные техногенные заболевания связаны с передвижением, переносом химических загрязнителей внешней среды на большие расстояния за счет процессов атмосферной или водной циркуляции. Классическим примером являются «кислотные дожди», обусловленные массовым выбросом в атмосферу сернистых и азотных окис-лов и других токсических веществ. Так называемая алюминиевая болезнь попала в сферу изучения благодаря массивному закислению почвы, выщелачиванию образующихся подвижных соединений алюминия и включению их в пищевые цепи. Кислотные дожди регулярно выпадают в Канаде, Северной Англии и скандинавских странах. Эта проблема имеет отношение и к России.

На территории Республики Мордовия в 1990 – 2000-е гг. отмечались вспышки ряда заболеваний, в возникновении которых прослеживалось участие факторов воздействия окружающей среды. Это «желтые» дети в Саранске, всплеск онкозаболеваний, патология щитовидной железы и анемия у детей в с. Гуляево Ичалковского района, ртутная интоксикация и существенные нарушения репродуктивных функций у работниц Саранского электролампового завода, высокая заболевамость органов дыхания у работников цементного производства, массовые аллергические и токсические поражения, развитие дисбактериоза у работников комбината «Биохимик» и некоторые другие. К сожалению, пока не удалось установить истинную причину перечисленных заболеваний, что, по нашему мнению, связано как с определенными ограничениями доступа к экологической информации, так и недостаточным оснащением лабораторий для проведения аналитических эколого-эпидемиологических исследований в республике [19].

«Желтые» дети массово начали рождаться в Мордовии с 1992 г.: из

10 215 родившихся 293 ребенка (2,9 %) были с «желтухой», т. е. с чрезвычайно высоким уровнем билирубина в крови. С самого начала причину появления «желтых» детей связывали с неблагоприятной экологической обстановкой, а также с осложненным течением беременности: токсикозами, хроническими заболеваниями и т. д. В качестве гипотезы выдвигали причину соседства роддома с химзаводом и инфекционной больницей. Однако впоследствии случаи «желтухи» были обнаружены в разных концах Мордовии и в еще большем количестве. Так, в 2002 г. из 286 новорожденных в Зу-бово-Полянском районе 36 появились на свет с «желтухой», в Теньгушев-ском – из 111 – 25 «желтых» детей, в Чамзинке – из 242 – 50 «желтые», в Ковылкине – на 325 новорожденных было 48 желтых. На протяжении нескольких лет проводились различные медико-биологические исследования, но точная причина появления повышенного числа «желтых» детей так и не была установлена, что свидетельствует о слабом оснащении экологоэпидемиологических работ.

В 1993–1995 гг. в с. Гуляеве произошел всплеск смертности среди жителей – за год от онкозаболеваний умирало до 20 чел. Гуляевские дети страдали также патологией щитовидной железы и анемией. Осмотры показали, что гуляевцы подвержены заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сахарному диабету, синдрому хронической усталости. Анализы на количество радионуклидов в организме засвидетельствовали тенденцию к их накоплению. Однако гипотеза о вине Чернобыльского следа была отвергнута. Мордовские ученые, проводившие исследования в Ичалковском, Большеберезниковском и Кочкуровском районах пришли к выводу, что высокое число онкобольных связано с большим количеством пожилого населения, а также с повышенной загрязненностью компонентов природной среды ядохимикатами.

Конституциональные особенности физического развития в условиях воздействия неблагоприятных факторов среды

В процессе онтогенеза под влиянием факторов среды и наследственности формируется конституциональный тип возрастной эволюции организма [16]. В дальнейшем он во многом определяет адаптационные реакции организма на внешние воздействия.

Загрязнение окружающей среды солями тяжелых металлов, в частности свинцом, приводит к задержке дифференцировки соматотипов у детей и подростков школьного возраста, причем в большей степени у мальчиков, чем у девочек [14]. При определении исходного фона обследуемого контингента детей и подростков в целях проведения социально-гигиенического мониторинга необходимо учитывать отрицательное воздействие антропотехногенного загрязнения окружающей среды на процесс формирования соматотипов.

Мы изучили влияние экологических факторов на конституциональный тип возрастной эволюции организма. В исследовании приняли участие 962 чел. (девушки и женщины в возрасте от 18 до 30 лет), проживавшие в Республике Мордовия.

В антропометрические измерения входило определение длины тела, длины ноги, окружности грудной клетки и массы тела. Длина тела девушек и женщин в среднем составила 163,67 + 7,12 см, длина ноги - 82,58 + 5,16 см, окружность грудной клетки – 83,79 + 6,18 см, масса тела – 61,37 + 8,53 кг. Эти данные были сходными с показателями в других регионах России [1]. Вариабельность антропометрических показателей у жителей Мордовии обусловливалась их конституциональными особенностями и выступала как элемент морфологической адаптации организма к факторам окружающей среды.

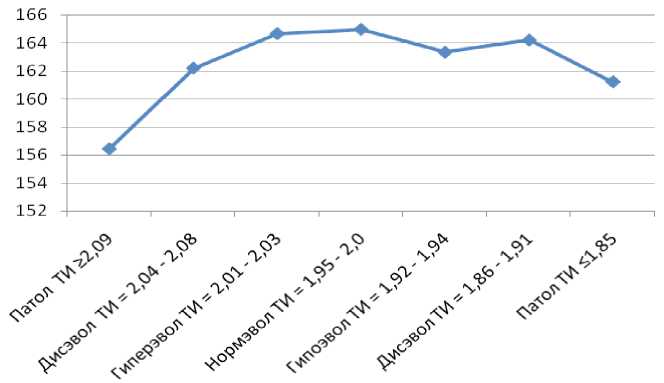

В экологически благополучных районах Мордовии (Темниковский, Ельни-ковский, Атюрьевский и др.) формировался нормэволютивный тип женской конституции, а в районах, загрязненных выбросами промышленных предприятий (Рузаевский, Чамзинский, Лямбирский и др.), эволютивный соматотип девушек отличался рядом антропометрических различий, в частности длиной тела. Конституциональные различия касались также окружности грудной клетки, массы тела, силы мышц кисти, частоты пульса и величины артериального давления и других показателей (рис. 1) [18].

Р и с у н о к. Зависимость длины тела девушек от эволютивного типа конституции и трохантер-ного индекса: по оси абсцисс – эволютивные типы конституции и величина трохантерного индекса, по оси ординат – длина тела, см

Практические рекомендации

Рекомендации по использованию полученных результатов имеют, в первую очередь, экологическую направленность. Загрязнение окружающей природной среды на территории Мордовии, происходившее вследствие интенсивного развития промышленности и энергетики в 1930 – 80-е гг., стихийной химизации сельского хозяйства в 1960–80-е гг., а в последние годы и автотранспорта, наличие в регионе очагов радиационного загрязнения, работа во вредных и опасных условиях труда создали предпосылки к появлению производственно и экологически зависимых заболеваний. Для проведения целенаправленной политики по укреплению здоровья граждан Мордовии необходимы скоординированные межведомственные усилия по уменьшению воздействия неблагоприятных факторов окружающей и производственной среды. В первую очередь, эти действия должны быть ориентированы на те факторы, которые представляют наибольшую опасность для здоровья. Выяснение таких приоритетных факторов и является одной из основных задач экологической эпидемиологии и исследований по оценке риска воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения.

Механизмом реализации этой политики, по идеологии Европейского бюро ВОЗ, должны стать национальные и региональные планы действия по гигиене окружающей среды, основанные на опыте подхода ВОЗ «Здоровье для всех», а также на знаниях, накопленных в процессе деятельности других организаций по охране окружающей среды в регионе. Основными элементами плана действий являются:

‒ разработка планов действий на уровне отдельных стран;

‒ определение исполнителей в контексте взаимной ответственности и единства;

‒ обеспечение совместного участия государственных организаций здравоохранения и охраны окружающей среды в разработке политики;

‒ совершенствование политических механизмов разделения ответственности между всеми отраслями экономики;

‒ поддержка приоритетных действий, согласованных на международном уровне.

Среди экологически зависимой заболеваемости населения Европейское бюро ВОЗ выделяет болезни органов дыхания. В Мордовии в населенных пунктах с загрязненным атмосферным воздухом проживают более 30 % населения. При территориальном анализе выяснилось, что среди населения Саранска заболеваемость этими болезнями выше в более чем 2 раза, чем в остальных районах. Вторые и третьи места по данной патологии в последние 10 лет занимают Чамзинский и Рузаевский районы. Загрязнение атмосферного воздуха в большинстве населенных пунктах связано с постоянно растущим движением автотранспорта, поэтому планирование основных мероприятий связано со снижением поступлений загрязняющих веществ именно от этого источника.

На 2-м месте среди экологически зависимой заболеваемости находятся травмы и отравления. Ежегодно неблагоприятные условия труда являются причиной до 10,9 % случаев профессиональных заболеваний.

Третье место среди экологически зависимой заболеваемости занимают болезни органов пищеварения, т. е. заболевания, связанные с воздействием микробно-загрязненной воды и продуктов питания. Высокие показатели заболеваемости этими болезнями во многом связаны с неудовлетворительным обеспечением населения доброкачественной питьевой водой и загрязнением открытых водоемов неочищенными канализационными стоками. В целях снижения заболеваемости кишечными болезнями необходимо ужесточить контроль за источниками питьевого водоснабжения, продуктами питания, улучшить санитарное благоустройство территории города.

Список литературы Влияние факторов среды на физическое развитие и здоровье населения

- Аристова, И. С. Морфофункциональные показатели физического развития девушек Саратовского региона/И. С. Аристова, В. Н. Николенко//Морфологические ведомости. -2005. -№ 1-2. -С. 139-142.

- Васильченко, Г. С. Сексопатология: справочник/Г. С. Васильченко, С. Г. Агаркова, С. Г. Агарков. -Москва: Медицина, 1990. -576 с.

- Властовский, В. Г. Акцелерация роста и развития детей/В. Г. Властовский. -Москва: Изд-во МГУ, 1976. -278 с.

- Година, Е. З. Экология и рост: влияние окружающей среды на процессы роста и полового созревания человека/Е. З. Година, Н. Н. Миклашевская//Итоги наук и техники. -Сер. «Антропология». -1989. -№ 3. -С. 77-134.

- Година, Е. З. Динамика процессов роста и развития у человека: пространственно-временные аспекты: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук/Е. З. Година. -Москва, 2001. -50 с.

- Гребенникова, В. В. Закономерности морфофункционального развития детей в условиях урбанизированной среды: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук/В. В. Гребенникова. -Красноярск, 2005. -45 с.

- Драгич, О. А. Закономерности морфофункциональной изменчивости организма студентов юношеского возраста в условиях Уральского федерального округа: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук/О. А. Драгич. -Тюмень, 2006. -41 с.

- Каверин А. В. Здоровье нации: проблемы экологизации общества/А. В. Каверин, Н. А. Каверина//Нижегородский медицинский журнал. -2004. -№ 1. -С. 76-80.

- Лисицын, Ю. П. История медицины: учебник/Ю. П. Лисицын. -Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -403 с.

- Михалев, В. П. Гигиеническая оценка радиоактивной загрязненности окружающей среды/В. П. Михалев, B. Л. Адамович//Гигиена и санитария. -1997. -№ 3. -С. 36-41.

- Никитин, Ю. П. Десятилетние тренды некоторых показателей здоровья и образа жизни подростков в период социально-экономических преобразований: популяционное исследование 1989-1999 гг./Ю. П. Никитин, Д. В. Денисова, Л. Г. Завьялова//Бюллетень СО РАМН. -2003. -№ 2. -С. 27-35.

- Поляков, А. Я. Оценка морфофункциональных показателей здоровья детского населения на территориях с разным уровнем техногенного загрязнения окружающей среды/А. Я. Поляков, К. П. Петруничева//Гигиена и санитария. -2007. -№ 3. -С. 9-10.

- Рейнберг, С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов/С. А. Рейнберг. -Москва: Медгиз, 1955. -640 с.

- Формирование соматотипов у детей и подростков школьного возраста под влиянием антропо-техногенных химических факторов/Г. В. Юдин //Морфология. -2003. -Т. 123, № 3. -С. 86-88.

- Цыгановский, А. М. Особенности морфофункциональных реакций юношеского населения Брянской области на радиоактивную и техногенно-токсическую загрязненность окружающей среды: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук/А. М. Цыгановский. -Брянск, 2009. -26 с.

- Штефко, В. Г. Схемы клинической диагностики конституциональных типов/В. Г. Штефко, А. Д. Островский. -Москва: Биомедгиз, 1929. -79 с.

- Щанкин, А. А. Связь конституции человека с физиологическими функциями: монография/A. А. Щанкин. -Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т. -2011. -104 с.

- Щанкин, А. А. Исследование морфофункциональных особенностей эволютивной конституции и адаптационных механизмов организма человека к неблагоприятным экологическим факторам: авто-реф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук/А. А. Щанкин. -Владимир, 2013. -49 с.

- Экологический риск заболеваний населения Республики Мордовия: монография/А. В. Каверин . -Саранск, 2012. -104 с.

- Этнос и среда обитания./Под ред. Н. И. Григулевич, Н. А. Дубовой, А. Н. Ямскова. -Москва: Старый сад, 2009. -Т. 2.: Сборник этноэкологических исследований к 85-летию B. И. Козлова. -252 с.

- Ali, M. A. Secular changes in relative leg length in post-war Japan/M. A. Ali, T. Uetake, F. Ohtsuki//Am. J. Hum. Biol. -2000. -Vol. 12. -P. 405-416.

- Cole, T. J. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey/T. J. Cole, M. C. Bellizzi, К. M. Flegal//B. M. J. -2000. -Vol. 320. -P. 1240-1243.

- Danubio, M. E. Secular changes in human biological variables in Western Countries: an updated review and synthesis/M. E. Danubio, E. Sanna//Journal of Anthropological Sciences. -2008. -Vol. 86. -P. 91-112.

- Deaton, A. Height, health, and development/A. Deaton//Proceedings of the National Academy of Sciences. -2007. -Vol. 104. -P. 1323-1330.

- Fubini, E. Changes in secular trend of stature in Italian regional populations/E. Fubini, M. Masali, E. Eynard//Rivista di Antropologia. -2001. -Vol. 79. -P. 165-172.

- Garcia, J. The evolution of adult height in Europe: a brief note/J. Garcia, C. Quintana-Domeque//Econ. Hum. Biol. -2007. -Vol. 5. -Р. 340-349.

- Ogden, C. L. Mean body weight, height, and body mass index, United States 1960-2002/C. L.Ogden, C. D. Fryar, M. D. Carroll//Adv. Data. -2002. -Vol. 347. -Р. 1-17.

- Kim, J. Y. Anthropometric Changes in Children and Adolescents from 1965 to 2005 in Korea/J. Y. Kim, I. H. Oh., E. Y. Lee//Am. J. Phys. Anthropol. -2008. -Vol. 136. -P. 230-236.

- Matsuoka, H. Bone Maturation Reflects the Secular Trend in Growth/H. Matsuoka, K. Sato, S. Sugihara//Hormone Research in paediatrics. -1999. -Vol. 52. -№ 3. -Р. 125-130.

- Michael, K. Survey Socio-economic correlates of body size among Australian adults/K. Michael, А. Leigh//Families, Incomes and Jobs. A Statistical Report on Waves 1 to 6 of the HILDA Survey. -2009. -Vol. 4. -P. 180-188.

- Speder, E. L. osteopetrose de la fluorose phosphatique de l Afrique du Nord/E. Speder//Bull. et mem. Soc. de radiol med. de France. -1936. -Vol. 24. -P. 200-207.