Влияние факторов воспаления на показатели свертывающей системы крови при почечной патологии

Автор: Сибирева Ольга Филипповна, Серебров Владимир Юрьевич, Канская Наталья Викторовна, Жаворонок Татьяна Васильевна, Позднякова Ирина Анатольевна, Степанова Екатерина Алексеевна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучается роль генетически обусловленных и приобретенных форм патологии гемостаза при нефропатии и воспалении в почках с учетом выраженности альбуминурии и клиренса креатинина для оценки прогноза заболевания и осложнений его течения, а также для разработки новых подходов к лечению хронической почечной недостаточности (ХПН).

Хроническая почечная недостаточность, сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, плазменные антикоагулянты, цитокины

Короткий адрес: https://sciup.org/14920081

IDR: 14920081 | УДК: 616.151.5-02:616.61-002

Текст научной статьи Влияние факторов воспаления на показатели свертывающей системы крови при почечной патологии

В настоящее время установлена связь между клинической выраженностью нефропатии и интенсивностью воспаления в почках. На экспериментальных моделях показана взаимосвязь макрофагальной инфильтрации клубочков и канальцев с выраженностью почечного фиброза, альбуминурией и клиренсом креатинина. На фоне этого возросла диагностическая значимость различных маркеров воспаления, в частности, сопряженность уровня провоспалительных цитокинов при хронической почечной патологии и изменений показателей свертывающей системы крови [1–5, 8, 9].

Для оценки активности процессов иммунологически обусловленного воспаления, протекающих в почках, актуально определение уровня провоспалительных цитокинов. Интерлейкин-1β (IL-1β) опосредует эффект стимулирования миграции и пролиферации фибробластов, что очень важно в патогенезе склероза почек. Уровень интерлейкина-6 (IL-6) повышен в крови при многих па- тологических состояниях, включая мезангиопролифера-тивный гломерулонефрит. Данный интерлейкин регулирует пролиферацию мезангиальных эпителиоцитов, образование гранулем и формирование фиброза в почках. Фактор некроза опухолей альфа (TNF-α) выступает одним из медиаторов деструкции тканей, что имеет место при хроническом воспалении, этому цитокину также отводят существенную роль в развитии внутрисосудистого свертывания крови и полиорганной недостаточности. Современные представления о гемостазе как связующем звене между иммунитетом и воспалением подкрепляются данными, полученными при изучении механизмов индукции и прогрессирования гломерулонефрита. В процессе иммунного воспаления в клубочках почки локально активируется система гемостаза, связанная со стимулирующим влиянием продуцируемых клетками иммунной системы цитокинов на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, плазменное звено коагуляции и фибринолиз

[1, 6–8]. Провоспалительные цитокины (IL-1 β , IL-6, TNF- α ) также хорошо известны как индукторы высвобождения тканевого фактора моноцитами [1, 8].

Цель исследования: проанализировать взаимосвязь параметров гемокоагуляции с показателями факторов воспаления, прямо или опосредованно влияющих на систему свертывания крови, а также выяснить роль патологии системы гемостаза в патогенезе хронической болезни почек (ХБП).

Материал и методы

Обследован 481 больной ХБП, из них 213 пациентов с хроническим гломерулонефритом (ХГН), 176 – с сахарным диабетом 1 и 2-го типа (СД1, СД2), и 92 – с хроническим алкоголизмом (ХА). В обследование не вовлекались больные ХБП, не давшие информированного согласия на участие, пациенты в возрасте более 60 лет и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В группу сравнения вошло 50 здоровых доноров.

В группу 1 вошло 142 пациента – 86 мужчин и 56 женщин, средний возраст – 38,50 (23,00; 51,00) лет с сохраненной функцией почек, т.е. без депрессии скорости клубочковой фильтрации (более 80 мл/мин/1,73 м2).

У 71 пациента была диагностирована азотемическая стадия болезни, из них 30 больных – 15 мужчин и 15 женщин, средний возраст 48,00 (40,00; 53,00) лет, длительность заболевания 7,50 (3,00; 18,00) лет – были с кон-сервативно-курабельной стадией ХПН – группа 2, и 41 больной – 15 женщин и 26 мужчин, средний возраст 47,00 (38,00; 56,00) лет, длительность заболевания 11,50 (6,00; 18,00) лет – с терминальной стадией ХПН – группа 3, получавшие терапию программным гемодиализом (би-карбонатный диализ) по 4 ч три раза в неделю на аппаратах “искусственная почка” “4008S” фирмы Fresenius (Германия) и “Multimat” фирмы Bellco (Италия).

Диабетическая нефропатия III–IV стадий верифицирована у 36 (55,39%) больных СД1 и 52 (46,85%) больных СД2 при наличии микроальбуминурии или протеинурии. Начинающуюся нефропатию (стадия микроальбуминурии) диагностировали при уровне альбуминурии от 30 до 300 мг в сутки, выраженную нефропатию (стадия протеинурии) – при более высоких значениях суточной потери белка с мочой. У всех больных с диабетической нефропатией азотовыделительная функция почек была сохранена.

У 43 (46,74%) больных ХА при тщательном обследовании патологии со стороны почек не выявлено (группа 1). У 49 (53,26%) пациентов имелись признаки алкогольного поражения почек – алкогольная нефропатия (группа 2), из них 12 (24,49%) были с микроальбуминурией и 37 (75,51%) – с наличием протеинурии.

Материалом являлась периферическая кровь, взятая утром натощак из локтевой вены в количестве 10 мл.

Методы исследования. Исследовали показатель протромбина по Квику, тромбиновое и каолиновое время, количество тромбоцитов, уровень эндотелина-1, агрегацию тромбоцитов с адреналином и ристомицином, скорость и время агрегации тромбоцитов, антитромбин ІІІ (АТ ІІІ), фактор Виллебранда (ФВ), уровень растворимых фибринмономерных комплексов, С-белка, активность факторов свертывания V, VІІ и VІІІ. Оценивали содержание цитокинов IL-1β, IL-6, TNF-α хемолюминесцентным иммуноферментным методом и уровень С-реактивного протеина (СРП) в сыворотке крови с помощью реактивов фирмы “Siemens Diagnostics” (Великобритания) производства компании Diagnostics Products Corporation. Статистический анализ полученных данных проводили при помощи пакетов статистических программ Statistica 6.0 и Биостатистика 4.03.

Результаты и обсуждение

Причиной активации свертывающей системы при ХГН является наличие системного воспалительного процесса. На это указывает установленная нами статистически значимая положительная корреляционная зависимость между показателями содержания в крови СРП и D-димера (rs=0,38; p<0,05), индексом активности нефрита и фактором VIIIа (rs=0,48; p<0,05), уровнем IL-6 и фактором VIIа (rs=0,42; p<0,05) и отрицательная – между уровнями IL-8, СРП и активностью АТ III (rs=–0,51, rs=–0,61; p<0,05 соответственно). При прогрессировании ХБП важна роль цитокинов как регуляторов гемостаза и иммунитета. Цитокины стимулируют сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, процесс свертывания крови и приводят к торможению фибринолиза. Эта реакция проявляется за счет активации эндотелия и макрофагов (моноцитов), экспрессирующих ФВ, тканевой фактор, а также ингибиторы фибринолиза. Одновременно IL-1 β , ІL-6 и TNF- α стимулируют гепатоциты, способствуя увеличению синтеза белков острой фазы воспаления, в частности, фибриногена, α 2-макроглобулина, α 1-антитрипсина и α 2-антиплазмина, принимающих участие в свертывании крови и ингибирующих фибринолиз. Одним из основных белков острой фазы выступает СРП, имеющий непосредственное отношение к течению иммунологических реакций. В больших дозах он тормозит фагоцитоз, активирует систему комплемента, способствует продукции IL-1 β и TNF- α , играющих важную роль не только в развитии воспаления, но и регуляции синтеза белков острой фазы и иммунном ответе. Под влиянием IL-1 β клетки эндотелия усиленно синтезируют и секретируют тканевой фактор. В экспрессии тканевого фактора моноцитами также участвует СРП, тем самым индуцируя диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Связываясь с фактором активации тромбоцитов, СРП способствует агрегации тромбоцитов, стимулируя в них образование тромбоксана-А2, вызывающего необратимую агрегацию кровяных пластинок. Возможно, СРП блокирует действие гепарина и тем самым ускоряет переход фибриногена в фибрин под действием тромбина. Также СРП способен образовывать комплексы с фибриногеном, активирующие систему комплемента [1–3, 7–9].

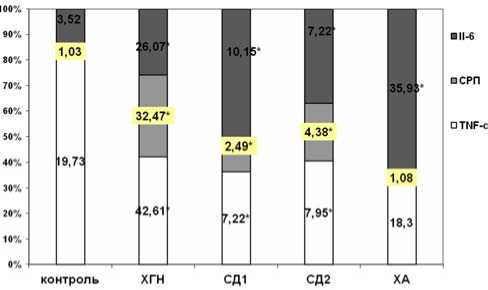

Кроме группы больных алкоголизмом во всех остальных сравниваемых группах уровень СРП превышал контрольные значения, однако в группах больных ХГН это увеличение было кратно больше, чем в группе больных СД. Гиперкоагуляция при СД обеспечивается за счет увеличенной продукции белка ингибитора активаторов плаз-

Рис. 1. Уровень IL-6, СРП и TNF- α в крови при ХГН, СД, ХА в группе контроля. Примечание: * – различия с группой контроля статистически значимы. Ось абсцисс – название обследуемых групп; ось ординат – уровень IL-6, СРП и TNF- α (%)

миногена-1 под действием СРП, особенно в условиях гипергликемии. 8.

Уровни ІL-6, ІL-8 также были повышены в разной сте- 9 пени во всех группах (рис. 1), в том числе и у больных . алкоголизмом. У больных ХГН гиперпродукция провос-палительных цитокинов и высокое содержание СРП ука-

Скопец И.С., Везикова Н.Н., Марусенко И.М. и др. Острый коронарный синдром: комплексный взгляд на проблему. Значение госпитального и амбулаторного этапов лечения пациентов // Архив внутр. медицины. – 2012. – № 3. – С. 58–64.

Шимохина Н.Ю., Петрова М.М., Савченко А.А. Агрегационная активность тромбоцитов в системе гемостаза у больных с осложненным течением гипертонической болезни в сочетании с ишемической болезнью сердца в различные периоды ишемического инсульта // Кардиология. – 2010. – № 8. – С. 21–24.

Шимохина Н.Ю., Савченко А.А., Чижикова И.К. и др. Особенности системы гемостаза и хемилюминисцентной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных острым коронарным синдромом // Сиб. мед. обозрение. – 2012. – Т. 6(78). – С. 21–24.

Шимохина Н.Ю., Савченко А.А., Петрова М.М., Каскаева Д.С. Прогностическое значение определения метаболического статуса тромбоцитов у больных с цереброваскулярными осложнениями гипертонической болезни в сочетании с ишемической болезнью сердца // Кардиология. – 2012. – Т. 6(52). – С. 14–18.

Ярилин А.А. Иммунология. – М. : Гэотар-Медиа, 2010. – 752 с.

Levi M. The coagulant response in sepsis and inflammation // Hamostaseologie. – 2010. – Vol. 30. – P. 10–16.

Поступила 01.02.2016

зывают на наличие системного воспалительного процесса. Уровень TNF- α у больных ХА был сопоставимым с таковым в контроле, а у больных СД был ниже значений нормы, вероятно, потому что активация секреции TNF- α типична для генерализованных процессов преимущественно бактериальной этиологии.

Надо отметить, что у больных СД и ХА с нефропатией изменения показателей тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза были более выраженными, чем у пациентов этих групп без нефропатии. Это, опять же, согласуется с итогами воспроизведения феномена Шварцмана и эндотоксинового шока, когда особенно интенсивно гиперкоагуляция развивалась при совместном введении ІІ-1 β и TNF- α , сопровождаясь инициацией и значительным увеличением синтеза и экспрессии тканевого фактора эндотелиальными клетками [8]. У больных СД, больных ХА с нефропатией и у пациентов с консервативно-курабельной стадией ХПН было замечено повышение уровня IL-1 β в крови. Повышение синтеза IL-1 β приводит к активации ряда генов в клетках эндотелия сосудов и в мезангиальных клетках почек и к увеличению продукции коллагена IV типа, составляющего здесь основу межклеточного матрикса. В этой связи увеличение уровня IL-1 β можно считать предиктором развития и прогрессирования нефропатии.

Список литературы Влияние факторов воспаления на показатели свертывающей системы крови при почечной патологии

- Козлов В.А., Борисов А.Г., Смирнова С.В. и др. Практические аспекты диагностики и лечения иммунных нарушений: руководство для врачей. -Новосибирск: Наука, 2009. -274 с.

- Кузник Б.И. Цитокины и система гемостаза. Сообщение 1. Цитокины и сосудисто-тромбоцитарный гемостаз//Тромбоз, гемостаз и реология. -2012. -№ 2. -С. 12-23.

- Национальные клинические рекомендации. -4-е изд. -М.: Силицея-Полиграф, 2011. -568 с.

- Скопец И.С., Везикова Н.Н., Марусенко И.М. и др. Острый коронарный синдром: комплексный взгляд на проблему. Значение госпитального и амбулаторного этапов лечения пациентов//Архив внутр. медицины. -2012. -№ 3. -С. 58-64.

- Шимохина Н.Ю., Петрова М.М., Савченко А.А. Агрегационная активность тромбоцитов в системе гемостаза у больных с осложненным течением гипертонической болезни в сочетании с ишемической болезнью сердца в различные периоды ишемического инсульта//Кардиология. -2010. -№ 8. -С. 21-24.

- Шимохина Н.Ю., Савченко А.А., Чижикова И.К. и др. Особенности системы гемостаза и хемилюминисцентной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных острым коронарным синдромом//Сиб. мед. обозрение. -2012. -Т. 6(78). -С. 21-24.

- Шимохина Н.Ю., Савченко А.А., Петрова М.М., Каскаева Д.С. Прогностическое значение определения метаболического статуса тромбоцитов у больных с цереброваскулярными осложнениями гипертонической болезни в сочетании с ишемической болезнью сердца//Кардиология. -2012. -Т. 6(52). -С. 14-18.

- Ярилин А.А. Иммунология. -М.: Гэотар-Медиа, 2010. -752 с.

- Levi M. The coagulant response in sepsis and inflammation//Hamostaseologie. -2010. -Vol. 30. -P. 10-16.