Влияние фосфорных и органических удобрений на фосфатное состояние почвы и урожай культур в севообороте

Автор: Небытов В.Г., Кузнецова Е.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 2 (35), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние ежегодного и запасного внесения суперфосфата и фосфоритной муки по фону запахивания навоза и биомассы люпина на фосфатное состояние почвы и продуктивность культур в севообороте. При низких затратах удобрений, запасное внесение суперфосфата на фоне запашки навоза и биомассы люпина проявилось в усилении степени подвижности фосфатов, лучшей структуре фосфатного фонда почвы и в прибавках урожая зерна озимой пшеницы, овса и семян подсолнечника.

Фосфорные и органические удобрения, агрохимические свойства почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/147123887

IDR: 147123887 | УДК: [631.416:546.185+633/.635:631.559]:631.85/.86

Текст научной статьи Влияние фосфорных и органических удобрений на фосфатное состояние почвы и урожай культур в севообороте

Обеспеченность почв в Орловской области подвижным фосфором при наличие 17 тыс. га с очень низким и 350 тыс. га с низким его содержанием является лимитирующим фактором, определяющим условия достижения высокой продуктивности возделываемых культур. Решение проблемы повышения фосфатного уровня почв возможно за счет наращивания объемов применения фосфорных удобрений, в том числе фосфоритной муки [ 1 ] . Большое значение придается удобрению навозом и запашке сидератов, как фактора усиления степени подвижности фосфатов почвы [ 2 ] .

Цель исследований – изучить фосфатное состояние серой лесной почвы, продуктивность культур севооборота под влиянием ежегодного и

The influence of annual and spare entering of superphosphate and phosphorite on a background of play manure and a biomass of lupine on phosphatic condition of soil and efficiency of cultures of a crop rotation are investigated. At low expenses of fertilizers, spare entering of superphosphate on a background of play manure and a biomass of lupine was showed in amplification of a degree of mobility of phosphates, the best structure of phosphatic fund of soil and in increases of a grain yield of a winter wheat, oat and seeds of sunflower.

запасного внесения суперфосфата и фосфоритной муки на фоне запашки навоза и люпина.

Методика исследования

Изменение фосфатного состояния почвы и урожая культур севооборота под влиянием фосфорных и органических удобрений были исследованы в полевом стационарном опыте, заложенном в 1991 году. Почва серая лесная, среднесуглинистая, среднемощная на покровном суглинке. По новой «Классификации и диагностики почв России [3] почва - агросерая, типичная, насыщенная, среднемощная, среднесуглинистая на покровном суглинке. Суперфосфат и фосфоритную муку вносили ежегодно по 90 кг/га и в запас на 7 лет по 630 кг/га д. в-ва (с учетом содержания фосфора в навозе и зеленой массе люпина) на фоне Nаа90(60)Кх90. Эффективность удобрений изучали на фоне трех предшественников: чистый, унавоженный и сидеральный люпиновый пар. Доза навозного удобрения - 45 т/га. Севооборот 7 -польный: пар (чистый, навозный и сидеральный -люпиновый), озимая пшеница, овес с подсевом клевера, клевер на семена, подсолнечник, яровая пшеница, гречиха. Общая площадь делянки - 160 м2, учетная - 80 м2, повторность опыта четырехкратная.

В почвенных образцах определяли по общепринятым методикам [4]: содержание гумуса по Тюрину; подвижный фосфор и калий - по Кирсанову; кальций и магний комплексометрически с использованием трилона Б; рН водный и солевой – потенциометрически; гидролитическую кислотность -по Каппену; нитратный азот – ионометрически; валовое содержание фосфора -фотоколориметрическим методом после мокрого озоления; фракционный состав минеральных фосфатов по Гинзбург - Лебедевой [5]; степень подвижности фосфатов по Карпинскому и Замятиной; cодержание тяжелых металлов - атомно – адсорбционным методом. Основные экспериментальные результаты были обработаны с использованием метода дисперсионного анализа по Доспехову [6].

Результаты и их обсуждение Использование для серых лесных почв в качестве экстрагента 0.2 н НСI искажает реальное соотношение в них инертных и лабильных форм комплексов, поскольку интенсифицирует процесс образования кислотоинертных фосфорсодержащих структур. Это указывает на то, что определенная часть обнаруживаемого фосфора является недоступной растениям. В некоторых случаях наблюдается потребность во внесении последних в почвы с высоким содержанием кислоторастворимых фосфатов [7]. При систематическом внесении только минеральных удобрений наблюдается снижение почвенного плодородия, которое выражается в ухудшении агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы [ 8 ] . Применение органоминеральной системы удобрения обеспечивает воспроизводство почвенного плодородия и оптимальный режим питания в течение всего периода вегетации [ 8 ] . Под влиянием разных форм и способов внесения фосфорных удобрений на фоне предшественников, произошло изменение ряда агрохимических показателей (табл. 1).

На вариантах с внесением суперфосфата по фону NК отмечено подкисление почвенного раствора и увеличение гидролитической кислотности, причем изменение показателей кислотности по фону сидерального пара наиболее выражено. Так, ежегодное и запасное внесение суперфосфата снижало рН в чистом пару с 4,55 до 4,51 - 4,50; навозном - с 4,65 до 4,59 и 4,56; люпиновом - с 4,55 до 4,51 – 4,53.

Соответственно увеличивалось значение гидролитической кислотности с 3,46 до 4,14 – 4,52, с

3,51 до 4,18 - 4,32 и с 3,74 до 4,25 - 4,41 мг – экв/100 г. При ежегодном и запасном внесении фосфоритной муки на фоне NК, наоборот, снижалась величина гидролитической кислотности, и увеличивалось значение рН. В этом случае по люпиновому пару увеличивалось значение рН с 4,55 до 4,94 – 5,21 и снижалась значение гидролитической кислотности с 3,74 до 3,63 - 3,25 мг – экв/100 г.

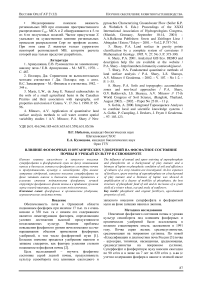

Таблица 1 – Влияние предшественников, форм и способов внесения фосфорных удобрений на агрохимические показатели агросерой типичной почвы

|

Вариант |

рН КС l |

К 2 О |

Нг |

Са |

Мg |

Гумус, % |

|

мг/кг |

мг – экв/100 г. |

|||||

|

До закладки опыта |

||||||

|

4,54 |

103 |

3,43 |

13,1 |

6,5 |

2,96 |

|

|

После ротации севооборота |

||||||

|

Чистый пар |

||||||

|

Контроль |

4,55 |

102 |

3,46 |

13,2 |

6,8 |

2,91 |

|

NК фон |

4,53 |

123 |

3,43 |

13,9 |

6,9 |

3,01 |

|

Рс 1 + NК |

4,51 |

126 |

4,14 |

14,7 |

7,1 |

2,96 |

|

Рс 7 + NК |

4,50 |

128 |

4,52 |

14,1 |

7,3 |

2,98 |

|

Рф 1 + NК |

4,65 |

127 |

3,62 |

14,6 |

7,4 |

2,91 |

|

Рф 7 + NК |

4,85 |

128 |

3,53 |

14,1 |

7,1 |

2,97 |

|

Унавоженный пар |

||||||

|

Контроль |

4,65 |

119 |

3,51 |

13,5 |

6,4 |

3,02 |

|

NК фон |

4,63 |

128 |

3,62 |

14,1 |

6,9 |

3,00 |

|

Рс 1 + NК |

4,59 |

126 |

4,18 |

14,6 |

7,1 |

3,02 |

|

Рс 7 + NК |

4,56 |

123 |

4,32 |

13,9 |

7,4 |

3,01 |

|

Рф 1 + NК |

4,99 |

128 |

3,61 |

13,9 |

7,1 |

3,03 |

|

Рф 7 + NК |

5,00 |

129 |

3,34 |

13,9 |

7,1 |

3,00 |

|

Сидеральный (люпиновый) пар |

||||||

|

Контроль |

4,55 |

119 |

3,74 |

13,9 |

6,8 |

3,01 |

|

NК фон |

4,53 |

128 |

3,84 |

14,1 |

7,6 |

3,01 |

|

Рс 1 + NК |

4,51 |

128 |

4,25 |

14,1 |

7,6 |

3,02 |

|

Рс 7 + NК |

4,53 |

127 |

4,41 |

14,1 |

7,4 |

3,06 |

|

Рф 1 + NК |

4,94 |

121 |

3,63 |

14,6 |

7,3 |

3,01 |

|

Рф 7 + NК |

5,21 |

123 |

3,25 |

14,1 |

7,3 |

3,03 |

Характер изменения содержания подвижного фосфора под влиянием запахивания навоза и зеленой массы люпина неоднозначен. На неудобряемых фосфорными удобрениями делянках произошло незначительное снижение содержания подвижного фосфора. До закладки опыта в слое 0 - 20 см оно составило 119 мг/кг, после ротации севооборота - 107 мг/кг почвы. После внесения навоза и запашки люпина на вариантах без внесения фосфорных удобрений содержание подвижных форм фосфора возросло и составило 129 и 128 мг/кг почвы, соответственно. Это связано с тем, что с 45 т/га навоза в почву поступило N - 34,2, Р2О5 - 12,3, К2О -39,1 кг/га, а с 20 т/га люпина: N - 70, Р2О5 - 16,9, К2О -61,0 кг/га. Несмотря на то, что запахивание навоза и биомассы люпина увеличивало содержание подвижного фосфора в почве почти на 9%, однако его уровень оставался в 1,1 - 2 раза более низким по сравнению с вариантами ежегодного и запасного внесения суперфосфата и фосфоритной муки. Следует отметить, что фосфорные удобрения по данным исследований способствуют значительно большему повышению содержания подвижных форм фосфора в почве, чем органические удобрения [10]. Определение содержания гумуса при всех способах внесения фосфорных удобрений показало незначительное его равное количественное увеличение по всем вариантам опыта по навозному и сидеральному люпиновому пару. Внесение калийных удобрений способствовало накоплению подвижных форм калия, их содержание на фоне NК увеличивалось в сравнении с исходным на 2 – 2,5 мг/100 г.

Проведенные исследования (табл. 2) показали, что содержание валового фосфора изменялось в зависимости от предшественников и фосфорсодержащих удобрений. На неудобренных делянках чистого пара содержание валового фосфора незначительно до 0,121% снижалось относительно его исходного содержания (0,129%) и увеличилось до 0,131 – 0,138% при запахивании навоза и люпина. Ежегодное и запасное внесение суперфосфата и фосфоритной муки в сравнении с органическими удобрениями увеличивало в большей (до 0,136 – 0,144%) степени содержание валового фосфора. Известно, что подвижность фосфора и их усвояемость растениями находятся в зависимости от равновесия между фосфором почвенного раствора и фосфатными соединениями твердой фазы почвы. Поэтому показатели степени подвижности фосфора являются важной информативной характеристикой фосфатного состояния почв [11].

Таблица 2 – Влияние предшественников, форм и способов внесения фосфорных удобрений на фракционный состав фосфатов

|

Вариант |

о о о >5 3 m о m |

н о S 2 с О к ^ с и |

Фракция минеральных фосфатов, мг/100 г |

||||

|

СаР I |

СаР II |

Аl-Р |

Fe-Р |

Са-Р III |

|||

|

Исходное |

|||||||

|

0,129 |

0,13 3,9 3,5 3,0 |

10,8 |

5,3 |

||||

|

После ротации севооборота |

|||||||

|

Чистый пар |

|||||||

|

Контроль |

0,121 |

0,14 |

2,7 |

3,0 |

3,2 |

9,0 |

5,0 |

|

NК фон |

0,118 |

0,15 |

2,5 |

2,7 |

3,1 |

9,0 |

5,0 |

|

Рс 1 + NК |

0,136 |

0,16 |

4,3 |

4,1 |

3,9 |

11,2 |

6,4 |

|

Рс 7 + NК |

0,139 |

0,16 |

4,7 |

4,3 |

3,3 |

11,7 |

6,4 |

|

Рф 1 + NК |

0,137 |

0,13 |

4,8 |

5,0 |

3,9 |

12,0 |

5,9 |

|

Рф 7 + NК |

0,130 |

0,13 |

4,6 |

5,1 |

3,9 |

12,1 |

6,0 |

|

Унавоженный пар |

|||||||

|

Контроль |

0,131 |

0,15 |

4,7 |

5,5 |

4,0 |

11,8 |

6,3 |

|

NК фон |

0,129 |

0,16 |

4,6 |

5,1 |

3,9 |

10,8 |

6,1 |

|

Рс 1 + NК |

0,141 |

0,17 |

5,3 |

6,7 |

3,9 |

10,9 |

6,5 |

|

Рс 7 + NК |

0,142 |

0,17 |

5,4 |

6,9 |

3,9 |

11,0 |

6,3 |

|

Рф 1 + NК |

0,143 |

0,14 |

4,8 |

5,2 |

4,3 |

12,3 |

6,9 |

|

Рф 7 + NК |

0,147 |

0,15 |

4,9 |

5,1 |

4,3 |

12,7 |

6,8 |

|

Люпиновый пар |

|||||||

|

Контроль |

0,138 |

0,16 |

4,9 |

5,9 |

4,4 |

11,9 |

7,1 |

|

NК фон |

0,134 |

0,17 |

4,3 |

5,3 |

4,3 |

11,2 |

6,7 |

|

Рс 1 + NК |

0,142 |

0,18 |

5,6 |

6,9 |

4,3 |

11,9 |

7,8 |

|

Рс 7 + NК |

0,144 |

0,18 |

5,7 |

6,9 |

4,4 |

11,7 |

7,8 |

|

Рф 1 + NК |

0,144 |

0,16 |

5,2 |

5,2 |

4,3 |

12,3 |

6,7 |

|

Рф 7 + NК |

0,143 |

0,17 |

5,1 |

5,3 |

4,5 |

12,7 |

6,6 |

Результаты исследований показали, что степень подвижности фосфатов существенно изменялась в зависимости от запахиваемой зеленой массы люпина, навоза и форм вносимых фосфорных удобрений. Так, на неудобренных делянках степень подвижности фосфора в чистом пару составила 0,14 мг/л и увеличивалась до 0,16 мг/л от запашки люпинового удобрения. Запашка вегетативной массы люпина в течение ротации обеспечивала существенную способность почвы снабжать растения доступным фосфором.

При таких параметрах почва под влиянием запахивания вегетативной массы люпина, навоза поддерживает степень подвижности фосфора и позволяет сделать вывод о целесообразности использования органических удобрений для улучшения фосфорного режима в почве.

Внесение суперфосфата значительно увеличивало степень подвижности фосфатов до 0,16 - 0,18 мг/л. Применение фосфоритной муки независимо от способов ее внесения снижало подвижность фосфатов до 0,13 - 0,17 мг/л в сравнении с суперфосфатом. По сидеральному пару степень подвижности фосфатов возрастала при ежегодном ее внесении до 0,16 и запасном до 0,17 мг/л. Повышение эффективности фосфоритной муки на люпиновом фоне происходило благодаря кислотному характеру корневых выделений люпина, снижению концентрации кальция в почвенном растворе, вследствие чего фосфор фосфоритной муки становится более доступным для растений. Фракционирование почвенных фосфатов позволило установить не только количественные параметры, но и дать качественную характеристику соединениям фосфора в пахотном горизонте почвы под влиянием запахивания сидерата, навоза и ежегодного и запасного применения суперфосфата и фосфоритной муки. На неудобряемых делянках в пахотном слое после ротации севооборота в сравнении с исходным отмечено уменьшение фракции минеральных фосфатов и в большей степени Са-РI и Са-РII, связанное с использованием их растениями. Систематическое внесение азотных и калийных удобрений в чистом пару еще в большей степени снизило фракцию минеральных фосфатов относительно их исходного количества.

Внесение суперфосфата и фосфоритной муки способствовало увеличению на 10 – 12% в пахотном горизонте фракции минеральных фосфатов и несколько большего на 12 – 15% их возрастания по фону навоза и сидерата. При запахивании зеленой массы люпина увеличивалось содержание наиболее подвижных рыхлосвязанных фосфатов, имеющих значение непосредственного резерва для питания растений. Лучшая структура фосфатного фонда серой типичной почвы обнаруживалась при внесении суперфосфата по навозу и запашке люпина. Содержание Са-РI и Са-РII при совместном внесении суперфосфата по навозу и люпину соответственно возрастало до 5,3 и 6,9 и 5,6 и 6,9 мг/100 г. Внесение органики снижало темпы перехода легкорастворимых фракций в труднорастворимые и тем самым обосновывает необходимость совместного внесения навоза и фосфорных удобрений. Механизм подобного благоприятного воздействия органического вещества, способствующего мобилизации почвенных и новообразованных фосфатов, Елешев Р.Е. [12] объясняет растворяющим действием низкомолекулярных и более сложных органических карбоновых кислот, образующихся при разложении органического вещества почвы и навоза, а также способностью органического вещества хелатировать кальций, предотвращая его реакцию с фосфатами. По данным А.Д. Фокина, основным фактором мобилизации труднорастворимых соединений фосфатов следует признать образование органических кислот и других хеллатообразователей в процессе микробиологического разложения органического вещества [13].

Следует учитывать, что с органическими и минеральными удобрениями может поступать в пахотный горизонт ряд токсичных элементов.

Содержание Cd и Рb возрастало по фонам внесения навоза и запашки вегетативной массы люпина, что связано с их поступлением в почву с навозом и вегетативной массой люпина. Так в зеленой массе люпина содержалось Рb - 6,5, Cd - 0,82 мг/кг, внесенном навозе – Рb - 15,0, Cd-0,37 мг/кг. В вариантах ежегодного и запасного применения суперфосфата и фосфоритной муки отмечена тенденция увеличения содержания кадмия в пахотном слое серой лесной почвы. Причем ежегодное внесение суперфосфата увеличивало содержание обменно -поглощенных и водорастворимых форм свинца и кадмия в результате подкисления реакции среды и в большей степени по люпиновому фону.

На агросерой типичной почве запашка навоза и зеленой массы люпина способствовала получению прибавок урожая зерна озимой пшеницы - 0,20 – 0,60 т/га, (табл. 3).

Таблица 3 – Влияние предшественников, форм и способов внесения фосфорных удобрений на урожай культур севооборота, т/га

|

Вариант |

Оз. пшеница |

Овес + клевер |

Клевер (семена) |

Подсолнечник |

Яр. пшеница |

Гречиха |

|

Чистый пар |

||||||

|

Контроль |

4,19 |

2,41 |

0,24 |

1,51 |

2,90 |

1,03 |

|

NК фон |

5,10 |

2,96 |

0,34 |

1,62 |

3,60 |

1,34 |

|

Рс 1 + NК |

5,36 |

3,39 |

0,33 |

1,66 |

4,04 |

1,41 |

|

Рс 7 + NК |

5,44 |

3,47 |

0,42 |

2,24 |

4,19 |

1,44 |

|

Рф 1 + NК |

5,27 |

3,36 |

0,31 |

1,67 |

4,10 |

1,43 |

|

Рф 7 + NК |

5,25 |

3,42 |

0,41 |

2,25 |

4,14 |

1,42 |

|

Унавоженный пар |

||||||

|

Контроль |

4,39 |

3,09 |

0,24 |

1,53 |

2,96 |

1,03 |

|

NК фон |

5,37 |

3,31 |

0,34 |

1,65 |

3,70 |

1,32 |

|

Рс 1 + NК |

5,57 |

3,55 |

0,33 |

1,72 |

4,19 |

1,44 |

|

Рс 7 + NК |

5,56 |

3,47 |

0,32 |

1,74 |

4,18 |

1,44 |

|

Рф 1 + NК |

5,44 |

3,44 |

0,34 |

1,71 |

4,14 |

1,40 |

|

Рф 7 + NК |

5,41 |

3,43 |

0,35 |

1,70 |

4,12 |

1,41 |

|

Сидеральный люпиновый пар |

||||||

|

Контроль |

4,79 |

2,66 |

0,24 |

1,53 |

2,96 |

1,03 |

|

NК фон |

5,21 |

3,33 |

0,34 |

1,66 |

3,70 |

1,33 |

|

Рс 1 + NК |

5,69 |

3,56 |

0,33 |

1,86 |

4,14 |

1,42 |

|

Рс 7 + NК |

5,87 |

3,70 |

0,42 |

2,28 |

4,17 |

1,44 |

|

Рф 1 + NК |

5,78 |

3,68 |

0,40 |

1,87 |

4,11 |

1,43 |

|

Рф 7 + NК |

5,99 |

3,83 |

0,41 |

2,22 |

4,17 |

1,54 |

|

НСР 05 |

0,20 |

0,31 |

0,12 |

0,22 |

0,25 |

0,18 |

|

НСР 05 предш. |

0,09 |

0,18 |

н/с |

0,09 |

0,14 |

0,16 |

|

НСР 05 удобр. |

0,10 |

0,12 |

0,10 |

0,11 |

0,11 |

0,10 |

Свое положительное последействие навозное и люпиновое удобрение оказало на вторую культуру овес, прибавки урожая зерна составили 0,68 – 0,25 т/га. Поступление в почву после уборки корневых и растительных остатков клевера снизило обычно отмечаемое последействие навозного и люпинового удобрений на урожай последующих культур севооборота. Поэтому урожаи подсолнечника, яровой пшеницы и гречихи на делянках чистого неудобренного пара не существенно отличались от удобренных навозом и люпином. В результате ежегодного внесения азотных и калийных удобрений значительно увеличилась урожайность культур севооборота. Существенные прибавки урожая по сравнению с контролем составили соответственно в чистом, навозном, люпиновом пару: зерна озимой пшеницы - 0,91, 0,98, 0,42; овса – 0,55, 0,22, 0,67, яровой пшеницы 0,70, 0,74, 0,74, гречихи.0,29, 0,29, 0,30, подсолнечника – 0,11, 0,12, 0,13 т/га. Вносимые азотно - калийные удобрения несущественно влияли на рост урожая семян клевера.

На фоне систематического внесения NК в чистом пару более эффективным было ежегодное и запасное внесение суперфосфата которые оказали положительное влияние на урожай озимой и яровой пшеницы, семян подсолнечника в сравнении с вариантами внесения фосфоритной муки. Прибавки урожая озимой пшеницы при ежегодном и запасном внесении суперфосфата составили 0,26 и 0,34 т/га и были существенно выше в сравнении с соответствующими вариантами внесения фосфоритной муки. Увеличение урожая зерна овса, яровой пшеницы, подсолнечника, зерна гречихи было одинаковым при запасном внесении фосфоритной муки и суперфосфата.

В удобренном навозном пару на фоне NК сравнение форм фосфатов показало преимущество ежегодного применения суперфосфата в сравнении с запасным в росте урожая для озимой пшеницы, овса, подсолнечника, гречихи. Фосфоритная мука, внесенная ежегодно, обеспечила получение практически одинаковых в сравнении с запасным прибавок зерна озимой и яровой пшеницы, гречихи, семян клевера и подсолнечника.

Внесение суперфосфата и фосфоритной муки на фоне NК по сидеральному пару обеспечило получение прибавок урожая зерна озимой пшеницы при ежегодном 0,48 и 0,57 т/га и более высоких при запасном 0,66 и 0,78 т/га. Применяемое по сидеральному фону ежегодное и запасное внесение фосфоритной муки дало преимущество последнего. Запасное внесение фосфоритной муки обеспечило получение 0,21, 0,15 и 0,35 т/га более высоких прибавок урожая зерна озимой пшеницы, овса и семян подсолнечника в сравнении с ежегодным.

В вариантах по навозному и сидеральному пару выявлены общие закономерности по содержанию общего N в растениях. На фоне навозного и сидерального предшественников создавался более благоприятный азотный режим в почве, что способствовало тенденции увеличения содержания с 1,98 до 2,07 - 2,10% общего азота в зерне озимой пшеницы. По чистому пару азотно-калийные удобрения увеличивали содержание белка, натуру, массу 1000 зерен. Внесение фосфорных удобрений в чистом, навозном и, в большей степени, люпиновом пару увеличивало содержание фосфора в зерне озимой пшеницы. В опыте установлено увеличение содержания азота в зерне овса, белка, натуры зерна, массы 1000 зерен по фону внесения азотно -калийных удобрений. Применение фосфорных удобрений независимо от способов их внесения в чистом, навозном и, в большей степени, люпиновом пару увеличивало до 0,68 – 0,82% содержание фосфора в зерне овса. На вариантах внесения азотно -калийных удобрений отмечено увеличение содержания массы 1000 зерен, сырого протеина, клейковины, стекловидности и общего азота. Под влиянием фосфорных удобрений содержание фосфора в зерне яровой пшеницы в сравнении с контролем повышалось на 0,04 – 0,10% и, в большей степени, по фону последействия сидерального люпинового пара. Подобная зависимость увеличения содержания общего азота, фосфора, калия, сырого протеина массы 1000 зерен под влиянием азотно-калийных удобрений наблюдалась в зерне урожая гречихи. Большим накоплением кадмия в зерне озимой пшеницы, превышающих ПДК, характеризовались варианты последействия черного пара, наименьшим варианты последействия люпинового сидерата, что связано с улучшением питательного режима растений основными биогенными элементами. На последующих культурах севооборота: овсе, подсолнечнике, яровой пшенице и гречихе – не выявлено накопление в семенах и зерне свинца и кадмия.

Результаты оценки баланса питательных веществ за ротацию севооборота представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Баланс N, Р 2 О 5, К 2 О за ротацию севооборота

|

Вариант |

Приход, кг/га |

Расход, кг/га |

Баланс |

Интенсивность баланса, % |

||||||||

|

N 1 |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N 1 |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N 1 |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N 1 |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

|

|

Чистый пар |

||||||||||||

|

Контроль |

78 |

5 |

6 |

481 |

197 |

599 |

-403 |

-192 |

593 |

16 |

2 |

1 |

|

NК фон |

718 |

5 |

636 |

585 |

224 |

685 |

133 |

-219 |

49 |

123 |

2 |

93 |

|

Рс 1 + NК |

718 |

635 |

636 |

626 |

251 |

716 |

92 |

384 |

80 |

125 |

252 |

89 |

|

Рс 7 + NК |

718 |

635 |

636 |

688 |

273 |

834 |

30 |

362 |

198 |

104 |

232 |

76 |

|

Рф 1 + NК |

718 |

635 |

636 |

636 |

251 |

724 |

82 |

384 |

88 |

122 |

252 |

88 |

|

Рф 7 + NК |

718 |

635 |

636 |

677 |

270 |

834 |

41 |

365 |

198 |

106 |

235 |

76 |

|

Унавоженный пар |

||||||||||||

|

Контроль |

98 |

15 |

30 |

519 |

213 |

626 |

-421 |

-198 |

596 |

166 |

7 |

5 |

|

NК фон |

728 |

15 |

660 |

612 |

246 |

709 |

116 |

-231 |

49 |

119 |

6 |

93 |

|

Рс 1 + NК |

728 |

645 |

660 |

657 |

260 |

750 |

71 |

385 |

90 |

111 |

248 |

88 |

|

Рс 7 + NК |

728 |

645 |

660 |

661 |

258 |

748 |

67 |

387 |

88 |

118 |

250 |

88 |

|

Рф 1 + NК |

728 |

645 |

660 |

649 |

259 |

739 |

79 |

386 |

79 |

112 |

249 |

89 |

|

Рф 7 + NК |

728 |

645 |

660 |

654 |

255 |

738 |

74 |

390 |

78 |

111 |

252 |

90 |

|

Сиде |

ральный люпиновый пар |

|||||||||||

|

Контроль |

123 |

17 |

22 |

517 |

209 |

623 |

-394 |

-192 |

601 |

23 |

59 |

4 |

|

NК фон |

753 |

17 |

652 |

616 |

241 |

707 |

137 |

-224 |

55 |

122 |

7 |

92 |

|

Рс 1 + NК |

753 |

630 |

652 |

567 |

260 |

775 |

186 |

370 |

123 |

132 |

226 |

84 |

|

Рс 7 + NК |

753 |

630 |

652 |

708 |

278 |

848 |

45 |

352 |

196 |

106 |

227 |

77 |

|

Рф 1 + NК |

753 |

630 |

652 |

675 |

263 |

768 |

78 |

367 |

116 |

112 |

239 |

84 |

|

Рф 7 + NК |

753 |

630 |

652 |

714 |

281 |

629 |

39 |

349 |

-23 |

105 |

224 |

101 |

Приходные статьи включали поступление осадками. Расходные статьи баланса состояли из элементов питания с минеральными удобрениями, выноса питательных веществ урожаем культур, навозом и зеленой массой люпина; с семенами и

потерей за счет инфильтации с осадками, денитрификации азота почвы.

Оптимальная интенсивность баланса азота, обеспечивающая экологическую безопасность севооборота по данным ВИУА составляет 105 – 110% [14]. В наших исследованиях, запасное внесение фосфоритной муки Рф630 на фоне ежегодного внесения N60-90К90 на фоне запашки навоза и зеленой массы люпина обеспечило интенсивность баланса азота 111 – 105%. Внесение в запас на ротацию севооборота суперфосфата и фосфоритной муки 630 кг/га на фоне навоза и люпинового удобрения за 7летний период позволило свести баланс фосфора с интенсивностью 250 – 252% и 227 – 224%, калия 88 – 90% и 77 - 101%.

При ежегодном применении суперфосфата и фосфоритной муки затраты удобрения в повышении фосфора в почве на 1 мг/ 100 г в пахотном слое серой типичной почвы в вариантах по фону чистого, навозного и сидерального пара составили соответственно 110 - 112 и 142, 128, 92 кг/га (табл. 5).

Из сравниваемых способов внесения фосфорных удобрений запасное внесение суперфосфата и фосфоритной муки на ротацию севооборота, в сравнении с ежегодным характеризовалось более низкими 55, 60, 45 и 78, 47, 44 кг/га затратами удобрений в повышении содержания фосфора в почве на 1 мг/ 100 г.

Таблица 5 – Изменения содержания подвижного фосфора в почве, мг/кг (0-20 см) и затраты удобрений, кг/га в повышении в почве на 1 мг/100 г

|

и cd S & m |

Содержание подвижного фосфора в почве, мг/кг |

Щ cd vo Й О g О ® Ph m щ ° m |

Я ” и О о О ° O^ P OD P н s о щ щ Й Я § я Cd S ™ m g m OD 5 § g c |

||

|

я S я s у Q. Я VO ° s |

s V о O CD M CD m |

о ~ Ph Ш cd 57 О |

|||

|

Чистый пар |

|||||

|

Контроль |

119 |

107 |

-12 |

-192 |

- |

|

NК фон |

111 |

105 |

-6 |

-219 |

- |

|

Рс 1 + NК |

113 |

148 |

35 |

384 |

110 |

|

Рс 7 + NК |

111 |

176 |

65 |

362 |

55 |

|

Рф 1 + NК |

113 |

140 |

27 |

384 |

142 |

|

Рф 7 + NК |

117 |

164 |

47 |

365 |

78 |

|

Унавоженный пар |

|||||

|

Контроль |

115 |

129 |

14 |

-198 |

- |

|

NК фон |

113 |

127 |

14 |

-231 |

- |

|

Рс 1 + NК |

109 |

144 |

35 |

385 |

110 |

|

Рс 7 + NК |

117 |

181 |

64 |

387 |

60 |

|

Рф 1 + NК |

117 |

148 |

31 |

386 |

125 |

|

Рф 7 + NК |

115 |

197 |

82 |

390 |

47 |

|

Сидеральный люпиновый пар |

|||||

|

Контроль |

118 |

128 |

10 |

-192 |

- |

|

NК фон |

114 |

122 |

8 |

-224 |

- |

|

Рс 1 + NК |

109 |

142 |

33 |

370 |

112 |

|

Рс 7 + NК |

112 |

191 |

79 |

352 |

45 |

|

Рф 1 + NК |

107 |

147 |

40 |

367 |

92 |

|

Рф 7 + NК |

115 |

194 |

79 |

349 |

44 |

Преимущество запасного применения суперфосфата и фосфоритной муки на фоне систематического внесения NК в сидеральном пару проявилось в более низких затратах удобрений -45 и 44 кг/га в повышении содержания фосфора в почве на 1 мг/100 г.

Выводы

-

1. Навоз и, в большей степени, люпиновое удобрение влияли на интенсивность мобилизационных процессов и как следствие увеличивали содержание подвижных форм фосфора до 129 и 128 мг/кг, степень подвижности фосфатов с 0,14 до 0,16 мг/л.

-

2. Лучшая структура фосфатного фонда агросерой типичной почвы обнаруживалась при совместном внесении навоза и суперфосфата. Запашка навоза и зеленой массы люпина способствовала получению прибавок урожая зерна озимой пшеницы и овса 0,20 – 0,60, 0,68 – 0,25 т/га. На фоне NК в чистом пару более эффективным было запасное внесение Рс630 оказавшего положительное влияние на урожай озимой и яровой пшеницы, семян подсолнечника. По сидеральному пару на фоне NК фосфоритная мука, внесенная в запас на ротацию севооборота (Рф630), в сравнении с ежегодным обеспечила получение более высоких - 0,21, 0,15 и 0,35 т/га прибавок урожая зерна озимой пшеницы, овса и семян подсолнечника, что позволило свести баланс азота, фосфора и калия с интенсивностью 105%, 224% и 101%.

-

3. Из сравниваемых способов внесения фосфорных удобрений запасное внесение суперфосфата и фосфоритной муки на ротацию севооборота, внесенных в чистом, навозном и сидеральном пару, в сравнении с ежегодным, характеризовалалось более низкими 55, 60, 45 и 78, 47, 44 кг/га затратами удобрений в повышении содержания фосфора в почве на 1 мг/ 100 г..

Список литературы Влияние фосфорных и органических удобрений на фосфатное состояние почвы и урожай культур в севообороте

- Отчет о результатах деятельности Орловского опытного поля за 1914 год.//Тр. сети опытных учреждений Орловской губернии района Шатиловской с. х. опытной станции. -1915. -Выпуск 8. -С. 108 -154

- Кольцова, Г.А. Изменение фосфатного состояния чернозема обыкновенного под влиянием органических удобрений и сидератов/Г.А. Кольцова//Агрохимия. -1994. -№ 8. -С. 8 -17

- Шишов, Л.Л. Классификация и диагностика почв России/Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова -Смоленск: Ойкумена, 2004. -342 с

- Ягодин, Б.А. Практикум по агрохимии/Б.А. Ягодин, И.П. Дерюгин, Ю.П. Жуков -М.: Агропромиздат,1987. -512 с

- Гинзбург, К.Е. Методика определения минеральных форм фосфора в почвах/К.Е. Гинзбург, Л.С. Лебедева//Агрохимия. -1971. -№ 1. -С. 125 -135

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с

- Кудеярова, А.Ю. Формы фосфорных соединений, извлекаемых кислотными вытяжками из серой лесной почвы/А.Ю. Кудеярова//Почвоведение. -1993. -№ 11. -C. 86 -91

- Johnston, A.E. Soil acidification during more than 100 years under permanent grassland and woodland at Rothamsted/A.E. Johnston//Rothamsted experimental station report for 1986. -1987. -№ 2. -Р. 3 -10

- Доспехов, Б.А. Изменение агрохимических свойств дерновоподзолистой почвы по профилю под влиянием 62 -летнего применения удобрений и периодического известкования/Б.А. Доспехов//Известия ТСХА. -1975. -С. 30 -40

- Гинзбург, К.Е. Фосфор основных типов почв/К.Е. Гинзбург -М.: Наука, 1981. -241 с

- Карпинский, Н.П. Фосфатный уровень почвы/Н.П. Карпинский, В.Б. Замятина//Почвоведение. -1958. -№ 11. -C. 27

- Елешев Р. Е. Фосфорный режим почв Казахстана/Р.Е. Елешев, А.Л. Иванов -Алма-Ата: Наука, 1990. -160 с

- Фокин, А.Д. О роли органического вещества почв в функционировании природных и сельскохозяйственных экосистем/А.Д. Фокин//Почвоведение. -1994. -№ 4. -С. 40 -45

- Литвак, Ш.И. Системный подход к агрохимическим исследованиям/Ш.И. Литвак -М: Агропромиздат. -1990. -220 с