Влияние газовых гидратов на акваторию озера Байкал

Автор: Малюков В.П., Рыгзынов Ч.Ц.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (40), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние газовых гидратов на озеро Байкал, а также экспериментальное исследование образования газовых гидратов из газовой смеси при термодинамических условиях, характерных для донных условий озера Байкал. Проведено сравнение процессов гидратообразования в лабораторных и естественных условиях озера Байкал.

Газовые гидраты, термодинамические параметры, химический состав газа, окружающая среда, озеро байкал, процесс гидратообразования, эксперименты

Короткий адрес: https://sciup.org/142148137

IDR: 142148137 | УДК: 548.562+542.7

Текст научной статьи Влияние газовых гидратов на акваторию озера Байкал

По всему периметру побережья озера Байкал наблюдаются многочисленные проявления выходов на поверхность природных газов, битумов вне зависимости от времени года. Самыми крупными на озере Байкал по площади аномалии высокого содержания метана являются: Истокско-Галутинская, Посольско-Байкальская и Колпинно-Лобановская. Эти зоны аномалии характеризуются газопроявлениями с естественным выходом на поверхность в виде пропарин (могут достигать от нескольких сантиметров до одного километра в диаметре). Встречаются аномалии не только в виде горючих газов, но и в виде аномалии СО 2 , где ярким примером является аномалия диоксида углерода вблизи залива Провал. Интерес к аномалии углекислого газа в этой местности вызван тем, что образовалась она за счет окисления метана в зоне геохимического барьера в самом центре метановой аномалии.

Учеными подтверждено, что, по приблизительным данным, на озере Байкал есть газовые гидраты, где запас природного газа в виде газовых гидратов соразмерен запасу Ковыктинского месторождения (Иркутская область).

При относительно небольших изменениях термобарических условий (температуры и давления) газовые гидраты разлагаются на воду и газ, что сопровождается неконтролируемым выбросом газа в водную среду и атмосферу. Газовые гидраты служат геохимическим барьером на пути выброса природного газа. Газогидратный слой может служить непроницаемой покрышкой для восходящих потоков миграционного газа, генерируемого на больших глубинах. Но при увеличении температуры сами газовые гидраты могут разрушаться с выделением газа [1, 3].

Байкал – единственное в мире озеро, в осадках которого обнаружены газовые гидраты. Это обусловлено большой глубиной озера (до 1640 м) и низкой температурой придонных вод (порядка 3 ºС), благодаря чему газовые гидраты могут образовываться в осадках с глубинами залегания более 350 м. При этом около 70% площади озера оказывается потенциально гидратоносными.

Озеро Байкал в геологическом отношении представляет собой озеро-грабен, участок земной коры, ограниченный круто наклоненными разрывами, которые приурочены к рифтовой зоне. Рифты характеризуются повышенным тепловым потоком и сейсмической активностью.

На бурятском языке «байгал» означает «стояние огня». Возможно, наши предки видели на озере столб огня, вырывавшегося со дна разложившегося газового гидрата.

Одни исследователи объясняют образование Байкала его расположением в зоне трансформного разлома, другие предполагают наличие под Байкалом мантийного плюма, третьи объясняют образование впадины пассивным рифтингом в результате коллизии Евразии и Индостана. В настоящее время озеро Байкал все еще находится на стадии преобразования, где постоянно проис- ходят землетрясения. Одно из самых значимых в истории произошло в 1862 г.: после землетрясения (10 баллов) в северной части дельты Селенги ушел под воду участок суши площадью 200 км2, в результате образовался новый пролив – Провал.

С процессами диссоциации газогидратов и грязевых вулканов ученые связывают подводные оползни и обвалы.

Газовые гидраты относятся к клатратным соединениям, представляющим собой молекулы низкомолекулярных материалов, обычно газов (молекулы-гости), заключенных в полости водного кристаллического каркаса. Это позволяет рассматривать газовые гидраты как объединение нано-размерных объектов (наноструктуры).

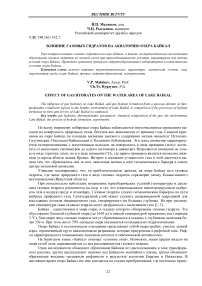

Для распространенного (всего известны структуры с шестью возможными полостями) гидрата метана фазовые диаграммы [5] получены в широком интервале давлений (рис. 1). Газовые гидраты могут претерпевать фазовое превращение из одной структуры в другую. При изменении термодинамических параметров гидраты могут существовать и вне типичных областей устойчивости.

Рис. 1. Фазовая диаграмма гидрата метана: Q 1 – четырехфазное нонвариантное равновесие (ilhg); где i – лед; l – жидкая водная фаза; h – гидратные фазы КС-I; g – газовая (флюидная) фаза (фазы расположены в порядке возрастания в них содержания метана); τ – трехфазное нонвариантное равновесие (ilg) в унарной системе вода

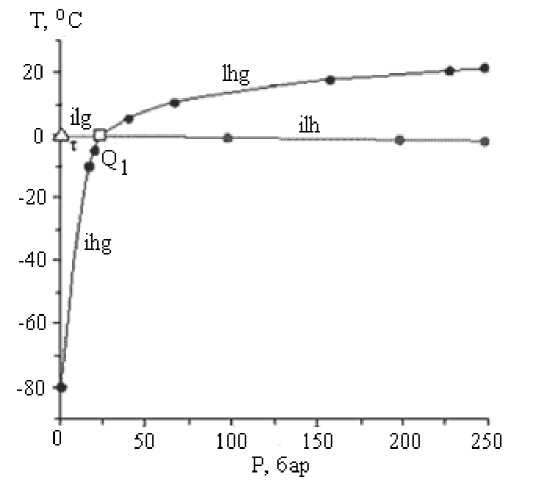

Зависимость между давлением и температурой образования гидратов (рис. 2) обычно изображается диаграммой гетерогенного состояния в координатах Р-Т [4].

Рис. 2. Условия образование гидратов отдельных газов

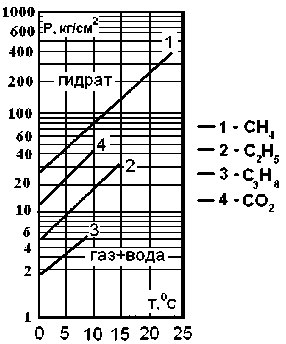

Сотрудниками Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) при исследовании дна озера Байкал с использованием глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир-1» и «Мир-

2» зафиксирован массивный выход газового гидрата на дне Байкала в районе грязевого вулкана «Санкт-Петербург» (рис. 3). Ранее были известны два места, где газовые гидраты выходят на поверхность донных осадков: Мексиканский залив и каньон Беркли, прибрежье Каскадии (Канада).

Рис. 3. Массивный выход газового гидрата на дне Байкала в районе грязевого вулкана «Санкт-Петербург»

Широкий спектр образования техногенных гидратов и воздействие естественных и техногенных гидратов на окружающую среду и производственные процессы представлены на рисунке 4.

Исследования в природных и лабораторных условиях образования и разрушения газовых гидратов имеют большое значение для охраны окружающей среды и надежного функционирования различных производственных процессов.

Так, газогидратный слой, присутствующий в осадках по всему озеру Байкал, представляет собой региональную покрышку, препятствующую вертикальной миграции углеводородов. При отсутствии гидратного слоя воды Байкала могли быть перенасыщены метаном и углекислым газом. Неизбежное при этом снижение концентрации кислорода в воде поставило бы под вопрос существование планктона, нектона и бентоса. Таким образом газогидратный слой на дне Байкала выполняет существенную природоохранную функцию.

Рис. 4. Воздействие гидратов на окружающую среду и производственные процессы

Химический состав газа из газовых гидратов в значительной степени определяет процессы образования и разрушения газовых гидратов, в частности эти процессы протекают интенсивнее при больших концентрациях компонентов.

В таблице представлен химический состав газа из придонных гидратосодержащих осадков озера Байкал, отобранных в ходе рейса в 2009 г. экспедицией ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно с ЛИН СО РАН [2].

Таблица

Химический состав газа из чистого газогидрата и гидратосодержащего грунта озера Байкал

|

Пробы газа |

Химический состав, % |

Δ13C(CH4), ‰ |

|||

|

CH 4 |

C 2 Н 6 |

N 2 |

CO 2 |

||

|

Из чистого газогидрата |

97,71 |

0,01 |

1,78 |

0,50 |

-60,1 -60,0 -59,5 |

|

Из гидратосодержащего грунта |

97,45 |

0,03 |

1,84 |

0,68 |

-51,7 |

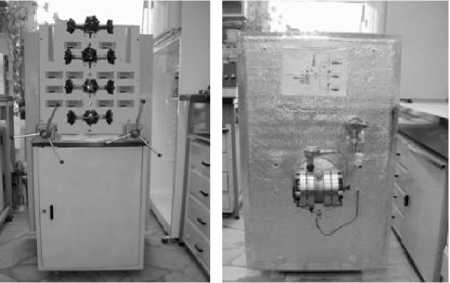

Для экспериментальных исследований образования газовых гидратов использованы установка «Газогидрат-3М» и лабораторный газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000.2» в лаборатории кафедры физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина [6].

Установка исследования гидратов «Газогидрат-3М» (рис. 5) предназначена для изучения газовых гидратов как в двухфазной: «газ – вода», так и в трехфазной смеси: «нефть – газ – вода». Установка дает возможность визуально наблюдать образование и разрушение гидратов в объеме при изотермическом (постоянная температура) или изохорном процессе (постоянный объем), перемешивать исследуемую смесь, моделируя движение жидкости по трубам, осуществлять автоматический сбор данных измеряемых параметров. В состав установки входят пакет ПО и компьютер.

Область применения: получение равновесных кривых гидратообразования; испытания ингибиторов гидратообразования; испытания катализаторов гидратообразования; разделение газовых смесей гидратным методом; опреснение солевых растворов; возможность проведения вышеперечисленных работ в насыпной пористой среде.

Технические характеристики установки «Газогидрат-3М»

Рабочее давление до 20МПа; рабочая температура – от 0 до 30 ºС; точность регулировки температуры ±0,1 ºС; объем ячейки (бомбы) 385 см3; мешалка механический привод (ячейка качается целиком); точность измерения давления 0,1% шкалы; точность измерения объема жидкости ±0,1 см3; электропитание ~220В / 50 Гц.

Рис. 5. Установка исследования газогидратов «Газогидрат-3М»

С помощью специальной программы MathCAD в автоматическом режиме производится запись с заданным интервалом 5 с основных параметров, а также ведется постоянная видеосъемка за процессом камерой, установленной на фланце ячейки.

В эксперименте требовалось держать температуру внутри ячейки Т бом = 3ºС. Для этого с помощью алгоритма в программу MathCAD записали условие, что при понижении или повышении заданной температуры соответственно холодильник и мешалка либо включались, либо выключались. Тем самым компьютер в автоматическом режиме регулирует установку при длительной работе без участия экспериментатора.

Для эксперимента была предоставлена газовая смесь с заданным компонентом концентрации: СН 4 (метан) – 81,5%; С 2 Н 6 (этан) – 10; С 3 Н 8 (пропан) – 7; i-С 4 Н 10 (изобутан) –1; С 4 Н 10 (н-бутан) – 0,5%.

Ячейка объемом 385 см3 заполнена наполовину объема 185 мл дистиллированной водой.

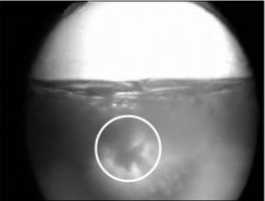

На рисунке 6 наблюдается начало кристаллизации газовой смеси с дистиллированной водой; с начала эксперимента прошло ∼ 460 мин. Выделена область образования газогидратной суспензии.

Параметры процесса: температура в ячейке – 3,0 ºС; абсолютное давление в ячейке – 14,66 атм.; температура в холодильнике – 2,96 ºС; качающий механизм – в работе.

Рис. 6. Начало кристаллизации

На рисунке 7 наблюдается продолжение кристаллизации газовой смеси с дистиллированной водой с начала эксперимента прошло ∼ 480 мин. Наблюдаются образования более крупных желеобразных кристаллогидратов (газогидратная суспензия). Образование кристаллогидрата происходит на границе «вода – газовая смесь». Поверхность ячейки становится мутноватой.

Рис. 7. Процесс гидратообразования: 480 мин эксперимента

На рисунке 8 наблюдается продолжение кристаллизации газовой смеси с дистиллированной водой; с начала эксперимента прошло ∼ 1020 мин. Вода стала прозрачно-чистой. На поверхности плавают кристаллогидраты, более плотные, чем ранее. Количество кристаллогидратов: один крупный кристалл d = 4 см и маленькие в количестве 4 штук d = 1,5 см.

Рис. 8. Процесс кристаллизации: 1020 мин эксперимента

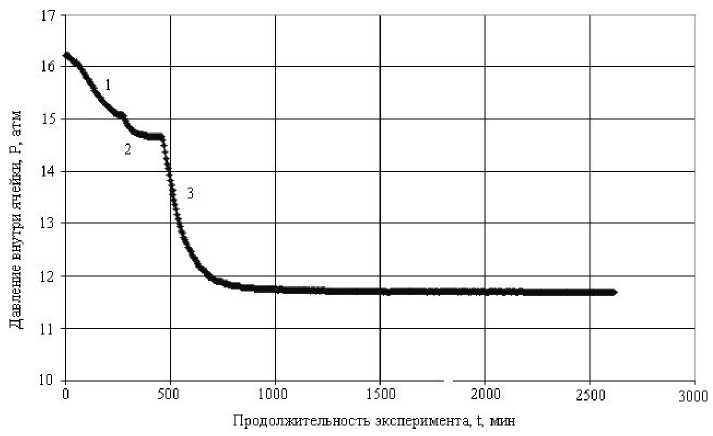

На рисунке 9 представлена динамика изменения давления в ячейке за весь период проведения эксперимента.

В интервале от начала до 280 мин эксперимента абсолютное давление в ячейке снижалось с 16,21 по 15,07 атм. за счет падения температуры внутри ячейки с комнатной температуры до температуры эксперимента (участок кривой 1 на рис. 9).

Для быстрого образования газогидратов недостаточно не только термобарического условия, так как на поверхности образуется пленка газового гидрата, которая мешает дальнейшему гидра-тообразованию вследствие уменьшения скорости диффузии газа к жидкости, но и перемешивания исследуемой среды.

В интервале от 280 до 460 мин эксперимента при включенном качающем механизме ячейки давление снижается до 14,66 атм., происходит растворение газовой смеси в воде после включения перемешивания (участок кривой 2 на рисунке 9).

На 460-й мин эксперимента наблюдается появления гелеобразного образования на поверхности воды. За 30 мин с момента кристаллизации весь объем ячейки представляет собой гелеобразную массу (подобие прокисшего молока).

Рис. 9. Динамика изменения давления в ячейке за период проведения эксперимента

Давление с момента кристаллизации резко падает с 14,66 до 11,8 атм. за 300 мин. В этом интервале наблюдается преобразование сжиженной гелеобразной массы в льдинки (кристаллогидраты) округлой формы d = 2-3 мм (участок кривой 3 на рисунке 9).

В интервале с 700 мин наблюдаются более мелкие кристаллики (d = 2-3 мм), которые присоединяются к более крупным округлой формы кристаллогидратам.

Экспериментальное исследование газовых гидратов позволяет изучить различные стадии гидратообразования в лабораторных и естественных условиях, а также упрочнения газогидратных слоев и создания геохимических барьеров. Это обусловлено тем, что озеро Байкал располагается в зоне возможных землетрясений. Последнее значительное землетрясение произошло в 1999 г. с интенсивностью в эпицентре 7-8 баллов. На стадии подготовки основного толчка, по мере возрастания упругих напряжений в породах происходит образование многочисленных трещин, сопровождающихся возникновением упругих колебаний. При этом происходит ускоренное выделение газов. Поэтому исследование процессов образования и разрушения газовых гидратов озера Байкал имеет большое значение для предотвращения осложнений при гидратопроявлениях и охраны окружающей среды.