Влияние гемодинамического фактора на уровень касательного напряжения стенки артерии в зоне каротидной бифуркации

Автор: Майстренко Д.Н., Станжевский А.А., Коссович Л.Ю., Иванов Д.В., Соловьев А.В., Генералов М.И., Мус В.Ф., Гудзь А.А., Красильникова Л.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3-2 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Наиболее частой причиной развития острых и хронических форм нарушения мозгового кровообращения является атеросклероз зоны бифуркации общей сонной артерии и устья внутренней сонной артерии. Именно процессы, происходящие в этой области, становятся причиной значительного количества инфарктов больших полушарий головного мозга. Цель исследования - улучшение результатов лечения пациентов с атеросклеротическим поражением каротидных сосудов за счёт повышения точности прогнозирования опасности эмбологенного разрыва бляшки сонной артерии. Материалы и методы. В исследование включены 12 пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий с максимальной степенью стеноза 60%. Всем больным выполнены ультразвуковое допплерографическое исследование и спиральная компьютерная томография-ангиография сонных артерий. Данные исследований использовались для расчетов величин касательного и эквивалентного напряжений, а также циклической деформации сосудистой стенки с помощью универсальной программной системы конечно-элементного анализа ANSYS. Результаты. При математическом анализе выявлены критические значения касательного напряжения, эквивалентного напряжения, и циклических деформаций, превышение которых, при систолическом артериальном давлении 160 мм рт.ст. и ниже, будут сопровождаться острым нарушением мозгового кровообращения. Такими значениями явились показатели касательного напряжения равные или выше 1.5 кПа, эквивалентного напряжения равного или превышающего 0,068032 мПА и циклической деформации равной или превышающей 0,00070864 усл.ед. Заключение. Выполненный пилотный проект предполагает создание удобного и достоверного способа прогнозирования опасности эмбологенного разрыва атеросклеротической бляшки сонной артерии, что позволит своевременно осуществить хирургическое или эндоваскулярное вмешательство с целью профилактики возникновения острого нарушения мозгового кровообращения.

Атеросклероз, сонные артерии, гемодинамика, сосудистая стенка

Короткий адрес: https://sciup.org/140260041

IDR: 140260041 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.22.28.008

Текст научной статьи Влияние гемодинамического фактора на уровень касательного напряжения стенки артерии в зоне каротидной бифуркации

Обоснование

Одна из крупных проблем современной сосудистой хирургии — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Так, по данным Росстата, в 2016 году, ОНМК послужило причиной смерти в более чем 274 000 случаев, из которых порядка 24 000 наблюдений пришлось на наиболее трудоспособную часть населения (40–55 лет).

Наиболее частой причиной развития острых и хронических форм нарушений мозгового кровообра- щения является атеросклеросклеротическое поражение прецеребральных и мозговых артерий, локализующиеся, как правило, в зоне бифуркации общей сонной артерии и в устье внутренней сонной артерии. Появление атероматозной бляшки само по себе незаметно и в большинстве случаев является доброкачественным процессом, однако, разрыв ее становится основным механизмом, ответственным за развитие инфаркта миокарда и инсульта.

Многие авторы пришли к выводу, что именно процессы, протекающие локально в зоне стенозирующей атеросклеротической бляшки, приводят к реализации наиболее частых механизмов развития ишемии головного мозга. Комплексный подход к оценке гемодинамических процессов в зоне каротидной бифуркации на фоне атеросклеротических изменений, на наш взгляд, позволит серьезно изменить подход к диагностическим программам и определению показаний к оперативным вмешательствам при стенозах сонных артерий.

Цель исследования : улучшение результатов лечения пациентов с атеросклеротическим поражением каротидных сосудов за счёт повышения точности прогнозирования эмбологенного разрыва нестабильной бляшки сонной артерии путём персонифицированного подхода, учитывающего как анатомические особенности конкретного больного, так и гемодинамические показатели.

Материалы и методы

С июня 2018 года по сентябрь 2019 года в клинике ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М.Гранова» МЗ РФ в пилотном исследовании участвовали 12 пациентов (8 мужчин и 4 женщины), средний возраст — 70,3±4,3 лет. Клинические особенности пациентов представлены в табл. 1.

Для оценки уровня и распространенности сосудистого поражения брахиоцефальных артерий всем больным осуществляли ультразвуковое исследование сонных артерий: процедура выполнялась по рутинной методике. Исследование проводилось одним и тем же специалистом экспертного уровня на аппарате Vivid 7 Dimension (GE, США). Определяли анатомический ход артерий с 2-х сторон, визуализировали просвет и рельеф стенок в В-режиме, с присоединением режима цветового допплеровского картирования или энергетического допплеровского картирования, а также оценивали характер и показатели кровотока с использованием линейных датчиков с частотой излучения 7,5–12 МГц. Для исследования брахиоцефального ствола и дистальных отделов внутренних сонных артерий применяли конвексный датчик с частотой 3,5 МГц. Определяли показатели линейной (ЛСК) и объемной (ОСК) скорости кровотока в общей (ОСА) и

Табл. 1. Клинические характеристики пациентов

|

Характеристика |

Показатель, n (%) |

|

Табакокурение, n (%) |

8 (67,1) |

|

Гипертоническая болезнь, n (%) |

12 (100,0) |

|

Гиперлипидемия, n (%) |

8 (67,1) |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

12 (100,0) |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

3 (25,0) |

|

Антитромботическая терапия, n (%) |

9 (75,0) |

|

Терапия статинами, n (%) |

7 (58,3) |

|

Гипотензивная терапия, n (%) |

11 (91,6) |

Примечание : ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения.

внутренней (ВСА) сонных артериях как на стороне поражения, так и контралатерально.

Исследование выполнялось дважды с предварительным фиксированием уровня артериального давления (АД): первый раз в покое, затем после физической нагрузки.

В тот же день пациентам выполнялась спиральная компьютерная томография (СКТ). Исследования проводились на компьютерном томографе Aquilion CX 64-среза с параметрами сканирования 120 кВ и 200 мА с последующими реконструкциями изображений по 0,5 мм. Контрастное усиление выполнялось с помощью внутривенного введения 100 мл неионного низкоосмолярного контрастного препарата «Омнипак-350» или «Ультравист-370» с использованием автоматического инъектора.

Математическое моделирование: Обработка данных СКТ проводилась с помощью универсальной программной системы конечно-элементного анализа ANSYS. Итогом расчетов было получение таких параметров, как касательное, простое и эквивалентное напряжение, а также циклическая деформация. Полученные данные представлялись в виде цветного графического отображения на 3D-модели зоны бифуркации сонной артерии.

Результаты

Первоначальные данные, полученные в процессе ультразвукового обследования сонных артерий, представлены в табл. 2.

У всех пациентов подтверждено наличие сужения просвета в зоне бифуркации общей сонной артерии и/или устья внутренней сонной артерии от 40 до 60%. Средние значения исходного уровня систолического АД и после физической нагрузки, соответственно, составили 130,7±6,38 и 159,6±7,91 мм рт. ст., что позволило в последующем, для математического моделирования задать расчетные уровни систолического АД в 130 и 160 мм рт. ст. Полученные при моделировании показатели физического воздействия на стенку брахиоцефальных артерий представлены в табл. 3.

Обращает внимание, что при математическом анализе были выявлены критические значения касательного напряжения (КН), эквивалентного напряжения (ЭН), и циклических деформаций (ЦД), превышение которых при систолическом АД 160 мм рт. ст. и ниже сопровождалось ОНМК в анамнезе. Такими значениями явились показатели КН равные или выше 1.5 кПа, ЭН равного или превышающего 0,068032 мПА и ЦД равной или превышающей 0,00070864 усл.ед.

В качестве иллюстрации наших исследований приведем клинический пример:

Наблюдение

Пациент М. 80 лет, обследован амбулаторно в поликлинике по месту жительства. Обратился к неврологу с жалобами на периодическое чувство онемения правой

Табл. 2. Показатели кровотока по брахиоцефальным артериям по данным ультразвукового обследования

|

Пациент, пол, возраст (лет) |

s* 2 E |

1 s ^ |

56 |

1 s |

1 s s |

56 < |

1 s < |

56 |

1 s |

56 |

s* 2 О |

||

|

Показатели |

|||||||||||||

|

Степень стеноза, % |

60 |

55 |

40 |

45 |

60 |

50 |

45 |

50 |

45 |

60 |

55 |

60 |

|

|

Исходный уровень систолического АД, мм рт.ст. |

135 |

147 |

133 |

131 |

129 |

124 |

135 |

124 |

128 |

125 |

128 |

130 |

|

|

ЛСК, см/с |

ОСА |

89 |

84 |

85 |

89 |

83 |

85 |

92 |

88 |

83 |

87 |

89 |

90 |

|

ВСА |

78 |

71 |

72 |

77 |

70 |

76 |

81 |

79 |

70 |

80 |

79 |

88 |

|

|

ОСК, мл/мин |

ОСА |

167 |

173 |

168 |

163 |

160 |

164 |

170 |

166 |

162 |

165 |

176 |

171 |

|

ВСА |

134 |

156 |

141 |

139 |

146 |

137 |

155 |

129 |

139 |

142 |

130 |

133 |

|

|

Нагрузочный уровень систолического АД, мм рт.ст. |

140 |

152 |

159 |

164 |

158 |

157 |

169 |

167 |

166 |

162 |

157 |

164 |

|

|

ЛСК, см/с |

ОСА |

97 |

93 |

98 |

102 |

100 |

108 |

99 |

93 |

104 |

99 |

102 |

104 |

|

ВСА |

81 |

80 |

84 |

85 |

91 |

89 |

84 |

83 |

99 |

86 |

93 |

98 |

|

|

ОСК, мл/мин |

ОСА |

158 |

168 |

157 |

164 |

167 |

168 |

171 |

156 |

169 |

166 |

171 |

165 |

|

ВСА |

134 |

153 |

139 |

150 |

149 |

151 |

160 |

138 |

157 |

152 |

167 |

152 |

|

Примечание : АД — артериальное давление; ОСА — общая сонная артерия; ВСА — внутренняя сонная артерия; ЛСК — линейная скорость кровотока; ОСК — объемная скорость кровотока.

Табл. 3. Показатели физического воздействия на стенку брахиоцефальных артерий по данным математического моделирования

|

Пациент, пол (м/ж), возраст (лет) |

КН, кПа |

ЭН, мПа |

ЦД, у.е. |

КН, кПа |

ЭН, мПа |

ЦД, у.е. |

||

|

М., м, 80 |

2 2 Ct < |

1,3 |

0,075004 |

0,00041857 |

2 2 Ct < |

1,4 |

0,078051 |

0,00090231 |

|

Л., м, 75 |

1,5 |

0,063402 |

0,00051310 |

1,6 |

0,079582 |

0,00063387 |

||

|

Р., ж, 68 |

1,4 |

0,081213 |

0,00047028 |

1,6 |

0,131670 |

0,00048407 |

||

|

К., м, 71 |

1,8 |

0,093032 |

0,00052106 |

2,0 |

0,150531 |

0,00062416 |

||

|

И., м, 66 |

1,4 |

0,068965 |

0,00051980 |

1,5 |

0,072693 |

0,00054985 |

||

|

А., ж, 74 |

1,5 |

0,069153 |

0,00058157 |

1,6 |

0,081007 |

0,00062313 |

||

|

А., м, 65 |

1,6 |

0,085473 |

0,00062099 |

1,7 |

0,105181 |

0,00066152 |

||

|

В., ж, 67 |

1,8 |

0,078022 |

0,00068572 |

2,0 |

0,079005 |

0,00069231 |

||

|

Г., м, 70 |

1,4 |

0,100740 |

0,00054537 |

1,5 |

0,151082 |

0,00062249 |

||

|

С., ж, 67 |

1,5 |

0,081214 |

0,00066355 |

1,7 |

0,130011 |

0,00068646 |

||

|

О., м, 69 |

1,3 |

0,088541 |

0,00047399 |

1,5 |

0,134730 |

0,00054604 |

||

|

Е, ж, 72 |

1,2 |

0,079622 |

0,00048881 |

1,3 |

0,116673 |

0,00057285 |

Примечание : АД — артериальное давление; КН — касательное напряжение стенки (норма — 1,5 кПа); ЭН — эквивалентное напряжение (норма — 0,08 мПа); ЦД — циклические деформации (норма — 0,0007 у.е.).

щеки, кратковременное ощущение слабости в левой руке. Описанные жалобы беспокоят около 4 месяцев.

При поступлении 04.11.2019 г. в неврологическое отделение больницы состояние удовлетворительное. Острой неврологической патологии не выявил. С основным диагнозом: дегенеративно-дистрофическое заболевание шейно-грудного отдела позвоночника, сопутствующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца (ИБС), атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ГБ) II ст, риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО) IV, пациент был направлен на дополнительные обследования.

08.11.2019 г. выполнена УЗДГ прецеребральных артерий: комплекс интима-медиа утолщен в дистальных от- делах обеих общих сонных артерий до 1,2–1,3 мм, неоднородный, повышенной эхогенности, дифференцировка на слои нарушена. Стеноз в области бифуркации правой общей сонной артерии с переходом на устье ВСА до 50–55% (с увеличением ЛСК до 170 см/с) за счет эксцентричной, гипоэхогенной атеросклеротической бляшки с неровной покрышкой. Стеноз в области бифуркации левой ОСА с формированием стеноза устья левой внутренней сонной артерии 30–35% (без значимого ускорения кровотока) за счет концентрической гетерогенной, преимущественно гипоэхогенной, с включениями кальция атеросклеротической бляшки с ровной покрышкой. Непатологическая извитость обеих ОСА. Скоростные показатели в среднем отделе ОСА до 90 см/с.

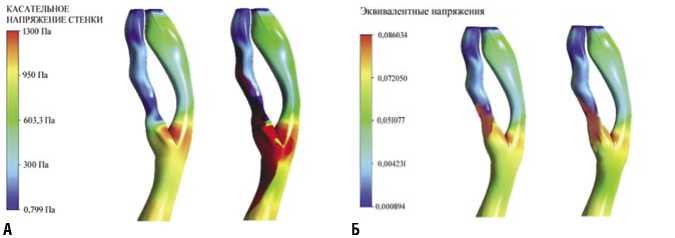

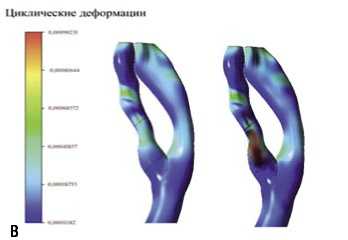

Рис. 1. Пациент М., 80 лет. Стеноз правой ВСА. Контрольные параметры, рассчитываемые при различных значениях артериального давления. А — в цветовом изображении отражены значения КН правых общей, внутренней и наружной сонных артерий пациента, при значении системного артериального давления в покое 130 мм рт. ст. слева — 1,3 Па (ниже нормы) и при 160 мм рт. ст. при стимуляции справа — 1,4 Па (ниже нормы). Б — в цветовом изображении отражены значения ЭН правых общей, внутренней и наружной сонных артерий пациента, при значении систолического артериального давления в покое 130 мм рт. ст. слева — 0,075044 (норма) Па и при 160 мм рт. ст. при стимуляции справа — 0,078051 мПА (норма). В — в цветовом изображении отражены значения ЦД правых общей, внутренней и наружной сонных артерий пациента, при значении систолического артериального давления в покое 130 мм рт. ст. слева — 0,00041857 усл.ед. (норма) и при 160 мм рт. ст. при стимуляции справа — 0,00090231 усл. ед. (выше нормы).

12.11.2019 г. выполнена КТ головного мозга: КТ–дан-ных за острое ишемическое повреждение головного мозга не получено. КТ-признаки лейкоареоза. Атеросклероз мозговых артерий.

12.11.2019 г. — мультиспиральная КТ-ангиография сосудов шеи: в артериальную фазу установлено типичное отхождение артерий шеи от дуги аорты. ОСА: левая ОСА до 7,1 мм, правая ОСА до 6,9 мм, контрастированы равномерно. В области устья правой ВСА располагается полуциркулярная атеросклеротическая бляшка с сохраненным просветом около 2,6 мм с признаками стеноза до 55% (по ECST).

Для решения вопроса о необходимости устранения стеноза правой ВСА (с учетом клинической картины) выполнено моделирование бифуркации правой ОСА при различных значениях систолического артериального давления — 130 мм рт. ст. в состоянии покоя и при 160 мм рт. ст. после стимуляции. На основании модели были определены основные гидродинамические эффекты в зоне пораженной атеросклерозом бифуркации общей сонной артерии.

По цветовой шкале определяли значения КН, ЭН и ЦД (Рис. 1 А–В). Поскольку полученные значения КН и ЦД не являлись нормой при показателях системного артериального давления 160 мм рт. ст., с учетом клинической картины и данных исследований, жалобы пациента расценены как проявления транзиторной церебральной ишемии и пациенту определены показания к оперативному вмешательству для устранения стеноза правой ВСА.

Обсуждение

В настоящее время одной из самых значительных причин, приводящих к инвалидизации и смертности населения во многих странах, является ишемический инсульт (инфаркт головного мозга). Инфаркты головного мозга составляют 65–75%, преходящие нарушения мозгового кровообращения — 10–15% от общего числа инсультов. В популяции лиц старше 50–55 лет частота мозговых инсультов увеличивается в 1,8–2 раза в каждом последующем десятилетии жизни. По данным литературы у 10% населения в возрасте 65 лет, как правило, уже имеется поражение хотя бы одной сонной артерии со степенью стеноза более 50%. Социально-экономические последствия острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) крайне высоки. В частности, летальный исход в остром периоде инсульта наступает у 34,6%, а в течение первого года по окончании острого периода — у 13,4%. Тяжелая инвалидность с необходимостью постоянного ухода за больным наблюдается у 20% людей, перенесших инсульт. При этом, ограниченно трудоспособны 56% пациентов и только 8% из них возвращаются к своей прежней трудовой деятельности. Инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место среди всех причин первичной инвалидности, составляя 3,2 на 10 000 населения. Инвалидизация после инсульта в среднем по нашей стране составляет 56–81%, а ежегодная смертность — 175 на 100 000 населения [1; 6]. Наши данные полностью соответствуют приведенной выше информации.

Основными хирургическими методами лечения атеросклеротического поражения сонных артерий являются эндоваскулярное стентирование или открытая эндартерэктомия с последующей пластикой внутренней сонной артерии (ВСА) [2; 13; 15; 16].

В настоящее время продолжается дискуссия по поводу тактики лечения пациентов с асимптомными стенозами сонных артерий и поиск возможности оценить вероятность реализации различных механизмов развития острой ишемии головного мозга, наиболее частыми из которых являются атеротромботический и гемодинамический. Большинство исследователей считают степень сужения артерии и морфологические характеристики атеросклеротической бляшки основными предрасполагающими факторами риска развития ишемического ин-

сульта, а изменения системного артериального давления и гемодинамические эффекты в зоне стенозированной бифуркации общей сонной артерии — основными факторами, реализующими риск. Чем больше степень стеноза ВСА, тем выше риск острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Так, согласно результатам ECST (European Carotid Surgery Trial), при асимптомном стенозе ВСА с сужением просвета на 70–79% риск развития инсульта составляет 5,7% в год, а при сужении просвета сонной артерии до 80–89% и 90–99% этот риск возрастает до 9,8 и 14,4%, соответственно.

Показания к оперативному лечению в настоящее время базируются прежде всего на степени стеноза ВСА [3; 13], и лишь во вторую очередь на качественной оценке стабильности атеросклеротической бляшки (неоднородность плотности, выраженность локального неоангиогенеза, уровень марганца в структуре бляшки и т.д.) [11; 12; 14; 17].

В общей структуре всех верифицированных подтипов ишемического инсульта атеротромботический механизм имел место в 34% случаев, а гемодинамический — в 15% случаев. Возможность максимально точной оценки опасности реализации того или иного патогенетического механизма развития ишемии головного мозга принципиально важна для создания эффективной программы вторичной и, что еще более важно, первичной хирургической профилактики ишемического инсульта. Для гемодинамического механизма ОНМК необходимо наличие гемодинамически значимого стеноза зоны бифуркации общей сонной артерии и/или внутренней сонной артерии. В основе атеротромботического генеза ишемического инсульта лежат локальные деструктивные и воспалительные изменения атеросклеротической бляшки. Дестабилизация бляшки приводит к ее разрыву и может инициировать местное тромбообразование, вплоть до тромботической окклюзии артерии; к кровоизлиянию в бляшку и острому увеличению ее объема; эмболизации элементами бляшки краниального русла с развитием острой сосудисто-мозговой недостаточности [7; 8].

Комплексный подход к оценке причин возникновения процессов в зоне каротидной бифуркации с учетом особенностей локальной гемодинамики, на наш взгляд, позволит серьезно изменить подход к диагностическим программам и определению показаний к оперативным вмешательствам при стенозах сонных артерий.

Концепция расчета напряжения сосудистой стенки была разработана и использована у пациентов с аневризмами аорты для прогнозирования риска их разрыва и определения зон наибольшей опасности [4; 5; 7–10].

Разработка метода заняла длительное время и в рутинную практику так и не вошла ввиду сложностей сопряжения файлов компьютерной томографии (КТ) и ангиографии с программами математического моделирования.

Выводы: выполненный пилотный проект позволяет предполагать возможность создания удобного и достоверного способа прогнозирования эмбологенного разрыва атеросклеротической бляшки сонной артерии, что будет способствовать своевременному осуществлению хирургического или эндоваскулярного вмешательства с целью профилактики возникновения ОНМК.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Влияние гемодинамического фактора на уровень касательного напряжения стенки артерии в зоне каротидной бифуркации

- Пирадов М.А., Максимова М.Ю., Танашян М.М. Инсульт: пошаговая инструкция. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с.

- Piradov MA, Maksimova MYu, Tanashyan MM. Insul't: poshagovaya instruktsiya. Moscow: GEOTAR-Media; 2019. 272 p. (In Russ).

- Алекян Б.Г., Петросян К.В., Махалдиани Б.З. Хирургическое и эндоваскулярное лечение атеросклеротического поражения внутренней сонной артерии // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. - 2017. - Т. 59. - №3. - С. 171-180.

- Alekyan BG, Petrosyan KV, Makhaldiani BZ. Surgical and endovascular treatment atherosclerotic lesions of internal carotid artery. Grudnaya i serdechno-sosudistaya khirurgiya. 2017;59(3):171-80. (In Russ). DOI: 10.24022/0236-2791-59-3-171-180

- Рекомендации ЕОК/ЕОСХ по диагностике и лечению заболеваний периферических артерий 2017 // Российский кардиологический журнал. - 2018. - №8. - С. 164-221.

- 2017 ESC guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases, in collaboration with the european society for vascular surgery (ESVS). Russian Journal of Cardiology. 2018;(8):164-221. (In Russ). DOI: 10.15829/1560-4071-2018-8-164-221

- Baltgaile G. New Trends in Neurosonology and Cerebral Hemodynamics - an Update. Perspectives in Medicine. 2012;1:146-151.

- Rutten, MC. Arterial wall mechanics and atherosclerosis. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven; 1995.