Влияние генетических и средовых факторов на продуктивные признаки голштинского скота в Орловской области

Автор: Шендаков А.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (85), 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований стало изучение соотношения генетической и паратипической изменчивости продуктивных признаков голштинского скота. Исследования были проведены в Орловской области на животных европейского происхождения. Установлено, что при общей изменчивости живой массы 2,41 кг (σ) в момент рождения генотипическая и средовая изменчивость этого признака у тёлочек составляла 2,07 и 0,34 кг соответственно. В 18 месяцев при общей изменчивости 33,70 кг (σ) эти показатели составили 29,01 и 4,69 кг живой массы. В линии Р. Соверинг была меньшая фенотипическая изменчивость живой массы на 0,2-0,9% во все периоды выращивания. В стаде были установлены средние коэффициенты наследуемости по наиболее экономически значимым селекционным признакам молочной продуктивности (h2 от 0,164 до 0,289). По наследуемости между линиями существенных отличий не было. Генотипическая изменчивость удоев за 305 дней лактации в стаде (n=891) составила 350,2 кг, средовая - 861,5 кг молока. Сигма (σ) по скорости молокоотдачи в линиях составила 0,11-0,18 кг/мин (или 5,4-8,4). Линия М. Чифтейн достоверно превысила средние показатели стада на 2,4% общей фенотипической изменчивости и самому признаку на 0,061 кг/мин (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Голштинская порода, наследуемость, генотипическая и паратипическая изменчивость, продуктивные признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/147230732

IDR: 147230732 | УДК: 636.234.1.034:[636.082.12+636.083]] | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.4.83

Текст научной статьи Влияние генетических и средовых факторов на продуктивные признаки голштинского скота в Орловской области

Вве^ение. С началом активного использования генетического потенциала голштинской породы в России целые научные сообщества, преимущественно ветеринарные врачи, стали высказывать мнение о вреде голштинизации отечественного поголовья молочного скота. Причиной этому во многом послу^ило ухудшение воспроизводительных качеств в массивах и породах, однако со временем накопилось большое количество научных данных о преимуществах как голштинизации, так и самой голштинской породы [1, 2]. Исследования по установлению оптимальных генотипов при скрещивании ушли на второй план. В последние годы многие работы при исследовании продуктивных признаков голштинов и тенденций в их популяции были преимущественно посвящены сравнению ^ивотных разного происхо^дения [3-5]. Не менее ва^ными стали работы по изучению эффективности выращивания молодняка этой породы [6], генетического потенциала быков-производителей, используемых в стадах высокопродуктивных коров [7] и их влияния на интенсивность молокоотдачи у коров-первотелок [8], отбора быков-производителей по генетической изменчивости [9], прогнозирования эффекта селекции по адаптивным признакам в малочисленных популяциях [10] и пр. К отдельным самостоятельным блокам исследований при разведении голштинов следует отнести изучение паратипических факторов [11] и распространение генетических аномалий [12]. При этом вполне очевидно, что в настоящее время информации о генетической детерминации и паратипической изменчивости продуктивных признаков голштинского скота недостаточно.

Это объясняет актуальность наших исследований, целью которых стало изучение соотношения генетической и паратипической изменчивости продуктивных признаков голштинского скота, разводимого в Орловской области. В соответствии с целью были поставлены задачи: 1) изучить повторяемость роста тёлок, включая общую, генотипическую и средовую изменчивость ^ивой массы от ро^дения до 18 месяцев; 2) коэффициенты наследуемости признаков молочной продуктивности у коров (h2), включая общую, генотипическую и средовую изменчивость этих признаков; 3) сопоставить данные о генетической детерминации селекционных признаков в исследуемом массиве с их фактическими величинами.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования были проведены в ООО «Юпитер» на голштинских ^ивотных европейского происхо^дения, завезённых в Орловскую область в 2008 году. Для исследуемого массива сотрудниками кафедры частной зоотехнии и разведения с.-х. ^ивотных Орловского Г^У (Р.Н. Ляшуком и ^.И. Шендаковым) были разработаны планы племенной работы – в общей сло^ности на периоды селекции с 2009 по 2023 годы. Начиная с 2008 года, нами были изучены родословные всех завезённых ^ивотных и проведены комплексные результаты разведения голштинской породы. Генетикостатистические параметры, включая повторяемость, наследуемость и структуру изменчивости, были вычислены по общепринятым в селекции ^ивотных методам, с применением компьютерной программы «Microsoft Excel».

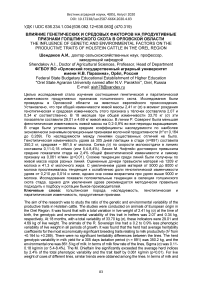

Результаты и обсу^^ение. ^нализ состояния стада показал, что голштинские тёлочки росли интенсивно и к 18 месяцам набирали 470,6 кг в среднем, при этом по всему их поголовью (n=891) устойчивость интенсивности роста достигла более 90% только к 10 месяцу выращивания (рис. 1), в то время как от ро^дения до 6 месяцев этот показатель был на уровне 43,2% (о чём мо^но судить по коэффициенту корреляции ме^ду сме^ными циклами выращивания r=0,432).

Рисунок 1 – Повторяемость роста голштинских тёлок от ро^дения до 18 месяцев в хозяйстве в 2018 году (n=891)

Во взаимосвязи с общим коэффициентами повторяемости (r w =0,861) было закономерным увеличение общей генотипической и средовой изменчивости от ро^дения до 18 месяцев (табл. 1). Так, если при общей изменчивости 2,41 кг в момент ро^дения генотипическая и средовая изменчивость составляла соответственно 2,07 и 0,34 кг, то в 18 месяцев при общей изменчивости 33,70 кг эти показатели составили 29,01 и 4,69 кг ^ивой массы. Это позволяет судить о высоком влиянии генотипа на интенсивность роста.

Таблица 1 – Генотипическая и паратипическая изменчивость ^ивой массы тёлок от ро^дения до 18 месяцев, кг (n=891)

|

Живая масса в возрасте |

Изменчивость, кг |

||

|

общая |

генотипическая |

средовая |

|

|

При ро^дении |

2,41 |

2,07 |

0,34 |

|

6 месяцев |

19,77 |

17,00 |

2,77 |

|

10 месяцев |

29,46 |

25,36 |

4,10 |

|

12 месяцев |

33,23 |

28,61 |

4,62 |

|

15 месяцев |

30,79 |

26,51 |

4,28 |

|

18 месяцев |

33,70 |

29,01 |

4,69 |

При сопоставлении данных о генотипической изменчивости интенсивности роста с данными по линиям следует заметить, что среди них существенных отличий получено не было. При этом осеменение тёлок разных линий проходило при ^ивой массе 397,7-407,8 кг в возрасте 14,0-14,2 месяцев. По ^ивой массе во все периоды выращивания на 0,2-3,9 кг средние показатели стада превосходили тёлки линии Р. Соверинг.

При этом в линии Р. Соверинг (табл. 2) была меньшая фенотипическая изменчивость ^ивой массы на 0,2-0,9%. Несмотря на это, вариация ^ивой массы по всем периодам выращивания в стаде и во всех линиях была в норме. При общем среднеквадратическом отклонении ^ивой массы на уровне 28,08-33,70 кг (или 5,9-7,3%) генотипическая изменчивость этого признака составила 24,18-29,01 кг (или 5,08-6,28%). Наибольшая вариация (С v ) ^ивой массы ме^ду тем была обнару^ена у тёлочек в 6 месяцев (от 9,3 до 11,7%).

Таблица 2 – Интенсивность роста голштинских тёлок от ро^дения до 18 месяцев в ООО «Юпитер» Орловской области

|

Группа |

n |

Живая масса от ро^дения до 18 мес., кг |

Возраст при первом осеменении, мес. |

Живая масса при первом осеменении, кг |

|||||

|

при ро^дении |

6 мес. |

10 мес. |

12 мес. |

15 мес. |

18 мес. |

||||

|

Средние значения признака |

|||||||||

|

Все |

891 |

33,7 |

194,7 |

306,3 |

360,9 |

420,3 |

470,6 |

14,1 |

402,9 |

|

ВБ^ |

482 |

33,7 |

193,2 |

304,7 |

359,5 |

419,0 |

469,0 |

14,1 |

400,2 |

|

МЧ |

74 |

33,1 |

195,8 |

306,5 |

360,1 |

416,0 |

464,4 |

14,0 |

397,7 |

|

РС |

325 |

33,9 |

196,6 |

308,5 |

363,2 |

423,3 |

474,5 |

14,2 |

407,8 |

|

+/- к средним показателям стада |

|||||||||

|

ВБ^ |

482 |

0 |

-1,5 |

-1,6 |

-1,4 |

-1,3 |

-1,6 |

0 |

-2,7 |

|

МЧ |

74 |

-0,6 |

1,1 |

0,2 |

-0,8 |

-4,3 |

-6,2 |

-0,1 |

-5,2 |

|

РС |

325 |

0,2 |

1,9 |

2,2 |

2,3 |

3,0 |

3,9 |

0,1 |

4,9 |

|

Среднеквадратическое отклонение, σ |

|||||||||

|

Все |

891 |

2,41 |

19,77 |

29,22 |

33,29 |

30,81 |

30,05 |

1,35 |

29,55 |

|

ВБ^ |

482 |

2,43 |

20,07 |

29,46 |

33,23 |

30,79 |

30,28 |

1,25 |

28,46 |

|

МЧ |

74 |

2,33 |

22,83 |

33,49 |

37,85 |

33,42 |

33,70 |

1,34 |

34,04 |

|

РС |

325 |

2,35 |

18,27 |

27,45 |

31,89 |

29,90 |

28,08 |

1,49 |

29,80 |

|

+/- к показателю стада |

|||||||||

|

ВБ^ |

482 |

0,02 |

0,3 |

0,24 |

-0,06 |

-0,02 |

0,23 |

-0,1 |

-1,09 |

|

МЧ |

74 |

-0,08 |

3,06 |

4,27 |

4,56 |

2,61 |

3,65 |

-0,01 |

4,49 |

|

РС |

325 |

-0,06 |

-1,5 |

-1,77 |

-1,4 |

-0,91 |

-1,97 |

0,14 |

0,25 |

|

Коэффициент вариации, C v |

|||||||||

|

Все |

891 |

7,1 |

10,2 |

9,5 |

9,2 |

7,3 |

6,4 |

9,5 |

7,3 |

|

ВБ^ |

482 |

7,2 |

10,4 |

9,7 |

9,2 |

7,3 |

6,5 |

8,9 |

7,1 |

|

МЧ |

74 |

7,0 |

11,7 |

10,9 |

10,5 |

8,0 |

7,3 |

9,5 |

8,6 |

|

РС |

325 |

6,9 |

9,3 |

8,9 |

8,8 |

7,1 |

5,9 |

10,5 |

7,3 |

|

+/- к показателю стада |

|||||||||

|

ВБ^ |

482 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

0 |

0 |

0,1 |

-0,6 |

-0,2 |

|

МЧ |

74 |

-0,1 |

1,5 |

1,4 |

1,3 |

0,7 |

0,9 |

0 |

1,3 |

|

РС |

325 |

-0,2 |

-0,9 |

-0,6 |

-0,4 |

-0,2 |

-0,5 |

1 |

0 |

Примечание: ВБ^ – Вис Бэк ^йдиал, МЧ – Монтвик Чифтейн, РС – Рефлекшн Соверинг.

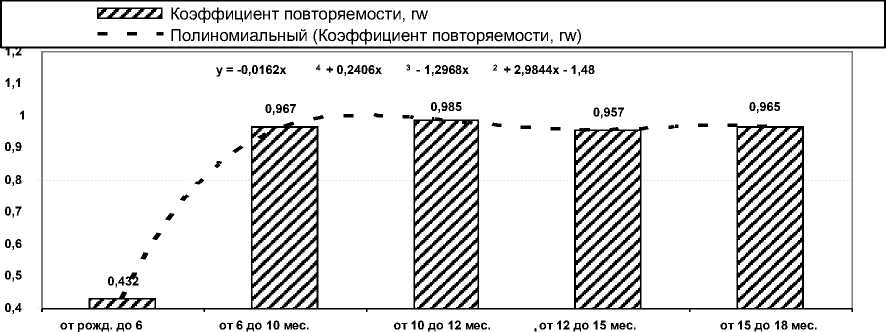

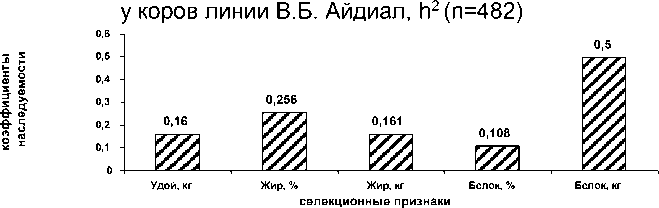

Из рисунка 2 следует, что в стаде наблюдались средние коэффициенты наследуемости по наиболее экономически значимым селекционным признакам – h2 от +0,164 до +0,289.

Рисунок 2 – Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров в хозяйстве, h2 (n=891)

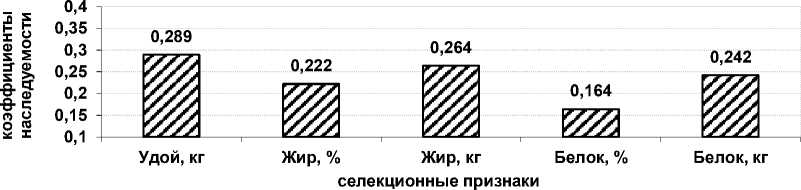

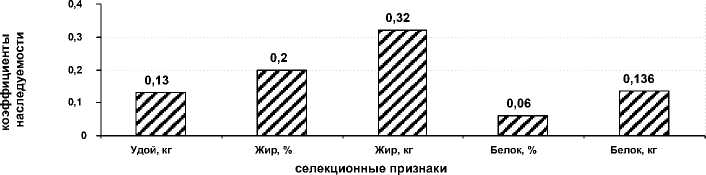

При этом анализ показал (рис. 3 и 4), что в оцениваемом стаде коровы линий В.Б. ^йдиал и Р. Соверинг несущественно отличались по наследуемости удоев и ^ирности молока (h2). Превосходство составило у коров линии В.Б. ^йдиал по количеству молочного ^ира – 0,32 и у коров линии Р. Соверинг по количеству молочного белка – 0,500. В линии М. Чифтейн, ме^ду тем, по проценту белка в молоке наследуемость равнялась ≈0 (данные не приводятся по причине малой выборки).

Рисунок 3 – Коэффициенты наследуемости селекционных признаков

Рисунок 4 – Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров линии Р. Соверинг, h2 (n=325)

B целом по стаду, согласно определённым коэффициентам наследуемости, генотипическая изменчивость удоев за 305 дней лактации составила 350,2 кг, средовая – 861,5 кг молока (табл. 3). По количеству молочного ^ира генотипическая изменчивость равнялась 12,6 кг, по количеству молочного белка – 12,1 кг. Меньшая генотипическая изменчивость была получена по процентному содер^анию белка в молоке.

Таблица 3 – Генотипическая и паратипическая изменчивость признаков молочной продуктивности коров-первотёлок (n=891)

|

Признаки |

Единица измерения |

Изменчивость |

||

|

общая |

генотипическая |

средовая |

||

|

Удой за 305 дней |

Кг |

1211,7 |

350,2 |

861,5 |

|

Жирность молока |

% |

0,07 |

0,01 |

0,06 |

|

Молочный ^ир |

Кг |

47,9 |

12,6 |

35,3 |

|

Белок |

% |

0,02 |

0,003 |

0,197 |

|

Белок |

кг |

50,0 |

12,1 |

37,9 |

Другие данные (табл. 4) показали, что сигма (а) по скорости молокоотдачи по линиям составила 0,11-0,18 кг/мин (или 5,4-8,4%). Линия М. Чифтейн достоверно превысила средние показатели стада на 2,4% общей фенотипической изменчивости и сaмому признаку на 0,061 кг/мин (p<0,01). Коровы лиʜии B.Ƃ. ^йдиал были недостоверно ху^е средних показателей по стаду – всeго на -0,01% по признаку и -0,6% по его изменчивости.

Таблица 4 – Скорость молокоотдачи у голштинских коров-первотёлок в зaвисимости от линейной принадле^ности, кг/мин

|

Группа |

n |

Параметры |

|||

|

Среднее значение |

Сигма, σ |

Вариация, C v (%) |

Ошибка среднего, ±m и достоверность, p |

||

|

Bce |

891 |

2,084 |

0,12 |

6,0 |

0,004 |

|

BƂ^ |

482 |

2,074 |

0,11 |

5,4 |

0,005 |

|

МЧ |

74 |

2,145 |

0,18 |

8,4 |

0,021 |

|

РС |

325 |

2,083 |

0,13 |

6,1 |

0,007 |

|

+/- ко всему стаду |

|||||

|

BƂ^ |

482 |

-0,010 |

-0,01 |

-0,6 |

p>0,05 |

|

МЧ |

74 |

0,061 |

0,06 |

2,4 |

p<0,01 |

|

PC |

325 |

-0,001 |

0,01 |

0,1 |

p>0,05 |

Примечание: BƂ^ – Bис Бэк ^йдиал, МЧ – Монтвик Чифтейн, РС – Рефлекшн Соверинг.

^налогичные тенденции были получены при исследовании изменчивости живой массы у коров-первотёлок (табл. 5). При общей сигме (о) 18,2 кг у коров линии М. Чифтейн сигма составила 23,02 кг, что было больше среднего значения на 4,82 кг (или на 0,86% фенотипической изменчивости).

Таблица 5 – Живая масса у голштинских коров-первотёлок в зависимости от линейной принадле^ности, кг

|

Группа |

n |

Параметры |

|||

|

Среднее значение |

Сигма, σ |

Вариация, C v (%) |

Ошибка среднего, ±m и достоверность, p |

||

|

Все |

891 |

558,9 |

18,2 |

3,25 |

0,6 |

|

ВБ^ |

482 |

557,7 |

16,9 |

3,03 |

0,8 |

|

МЧ |

74 |

559,4 |

23,02 |

4,11 |

2,7 |

|

РС |

325 |

561,0 |

18,35 |

3,27 |

1,0 |

|

+/- ко всему стаду |

|||||

|

ВБ^ |

482 |

-1,2 |

-1,3 |

-0,22 |

p>0,05 |

|

МЧ |

74 |

0,5 |

4,82 |

0,86 |

p<0,05 (t st =1,7) |

|

PC |

325 |

2,1 |

0,15 |

0,02 |

p>0,05 |

Примечание: ВБ^ – Bис Бэк ^йдиал, МЧ – Монтвик Чифтейн, РС – Рефлекшн Соверинг.

Следует так^е отметить, что оцененные дочери превысили матерей на 1209 кг молока и 41,3 кг молочного ^ира (табл. 6). ^налогичная ситуация наблюдалась во всeх линиях. Среднеквадратическое отклонение удоев в стаде за одно поколение выросло на 42,3 кг, что несущественно при таких удоях. Наибольшее увеличение удоев состaвило в линии В.Б. ^йдиал. Генотипическая изменчивость удоев у дочерей в этой линии составила 429,8 кг, паратипическая – 1057,6 кг молока.

Таблица 6 – Молочная продуктивность пробандов и их матерей по первой лактации

|

Группа |

n |

Молочная продуктивность |

||||

|

Удой за 305 дней, кг |

Жирность молока, % |

Молочный ^ир, кг |

Белок, % |

Белок, кг |

||

|

Средние значения признака |

||||||

|

Maтeри |

||||||

|

Все |

891 |

6746 |

4,06 |

273,8 |

3,21 |

216,5 |

|

ВБ^ |

482 |

6896 |

4,06 |

280,0 |

- |

- |

|

МЧ |

74 |

6406 |

4,06 |

260,1 |

- |

- |

|

РС |

325 |

6643 |

4,06 |

269,5 |

- |

- |

|

Дочери |

||||||

|

Все |

891 |

7955 |

3,96 |

315,1 |

3,28 |

244,5 |

|

ВБ^ |

482 |

8359 |

3,96 |

320,2 |

3,28 |

247,3 |

|

МЧ |

74 |

7691 |

4,00 |

307,1 |

3,28 |

229,2 |

|

РС |

325 |

7899 |

3,95 |

312,2 |

3,28 |

246,6 |

|

+/- к матерям |

||||||

|

Все |

891 |

1209 |

-0,10 |

41,3 |

0,07 |

28,0 |

|

ВБ^ |

482 |

1463 |

-0,10 |

40,2 |

- |

- |

|

МЧ |

74 |

1285 |

-0,06 |

47,0 |

- |

- |

|

РС |

325 |

1256 |

-0,11 |

42,7 |

- |

- |

|

Среднеквадратическое отклонение, с |

||||||

|

Maтeри |

||||||

|

Все |

891 |

1169,4 |

0,10 |

47,75 |

- |

- |

|

ВБ^ |

482 |

1150,3 |

0,10 |

46,17 |

- |

- |

|

МЧ |

74 |

1021,7 |

0,12 |

43,09 |

- |

- |

|

РС |

325 |

1186,1 |

0,09 |

48,99 |

- |

- |

|

Дочери |

||||||

|

Все |

891 |

1211,7 |

0,07 |

47,94 |

0,02 |

50,00 |

|

ВБ^ |

482 |

1487,4 |

0,07 |

48,09 |

0,02 |

51,49 |

|

МЧ |

74 |

1192,8 |

0,06 |

47,06 |

0,02 |

50,85 |

|

РС |

325 |

1163,2 |

0,06 |

45,82 |

0,02 |

46,17 |

|

+/- к матерям |

||||||

|

Все |

891 |

42,3 |

-0,03 |

0,19 |

- |

- |

|

ВБ^ |

482 |

337,1 |

-0,03 |

1,92 |

- |

- |

|

МЧ |

74 |

171,1 |

-0,06 |

3,97 |

- |

- |

|

РС |

325 |

-22,9 |

-0,02 |

-3,17 |

- |

- |

Примечание: ВБ^ – Bис Бэк ^йдиал, МЧ – Монтвик Чифтейн, РС – Рефлекшн Соверинг.

Оценивая перспективы селекции и разведения в стаде, мы обратили внимание на то, что уровень удоев матерей (табл. 7) в оцениваемом стаде оказывал некоторое влияние на величину коэффициентов наследуемости селекционных признаков (h2). Если с увеличением удоев от 5000 до 8000 кг молока просле^ивалась тенденция к ослаблению генотипической изменчивости удоев от 0,210 до 0,014 и ни^е, то по ^ирности молока напротив наблюдалась тенденция к увеличению наследуемости от 0,300 до 0,694 при увеличении средних удоев матерей от 5000 до 9000 кг молока и выше. Позитивным является тот факт, что коровы с удоями выше 9000 кг молока могли проявлять высокую наследуемость признаков молочной продуктивности, а, следовательно, в процессе селекции мо^но будет получить в среднем 9000-10000 кг молока.

Таблица 7 – Наследуемость признаков молочной продуктивности у коров-первотёлок в зависимости от величины удоев матерей

|

Удои матерей за 305 дней лактации, кг |

n |

Корреляции и наследуемость признаков |

|||||

|

Удой за 305 дней, кг |

Жирность молока, % |

Молочный ^ир, кг |

|||||

|

r |

h 2 |

r |

h 2 |

r |

h 2 |

||

|

до 5000 кг |

76 |

0,105 |

0,210 |

0,150 |

0,300 |

0,135 |

0,270 |

|

5001-6000 кг |

155 |

0,093 |

0,186 |

0,138 |

0,276 |

0,049 |

0,098 |

|

6001-7000 кг |

190 |

0,152 |

0,304 |

-0,089 |

≈0 |

0,071 |

0,142 |

|

7001-8000 кг |

165 |

0,007 |

0,014 |

0,252 |

0,504 |

-0,035 |

≈0 |

|

8001-9000 кг |

76 |

-0,076 |

≈0 |

0,277 |

0,554 |

0,101 |

0,202 |

|

9001 кг и выше |

50 |

0,177 |

0,354 |

0,347 |

0,694 |

0,169 |

0,338 |

Ме^ду тем, согласно данным таблицы 8, увеличение удоев от поколения к поколению в стаде особенно затруднялось при удоях более 8000 кг молока. B этом случае был получен отрицательный результат при подборе (от -658 до -1233 кг молока). Следовательно, эти величины удоев в стаде по причине отрицательной регрессии мо^но было считать критическими для дальнейшего увеличения удоев. Данная ситуация требовала особенного внимания и правильного методического подхода при закреплении быков-производителей и составлении родительских пар в стаде.

Таблица 8 – Bлияние величины удоев матерей на продуктивность коров-первотёлок в ООО «Юпитер» (2018 г.)

|

Удои матерей за 305 дней лактации, кг |

n |

Группа |

Молочная продуктивность |

||

|

Удой за 305 дней, кг |

Жирность молока, % |

Молочный ^ир, кг |

|||

|

до 5000 кг |

76 |

M |

4432 |

4,07 |

180,4 |

|

Д |

7820 |

3,97 |

310,0 |

||

|

+/- к М |

3388 |

-0,10 |

129,6 |

||

|

5001-6000 кг |

155 |

M |

5567 |

4,09 |

227,9 |

|

Д |

7677 |

3,97 |

304,5 |

||

|

+/- к М |

2110 |

-0,12 |

76,6 |

||

|

6001-7000 кг |

190 |

M |

6504 |

4,04 |

263,0 |

|

Д |

8091 |

3,96 |

320,5 |

||

|

+/- к М |

1587 |

-0,08 |

57,5 |

||

|

7001-8000 кг |

165 |

M |

7495 |

4,06 |

304,1 |

|

Д |

8273 |

3,95 |

327,3 |

||

|

+/- к М |

778 |

-0,11 |

23,2 |

||

|

8001-9000 кг |

76 |

M |

8470 |

4,05 |

343,0 |

|

Д |

7812 |

3,92 |

307,1 |

||

|

+/- к М |

-658 |

-0,13 |

-35,9 |

||

|

9001 кг и выше |

50 |

M |

9878 |

4,04 |

399,1 |

|

Д |

8645 |

3,94 |

340,3 |

||

|

+/- к М |

-1233 |

-0,10 |

-58,8 |

||

Выво^ы. Таким образом, в оцененном стаде голштинского скота были получены результаты генотипической изменчивости, благоприятные для отбора и подбора с целью дальнейшего селекционного эффекта по признакам молочной продуктивности. Линии голштинского скота отличаются по генотипической и паратипической изменчивости незначительно. Оптимизация селекционного процесса и кормления ^ивотных мо^ет позволить существенно увеличить молочную продуктивность в аналогичных стадах, однако следует учитывать, что уровень удоев 8000 кг молока и более требует более тщательного подбора родительских пар и ротации быков-производителей для дости^ения селекционного эффекта.

Список литературы Влияние генетических и средовых факторов на продуктивные признаки голштинского скота в Орловской области

- Матвеева Г.С. Генетический потенциал голштинской породы по продуктивным качествам в сравнении со стандартом породы // Вестник Костромского государственного университета им. H.A. Некрасова. 2006. Т. 12. № 3. С. 32-33.

- Фирсова Э.В., Карташова А.П. Голштинская порода скота в Российской Федерации, современное состояние и перспективы развития // Генетика и разведение животных. 2019. №1. С. 62-69.

- Аширов М.И., Юлдашев A.A. Продуктивные свойства коров голштинской породы разной селекции // Молочное и мясное скотоводство. 2018. № 7. С. 27-29.

- Молочная продуктивность первотелок голштинской породы разной селекции / O.A. Басонов, Н.П. Шкилев, А.О. Басонова, Н.И. Иванова, С.Г. Арутюнян // Зоотехния. 2019. № 10. С. 6-9.

- Канев П.Н., Шкляева A.A. Продуктивное долголетие коров голштинской породы европейской селекции в условиях промышленных комплексов // Молодежь и наука. 2019. № 4. С. 28.

- Сидорова В.Ю., Попов H.A., Иванов В.А. Направленное развитие молодняка голштинской породы // Зоотехния. 2019. № 1. С. 23-27.

- Черечеча A.A. Генетический потенциал быков-производителей, используемых в стаде высокопродуктивных коров голштинской породы // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2019. № 76. С. 189-194.

- Мишхожев A.A., Тлейншева М.Г., Тарчоков Т.Т. Влияние быков-производителей на интенсивность молокоотдачи у коров-первотелок голштинской породы // Вестник КрасГАУ. 2018. № 1 (136). С. 45-50.

- Попов H.A. Отбор быков голштинской породы по генетической изменчивости // Зоотехния. 2018. № 12. С. 2-16.

- Кузнецов В.М. Прогнозирование эффекта селекции по адаптивным признакам в малых популяциях животных голштинской породы // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2018. № 4. С. 62-64.

- Татаркина Н.И., Беленькая А.Е. Влияние паратипических факторов на продуктивность коров-первотёлок голштинской породы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 5 (67). С. 171-173.

- Эрнст Л., Зиновьева Н., Гладырь Е. Комплексный порок позвоночника у голштинов // Животноводство России. 2007. № 12. С. 51-53.