Влияние гидравлического эффекта гемодинамики при экстрасистолии на морфологию магистральных артерий

Автор: Германова Ольга Андреевна, Германов Владимир Андреевич, Степанов Михаил Юрьевич, Германов Андрей Владимирович, Прохоренко Инга Олеговна, Пискунов Максим Владимирович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Влияние различных видов экстрасистолии на изменение артериальной гемодинамики и морфологию изменений стенки магистральных артериальных сосудов не достаточно изучено. Цель исследования - определить эффекты гидравлического удара на гемодинамику магистральных артерий при различных видах нарушений ритма сердца. Исследование проведено на 228 пациентах (122 мужчин и 106 женщин) в возрасте от 43 до 76 лет, средний возраст составил 62±4,3 лет. Для анализа использованы сопоставлены данные апекс-кардиографии, суточного мониторирования по Холтеру, эхокардиографии, электрокардиографии, сфигмографии, цветового допплеровского картирования сосудов головы и шеи и конечностей. Гидравлический удар при экстрасистолах приводит к механическому повреждению эндотелия артериальной стенки и служит пусковым механизмом воспаления и активация процесса неолипогенеза, формированию атером. Дополнительные гидравлические волны способствуют травматизации сосудистой стенки, росту и увеличению площади атером. Описанные морфологические изменения сосудистой стенки авторы описывают как «синдром гидравлического удара» и анализируют его роль и патофизиологические механизмы развития сосудистых осложнений при экстрасистолиях и реконструктивных операциях на артериальных сосудах.

Артерии, морфология сосудистой стенки, экстрасистолия, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143177309

IDR: 143177309

Текст научной статьи Влияние гидравлического эффекта гемодинамики при экстрасистолии на морфологию магистральных артерий

Германова О.А., Германов В.А., Степанов М.Ю., Германов А.В., Прохоренко И.О., Пискунов М.В. Влияние гидравлического эффекта гемодинамики при экстрасистолии на морфологию магистральных артерий// Морфологические ведомости.-2019.- Том 27.- № 3.- С. 24-31. (27).03.24-31

Germanova OA, Germanov VA, Stepanov MY, Germanov AV, Prokhorenko IO, Piskunov MV. The influence of the hydraulic effect of the blood dynamics at the extrasystoly on the morphology of mainstream arteries. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2019;27(3):24-31. (27).03.24-31

Введение . В настоящее время интерес к гемодинамике магистральных артерий незаслуженно утрачен. Основные исследования направлены на изучение гуморальных, биохимических механизмов, приводящих к развитию атеросклероза магистральных артерий. Общепризнаны гипотеза хронического воспаления и моноклональная гипотеза. Определены факторы риска развития атеросклероза. Однако среди них нет упоминания о механическом повреждении эндотелиальной стенки артерий, не отражена важность внутрисосудистых изменений параметров гемодинамики [1-3]. Экстрасистолическая аритмия традиционно рассматривается с точки зрения локализации эктопического центра и количества экстрасистол за сутки. Существующие на сегодняшний день классификации экстрасистолии не отражают время возникновения экстрасистолы в сердечном цикле [1-4].

Не изучено влияние различных видов экстрасистолии на изменение артериальной гемодинамики. Физические основы движения жидкостей по трубкам описаны достаточно хорошо, при этом основные их закономерности подчиняются закону Бернулли. Однако сосудистую часть сердечно-сосудистой системы лишь условно можно считать системой трубок, поскольку сосуды эластичны и растяжимы, обладают собственной мышечной стенкой и могут выполнять активную пропульсивную функцию по распространению изгнанного сердцем ударного объема крови.

Цель исследования – определить морфологические эффекты гидравлического удара гемодинамики магистральных артерий при различных видах экстрасистолии.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 228 пациентов в возрасте от 43 до 76 лет, средний возраст составил 62±4,3 лет, среди них - 122 мужчин и 106 женщин. Все пациенты проходили лечение в клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. На исследование получено разрешение локального этического комитета, все процедуры были произведены с соблюдением соответствующих правил и регламентов, рекомендованных Международным комитетом по биомедицинской этике. Всем пациентам было выполнено и проанализировано суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру, регистрировались также сфигмографии (далее - СГ) и проводилось цветное допплеровское картирование (далее -ЦДК) магистральных артерий различной локализации: сонной, лучевой, локтевой, бедренной, задней артерии голени.

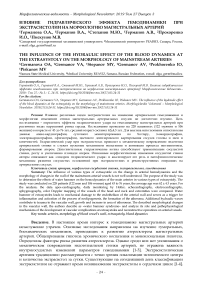

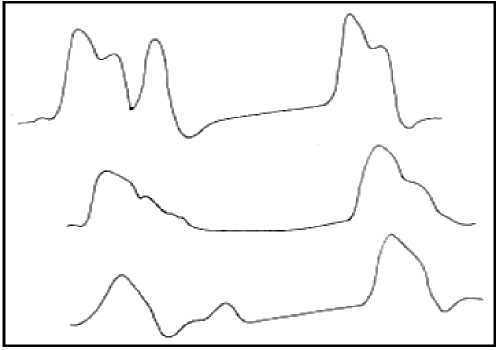

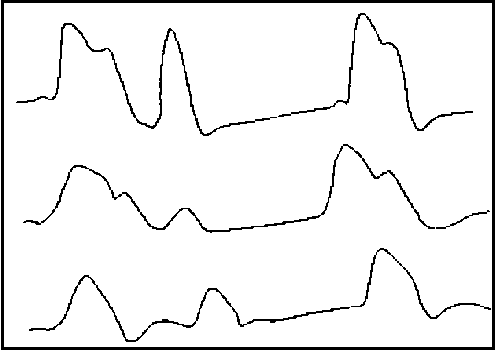

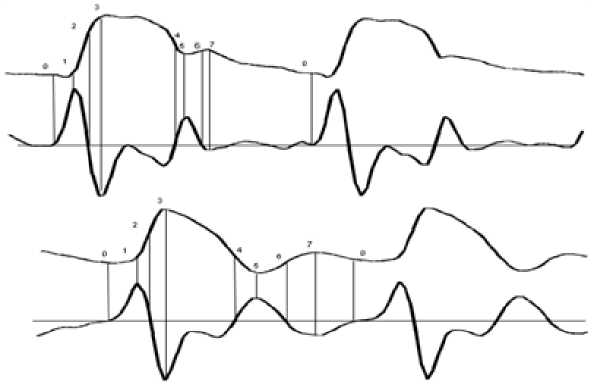

Для анализа кровотока определялись следующие показатели: пиковая скорость кровотока, объем потока крови, анализировались очередное, внеочередное и первое пост-экстрасистолическое сокращения. Пациентам выполнялась апекс-кардиография (далее -АКГ) и электрокардиография (далее - ЭКГ). Объем сердечного выброса и трансмитральный кровоток оценивались с помощью эхокардиографии (далее - ЭхоКГ). Основные параметры биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий определялись по данным АКГ и СГ и включали показатели скорости, ускорения, мощности, работы в каждую фазу сердечного цикла в систолу и диастолу по АКГ, в периоды преобладания притока над оттоком и в период преобладания оттока над притоком (образцы представлены на рисунках 1-3).

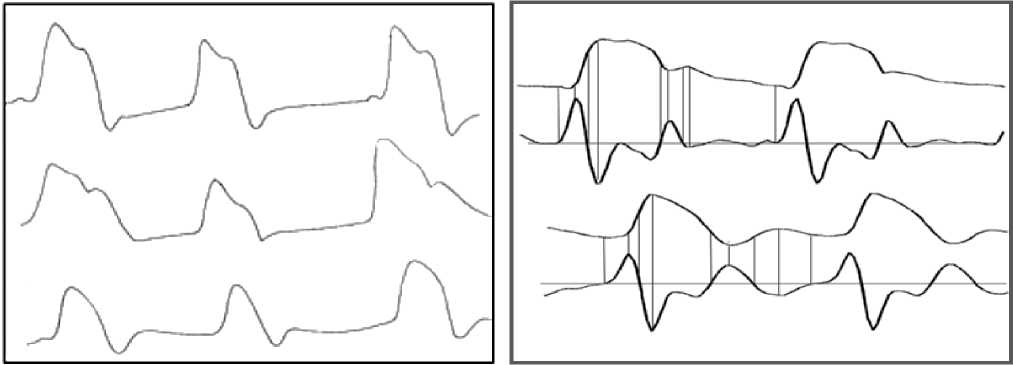

На рисунке 4 представлены образцы сфигмограмм сонной артерии и удаленной от сердца - задней артерии голени и их вторичные производные.

Рис. 1. Экстрасистола до открытия митрального клапана. Апекс-кардиограмма (верхняя запись). Сфигмограмма сонной артерии (средняя запись). Сфигмограмма задней артерии голени (нижняя запись)

Рис. 2. Экстрасистола в фазу наполнения желудочков.

кардиограмма (верхняя

Сфигмограмма сонной артерии запись). Сфигмограмма задней голени (нижняя запись)

быстрого

Апекс-запись). (средняя артерии

Рис. 3. Экстрасистола в фазу медленного наполнения желудочков. Апекс-кардиограмма (верхняя запись). Сфигмограмма сонной артерии (средняя запись). Сфигмограмма задней артерии голени (нижняя запись)

Рис. 4. Сфигмограммы сонной артерии и ее вторичная производная (верхняя запись) и сфигмограмма задней артерии голени и ее вторичной производной (нижняя запись)

Экстремумы и переходы через нулевое значение вторичной производной позволяют разделить в автоматизированном режиме сердечный цикл на фазы и в каждую выделенную фазу рассчитать основные параметры кинетики: скорость, ускорение, мощность (экстремальные и средние), а также работу. Для того чтобы сделать результаты сравнимыми проводилась предварительная нормировка значений от 0 до 1 и калибровка по артериальному давлению. У 169 пациентов (74,1%) отмечалась экстрасистолическая аритмия, у 24 (10,5%) - фибрилляция предсердий, у 35 (15,3%) - атриовентрикулярные блокады разной степени тяжести. Рассчитывались параметры кинетики артериальной сосудистой стенки: скорость, ускорение, мощность, работа при различных видах нарушения ритма.

Результаты исследования и обсуждение. Проанализированы физические и гемодинамические процессы и механизмы, происходящие в артериальной сосудистой системе. Кровь в сущности можно представить как несжимаемую жидкость и, следовательно, использовать для их описания закономерности, справедливые для несжимаемых жидкостей. Основным уравнением, описывающим закономерности движения жидкостей, является уравнение Бернулли, которое напрямую следует из закона сохранения энергии для идеальной (несжимаемой) жидкости. Из закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление падает.

Особый интерес представляет параметр давления и распределение давления внутри сосудистой стенки, особенно в местах ветвления сосудов. Волна давления, проходя по сосуду, неизбежно оказывает механическое воздействие на внутреннюю стенку артерии, что может привести к ее изменениям в ответ на травмирующее действие. Механические воздействия волны давления при прохождении пульсовой волны на внутреннюю стенку сосуда будут возрастать при прохождении пульсовой волны большей величины. Такое возможно в случае, когда идет первая пост-экстрасистолическая волна после компенсаторной паузы, а также пульсовая волна после длительной паузы при фибрилляции предсердий или атриовентрикулярных блокадах.

В артериальной сосудистой системе по мере удаления от сердца сосуды многократно разветвляются, уменьшаясь в диаметре. Гидравлический импульс, задаваемый сердцем, распространяется по всей артериальной системе. Исходное давление, создаваемое сердцем, распределяется в артериях, сердечный выброс делится между многочисленными сосудистыми ветвлениями.

Рис. 5. Распределение вектора силы в артериальной сосудистой стенке и движение крови

1 столбец - предэкстрасистолическое сокращение

2 - экстрасистола

3 - постэксграсистолическое сокращение

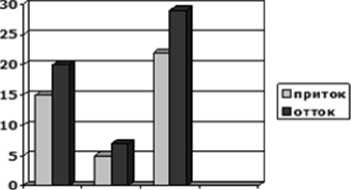

Рис. 6. Биомеханика левого желудочка (работа) при экстрасистолии до открытия митрального клапана, в фазе быстрого наполнения и медленного наполнения

1 столбец - предэкстрасистолическое сокращение

2 - экстрасистола

3 - постэкстрасистолическое сокращение

Рис. 7. Кинетика магистральных артерий (сонная артерия, работа) при экстрасистолии до открытия митрального клапана, в фазе быстрого и медленного наполнения

Однако артериальная стенка не является инертной трубкой, по которой течет ламинарный поток крови. Благодаря наличию мышечных волокон, расположенных спиралевидно, она активно участвует в процессе распределения изгнанного сердцем ударного объема, внося свой вклад в функционирование всей системы кровообращения. Поэтому законы ламинарного потока жидкостей в трубках к артериальной системе можно применять только с оговорками и поправками.

На рисунке 5 представлено схематичное распределение вектора силы в артериальном сосуде. При этом мы учитывали, что направление мышечных элементов в артериальной сосудистой стенке имеет спиралевидный характер. В основе полученных нами результатов -работа артерий мышечноэластического типа по активному перемещению и распределению изгнанного ударного объема. Сила -векторная величина. Если вектор силы, возникающий при сокращении мышечной спирали артерий, разложить на векторы, то одна составляющая будет направлена вдоль сосуда, а другая перпендикулярно ему (рис. 5). В результате одного сокращения мышечной стенки артерий возникает одновременно два эффекта. С одной стороны, это сокращение обеспечивает пропульсивное движение крови, с другой -втягивает кровь в том же направлении (рис. 5). Суммарная масса мышечной ткани артериальных сосудов в шесть раз больше массы миокарда, поэтому становится ясным, насколько этот механизм важен. В конечном счете, именно он определяет уровень давления и на входе в микро-циркуляторное русло, и, следовательно, уровень кровообращения непосредственно в тканях, адекват- ный их потребности в кислороде и питательных веществах. При прохождении потока крови через область ветвления артерий (бифуркации, трифуркации) вектор силы разделяется и распределяется на каждую из ветвей артерии. При этом и сама область бифуркации испытывает дополнительное механическое воздействие. Так, в зоне бифуркации общей сонной артерии при ЦДК определяется турбулентный поток крови в сосудах головы и шеи. Механическое воздействие на эндотелиальную выстилку в области бифуркации может привести к ее травматизации, развитию локального воспаления. Локальное воспаление является в этом случае триггерным механизмом, запускающим цепь процессов липогенеза. Таким образом, в ответ на механическое воздействие в области бифуркации создаются предпосылки для формирования новообразованного липидного пятна.

1 столбцы - предэкстрасистолическое сокращение

2 - экстрасистола

3 постэкстрасистолическое сокращение

Рис. 8. Кинетика магистральных артерий (задняя артерия голени, работа) при экстрасистолии до открытия митрального клапана, в фазе быстрого и

медленного наполнения

Рис. 9. Сфигмограммы сонной и задней артерии голени и их вторичные производные

Что же происходит при экстрасистолии? Авторы определили, что при экстрасистолической аритмии, особенно ранней, в первом пост-экстрасистолическом сокращении возникает возрастание всех основных параметров кинетики крови и биомеханики артериальной сосудистой стенки: скорости, ускорения, мощности и работы (рис. 6-8) [5-9].

По закону Ньютона, F=a*m, где F- сила, a - ускорение, m - масса. Ускорение - это вторичная производная. Поскольку масса в данном случае является неизменной величиной, то отмечается прямая зависимость возрастания силы в зависимости от ускорения. Во сколько раз повысится ускорение, во столько же раз будет возрастать и сила. Закономерности вторичной производной экстремальные (отрицательные и положительные ее значения, а также переходы ее через нулевое значение) сохраняются по всей артериальной системе, где есть дискретный характер потока крови (рис. 9). Оценивая гемодинамическую значимость выявленного стеноза, как правило, врач ориентируется на процент стеноза по диаметру, а также на линейную скорость кровотока в месте стеноза и на соотношении скоростных параметров до и после места сужения артерии. При этом оценка линейной скорости кровотока происходит при правильном сердечном ритме и указывается в протоколе. В том случае, если у пациента обнаружено нарушение ритма при обследовании, то скоростные параметры в протокол берутся средние, не учитываются максимальные скорости, например, возникающие в момент прохождения волны первого пост-экстрасистолического сокращения.

При приближении стеноза к 70% по диаметру в устье внутренней сонной артерии при регулярном синусовом ритме нормальной частоты линейная скорость кровотока возрастает до величины около 2,3 метров в секунду. При возникновении пульсовой волны первого пост-экстрасистолического сокращения, идущей после ранней экстрасистолы до открытия митрального клапана, или экстрасистолы в фазу быстрого наполнения желудочков до пика трансмитрального кровотока, скорость возрастает в среднем до 6-8 метров в секунду. Возросшая скорость является дополнительным травмирующим фактором, воздействующим на внутреннюю стенку артерии. По нашему мнению, она может вызывать как нарушение целостности самой бляшки, так и фрагментацию пристеночного тромба.

Суммарно можно охарактеризовать вышеописанные гемодинамические изменения понятием «гидравлический удар». Гидравлический удар - это явление дополнительного механического воздействия на внутреннюю стенку артериальных сосудов, возникающего при прохождении увеличенной пульсовой волны.

Авторами были проанализированы следующие эффекты первой пост-экстрасистолической пульсовой волны, а также пульсовой волны после длительной паузы при фибрилляции предсердий и атриовентрикулярных блокадах.

-

1) Дополнительное растяжение артерий. Волна давления является дополнительным острым или хроническим травмирующим агентом мест ветвления артерий - бифуркаций, трифуркаций. Чем раньше возникает экстрасистола в сердечном цикле, тем большую опасность представляет первая пост-экстрасистолическая волна с точки зрения механического воздействия на внутреннюю стенку артерий. Чем длиннее паузы при фибрилляции предсердий, тем опаснее первая пульсовая волна, идущая после паузы. Было установлено, что наиболее неблагоприятны паузы более 2 секунд.

-

2) Механическое повреждение эндотелия, запуск механизмов воспаления, активация процесса неолипогенеза, и, как следствие - формирование атером. «Слабые места» артериальной сосудистой системы - это места наибольшего воздействия гидравлического удара: дуга аорты по большому радиусу, бифуркация общей сонной артерии, бифуркация аорты и далее по направлению тока крови по мере распределения ударной волны.

-

3) Появление дополнительных волн, отраженных от уже имеющейся атеромы с формированием стоячих волн. Это способствует дополнительной травматизации, росту и увеличению площади атером.

-

4) Формирование осложненной атеромы - нарушение целостности ее покрышки, диссекция, тромбоз, эмболия.

Особого внимания заслуживает проблема возникновения рестенозов после выполнения стентирования сосудов головы и шеи или коронарных артерий. До сих пор, несмотря на разработку и усовершенствование структуры стентов, рестенозы остаются актуальной проблемой после чрескожных коронарных вмешательств. По данным литературы, внутристентовый рестеноз осложняет 3-20% стентирований с использованием стентов с лекарственным покрытием и 20-40% - в случае применения голометаллических стентов. Общепризнанными являются основные три механизма развития рестеноза: эндотелиальная дисфункция, ремоделирование сосудистой стенки, неоэндотелиальная гиперплазия. Наибольшую роль в ускорении процесса рестеноза играет сахарный диабет, курение, артериальная гипертензия и лекарственная терапия. К генетическим факторам, предрасполагающим к развитию рестеноза, относят полиморфизм PIA гена субъединицы гликопротеина IIIa, полиморфизм вставки/делеции и активность плазменного ангиотензин-1-превращающего фермента. Также на процесс рестеноза влияют характеристики поражения и особенности техники вмешательства, диаметр и наличие извитости самого сосуда. Однако среди причин развития рестенозов нет указаний на нарушения ритма и блокады сердца, а также нет упоминания о механических факторах воздействия, гидравлического удара на область установленного стента.

Заключение. Таким образом, синдром гидравлического удара развивается при нарушениях сердечного ритма и некоторых блокадах сердца как фактор риска атеросклероза магистральных артерий. Этот синдром возникает при распространении пульсовой волны первого очередного пост-экстрасистолического сокращения, большей частью при экстрасистолии с систолой желудочков, возникшей в фазу изоволюмического снижения внутри желудочкового давления и быстрого наполнения желудочков до пика трансмитрального кровотока. Кроме того синдром гидравлического удара возникает при пульсовой волне первого очередного сокращения после купирования пароксизмальной наджелудочковой и пароксизмальной желудочковой тахикардии и при распространении пульсовой волны в момент первого сокращения, индуцированного экстрасистолией на определенный нижний предел частоты; при фибрилляции предсердий брадисистолической формы после паузы более 2 секунд и при трепетании предсердий неправильной брадисистолической формы после паузы более 2 секунд, при распространении первой пульсовой волны после очередного сокращения после периода Самойлова-Венкебаха при неполной атриовентрикулярной блокаде типа Мобитц I, а также после паузы, развившейся за счет преходящей синоатриальной блокады и при выскакивающих сокращениях на фоне высоких блокад, сопровождающихся брадикардией желудочков. Характеристики синдрома гидравлического удара, которые изложены выше, таковы, что невозможно отрицать его существование и не учитывать его влияние на формирование атеромы в магистральных артериях и на развитие рестеноза на стенте или, например, на месте реконструкции (протезирования) артерии после оперативного вмешательства.

Авторы сообщают об отсутствии каких-либо конфликтов интересов при планировании, выполнении, финансировании и использовании результатов настоящего исследования.

Список литературы Влияние гидравлического эффекта гемодинамики при экстрасистолии на морфологию магистральных артерий

- Mandela V.Dzh. Aritmii serdca. Mehanizmy, diagnostika, lechenie.- M.: Medicina, 1996.- 286s.

- Krjukov N.N. Diagnostika i lechenie zabolevanij vnutrennih organov (standarty).- Samara: Ofort, 2000.- 262s.

- Orlov V.N. Rukovodstvo po jelektrokardiografii.- M.: Medicina, 1984.- 220s.

- Kachkovskij M.A. Kardiologija: spravochnik.- Rostov-na-Donu: Feniks, 2012.- 280s.

- Germanov A.V., Germanova O.A., Borzenkova G.A. Gemodinamika i kinetika magistral'nyh arterij kak faktor riska trombojembolicheskih oslozhnenij pri fibrilljacii predserdij/ V kn.: Materialy VII Vserossijskogo s'ezda aritmologov.-M., 2017.- S. 122.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Krjukov N.N., Borzenkova G.A. Funkcional'noe znachenie jekstrasistolii/ Vkn.: Materialy VII Vserossijskogo s'ezda aritmologov.-M., 2017.- S. 12.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Krjukov N.N., Germanova I.K., Borzenkova G.A. Funkcional'naja klassifikacija jekstrasistolii/ V kn.: Materialy VII Vserossijskogo s'ezda aritmologov.- M., 2017.- S. 12

- Germanova O.A., Germanov A.V., Shhukin Ju.V., Borzenkova G.A. Jekstrasistoly: funkcional'naja klassifikacija/ Vkn.: Rossijskij nacional'nyj kongress terapevtov.-M., 2016.- S. 64.

- Germanov A.V., Borzenkova G.A., Germanova O.A., Shhukin Ju.V. Osobennosti gemodinamiki i kinetiki magistral'nyh arterij pri jekstrasistolii/ V kn.: Kongress Serdechnaja nedostatochnost'.- M., 2016.- S. 96.