Влияние гидрологических факторов на устойчивость темнохвойных лесов европейской части России

Автор: Сидоренков В.М., Ачиколова Ю.С., Астапов Д.О., Лямцев Н.И., Сидоренкова Е.М., Букась А.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены вопросы связи устойчивости темнохвойных лесов Европейской части России в различных лесорастительных условиях с уровнем залегания грунтовых вод. Разработана технология, позволяющая определять уровень и глубину залегания грунтовых вод на основе современных методов геоинформационного анализа данных радиолокационной съемки и географической базы данных гидрологических объектов. Получены статистические связи с общей и средней площадью гибели темнохвойных лесов и уровнем грунтовых вод. Установлены критерии снижения устойчивости темнохвойных лесов в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Полученные результаты представляют практический интерес при разработке эффективных стратегий ведения лесного хозяйства в темнохвойных лесах.

Темнохвойная тайга, усыхание лесов, грунтовые воды, засуха, изменение климата, модель рельефа, европейская часть России

Короткий адрес: https://sciup.org/143183740

IDR: 143183740 | УДК: 630.2 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.4.04

Текст научной статьи Влияние гидрологических факторов на устойчивость темнохвойных лесов европейской части России

Темнохвойные леса Европейской части России представлены насаждениями разного возраста. Они произрастают на различных типах суглинистых почв, которые характеризуются высокой плотностью, что способствует их слабому дренированию и при значительном количестве осадков – переувлажнению. При возникновении длительных засух для большинства условий произрастания (различные виды суглинистых почв) ели характерно быстрое испарение влаги из почвы. С учетом специфики поверхностной корневой системы ели и пихты, при недостаточном количестве влаги в почве для этих пород создаются критически неблагоприятные условия произрастания, в результате которых теряется устойчивость к воздействию энтомовредителей.

Проведенный анализ показывает, что погодные условия района исследований характеризуются периодическим повторением засух – один раз в 20–25 лет. Изменение климата в последние 20 лет приводит к увеличению частоты и продолжительности засух. Период повторения засух в южных регионах района исследования составляет один раз в 7 лет [1, 2]. В связи с этим увеличивается вероятность ослабления темнохвойных лесов и, как следствие, их повреждения вредителями и болезнями.

В период засух создаются благоприятные условия для развития двух основных и двух–трех сестринских поколений короеда-типографа. Массовое размножение вредителей и болезней приводит к гибели ослабленных темнохвойных насаждений в течение 3–5 лет после засух. Сильная продолжительная засуха 2010 г. в центральной части России способствовала возникновению вспышки численности короеда-типографа и в последующем гибели еловых лесов на обширной площади в Московской, Смоленской, Архангельской, Вологодской, Костромской областях и Республике Коми. Сходная ситуация наблюдается сейчас с пихтовыми лесами на территории Пермского края, Удмуртской Республики, которые значительно пострадали при воздействии засухи 2010 г. и в последующем, при появлении и массовом размножении инвазивного стволового вредителя – полиграфа уссурийского.

Проведенные нами исследования показывают, что устойчивость темнохвойных лесов имеет важное значение для сдерживания развития очагов вредителей. К основным факторам устойчивости деревьев можно отнести способность интенсивного смоловыделения при нападении стволовых вредителей. В очагах усыхания, вызванных воздействием на темнохвойные леса короеда-типографа и полиграфа уссурийского, сохранились устойчивые деревья ели и пихты, которые смогли противостоять вредителю. Процесс смоловыделения является фактором, определяемым генетикой, но также и достаточной обеспеченностью дерева влагой, которая может поступать в почву за счет грунтовых вод или осадков.

Изменение климата приводит к негативным последствиям, когда в экосистемах нарушаются природные связи. Одним из таких последствий является сезонное перераспределение осадков и увеличивающаяся периодичность засух. Оценка этих последствий возможна при учете различных сценариев изменения климата, но уже сейчас понятно, что происходящие изменения окажут значительное влияние на устойчивость темнохвойных лесов в будущем и, как следствие, на всю систему ведения лесного хозяйства. Снижение этих воздействий связано с выбором пород для восстановления лесов. Действующие принципы лесного хозяйства ориентированы на восстановление лесов в соответствии с типами лесорастительных условий, типами леса. Однако такой подход не позволяет предотвратить гибель лесов при воздействии на них неблагоприятных климатических факторов. Решить данную проблему можно путем внедрения системы ведения лесного хозяйства, основанной на принципах динамической типологии леса, которые позволят учесть изменение лесорастительных условий, принимая во внимание результаты моделирования устойчивости лесных насаждений при изменении климата.

Цель исследования – определить влияние гидрологических факторов на устойчивость темнохвойных лесов Европейской части России.

Объекты и методы исследований

Работа проведена с использованием современных методов геопространственного анализа данных, которые позволяют получить информацию по устойчивости темнохвойных лесов для определённой точки пространства. Ранее проведенные исследования показывают, что при возникновении засух, негативно влияющих на темнохвойные леса, основным лимитирующим фактором является доступ растений к влаге в достаточном объеме для поддержания транспирации и смоловыделения при нападении вредителей. При отсутствии осадков единственным источником влаги остаются грунтовые воды. Доступность к грунтовым водам зависит от глубины их залегания и специфики корневой системы конкретной древесной породы. Темнохвойные породы в большинстве лесорастительных условий формируют поверхностную корневую систему [3–5], что в значительной мере снижает их доступ к грунтовым водам, даже с учетом капиллярного подъема воды на несколько метров от уровня водоносного горизонта. В теоретическом плане данная закономерность позволяет определить участки, где складываются оптимальные условия для произрастания темнохвойных пород в зависимости от почвенно-гидрологических факторов. Для выявления таких участков были поставлены следующие задачи:

-

1. Создание модели поверхности рельефа с использованием данных радиолокационной съемки.

-

2. Получение точек пересечения уреза воды различных водоемов с моделью рельефа.

-

3. Определение значений высоты над уровнем моря точек уреза воды.

-

4. Разработка модели уровня грунтовых вод.

-

5. Разработка модели глубины первого водоносного горизонта.

-

6. Статистическая обработка данных лесопатологического мониторинга для получения модели взаимосвязи гибели темнохвойных лесов с уровнем залегания грунтовых вод.

Накопленные знания в области лесотаксационного дешифрирования, данные радиолокационной и оптической спутниковой съемки района исследований позволяют решить поставленные задачи. Исследования выполнены по общедоступным данным спутниковой съемки.

Создание модели поверхности рельефа для района исследований осуществлялось по данным SRTM (NASA Shuttle Radar Topography Mission). Получить данные радиолокационной съемки можно из различных источников посредством сети Интернет. Разрешение модели рельефа района исследований составляет 30 м на пиксель, что является достаточным для выполнения поставленных задач по моделированию уровня грунтовых вод. Построение модели рельефа осуществлялось в программном продукте Saga Gis: основное внимание уделялось точности моделирования рельефа, удалялись ошибки в виде выбросов. Скорректированная модель рельефа применялась для определения уреза воды в водоемах и расчета глубины залегания грунтовых вод.

Решение задачи определения точек уреза воды различных водоемов с моделью рельефа осуществлялось с использованием базы данных OpenStreetMap [6]. За основу расчетов взяты векторные данные водоёмов, корректировка которых проводилась по материалам спутниковой съёмки с аппаратов Канопус-В и Ресурс-П. При отсутствии съёмки для некоторых территорий района исследования использовали данные с аппарата Sentinel-2. В результате проведенной работы получена актуальная база данных гидрологических объектов района исследования. В последующем в программном комплексе QGis векторные границы объектов гидрологии были разбиты на точки, которым присвоено значение высот рельефа. Исходя из принципа гидрологии, что уровень выхода грунтовых вод связан с высотой уреза воды в водоемах в большей части рек, мы имеем возможность получить данные высот выхода грунтовых вод при переносе этих показателей с модели рельефа.

При разработке модели залегания уровня грунтовых вод использовалась технология на основе кригинга. Кригинг в практическом плане представляет собой регрессионный алгоритм интерполяции пространственных данных с использованием гауссовских функций [7, 8]. Метод разработан инженером Дэниелом Кригом для создания карт распределения признака при ограниченном наборе данных. Ранее данный метод был построен на линейной регрессии, использующей статистические параметры для нахождения оптимальной оценки в смысле минимального среднеквадратического отклонения при построении поверхностей, кубов и карт. В основу метода положен принцип несмещённости среднего, т.е. взятые все вместе значения на карте должны иметь правильное среднее значение. Развитие информатизации в части внедрения алгоритмов машинного обучения позволило интегрировать в алгоритмы кригинга сложные модели на основе полиноминальных регрессионных связей, которые были использованы в работе.

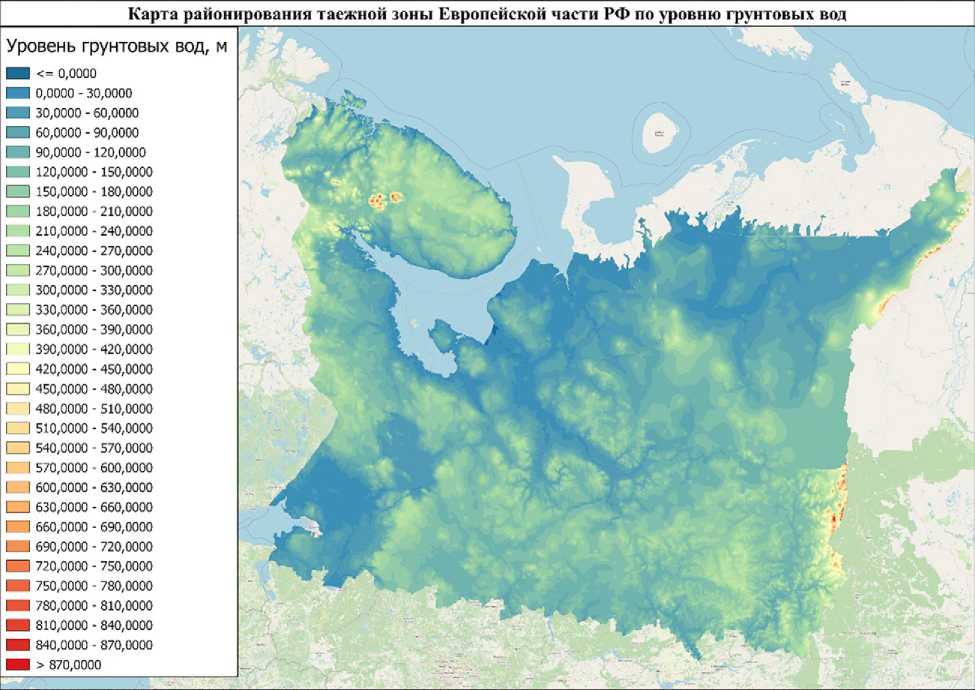

При моделировании уровня первого водоносного горизонта были рассмотрены различные модели построения поверхности. Лучший результат получен с использованием модели MultilevelB-Spline (3d) в программном продукте SagaGis (рис. 1). Проверка данных осуществлялась путем определения отклонений моделирования границ водоемов по смоделированному уровню залегания грунтовых вод. Применение метода spline позволило получить минимальные отклонения, не превышающие 5–10 м по поверхности и 1 м по глубине залегания грунтовых вод (см. рис. 1). Более высокие показатели отклонений характерны для горных территорий – северной части Урала, средней части Мурманской обл. Произрастание темнохвойных пород в горных лесах приурочено

Рис. 1. Модель уровня грунтовых вод для таежной зоны Европейской части России

к северным склонам, на которых формируется поверхностная система стока грунтовых вод. В основном такая тенденция связана с незначительным развитием почв, выходом каменистых пород. Устойчивость темнохвойных лесов в горных районах в большой степени зависит от выпадения осадков и влажности воздуха, за счет которых формируется поверхностный сток.

Полученная в ходе исследований модель уровня залегания первого водоносного горизонта показывает, что уровень зависит от особенностей рельефа и специфики гидрологической сети объектов. В большинстве случаев уровень грунтовых вод находится на высотах от 90 до 300 м над уровнем моря, что соответствует изучаемой территории по высотам рельефа. Модель первого водоносного горизонта получается методом пространственного вычитания из модели рельефа модели залегания уровня грунтовых вод.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты показывают общую закономерность глубины залегания первого водоносного горизонта. Она может отличаться в местах залегания карстовых пород, размыв которых нарушает гидрологические горизонты и способствует переходу запасов воды с первого водоносного горизонта в более глубокие уровни. В ходе проведенных исследований в Серпуховском районе Московской обл. установлено, что изменение уровня грунтовых вод из-за карстовых процессов характерно для сравнительно небольших территорий, на которых наблюдается исчезновение мелких водоемов – некрупных озер, рек. Большие гидрологические объекты, представленные реками первого, второго, третьего порядка, практически не испытывают влияние этих процессов. При моделировании уровня первого водоносного горизонта в данном исследовании учитывалась высота уреза воды на крупных гидрологических объектах.

Результаты исследования уровня залегания первого водоносного горизонта (уровня грунтовых вод) показывают значительную вариативность этого показателя на территории Европейской части России (см. рис. 1). Большая часть территории произрастания ели европейской, пихты сибирской в границах Европейской части России характеризуется неблагоприятными условиями по уровню залегания первого водоносного горизонта. Анализ данных показывает, что глубина его залегания увеличивается при продвижении к Уральской горной системе и к горной системе Хибины. В этих условиях уровень первого водоносного горизонта превышает глубину 400 м.

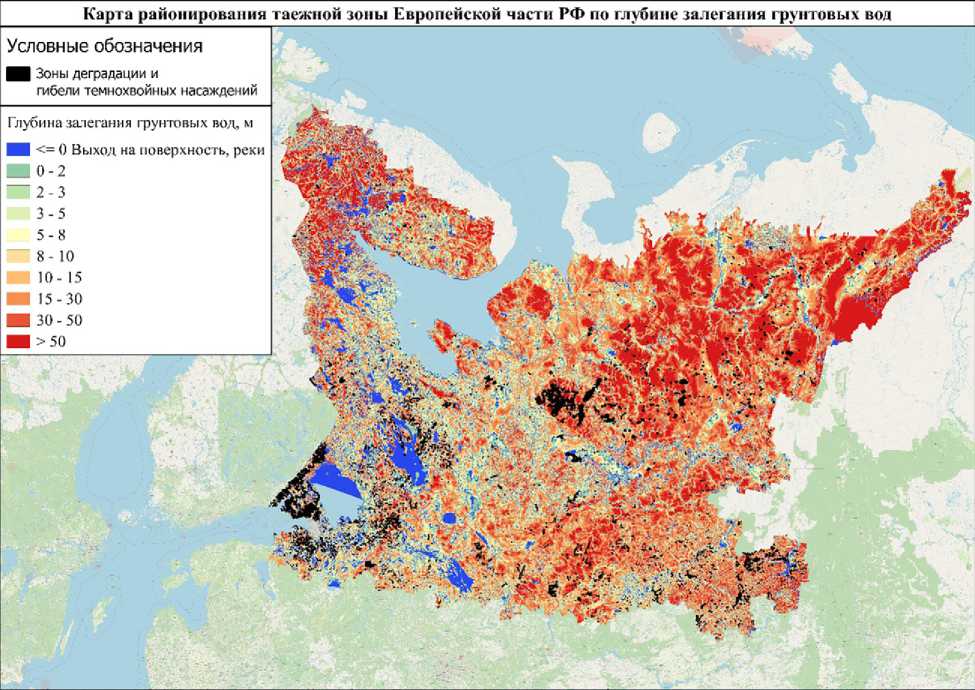

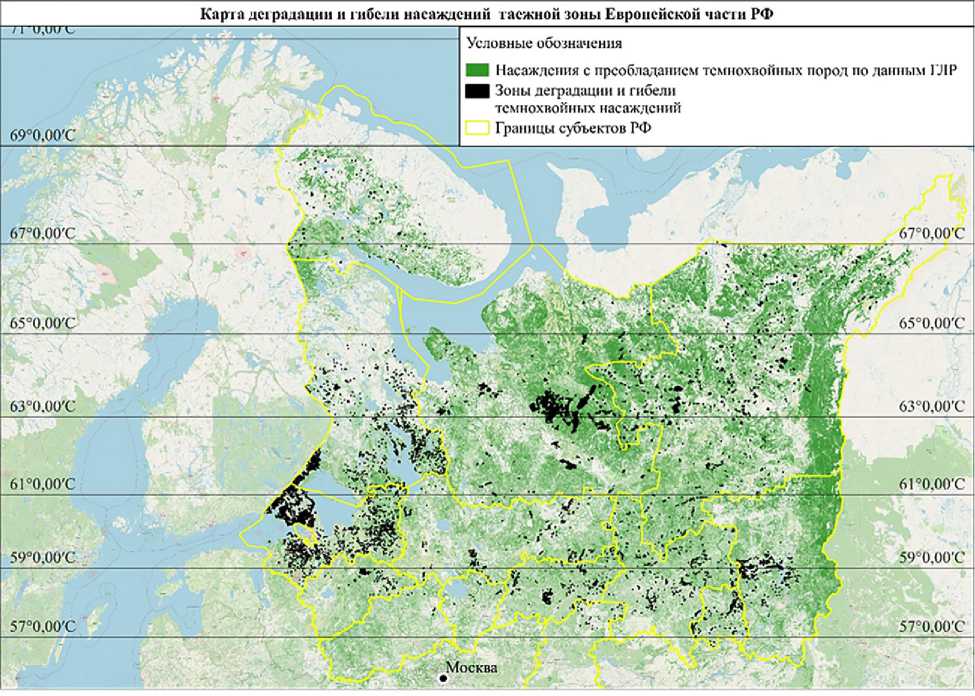

Анализ итогов государственного лесопатологического мониторинга и инвентаризации фонда лесовосстановления с 2016 по 2023 г. показывает, что деградация и гибель темнохвойных лесов наблюдаются на территории зоны хвойно-широколиственных лесов, южной и средней тайги (Московская, Смоленская, Псковская, Ленинградская, Костромская, Вологодская области, Удмуртская Республика, южная часть Архангельской обл.) (рис. 2).

Такая картина усыхания темнохвойных лесов складывается из-за засух в весеннее-лет-ний период и специфики перераспределения выпадающих осадков по сезонам года, обусловленной современными локальными изменениями климата. Происходят также изменения интенсивности осадков – увеличение числа ливней и снижение равномерных дождей, что значительно сокращает внутрипочвенный сток. При ливневых осадках большая их часть уходит в поверхностный сток, что снижает увлажнение почвы и, как следствие, устойчивость экосистем темнохвойных лесов в засушливые периоды [9].

Перераспределение осадков связано не только с сезонной спецификой, но и с глобальной закономерностью максимального их количества на широте 40–60° и снижением выше 60° с.ш. [10]. На территории Русской равнины наибольшее количество осадков в год (600–700 мм) выпадает в диапазоне 50–65° с.ш., так как в этих широтах активно развиваются циклонические процессы и переносится наибольшее количество влаги с Атлантики в течение всего года [11]. Помимо этого, увеличению осадков способствует наличие

Рис. 2. Уровень залегания грунтовых вод и зоны деградации и гибели темнохвойных лесов Европейской части России

цепи возвышенностей – Среднерусской, Смоленско-Московской, Валдайской, Северных Увалов. К северу и к югу от этой зоны количество осадков постепенно уменьшается.

Все перечисленные факторы оказывают значительное влияние на устойчивость темнохвойных лесов в неблагоприятных по показателю уровня грунтовых вод зонах произрастания. Геопространственный анализ данных лесопатологического мониторинга показывает значительное снижение доли гибели темнохвойных лесов выше 60° с.ш., что напрямую коррелирует с данными уровня залегания грунтовых вод.

Результаты корреляционного анализа данных лесопатологического мониторинга о гибели темнохвойных лесов и уровня залегания грунтовых вод позволили установить связь между этими показателями (таблица).

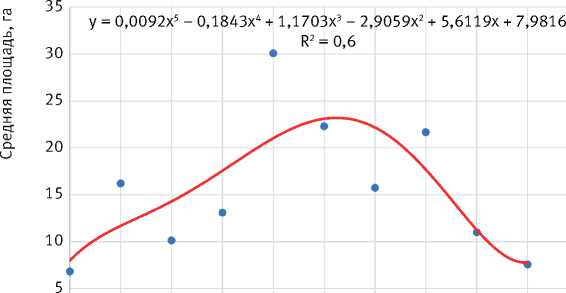

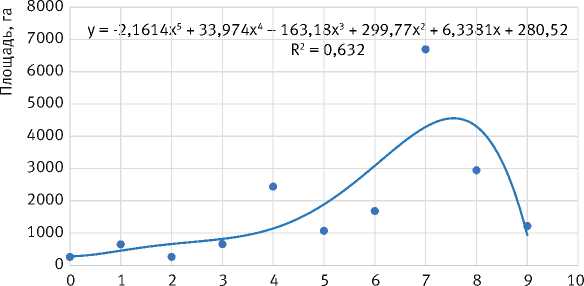

Из таблицы видно, что средняя площадь участка погибших темнохвойных лесов увеличивается при снижении уровня грунтовых вод до 8 м от поверхности; при уровне глубже 8 м средняя площадь начинает уменьшаться, при этом количество участков и общая площадь гибели темнохвойных лесов колеблются, проявляя тренд на повышение по мере увеличения глубины залегания грунтовых вод. Если за основу статистического анализа данных взять показатель средней и общей площади гибели лесов, то получится полиноминальная связь между этими показателями (рис. 3, 4). Максимальная площадь усыхания лесов отмечается на территориях с залеганием грунтовых вод на глубине 15–30 м.

Прежде чем переходить к интерпретации результатов анализа, следует отметить, что он выполнен для зоны, где устойчивость темнохвойных лесов в значительной степени зависит от погодных условий и, как следствие, наблюдается их масштабная гибель от воздействия засух. Большая часть этой зоны совпадает с территорией

Динамика гибели темнохвойных лесов в зависимости от уровня залегания первого водоносного горизонта

Результаты анализа зависимости средней площади гибели лесов от уровня залегания грунтовых вод позволили определить, что при глубине первого водоносного горизонта более 8 м устойчивость темнохвойных лесов значительно снижается (см. рис. 3). При дальнейшем понижении уровня грунтовых вод происходит уменьшение средней площади участка гибели лесов, что объясняется сокращением в целом площади темнохвойных лесов, произрастающих в этих условиях. Приведенная тенденция отражена на графике динамики общей площади гибели лесов в зависимости от глубины уровня грунтовых вод (см. рис. 4). Наибольшая площадь гибели темнохвойных лесов наблюдается при глубине грунтовых вод 15–30 м.

Класс по уровню залегания первого водоносного горизонта

Рис. 3. Связь средней площади гибели темнохвойных лесов с уровнем залегания грунтовых вод

Класс по уровню залегания первого водоносного горизонта

Подводя итог результатам геопространственного моделирования по изучению динамики устойчивости темнохвойных лесов, можно констатировать, что для района исследований наблюдается тенденция к сокращению площади темнохвойных лесов, произрастающих в неблагоприятных природных зонах периодического

Рис. 4. Связь площади гибели темнохвойных лесов с уровнем залегания первого водоносного горизонта

воздействия засух при уровне залегания грунтовых вод более 15 м. В таких зонах чистые темнохвойные насаждения представлены небольшими участками. Увеличивающаяся периодичность засух способствует снижению доли чистых хвойных насаждений вне благоприятной зоны уже при глубине залегания грунтовых вод 5 м.

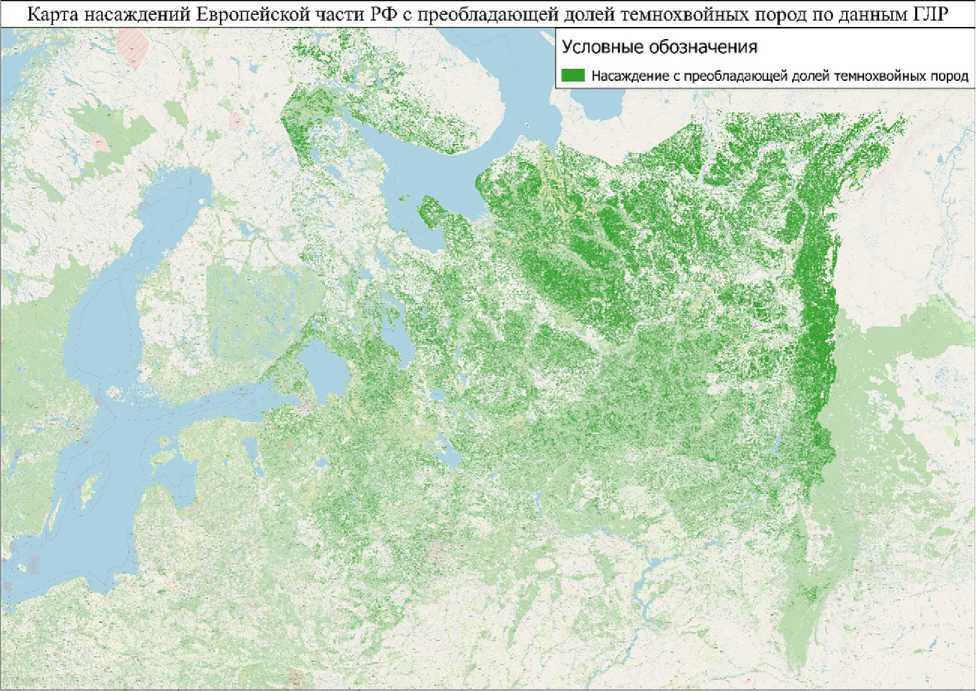

Анализ распределения темнохвойных насаждений в районе исследования косвенно подтверждает полученные результаты (рис. 5).

Большая доля темнохвойных лесов произрастает на территории выше 60° с.ш. (рис. 6), т.е. в условиях, которые по комплексу природных факторов благоприятны для их существования. При этом на территории выше 64-й параллели деградация лесов в настоящее время минимальна, так как лесные участки находятся вне зоны очагового распространения стволовых вредителей. Такая ситуация складывается из-за специфики комплекса природных условий: более холодного климата, меньшего объема испарения осадков.

Темнохвойные (еловые) леса между 60 и 64° с.ш. (южная и средняя тайга) в последние два десятилетия были повреждены короедом-типографом на больших площадях и впервые стали зоной его пандемических очагов. Усыхание ели происходит здесь на обширных территориях (см. рис. 6), но реже, чем в хвойно-широколиственных лесах [2, 13], где образование менее масштабных очагов короеда-типографа наблюдается периодически уже в течение нескольких столетий. Эта территория относится к зоне высокого риска деградации темнохвойных лесов, в ней отмечается фрагментарное распространение насаждений с преобладанием в составе ели европейской и пихты сибирской.

Рис. 5. Карта насаждений Европейской части России с преобладающей долей темнохвойных пород по данным ГЛР

Рис. 6. Карта распределения участков деградации темнохвойных насаждений по широте

Выводы

Результаты проведенных исследований показывают сложную природу процесса деградации темнохвойных лесов под воздействием природных факторов, обусловленных изменением климата.

На значительной территории Европейской части России темнохвойные леса подвержены массовой деградации. В условиях увеличения частоты и продолжительности засух, а также сезонного перераспределения осадков устойчивость темнохвойных лесов зависит от комплекса природных факторов, одним из которых является глубина залегания уровня первого водоносного горизонта. При глубине его залегания более 5 м наблюдается резкое снижение устойчивости темнохвойных лесов и сокращение их доли на землях лесного фонда.

Устойчивость темнохвойных лесов также связана с географическими особенностями их произрастания. Исследованиями установлено, что выше 64° с.ш. площади темнохвойных лесов, подверженных распаду, минимальны. Такую тенденцию можно объяснить понижением температуры вегетационного периода, что оказывает неблагоприятное влияние на популяцию короеда-типографа и других насекомых, а также увеличением влаги в почве за счет снижения периодичности засух и расходов влаги на транспирацию.

Результаты исследований показывают происходящие процессы изменения границы темнохвойных лесов и продвижение их на север, где для произрастания ели и пихты складываются наиболее оптимальные условия. Установленные закономерности и тенденции имеют важное значение для планирования систем ведения лесного хозяйства в темнохвойных лесах с учетом разработки мероприятий, повышающих их устойчивость.

Список литературы Влияние гидрологических факторов на устойчивость темнохвойных лесов европейской части России

- Гниненко, Ю.И. Динамика усыхания еловых лесов в Московском регионе. - Текст: электронный / Ю.И. Гниненко, И.В. Хегай // Лесохозяйственная информация. - 2018. - № 2. - C. 65-74. DOI: 10.24419/ LHI.2304-3083.2018.2.07. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru/

- Маслов, А.Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов / А.Д. Маслов. - Пушкино: ВНИИЛМ, 2010. - 138 с.

- Щепотьев, Ф.Л. Быстрорастущие древесные породы / Ф.Л. Щепотьев, Ф.А. Павленко. - Москва: Сельхозиз-дат, 1962. - 373 с.

- Булыгин, Н.Е. Дендрология: 2-е изд., перераб. и доп. / Н.Е. Булыгин. - Ленинград: Агропромиздат. Ле-нингр. отд-ние, 1991. - 352 с.

- Устинов, М.М. Ель в лесах Брянской области / М.М. Устинов. - Брянск, 2009. - 288 с.

- OpenStreetMap [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.openstreetmap.org/ (дата обращения: 28.09.2024).

- Delhomme, J.P. Kriging in the hydrosciences / J.P. Delhomme // Advances in Water Resources. - 1978. - Vol. 1. - № 5. - P. 251-266.

- Olea, R.A. Simple Kriging / ed. R.A. Olea // Geostatistics for Engineers and Earth Scientists - Boston, MA: SpringerUS, 1999. - P. 7-30.

- Ташилова, А.А. Изменение в распределении региональных осадков в ответ на глобальное потепление / А.А. Ташилова // Наука. Инновации. Технологии. - 2021. - № 3. - C. 73-90.

- Соколов, Ю.И. Риски экстремальных погодных явлений / Ю.И. Соколов // Проблемы анализа риска. - 2018. - Т. 15. - № 3. - C. 6-21.

- Национальный атлас России: в 4 томах / А.Д. Думнов, А.А. Кирсанов, Е.А. Киселева, К.Л. Липияйнен, H.Г. Рыбальский, В.В. Снакин, А.Н. Афанасьев. - Т. 2. Природа. Экология. - Москва: ПКО «Картография», 2007. - 496 с.

- Аспекты регионального зонирования по устойчивости еловых лесов к воздействию засух. - Текст: электронный / В.М. Сидоренков, О.В. Перфильева, Н.И. Лямцев, А.В. Букась, А.А. Бобрецов, А.С. Рыбкин // Лесохозяйственная информация. - 2021. - № 2. - C. 29-38. DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2021.2.03. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru/

- Лямцев, Н.И. Изменение климата и массовые размножения короеда-типографа в Московском регионе / Лямцев, В.М. Сидоренков, Ю.С. Ачиколова // Инновации и технологии в лесном хозяйстве: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящ. 95-летию Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства (Санкт-Петербург, 16-17 мая 2024). - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства, 2024. - С. 198-204.