Влияние гидрологического режима реки Оки на состояние фауны земноводных в Окском заповеднике

Автор: Антонюк Э.В., Панченко И.М.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Год экологии и особо охраняемых природных территорий в России

Статья в выпуске: 3 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изменения численности и структуры популяций амфибий в пойме Оки (Рязанская обл.) в зависимости от гидрологического режима реки.

Амфибии, нерестовые водоемы, гидрологический режим, численность и структура популяций

Короткий адрес: https://sciup.org/148313541

IDR: 148313541 | УДК: 574.3

Текст научной статьи Влияние гидрологического режима реки Оки на состояние фауны земноводных в Окском заповеднике

Окский государственный заповедник расположен в юго-восточной части Мещеры. Его территория захватывает участки материковой террасы, к востоку постепенно переходящей в притеррасье и пойму р. Оки. Заповеднику свойственен весь набор видов амфибий, характерный для средней полосы европейской части России: обыкновенный Lissotriton vulgaris и гребенчатый Triturus cristatus тритоны, краснобрюхая жерлянка Bombina bombina , обыкновенная чесночница Pelobates fuscus , зелёная Pseudepidalea viridis и серая Bufo bufo жабы, озёрная Pelophylax ridibundus , прудовая P. lessonae , остромордая Rana arvalis и травяная R. temporaria лягушки. На границе луговой и лесной поймы Оки, на полосе соприкосновения местообитаний озерной и прудовой лягушек, отмечена их гибридная форма – P. esculentus .

В течение последних сорока лет наблюдается неуклонное снижение уровня весеннего паводка на Оке (за исследуемый период он упал ровно на 1 м) (Онуфреня, 2012). Изменение гидрологического режима реки повлекло за собой сокращение численности земноводных на территории заповедника и его охранной зоны. В данной статье рассматривается изменение численности амфибий на стационарном участке в пойме Оки, характеризующимся наибольшим разнообразием видов, на протяжении нескольких десятилетий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал собран в пойме Оки, где в 1971 г. на границе луговой и лесной поймы была заложена стационарная пробная площадь (23,5 га), включившая в себя участки

луга, леса и ряд водоемов, водность и продолжительность существования которых определяются уровнем половодья на Оке и количеством выпавших осадков. Основные исследования проводили в весенние месяцы (апрель-май) 1971-1997 и 2010-2016 гг.

Многолетние данные по видовому и количественному составу популяций земноводных получены при помощи ловчих канавок с вкопанными в них цилиндрами. Показатель плотности популяции – число животных, пойманных за 100 цилиндро-суток (экз./100 ц-с). Всего за 34 года работы (1971-1997 и 2010-2016 гг.) канавками отработано 9077 цилиндро-суток (ц-с) и поймано 210847 экз. девяти видов амфибий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 1971-1980 гг. были проведены специальные исследования по выяснению био-топического размещения земноводных, их численности, биомассы на территории заповедника (Антонюк, Панченко, 2014). В этот период особенно высокой была численность амфибий в пойме Оки (табл. 1).

Таблица 1. Численность, плотность и биомасса земноводных на стационаре в пойме Оки в апреле-мае 1971-1980 гг.

|

Виды амфибий |

Численность, экз. |

Плотность, ос/га |

Биомасса, кг/га |

|||

|

средняя |

лимит |

средняя |

лимит |

средняя |

лимит |

|

|

Остромордая лягушка |

6208 |

2940-14995 |

263,4 |

125-635 |

1,59 |

0,66-3,52 |

|

Прудовая лягушка |

4035 |

1166-7760 |

157,8 |

50-330 |

3,33 |

1,15-6,94 |

|

Краснобрюхая жерлянка |

17386 |

8140-55465 |

739,5 |

346-2360 |

4,23 |

1,70-14,40 |

|

Обыкновенная чесночница |

7958 |

3380-12140 |

338,6 |

144-517 |

2,79 |

1,49-4,37 |

|

Серая жаба |

238 |

79-349 |

10,1 |

34-22 |

0,34 |

0,09-0,83 |

|

Гребенчатый тритон |

878 |

157-1570 |

37,4 |

6,7-66,8 |

0,27 |

0,05-0,47 |

|

Обыкновенный тритон |

408 |

68-1048 |

17,4 |

2,9-44,6 |

0,02 |

0,01-0,05 |

Здесь в весенние месяцы в период размножения земноводных в среднем за 19711980 гг. численность составила 37111 экз., плотность – 1565 ос/га, биомасса – 12,6 кг/га. Стационар в пойме Оки включает в себя четыре нерестовых водоема земноводных: Большие Сады (3,6 га), Большая Толпега (1,4 га), Малые Сады (0,5 га) и Дубовое (0,5 га). Поскольку эти водоемы временные, то их гидрологический режим определяется уровнем весеннего разлива р. Оки и влажностью года. А от гидрологического состояния этих водоемов зависит успешность размножения земноводных, их численность. Наиболее мелководны и продуктивны в благоприятные по гидрологическим характеристикам годы Б. Сады, но в них, как и во все остальные водоемы на стационаре, пойменная вода Оки поступает лишь в годы, когда максимальный уровень половодья превышает 560 см. С 1978 г. на стационаре появился ротан Perccottus glenii, до последних лет сохраняющий высокую численность в Б. Толпеге и в М. Садах и резко сокращающий продуктивность размножения в этих водоемах (беспокойство размножающихся особей, уничтожение ротаном икры, головастиков, сеголеток).

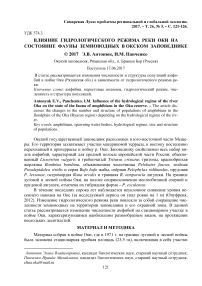

На рис. 1 отражена зависимость водного режима водоемов на стационаре от максимального уровня половодья на р. Оке. Отмечена высокая корреляция между уровнем Оки и степенью заполненности водой (площади водоемов) как всех водоемов на участке (0,752466), так и Б. Садов (0,735626).

В течение всего периода работы, но особенно многосторонне в 1971-1980 гг., на стационаре проводили учеты размножающихся амфибий и завершивших метаморфоз сеголеток (табл. 2).

аа

« о аа х а» М о 700

§ 600 о 500

год

«

м

S

о аа

«

=

а

• 1

Рис. 1. Максимальный уровень половодья на р. Оке и обеспеченность водой нерестовых водоемов амфибий на стационаре в 1971-1997 и 2010-2016 гг.

(1 – максимальный уровень половодья на р. Оке, 2 – площадь нерестовых водоемов, га, 3 – площадь Б. Садов, га)

Таблица 2. Зависимость успешности размножения бесхвостых амфибий в 1971-1980 гг. от гидрологического режима их нерестовых водоемов

|

Годы |

6 u м |

cd & 2 Ч О о м |

Число сеголеток на одну размножающуюся самку, экз. |

Погодные условия в мае |

|||||

|

остромордая лягушка |

прудовая лягушка |

чес-ночница |

жерлянка |

По 4 видам |

Осадки, мм |

Т°С |

|||

|

Продуктивные: 1979 |

663 |

9,3 |

28,6 |

45,3 |

51,1 |

11,1 |

34,0 |

5,9 |

17,3 |

|

1971 |

598 |

7,1 |

42,7 |

10,8 |

37,3 |

0,4 |

22,8 |

19,1 |

12,3 |

|

1977 |

592 |

6,7 |

42,4 |

10,2 |

67,4 |

28,7 |

37,2 |

20,5 |

14,9 |

|

1974 |

564 |

5,4 |

22,6 |

0,2 |

12,9 |

5,7 |

10,3 |

75,1 |

11,0 |

|

В среднем |

604 |

7,1 |

34,0 |

16,6 |

42,2 |

11,5 |

26,1 |

30,1 |

13,9 |

|

Непро-дуктив-ные: 1980 |

574 |

2,8 |

2,7 |

0,8 |

0,2 |

<0,1 |

0,6 |

133,4 |

10,1 |

|

1976 |

573 |

0,6 |

6,1 |

2,4 |

0,7 |

0,0 |

1,5 |

79,8 |

10,7 |

|

1973 |

564 |

0,8 |

3,0 |

0,2 |

0,2 |

<0,1 |

0,6 |

45,5 |

13,7 |

|

1978 |

550 |

2,8 |

6,8 |

0,5 |

6,7 |

<0,1 |

2,3 |

116,1 |

10,9 |

|

1972 |

550 |

0,7 |

0,5 |

1,2 |

0,3 |

<0,1 |

0,4 |

56,7 |

12,6 |

|

1975 |

465 |

0,9 |

1,9 |

0,7 |

0,6 |

<0,1 |

0,5 |

38,6 |

15,7 |

|

В среднем |

532 |

1,4 |

3,5 |

1,0 |

1,4 |

<0,1 |

0,9 |

78,3 |

12,3 |

|

19711980 |

561 |

3,7 |

15,7 |

7,2 |

1,8 |

0,5 |

11,0 |

59,0 |

12,9 |

В число продуктивных лет с высоким процентом выхода сеголеток вошли годы с максимальным уровнем половодья на Оке 564 см и выше. При этом прослеживается зависимость успешности размножения разных видов амфибий от температуры воздуха в мае. Если у остромордой лягушки более высокий процент выхода сеголеток при среднесуточной температуре воздуха (в нерестовых водоемах температура воды в зависимости от освещенности, глубины, прозрачности, цвета дна разная) 12-15°С, то у чесночницы, жерлянки и прудовой лягушки от 15 до 17°С. Существенную роль играет и соотношение солнечных и дождливых дней (от этого зависит не только температура воды, но и биомасса других организмов в водоеме, в том числе и кормовых для головастиков): наибольший выход сеголеток отмечен в годы со среднемайским количеством осадков от 5,9 до 20,1 мм. В этом случае на одну самку приходится от 23 до 37 завершивших метаморфоз сеголеток четырех видов бесхвостых амфибий.

Динамику численности земноводных на стационаре в пойме Оки изучали посредством анализа уловов канавок, расположенных рядом с водоемами. Наиболее многочисленной была краснобрюхая жерлянка – 46,5% по отношению ко всем отловленным земноводным, обыкновенная чесночница – 32,6%, остромордая лягушка – 15,3%, прудовая лягушка – 2,4%, гребенчатый тритон – 1,8%, обыкновенный тритон – 1,2%, серая жаба – 0,3%. Травяной лягушки поймано всего 22 экземпляра, озерной – 1 экземпляр. Зеленая жаба была услышана и поймана в единственном экземпляре лишь в 1971 г., после катастрофического половодья 1970 г., нарушившего естественные границы размещения мелких животных.

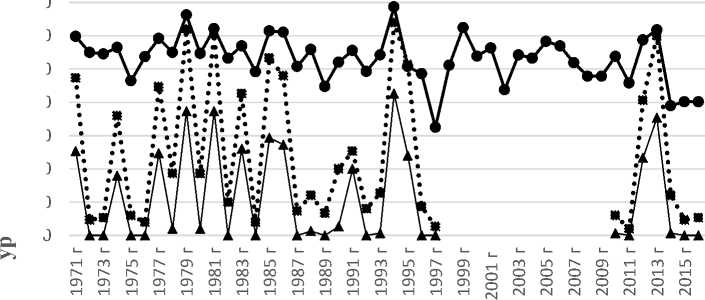

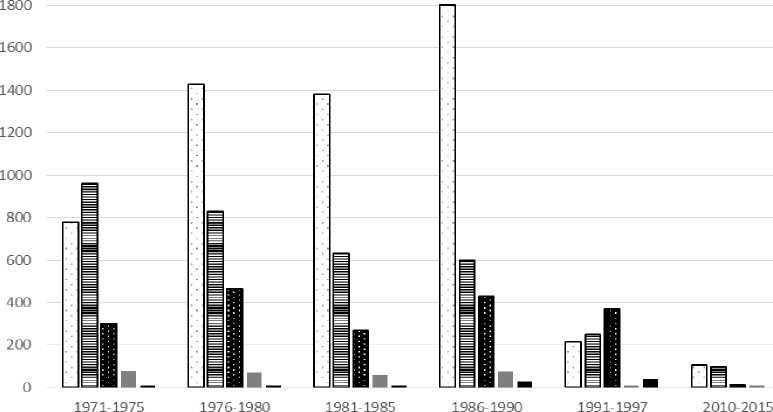

На рис. 2 представлена динамика численности бесхвостых амфибий в весенних уловах в течение 1971-1997 и 2010-2016 гг. Следует отметить, что максимальный уровень половодья на Оке в 1971-1975 гг. в среднем составил 545 см, 1976-1980 гг. -578 см, 1981-1985 гг. – 566 см, 1986-1990 гг. – 538 см, 1991-1997 гг. – 545 см, 20102016 гг. – 485 см. Соответственно уровню Оки, а следовательно площади нерестовых водоемов, изменялась и продуктивность размножения земноводных, динамика численности их популяций.

Самым многочисленным видом стала краснобрюхая жерлянка – в среднем за годы работы 952 экз./100 ц-с. Очень высокая численность пришлась на 1980-1991 гг., когда на 100 ц-с поймано в среднем 1525 экз. жерлянок, с максимумом в 1980 г. – 3666 экз./100 ц-с. В 90-е годы численность вида снизилась с 233 экз. в 1992 г. до 1 экз. в 1997 г. При этом резко упало и количество годовиков на единицу лова. Если в 19711975 гг. они составляли 13,4 экз./100 ц-с (1,7% от общего числа пойманных жерлянок), то в 1976-1980 гг. – 2,9 (0,2%), 1981-1985 гг. – 6,9 (0,5%), а в 1991-1997 гг. отсутствовали совсем.

Возобновление работ по учету земноводных в 2010 г. показало, что численность краснобрюхой жерлянки возросла за эти годы до 590 экз./100 ц-с. Однако неблагоприятные погодные условия летом 2010 г. (аномальная жара в июле-августе, вызвавшая пересыхание нерестовых водоемов и подорвавшая кормовые биотопы амфибий) и низкий уровень полых вод весной следующего года привели к практически полному отсутствию амфибий всех видов на стационаре. При этом так же, как и в 90-е гг., в уловах не отмечены молодые особи (как годовики, так и двухлетки), что говорит об отсутствии пополнения популяции за последние три года.

Второй по численности вид амфибий на стационаре в пойме Оки – обыкновенная чесночница (562 экз./100 ц-с). Самые высокие уловы отмечены в 1971-1980 гг.

(882 экз./100 ц-с) с максимумом в 1971 г. - 1472 экз./100 ц-с (из них 55,9% годовики) и в 1987 г. - 1170 экз./100 ц-с (15,3% годовиков). За годы наблюдений численность вида постепенно понижалась с 926 экз./100 ц-с в 1971-1975 гг. до 264 экз. в 1991-1997 гг. Сократилось и количество годовиков: с 279 экз./100 ц-с в 1976-1980 гг. до 75 экз./100 ц-с в 90-е годы. Абсолютные уловы обыкновенной чесночницы в 2010 г. в восемь раз меньше по сравнению с многолетней средней (1971-1997 гг.) - 781 и 109 экз./100 ц-с соответственно. В следующие годы численность изменялась от 10 до 336 экз./100 ц-с в зависимости от уровня разлива, составив в среднем 99,8 экз./100 ц-с.

□ жерлянка В чесночница Ностромордая лягушка ■ прудовая лягушка ■ серая жаба

Рис. 2. Движение численности бесхвостых амфибий в весенние месяцы на стационаре (экз. на 100 ц/с) в 1971-1997 и 2010-2015 гг.

Остромордая лягушка, занимавшая третье место по встречаемости в 80-е годы (15,6% от всех пойманных амфибий), с 1992 г. становится самым массовым видом на стационаре, как по относительной - 36,8%, так и по абсолютной численности: в среднем за годы работы 366, а в 1991-1997 гг. - 360 экз./100 ц-с. Увеличилось число годовиков в уловах: в первое пятилетие в среднем 21%, в последнее десятилетие - 55%. На 100 ц-с их число возросло с 62,1 до 208,2 экз. Однако, к 2010 г. вид практически исчез на стационаре - в единичных экземплярах отмечали вокализирующих самцов и икру в нерестовых водоемах, в уловах канавок вид почти не попадался. В благоприятный по гидрологическим и температурным показателям 2013 г. впервые за последние годы в водоемах отмечена в массе икра остромордой лягушки, а на следующий год уловы канавок составили 33 экз./100 ц-с. Повышение продуктивности вида зарегистрировано и в других точках наблюдений.

Прудовая лягушка не столь многочисленна. Относительный процент этого вида в уловах за годы работы составил всего 2,4%. Это водный вид. Поэтому в уловах канавок его численность занижена. Но и на водоемах представителей этого вида стало значительно меньше, особенно в 1991-1997 гг., когда, за исключением 1994 г., вода не поступала в нерестовые водоемы и они уже к концу мая-началу июня высыхали со- 125

всем, либо в них настолько ухудшался гидрологический режим, что метаморфоза достигали лишь отдельные сеголетки. Отмечено постепенное снижение количества прудовых лягушек в уловах на 100 ц-с от 80 экз. в 1971-1980 гг. до 12 в 1991-1997 гг. За эти же годы в 2,7 раза уменьшилось количество годовиков. Возобновление работ по учёту земноводных в 2010 г. выявило подъем численности прудовой лягушки в пойме Оки до 27 экз./100 ц-с, но из-за летней засухи вновь произошло резкое ее сокращение. После высоких уровней весенних разливов в 2012-2013 гг. встречаемость вида возросла.

Серая жаба в уловах за 1971-1997 гг. занимала по численности последнее место среди амфибий (0,3%). Но состояние популяции до 1993 г. оставалось благополучным. Как и остромордая лягушка этот вид размножается одним из первых и завершает метаморфоз в кратчайшие сроки. Уже к середине июня – началу июля, т.е. до пересыхания водоемов, жаба успевает завершить метаморфоз и выйти на сушу. Численность вида постепенно увеличивалась, достигнув максимального значения в 19861996 гг., когда взрослые особи составили 30 экз., а годовики 4 экз./100 ц-с. Однако в 1995-1997 гг. из-за жаркой погоды и маловодности нерестовых водоемов выхода сеголеток серой жабы на стационаре не отмечено. В 2010-2016 гг. представители вида в уловах канавками и в нерестовых водоемах не встречены.

Из хвостатых амфибий в заповеднике, и в частности в пойме Оки, обитает два вида тритонов – обыкновенный и гребенчатый. Численность обоих видов невелика. У обыкновенного тритона она была максимальной в 1981-1985 гг. и составляла 62,3 экз./100 ц-с (годовиков 26 экз./100 ц-с), минимальной в 1990-е годы – 8,6 (2,2) экз./100 ц-с. Сохранившаяся тенденция падения численности привела к полному отсутствию вида в уловах 2010-2012 гг. и единичным встречам в 2013-14 гг. Максимальная численность гребенчатого тритона была отмечена в 1976-1980 гг. (72 экз./100 ц-с, годовиков 7,3 экз./100 ц-с). К 90-м годам она снизилась в шесть раз и составила 12 экз./100 ц-с (годовиков 0,1 экз./100 ц-с). К 2010 г. число встреч вида сохранилось на уровне конца прошлого века – 14 экз./100 ц-с, после засухи 2010 г. держится в среднем на уровне 5 экз./100 ц-с.

Таким образом, в пойме Оки в период наблюдений, охватывающий почти полвека, произошли значительные изменения в качественном и количественном составе популяций земноводных. Поскольку гидрологический режим нерестовых водоемов в первую очередь определяется уровнем разлива р. Оки, а за годы наблюдений уровень подъема неуклонно снижался (с 561 см за 1971-1980 гг. до 476 за 2010-2016 гг.), часть из них пересыхала ещё до метаморфоза амфибий. В результате численность земноводных снизилась, в том числе из-за отсутствия пополнения популяций молодью. Особенно это коснулось видов с порционным икрометанием и поздними сроками завершения метаморфоза.

Список литературы Влияние гидрологического режима реки Оки на состояние фауны земноводных в Окском заповеднике

- Антонюк Э.В., Панченко И.М. Земноводные и пресмыкающиеся Рязанской области. Труды Окского гос. прир. биосф. заповедника. Выпуск 32. Рязань, 2014. 168 с.

- Онуфреня М.В. Гидрологический режим водоемов Окского заповедника // Тр. Окского заповедника. Вып. 27. Рязань, 2012. С. 392-420.