Влияние гуминовых препаратов на процессы гумусообразования при разложении соломы в почве

Автор: Наими О.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 8 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

В полевом и лабораторном опытах изучались процессы гумусообразования при разложении соломы в черноземе обыкновенном. Показано, что обработка соломы гуминовыми препаратами ускоряет процессы ее минерализации и гумификации в почве. Максимальная интенсивность процессов гумусообразования отмечается в первые 5-7 месяцев, о чем говорит увеличение содержания подвижного гумуса и снижение отношения Сгк : Сфк.

Плодородие почв, солома, чернозем обыкновенный, гуминовые препараты, гумус, процессы гумификации

Короткий адрес: https://sciup.org/170185409

IDR: 170185409

Текст научной статьи Влияние гуминовых препаратов на процессы гумусообразования при разложении соломы в почве

Использование соломы в качестве удобрения, а именно – заделка в почву без удаления с поля, – позволяет одновременно решить проблемы окружающей среды и воспроизводства плодородия почв в агроценозах, весьма актуальные в условиях отрицательного баланса гумуса в земледелии [1]. Масса поступающих в почву растительных остатков в агроценозах гораздо меньше, чем в природных экосистемах и не восполняет потери гумуса вследствие отчуждения с урожаями сельскохозяйственных культур [2]. В связи с этим запашка соломы, остающейся на полях, представляется перспективным агротехническим приемом, направленным на сохранение и накопление гумуса. Однако, несмотря на высокое содержание в соломе органических соединений, являющихся основой для формирования различных гумусовых веществ, основная их часть минерализуется и лишь 10–20% преобразуется в гумус [1, 3], в связи с чем возможности накопления гумуса за счет соломы и других органических удобрений требуют дополнительных исследований.

Объекты и методы исследований . Изучение процессов разложения соломы проводилось в лабораторных и полевых условиях. В лабораторном опыте почву из пахотного слоя смешивали с соломой озимой пшеницы и компостировали в течение 12 месяцев при влажности почвы 60% от ПВ. Схема опыта включала следующие варианты: 1 – контроль – почва + солома; 2 – почва + солома + гуминовый препарат

BIO-Дон; 3 – почва + солома + гуминовый препарат BIO-Дон-15; 4 – почва + солома + аммиачная селитра (из расчета 10 кг/т). Повторность опыта – трехкратная, гуминовые препараты вносились при закладке опыта. BIO-Дон – препарат, полученный щелочной экстракцией из вермикомпоста с общим содержанием гуминовых веществ 2 г/л. BIO-Дон-15 – модифицированный препарат, в состав которого введена культура Clostridium.

Полевые опыты были заложены на полевом стационаре ФГБНУ ФРАНЦ. Обработка пожнивных остатков гуминовыми препаратами проводилась непосредственно после уборки озимой пшеницы в дозировке 2 л/га. Контролем служила почва без внесения препарата и почва с внесением аммофоса в дозе 100 кг/га. Образцы отбирались в весенний период перед посевом яровой пшеницы.

Результаты исследований. Скорость протекания процессов трансформации соломы по вариантам оценивалась в лабораторном эксперименте по степени разложения целлюлозы, которая за 2 месяца составила на контроле – 39,5%, а на вариантах 2, 3 и 4 соответственно 45,9, 65,9 и 74,2%. Как видим, наибольшие значения целлюлазной активности отмечаются при внесении азота и при обработке гуминовым препаратом BIO-Дон-15, превысив контрольный вариант соответственно в 1,9 и 1,7 раза. Внесение азота создает наиболее благоприятные условия для питания микроорганизмов, повышая биологическую активность почв. В то же время обработка препаратом BIO-Дон-15 позволяет достигнуть сопоставимых результатов при меньшей затратности.

Наши исследования показали, что максимальное количество гумусовых соединений образуется в начальный период компостирования соломы (таблица). Наибольшее содержание гумуса наблюдалось через 7 месяцев с начала опыта в варианте с внесением азота – 3,70%. В этом варианте разница с контролем статистически достоверна на всем протяжении опыта и составляет 0,08-0,11%. В вариантах с гуминовыми препаратами также наблюдается превышение содержания гумуса над контролем, разница статистически достоверна для периода 0-7 месяцев компостирования.

Таблица 1. Содержание гумуса в почве (%) при компостировании соломы

|

Варианты |

Срок компостирования, месяцы |

||||||

|

0 |

1 |

3 |

5 |

7 |

9 |

12 |

|

|

1(контроль) |

3,54 |

3,56 |

3,56 |

3,59 |

3,62 |

3,62 |

3,60 |

|

2 |

3,56 |

3,58 |

3,61 |

3,62 |

3,64 |

3,61 |

3,60 |

|

3 |

3,55 |

3,58 |

3,63 |

3,64 |

3,63 |

3,60 |

3,61 |

|

4 |

3,57 |

3,65 |

3,67 |

3,69 |

3,70 |

3,66 |

3,63 |

Снижение содержание гумуса по всем вариантам после 7 месяцев компостирования свидетельствует о том, что в почве благодаря возросшей биологической активности, начинают преобладать процессы минерализации, что подтверждается исследованиями и других авторов [3, 4]. При этом содержание гумуса в вариантах 2, 3 и на контроле выравнивается, а на варианте с азотом, несмотря на существенное снижение, остается выше контрольного.

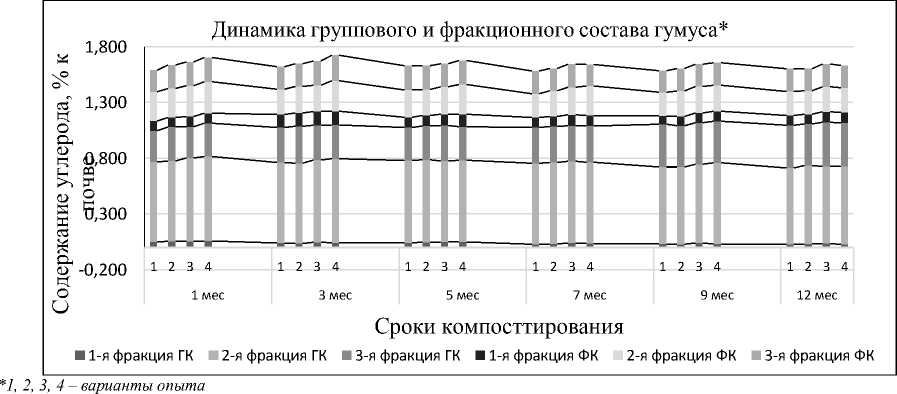

Важную информацию о гумусовом состоянии почв дает групповой и фракционный состав гумуса (рисунок). Наиболее мобильная и молодая 1-я фракция гумино- вых и фульвокислот является исходным материалом для образования специфических гумусовых веществ, а ее содержание может служить показателем интенсивности протекающих в почве процессов новообразования гумуса. Увеличение содержания этой фракции говорит об активизации процессов гумификации в начальный период компостирования соломы. Наибольшее ее содержание на всем протяжении опыта наблюдалось на вариантах 3 и 4. После 7 месяцев компостирования происходит снижение интенсивности процессов гумусообразования.

Рисунок 1. Динамика группового и фракционного состава гумуса чернозема обыкновенного при запашке соломы (% к почве)

Отношение Сгк : Сфк также является индикатором интенсивности процессов гумусообразования: его высокие значения говорят о формировании гуматного гумуса и наиболее «зрелых» гуминовых кислот, а его снижение – о новообразовании «молодых» гумусовых соединений [3, 4]. Сдвиг в сторону увеличения фульватности в первой половине опыта, когда отношение Сгк:Сфк колебалось от 2,10 до 2,32 в различных вариантах, также свидетельствует об интенсификации процессов новообразования гумуса. К концу опыта отношение Сгк:Сфк постепенно увеличивается и достигает значений 2,47-2,52. Замедление разложения связано с уменьшением легко- доступных источников питания и накоплением трудноразлагаемых веществ [3]. Наибольшие значения соотношения Сгк:Сфк по всем срокам отбора наблюда- лись в контрольном варианте, а наименьшие – в вариантах 3 и 4.

Обработка растительных остатков гуминовыми препаратами BIO-Дон и BIO-Дон-15 для очистки полей от стерни и соломы и включения их в процессы гумификации показала свою эффективность и в полевых условиях. При внесение азотных удобрений отмечается увеличение скорости разложения пожнивных остатков, количество которых в пахотном слое снизилось в 1,35-1,4 раза по сравнению с контролем без удобрений. Применение гуми- новых препаратов усилило действие азотных удобрений, еще раз подтверждая положительное влияние гуматов на развитие почвенной микрофлоры. При этом на варианте с обработкой гуминовым препаратом BIO-Дон-15, содержащим культуру Clostridium, количество неразложившихся растительных остатков было в 1,2 раза меньше, чем при обработке немодифици-рованным гуминовым препаратом.

Применение гуминовых препаратов оказало влияние и на содержание органического вещества в пахотном слое: если к началу сева яровой пшеницы количество гумуса в контрольных вариантах снизилось на 0,08-0,15% вследствие процессов окисления в условиях низких температур и повышенной влажности, то уровень гумуса в почве, обработанной гуминовыми препаратами, практически не изменился и оказался максимальным среди всех вариантов.

Заключение. В полевом и лабораторном опытах установлено, что применение гуминовых препаратов ускоряет процессы разложения и гумификации соломы и пожнивных остатков в почве, повышает ее биологическую активность, увеличивает содержание и подвижность гумусовых веществ. Максимальная интенсивность процессов гумусообразования отмечалась в первые 5-7 месяцев после заделки соломы в почву.

Список литературы Влияние гуминовых препаратов на процессы гумусообразования при разложении соломы в почве

- Кольбе Г., Штумпе Г. Солома как удобрение. М.: Колос, 1972. 88 с.

- Наими О.И. Гумусное состояние и биологическая активность чернозёмов обыкновенных (североприазовских) при длительном сельскохозяйственном использовании // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2015. №3 (53). С. 161-164.

- Гришина Л. А., Копцик Г. Н., Макаров М. И. Трансформация органического вещества почвы. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 88 с.

- Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 272 с.