Влияние густоты древостоя на структуру напочвенного покрова в разногустотных молодняках лиственницы сибирской искусственного происхождения

Автор: Гончарова И.А., Собачкин Р.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования видового состава напочвенного покрова в разногустотных ценозах лиственницы сибирской ( Larix sibirica L.). Проанализировано изменение биоразнообразия, проективного покрытия, синузиальной структуры травяно-кустарничкового яруса с густотой древостоя.

Лиственница, травяно-кустарничковый покров, густота древостоя, видовой состав

Короткий адрес: https://sciup.org/14082958

IDR: 14082958 | УДК: 630*182.47:581.55

Текст научной статьи Влияние густоты древостоя на структуру напочвенного покрова в разногустотных молодняках лиственницы сибирской искусственного происхождения

В настоящее время имеется довольно обширная литература о росте, развитии и продуктивности ценозов лиственницы разной густоты посадки [6–8, 10, 11 и др.]. Исследования, посвященные влиянию древесного полога на видовой состав и структуру напочвенного покрова, носят единичный характер [1, 2].

Цель работы : изучить влияния густоты древостоя на структуру травяно-кустарничкового яруса в мо-лодняках лиственницы искусственного происхождения.

Объекты и методы. Исследования проводились на 25-летних культурах лиственницы сибирской ( Lar-ix sibirica L.), созданных в 1982 году сотрудниками Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН под руководством А.И. Бузыкина в подзоне южной тайги (Большемуртинский лесхоз Красноярского края) на серых лесных почвах в однородных лесорастительных условиях с использованием 18 вариантов густоты (от 0,5 до 128,0 тыс. шт/га), т.е. крайние варианты густоты различались в 256 раз.

Для посадки по квадратной схеме использовали двухлетние сеянцы (табл. 1). На участке каждого варианта густоты высаживали не менее 500 растений; причем для вариантов с густотой от 48,0 до 128,0 тыс. шт/га число посадочных мест на участках увеличивалось соответственно на 10–40%. Площадь каждого участка определялась густотой и равнялась 0,007–1,0 га, по конфигурации она близка к квадратной. Участки примыкали друг к другу без разрывов, образуя целостный блок.

Таблица 1

|

Номер секции |

Начальная густота, тыс. шт/га |

Фактическая густота, тыс. шт/га |

Средний диаметр, см |

Средняя высота, м |

Относительная полнота |

|

1 |

0,5 |

0,2 |

16,5 |

9,4 |

0,2 |

|

2 |

0,8 |

0,3 |

17,1 |

10,7 |

0,3 |

|

3 |

1,0 |

0,4 |

18,4 |

11,9 |

0,4 |

|

4 |

1,5 |

0,7 |

17,7 |

12,0 |

0,6 |

|

5 |

2,0 |

0,8 |

16,1 |

11,7 |

0,5 |

|

6 |

3,0 |

1,3 |

15,3 |

13,2 |

0,8 |

|

7 |

4,0 |

1,9 |

13,5 |

13,7 |

0,8 |

|

8 |

6,0 |

2,8 |

11,6 |

13,7 |

0,9 |

|

9 |

8,0 |

2,3 |

11,7 |

12,6 |

0,8 |

|

10 |

10,0 |

2,8 |

11,0 |

11,7 |

0,9 |

|

11 |

12,0 |

5,5 |

8,7 |

12,0 |

1,1 |

|

12 |

16,0 |

6,1 |

8,9 |

12,4 |

1,2 |

|

13 |

24,0 |

7,7 |

7,9 |

11,8 |

1,2 |

|

14 |

32,0 |

6,3 |

8,6 |

11,6 |

1,2 |

|

15 |

48,0 |

7,7 |

8,6 |

12,4 |

1,4 |

|

16 |

64,0 |

10,2 |

8,2 |

11,4 |

1,8 |

|

17 |

96,0 |

11,3 |

7,0 |

11,5 |

1,4 |

|

18 |

128,0 |

18,0 |

6,8 |

11,5 |

2,1 |

Таксационные показатели молодняков лиственницы сибирской

Площадь под опытные посадки, на которой в прошлом произрастали темнохвойные древостои с участием сосны и лиственницы сибирской, длительное время находилась в сельскохозяйственном обороте.

Исследования разногустотных насаждений лиственницы сибирской проводились по общепринятым методикам [4, 5]. Для установления влияния густоты на основные биометрические показатели отдельных деревьев и ценозов в целом на участках каждого варианта густоты была проведена сплошная таксация с замером модельных деревьев. В периферийных рядах и примыкающих к редким посадкам вариантах опыта опушечные ряды исключались из общего перечета и замера высот.

Для характеристики травяно-кустарничкового покрова на каждом варианте густоты выполнено общее геоботаническое описание. Охарактеризован общий облик растительного покрова, его физиономические черты. Составлены списки видов с указанием их проективного покрытия. Названия сосудистых растений приводятся согласно аннотированному списку видов С.К. Черепанова [9]. Изучение синузиального строения фитоценозов включало определение доли в общем сложении фитоценоза, характер границ (резкие, размытые). Внутри синузий определяли видовой состав, проективное покрытие отдельных видов и их высоту. Названия синузий давалось по соответствующим доминантам. Под синузией мы понимаем одноярусные ценотически связанные и экологически однородные единицы [3].

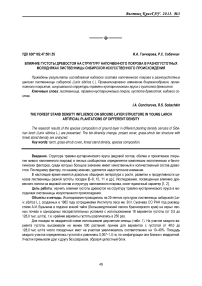

Результаты и обсуждение. В ходе исследований выяснено, что соотношение площадей, занятых окнами в пологе древостоя и биогруппами лиственницы, образующими полог, варьирует в зависимости от густоты древостоя (рис. 1). В наиболее редких ценозах с фактической густотой 0,2–0,4 тыс. шт/га (секции 1–3) древостой размещается равномерно, не образуя полога. В данных секциях 99–100% площади представлено окнами. В секциях 4–7 с густотой 0,7–1,9 тыс. шт/га площадь, занимаемая окнами, составляет 80–95% от общей площади. При густоте 2,3–18,0 тыс. шт/га (секции 8–18) площадь окон варьирует от 0 до 60%. Примечателен тот факт, что равномерное размещение древостоя, при котором 100% площади представлено биогруппой лиственницы, образующей полог, наблюдается при густоте 5,5 тыс. шт/га (секция 11). В более густых ценозах (секции 16–18) с густотой более 10,0 тыс. шт/га площадь биогрупп снижается, так как естественный отпад деревьев привел к образованию больших по площади окон.

Рис. 1. Соотношение площадей, занятых биогруппой лиственницы (1) и окнами в пологе (2)

□1

в2

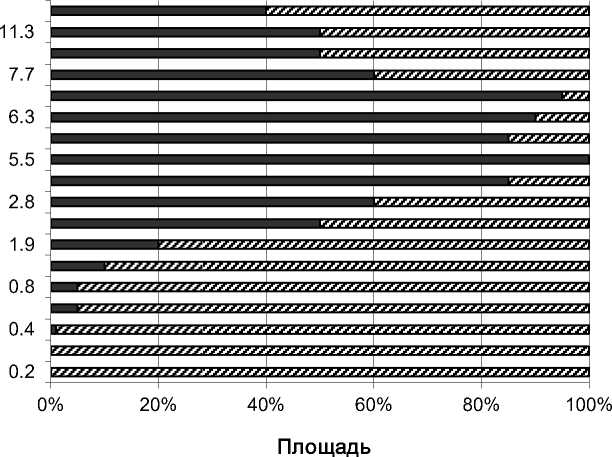

В наиболее простом случае видовое разнообразие измеряется количеством видов на единицу площади [3]. В изученных молодняках лиственницы сибирской произрастает 38 видов сосудистых растений. Количество видов растений травяно-кустарничкового яруса с густотой древостоя варьирует. В секциях 1–14 с густотой 0,2–7,7 тыс. шт/га насчитывается 10–21 вид растений травяно-кустарничкового яруса (рис. 2). В наиболее густых ценозах (секции 15–18) с фактической густотой 7,7–18,0 тыс. шт/га видовое разнообразие минимально: 3–7 видов, т.е. видовое разнообразие с густотой древостоя снижается.

Густота, тыс. шт/га-1

Рис. 2. Видовое разнообразие разногустотных лиственничников

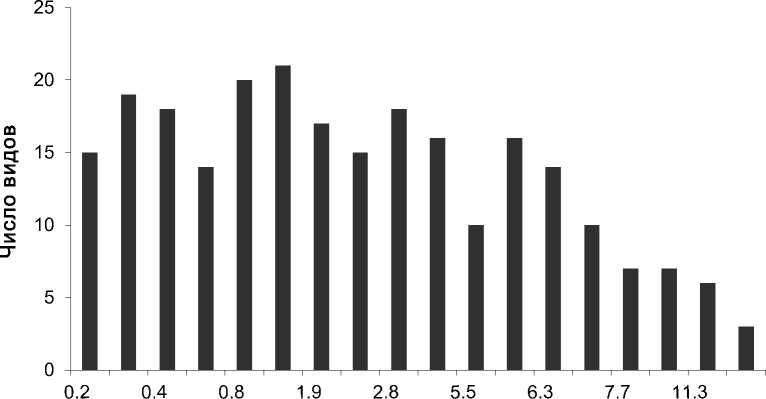

Общее проективное покрытие (ОПП) видов (как под пологом, так и в окнах) уменьшается с густотой древостоя (рис. 3). Однако это снижение носит нелинейный характер. В редких насаждениях (0,2– 1,9 тыс. шт/га – секции 1–7) ОПП под пологом (в биогруппах лиственницы) составляет 1–30%, тогда как в окнах ОПП достигает 50–90%. В древостоях с густотой 2,3–18,0 тыс. шт/га (секции 8–18) ОПП под пологом варьирует в пределах 1–10%, в окнах – 1–40%. Причем четкой зависимости уменьшения ОПП с густотой в данных пределах густоты древостоя нет. Основную роль играет размещение стволов. При равномерном распределении деревьев в насаждениях с меньшей густотой древостоя ОПП меньше, чем при групповом размещении стволов, хотя общая густота древостоя больше.

Рис. 3. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса: 1 – под пологом лиственницы (в биогруппе); 2 – в окнах

В структуре разногустотных молодняков лиственницы сибирской можно выделить две группы синузий. Первая – под пологом древостоя (мертвопокровная) и вторая – в окнах полога древостоя (крупнотравнозлаковая, разнотравно-злаковая и хвощево-разнотравная) (табл. 2). Каждая из этих групп синузий имеет свои особенности.

Площадь, занимаемая синузиями, %

Таблица 2

|

Название синузии |

Номер секции |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

|

Мертвопокровная |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

5 |

10 |

30 |

45 |

60 |

90 |

85 |

95 |

90 |

95 |

100 |

100 |

100 |

|

Крупнотравно-злаковая |

50 |

60 |

60 |

20 |

10 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Разнотравно-злаковая |

45 |

30 |

35 |

75 |

80 |

85 |

75 |

60 |

40 |

30 |

5 |

10 |

0 |

5 |

5 |

0 |

0 |

0 |

|

Хвощево-разнотравная |

5 |

10 |

5 |

5 |

5 |

5 |

10 |

5 |

10 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Отличительной чертой мертвопокровных синузий является крайне разреженный травяной покров, который состоит главным образом из видов таежного мелкотравья, способных выдерживать конкурентное воздействие древесного яруса. С густотой древостоя площадь, занимаемая мертвопокровной синузией, увеличивается. В наиболее редких ценозах (секции 1–4) с густотой 0,2–0,7 тыс. шт/га мертвопокровные синузии отсутствуют, тогда как при густоте более 7,0 тыс. шт/га (секции 13–18) они занимают 90–100% площади.

В окнах полога древостоя формируются крупнотравно-злаковая, разнотравно-злаковая и хвощево-разнотравная синузии. Крупнотравно-злаковые синузии характеризуются наличием в видовом составе Dac-tylis glomerata L. , Heracleum dissectum Ledeb. , Centaurea scabiosa L. , Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. , Thalictrum simplex L. В наиболее редких молодняках (0,2–0,3 тыс. шт/га – секции 1–3) крупнотравно-злаковые синузии занимают 50–60% площади. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 40– 50%. В молодняках лиственницы с густотой 0,7–2,8 тыс. шт/га (секции 4–10) крупнотравно-злаковые синузии занимают 5–20%, причем присутствие данной синузии обусловлено наличием окон в пологе, размером, не менее чем 2х2 м. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 30–40%.

Разнотравно-злаковые синузии отличает обилие Amoria repens L.C. Presl, Dactylis glomerata, Pimpinella saxi-fraga L., Prunella vulgaris L., Rubus saxatilis L., Agrimonia pilosa Ledeb. Видовая насыщенность приводит к расслоению на подъярусы. Первый ярус формируют Dactylis glomerata. Второй ярус представлен Pimpinella saxifraga, Prunella vulgaris, Rubus saxatilis, Amoria repens. В молодняках с густотой более 7,0 тыс. шт/га площадь разнотравно- злаковых синузий не превышает 5%. При меньшей густоте ценозов разнотравно-злаковые синузии составляют 10–85% площади. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса достигает 80%.

Хвощево-разнотравные синузии характеризуются наличием Equisetum sylvaticum L., Agrimonia pilosa, Dactylis glomerata, Ranunculus polyanthemos L. , Pimpinella saxifraga, Prunella vulgaris . В ценозах они составляют 0–10%. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 10–50%.

В задачи данного исследования также входило изучение влияния густоты древостоя на качественный состав травяно-кустарничкового яруса. В исследованных разногустотных насаждениях произрастает 38 видов растений. Их подавляющее большинство (66,7%) относится к экологической группе мезофитов (по отношению к влажности). В изученных ценозах выявлены также мезоксерофиты (24,2%) и мезогигрофиты (9,1%). Достоверного изменения количества видов, относящихся к различным экологическим группам, на единице площади, с густотой древостоя не выявлено.

Проведенный анализ поясно-зональной структуры показал наличие на изученной территории растений, относящихся к 8 поясно-зональным группам: светлохвойно-лесная (45,9%), неморальная (16,2%), лесостепная (10,9%), азональная рудеральная (8,1%), азональная луговая (8,1%), темнохвойно-лесная (5,4%), азональная сорная (2,7%), азональная прирусловая (2,7%). Наличие в общем списке растений, относящихся к рудеральным видам ( Plantago lanceolata L. , Melandrium album (Mill.) Garcke и др.) и сорным ( Sonchus arvensis L.), объясняется, вероятно, использованием данных площадей в сельскохозяйственном обороте до посадки культур. Четкой закономерности изменения количества видов, относящихся к различным пояснозональным группам, с густотой древостоя не зафиксировано.

Следует отметить, что культурам лиственницы 25 лет, процесс отпада деревьев в загущенных ценозах продолжается, в результате чего изменится видовой состав травяно-кустарничкового яруса, его структура и проективное покрытие.

Заключение . Таким образом, разногустотные молодняки лиственницы сибирской существенно различаются по составу и структуре напочвенного покрова. Важным параметром является не только исходная густота древостоя, но и итоговая после изреживания, а также относительная площадь окон, формирующихся в процессе изреживания. С увеличением густоты насаждения уменьшается проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса и видовое разнообразие, изменяется синузиальная структура. В насаждениях с густотой древостоя 0,7– 2,8 тыс. шт/га видовое разнообразие и общее проективное покрытие напочвенного покрова определяется не столько густотой древостоя, сколько неравномерностью распределения стволов деревьев по площади.