Влияние химической контаминации биосред на качество жизни у детей, проживающих на территориях высокого антропогенного риска

Автор: Акатова А.А., Аминова А.И., Балашов С.Ю., Штина И.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одному из самых популярных методов оценки здоровья населения - оценке качества жизни. Метод основан на анкетировании пациентов с разнообразной патологией и отражает различные аспекты жизнедеятельности человека - психо-эмоциональной, физической, общения и др. Авторами показано, что качество жизни зависит не только от характера имеющейся у респондента нозологической формы, но и содержания в биосредах пациентов химических контаминантов.

Химическая контаминация, высокий антропогенный риск, качество жизни детей

Короткий адрес: https://sciup.org/147204520

IDR: 147204520 | УДК: 616.3-053.2

Текст научной статьи Влияние химической контаминации биосред на качество жизни у детей, проживающих на территориях высокого антропогенного риска

Эксперты ВОЗ определяют качество жизни как «способ жизни в результате комбинированного воздействия факторов, влияющих на здоровье, счастье, включая индивидуальное благополучие в окружающей среде, удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также свободу, возможность свободных действий, справедливость и отсутствие какого-либо угнетения» (Bollen, Jackman, 1995; Atkinson, Zibin, Chuang, 1997).

Оценка качества жизни, сделанная самим больным, является ценным и надежным показателем его общего состояния. Данные о качестве жизни, наряду с традиционным медицинским заключением, сделанным врачом, позволяют составить полную и объективную картину болезни (Сердцев, 1996).

Качество жизни – общепринятый во всех странах, в том числе и России, высокоинформативный, надежный и экономичный метод оценки благополучия и индивидуального восприятия пациентом (в том числе и ребенком) своих функциональных возможностей, как на индивидуальном, так и на групповом уровне (Landgraf, Rich, Rappaport, 2002; Лукьянова, 2002).

Сравнение физического, психо-эмоционального и социального функционирования детей с различными отклонениями в здоровье с аналогичными популяционными данными даст возможность объективизации и количественного определения видов и степени отклонений в показателях здоровья и выявления этих отклонений на начальной стадии их развития.

Изучение качества жизни носит прогностический характер для выявления различных рисков и является весьма чувствительным тестом при скрининговых осмотрах.

Медицинские исследования фиксируют, что в условиях экологического неблагополучия у детей происходит нарушение энергетического метаболизма, падение энергообразования, что влечет за собой изменения в основных системах организма человека: кардиореспираторной, иммунной, эндокринной и нервной (Новик, Ионова, Никитина, 2002). Проживание в сфере высоких техногенных опасностей при длительной низкодозовой внешнесредовой экспозиции химических веществ способствует эндогенной контаминации организма. Вследствие этого качество жизни будет определяться не только приоритетной нозологической формой, но и патологическими процессами, генерированными эндогенными химическими веществами промышленного происхождения.

Цель работы – изучить влияние химической контаминации биосред на качество жизни у детей, проживающих на территориях высокого антропогенного риска, с различными нозологическими формами.

Материал и методы

Методика оценки качества жизни представляет собой анализ сведений, полученных из анкет-воп-

росников для интервью или самоотчета пациента. Для оценки влияния различных факторов на качество жизни (HRQOL) здоровых и больных детей, на развитие у них острых и хронических заболеваний была использована измерительная модель PedsQL, представляющая собой модульный подход. В анкете были сгруппированы вопросы о физическом здоровье, эмоциональном состоянии, социальной и школьной адаптации.

С целью упрощения статистической обработки нами учитывались не относительные показатели качества жизни (в пересчете на 100%), а прямое количество ответов на вопросы об имеющихся у детей нарушениях физической, эмоциональной, социальной и школьной адаптации.

Проведен анализ анкет 313 детей в возрасте от 4 до 16 лет, проживающих в сфере с внешнесредовой контаминантной нагрузкой. Больные находились на стационарном лечении в связи с различной соматической патологией (атопический дерматит, ВСД, ВИДС, респираторный аллергоз, бронхиальная астма, алопеция, псориаз, ихтиоз, функциональная диспепсия, хронический гастродуоденит, язвенная болезнь ДПК, гайморит). Все пациенты разделены на четыре возрастные категории (младше 7 лет, 7–9, 10–12, старше 13 лет).

Испытуемым проведено углубленное клиниколабораторное обследование: общеклинические, биохимические анализы крови и мочи, исследование гормонального и иммунного гомеостаза, химико-аналитическая оценка биосред на содержание ксенобиотиков, морфофункциональные и инструментальные методы исследования.

Клинико-лабораторная диагностика (общеклиническая и биохимическая) выполнены с помощью гематологического «PS-5» (Венгрия) и автоматического биохимического «Skreen Master» (США), иммунологическая – с помощью иммунофермент-ного «Stat Faх-2600» (США) анализаторов. Химико-аналитические исследования включали определение содержания 10 контаминантов в биологических средах (кровь) с помощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии, жидкостной и газовой хроматографии. Исследования крови на содержание металлов (свинца, ванадия, хрома, никеля, марганца, меди, магния) выполнены на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Perkin Elmer 3110» с использованием в качестве окислителя ацетилено-воздушной смеси с детектированием в режиме пламенной атомизации согласно методическим указаниям МУК 44.763-99-4.1.799-99 МЗ России. Определение токсических органических соединений в крови (бензол, толуол, формальдегид) выполнялось в соответствии с методическими указаниями «Сборник методик по определению химических соединений в биологических средах», утвержденными Минздравом России 06.09.1999 г.

№ 763-99-4.1.779-99. Накопление, первичную обработку, анализ и визуализацию информации проводили с использованием стандартных (SAS V 6.04, STATGRAF и др.) и специально разработанных программных продуктов. Сравнение групп по количественным признакам проводили с использованием двухвыборочного критерия Стьюдента. Оценку зависимостей между признаками проводили методом однофакторного дисперсионного анализа – для качественных признаков и методами корреляционного анализа – для количественных переменных.

Результаты исследования

В ходе исследования были выявлены следующие закономерности.

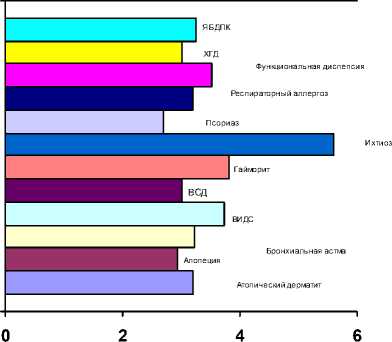

Среди параметров качества жизни дети чаще отмечали дискомфорт в сфере физических проблем (затруднение при беге, поднятии тяжести, чувство недостатка энергии), в основном независимо от нозологии, возрастной группы и среды обитания. Исключение составили пациенты с ихтиозом, степень физических проблем у которых значительно превышала аналогичный показатель, выявляемый при других соматических заболеваниях (рис. 1).

Рис. 1 . Балльная оценка физических проблем при различных нозологических формах

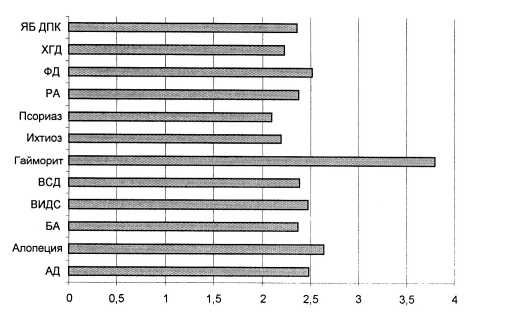

Наибольшее количество проблем в эмоциональной сфере наблюдалось у больных с обострением гайморита. При остальных нозологических формах приоритетных заболеваний, вызывающих эмоциональный дискомфорт, не отмечено (рис. 2).

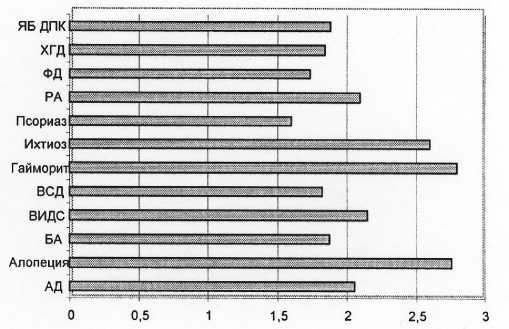

Проблемы в общении со сверстниками создают такие патологические состояния, как гайморит, ихтиоз и алопеция (рис. 3).

Преимущественное снижение качества жизни при гайморите обусловлено, по-видимому, остротой процесса и свойственной этому состоянию интоксикации. Среди хронических соматических за- болеваний приоритетными по снижению качества жизни являются аллопеция и ихтиоз.

На основании построения однофакторных математических моделей, дисперсионного анализа показателей качества жизни и данных клиниколабораторных анализов определено влияние различных сдвигов гомеостаза на степень выраженности проблем в физической сфере, эмоциональном и социальном статусах и обучении. Так, анемический синдром в виде относительного снижения гемоглобина (р < 0,05, r = –0,14), сывороточного железа (р < 0,05, r = –0,14), анизоцитоза (р < 0,05, r = –0,133) сочетался с физической дезадаптацией. На степень нарушения психо-эмоциональной сферы влияли снижение уровня глюкозы (р < 0,05, r = – 0,125) и нарушение толерантности к глюкозе (гипергликемический коэффициент) (р < 0,05, r = 0,474).

Рис. 2. Балльная оценка эмоциональных проблем при различных нозологических формах

Рис. 3. Балльная оценка проблем в социальном общении при различных нозологических формах

Были установлены причинно-следственные взаимосвязи между показателями качества жизни и химической контаминацией биосред.

Повышенное содержание свинца (р < 0,005, r = 0,194), толуола (р < 0,002, r = 0,193) ведет к более выраженным трудностям в общении и обучении. Избыточное содержание этилбензола крови (р < 0,05, r = 0,138) вызывает проблемы в показателях физическо- го состояния детей. Парадоксальное снижение проблем в эмоциональной сфере при увеличении уровня формальдегида (р < 0,05, r = –0,188) и ацетальдегида (р < 0,05, r = –0,187), возможно, обусловлено влиянием этих химических веществ на лимбико-ретикулярный комплекс, контролирующий процессы сна, формирования эмоций и др.

Выводы

Таким образом, на показатели качества жизни влияют не только тип нозологической формы, но и особенности нарушения гомеостаза и степень химической контаминации биосред. Наиболее выраженное снижение жизнедеятельности отмечается при обострении гайморита, среди хронической соматической патологии – при аллопеции и ихтиозе. Воздействуют на показатели качества жизни универсальные гомеостатические паттерны, характеризующие анемический синдром и углеводный обмен. Химическими контаминантами биосред, оказывающими влияния на различные сферы жизнедеятельности ребенка, являются этилбензол, свинец, толуол, формальдегид и ацетальдегид.

Оценка составляющих качества жизни при различных заболеваниях является эффективным способом контроля болезни, что может служить основанием для коррекции программы лечения, а также позволит добиться преемственности в ведении больного на различных этапах оказания медицинской помощи. Изучение параметров качества жизни поможет улучшить организацию профилактики и лечения различных нозологических форм, добиться нормализации всех сторон жизнедеятельности больного, и вследствие этого достичь максимальной удовлетворенности от лечения.

Детям, проживающим в условиях экологического неблагополучия, требуется разработка специальных программ реабилитации, направленных на здоровьесбережение.

Список литературы Влияние химической контаминации биосред на качество жизни у детей, проживающих на территориях высокого антропогенного риска

- Лукьянова Е.М. Оценка качества жизни в педиатрии//Качественная клиническая практика. 2002. № 4. С. 12-18.

- Новик А.А., Ионова Т.И., Никитина Т.П. Концепция исследования качества жизни в педиатрии//Педиатрия. 2002. № 6. С. 83-88.

- Сердцев М.И. Экология, метаболизм, здоровье. Чита: Изд-во ЗабГПУ, 1996. 161 с.

- Atkinson M., Zibin S., Chuang H. Characterizing quality of life among patients with chronic mental illness: a critical examination of the self-report methodology//Am. J. Psychiatry. 1997. Vol. 154, № 99. Р.105.

- Bollen K.A., Jackman R.W. Regression diagnostics. An expository treatment of outliers and influential cases//Sociol Methods Res. 1995. Vol. 15, № 5. Р. 10-42.

- Landgraf J., Rich M., Rappaport L. Measuring quality of life in children with attention-deficit/hyperactivity disorder and their families: development and evaluation of a new tool//Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2002. Vol. 156, № 384. Р. 91.