Влияние химиотерапевтического режима доцетаксел / цисплатин на состояние гранулоцитарного ростка гемопоэза у больных немелкоклеточным раком легкого

Автор: Гольдберг Виктор Евгеньевич, Хричкова Татьяна Юрьевна, Попова Наталья Олеговна, Высоцкая Виталина Васильевна, Симолина Елена Ивановна, Белевич Юлия Викторовна, Жданов Вадим Вадимович, Мирошниченко Лариса Аркадьевна, Удут Елена Владимировна, Симанина Елена Владиславовна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучали токсические эффекты комбинации цисплатин / доцетаксел у больных немелкоклеточным раком легкого III-IV стадии в отношении гранулоцитарного ростка гемопоэза, а также детально исследовали процессы его восстановления. В работе представлены результаты исследования гранулоцитопоэза у 45 онкологических больных в процессе специального лечения по однодневной схеме ТР, включающей внутривенное введение 75 мг/м2 доцетаксела и затем 75 мг/м2 цисплатина. Показатели системы крови оценивали на протяжении 3 курсов химиотерапии. В работе были использованы гематологические, культуральные и функциональные методы оценки состояния гранулоцитарного ростка гемопоэза. Проведенные исследования продемонстрировали, что реактивность гранулоцитопоэза на фоне указанного режима сохранялась на достаточно высоком уровне, а именно, наблюдалась значительная активация центральных звеньев гранулоцитарного ростка кроветворения, что приводило к накоплению незрелых и зрелых миелокариоцитов в костном мозге, увеличению костномозгового пула зрелых нейтрофилов, а также к возрастанию числа костномозговых клеток-предшественников гранулоцитопоэза в условиях ускорения их созревания.

Немелкоклеточный рак легкого, химиотерапия, гранулоцитопоэз, доцетаксел, цисплатин

Короткий адрес: https://sciup.org/140254067

IDR: 140254067 | УДК: 616.24-006.6-08:615.28:612.119 | DOI: 10.21294/1814-4861-2016-15-5-18-24

Текст научной статьи Влияние химиотерапевтического режима доцетаксел / цисплатин на состояние гранулоцитарного ростка гемопоэза у больных немелкоклеточным раком легкого

За последние 40 лет достигнут определенный прогресс в химиотерапии немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Платиновые производные начиная с 90-х гг. прошлого века и до сегодняшнего дня остаются основным компонентом самых эффективных комбинированных режимов. По данным метаанализа, проведенного Non-small cell lung cancer collaborative group, химиотерапия на основе препаратов платины больных даже с запущенными стадиями НМКРЛ приводит к увеличению медианы выживаемости на 1,5 мес по сравнению с самым хорошим поддерживающим лечением, повышает годичную выживаемость на 10 %, у 65 % пациентов приводит к симптоматическому улучшению [1, 2].

В качестве первой линии полихимиотерапии рекомендовано использование двухкомпонентных платиносодержащих схем с включением таких препаратов, как паклитаксел, доцетаксел, гемцитабин, винорельбин, иринотекан. Сравнение в проспек- тивном исследовании четырех наиболее часто используемых режимов (цисплатин / паклитаксел; цисплатин / гемцитабин; цисплатин / доцетаксел; карбоплатин / паклитаксел) не обнаружило значимых различий в эффективности и выживаемости [3–6]. При этом гематологическая токсичность III–IV степени встречается при проведении всех вышеназванных схем лечения, в основном это лейкопения и нейтропения. Так, использование режима цисплатин / доцетаксел приводит к развитию миелосупресии разной степени выраженности в 74 % случаев, причем глубокая нейтропения наблюдается у 37 % пациентов [3]. Учитывая несомненную клиническую значимость последствий миелосупрессии [7], а также принимая во внимание тот факт, что патогенетически обоснованный подбор гемостимулирующих средств невозможен без понимания процессов, развивающихся со стороны гранулоцитопоэза на фоне цитостатической терапии [8, 9], можно утверждать, что изучение

влияния препаратов схемы доцетаксел / цисплатин, как одной из основных используемых при лечении НМРЛ, представляет несомненный интерес.

Целью исследования явилось изучение реакций со стороны гранулоцитарного ростка гемопоэза, развивающихся под действием комбинации цисплатина с доцетакселом у больных раком легкого III–IV стадии.

Материал и методы

В ходе работы было обследовано 45 больных немелкоклеточным раком легкого III–IV стадий, которые получали противоопухолевую химиотерапию по однодневной схеме ТР, включающей внутривенное введение 75 мг/м2 доцетаксела (Таксотер, Санофи-Авентис, Германия) и затем 75 мг/м2 цисплатина (Цисплатин-Тева, Нидерланды). Интервал между курсами лечения составлял 3 нед, показатели системы крови оценивали на протяжении 3 курсов химиотерапии.

Материал для исследования (капиллярная и венозная кровь) забирали до и после каждого цикла цитостатического лечения. Проведение преднизолоновых проб и стернальных пункций было запланировано до начала лечения, а также перед 2-м и 3-м курсами химиотерапии. Определение показателей периферической крови (лейкоциты, лейкоцитарная формула) и дифференциальный подсчет миелограмм в стернальных пунктатах производили стандартными гематологическими методами. Колониеобразующую способность костного мозга и периферической крови определяли путем клонирования клеток-предшественников грану-лоцитопоэза (КОЕ-Г) в полувязкой питательной среде на основе метилцеллюлозы. Интенсивность созревания гранулоцитарных прекурсоров определяли по величине индекса созревания (отношение числа кластеров к количеству колоний, выросших в той же лунке) [10].

Для оценки костномозгового резерва нейтрофильных гранулоцитов использовали преднизолоновую пробу. Преднизолон (Гедеон Рихтер, Венгрия) вводили внутривенно в дозе 60 мг. Общее количество лейкоцитов (ОКЛ) и содержание сегментоядерных форм нейтрофилов определяли до, а также через 2, 3, 4, 5 и 6 ч после введения препарата. Результат пробы оценивали по величине выброса нейтрофильных гранулоцитов в процентах от исходного уровня, отмечали величину максимального выброса нейтрофилов в процентах и абсолютных числах.

Статистическую обработку полученных данных проводили методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

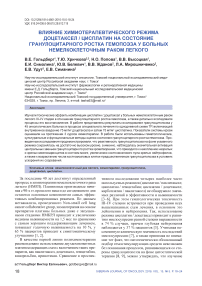

Проведенные исследования показали, что общее количество лейкоцитов при использовании схемы ТР у больных НМРЛ прогрессивно уменьшается после каждого курса химиотерапии с дальнейшим восстановлением к началу следующего. При этом максимальное падение отмечалось в конце периода наблюдения, ОКЛ составило 48 % от уровня до начала лечения (рис. 1).

Рис. 1. Изменения общего количества лейкоцитов (А, Г/л), содержания сегментоядерных нейтрофилов (Б, Г/л), палочкоядерных нейтрофилов (В, Г/л), лимфоцитов (Г, Г/л), моноцитов (Д, Г/л) и количества КОЕ-Г (Е, на 105 неприлипающих мононуклеаров) в периферической крови больных немелкоклеточным раком легкого III–IV стадии в динамике противоопухолевой химиотерапии с использованием цисплатина и доцетаксела.

По оси абсцисс – сроки исследования (1 – до лечения, 2 – после первого курса, 3 – перед вторым курсом, 4 – после второго курса, 5 – перед третьим курсом, 6 – после третьего курса), по оси ординат – значения показателя; доверительные интервалы при р<0,05

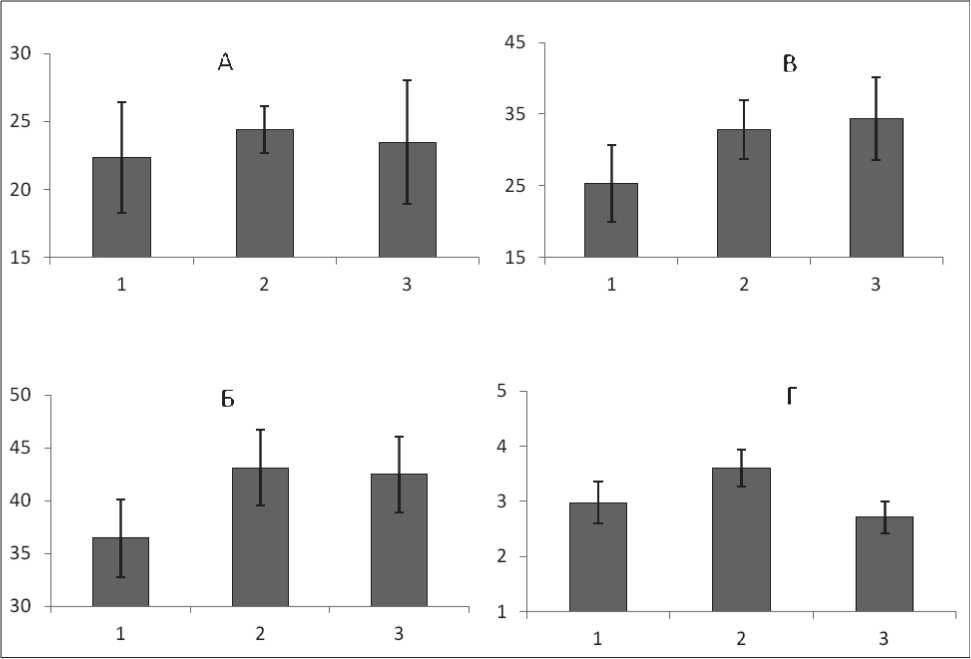

Уменьшение числа лейкоцитов было обусловлено снижением содержания лимфоцитов, моноцитов и сегментоядерных нейтрофилов (рис. 1). В то же время число палочкоядерных нейтрофилов на фоне режима PD достоверно возрастало после каждого курса цитостатического воздействия (рис. 1). Описанное явление возможно вследствие значительного накопления зрелых нейтрофильных гранулоцитов в костном мозге на протяжении всего периода исследования по сравнению с исходным уровнем – на 18,4 % (рис. 2). Число же незрелых нейтрофильных гранулоцитов при лечении препаратами изучаемой схемы не изменялось.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при лечении больных РЛ препаратами схемы ТР в ускоренную дифференцировку вовлечены все отделы гранулоцитарного ростка. При этом, вероятно, наряду с усилением пролиферации гранулоцитарных предшественников, происходит форсированное созревание менее дифференцированных прекурсоров, благодаря чему нижележащие отделы пополняются довольно быстро, и мы фиксируем достоверный рост числа зрелых нейтрофильных гранулоцитов на все сроки наблюдения.

Доказано, что основным звеном системы крови, обеспечивающим восполнение отдела морфологически распознаваемых гемопоэтических клеток в экстремальных ситуациях, являются не полипотентные стволовые кроветворные клетки, а элементы «буферного» отдела кроветворной ткани – коммитированные прекурсоры [11]. Уже перед началом второго курса химиотерапии по схеме ТР наблюдалось существенное увеличение содержания в кроветворной ткани клеток-предшественников гранулоцитопоэза (на 30,2 % по сравнению с уровнем до начала цитостатического лечения). Далее, перед третьим курсом специального лечения разница с исходным уровнем возрастала уже до 36,1 % (рис. 2).

Увеличение колониеобразующей способности кроветворной ткани развивается за счет активации нейроэндокринных механизмов, действующих как непосредственно на гемопоэтические клетки, так и через элементы гемопоэзиндуцирующего микроокружения (ГИМ), что вызывает повышение интенсивности процессов пролиферации и дифференцировки КОЕ [12, 13]. Подтверждением вышесказанному служит зафиксированное нами усиление скорости созревания гемопоэтических предшественников перед вторым курсом химиотерапии (рис. 2). Кроме того, усиление апоптоза гемопоэтических элементов под действием цитостатиков ведет к образованию большого количества продуктов деструкции, которые, в свою очередь, посредством повышения активности целого ряда акцессорных клеток – компонентов ГИМ – также стимулируют функционирование кроветворных предшественников [14]. Анализ колониеобразующей способности клеток периферической крови у больных НМРЛ в процессе курсовой противоопухолевой химиотерапии не выявил значимых различий с исходным уровнем на протяжении всего периода исследования (рис. 1).

Известно, что некоторые цитостатические препараты при введении в достаточно высоких дозах способны вызывать выход кроветворных предшественников из гемопоэтической ткани в периферическую кровь [15, 16]. Механизм этого явления активно изучается, и установлено, что в нем принимают участие рецепторы для гемопоэти-

Рис. 2. Изменения содержания незрелых (А, %) и зрелых форм нейтрофильных гранулоцитов (Б, %), количества КОЕ-Г (В, на 105 неприлипающих мононуклеаров), интенсивность созревания КОЕ-Г (Г) в костном мозге больных немелкоклеточным раком легкого III–IV стадии в динамике противоопухолевой химиотерапии с использованием цисплатина и доцетаксела

Таблица

Прирост содержания нейтрофилов (Г/л) и их максимальный выброс в периферическую кровь в ответ на введение преднизолона в процессе лечения больных раком легкого III–IV стадии по схеме

ТР доцетаксел / цисплатин, X + m

|

Cроки исследования |

|||

|

Показатели |

До лечения |

Перед 2-м курсом |

Перед 3-м курсом |

|

До введения 3,10 ± 0,30 4,09 ± 0,56 3,74 ± 0,57 2-й 4,90 ± 0,62 7,38 ± 1,34 7,17 ± 1,35 |

|

|

Динамика реакции (час) |

3-й 4,87 ± 0,56 7,78 ± 1,26* 6,65 ± 1,14 4-й 5,55 ± 0,56 7,87 ± 1,13 6,97 ± 0,97 5-й 5,36 ± 0,71 7,91 ± 0,97* 5,95 ± 0,81 6-й 4,75 ± 0,41 7,19 ± 0,98* 5,65 ± 0,77 |

|

Максимальный выброс |

Г/л 2,84 ± 0,44 4,89 ± 0,71* 3,74 ± 0,67 % 59,50 ± 0,52 121,81 ± 9,86* 99,56 ± 8,33* |

Примечание: * – отличия статистические значимые по сравнению со значением показателя до лечения (р<0,05).

ческих ростовых факторов, имеющиеся в большом количестве на кроветворных прекурсорах [17]. При этом ведущая роль в процессах направленной миграции гемопоэтических прекурсоров принадлежит хемокиновому рецептору CXCR4 [16]. Определенную роль в мобилизации предшественников играет снижение их сродства к элементам стромы костного мозга. Отсутствие усиления выхода КОЕ в циркуляцию в условиях применения схемы ТР может быть связано, с одной стороны, с нарушением описанных механизмов мобилизации клоногенных элементов под действием цитостатиков данной схемы, с другой – с негативным воздействием на механизмы мобилизации длительной премедикации дексаметазоном, являющейся обязательной частью в лечении больных, с использованием химиотерапевтических схем на основе таксанов.

Известно, что одной из наиболее важных особенностей нейтрофилов костномозгового пула является их свойство выходить в большом количестве в циркуляцию в ответ на введение глюкокортикоидов. При введении преднизолона больным раком легкого нами было выявлено преходящее повышение числа нейтрофилов в периферической крови, что свидетельствует о наличии типичной реакции костномозговых нейтрофилов на гормональный препарат (таблица).

Результаты проведенных проб перед 2-м курсом химиотерапии показали, что реакция на введение преднизолона резко усилилась, что проявлялось достоверным увеличением содержания нейтрофилов в периферической крови почти на все часы гормональной пробы, далее (перед 3-м курсом) имело место некоторое ослабление ответа костномозговых нейтрофилов на введение глюкокортикоида. При этом величина максимального выброса нейтрофилов как в абсолютных, так и в относительных значениях на протяжении всего периода исследования превышала значения, полученные у больных раком легкого до начала цитостатической терапии, достигая максимального уровня перед 2-м курсом лечения – 155 % от исходного (таблица).

Полноценность ответа на преднизолон зависит, в первую очередь, от объема костномозгового пула нейтрофильных гранулоцитов. Лечение по схеме ТР вызывало значительное накопление именно зрелых нейтрофильных гранулоцитов, которые и составляют костномозговой резерв нейтрофилов (рис. 2). Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизмы, обеспечивающие восполнение и мобилизацию костномозгового резерва нейтрофилов, остаются сохранными в условиях терапии цисплатином и доцетакселом.

Подводя итог изучению системы крови у больных НМРЛ, леченных по схеме ТР, можно заключить, что реактивность гранулоцитопоэза на фоне данного режима сохраняется на достаточно высоком уровне, а именно, наблюдается значительная активация центральных звеньев гранулоцитарного ростка кроветворения, что приводит к накоплению незрелых и зрелых миелокариоцитов в костном мозге, увеличению костномозгового пула зрелых нейтрофилов, а также к возрастанию числа костномозговых клеток-предшественников гранулоцито-поэза в условиях ускорения их созревания.

Выявленные закономерности могут быть положены в основу разработки патогенетически обоснованных технологий коррекции нарушений со стороны системы крови при лечении цитостатической миелосупрессии, возникающей в условиях химиотерапии по схеме доцетаксел / цисплатин, а также создания новых оригинальных препаратов, стимулирующих кроветворение. Кроме того, сведения о реакциях со стороны системы крови и механизмах их развития могут быть полезны, принимая во внимание тот факт, что в последние годы вновь предпринимаются попытки изменения уже существующих схем полихимиотерапии рака легкого путем добавления третьего препарата к двухкомпонентным схемам или увеличения доз применяемых препаратов под «прикрытием» колониестимулирующих факторов либо аутотрансплантации клеток костного мозга [18].

Список литературы Влияние химиотерапевтического режима доцетаксел / цисплатин на состояние гранулоцитарного ростка гемопоэза у больных немелкоклеточным раком легкого

- Рак легкого/Под ред. П. Логригана, М.: Рид Элсивер; 2009, 196 с.

- Реутова Е.В., Маренич А.Ф. Немелкоклеточный рак легкого: перспективы химиотерапии. Атмосфера. Пульмонология и аллергология. 2011; 3: 3-10.

- Багрова С.Г., Бычков М.Б., Горбунова В.А., Кузьминов А.Е., Насхлеташвили Д.Р. Сравнительная оценка различных платиносодержащих режимов химиотерапии в лечении распространенного мелкоклеточного рака легкого (опыт отделения химиотерапии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). Российский онкологический журнал. 2013; 2: 4-10.

- Консервативное лечение рака легкого/Под ред. В.А. Горбуновой. М.: Литтерра; 2005, 127 с.

- Shen G., Bian G., Yu H., Gao M., Kang D., Shen G., Hu S. Comparison between cisplatin plus vinorelbine and cisplatin plus docetaxel in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials. Mol Clin Oncol. 2014 Jan; 2 (1): 146-150.