Влияние хронического γ-излучения в малых дозах на поведение мышей и их потомков

Бесплатный доступ

В последнее десятилетие наблюдается значительный интерес исследователей к потенциальным нераковым эффектам низких (0, 4 нед.) проводилось тотально на 60Co-установке (мощность дозы 3,9 сГр/сут, ИБК РАН, Пущино) до накопления суммарной дозы 0,1 Гр. Через 2 нед. после облучения самцов скрещивали с необлучёнными самками для получения F1-потомства. Оценка общей активности и уровня тревожности, пространственного обучения, долговременной и кратковременной гиппокамп-зависимой памяти у облучённых самцов была проведена через 1 сут после воздействия, а у потомков - по достижении ими возраста 4 нед. Полученные результаты выявили отсутствие тревожности как в F0, так и F1 группах мышей, при этом для животных, подвергнутых длительному g-облучению в дозе 0,1 Гр, была характерна более высокая локомоторная активность и достоверное увеличение суммарного времени нахождения в центральной зоне теста «открытое поле». Кроме того, для облучённых самцов была характерна наиболее быстрая динамика приобретения навыка в лабиринте Барнс с сохранением памятного следа, что свидетельствует об отсутствии нарушений в пространственном обучении и долговременной гиппокамп-зависимой памяти. В то же время, у облучённых животных выявлено нарушение эпизодической памяти в тесте на распознавание нового объекта. Неизменённый паттерн поведения и когнитивные способности по сравнению с контрольными животными наблюдали в группе F1-мышей, что свидетельствует об отсутствии генетической нестабильности у потомков облучённых самцов по исследованным параметрам поведения.

G-излучение, низкодозовая лучевая терапия, малые дозы, поведение, когнитивный дефицит, гиппокамп, эпизодическая память, мыши, радиобиология

Короткий адрес: https://sciup.org/170209551

IDR: 170209551 | УДК: 577.391:599.323.4 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-1-46-54

Текст научной статьи Влияние хронического γ-излучения в малых дозах на поведение мышей и их потомков

Влияние ионизирующего излучения (ИИ) на поведение и нейроиммунитет является новой областью исследования. В настоящее время основное внимание уделяется клинической лучевой терапии онкопатологий и оценке последующего развития неблагоприятных когнитивных нарушений у пациентов в ранние или отдалённые сроки после воздействия. Традиционное терапевтическое облучение включает в себя доставку высоких доз (30-80 Гр/14-60 дней) с максимальной выгрузкой дозы в целевую ткань, однако, при этом часть окружающей её нормальной ткани так же подвергается облучению в малой дозе. Помимо этого, последние годы в Европе высокий клинический интерес уделяется низкодозовой терапии не только рака, но и различных воспалительных и нейродегенеративных заболеваний, с использованием ультрафракционной схемы лечения (0,1-0,8 Гр через каждые 4-6 ч). Особое внимание исследователей к потенциальным нераковым эффектам низких (<0,1 Гр) и умеренных (0,1-0,5 Гр) доз ИИ, в частности, когнитивным и нейро-дегенеративным эффектам ИИ, возникло после публикации результатов исследования шведско-

Сорокина С.С. - ст. науч. сотр., к.б.н.; Попова Н.Р.* - з ав. лаб., к.б.н. ИТЭБ РАН.

го коллектива [1], в котором авторы показали, что низкие дозы ИИ приводят к снижению когнитивной функции у людей. Тем не менее, исследования в этой области остаются немногочисленными, несмотря на то, что уже достоверно известно о когнитивных дефицитах как у людей, так и в экспериментах на животных, подвергнутых облучению ИИ в высоких дозах [2, 3]. Отметим также, что текущие рекомендации по радиационной защите в отчёте Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) основаны на детерминированном пороге когнитивных эффектов 1-2 Гр у взрослых и 0,1-0,2 Гр у детей [4]. В свою очередь, такой радиационной нагрузке за рамками лучевой терапии может подвергаться среднестатистический житель при частых авиаперелётах и регулярных медицинских процедурах (рентгенография, компьютерная томография и др.). Таким образом, актуальным является исследование ИИ в малых дозах на когнитивные функции для целей развития радиационной биомедицины, а также обеспечения безопасности при исследовании дальнего Космоса.

Материал и методы

Объектом исследования были самцы белых нелинейных мышей SHK, в возрасте 4 нед. (n=30). Животных содержали отдельно по группам (n=10) в поликарбонатных клетках с подстилом из опилок по 5-10 особей в виварии ИТЭБ РАН (Пущино) при температуре 22±2 °С. Режим освещённости - 12 ч/12 ч. Животные имели свободный доступ к воде и полнорационному экструдированному корму для лабораторных животных (ООО «Провими», Россия). В экспериментах следовали этическим нормам по работе с лабораторными животными по протоколу, утверждённому Комиссией по биоэтике и биологической безопасности ИТЭБ РАН. Все исследования с участием животных в ИТЭБ РАН осуществляются согласно Директиве 2010/63/EU Европейского парламента и совета европейского союза по охране животных, используемых в научных целях. Облучение животных проводилось в пластиковом контейнере тотально на 60Со-установке (мощность дозы 3,9 сГр/сут, ЦКП ИБК РАН, Пущино) круглосуточно с коротким перерывом для ухода за животными. Суммарная доза облучения составила 0,1 Гр. Необлучённые мыши содержались в тех же условиях и подвергались тем же манипуляциям, что и экспериментальные животные, при выключенной установке. Через 2 нед. после облучения самцов скрещивали с необлучёнными самками для получения F i -потомства. Через сутки после последнего облучения мышей-«родите-лей» и по достижении «потомками» возраста 4 нед. для оценки общей активности и уровня тревожности, пространственного обучения, долговременной и кратковременной гиппокамп-зависи-мой памяти использовали тест «открытое поле», лабиринт Барнс и тест на распознавание нового объекта (НПК Открытая Наука, Россия) по методикам, описанным нами ранее [5]. Полученные данные обрабатывались с помощью статистической программы SigmaPlot12.0 (Jandel Scientific, USA). Для оценки достоверности различий показателей между контрольной и экспериментальными группами применялся t-тест Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

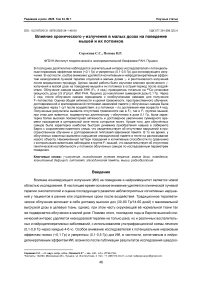

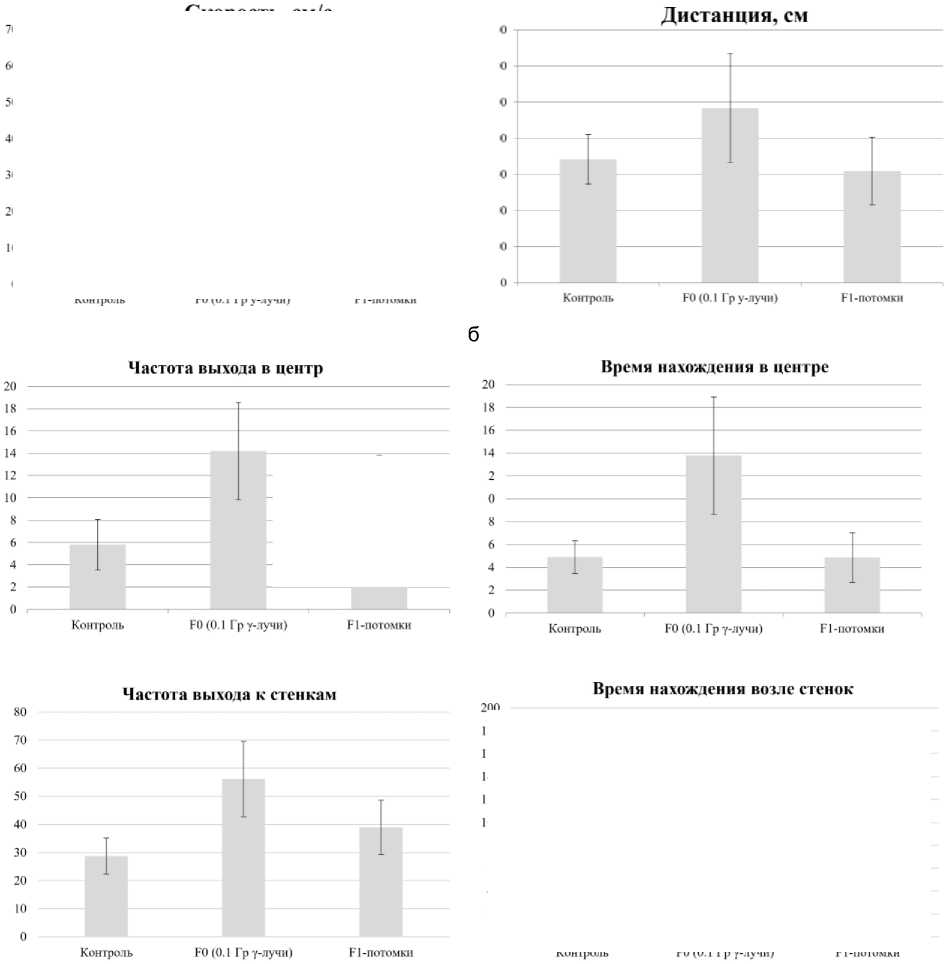

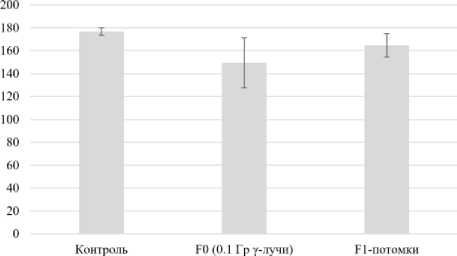

Анализ результатов, полученных при тестировании мышей в установке «открытое поле», выявил более высокий уровень локомоторной активности в группе облучённых мышей по сравнению с необлучёнными животными. Мыши этой группы прошли большее расстояние с более высокой скоростью (рис. 1а), чаще остальных выходили как в пристеночные, так и центральные сектора арены, при этом достоверные отличия были получены только для суммарного времени пребывания в центре тестовой площадки (рис. 1б), что в целом может свидетельствовать о преобладании исследовательского типа поведения над оборонительным. Для корректной оценки наличия стресса у животных фиксировалось количество актов груминга, дефекации и уринации. Наблюдаемый низкий уровень актов на фоне высокой локомоторной активности указывает на отсутствие тревожности у всех экспериментальных групп (данные не проиллюстрированы).

Рис. 1. Изменение ориентировочно-исследовательского поведения в тесте «открытое поле» у мышей, подвергнутых воздействию 0,1 Гр хронического γ-излучения, и их потомков: а) скорость, см/с и пройденное расстояние, см; б) частота выхода и суммарное время нахождения в центральном и пристеночных секторах арены.

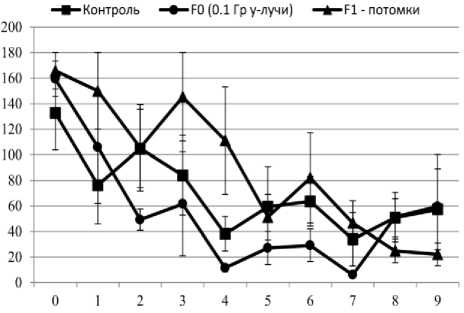

а

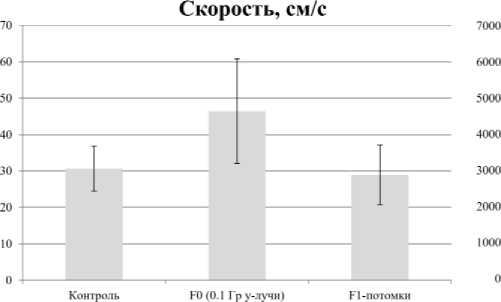

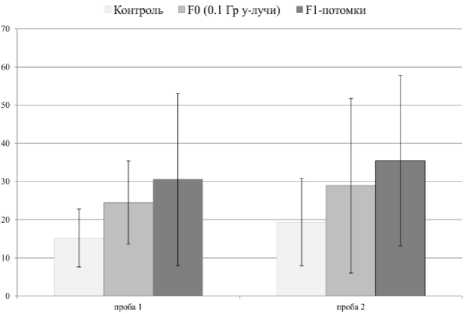

Для оценки пространственного обучения был использован лабиринт Барнса. В первые сутки исследования животных знакомили с тестовой площадкой. А во второй, третий и четвёртый день в трёх повторах осуществляли этап обучения. Скорость нахождения убежища определяли через 2 (проба 1) и 7 (проба 2) сут. после обучения. На рис. 2а представлены кривые обучения, демонстрирующие изменение времени поиска убежища при увеличении числа испытаний (9 сеансов). Все группы животных продемонстрировали хорошее обучение в течение 3 дней в лабиринте Барнс, при этом в группе облучённых мышей динамика приобретения навыка была самая быстрая. Что касается оценки закреплённого навыка по поиску истинного убежища в тестовых испытаниях (проба 1 и 2), то из рис. 2б видно отсутствие достоверных различий между экспериментальными группами, хотя формирование стойкого памятного следа, по-видимому, наиболее выражено для контрольной группы.

а б

Рис. 2. Влияние 0,1 Гр хронического γ-излучения на пространственную память мышей и их потомков в лабиринте Барнс: а) динамика обучения мышей в течение 9 сессий; б) тестирование животных через 2 и 7 сут после обучения.

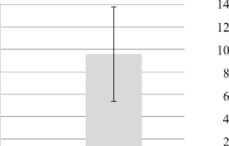

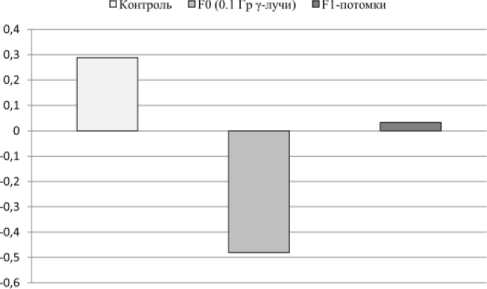

Сравнение средних значений коэффициентов дискриминации (КД) в тесте на распознавание новых объектов показало, что длительное воздействие γ-излучения в дозе 0,1 Гр значимо сказывается на способности животных дифференцировать «новый» и «старый» объект. Значение КД для этой группы мышей составило -0,48 по сравнению с 0,29 и 0,03 для контрольной группы мышей и F1-потомков соответственно (рис. 3).

Коэффициент дискриминации (NOR test)

Рис. 3. Влияние хронического γ-излучения 0,1 Гр на непространственную кратковременную память у мышей и их потомков в тесте распознавания нового объекта: коэффициент дискриминации (КД) = t(А2) – t(A1)/t(A2) + t(A1), где t(А2) – суммарное время, проведённое у нового объекта, а t(A1) – суммарное время, проведённое у старого объекта. Значения КД>0,1 означают, что животное различает новый и старый объекты.

В публикациях встречаются немногочисленные исследования по влиянию малых доз Y-излучения на поведение и когнитивные функции у животных, при этом влияние хронического воздействия было изучено лишь в единичных работах, а представленные результаты противоречивы. Так, было установлено, что через несколько часов после тотального Y-облучения в дозе 0,1 Гр у мышей в головном мозге активируется ряд генов, приводящих к нарушению функционирования нейрональных сигнальных путей и, как следствие, к когнитивным дисфункциям, наблюдаемым в ранний период после облучения, сходные с теми, которые также возникают при старении и болезни Альцгеймера [6]. При этом, показано, что низкодозовая лучевая терапия значительно повышает активность супероксиддисмутазы 2 в головном мозге, приводя к снижению радиационно-индуцированного окислительного стресса, с сохранением эффекта до 8 дней после воздействия [7]. В работе [8] мышей подвергали тотальному Y-облучению в дозе 0,1 Гр (при мощности дозы 0,00083 Гр/мин), после чего через 7 дней дополнительно подвергали смешанному Y-нейтронному краниальному облучению в дозе 1 Гр. Для всех групп животных был характерен нормальный уровень локомоторной активности без признаков тревожности. Нарушение гиппокамп-зависимых когнитивных функций, значительное повышение уровня активированной микроглии и астроцитов в головном мозге, а также изменение уровня про- и противовоспалительных цитокинов в генах нейротрофических факторов гиппокампа наблюдалось через 2 мес. только после комбинированного облучения. При этом, количество DCX-позитивных клеток уменьшалось после воздействия Y- или нейтронного облучения, но увеличивалось после комбинированного. Известно, что астронавты во время длительных космических полётов подвергаются воздействию низкодозовой Y-радиации в сочетании с микрогравитацией, в связи с чем в работе [9] мышей подвергали облучению в дозе 0,04 Гр Y-лучами (0,01 Гр/ч) с разгрузкой задних конечностей для имитации микрогравитации в течение 3 нед. При тестировании мыши, которые получали разгрузку, проводили значительно больше времени на открытых участках нулевого лабиринта, были гипоактивны в открытом поле и тратили меньше времени на борьбу в тесте с подвешиванием хвоста чем мыши, которые были облучены и не получали разгрузку. Мыши в комбинированной группе проявляли большую иммуноактивность по аквапорину AQP4, чем контрольные животные. Не было обнаружено различий в водном лабиринте или ротароде, и не наблюдалось никаких эффектов, связанных только с излучением. Эти результаты свидетельствуют о том, что микрогравитация может привести к отсроченным изменениям в исследовательском поведении при отсутствии других сенсомоторных или когнитивных нарушений, и что сочетание микрогравитации и хронической низкой дозы Y-излучения может привести к дисфункции ГЭБ. В 2013 г. был запущен крупный проект INSTRA, изучающий поздние эффекты на здоровье у мышей, которые получили низкую дозу у-излучения в раннем возрасте. В одном из исследований 10-недельных самцов и самок мышей (C57BL/6 x C3HF1) подвергали тотальному облучению в низких дозах Y-излучения (0; 0,063; 0,125 и 0,5 Гр). Результаты указывают на долгосрочное влияние (4, 12 или 18 мес.) однократной малой дозы Y-излучения на сенсомоторный рефлекс, спонтанную локомоцию, тревожность, обоняние и социальную память. Были установлены дозозависимые изменения в поведении взрослых мышей, причём некоторые изменения наблюдались при дозе от 0,063 Гр. Так же дозозависимое облучение воздействовало на популяции нейрональных и глиальных клеток гиппокампа, изменяя их количество и морфологию [10]. Ещё одно исследование посвящено эффектам однократного воздействия низкой дозы γ- или протонного излучения на усталость [11]. Авторы отмечают, что такому воздействию могут подвергаться экипажи во время высотного коммерческого полёта, участники аварии ядерного реактора или повышенной солнечной активности. Чтобы исследовать краткосрочное воздействие низкой дозы ИИ на поведение мышей и нейроиммунитет, самцов мышей CD-1 облучали тотально в дозе 0,5 и 2 Гр. Было обнаружено, что γ-излучение снижает спонтанную локомоторную активность на 35% через 6 ч после облучения. В то же время, мотивированное поведение социального исследования не было затронуто. Исследование транскриптов генов провоспалительных цитокинов в мозге показало, что γ-излучение увеличило экспрессию TNF-α в гиппокампе уже через 4 ч после облучения. Это было сопряжено с последующим увеличением IL-1RA (через 8 и 12 ч после облучения) в коре и гиппокампе и снижением активности регулируемого цитоскелетом белка (Arc) (через 24 ч после облучения) в коре. В совокупности эти результаты указывают на то, что ИИ в низких дозах быстро активирует нейроиммунную систему, потенциально вызывая симптомы, похожие на раннюю усталость у мышей.

Заключение

В последние десятилетия возросла обеспокоенность возможным развитием когнитивных дисфункций после воздействия низких доз ИИ. В настоящее время в литературе имеются доказательства развития когнитивных дефектов при воздействии облучения в дозах выше 0,1 Гр, хотя полученные данные весьма противоречивы: ряд авторов выявил длительные дозозависимые изменения в поведении животных, в то время как другие сообщают о горметическом эффекте исследованного диапазона доз. В данном исследовании мы также не обнаружили развитие тревожности и нарушений в пространственном обучении, но выявили нарушение эпизодической памяти у мышей, хронически облучённых γ-лучами в дозе 0,1 Гр. Отсутствие достоверных различий между контрольными мышами и F 1 -потомками от облучённых самцов может свидетельствовать об отсутствии генетической нестабильности, проявляющейся в когнитивной дисфункции. Мы полагаем, что представленные результаты могут внести вклад в накопление немногочисленных противоречивых данных по биологическим исследованиям влияния малых доз γ-излучения на когнитивные функции.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской федерации (FFRS-2024-0019, ИТЭБ РАН).