Влияние инбридинга на жизнеспособность, сохранность и анатомию печени крольчат калифорнийской породы

Автор: Вахрушева Т.И., Жемер Ю.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние инбридинга на жизнеспособность, сохранность и проявление аномалии строения печени в виде щелевидных пространств у кроликов калифорнийской породы. Исследования проведены на базе кролиководческого хозяйства «Братец кролик» в период с мая 2017 по март 2018 г. Анализ полученных результатов показал, что рождаемость крольчат вне зависимости от форм инбридинга находилась в пределах физиологической и породной нормы. Показатели жизнеспособности крольчат в возрасте от 1 до 95 сут коррелировали со степенью инбридинга животных: 100 % сохранность наблюдалась в контрольной группе, при этом самые высокие показатели смертности зафиксированы в опытной группе с тесной степенью инбридинга I-II - 84,3 %. В опытной группе II-II с наиболее близким родством особей в родительских парах зафиксировано наибольшее количество мертворожденных и крольчат с врожденными аномалиями - 75 % от всех случаев рождения крольчат с уродствами и 47,4 % случаев недоразвитых эмбрионов. При изучении влияния инбридинга на показатели живой массы установлено, что наибольшую живую массу среди опытных групп набрали крольчата, полученные путем близкого инбридинга - группа III-II, самую низкую среднюю живую массу имели крольчата из группы с тесным инбридингом II-I, их показатели по стандартам калифорнийской породы соответствуют нижней границе допустимого веса...

Кролики калифорнийской породы, инбридинг, сохранность молодняка, печень, анатомия печени, врожденные аномалии, топографическая анатомия, патологическая анатомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140243439

IDR: 140243439 | УДК: 619-616-091:611.36:636.93

Текст научной статьи Влияние инбридинга на жизнеспособность, сохранность и анатомию печени крольчат калифорнийской породы

Введение. В настоящее время в кролиководческих хозяйствах и фермах, расположенных на территории Российской Федерации, разводится более 40 пород кроликов, при этом большое внимание уделяется разведению гибридов, откормочные и скороспелые качества которых превышают продуктивные характеристики исходных пород. Нередко кролиководы для сохранения и улучшения продуктивных характеристик поголовья используют близкородственное скрещивание, что обуславливает накопление в геноме популяции гомозиготных генов, приводящих, как правило, к рождению ослабленного, нежизнеспособного потомства или проявлению у потомства генетически обусловленных нарушений анатомического строения различных органов [1]. Так, в частном хозяйстве «Братец кролик», расположенном в Емелья- новском районе Красноярского края, при убое откормочного молодняка, полученного путем близкородственного скрещивания, у 30 % особей отмечалась аномалия анатомического строения печени различной степени выраженности в виде наличия множественных щелевидных пространств, расположенных на каудальной поверхности органа.

Различают несколько форм инбридинга: тесный – представляющий собой подбор наиболее близкородственных пар, наблюдающийся при спаривании отца и дочери, матери и сына или двух однопометников; близкий – скрещивание животных, являющихся потомками одного отца или одной матери; умеренный – спаривание животных, имеющих общих предков в III–IV колене родословной; отдаленный – скрещивание животных, общие предки которых находятся за пределами четырехколенной родословной [ 2 ] . В доступной литературе имеются сведения о том, что кролики обладают высокой генетической изменчивостью и поэтому довольно устойчивы к близкородственному скрещиванию [3–5]. Так, при применении тесного инбридинга должно пройти не менее 8–9 поколений до проявления первых признаков инбредной депрессии – гомозиготность в этом случае составит 90 %. Тем не менее, передача генетически обусловленных аномалий, даже без изменений фенотипа, является неблагоприятным фактором, так как накопление в геноме популяции отсроченных патологий может привести к вырождению стада и распространению в другие хозяйства особей, несущих наследственные аномалии [2, 4]. Исходя из вышеизложенного, исследование жизнеспособности и нарушений анатомического строения органов у кроликов при близкородственном скрещивании является актуальной темой.

Цель исследования : изучить влияние инбридинга на жизнеспособность и сохранность потомства, а также проявление аномалий анатомического строения печени у кроликов калифорнийской породы.

Задачи исследования. Исходя из цели исследования были поставлены следующие задачи: 1) изучить влияние различных форм инбридинга на показатели рождаемости крольчат; 2) изучить влияние различных форм инбридинга на жизнеспособность и сохранность крольчат в постнатальном периоде; 3) изучить анатомо- топографические особенности строения печени кроликов калифорнийской породы в норме; 4) изучить особенности аномального строения печени у кроликов калифорнийской породы и степень их выраженности при различных формах инбридинга.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе кролиководческого хозяйства «Братец кролик» в период с мая 2017 по март 2018 г. Ферма оборудована промышленными маточно-откормочными клеткам КМФ-2, системами поддержания микроклимата, автоматической системой вентиляции, освещения, поения. Кормление животных проводилось полнорационными комбикормами марки «Purina», «Vega» и луговым сеном.

Объектом исследования являлись кролики калифорнийской породы – 78 крольчих, 45 кролов – в возрасте от 4 до 18 месяцев и 611 полученных от них крольчат в возрасте от 1 до 94 сут. Живая масса всех особей соответствовала стандартам породы. Все профилактические мероприятия, а также вакцинация от инфекционных болезней – вирусной геморрагической бо- лезни кроликов, миксоматоза и пастерёллеза – проведены согласно графику. При отборе животных учитывался их физиологический статус, на момент постановки опыта все животные были клинически здоровыми.

Для исследования было сформировано 6 групп животных – 5 опытных и 1 контрольная, по 13 крольчих и от 2 до 13 кролов в каждой группе. Группы создавались в соответствии с родством животных друг с другом (табл. 1). При формировании групп руководствовались методом подбора пар-аналогов [6]. Каждой группе в зависимости от степени родства особей были присвоены обозначения буквами и римскими цифрами. Степень инбридинга обозначалась римскими цифрами, указывающими на поколение, в котором встречается общий предок. Первая цифра – колено по отцовской части родословной; вторая – по материнской. Буквенные обозначения являются аббревиатурой, характеризующей родство использованных животных между собой: С-М – сын и мать, О-Д – отец и дочь, Б-С – брат и сестра, Д-П – дядя и племянница, К-К – кузен и кузина.

Таблица 1

|

Группа |

n |

Форма инбридинга |

Количество |

|

|

крольчих |

кролов |

|||

|

Контрольная группа О-О |

15 |

- |

13 |

2 |

|

Опытная группа II-I– (С-М) |

26 |

Тесный |

13 |

13 |

|

Опытная группа I-II– (О-Д) |

15 |

Тесный |

13 |

2 |

|

Опытная группа II-II – (Б-С) |

26 |

Тесный |

13 |

13 |

|

Опытная группа III-II – (Д-П) |

15 |

Близкий |

13 |

2 |

|

Опытная группа III-III – (К-К) |

26 |

Умеренный |

13 |

13 |

Схема опыта

Всех крольчих опытных и контрольной групп одноразово, в одно и то же время случали с соответствующими по родственным связям кролами. При этом учитывали оплодотворяемость крольчих. Рождаемость крольчат оценивали по общему количеству новорожденных в группе и среднему количеству крольчат в гнезде. Влияние различных форм инбридинга на жизнеспособность потомства учитывали путем подсчета в каждой группе количества мертворожденных крольчат; крольчат с внешними врожденными анатомическими аномалиями; недоразвитых эмбрионов, вышедших во время родов; а также количества крольчат, доросших до забоя, и их средней живой массы. Взвешивание животных производилось на электронных весах марки Capacity SF 400 (10 000 г ± 1 г). Крольчата до 30 сут содержались совместно с крольчихой, на 31-е сут отсаживались в клетки откорма, где находились до возраста 94–95 дней, после чего производился забой всех крольчат группы. От тушек животных для патоморфологического исследования бралась печень, проводилось взвешивание органов, макроскопические и морфометрические исследования. От трупов павших животных брался патолого-анатомический материал для лабораторных исследований – инфекция исключена во всех случаях.

Результаты исследования . При изучении оплодотворяемости самок всех экспериментальных групп установлено, что все крольчихи, участвующие в исследовании, забеременели после одной случки с кролом и родили крольчат на 29–31-е сут беременности, что является нормой для данного вида животных, т. е. оплодо-творяемость крольчих во всех группах составила 100 %. Средние показатели рождаемости составили 6,5 голов в контрольной группе и 8,7 голов в опытных группах, при этом самая высокая рождаемость отмечалась в группе I-II – 9,3 голов на одну самку, и самая низкая – в группе III-III – 7,9 голов в гнезде, при средних породных показателях 6–7 голов крольчат на самку (табл. 2).

Показатель сохранности крольчат в период от 1- до 95-суточного возраста в контрольной группе составил 100 %, при этом самый низкий уровень выживаемости потомства отмечался в опытной группе I-II – 84,3 %, в остальных опытных группах были получены следующие результаты по этому параметру: II-I – 91,4 %; II-II – 96,4; III-II – 97 и III-III – 98,2 %.

Средняя живая масса крольчат при забое в возрасте 94–95 сут во всех группах составила более 2 000 г. Самые крупные крольчата были получены в контрольной группе, их средние показатели живой массы составили 2 840 г, что соответствует весу животных класса элита и является максимальным для данного возраста и породы [7]. Это, по всей видимости, связано с меньшим количеством крольчат в гнезде на одну самку по сравнению с опытными группами, и, как следствие, с большим пищевым ресурсом на одного крольчонка. Благодаря этим факторам потомство группы контроля сформировалось с максимальным весом.

Показатели средней живой массы крольчат во всех опытных группах соответствовали стандартному весу животных I и II класса калифорнийской породы кроликов, что является нормой для гнезд от 8 крольчат и более [7, 8]. Среди опытных групп самые высокие показатели живой массы были зафиксированы у крольчат в опытной группе III-II – 2 510 г (табл. 2). Самые низкие средние показатели живой массы зафиксированы у крольчат опытной группы II-I – 2105 г, это на 16,1 % меньше веса крольчат в группе III-II и соответствует весу кроликов II класса. В остальных опытных группах наблюдалось незначительное отставание средних показателей живой массы от веса крольчат группы III-II: на 6,8 % – в группе I-II; на 3,9 % – в группе II-II; на 7,9 % – в группе III-III.

Во всех группах тесного инбридинга помимо живого потомства в гнездах обнаруживались мертворожденные крольчата и недоразвитые эмбрионы (рис. 1, 2), вышедшие после родов вместе с последом (табл. 2). В группе животных с самым близким родством II-II был зафиксирован наиболее высокий процент недоразвитых эмбрионов – 47,4 % от общего количества всех эмбрионов, выявленных за период исследования, в других опытных группах с тесным инбридингом проценты распределились следующим образом: I-II – 21 % и II-I –31,2 %.

Также в группе II-II был зафиксирован и самый высокий процент крольчат с врожденными анатомическими аномалиями – 2,6 % от числа новорожденного молодняка. В опытной группе I-II отмечалось самое значительное количество мертворожденных крольчат – 5,8 %, при этом крольчата с врожденными уродствами отсутствовали. В группе II-I показатель мертворожден-ности составил 3,4 %. При патоморфологиче-ском исследовании трупов мертворожденных было установлены случаи следующих врожденных анатомических аномалий: анофтальм – в 100 % случаев (см. рис. 1); гипоплазия грудных и тазовых конечностей – 50; аплазия ушных раковин – 50; акрания – 25 % от общего количества врожденных уродств соответственно. Следует отметить, что крольчата, имеющие врожденные уродства, были рождены в группах с наиболее тесным инбридингом – 75 % в опытной группе II-II, 25 % – в опытной группе II-I.

Таблица 2

Влияние различных форм инбридинга на жизнеспособность и сохранность потомства

|

Показатель |

Группа |

|||||

|

О-О |

II-I |

I-II |

II-II |

III-II |

III-III |

|

|

Оплодотворяемость крольчих, % |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Количество рожденных крольчат / количество крольчат на одну самку, гол. |

85/6,5 |

117/9 |

121/9,3 |

113/8,7 |

103/7,9 |

110/8,5 |

|

Количество мертворожденных, гол. / недоразвитых эмбрионов, шт. |

0/0 |

4/6 |

7/4 |

2/9 |

0/0 |

0/0 |

|

Количество молодняка с врожденными анатомическими аномалиями живые / мертворожденные, гол. |

0/0 |

0/1 |

0/0 |

1/2 |

0/0 |

0/0 |

|

Средняя живая масса крольчонка при забое, г |

2 840 |

2 105 |

2 340 |

2 410 |

2 510 |

2 310 |

|

Кол-во крольчат при забое, гол. |

85 |

107 |

102 |

109 |

100 |

108 |

При изучении нормальной анатомии и топографии печени кроликов калифорнийской породы были получены следующие данные: орган располагается в брюшной полости, прилегает к вогнутой стороне диафрагмы, с которой соединен связками. Вес печени в среднем у взрослого кролика калифорнийской породы составляет 100–150 г, в ней различают шесть долей: левую наружную – 30,9 % от массы органа; левую внутреннюю – 20,4; правую – 10; узкую среднюю, или квадратную, – 15; хвостатую – 18,7 и сосцевидную – 5 %. Поверхность органа глад- кая, блестящая, цвет – красно-коричневый, на разрезе рисунок дольчатого строения умеренно выражен, консистенция органа – плотноэластичная, соскоб с поверхности разреза – умеренный, однородный. Желчный пузырь располагается в углублении, расположенном с каудальной стороны правой доли, от органа отходит желчный проток. Орган имеет незначительные размеры – в длину 5–6 см, ширина дна пузыря – 1–1,5 см, средние показатели массы органа вместе с содержащейся в нем желчью составляет 1,7–2 г [9–11].

Рис. 1. Мертворожденный крольчонок с врожденным анофтальмом

Рис. 2. Недоразвитый эмбрион кролика

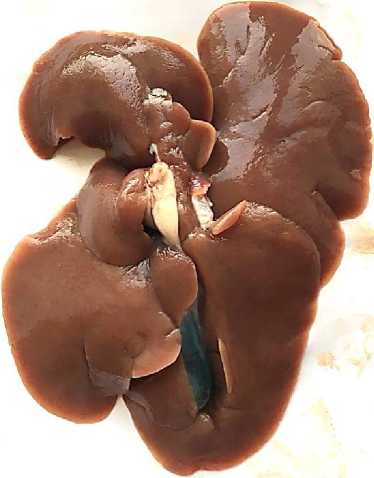

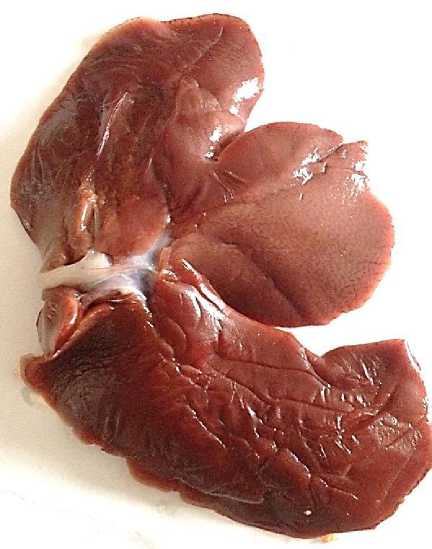

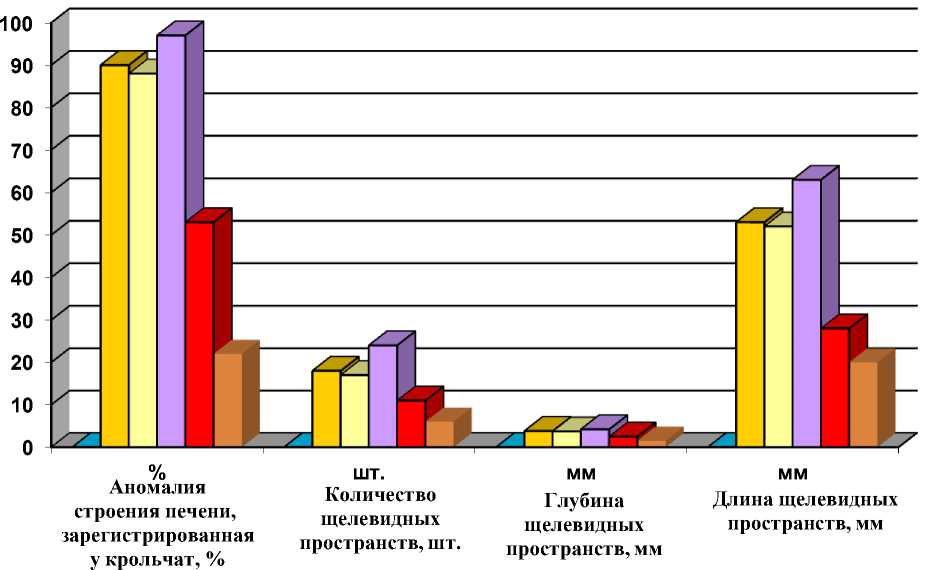

Исследуя печень крольчат, подвергнутых забою, были получены следующие результаты: топография органа у всех крольчат соответствовала норме. У исследуемых животных были выявлены следующие анатомические аномалии печени: с каудальной поверхности левой наружной, левой внутренней, правой и квадратной долей на поверхности органа обнаруживались множественные тонкие – шириной от 0,3 до 0,5 мм щелевидные пространства, проникаю- щие в паренхиму органа на глубину от 1,5 до 4,2 мм, длиной от 20 до 63 мм (рис. 3, 4). При этом другие морфологические характеристики органа находились в пределах анатомической нормы [12]. Аномалия анатомического строения печени с различной частотой и выраженностью проявления была зарегистрирована у крольчат всех опытных групп и отсутствовала у потомства животных контрольной группы (рис. 5).

Рис. 3. Печени крольчонка опытной группы III-III (умеренный инбридинг): на каудальной поверхности левой наружной доли щелевидные пространства длиной 15–20 мм, глубиной 1 мм

Рис. 4. Печени крольчонка опытной группы II-II (тесный инбридинг): на каудальной поверхности левой наружной, левой внутренней, правой и квадратной долях щелевидные пространства длиной 50–65 мм, глубиной 3–4 мм

При исследовании интенсивности проявления аномалии строения печени была установлена корреляция между количеством щелевидных пространств, их морфометрическими показателями и степенью инбридинга: наиболее высокий показатель случаев аномального строения печени зафиксирован в группах тесного инбридинга. Так, в опытной группе с самым близкородственным инбридингом II-II выраженные аномалии строения органа выявлялись у 97 % крольчат, при этом показатель количества щелевидных пространств составил от 15 до 24 шт., линейные размеры глубины – более 4 мм, длины – до 63 мм (рис. 5).

Полученные морфометрические данные изучаемой анатомической аномалии у животных данной группы определили как максимально возможные, т. е. с самой высокой степенью выраженности (см. рис. 4). В опытной группе II-I аномальное строение печени выявлено у 90 % потомства, а в группе I-II – у 88 % крольчат. При этом отмечалась более слабая выраженность проявления аномалии по сравнению с группой

II-II: по количественному показателю – на 29,2 % в группе I-II и на 25 % в группе II-I; линейные параметры глубины и длины щелевидных пространств были также меньше по сравнению с группой II-II на 11,4 и 9,0 % и на 17,5 и 15,9 % соответственно. В группе III-II аномалии строения печени отмечались только у 53 % крольчат, при этом степень выраженности щелевидных пространств была значительно ниже показателей группы II-II – на 54,2 % по количеству, на 55,5 % по длине и на 40,5 % по глубине. И самая незначительная степень выраженности патологии зафиксирована в группе умеренного инбридинга – III-III, в которой только лишь у 22 % молодняка имелись в печени щелевидные пространства. При этом аномалия была выражена менее значительно по сравнению с опытной группой II-II (см. рис. 3), количество щелевидных пространств было меньше на 75 %, а их глубина и длина – на 64,3 и 68,2 % соответственно.

□ О-О □ II-I □ I-II □ II-II □ III-II

■ III-III

Рис. 5. Количественные и морфометрические показатели аномалии строения печени крольчат при различных формах инбридинга

Выводы . На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. Средние показатели рождаемости крольчат в контрольной и опытной группах находились в пределах физиологической и породной нормы – 6,5 голов в гнезде в контрольной группе и 8,7 голов в опытных группах, при этом самое большое количество крольчат родилось в группах тесного инбридинга I-II – 9,3 голов в гнезде и в II-I – 9 голов в гнезде, а меньше всего крольчат среди опытных групп зафиксировано в группе умеренного инбридинга III-III – 8,5 голов в гнезде.

-

2. Показатели жизнеспособности крольчат коррелировали со степенью инбридинга животных: 100 % сохранность от 1- до 95-суточного возраста наблюдалась в контрольной группе, при этом самые высокие показатели смертности зафиксированы в опытной группе с тесной степенью инбридинга I-II – 84,3 %. Среди животных в опыте самые высокие показатели жизнеспособности новорожденных отмечались в группах III-III и III-II, в которых отсутствовали случаи мертворождения, врожденных уродств и рожде-

- ния недоразвитых эмбрионов. В опытной группе тесного инбридинга II-II зафиксировано наибольшее количество мертворожденных и крольчат с врожденными аномалиями – 75 % от всех случаев рождения крольчат с уродствами и 47,4 % случаев недоразвитых эмбрионов. Самые высокие средние показатели живой массы крольчат среди всех опытных групп зафиксированы в группе III-II, самую низкие – у крольчат опытной группы с тесным инбридингом II-I, показатели живой массы которых по стандартам калифорнийской породы соответствуют II классу и являются нижней границей допустимого веса животных трехмесячного возраста.

-

3. Степень выраженности признаков аномального строения печени у крольчат опытных групп находилась в прямой зависимости от формы инбридинга – самый высокий процент крольчат с морфологически измененной печенью отмечался в опытной группе II-II с наиболее близким родством особей в родительских парах, по мере убывания степени инбридинга выраженность проявления аномалии строения печени снижалась и полностью отсутствовала у

- крольчат контрольной группы, что соответствует анатомическому строению печени кролика в норме.

В опытных группах животных с тесным инбридингом наблюдаются самые низкие показатели сохранности и жизнеспособности молодняка, характеризующиеся высокой смертностью, значительным количеством мертворожденных и крольчат с врожденными уродствами. Наличие в печени кроликов калифорнийской породы признаков аномального строения в виде щелевидных пространств связано с инбридингом, а степень их выраженности коррелирует с близостью родства особей родительской пары.

Список литературы Влияние инбридинга на жизнеспособность, сохранность и анатомию печени крольчат калифорнийской породы

- Эврингманн А.М. Сопровождающие симптомы у кролика: инструкция диагностики и терапия. - М.: Энке, 2010. - 270 с.

- Балакирев Н.А., Нигматуллин Р.М., Тинаева Е.А. Интерьерные особенности кроликов основных пород, разводимых в Российской Федерации // Вестн. ОрелГАУ. - 2012. - № 4. - С. 35-43.

- Машуров A.M., Маркович Л.Г., Куликова Н.И. и др. Генетические аспекты микрофилогении девяти пород кроликов, разводимых в России // Генетика. - 1993. - Т. 29, № 11. - С. 50-60.

- Минина И.С., Леонтюк С.В. Как разводить кроликов. - М.: Колос, 1984. - 144 с.

- Черятникова Е.А. Изучение селекционных параметров у кроликов-акселератов // Актуальные проблемы генетики: сб. науч. тр. / МСХА. - М., 2002. - Т. 1. - С. 115-144.

- Овсянников А.И. Основы опытного дела. -М.: Колос, 1976. -302 с.

- Балакирев H.A., Тинаева E.A., Тинаев Н.И. Кролиководство. -М.: Колос, 2006. -232 с.

- Уткин Л.Г. Кролиководство: справочник. -М.: Агропромиздат, 1987. -208 с.

- Бондаренко С.П. Кролики калифорнийской породы: разведение, выращивание, кормление. -М.: АСТ, 2003. -218 с.

- The British Rabbit Council. Retrieved. -1 March 2018. -С. 117.

- Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Федин А.Н. Анатомия кролика. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. -356 с.

- Вахрушева Т.И. Патоморфологические изменения при клебсиеллезе у кроликов//Вестн. КрасГАУ. -2017. -№ 2. -С. 44-53.