Влияние инноваций на конкурентные преимущества стран в условиях глобализации мировой торговли: взаимодействие плана и рынка

Автор: Бродская Т.Г., Михайлова Н.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1 (52), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния государственных инструментов на разработку и освоение инноваций, определено текущее место России в международном разделении труда на основании статистических и аналитических данных, и выявлены факторы, обусловливающие уровень развития инновационной деятельности и место страны на мировой арене.

Инновации, глобализация, конкурентные преимущества, научно-технический прогресс, рынок, план

Короткий адрес: https://sciup.org/142142993

IDR: 142142993 | УДК: 339.972

Текст научной статьи Влияние инноваций на конкурентные преимущества стран в условиях глобализации мировой торговли: взаимодействие плана и рынка

В условиях всемирной глобализации и интеграции экономик в единую систему возрастает значимость определения движущей силы, которая позволит выделить «лидеров» и «аутсайдеров» на мировой экономической арене. Современные тенденции таковы, что наряду с ограниченностью ресурсов, а также постоянно возрастающими потребностями общества в благах, остро встает вопрос о создании эффективной системы, позволяющей оптимизировать использование имеющихся ресурсов и удовлетворять потребности общества.

Инновации представляют собой результат интеллектуальной деятельности человека, направленной на создание продукта или технологий, удовлетворяющих потребности современного мира. Другими словами, инновация ‒ это результат научно-технического прогресса, новшество, которое должно усовершенствовать и преобразовать действительность [6].

Первым исследовал влияние инноваций на экономику страны Й. Шумпетер [7]. Он считал, что именно инновации позволяют стране не только вывести на рынок новый продукт, но и снизить издержки выпускаемой продукции с помощью внедрения новых технологий. Данное конкурентное преимущество позволяет стране получать дополнительную прибыль, стимулирующую предпринимателей выбирать инновационный путь развития бизнеса. Таким образом, он выступал за усиление рыночных начал, так как именно торговые сделки между странами усиливают конкуренцию, которая может быть достигнута с помощью новых технологий. Опираясь на теорию больших циклов Кондратьева [3], Шумпетер утверждал, что благодаря инновациям происходит «волновой» переход из «фазы депрессии» в «фазу оживления» и «фазу подъема». Внедрение инноваций в экономику приводит к смене технологического уклада. На смену устаревшей хозяйственной системы приходит новый, меняющий организационную структуру тип мышления.

Известный немецкий профессор экономики Г.О. Менш отходит от жесткого представления Шумпетера о единообразном волновом движении конъюнктуры рынка, вводя понятие «модели метаморфоз», сопровождаемой так называемыми технологическими патами [11] – фазами переключения прогресса на уровне товарной экономики. В периоды экономического спада у предпринимателей не остается альтернативы, кроме как начать совершенно новые разработки. В результате появляются базисные инновации. Если базисные инновации прибыльны, то они совершенствуются. Тем самым инициируется подъем пионерного сектора экономики [5]. На пике роста создание новых разработок не представляется необходимым, создаются только псевдоинновации. Это приводит к тому, что предприятия теряют устойчивость, что парализует новые разработки и инициирует появление признаков стагнации. Экономика выходит из технологического пата, и круговорот повторяется.

В конце XX в. сформировалась концепция национальных инновационных систем, представляющая собой совокупность государственных и негосударственных институтов, стимулирующих развитие нововведений в стране. Одним из основоположников является К. Фримен [10], который рассматривал инновационную деятельность как некий фактор, способствующий достижению конкурентного преимущества страны, и анализировал механизм государственного стимулирования инноваций с целью создания благоприятной институциональной среды.

К. Фримен пришел к выводу о том, что государство как участник инновационного процесса должно:

-

1) разрабатывать стратегии и приоритеты инновационной политики;

-

2) поддерживать образовательные учреждения и предприятия, основной деятельностью которых является наука;

-

3) формировать эффективный механизм финансирования нововведений;

-

4) создавать законодательную базу, регулирующую инновационную деятельность.

Целью любой страны является достижение высоких значений таких экономических показателей, как уровень жизни, ВВП, темпы экономического роста и т.д. Поэтому не только предприниматели, но и правительство каждой страны заинтересованы в производстве высокоприбыльных товаров с низкой долей издержек. К таким товарам относятся продукты инновационного характера, в том числе и новые технологии. Создание этих продуктов, с одной стороны, приносит высокий доход, с другой ‒ несет высокие риски для инвесторов. Исходя из этого, предприниматели с большим энтузиазмом будут развивать те отрасли, где производство имеют устойчивую систему отношений между потребителями и заказчиками (базовый сектор). В таких условиях встает вопрос о методах государственной поддержки инновационной активности предпринимателей.

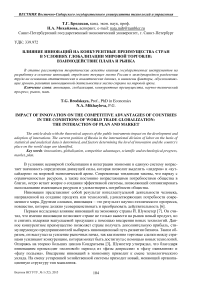

Согласно одному из подходов к анализу хозяйствующих систем [5], государство с целью ускоренного развития производства продукции инновационного характера должно активно участвовать в структурной перестройке экономики путем перераспределения ресурсов в пользу пионерного (инновационного) сектора. Для этого может быть использован номенклатурно-объемный механизм, суть которого заключается в том, что государство определяет необходимую номенклатуру и объем продукции посредством планов. Государство, таким образом, воздействует на спрос и потребление, а также стимулирует развитие отраслей хозяйства. Данный процесс, получивший название «эффект мобилизации», представлен на рисунке 1, из которого видно, что государство, расширяя пионерный сектор «2» (KQCE), будет принудительно снижать выручку базового сектора «1» с UBLD до OAVC. Уровень развития пионерного сектора будет свидетельствовать о силе влияния страны в эпоху массового разделения труда.

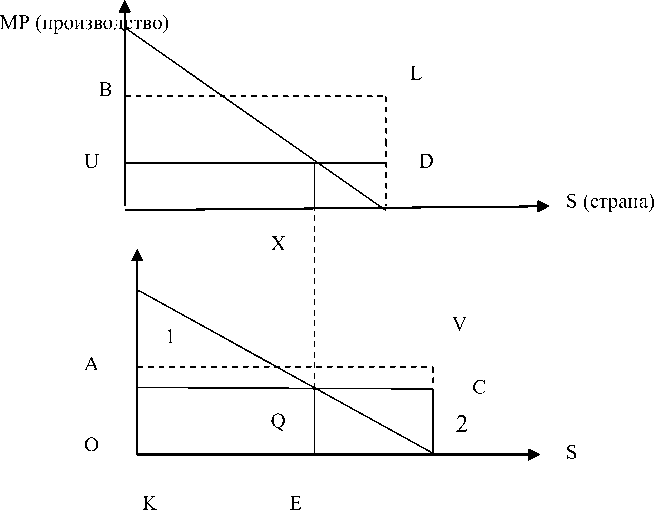

Процесс глобализации способствует образованию мирового хозяйства, которое представляет собой целостную систему, вовлекающую страны с разным уровнем развития в единый процесс мирового ценообразования, что, в свою очередь, приводит к истощению пионерного сектора в развивающихся странах. На рисунке 2 можно проследить данный процесс.

A

K

Рис. 1. Эффект мобилизации

Рис. 2. Воздействие мировых цен на соотношения пионерного и базового сектора

Предположим, что в структуре базового сектора Страны 1 преобладает сырье, а в структуре базового сектора Страны 2 – обрабатывающая промышленность. Линия CD соответствует линии затрат, линия AB – линии мировых цен, верхний треугольник – сектор базовых продуктов, нижний – пионерных. Допустим, Страна 1, менее экономически развитая, соглашаясь с условиями мировой торговли, устанавливает уровень цен с KLдо AB. Это приводит к тому, что выручка базового сектора увеличивается, но она должна быть обеспечена ростом производства в данном секторе, что, в свою очередь, приводит к сокращению пионерного сектора. В то же время все большая часть выручки идет не на дальнейшее развитие возможных отраслей Страны 1, а утекает в Страну 2, более экономически развитую, где полезность тех же базовых продуктов выше. Так происходит «бегство капитала». В такой ситуации Страна 1 может полностью истощить свои имеющиеся ресурсы, т.е. стать сырьевой периферией для Страны 2, и потерять свой пионерный сектор.

Таким образом, государство должно выстроить рациональную политику в области пионерных продуктов путем определения стратегических приоритетов, механизмов и направлений инвестирования финансовых ресурсов в инновации. Достижение технологического лидерства позволит значительно повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировой арене.

В настоящее время для России присуща сырьевая ориентация, в частности экспорт нефти, нефтепродуктов и газа. Доход от экспортируемых продуктов не возвращается в страну в виде технологий или высокоинтеллектуальных продуктов, а «оседает» за границей. Все это негативно влияет на дальнейшее экономическое благосостояние страны. По данным ЦБ РФ [9], в 2011 г. отток капитала из России составил 81,4 млрд. долл., в 2012 г. – 53,9 млрд. долл., в 2013 г. – 59,7 млрд. долл., а за 1 кв. 2014 г. составил 50,6 млрд. долл. Стоит отметить, что до 2007 г. наблюдалась обратная картина, так в 2007 г. приток капитала составил 81,7 млрд. долл., однако такие поступления были обусловлены лишь высокими мировыми ценами на нефть. После кризиса 2008 г. произошел ряд политических событий, под влиянием которых цена на нефть достигла своего минимума за последние 5 лет, остановившись на отметке 50-60 долл. за баррель.

Таким образом, можно заключить, что сырьевая направленность является обманчиво прибыльной сферой, которая приносит доход при условии высокой мировой цены на сырье, однако такая односторонняя заинтересованность в получение прибыли без направления полученного дохода инновации и современные технологии ведет к потере данного сравнительного конкурентного преимущества.

Инновации как рискованная и требующая высоких первоначальных инвестиций деятельность, с одной стороны, должны поддерживаться и регулироваться государством с помощью номенклатурно-объемного механизма [5], что влечет за собой усиление плановых начал (закрытости экономики), а это противоречит принципам либерализации. С другой стороны, необходимо создать инвестиционный климат, способствующий привлечению инвестиций в инновационный сектор без существенного государственного вмешательства.

Несмотря на то что по абсолютным объемам государственного финансирования исследований и разработок Россия вошла в число ведущих стран мира, уступая США, Японии и Германии, но опережая такие страны, как Франция, Великобритания, Италия, необходимо также участие частного сектора в развитии инноваций в целях повышения качественных характеристик продукции пионерного сектора. Например, по данным Государственного статистического управления КНР, в 2012 г. Китай вложил в НИОКР 165,97 млрд. долл., или 1,84% от суммарного ВВП. Причем 3/4 от объема инвестиций обеспечили производственные компании, главный интерес которых – повышение качества собственной продукции. Государство же направило 1,5% от всех инвестиций на поддержку университетской науки и около 15% передало научным центрам и лабораториям. Более того, на экспериментальные разработки было потрачено 83,9% всех инвестиций. Такое соотношение между государственными расходами и вкладом частных компаний можно считать близким к идеалу.

Всемирный экономический форум, ежегодно публикующий отчет о мировой конкурентоспособности, выделил следующие проблемы Российской Федерации, мешающие быстрому инновационному развитию:

-

‒ низкое качество государственных институтов (118-е место);

-

‒ отсутствие инновационного потенциала (78-е место);

-

‒ неэффективность производимых товаров (126-е место);

‒ слабый уровень конкуренции (135-е место) [14].

По оценкам Института менеджмента, который опубликовал результаты глобального исследования конкурентоспособности стран мира за 2013 г. – «The World Competitiveness Yearbook 2013» [15], мировым лидером по конкурентоспособности являются Соединенные Штаты Америки. Россия занимает 42-е место (между Литвой и Перу) из 60, что связано со слаборазвитым механизмом диверсификации экономики, низким уровнем производительности, недоверием населения к инновациям, а также низкой эффективностью государственного управления.

Нельзя забывать про коррупцию, которая стоит на пути достижения позитивного экономического эффекта от распределяемых государством финансовых средств, и бюрократизацию, которая влечет за собой дополнительные затраты времени и денежных ресурсов предпринимателей и обусловливает незащищенность их частной собственности.

Как следует из отчета, одним из факторов низкой конкурентоспособности страны является нежелание или невозможность развивать инновации. В свою очередь, США, занимающие первую строчку рейтинга, активно внедряют и развивают инновации.

В таблице представлена динамика изменения объемов произведенных товаров, оказанных работ и услуг инновационного характера в России.

Таблица

Объем инновационных товаров, работ, услуг в Российской Федерации

|

Год |

Товары собственного производства, работ и услуг, млн. руб. |

Инновационные товары, работы, услуги, млн. руб. |

Удельный вес инновационных продуктов, (%) |

|

2009 |

20 711 959,3 |

934 589,0 |

4,51% |

|

2010 |

25 794 618,1 |

1 243 712,5 |

4,82% |

|

2011 |

33 407 033,4 |

2 106 740,7 |

6,31% |

|

2012 |

35 944 433,7 |

2 872 905,1 |

7,99% |

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [8]

Как видно из таблицы, Россия в последнее время показывает явную тенденцию к увеличению удельного веса инновационных товаров, работ и услуг. Однако, в сравнении с США, где доля инновационных продуктов составляет более 70%, а в Китае приближается к 40%, Россия существенно проигрывает в конкурентной борьбе и не может гарантировать себе преимущества в экономическом и политическом пространстве. Поэтому перед правительством РФ стоит задача не только увеличения внутренних затрат на науку, но и повышения эффекта отдачи от них.

По аналитическим расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), для стран с активной инновационной экономикой характерен в целом более высокий показатель ВВП. Государства с благоприятной инновационной средой и значительным объемом затрат на исследования и разработки обладают высоким значением индекса международной конкурентоспособности. Поэтому в докладе «Экономический обзор ОЭСР по Российской Федерации 2013» подчеркивалась важность снижения зависимости российской экономики от сырьевой ориентации путем перехода к хозяйствующей системе с инновационным характером. Более того, как было сказано в докладе, начиная с 2012 г. отмечается замедление темпов роста, что связано со снижением потенциального роста производства продукции. Учитывая данный факт, в ноябре 2013 г. Министерство экономического развития РФ снизило долгосрочный прогноз по средним темпам роста до 2,5%, в то время как соответствующий показатель в апреле 2013 г. составлял 4,3%. Также Министерство предупредило, что темпы экономического роста в стране останутся ниже средних общемировых до 2030 г., если не будут предприняты активные действия со стороны государства в пользу внедрения инноваций.

На сегодня основными механизмами воздействия государства на науку являются федеральные целевые программы и государственные фонды финансирования науки и инноваций:

-

1. Российский фонд фундаментальных исследований.

-

2. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково).

-

3. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (система поддержки и продвижения инноваций «Startbase»).

-

4. Российский фонд технологического развития.

Следует отметить, что внутри Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий сформировано 5 инновационных кластеров, каждый из которых представляет собой совокупность сконцентрированных на территории организаций, которые не только взаимосвязаны между собой и взаимодополняют друг друга, но и усиливают конкурентные преимущества каждой из них и кластера в целом.

Функционирование кластера наиболее эффективно, если он входит в состав технологической платформы, так как основной ее целью является координация усилий, поддержка перспективных разработок, подготовка нужных кадров и создание необходимой инфраструктуры для постоянного взаимодействия создателей и пользователей продукции [2].

Первые платформы возникли в ХХ в. в Европе, а за 10 лет превратились в стратегический инструмент инновационной модернизации Европейского союза. В связи с этим в 2009 г. Минэкономразвития РФ представил План мероприятий по стимулированию инновационной активности предприятий, который предполагал создание таких же платформ на территории России. Уже в 2011‒2012 гг. в России были созданы 32 российские технологические платформы приоритетных отраслей промышленности, объединяющие ведущие научные и образовательные организации, крупные и средние производственные предприятия, субъектов малого предпринимательства, общественные объединения [1].

Оборонно-промышленный комплекс и космические системы – это области, где в России имеются серьезные заделы, наработанные еще в советское время, однако в настоящее время требуются усилия для того, чтобы довести данные отрасли до мировых стандартов, поэтому на государственном уровне было принято решение о завоевании лидерства в данных областях путем внедрения инноваций.

По итогам 2013 г., Россия находится в списке стран с наибольшими военными затратами. В последующие несколько лет российские оборонные расходы будут только расти за счет государственной программы вооружений, действующей с 2011 г. и запланированной к завершению в 2020 г. Причем согласно ежегодному отчету Правительства РФ за 2013 г.:

-

1) объем произведенной продукции в ОПК вырос на 13,5 %, а по отдельным отраслям (радиоэлектроника, авиационная промышленность) ‒ до 25 %;

-

2) экспорт продукции военного назначения достиг рекордной суммы 5,74 млрд. долл.;

-

3) объем гособоронзаказа по сравнению с 2012 г. вырос в 1,6 раза.

По данным отчета агентства Euroconsult «Общие сведения о правительственных космических программах», государственные расходы на космическую деятельность сократились в 2013 г. Однако Россия лишь увеличила государственную поддержку космической отрасли, став наряду с США страной, которая позволила себе потратить на нее более 10 млрд. долл. За последние 5 лет российские инвестиции в космос показали средний рост в рублях на 32% [13].

Более того, при переходе российской экономики от экспортно-сырьевой к инновационной необходимо уделить большое внимание социальному аспекту, так как именно квалифицированная рабочая сила, как выяснил в 1954 г. американский экономист В. Леонтьев [4], может создавать наукоемкую продукцию. Однако в условиях рыночной экономики, где преобладают торговые сделки, развитие социальной сферы невозможно без государственного вмешательства, которое за счет номенклатурно-объемного механизма сможет рационально распределить ресурсы базового сектора в пионерный [5]. Это связано с тем, что наука должна стать привлекательной сферой для молодых специалистов. Так, в 2010 г. Правительство РФ утвердило Постановление «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Согласно данному Постановлению государство готово выделять инвестиции размером до 100 млн. руб. производственным предприятиям, реализующим совместно с высшим учебным заведением инновационный проект.

В заключение необходимо отметить, что в условиях становления, развития и изменения экономических реалий инновации становятся фактором, определяющим конкурентные преимущества страны, и индикатором степени влияния страны в мировом пространстве. В целях повышения степени устойчивости экономического роста и поддержания позиций страны на мировой арене государству необходимо стимулировать развитие и внедрение новых технологий в производство, создавать условия для успешного практического применения накоплен- ного багажа теоретических знаний. С развитием международной интеграции необходимо соответствующее развитие международной конкурентоспособности отечественной науки. На данный момент перед государством стоит задача повышения эффективности использования финансовых и материальных ресурсов, направленных на развитие науки и технологий. Быстрое расширение сектора фундаментальных работ невозможно, но его сокращение недопустимо, так как это приведет к сжатию инновационного сектора.