Влияние интраоперационной панретинальной лазеркоагуляции сетчатки на морфометрические показатели макулярной области у пациентов с диабетической ретинопатией в ранние сроки наблюдения

Автор: Петрачков Д. В., Барышев К. В., Аржуханов Д. Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить влияние интраоперационной лазеркоагуляции сетчатки на состояние макулярной области сетчатки в течение одного месяца после витреоретинального хирургического вмешательства. Материал и методы. Обследовано 26 пациентов (30 глаз). Протокол исследования включал стандартные офтальмологические методы исследования, спектральную оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки, микроинвазивную субтотальную витрэктомию с интраоперационной панретинальной лазерной коагуляцией (ПЛК) или без нее. Первую группу составили 16 пациентов (18 (60 %) глаз), которым выполнялась интраоперационная ПЛК; во вторую группу вошло 11 пациентов (12 (40 %) глаз), которым интраоперационная ПЛК не выполнялась. Результаты. Анализ результатов, полученных при обследовании групп пациентов до операции и в раннем послеоперационном периоде, не выявил значимого снижения центральной толщины сетчатки (ЦТС) и объема макулярной области у пациентов первой группы. Достоверное снижение данных показателей отмечалось только у пациентов второй группы. При сравнительном анализе морфометрических показателей сетчатки между двумя группами пациентов значимых различий не установлено. При корреляционном анализе определена умеренная связь между ЦТС, объемом макулярной области и изменением данных показателей между плановыми визитами. Заключение. В ходе проведенного исследования продемонстрировано отсутствие значимого влияния ПЛК, выполненной интраоперационно, на анатомическое состояние макулярной области.

Диабетическая ретинопатия, оптическая когерентная томография, диабетический макулярный отек, панретинальная лазеркоагуляция, витреоретинальная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135656

IDR: 149135656 | УДК: 617.736

Текст научной статьи Влияние интраоперационной панретинальной лазеркоагуляции сетчатки на морфометрические показатели макулярной области у пациентов с диабетической ретинопатией в ранние сроки наблюдения

1 Введение. Диабетическая ретинопатия (ДР) — позднее микрососудистое осложнение сахарного диабета (СД), характеризующееся поражением сетчатки в результате ишемии, повышения проницаемости и эндотелиальной дисфункции сосудов и приводящее к значительному снижению зрения вплоть до его полной потери [1].

Одной из патологий, ассоциированных с ДР, является диабетический макулярный отек (ДМО). Он развивается на любой стадии ДР, но наиболее часто — при ее пролиферативной стадии (ПДР) и считается основной причиной снижения зрения у пациентов.

В настоящее время основным методом диагностики ДМО признается оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки. Важными параметрами, которые оцениваются у пациентов с ДМО, являются центральная толщина сетчатки (ЦТС) и ее средний объем в макулярной области, так как эти показатели отражают степень выраженности отека и позволяют судить об эффективности проводимого лечения при оценке в динамике. Однако ЦТС слабо коррелирует с остротой зрения у пациентов с ДМО [2], что не позволяет использовать этот параметр в качестве критерия прогнозирования остроты зрения.

По мнению исследователей, влияние панретинальной лазеркоагуляции (ПЛК) на ЦТС неоднозначно [3–5].

Цель: оценить влияние интраоперационной ла-зеркоагуляции сетчатки на состояние макулярной области сетчатки в течение одного месяца после витреоретинального хирургического вмешательства.

Материал и методы. Обследовано 26 пациентов (30 глаз): 16 женщин, 10 мужчин, средний возраст 54±15 лет. Всем пациентам верифицирован подтвержденный диагноз: «сахарный диабет 2-го типа с препролиферативной диабетической ретинопатией (ППДР) или пролиферативной (ПДР), требующей витреоретинального хирургического вмешательства в связи с наличием ДМО с тракционным компонентом, эпиретинального фиброза или осложнений ПДР: частичный гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки».

По стадийности ДР пациенты распределены следующим образом: ППдР — 5 (17%) глаз, ПДР — 25 (83%) глаз.

Определены критерии исключения из исследования. Пациенты, отвечающие любому из следующих критериев, не подходили для включения в данное исследование:

-

1) помутнение оптических сред любой этиологии, которое препятствует четкой визуализации макулярной области и/или диска зрительного нерва либо препятствует проведению ОКТ макулярной области исследуемого глаза по данным обследования при первом визите;

-

2) наличие тракционной отслойки сетчатки с вовлечением макулярной области на исследуемом глазу;

-

3) наличие регматогенной или тракционно-регма-тогенной отслойки сетчатки в исследуемом глазу;

-

4) интравитреальное введение ингибиторов VEGF в течение шести месяцев до исходной оценки;

-

5) интравитреальная имплантация депо дексаметазона в течение 12 месяцев до исходной оценки;

-

6) витреоретинальное вмешательство в любое время до исходной оценки;

-

7) внутриглазное хирургическое вмешательство (за исключением витреоретинального) за 3 месяца до исходной оценки;

-

8) лазерная коагуляция сетчатки любого объема в течение шести месяцев до исходной оценки;

-

9) лазерная терапия в области макулы в любое время до исходной оценки.

Протокол исследования включал стандартные офтальмологические методы исследования; спектральную ОКТ сетчатки, проведенную до операции (визит 1), на следующий день после операции (визит 2), через месяц после операции (визит 3) (Spectralis, Heidelberg Engineering); микроинвазивную субтотальную витрэктомию с или без интраоперационной ПЛК, выполняемую при помощи системы для витрэктомии Constellation Vision System (Alcon), имеющей встроенный модуль для эндолазеркоагуляции PUREPOINT® с длиной волны 532 нм.

Пациенты разделены на две группы в зависимости от наличия интраоперационной ПЛК. Первую группу составили 16 пациентов (18 (60%) глаз), которым выполнялась интраоперационная ПЛК; во вторую группу вошло 11 пациентов (12 (40%) глаз), которым интраоперационная ПЛК не выполнялась.

Все ОКТ-измерения проводили через центр fovea centralis. Во время каждого из трех визитов пациента по данным ОКТ оценивались следующие показатели:

-

1) ЦТС, представляющая собой среднее значение измерений в 128 точках ее толщины в центральном поле диаметром 1 мм. Наличие ДМО определяли при увеличении ЦТС более 320 мкм;

-

2) средний объем сетчатки в макулярной области;

-

3) наличие эпиретинальных мембран в области фовеа, оказывающих тракционное воздействие на сетчатку;

-

4) разница в ЦТС и объеме макулярной области между каждым из визитов: ΔЦТС21, ΔV21 — разность ЦТС, объема макулярной области между вторым и первым визитами; ΔЦТС31, ΔV31 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и первым визитами; ΔЦТС32, ΔV32 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и вторым визитами.

Статистический анализ и оценка значимости различий осуществлены с помощью программы SPSS 26.0 (Statistical Package for the Social Science). Характер распределения определяли при помощи критерия Колмогорова — Смирнова. Данные представлены в формате Me (Q0 25/Q0 75), где Me — медиана, Q025 и Q0 75% — квартили. В ’ качестве дополнительной, инфо,рмации данные также представлены в формате M±σ, где M — среднее значение, σ — среднеквадратическое отклонение. Для сравнения показателей выборок применяли непараметрические методы: U-критерий Манна — Уитни (для независимых выборок), W-критерий Вилкоксона (для связанных выборок). Во всех случаях различия считали значимыми при достижении уровня значимости р меньше 0,05. Корреляции рассчитывали при помощи теста непараметрической корреляции Спирмена, поскольку исследуемые показатели имели закон распределения, отличающийся от нормального. Полученную корреляцию считали статистически значимой при p<0,05.

Общая характеристика пациентов

|

Параметр |

Первая группа |

Вторая группа |

p |

|

|

Количество глаз |

18 (60%) |

12 (40%) |

- |

|

|

Стадия ДР |

ППДР |

2 (7%) |

2 (7%) |

- |

|

ПДР |

16 (53%) |

10 (33%) |

- |

|

|

Глаз с ТОС |

10 (55%) |

2 (16%) |

- |

|

|

Глаз с гемофтальмом |

10 (55%) |

3 (25%) |

- |

|

|

Глаз с эпимакулярными мембранами |

9 (50%) |

8 (66%) |

- |

|

|

Возраст пациента, лет |

58 (28/63) 51±16 |

63 (56/65) 59±11 |

0,201 U=55,0 |

|

|

Исходная ЦТС, мкм |

320 (240/511) 421±261 |

493 (386/612) 501±112 |

0,136 U=23,0 |

|

|

Исходный объем макулы, мм3 |

10,3 (8,3/12,5) 11,1±3,9 |

11,8 (10,6/13,2) 11,9±1,4 |

0,222 U=26,0 |

|

П р и м еч а н и е : ДР — диабетическая ретинопатия; ППДР — препролиферативная диабетическая ретинопатия; ПДР — пролиферативная диабетическая ретинопатия; ТОС — тракционная отслойка сетчатки.

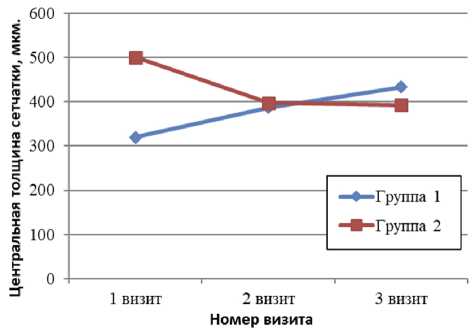

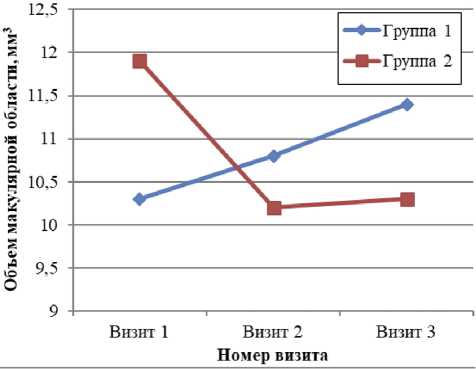

Результаты. Общая характеристика пациентов представлена в табл. 1. В первой группе пациентов ЦТС и объем макулярной области во время третьего визита по сравнению с первым снизились более чем на 10% от исходных значений у 17 и 23% пациентов соответственно; не изменилась или изменилась менее чем на 10% у 72 и 61 % пациентов; увеличилась более чем на 10% у 11 и 16% пациентов.

Во второй группе пациентов ЦТС и объем макулярной области во время третьего визита по сравнению с ЦТС при первом визите снизились более чем на 10% у 50 и 50% пациентов соответственно; не изменилась или изменилась менее чем на 10% у 30 и 50% пациентов; увеличилась более чем на 10% у 30 и 0% пациентов.

При сравнении показателей ЦТС и объема макулярной области между каждым из визитов не выявлено статистически значимых различий по W-критерию Вилкоксона между связанными выборками в группе пациентов, получивших интраоперационную ПЛК. В то же время в группе пациентов, не получивших интраоперационную ПЛК, ЦТС во время первого визита была достоверно больше в сравнении со вторым визитом (р<0,05), однако различий ЦТС между первым и третьим, вторым и третьим визитами в данной группе не установлено. Изменение объема макулярной области в данной группе пациентов было значимым между первым и вторым (р<0,05) визитами и между первым и третьим (р<0,05) визитами, в обоих случаях данный показатель был больше при первом визите, однако между вторым и третьим визитами не выявлено статистически значимых различий. Динамика изменения ЦТС и объема макулярной области представлена на рис. 1 и 2.

При анализе различий между группами пациентов, получивших интраоперационную ПЛК и не получивших ее, по U-критерию Манна — Уитни значимой разницы между независимыми выборками нет ни по одному из оцениваемых параметров ОКТ. Полученные результаты приведены в табл. 2.

Статистически значимые корреляции представлены в табл. 3.

Обсуждение. Главными звеньями патогенеза ДМО являются повреждение гематоретинального барьера и увеличение сосудистой проницаемости, в результате чего большое количество жидкости поступает в межклеточное пространство. Ведущую роль в этом процессе играет сосудистый эндотели-

Рис. 1. Динамика изменения центральной толщины сетчатки: на оси абсцисс указан номер визита; на оси ординат указаны значения центральной толщины сетчатки (мкм)

Рис. 2. Динамика изменения объема макулярной области

Таблица 2

|

Критерий сравнения |

Первая группа |

Вторая группа |

Значимость различий |

|

Возраст |

51±16 |

59±11 |

p=0,201 U=0,201 |

|

ЦТС при 1-м визите |

320 (240/511) 421±261 |

493 (386/612) 501±112 |

p=0,136 U=23,0 |

|

ЦТС при 2-м визите |

387 (290/533) 435±195 |

381 (311/465) 398±85 |

p=0,983 U=90,5 |

|

ЦТС при 3-м визите |

434 (289/616) 448±173 |

395 (326/440) 393±66 |

p=0,632 U=120,0 |

|

ΔЦТС21 |

7 (-100/33) –65±185 |

-141 (-164/-42) –110±91 |

p=0,252 U=43,0 |

|

ΔЦТС31 |

9 (-117/24) –67±189 |

-85 (-228/46) –91±150 |

p=0,605 U=47,0 |

|

ΔЦТС32 |

6(-11/32) 12±106 |

-43 (-72/49) –9±103 |

p=0,245 U=115,0 |

|

V при 1-м визите |

10,3 (8,3/12,5) 11,1±3,9 |

11,8 (10,6/13,2) 11,9±1,4 |

p=0,222 U=26,0 |

|

V при 2-м визите |

10,8 (9,5/13,1) 11,4±2,5 |

10,0 (9,2/10,9) 10,2±1,1 |

p=0,286 U=113,0 |

|

V при 3-м визите |

11,4 (9,6/12,6) 11,4±2,4 |

10,1 (9,6/10,9) 10,3±1,1 |

p=0,215 U=138,0 |

|

ΔV21 |

-0,6 (-1.7/0.4) –0,4±3,3 |

-1,4 (-2,0/-0,8) –1,5±0,8 |

p=0,142 U=46,0 |

|

ΔV31 |

-0,9 (-2,3/0,5) –0,9±3,2 |

-1,4 (-2,3/-0,3) –1,2±1,0 |

p=0,489 U=49,0 |

|

ΔV32 |

-0,2 (-0,8/0,8) 0,1±1,2 |

-0,2 (-0,6/0,7) –0,1±0,7 |

p=0,944 U=92,0 |

Примечание: V — объем макулярной области; ЦТС — центральная толщина сетчатки; ΔЦТС21, ΔV21 — разность ЦТС, объема макулярной области между вторым и первым визитами; ΔЦТС31, ΔV31 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и первым визитами; ΔЦТС32, ΔV32 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и вторым визитами.

Различия между группами пациентов (по U-критерию Манна — Уитни для независимых выборок)

Таблица 3

Результаты корреляционного анализа показателей центральной толщины сетчатки, объема макулярной области, изменений центральной толщины сетчатки и объема макулярной области между различными визитами

|

Показатель |

ЦТС1 |

ЦТС2 |

ЦТС3 |

ΔЦТС21 |

ΔЦТС31 |

ΔЦТС32 |

V1 |

V2 |

ΔV21 |

|

|

ЦТС2 |

Коэффициент корреляции |

0,72 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

p |

0,001 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ЦТС3 |

Коэффициент корреляции |

0,57 |

0,73 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

p |

<0,05 |

<0,001 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ΔЦТС21 |

Коэффициент корреляции |

–0,63 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

p |

<0,05 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ΔЦТС31 |

Коэффициент корреляции |

–0,59 |

- |

- |

0,65 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

p |

<0,05 |

- |

- |

<0,05 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ΔЦТС32 |

Коэффициент корреляции |

- |

- |

- |

- |

0,646 |

- |

- |

- |

- |

|

p |

- |

- |

- |

- |

<0,05 |

- |

- |

- |

- |

|

|

V1 |

Коэффициент корреляции |

0,79 |

0,53 |

- |

–0,71 |

–0,50 |

- |

- |

- |

- |

|

p |

<0,001 |

<0,05 |

- |

<0,05 |

<0,05 |

- |

- |

- |

- |

|

|

V2 |

Коэффициент корреляции |

- |

0,65 |

0,42 |

- |

–0,51 |

–0,48 |

0,52 |

- |

- |

|

p |

- |

<0,001 |

<0,05 |

- |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

- |

- |

|

|

Показатель |

ЦТС1 |

ЦТС2 |

ЦТС3 |

ΔЦТС21 |

ΔЦТС31 |

ΔЦТС32 |

V1 |

V2 |

ΔV21 |

|

|

V3 |

Коэффициент корреляции |

- |

0,48 |

0,58 |

- |

- |

- |

0,62 |

0,82 |

- |

|

p |

- |

<0,05 |

0,001 |

- |

- |

- |

<0,05 |

<0,001 |

- |

|

|

ΔV21 |

Коэффициент корреляции |

–0,894 |

–0,55 |

–0,54 |

0,71 |

0,59 |

- |

–0,82 |

- |

- |

|

p |

<0,001 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

- |

<0,001 |

- |

- |

|

|

ΔV31 |

Коэффициент корреляции |

–0,82 |

–0,61 |

- |

0,52 |

0,50 |

- |

–0,82 |

- |

0,90 |

|

p |

<0,001 |

<0,05 |

- |

<0,05 |

<0,05 |

- |

<0,001 |

- |

<0,001 |

|

|

ΔV32 |

Коэффициент корреляции |

- |

- |

- |

- |

- |

0,50 |

- |

–0,40 |

- |

|

p |

- |

- |

- |

- |

- |

<0,05 |

- |

<0,05 |

- |

|

П р и м еч а н и е : V — объем макулярной области; ЦТС — центральная толщина сетчатки; ΔЦТС21, ΔV21— разность ЦТС, объема макулярной области между вторым и первым визитами; ΔЦТС31, ΔV31 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и первым визитами; ΔЦТС32, ΔV32 — разность ЦТС, объема макулярной области между третьим и вторым визитами; ПЛК — панретинальная лазеркоагуляция.

альный фактор роста (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor). Риск возникновения ДМО увеличивается при наличии ишемии сетчатки [6] в связи с тем, что ишемия является основным звеном патогенеза ДР и ведущим фактором, стимулирующим выработку VEGF [7]. Возникновению ДМО способствует также хроническое воспаление, развивающееся в сетчатке при ДР, обусловленное оксидативным стрессом, что стимулирует выработку провоспалительных цитокинов и усиливает экспрессию молекул адгезии на эндотелиальных клетках и интегринов на лейкоцитах, приводя к адгезии лейкоцитов на эндотелии микрососудов.

У пациентов с ДР определенное влияние на возникновение и выраженность ДМО оказывает стекловидное тело, в котором накапливаются факторы, влияющие на процесс неоваскуляризации и проницаемость сосудов сетчатки [8–10]. Кроме того, изменения в анатомическом строении задней гиалоидной мембраны препятствуют нормальному метаболизму сетчатки, что поддерживает макулярный отек. Помимо этого, возможно развитие эпиретинального фиброза, который может оказывать тракционное воздействие на сетчатку, приводя к развитию тракционного макулярного отека [11]. Роль стекловидного тела в патогенезе ДМО подтверждается также эффективностью витрэктомии в лечении рефрактерных отеков. При ПДР стекловидное тело является матрицей для фиброваскулярной пролиферации, что приводит к врастанию в него новообразованных сосудов и росту на его волокнах фиброзной ткани, которая впоследствии сокращается, оказывая тракционное воздействие на сетчатку. Эти патологические процессы приводят к развитию основных осложнений ПДР (гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки). Однако роль стекловидного тела в патогенезе ПДР выражается не только в развитии осложнений ПДР, но и в непосредственной стимуляции пролиферации в результате тракционного воздействия измененного стекловидного тела на сетчатку [12].

Основными патогенетически обоснованными методами лечения ПДР сегодня считаются витреорети-нальная хирургия (ВРХ) [13], выполняемая в объеме субтотальной витрэктомии, которая является также способом лечения тракционного ДМО, и панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПЛК). Данные методы оказывают наибольшее влияние на процесс пролиферации в связи с тем, что при витрэктомии практически полностью удаляется стекловидное тело, играющее важнейшую роль в патогенезе ДР, а ПЛК разрушает ишемизированные области сетчатки, снижая тем самым продукцию VEGF.

Опираясь на данные литературы, нельзя сделать однозначный вывод о влиянии ПЛК на состояние макулярной области. Так, A. Mukhtar и соавт. (2016) [5] определяли ЦТС у пациентов с ДМО и без него до ПЛК и через 4 недели после завершения ПЛК (8 недель с момента начала ПЛК), выполненной в два этапа с интервалом между этапами в 4 недели и общим объемом в 2300 коагулятов с помощью пат-терн-сканирующей установки PASCAL, и выявили статистически значимое снижение ЦТС в конце срока наблюдения. В противоположность этой версии, T. Zhao и соавт. (2020) [4] регистрировали статистически значимое увеличение ЦТС после ПЛК в объеме 2050 коагулятов у пациентов без ДМО в сроки 1–3 месяца после ПЛК.

Результаты исследования M. Shimura и соавт. (2009) [3] свидетельствуют о негативном влиянии ПЛК в объеме 1500 коагулятов на ЦТС у пациентов с ПДР высокого риска в ранние сроки после ПЛК (2 недели). Авторы данной работы выполняли ПЛК за 2 недели до ВРХ и пришли к выводу, что, несмотря на увеличение ЦТС после ПЛК, лазеркоагуля-ция не влияет на итоговую величину ЦТС после ВРХ при сроке наблюдения 3 месяца после операции. Увеличение ЦТС после ПЛК исследователи связывали с воспалительным процессом, вызванным повышением концентрации провоспалительных цитокинов в стекловидном теле.

Принимая во внимание описанные результаты статистического анализа данных текущего исследования, можно сделать вывод, что ПЛК в объеме до 1000 коагулятов, проведенная интраоперационно, статистически значимо не влияет на ЦТС и объем макулярной области в раннем послеоперационном периоде. Несмотря на это, достоверное снижение как ЦТС, так и объема макулярной области выявлено только в группе пациентов, не получивших интраоперационную ПЛК, что может говорить о более выраженной тенденции к снижению ЦТС при витрэктомии без проведения ПЛК.

В то же время интерес вызывает отсутствие статистически значимых изменений ЦТС в группе пациентов, не получивших интраоперационную ПЛК, между первым и третьим визитом при статистически значимом снижении ЦТС во время второго визита, а также статистически значимом снижении объема макулярной области в той же группе между теми же визитами. Это может говорить о большей чувствительности к изменению анатомического состояния сетчатки при ДМО показателя объема макулярной области в сравнении с показателем ЦТС.

Анализируя представленные в табл. 3 корреляции между оцениваемыми данными ОКТ, можно обнаружить общую закономерность: чем больше были ЦТС и объем макулярной области до операции, тем больше они были на следующий день и через месяц после операции и тем выраженнее уменьшались ЦТС и объем макулярной области в послеоперационном периоде.

Не установлено статистически значимых корреляций между количеством лазеркоагулятов, нанесенных во время интраоперационной ПЛК, и каким-либо из оцениваемых параметров. Из этого можно сделать вывод, что ПЛК в объеме до 1000 коагулятов не влияет на показатели ЦТС и объема макулярной области в раннем послеоперационном периоде.

Заключение. В ходе проведенного исследования продемонстрировано отсутствие значимого влияния ПЛК, выполненной интраоперационно, на анатомическое состояние макулярной области. Однако оценка значимости изменений ЦТС и объема макулярной области в начале исследования в сравнении с ранним послеоперационным периодом в каждой из групп пациентов может говорить об обратном, так как статистически значимое снижение ЦТС и объема макулярной области после операции выявлялось только во второй группе пациентов. Для уточнения результатов необходимы дальнейшие исследования на выборке большего объема и с более длительным сроком наблюдения, а также требуется оценка других факторов, способных оказать влияние на состояние макулярной области при ДР.

Список литературы Влияние интраоперационной панретинальной лазеркоагуляции сетчатки на морфометрические показатели макулярной области у пациентов с диабетической ретинопатией в ранние сроки наблюдения

- Dedov II, Shestakova MV, Mayorov A Yu, et al. Standards of specialized diabetes care. 9th ed. Diabetes Mellitus 2019; 22 (1S1): 1–144. Russian (Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. 9‑й вып. Сахарный диабет 2019; 22 (1S1): 1–121). URL: https:// doi.org / 10.14341 / DM221S1

- Diabetic Retinopathy Clinical Research Network, Browning DJ, Glassman AR, et al. Relationship between optical coherence tomography-measured central retinal thickness and visual acuity in diabetic macular edema. Ophthalmology 2007; 114 (3): 525–36). URL: https://doi.org / 10.1016 / j. ophtha. 2006.06.052

- Shimura M, Yasuda K, Nakazawa T, et al. Panretinal photocoagulation induces pro-inflammatory cytokines and macular thickening in high-risk proliferative diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009; 247 (12): 1617–24. URL: https://doi.org / 10.1007 / s00417‑009‑1147‑x

- 4 Zhao T, Chen Y, Liu D, Stewart JM. Optical Coherence Tomography Angiography Assessment of Macular Choriocapillaris and Choroid Following Panretinal Photocoagulation in a Diverse Population with Advanced Diabetic Retinopathy [published online ahead of print, 2020 Nov 11]. Asia Pac J Ophthalmol (Phila) 2020. URL: https://doi.org / 10.1097 / APO. 0000000000000345

- Mukhtar A, Khan MS, Junejo M, et al. Effect of panretinal photocoagulation on central macular thickness and visual acuity in proliferative diabetic retinopathy. Pak J Med Sci 2016; 32 (1): 221–4. URL: https://doi.org / 10.12669 / pjms. 321.8758

- Wessel M, Nair N, Aaker G, et al. Peripheral retinal ischaemia, as evaluated by ultra-widefield fluorescein angiography, is associated with diabetic macular oedema. Br J of Ophthalmology 2012; 96 (5): 694–8. URL: https://doi.org / 10.113 6 / bjophthalmol-2011–300774

- Petrachkov DV, Budzinskaya MV, Baryshev KV. Current possibilities in visualization of retinal periphery in diabetic retinopathy. Bulletin of Ophthalmology 2020; 136 (4): 272–8. Russian (Петрачков Д. В., Будзинская М. В., Барышев К. В. Современные возможности визуализации периферических отделов сетчатки при диабетической ретинопатии. Вестник офтальмологии 2020; 136 (4): 272–8). URL: https://doi.org / 10.171 16 / oftalma2020136042272

- Wirostko B, Wong TY, Simó R. Vascular endothelial growth factor and diabetic complications. Prog Retin Eye Res 2008; 27 (6): 608–21. URL: https://doi.org / 10.1016 / j. preteyeres. 2008.09.002

- Neroev VV, Sarygina OI, Levkina OA. Factors affecting ocular angiogenesis. Bulletin of Ophthalmology 2009; 125 (3): 52–4. Russian (Нероев В. В., Сарыгина О. И., Левкина О. А. Факторы, влияющие на глазной ангиогенез. Вестник офтальмологии 2009; 125 (3): 52–4).

- Budzinskaya MV, Plukhova AA, Sorokin PA. Anti-VEGF therapy resistance in neovascular age-related macular degeneration. Bulletin of Ophthalmology 2017; 133 (4): 103–8. Russian (Будзинская М. В., Плюхова А. А., Сорокин П. А. Резистентность к анти-VEGF-терапии при экссудативной возрастной макулярной дегенерации. Вестник офтальмологии 2017; 133 (4):103-8). URL: https://doi.org / 10.17116 / oftalma20171334 103–108

- Giovannini A, Amato GP, Mariotti C, Ripa E. Diabetic maculopathy induced by vitreo-macular traction: evaluation by optical coherence tomography (OCT). Doc Ophthalmol 1999; 97 (3-4): 361–66. URL: https://doi.org / 10.1023 / a:1002171117039

- Shishkin MM, Safarli NN, Kasatikova EV, Antonyuk SV. Sparing vitreoretinal surgery for advanced proliferative diabetic retinopathy: justification, technique, long-term results. Bulletin of National Medical and Surgical Center n. a. N. I. Pirogov. 2009; 4 (2): 23–8. Russian (Шишкин М. М., Сафарли Н. Н., Касатикова Е. В., Антонюк С. В. Щадящая витреоретинальная хирургия при далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатии: обоснование, техника, отдаленные результаты. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова 2009; 4 (2): 23–8).

- Bibkov MM, Fayzrakhmanov RR, Yarmukhametova AL, Kalanov MR. Modern approaches to surgical treatment of proliferative diabetic retinopathy. Medical Almanac 2015; 36 (1): 86–9. Russian (Бикбов М. М., Файзрахманов Р. Р., Ярмухаметова А. Л., Каланов М. Р. Современные подходы к хирургическому лечению пролиферативной диабетической ретинопатии. Медицинский альманах 2015; 36 (1): 86–9).