Влияние ионизирующего излучения на свойства вакцины против лихорадки долины рифт

Автор: Бударков В.А., Грехова Н.В., Балышев В.М.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Вирус лихорадки долины Рифт (ЛДР) признан важной угрозой биотеррора и агротеррора. В связи с возможностью в современном мире трансграничных переносов возбудителей особо опасных инфекционных болезней, а также возникающими с повышенной периодичностью техногенными катастрофами, приводящими к ухудшению радиационной обстановки, возникает необходимость изучения эффективности вакцинации животных в условиях радиационного воздействия. Для этого в качестве моделей использованы: восприимчивые к этому заболеванию овцы, внешнее g-излучение, вирусвакцина из штамма 1974-ВНИИВВиМ против ЛДР. Общее внешнее облучение овец проводили g-лучами 137Cs на гамма-установке ГУС-4000 в дозе 4,4 Гр, при мощности дозы 0,012 Гр/мин, вызывающей тяжёлую степень острой лучевой болезни. Овец вакцинировали до и после радиационного воздействия аттенуированным штаммом 1974-ВНИИВВиМ в дозе 104,0 ТЦД50, контрольное заражение овец проводили вирулентным штаммом Энтеббе в дозе 104,0 МЛД50. Экспериментально показано, что живая вакцина против ЛДР, введённая внутримышечно за 15, 30 и 40 суток до g-облучения, статистически значимо на 45,7% повышает выживаемость вакцинированных животных по сравнению с невакцинированными. Методом селезёночных эндоколоний на линейных мышах установлено, что противолучевое действие вакцины против ЛДР связано со стимуляцией пролиферативной активности стволовых клеток костного мозга.

Вакцинация, вирус-вакцина, возбудитель лихорадки долины рифт, мыши, овцы, острая лучевая болезнь, g-излучение, комбинированное действие, заражение, выживаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/170171529

IDR: 170171529 | УДК: 616.98:587.8:615.371:539.1.047 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-2-49-56

Текст научной статьи Влияние ионизирующего излучения на свойства вакцины против лихорадки долины рифт

Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что воздействие на организм человека и животных ионизирующих излучений в дозах, вызывающих острую лучевую болезнь средней и тяжёлой степени, приводит к подавлению его иммунореактивности и антибактериальной резистентности [1, 2]. В этих условиях большую угрозу по сравнению с рисками развития инфекции среди необлучённой популяции могут представлять животные, заражённые возбудителями особо опасных болезней, в первую очередь, общих для человека и животных [3].

К таким инфекциям относится лихорадка долины Рифт (ЛДР, энзоотический гепатит) – особо опасная зооантропонозная вирусная природно-очаговая болезнь с трансмиссивным механизмом передачи, поражающая в основном овец, коз, крупный рогатый скот, а также человека. Болеют и другие виды животных – верблюды, буйволы, антилопы, дикие грызуны (крысы, мыши), хорьки, ласки, обезьяны [4]. Заболевание характеризуется лихорадкой, некротическим гепатитом, гастроэнтеритом, геморрагическим диатезом и высокой смертностью ягнят, козлят и телят, самопроизвольными абортами у взрослых животных. Источником возбудителя являются больные дикие и домашние животные, обезьяны, человек, а также членистоногие – преимущественно комары, являющиеся одним из факторов передачи вируса среди животных [5]. Люди

Бударков В.А.* – гл. научн. сотр., д.б.н., проф.; Грехова Н.В. – микробиолог, к.б.н.; Балышев В.М. – гл. научн. сотр., д.вет.н., проф. ФГБНУ ФИЦВиМ.

могут заражаться ЛДР при вскрытии павших животных, при разделке инфицированных туш, а также при работе с инфекционным материалом. В Кении, Танзании и Сомали в 2006-2007 гг. ЛДР заболело свыше 1100 человек и 36 тыс. голов мелкого и крупного рогатого скота [6].

Вследствие тяжести проявления ЛДР считается одной из основных антропозоонозных угроз и относится к числу наиболее опасных инфекционных трансграничных болезней. У человека болезнь проявляется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением центральной нервной системы, органов зрения, геморрагическими проявлениями и желтухой. В связи с этим возбудитель ЛДР в настоящее время рассматривается в качестве одного из основных агентов биотерроризма [7-9].

Вспышки ЛДР в Йемене и Саудовской Аравии указывают на выход болезни за пределы Африканского континента и возможность её дальнейшего распространения в странах Азии и Европы. Поэтому занос возбудителя этой зооантропонозной болезни в нашу страну представляется весьма вероятным. В настоящее время в неблагополучных по ЛДР странах для профилактики болезни животных широко применяют вирусвакцины, изготовленные на основе аттенуированных штаммов, в Российской Федерации с этой целью в ФГБНУ ФИЦВиМ разработан штамм 1974-ВНИИВВиМ.

Влияние ионизирующей радиации на течение вирусных инфекций является предметом интенсивных научных исследований, однако до настоящего времени этот процесс изучен недостаточно [10, 11]. Мало данных о последствиях комбинированного воздействия γ-излучения и вируса на организм привитых живыми вакцинами животных, а также способах их защиты от этой патологии. В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение влияния γ-излучения на эффективность вакцинации животных против лихорадки долины Рифт.

Материалы и методы

В опытах использовали: овец породы прекос массой тела 27-40 кг разного пола; белых беспородных взрослых мышей; самцов линейных мышей СВАхС57Вl(F 1 ) с массой тела 20-21 г; живую вирусвакцину против ЛДР, изготовленную на основе аттенуированного штамма 1974-ВНИИВВиМ; вирулентный штамм Энтеббе вируса ЛДР с инфекционной активностью 5,5 lg МЛД 50 /cм3, который получали в Государственной коллекции микроорганизмов ФИЦВиМ.

Инфекционную активность штамма Энтеббе определяли на взрослых белых мышах, которых внутримышечно заражали различными разведениями вируса (по 4 на каждое разведение) в объёме 0,1 см3.

Общее внешнее облучение овец проводили γ-лучами 137Cs на гамма-установке ГУС-4000 в дозе 4,4 Гр с мощностью дозы 0,012 Гр/мин, вызывающей острую лучевую болезнь тяжёлой степени.

Овцам в разные сроки до и после облучения внутримышечно в область бедра однократно вводили живую вирусвакцину против ЛДР в дозе 104,0 ТЦД 50 . Другие группы животных из необ-лучённых и вакцинированных овец служили контролем. Напряжённость вакцинального иммунитета проверяли контрольным заражением овец вирулентным штаммом Энтеббе в дозе 104,0 МЛД 50 . У животных изучали течение острой лучевой болезни, выживаемость в течение 45 суток после облучения и затем выживаемость после заражения вирулентным штаммом.

Изучение действия вирусвакцины против ЛДР на пролиферативную активность стволовых клеток проводили на линейных мышах самцах СВАхС57Вl(F1). Использован экзогенный ме- тод образования колоний в селезёнке [12]. Мышей иммунизировали по рекомендованным схемам [13]. Живую вирусвакцину растворяли в физиологическом растворе и вводили по 0,1 см3 внутримышечно в область бедра. Костный мозг для клонирования отбирали у мышей-доноров из бедренной кости. Исследования проводили до вакцинации и на 14 и 21 сутки после неё. На каждый срок использовали 13 мышей (3 донора и 10 реципиентов). Реципиентов предварительно облучали γ-лучами 137Cs на гамма-установке ГУС-4000 в дозе 9 Гр, с мощностью дозы 0,012 Р/мин, затем им вводили внутривенно 3×105 костномозговых клеток. Через 8 суток мышей убивали путём декапитации, извлекали селезёнки, которые затем фиксировали в жидкости Буэна. Через 2 суток на селезёнках визуально подсчитывали колонии. Оценку статистической значимости различий между опытом и контролем проводили по t-критерию Стьюдента.

Все работы проведены в соответствии с «Общими положениями по соблюдению стандартных условий проведения опытов на животных в ФИЦВиМ» и «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных».

Полученный цифровой материал обработан с помощью общепринятых методов вариационной статистики, а также встроенного пакета статистического анализа MS Excel 2003. Статистическую значимость различий сравниваемых средних величин оценивали по t-критерию Стьюдента. Достоверность данных, полученных по выживаемости животных, оценивали методами χ2 и критерием Фишера.

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследований для изучения влияния γ-излучения на вакцинированных против ЛДР животных использовали 63 овцы. Иммунизацию овец проводили за 30, 15 и 1 сутки до облучения и через 2 и 10 суток после него. С этой целью 31 овцу прививали вирусвакциной против ЛДР в дозе 104,0 ТЦД 50 (1,0 см3, внутримышечно, в область бедра). Три другие группы овец являлись контрольными: контроль облучения (13); контроль иммуногенности вирусвакци-ны (15); контроль патогенности вирулентного штамма (4 животных). Животных подвергали внешнему γ-облучению лучами I37Cs на установке ГУС-4000 в дозе 4,4 Гр с мощностью дозы 0,012 Гр/мин.

Опытами установлено, что у облучённых животных развивалась острая лучевая болезнь тяжёлой степени с характерной лейкопенией и геморрагическим синдромом в разгар болезни через 8-10 суток и смертельными исходами 50-70% животных на 15-25 сутки. Морфологические изменения у погибших животных характеризовались резко выраженными явлениями геморрагического диатеза: множественными кровоизлияниями в кожу, слизистые и серозные оболочки, органы и ткани, уменьшением селезёнки в объёме. В группе вакцинированных за 30 и 15 суток до облучения выжили 12 (85,7%) из 14 взятых в опыт овец, тогда как в контрольной группе (облучённых, невакцинированных) из 13 овец выжили только 4 (30,7%). Значительно слабее оказалось радиозащитное действие предварительной вакцинации животных за 1 и через 2 суток после облучения. В этих группах выжило соответственно 42,8 и 14,3% овец. Все животные (3 овцы), привитые через 10 суток после облучения, погибли с признаками острой формы лучевой болезни тяжёлой степени (табл. 1).

Для оценки иммунитета у вакцинированных и невакцинированных (контрольных) овец через 45 суток от начала облучения (срок наблюдения) животных заразили вирулентным штаммом Энтеббе вируса ЛДР. Инкубационный период инфекции у контрольных животных продолжался в течение 1-3 дней. Быстро наступал подъём температуры до 41-41,8 °С. Смерть насту- пала через 1-2 суток после первых признаков болезни. Летальность овец достигала 90%. На вскрытии трупов обнаруживали патогномоничные признаки ЛДР в форме гепатита: кровоизлияния, очаговый или тотальный некроз паренхимы печени, в гепатоцитах – внутриядерные тельца – включения.

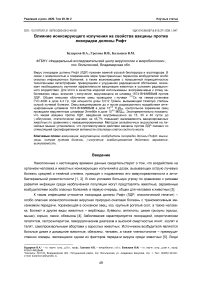

Таблица 1 Выживаемость облучённых овец до и после введения вакцины против ЛДР и последующего заражения их вирулентным вирусом

|

Срок введения вакцины, сут |

Облучение |

Заражение |

||

|

число овец, всего/выжило |

выживаемость, % |

число овец, всего/выжило |

выживаемость, % |

|

|

За 30 сут до облучения |

8/6 |

75 |

6/6 |

100 |

|

За 15 сут до облучения |

6/6 |

100 |

6/6 |

100 |

|

За 1 сут до облучения |

7/3 |

42,8 |

3/3 |

100 |

|

Через 2 сут после облучения |

7/1 |

14,3 |

1/1 |

100 |

|

Через 10 сут после облучения |

3/0 |

0 |

- |

- |

|

Контроль облучения |

13/4 |

30,7 |

4/0 |

0 |

|

Контроль вакцины |

15/15 |

100 |

15/15 |

100 |

|

Контроль вируса |

- |

- |

4/0 |

0 |

Все выжившие после облучения вакцинированные против ЛДР животные (31 овца) оказались устойчивыми к заражению вирулентным вирусом. В то же время все выжившие после облучения контрольные овцы (4) погибли от ЛДР (табл. 1).

Полученные данные указывают на эффективное радиопротекторное действие вирусвак-цины против ЛДР после её введения за 30 и 15 суток до облучения при одновременной индукции устойчивости к заражению вирулентным вирусом.

С целью подтверждения положительных результатов были проведены дополнительные исследования с использованием сходной схемы опыта и той же дозы облучения. В экспериментах использовали 51 овцу. Вирусвакцину против ЛДР ввели за 40, 30, 15 суток до облучения соответственно 6, 8 и 12 овцам. Через 45 суток выживших от острой лучевой болезни овец заразили вирулентным штаммом Энтеббе вируса ЛДР. Для контроля облучения, вирусвакцины и вирулентного вируса использовали 10, 9 и 6 овец соответственно (табл. 2).

Таблица 2

Влияние предварительной вакцинации против ЛДР овец на их выживаемость после облучения и заражения вирулентным вирусом

|

Сроки вакцинации |

Облучение |

Заражение |

||

|

число овец, всего/выжило |

выживаемость за 45 сут, % |

число овец, всего/выжило |

выживаемость, % |

|

|

За 40 сут до облучения |

6/5 |

83,3 |

5/5 |

100 |

|

За 30 сут до облучения |

8/6 |

75,0 |

6/6 |

100 |

|

За 15 сут до облучения |

12/8 |

66,7 |

8/8 |

100 |

|

Контроль облучения |

10/3 |

30 |

3/0 |

0 |

|

Контроль вирусвакцины |

- |

- |

9/9 |

100 |

|

Контроль вирулентного вируса |

- |

- |

6/0 |

0 |

Анализ результатов показал, что после облучения вакцинированных за 40, 30 и 15 суток животных из 26 взятых в опыт выжило 19 овец, что в среднем составляет 73%.

В группе облучённых, невакцинированных выжили 3 из 10 овец (30%). Количество выживших после облучения вакцинированных против ЛДР овец было выше на 43%, что статистически значимо по сравнению с невакцинированными животными (р<0,05).

Результаты заражения овец показали, что все вакцинированные овцы как выжившие от острой лучевой болезни, так и контрольные, необлучённые, приобрели устойчивость к заражению вирулентным штаммом Энтеббе вируса ЛДР. Следовательно, активный иммунитет, созданный с помощью вирусвакцины против ЛДР, стимулировал общую резистентность организма. В результате организм приобрёл способность более легко переносить действие ионизирующей радиации. Вирусвакцина обусловила защиту овец от ЛДР и повысила их радиорезистентность.

Изучение механизмов противолучевого действия вирусвакцины против ЛДР, проведённое методом селезёночных эндоколоний на линейных мышах, выявило её способность стимулировать процессы пострадиационной репопуляции костного мозга.

Опытами установлено, что при введении облучённым мышам клеток костного мозга, полученных до их вакцинации, в селезёнке вырастало в среднем 13,2±0,6 колоний. При исследовании количества колоний у мышей, иммунизированных вирусвакциной, получены следующие данные: на 14 сутки – 17,8±0,9 (р<0,005), а на 21 сутки – 17,5±0,9 (р<0,05) колоний на селезёнку.

Следовательно, использование вирусвакцины статистически значимо увеличивало число колоний в расчёте на селезёнку – до 34,8% и 32,5%, что свидетельствует об увеличении пролиферативной активности стволовых клеток костного мозга на 30-60% по сравнению с контролем.

Поражение иммунной системы в облучённом организме оценивается как тотальный вторичный иммунодефицит [14, 15]. Данное определение является отправной точкой для подбора иммунотропных средств профилактики и терапии острой лучевой болезни и, кроме того, объясняет механизм противолучевого действия известных средств профилактики и лечения. На это также указывают опубликованные данные о способности тетравакцины – вакцины из кишечной палочки, брюшнотифозной и оспенной вакцин, очищенных от эндотоксинов, оказывать противолучевое действие [16].

Противолучевой эффект получен при подкожном введении вакцины «Гриппол» мышам и собакам за 1-14 дней до тотального воздействия γ-лучей в дозе 2,5-8,5 Гр [17]. Эффект проявлялся в повышении выживаемости мышей на 25-60%, увеличении числа клеток в костном мозге мышей, нейтрофилов, эритроцитов, лимфоцитов и гемоглобина в их периферической крови по сравнению с контрольными животными. Как оказалось, вакцина «Гриппол» активировала процессы интерфероногенеза в организме животных, что оказывало положительное влияние на повышение его радиорезистентности. На противолучевое действие растворимых цитокинов – интерферонов указывали и другие учёные [18]. По-видимому, аналогичным действием в облучённом организме овец обладает и вирусвакцина против ЛДР.

Заключение

Впервые получены данные о влиянии живой вирусвакцины против ЛДР на радиорезистентность организма овец, которая после внутримышечного введения за 40, 30 и 15 суток до облучения статистически значимо (на 45,7%) повышает выживаемость вакцинированных животных по сравнению с невакцинированными. Установлено, что противолучевое действие ви-русвакцины против ЛДР обеспечивается стимуляцией процессов пролиферативной активности стволовых клеток костного мозга.

Полученные результаты свидетельствуют, что живая вирусвакцина против ЛДР обладает двойным действием – повышает радиорезистентность овец при острой лучевой болезни тяжёлой степени и защищает их от заражения вирулентным вирусом.

Использование её в первые 10 суток после облучения в дозах, вызывающих острую лучевую болезнь тяжёлой степени, нецелесообразно, так как она вызывает осложнения радиационного поражения, сопровождающиеся дополнительной гибелью овец.

Список литературы Влияние ионизирующего излучения на свойства вакцины против лихорадки долины рифт

- Мальцев В.Н., Смирнова О.В., Стрельников В.А., Муравьева Л.И. Радиация и вакцинация. М.: Медицина, 1976. 156 с.

- Иванов А.А., Андрианова И.Е., Мальцев В.Н., Шальнова Г.А., Ставракова Н.М., Булынина Т.М., Караулова Т.А., Бушманов А.Ю., Ушаков И.Б. Иммуно-микробиологическая компонента острого лучевого поражения и модификация его развития иммунотропными препаратами //Сборник статей, посвящённых 70-летию ФГБУ «ГНЦ РФ – ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» (1946-2016 гг.) /под общ. ред. Л.А. Ильина, В.В. Уйбы, А.С. Самойлова. М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2016. С. 201-221.

- Будагов Р.С. Чувствительность облучённых животных к возбудителям особо опасных инфекций (обзор литературы) //Радиационная биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44, № 5. С. 544-546.

- Закутский Н.И., Книзе А.В., Балышева В.И., Гузалова А.Г. Лихорадка долины Рифт – эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы (обзор) //Ветеринарный врач. 2012. № 4. С. 23-28.

- LaBeaud A.D., Muchiri E.M., Ndzovu M., Mwanje M.T., Muiruri S., Peters C.J., King C.H. Interepidemic Rift Valley fever virus seropositivity, northeastern Kenya //Emerg. Infect. Dis. 2008. V. 14, N 8. P. 1240-1246.

- Oxford Textbook of Zoonoses: Biology, Clinical Practice and Public Health Control. Eds: S.R. Palmer, L. Soulsby, P. Torgerson, D.W.G. Brown. Oxford University Press, 2011. 906 p.

- Mandell R., Flick R. Rift Valley fever virus: a real bioterror threat //J. Bioterr. Biodef. 2011. V 2, N 2. P. 1-5.

- Adam I., Karsany M.S. Case report: Rift Valley fever with vertical transmission in a pregnant Sudanese woman //J. Med. Virol. 2008. V. 80, N 5. P. 929-931.

- Laughlin L.W., Girgis N.I., Meegan J.M., Strausbaugh L.J., Yassin M.W., Watten R.H. Clinical studies in Rift Valley fever. Part 2: Ophthalmologic and central nervous system complications //J. Egypt. Public Health Assoc. 1978. V. 53, N 3-4. Р. 183-184.

- Киршин В.А., Бударков В.A. Ветеринарная противорадиационная защита. М: Агропромиздат, 1990. 207 с.

- Разорёнова В.А., Андрущенко В.Н., Андрианова И.Е., Горбунова Е.С., Чертков К.С. Вакцины в лечении лучевой болезни. Сообщение 5. Сравнительные данные об эффективности вакцины БТС и вещества ДИАШ при острой лучевой болезни у млекопитающих //Избранные материалы «Бюллетеня радиационной медицины». Т. 1 /под общ. ред. Л.А. Ильина, А.С. Самойлова. М.: ФГБУ «ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна», 2016. С. 656-662.

- Till J.E, Mcculloch E.A, Siminovitch L. А stochastic model of stem cell proliferation, based on the growth of spleen colony-forming cells //Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1964. V. 51, N 1. P. 29-36.

- Капустина О.В. Разработка и совершенствование средств и методов контроля особо опасных инфекций, вызываемых вирусами порядка mononegavirales: дис. …докт. вет. наук. Вольгинский, 2016. 302 с.

- Иванов А.А., Абросимова А.Н., Булынина Т.М. Влияние вакцины «Гриппол» на резистентность мышей к облучению протонами //Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 4. С. 656-658.

- Радиобиологические эффекты у животных /под ред. В.А. Киршина. М.: Фантера, 1999. 196 c.

- Андрющенко В.Н., Мальцев В.Н., Иванов А.А. Противолучевое действие веществ микробного происхождения //Радиационная биология. Радиоэкология. 1996. Т. 36, № 2. С. 195-208.

- Рогожин. Д.В. Влияние вакцины «Гриппол» на радиорезистентность организма: автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2010. 25 с.

- Васин М.В. Классификация противолучевых средств как отражение современного состояния и перспективы развития радиационной фармакологии //Радиационная биология. Радиоэкология. 2013. Т. 53, № 5. С. 459-467.