Влияние избыточного потребления сахарозы на вкусовую чувствительность и биоритмы кишечника у девочек-подростков

Автор: Цикуниб А.Д., Алимханова А.Х.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Избыточное потребление сахарозы является одним из наиболее распространенных нарушений питания, фактором риска развития целого ряда социально значимых заболеваний, в т.ч. инсулиннезависимого сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. При этом физиологобиохимические механизмы воздействия сахарозы на организм традиционно связываются с ее значительным гликемическим эффектом, меняющим гормональный профиль организма, а данные, рассматривающие сахарозу как химический компонент пищи, способный повлиять на эффективность отдельных этапов пищеварения, практически отсутствуют. Цель исследования - выявить уровень вкусовой чувствительности и состояние циркадианного ритма функционирования кишечника в условиях избыточного потребления сахарозы. Материалы и методы. Вкусовая чувствительность к сахарозе и состояние циркадианного ритма функционирования кишечника исследованы у 43 условно здоровых девочек-подростков в возрасте 11-14 лет, принадлежащих к двум этническим группам: адыгской (n=25) и чеченской (n=18), с разделением на две группы по уровню потребления сахарозы (УПС): нормальный УПС (49,9±7,45 г/сут) и высокий УПС (77,1±5,50 г/сут). Результаты. Регулярное избыточное потребление сахарозы, коррелирующее с недостаточностью в рационах питания цинка в 1,9 раза (r=-0,83), витаминов В9 (r=-0,83, р12 (r=-0,86, р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Вкусовая чувствительность, сахароза, циркадианный ритм функционирования кишечника

Короткий адрес: https://sciup.org/14117601

IDR: 14117601 | УДК: 612.3:616.39 | DOI: 10.34014/2227-1848-2020-4-98-109

Текст научной статьи Влияние избыточного потребления сахарозы на вкусовую чувствительность и биоритмы кишечника у девочек-подростков

Введение. Питание является одним из постоянно действующих факторов среды обитания и важнейших элементов адаптации организма к внешним условиям. Первостепенное значение в формировании культуры здорового питания населения имеет адекватность сложившейся структуры потребления пищевых продуктов физиологическим потребностям организма в пищевых веществах и энергии с учетом традиций, привычек и экономического положения, а также профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием [1].

Однако в современном обществе питание большинства групп населения, особенно детей и подростков, характеризуется избыточным потреблением пищи с низким уровнем содержания эссенциальных макро- и микронутриентов, но высоким содержанием насыщенных жиров и быстро усваиваемых углеводов, в особенности сахарозы [2, 3]. Многочисленными исследованиями установлено, что избыточное потребление сахарозы выступает риском развития алиментарного ожирения [4, 5], сахарного диабета [6], сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. ишемии сердца [7, 8]

и атеросклероза [9], кариеса у детей [10]. Физиолого-биохимические механизмы воздействия избыточного потребления сахарозы традиционно связывают с ее высоким гликемическим эффектом, меняющим гормональный профиль организма, при этом данные, рассматривающие сахарозу как химический компонент пищи, способный непосредственно повлиять на эффективность отдельных этапов пищеварения, в частности на вкусовую чувствительность и биоритмы кишечника, практически отсутствуют. В то же время вкусовая чувствительность, по признанию ряда авторов, является точным и надежным индикатором адекватности физиологических реакций организма на изменения внешней среды [11, 12], а околосуточный ритм эвакуаторной функции кишечника - одним из базисных элементов циркадианной активности организма [13].

Цель исследования. Выявить уровень вкусовой чувствительности и состояние циркадианного ритма функционирования кишечника в условиях избыточного потребления сахарозы.

Материалы и методы. В исследовании на добровольной основе приняли участие 43 условно здоровые, не имеющие хронических заболеваний девочки-подростки в возрасте 11–14 лет, принадлежащие к двум этническим группам: адыгской (n=25) и чеченской (n=18) - и проживающие соответственно в г. Майкоп и г. Грозный. Приоритетность исследований данной возрастной категории обусловлена тем, что девочки-подростки, по определению экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания [14], относятся к группе населения, испытывающей потребность в конкретных питательных веществах ввиду важнейшего этапа своего жизненного цикла, т.е. являются группой риска по влиянию нарушений питания на организм.

У девочек анкетно-опросным методом, в соответствии с действующими методическими рекомендациями по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения в связи с характером питания (МР № 2967-84), оценивали пищевые привычки (кратность и регулярность приема пищи: 1 раз в день, 2 раза в день, 3 раза в день, 4 и более раза в день), пищевые предпочтения (вкусовые, предпочтительность и кратность потребления основных групп пищевых продуктов: ежедневно, 2–3 раза в неделю, 2–3 раза в месяц и менее 1 раза в месяц), структуру и качество питания по 7-дневным рационам (проанализирован 301 суточный рацион питания по калорийности и содержанию общих углеводов, сахарозы, витаминов В9 и В12, цинка, растительных волокон).

Содержание нутриентов в рационах рассчитывали по справочным таблицам [15] и оценивали на соответствие утвержденным физиологическим нормам (МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации).

Экспресс-диагностику нарушений циркадианной регулярности кишечного ритма проводили с использованием опросника К.А. Ше-меровского, позволяющего диагностировать три основные стадии нерегулярности циркадианного биоритма эвакуаторной функции кишечника: первая (легкая) - при частоте ритма кишечника 5-6 раз в неделю, вторая (умеренная) - при частоте стула 3-4 раза в неделю, третья (тяжелая) - при частоте кишечного ритма 1-2 раза в неделю [16]. Уровень вкусовой чувствительности к сахарозе определяли органолептическим методом по модифицированной нами методике [17]. Для проведения исследования готовили растворы сахарозы в концентрациях от 0,1 до 1,5 %, пробы шифровали. Сначала подавали дистиллированную воду (контроль), а затем растворы сахарозы в возрастающей концентрации. Органолептической оценке подвергали растворы с температурой 36,5 °С - при этой температуре растворов происходит наилучшее восприятие вкусовых веществ. Участницы фиксировали в анкетах наличие вкусового возбуждения и характеризовали его качество и интенсивность. Оценку результатов проводили по следующей шкале: идентификация сладкого вкуса в растворах сахарозы с концентрацией 0,1-0,5 % -высокий уровень вкусовой чувствительности к сладкому (4 балла); 0,6-1,0 % - нормальный (3 балла); 1,1-1,5 % - низкий (2 балла). Также учитывали лиц, которые не смогли идентифицировать сладкий вкус ни в одном из пред- ставленных растворов сахарозы (1 балл). Для проведения исследования использовали следующее оборудование, посуду и реактивы: весы аналитические Ohaus PX84, баня водяная лабораторная Stegler ТБ-4А, стаканы химические В-1-50 по ГОСТ 25336, колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 100 и 1000 мл, нержавеющие ложки, сахароза по ГОСТ 5833-75, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Исследования проведены с 20 января по 25 февраля 2020 г., в начале второго учебного полугодия.

Обработку данных, полученных в процессе исследований, проводили с использованием программы Statistica 10. Рассчитывали средние величины и стандартное отклонение (M±σ) при нормальном распределении признака, медиану и квартили (Me (P25; P75)) при распределении, отличном от нормального. Для качественных данных рассчитывали частоты и проценты. Взаимосвязь переменных оценивали по коэффициенту корреляции Пирсона (r).

Результаты и обсуждение. Анализ частоты потребления основных групп продуктов питания показал преобладание в ежедневных рационах подростков продуктов с высоким содержанием сахарозы. Так, ежедневно у 40 (93,0 %) девочек-подростков в рационе присутствуют кондитерские изделия, как сахаристые, так и мучные, у 100 % – чай с 2–3 чайными ложками сахара, у 34 (79,1 %) чел. – 2–3 раза в неделю молочные продукты, преимущественно сахаросодержащие, и у 38 (88,4 %) – соки и газированные безалкогольные напитки (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Частота потребления пищевых продуктов, наиболее часто представленных в рационах питания, %

Frequency of most popular foods consumption, %

|

Девочки-адыги Teenage girls (Adyghe) |

Девочки-чеченки Teenage girls (Chechen) |

||||||||||

|

Ежедневно Daily |

2–3 раза в неделю 2–3 times a week |

Ежедневно Daily |

2–3 раза в неделю 2–3 times a week |

||||||||

|

EX о & S о И Й о о & ^ ex S ё и О и |

3 3 й G £ |

ЕХ S |

3 О Й о ед 3 Л §3 а 2 Q |

S И о н И |

ЕХ о & X Й & 0 ex S ё и х ед О и |

«8 (Г Н |

3 ЕХ 3 й G £ |

ЕХ S |

3 & X О Й о ед 3 S й ^ as й 2 Q |

ЕХ о & X Й & 0 ex S ё и х ед О и |

|

|

96,0 |

100 |

80,0 |

76,0 |

80,0 |

92,0 |

88,9 |

100 |

72,2 |

66,7 |

77,8 |

83,3 |

Приверженность к сладким продуктам подтверждается довольно частым, практически ежедневым (76,4 %), потреблением фруктов и ягод, хотя в количественном выражении уровень потребления остается ниже рекомендуемых величин на 30,5 %. Однако в рационах питания девочек обеих этнических групп недостаточно представлен целый ряд полноценных пищевых продуктов. Не- смотря на то что большинство подростков (35 (81,4 %) чел.) указали, что мясные продукты присутствуют в рационе не менее 2–3 раз в неделю (табл. 2), данная продуктовая группа в фактических рационах питания представлена преимущественно мясными полуфабрикатами, а не блюдами из натурального мяса, особенно среди жительниц г. Майкоп (15 (60,0 %) чел.).

Таблица 2

Table 2

Частота потребления пищевых продуктов, наименее часто представленных в рационах питания, %

Frequency of less popular foods consumption, %

|

Девочки-адыги Teenage girls (Adyghe) |

|||||

|

2–3 раза в неделю 2–3 times a week |

2–3 раза в месяц 2–3 times a month |

||||

|

3 O'S к 2 g S 2 та О 4- |

S о > |

3 2 4= Ю 43 3 .Й |

О $3 И СО |

О £ |

|

|

76,0 |

64,0 |

68,0 |

60,0 |

65,0 |

52,0 |

|

Девочки-чеченки Teenage girls (Chechen) |

|||||

|

2–3 раза в неделю 2–3 times a week |

2–3 раза в месяц 2–3 times a month |

||||

|

3 к 2 g S О 4- |

ни и Ри Й « о |

S о ад д о о > |

3 Ри Я Ю Ри 2 43 & Ю 43 3 .Й Р л |

Д и И СП |

О £ |

|

88,9 |

83,3 |

66,7 |

55,6 |

66,7 |

55,6 |

Овощи, характеризующиеся высоким содержанием микроэлементов, витаминов и клетчатки, в недельном рационе в сыром виде представлены мало, в основном они входят в состав готовых блюд. Крайне редко потребляются такие ценные группы пищевых продуктов, как рыба и рыбопродукты, бобовые и орехи (у 58,1 % опрошенных всего 2–3 раза в месяц и у 27,9 % – менее 1 раза в месяц).

Анализ 7-дневных рационов адыгских и чеченских девочек показал, что по набору продуктов и блюд рационы можно разделить на два вида: «сладкие» (преобладают продукты, представленные в табл. 1, в т.ч. йогурты, сладкие сырки, тонизирующие напитки, чай с 2–3 ложками сахара, а также блюда из категории фастфуда, характеризующиеся высоким содержанием жиров и сахарозы), и «традиционные» рационы (преобладают продукты, представленные в табл. 2, а также блюда традиционной адыгской и чеченской кухни, в т.ч. из натурального мяса). Как показала количественная оценка рационов питания, диспропорции в структуре питания существенно отразились на уровне потребления отдельных макро- и микронутриентов, особенно сахарозы. Исходя из этого все девочки были разделены на две антитетические по уровню потребления сахарозы (УПС) группы (табл. 3): с нормальным УПС (49,9±7,45 г/сут) и высоким УПС (77,1±5,50 г/сут).

Таблица 3

Table 3

Энергетическая ценность и нутриентный состав суточных рационов питания девочек-подростков

Calories and nutrient composition of daily diets for teenage girls

|

Показатель Parameters |

Физиологическая норма Physiological norm |

Группа с нормальным УПС (n=16) Group with normal SCL (n=16) |

Группа с высоким УПС (n=27) Group with high SCL (n=27) |

|

Углеводы (У), г Carbohydrates (С), g |

334 |

287,5 (265,5; 326,3) |

325,0 (282,5; 365,0) |

|

Сахароза (С), г Sucrose (S), g |

<10 % от ккал / from kcal |

49,9±7,45 |

77,1±5,50** |

|

Энергетическая ценность (ЭЦ), ккал Calories (EV), kcal |

2300 |

2049,1±119,44 |

2303,8±86,14** |

|

ЭЦ:У:С Calories: Carbohydrates: Sucrose |

100:14,5: не более 2,8 100:14,5: no more than 2,8 |

100:14,0:2,4 |

100:14,1:3,4 |

|

Цинк, мг Zinc, mg |

12,0 |

10,5 (10; 12) |

6,2 (5,6; 6,8) |

|

Витамин В 9 , мкг Vitamin B9, mcg |

300–400 |

296,8±40,52 |

203,4±39,04* |

|

Витамин В 12 , мкг Vitamin B12, mcg |

3,0 |

2,95±0,35 |

1,69±0,36* |

|

Пищевые волокна, г Dietary fibers, g |

20 |

16,6±4,41 |

4,4±1,26** |

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с группой с нормальным УПС при р<0,05;

** – при р<0,01.

Note. * – the differences are significant compared with the normal SCL, р<0.05; ** – р<0.01.

Согласно физиологическим нормам при калорийности рациона в 2300 ккал ежедневное потребление сахарозы для данной возрастной группы не должно превышать 65,5 г и должно соответствовать формуле ЭЦ:У:С=100:14,5: не более 2,8. У 27 (62,8 %) девочек-подростков потребление сахарозы превышает верхнюю границу суточной нормы в 1,2 раза и с учетом фактической калорийности рационов соответствует формуле ЭЦ:У:С=100:14,5:3,4. Поскольку по последним рекомендациям ВОЗ оптимальным считается потребление сахарозы не более 50 г/день, то превышение составляет 3,1 раза.

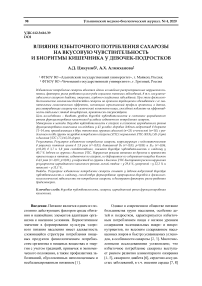

Ежедневная избыточная нагрузка сахарозой в первую очередь оказывает воздействие на вкусовые рецепторы. Антитетические по потреблению сахарозы группы девочек-подростков существенно различаются по уровню вкусовой чувствительности к сладкому. Большинство девочек, у которых содержание сахарозы в рационе питания не превышает физиологическую норму, проявляют высокую (31,3 %) и нормальную (56,3 %) способность к распознаванию сладкого вкуса, и, наоборот, подростки с высоким УПС проявляют низкую чувствительность к сахарозе (33,3 %) или не могут распознать сладкий вкус ни в одном из представленных растворов сахарозы (7,4 %) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение девочек-подростков по уровням вкусовой чувствительности к сахарозе

(* – различия достоверны по сравнению с группой с нормальным УПС при р<0,05; ** – при р<0,01)

Fig. 1. Division of teenage girls by levels of taste sensitivity to sucrose

(* – the differences are significant in comparison with the group with normal SCL, p<0.05; ** – p<0.01)

Между уровнем потребления сахарозы и уровнем вкусовой чувствительности к сладкому выявляется обратная корреляционная зависимость средней интенсивности (r=-0,66, р<0,05). Полученные данные показывают, что при длительном и регулярном потреблении сахарозы происходит снижение интенсивности вкусового ощущения сладкого, что в свою очередь провоцирует избыточное потребление сахарозы: формируется порочный круг нутри-ционно-вкусовой зависимости от сахарозы. Результаты анализа пищевых привычек подростков позволяют предположить возможность формирования также определенной физиолого-психологической зависимости от потребления сахарозы: 11 (25,6 %) подростков отмечают, что «предпочитают сладкое», 15 (34,9 %) – «очень любят сладкое» и 10 (23,3 %) – «не могут жить без сладкого». Косвенным подтвер- ждением полученных результатов являются данные, представленные в работе G. Beauchamp и M. Morgan [18], показывающие, что к двухлетнему возрасту дети, которые регулярно пили подслащенный раствор, демонстрировали желание употреблять большее количество сахарозы. По данным ряда авторов [3, 11, 12], снижать вкусовое восприятие может также и недостаток таких важнейших нутриентов, как цинк и витамины В9, В12, содержание которых в рационах питания с высоким уровнем содержания сахарозы (УСС), как показано в табл. 3, достоверно и с высокой корреляционной зависимостью ниже физиологических норм на 48,3 % (r=-0,83), 32,2–49,7 % (r=-0,83, р<0,05) и 43,7 % (r=-0,86, р<0,01) соответственно.

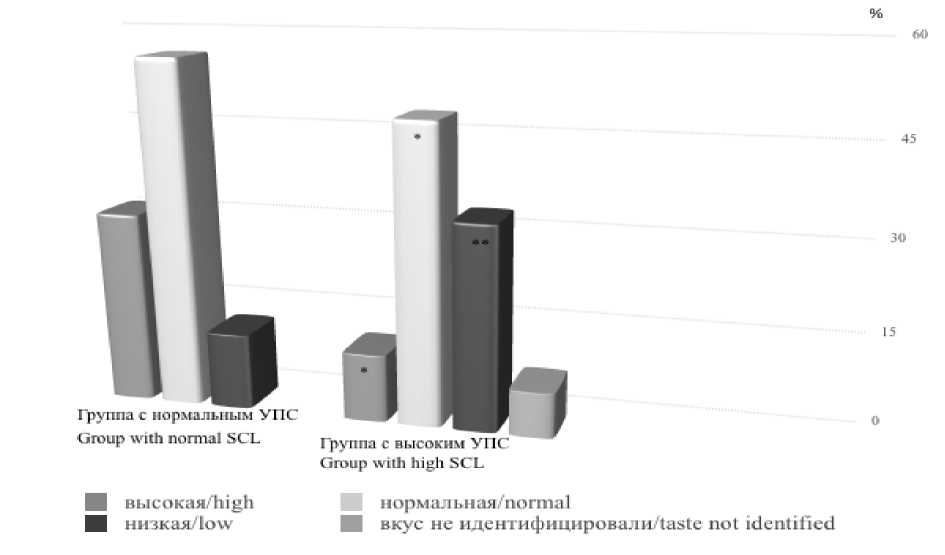

У подростков с разным УПС выявляются также существенные различия в циркадианной регулярности кишечного ритма (рис. 2).

Рис. 2. Распространенность нарушений циркадианного ритма кишечника в группах, %

(* – различия достоверны по сравнению с группой с нормальным УПС при р<0,05; ** – при р<0,01)

Fig. 2. Intestinal circadian rhythm disturbances in groups, %

(* – the differences are significant in comparison with the group with normal LSC, p<0.05; ** – p<0.01)

В группе девочек с нормальным УПС достоверно чаще (р<0,01) встречается нормальный ритм эвакуаторной функции кишечника: 75,0 против 37,0 % в группе с высоким УПС, и, наоборот, в группе с высоким УПС наиболее часто выявляются нарушения циркадианного ритма кишечника: легкой стадии – 29,6 против 15,4 % (р<0,05); умеренной – 22,2 против 6,3 % (при р<0,05) и тяжелой – 11,1 против 0 %. В основе нарушений биоритма эвакуато-рной функции кишечника разной степени вы- раженности, в т.ч. относимых к запорам в соответствии с критериями Римского консенсуса III (менее 3 раз в неделю), среди девочек-подростков с высоким УПС лежит целый ряд нутрициолого-биохимических и физиологических механизмов.

Во-первых, у большинства подростков с высоким УПС наряду со структурой нарушен также режим питания, как по кратности приема пищи в течение дня, так и по времени ее приема (табл. 4, 5).

Таблица 4

Table 4

Division of teenage girls according to food intake frequency, %

|

Группа Group |

Кратность приемов пищи: всего / в т.ч. перекусы Food intake: total/including snacks |

|||

|

1 раз/день 1 time a day |

2 раза/день 2 times a day |

3 раза/день 3 times a day |

4 и более раза/день 4 or more times a day |

|

|

С нормальным УПС Normal SCL |

0/0 |

18,8/0 |

50,0/12,5 |

31,3/31,3 |

|

С высоким УПС High SCL |

0/0 |

33,3/3,7 |

51,9/33,3 |

14,8/14,8 |

Таблица 5

Table 5

Division of teenage girls according to mealtime, %

|

Группа Group |

Нарушение времени приема пищи, раз в неделю Violation of meal times, per week |

||||||||

|

не завтракают No breakfast |

не обедают No lunch |

не ужинают No dinner |

|||||||

|

2–3 |

4–5 |

6–7 |

2–3 |

4–5 |

6–7 |

2–3 |

4–5 |

6–7 |

|

|

С нормальным УПС Normal SCL |

18,8 |

0 |

0 |

12,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

С высоким УПС High SCL |

11,1 |

22,2 |

0 |

0 |

33,3 |

0 |

7,4 |

0 |

0 |

Распределение девочек-подростков по кратности приема пищи, %

Распределение девочек-подростков по времени приема пищи, %

Для подростков физиологичным считается три основных приема пищи и 1–2 перекуса, с наибольшей калорийностью, приходящейся на обед. Однако анкетирование показало, что чаще всего основные приемы пищи у девочек из группы с высоким УПС происходят 2 раза в день, при этом всю учебную неделю (4–5 дней) не завтракают 22,2 % и не обедают 33,3 % подростков, а в группе с нормальным УПС 2–3 дня в неделю не завтракают 18,8 % и не обедают 12,5 %. Ужин в основном является регулярным (97,7 %), с поздними перекусами (53,5 %), и на него у большинства (60,5 %) подростков приходится основной по плотности и объему прием пищи.

Во-вторых, большинство девочек-подростков отсутствие утренней дефекации объясняют тем, что «не успевают, так как торопятся в школу». Кроме того, имеются данные [13], что нередко запоры возникают вследствие привычного подавления позывов к дефекации, обусловленного стилем жизни (утренней спешкой, особенностью режима работы, отсутствием условий в туалете). Анкетирование показало, что большинство девочек (93,0 %) не владеют знаниями о нор- мальной кратности эвакуаторной функции кишечника в сутки и в качестве физиологической нормы указывают показания собственного биоритма.

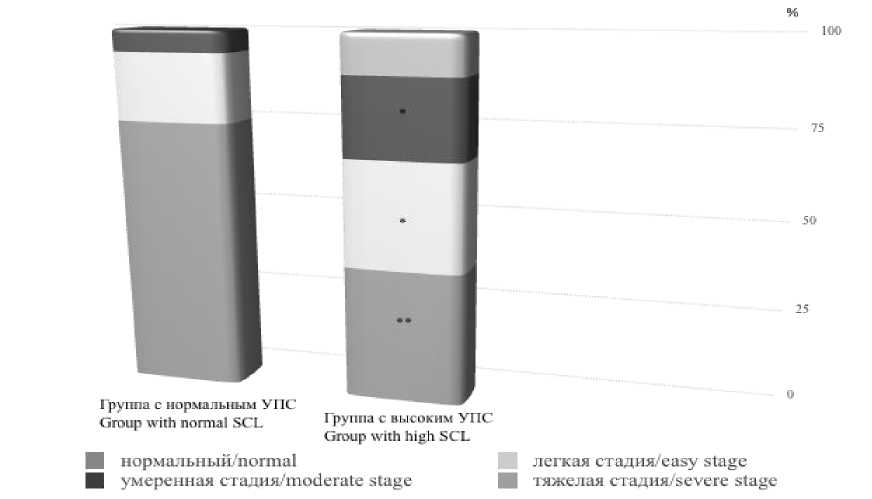

В-третьих, между уровнями содержания сахарозы и пищевых волокон в рационах питания выявлена достоверная (р<0,01) и сильная обратная корреляционная зависимость (r=-0,87), т.е. у девочек с нормальным УПС содержание пищевых волокон в рационах питания ниже рекомендуемых величин на 17,0 %, а в группе с высоким УПС – на 78,0 % (рис. 3).

Установлено, что дефицит пищевых волокон является фактором риска развития бради-энтерий [14, 19], так как пищевые волокна играют важную роль в процессе пищеварения: стимулируют перистальтику кишечника, удерживают в просвете кишечника воду, увеличивая объем кишечного содержимого. Имеются данные [13, 20], что при употреблении продуктов питания с недостаточным содержанием клетчатки ведущим механизмом развития запора выступает нарушение двигательной активности толстой кишки и ректоаналь-ной зоны, которое усугубляется подавлением позывов к дефекации.

Рис. 3. Содержание пищевых волокон в рационах, различающихся по УСС, г/сут (* – различия достоверны по сравнению с рационами с нормальным УСС при р<0,01)

Fig. 3. Content of dietary fibers in diets with different SL, g/day

(* – the differences are significant in comparison with diets with normal SL, p<0.01)

Заключение. Нарушения структуры и качества питания у большинства девочек-подростков, независимо от этнической принадлежности, приводят к формированию «сладкого» рациона питания с критически высоким уровнем содержания сахарозы. Регулярное избыточное потребление сахарозы, коррелирующее с недостаточностью цинка, витаминов В9 и В12, снижает вкусовую чувствительность к сладкому, способствуя фор- мированию у девочек-подростков нутрици-онно-вкусовой и физиолого-психологической зависимости от потребления сахарозы. Нарушения режима питания по времени и кратности приема пищи, а также питание, избыточное по сахарозе, но дефицитное по содержанию пищевых волокон, выступают факторами риска нарушения циркадианной регулярности кишечного ритма и развития брадиэнтерий.

Список литературы Влияние избыточного потребления сахарозы на вкусовую чувствительность и биоритмы кишечника у девочек-подростков

- Тутельян В.А., Вялков А.И., Разумов А.Н. Научные основы здорового питания. М.: Издательский дом "Панорама"; 2010. 816.

- Марченкова И.С. Потребление добавленного сахара населением Российской Федерации. XI Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов "Питание и здоровье". 30 ноября - 2 декабря 2009. Москва; 2009: 98.

- Гмошинский И.В., Мунхуу Б., Мазо В.К. Микроэлементы в питании человека: биологические индикаторы недостаточности цинка. Вопросы питания. 2006; 75 (6): 4-11.

- Malik V.S. Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis. AJCN. 2013; 98 (4): 1084-1102.

- Бессесен Д.Г., Кушнер Р. Избыточный вес и ожирение. Профилактика, диагностика, лечение. М.: БИНОМ; 2004. 239.

- Шарафетдинов Х.Х., Мещерякова В.А., Плотникова О.А. Сравнительная оценка послепищевой гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа при потреблении моно- и дисахаридов и сахарозаменителей. Вопросы питания. 2002; 2: 22-26.

- West N.A., Crume T.L., Maligie M.A., Dabelea D. Cardiovascular risk factors in children exposed to maternal diabetes in utero. Diabetologia. 2011; 54 (3): 504-507.

- Johnson R.K., Appel L.J., Brands M. Dietary sugars intake and cardiovascular health: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2009; 120: 1011-1020.

- Kritchevsky D. Diet and atherosclerosis. J. Nutr. Health Aging. 2001; 5 (3): 155-159.

- Кузьмина H.H. Интенсивность кариеса зубов у 15-летних детей, проживающих в Центральном федеральном округе России. Клинические исследования. 2009; 2: 27-45.

- Trivedi B.P. Gustatory system: the finer points of taste. Nature. 2012; 486 (7403): 82-83.

- Glendinning J.I., Beltran F.L. Benton Taste does not determine daily intake of dilute sugar solutions in mice. AJP regul. integr. сотр. рhysiol. 2010; 299: 333-341.

- Яковенко Э.П., Агафонова Н.А. Механизмы развития запоров и методы их лечения. Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2003; 3: 25-32.

- Питание и продовольственные системы: доклад Группы высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности. Рим; 2017.

- Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения в связи с характером питания (утверждены 08.02.1984 № 2967-84). М.; 1984.

- Тутельян В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: справочник. М.: ДеЛи плюс; 2012. 284.

- Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации: методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора; 2009. 38.

- Шемеровский К.А. Экспресс-метод исследования качества жизни и циркадианный ритм энтеральной активности. В кн.: Исследование качества жизни в медицине. СПб.: Военно-медицинская академия; 2000: 145-146.

- Цикуниб А.Д. Количественные методы проверки сенсорных способностей человека: лабораторный практикум. Майкоп: АГУ; 2011. 48.

- Bachmanov A.A., Beauchamp G.K. Taste receptor genes. Ann. Rev. Nutr. 2007; 27: 389-414.

- Тутельян В.А., Погожева А.В., Высоцкий В.Г., ред. Роль пищевых волокон в питании человека. М.: фонд "Новое тысячелетие"; 2008. 326.

- Finke S. Ballaststoffe in der Ernahrung. Biol. Med. 1991; 1: 456-463.