Влияние изменений структуры материнского поколения на динамику населения и трудовых ресурсов российского села

Автор: Кирпичев Виктор Васильевич

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изменение структуры материнского поколения является важнейшим фактором, оказывающим влияние на численность населения и трудовых ресурсов российского села. Его действие, наряду с перестройкой процессов естественного и миграционного движения населения, приводит к существенному сдвигу популяционной динамики, вносит коррективы в развитие сельской экономики. В работе выполнен прогноз возможных вариантов изменения демографической ситуации на сельских территориях страны на 15-летнюю перспективу.

Материнское поколение, структура, трудовой потенциал, миграции, сельское население, демографические процессы, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/14931401

IDR: 14931401 | УДК: 331.5;

Текст научной статьи Влияние изменений структуры материнского поколения на динамику населения и трудовых ресурсов российского села

Как показывают исследования, количество сельского населения современной России постепенно снижается. В настоящее время его удельный вес в общей численности составляет примерно 26,3 % (в 2002 г. – 26,7 %) [1], что, правда, гораздо выше, чем во многих более урбанизированных странах Европы и Америки. Однако необходимо учитывать территориальные особенности Российской Федерации и то, что даже при такой численности сельского населения его средняя плотность по стране остается невысокой (8,3 человека на 1 кв. км).

Не секрет, что депопуляционные процессы создают предпосылки для снижения массы живого труда, используемого в экономике. А это, в условиях его недостаточно высокой эффективности, приводит к сдерживанию роста объемов производства, в том числе в аграрном секторе страны. По нашему мнению, выход на режим хотя бы незначительно расширенного воспроизводства сельского населения современной России может стать важным фактором, обусловливающим переход к устойчивому развитию ее сельских территорий.

Следует отдавать себе отчет о том, что дальнейшее уменьшение численности сельского населения, которое наблюдается в настоящее время, будет отрицательно сказываться на социально-экономическом развитии страны, повышении уровня и качества жизни россиян, а также безопасности государства с геополитической точки зрения.

Поэтому, как нам представляется, разрешение проблемы поддержания численности населения и трудовых ресурсов на уровне, необходимом для устойчивого развития сельской экономики страны, является важнейшей задачей органов государственного управления, а рассматриваемая тема исследований относится к числу наиболее актуальных для российского общества.

Конечно, для того, чтобы поддерживать позитивную направленность развития демографической ситуации на селе в перспективе, необходимо отчетливо понимать, насколько данный результат обусловливается мерами регулирования процессов естественного и миграционного движения, а в какой степени он детерминирован изменениями возрастно-половой структуры в системе сельского народонаселения России. От этого зависит целесообразность применения тех или иных методов управления демографическими и другими социально-экономическими процессами.

Проводить эффективное регулирование в сложной нелинейной системе народонаселения достаточно непросто. Известный отечественный ученый С.П. Капица по результатам математического моделирования демографической системы обосновал вывод о том, что существует как минимум 35 факторов, способных привести к росту или уменьшению численности населения [2, с. 16].

Мы же рассмотрим данную проблему в более узком плане, гипотетически полагая, что основными детерминантами демографической динамики сельского населения нынешней России являются меры демографической (в том числе миграционной) политики, приводящие к изменению соотношений между показателями рождаемости и смертности, величины и знака сальдо внешней миграции, а также происходящие трансформации структуры материнского поколения, под которыми будем понимать сдвиги в распределении по численности и возрастным интервалам групп женщин репродуктивного возраста, проживающих в сельской местности.

Для того чтобы установить зависимость числа рождений детей в российских поселениях сельского типа от действия указанных факторов, создадим упрощенную двухэлементную демографическую модель (рис. 1).

Фактор «А»

Фактор «В»

Количество рождений за гад

Рис. 1. Модель, отражающая влияние разных факторов на динамику рождения детей в селах России

В качестве элементов модели будем рассматривать факторы «А» и «В», которые оказывают воздействие на уровень рождаемости за счет изменяющейся структуры материнского поколения сельского населения («А») и комплекса мер, направленных на регулирование демографических процессов («В»).

По нашему мнению, на первом этапе исследования может быть выполнен расчет гипотетически возможного автономного влияния фактора «А» (фактора структурных изменений) на рождение нового поколения людей. Для этого введем ряд допущений, позволяющих упростить вычисления. Так, будем считать, что происходящее в настоящее время смещение положения популяционного тренда сельского населения страны в значительной степени предопределено изменением числа новорожденных детей, от значения которого зависит естественный прирост (убыль) на селе.

В связи с этим скорость снижения численности сельского населения за счет смертности принимаем за константу, а также допускаем, что нынешняя абсолютная величина и направленность вектора международной миграции для сельской местности России останутся неизменными. Тогда динамика рождений будет служить индикатором демографического развития российского села на протяжении всего периода исследования, с 2010 по 2025 годы.

Проведем мониторинг величины указанного индикатора в выбранных нами в качестве контрольных точках – в 2010, 2015, 2020 и 2025 годах. В процессе исследования необходимо для каждой контрольной точки установить, как изменилось бы количество новорожденных в российских селах, при условии действия только одного фактора «А». Указанные расчеты можно выполнить, применяя метод экстраполяции возрастных коэффициентов рождаемости, то есть при допущении того, что их величина на весь прогнозный период останется такой же, какими они были в 2009 году.

В то же время количество женщин детородного возраста, проживающих на селе, а также их распределение по возрастным интервалам будут трансформироваться. Изменение их численности определялось с использованием метода передвижки возрастов и рассмотренной ранее методики [3], что показано в табл. 1 (источник: статистические данные [4, с. 181], расчеты автора).

Таблица 1

Прогноз изменения численности когорты матерей в сельском населении России, до 2025 года

|

о н & о т |

с о I 1— го о m 0) и |

. о ХГ I -8- с -9- о го 5 2™ з ° х Е ° Е о £ . £$© 8 s-^ | 8 i 5 х о g £§ о S о а го О X |

тс с; X 5 0) s ГО S X Ц СО 0) |

X о о ТС О X 0) Ь CD m |

го 0) х е ГО 0- Ilf ^gg o v м о с ° о го |

X 0) Е § 5 ™ § о X О т- Ф So R ON ? g g 8 § X 2 т 1- о о О X О X о го о е 5 D- D- X |

О S CD S о о о О £ tn g о о s ^1 s ™ о g О g to о Ф о О. СП о 8^™ Е у го Oil |

О S CD S о о о О £ СП g о о s ^1 s ™ о g О 3 L-0^0 5 о й О сч О. СП о 81” Е о Oil |

CD S о о о О £ СП g о о s ^1 s ™ о g о о L-О to 5 о й О сч О. СП о 8i§ Е 3 о Oil |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

n=1 |

n=4 |

n=5 |

n=1 |

n=4 |

n=5 |

||||||||

|

1 |

0 |

8,5 |

0,0085 |

0,9915 |

254690 |

252525 |

|||||||

|

2 |

1-4 |

0,6 |

0,0006 |

0,9994 |

899862 |

899322 |

|||||||

|

0,0024 |

0,9976 |

1 151847 |

|||||||||||

|

3 |

5-9 |

0,3 |

0,0015 |

0,9985 |

1011058 |

1 149082 |

|||||||

|

4 |

10-14 |

0,3 |

0,0015 |

0,9985 |

1 046362 |

1 009541 |

1 147358 |

||||||

|

5 |

15-19 |

0,7 |

0,0035 |

0,9965 |

1 302388 |

1 044792 |

1 008027 |

1 145637 |

|||||

|

6 |

20-24 |

1 |

0,005 |

0,9950 |

1 615514 |

1 297829 |

1 041135 |

1 004499 |

|||||

|

7 |

25-29 |

1,7 |

0,0085 |

0,9915 |

1 286623 |

1 607436 |

1 291340 |

1 035930 |

|||||

|

8 |

30-34 |

2,3 |

0,0115 |

0,9886 |

1 227003 |

1 275686 |

1 593773 |

1 280364 |

|||||

|

9 |

35-39 |

2,8 |

0,014 |

0,9861 |

1 205561 |

1 213015 |

1 261143 |

1 575604 |

|||||

|

10 |

40-44 |

3,6 |

0,018 |

0,9822 |

1 228272 |

1 164692 |

1 196154 |

1 243613 |

|||||

|

13 |

45-49 |

4,9 |

0,0245 |

0,9758 |

1 525550 |

1 206408 |

1 143960 |

1 174862 |

|||||

|

14 |

15-49 |

9 390911 |

8 809858 |

8 535532 |

8 460509 |

||||||||

Примечание: условно приравниваем численность женщин детородного возраста к численности поколения матерей.

Анализ результатов проведенного исследования (строка 14, гр. 10, 12–14 табл. 1) показывает, что уменьшение численности материнской когорты в сельском населении страны, по сравнению с уровнем начала 2010 г., составит к 2015 году 6,2 %, а к 2020 году – 9,1 %. Через 15 лет количество женщин детородного возраста на селе сократится более чем на 930 тыс. человек, или на 10 % (темпы – 0,67 % в год). К чему способно привести такое неполное замещение поколения матерей на селе, спрогнозировать несложно. Если принять, в виде допущения, неизменность нынешних повозрастных коэффициентов рождаемости сельского населения страны до 2025 года и не учитывать влияние миграции, то можно с определенной погрешностью вычислить количество детей, которые появятся в российских селах через 15 лет.

Для вычислений применялось следующее известное математическое выражение: N x = Sxx Fx , где N x - прогнозируемая численность новорожденных детей на селе; Sx -численность когорты матерей возраста «х» ; F х – возрастной коэффициент рождаемости женского сельского населения возраста «х» .

Полученные в ходе прогнозных расчетов результаты, показывающие изменения численности рождений детей, при условии автономного действия фактора «А» (трансформации структуры сельского населения), помещены в табл. 2 (источник: статистические данные [4, с. 136], расчеты автора).

Прогноз числа рождений детей сельским населением России, на 2015, 2020 и 2025 годы (чел.)

Таблица 2

|

Женские возрастные группы (лет) |

15-19 |

20-24 |

25-29 |

30-34 |

35-39 |

40-44 |

45-49 |

Всего 15-49 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Возрастные коэффициенты рождаемости в 2009 г. (промилле/ доли единицы) (сельское населен. РФ) |

42,2/ 0,0422 |

121,6/ 0,1216 |

114,5/ 0,1145 |

68,4/ 0,0684 |

29,5/ 0,0295 |

5,6/ 0,0056 |

0,2/ 0,0002 |

|

|

Численность женского населения на начало 2010г. (чел.) |

1302388 |

1615514 |

1286623 |

1227003 |

1205561 |

1228272 |

1525550 |

9390911 |

|

Родилось детей в 2010 году (чел.) |

523275 |

|||||||

|

Прогнозируемое количество женщин на начало 2015 г./ среднее за предшествующ. 5 лет (чел.) |

1044792/ 1173590 |

1297829/ 1456671 |

1607436/ 1447029 |

1275686/ 1251344 |

1213015/ 1209288 |

1164692/ 1196482 |

1206408/ 1365979 |

8809858/ |

|

Ожидаемое число рождений в 2015 году |

49525 |

177131 |

165684 |

85591 |

35673 |

6700 |

273 |

520577 |

|

Прогнозируемое количество женщин на начало 2020 г./ среднее за предшествующ. 5 лет (чел.) |

1008027/ 1026409 |

1041135/ 1169482 |

1291340/ 1449388 |

1593773/ 1434729 |

1261143/ 1237079 |

1196154/ 1180423 |

1143960/ 1175184 |

8535532 |

|

Ожидаемое число рождений в 2020 году |

43314 |

142209 |

165954 |

98135 |

36493 |

6610 |

235 |

492940 |

|

Прогнозируемое количество женщин на начало 2025 г./ среднее за предшествующ. 5 лет (чел.) |

1145637/ 1076832 |

1004499/ 1022817 |

1035930/ 1163635 |

1280364/ 1437068 |

1575604/ 1418373 |

1243613/ 1219883 |

1174862/ 1159411 |

8460509 |

|

Ожидаемое число рождений в 2025 году |

45442 |

124374 |

147858 |

98295 |

41842 |

6831 |

231 |

464873 |

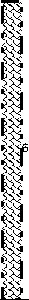

Анализ таблицы показывает, что через 15 лет в стране возможно сокращение ежегодного количества новорожденных более чем на 12,2 % от нынешнего, сравнительно невысокого уровня (с 523 275 человек в 2010 г. до 464 873 человек в 2025 г.). Только в двух женских возрастных группах (20–24- и 25–29-летних) к 2025 году число рождений уменьшится более чем в 1,2 раза. Динамику данного процесса иллюстрирует рис. 2 (источник: [4, с. 44–45], прогнозные расчеты).

523275 520577 492940 464873

430346 389730

372049 401907

тренд

1959 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2002 2010 2015 2020 2025

Рис. 2. Динамика рождений в сельском населении России (чел.), с 2012 г. – прогноз

Ниспадающая направленность тренда рождений свидетельствует о наличии тенденции спада количества рождений детей на сельских территориях страны в обозримой перспективе. Хотя скорость уменьшения числа новорожденных на селе, сравнительно более низкая, чем прогнозируемая по всему населению России.

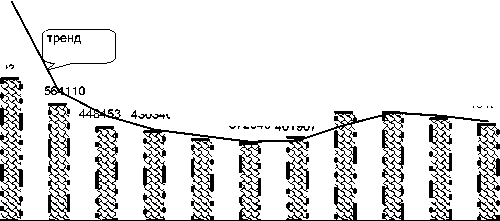

Для того чтобы более наглядно представить, какое влияние может оказать взаимодействие рассматриваемых нами факторов «А» и «В» на количество вновь вступающего в жизнь сельского населения, нами применялась графическая модель, которая приведена на рис. 3 (разработан автором).

Рис. 3. Влияние изменений структуры материнского поколения и мер демографического регулирования на демографическую динамику села России (чел.), с 2012 года – прогноз

Изображенная на рис. 3 кривая АGD, построена с использованием статистических данных и результатов проведенного прогноза (гр. 9 табл. 2). Она иллюстрирует изменение числа рождений в сельском населении России, которое, как мы полагаем, происходило бы в случае автономного действия фактора «А», при условии экстраполяции возрастных коэффициентов рождаемости, за 2009 год, на весь прогнозный период.

Участок кривой АG графически отображает фактическую численность нового поколения сельских жителей страны, появившегося на свет в период с 2002 по 2010 годы. Несколько линий графика, начинающихся в точке G (GD, GF , GC ) показывают прогнозируемые нами, с учетом изменения структуры материнского поколения и проведения демографической политики, вариантные сценарии рождения детей с 2012 по 2025 годы.

Реализация первого варианта (линия GD ) представляется возможной при условии, что действенность демографического регулирования в России, достигнутая в 2002–2010 годах, будет стабильной на протяжении последующих 15 лет. Второй вариант (линия GC) рассчитан нормативным методом, предусматривающим ежегодное увеличение количества новорожденных детей в селах России (с 2012 по 2025 год) на 0,5 %. Третий вариант (линия GF) предполагает ежегодное снижение числа рождений в прогнозном периоде на 1 %.

Положение графика АGD показывает, что до 2010–2011 годов изменения, происходящие в возрастно-половой структуры материнского поколения сельского населения страны, способствовали росту числа рождений детей. С 2011 года тренд популяционных изменений на российском селе становится нисходящим (кривые GD, GF); (GC – с 2015 года ). Он будет сохранять такую направленность весь рассматриваемый нами период, то есть до 2025 года. А это означает, что происходящая перестройка структуры матерей села в прогнозном периоде не будет способствовать росту человеческой популяции в сельских поселениях России.

Кривая MLN – это график изменения численности умершего сельского населения России (до 2011 года – зарегистрированного статистикой, а далее – согласно прогнозу). При расчете прогнозных данных для построения участка кривой LN учитывались как современный уровень смертности, так и возможная динамика его снижения, которая, согласно оценкам некоторых отечественных демографов, в прогнозном периоде может составить примерно 1 % в год [5, с. 118].

Проведенный нами прогноз показывает, что до 2025 года не прогнозируется естественный прирост сельского населения страны. Масштабы его убыли за счет превышения смертности над рождаемостью могут существенно варьироваться в зависимости от рассматриваемых вариантов прогноза.

Для того чтобы поддерживать стабильное по численности сельское население страны, естественную убыль на селе необходимо полностью компенсировать за счет положительного сальдо трансграничной миграции, которое в настоящее время имеет отрицательное значение. Величина необходимого миграционного прироста может быть графически определена как расстояние между точками на линиях MLN и AGD (AGC или AGF) - рис. 3.

При реализации первого варианта прогноза (смертность – по MLN, рождаемость – по AGD ) сельское население России до 2015 года не будет убывать при условии, что внешний миграционный прирост на селе ежегодно будет составлять 60–80 тыс. человек. Правда, если демографическая политика будет менее эффективной, чем сегодня, то для сохранения существующей численности населения в села страны дополнительно придется привлекать извне еще несколько десятков тысяч мигрантов.

Что касается последующего десятилетия, то в 2015–2025 годах, как показывают результаты прогноза, задача обеспечения демографической стабильности на сельских территориях страны значительно усложнится. Для ее решения в России необходимо будет ежегодно увеличивать положительное сальдо трансграничной миграции и довести его к концу рассматриваемого периода примерно до 90–120 тыс. человек.

Понятно, что добиться такого прироста практически невозможно без существенной либерализации миграционной политики. Но при этом не следует забывать, что применение указанного метода не приведет к прекращению депопуляции села. К тому же, оно будет сдерживать мобилизацию внутренних ресурсов расширенного воспроизводства сельского населения и может вызвать значительную трансформацию сложившегося этнического баланса в стране.

Поэтому важно не только предпринимать меры по активизации миграционного замещения выбывающего по естественным причинам населения села, но и самое пристальное внимание обратить на эффективность демографической политики, усиление ее пронаталистской направленности.

Следует также учитывать, что демографические процессы обладают высокой инерционностью и результаты от реализации демографической политики на селе могут появиться только через десятилетия. Повышение уровня жизни не всегда приводит к росту рождаемости, а нередко, наоборот, способствует ее спаду. В то же время в России далеко не полностью использован существенный резерв по снижению смертности сельского населения, и особенно младенческой и материнской, уровень которой значительно выше, чем во многих развитых и некоторых развивающихся странах мира.

Представляется, что выработка действенной политики, способствующей расширенному воспроизводству сельского населения России, окажет позитивное влияние на формирование трудового потенциала села, послужит важным фактором устойчивого развития сельских территорий, будет стимулировать рост всей экономики страны.

Ссылки:

-

1. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года : стат. сб. / Росстат. М., 2011. 87 с.

-

2. Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. М., 1999.

-

3. Кирпичев В.В. Трансформация структуры материнского поколения и демографическое регулирование как факторы популяционных и социально-экономических изменений в России // Вестник Московского госуд. областного унта. 2010. № 4 ; Кирпичев В.В. Россия: вызовы депопуляции // Труд и социальные отношения. 2010. № 3.

-

4. Демографический ежегодник России. 2010 : стат. сб. / Росстат. M., 2010. 525 с.

-

5. Архангельский В.Н., Иванова А.Е. и др. Стратегия демографического развития России / под ред.

В.Н. Кузнецова и Л.Л. Рыбаковского. М., 2005.

Список литературы Влияние изменений структуры материнского поколения на динамику населения и трудовых ресурсов российского села

- Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: стат. сб./Росстат. М., 2011. 87 с.

- Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. М., 1999.

- Кирпичев В.В. Трансформация структуры материнского поколения и демографическое регулирование как факторы популяционных и социально-экономических изменений в России // Вестник Московского госуд. областного унта. 2010. № 4 ; Кирпичев В.В. Россия: вызовы депопуляции // Труд и социальные отношения. 2010. № 3.

- Демографический ежегодник России. 2010: стат. сб./Росстат. M., 2010. 525 с.

- Архангельский В.Н., Иванова А.Е. и др. Стратегия демографического развития России/под ред. В.Н. Кузнецова и Л.Л. Рыбаковского. М., 2005.