Влияние изменения климата на биологические ресурсы северных территорий (Урал, Западная Сибирь)

Автор: Аврунв Евгений Ильич, Крупинин Николай Яковлевич, Лебедева Татьяна Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты анализа влияния изменения климата на биологическую продуктивность северных территорий Урала и Западной Сибири: состояние оленьих пастбищ, ресурсов рыбы в северных водных объектах, состояние охотничьих ресурсов, ресурсов дикоросов. Рассмотрены положительные и негативные с позиции хозяйствования тенденции изменения продуктивности биологических ресурсов.

Северные территории, биологические ресурсы, изменение климата, оленьи пастбища, рыбные ресурсы, охотничьи ресурсы, ресурсы дикоросов

Короткий адрес: https://sciup.org/148204467

IDR: 148204467 | УДК: 338.242

Текст научной статьи Влияние изменения климата на биологические ресурсы северных территорий (Урал, Западная Сибирь)

Глобальное потепление на Земля было официально признано научным фактом на межправительственной Мадридской конференции ООН в 1995 г. Численные анализы изменения климата и климатические прогнозы основаны на экстраполяции в будущее предыдущих тенденций и на основе климатических моделей; модели в настоящее время с определённой степенью точности достоверны только по изменению температуры воздуха в активном слое атмосферы. Другие характеристики прогноза климата (температурный режим, режим осадков, гидрологический режим рек), основанные на совместном использовании результатов экстраполяции и результатов моделирования, пока в конкретных климатических зонах и в разные сезоны года проявляются с малой достоверностью; поэтому характеризуются в основном качественными характеристиками.

Динамика среднегодовой температуры на северных территориях России по своему характеру близка к глобальной, но в ней существенно меньшие абсолютные величины и большие межгодовые колебания; при этом в России температура возрастает быстрее, чем в целом на планете. По данным «Обзора состояния и тенденций изменения климата России» за 2013 г. (Гидромет РФ) тренд потепления на территории России за 1976 - 2013 годы составил 0,41оС за 10 лет; а за тот же период времени всего Северного полушария – 0,32оС (для всей Земли в целом – 0,16оС). По данным трёх метеостанций ХМАО-Югры (Западная Сибирь) средняя многолетняя температура воздуха в период 2000–2008 гг. на 1,0–1,5оС выше, чем за период 1961–1990 гг., то есть средний темп роста температуры составил также около 0,4оС за десятилетие (Ким, Игенбаева, 2007). По данным трёх метеостанций Уральского Севера и севера Республики Коми (Саранпауль, Печора, Троицко-Печерское) за период 1988-2000 гг. температура поднялась на 0,6-0,8оС [ 12 ] . Главными результатами

влияния изменения климата на биологические ресурсы северных территорий является увеличение продолжительности периода вегетации растений и повышение температуры воды в водных объектах.

Состояние оленьих пастбищ. Оленеводство на северных территориях является таким важнейшим занятием коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которое позволяет сохранить и демонстрировать действительный образ жизни и деятельности этих этносов; оно содержит фактор постоянства традиционного природопользования. Кормовая база северного оленеводства содержит лишайниковые, зелёные и ветошные пастбища. На изменение структуры пастбищ влияют производственно-территориальные, социальные и экологические факторы. Изменение производственно-территориальных условий вызвано преимущественно нарушением ландшафтной структуры пастбищ: изъятием земель, разобщением территории коммуникациями, вынужденным ограничением использования пастбищ, а также усилением фактора беспокойства оленей. Более половины всех пастбищ выведено из традиционного хозяйственного оборота. Изменение социальных условий связаны с ростом населённых пунктов, увеличением нагрузки на традиционные охотничьи и рыболовные угодья оленеводов, изменением престижа традиционных профессий [ 3 ] .

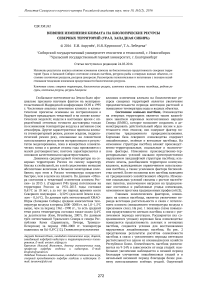

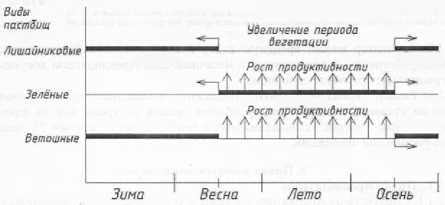

Главным экологическим фактором, влияющим на оленьи пастбища, является увеличение периода вегетации растительности в связи с потеплением климата (повышением температуры воздуха в приземном слое). На рис. 1 показана схема повышения продуктивности оленьих пастбищ в связи с увеличением периода вегетации. Расширяется (на сохранившихся угодьях) кормовая база оленеводства: повышается продуктивность зеленых и ветошных пастбищ, создаются условия для восстановления нарушенных лишайниковых пастбищ. На рис. 2 представлены результаты расчётов оленеёмкости пастбищ в связи с увеличением периода вегетации растительности в одном из оленеводческих хозяйств Республики Коми. Оленеёмкость пастбищ увеличивается на 9-24% в зависимости от вида угодий: наибольшее увеличение наблюдается в зимний период благодаря улучшению лишайниковых угодий и в начальный весенний период благодаря более раннему использованию зелёных угодий. Ощутимый негативный фактор потепления климата состоит в том, что формируются условия для более высокой уязвимости животных к воздействию вредителей и болезней; будет усиливаться негативное воздействие насекомых (мух, оводов) на оленей.

Рис. 1. Повышение продуктивности оленьих пастбищ в связи с увеличением периода вегетации температуры воды приводит к проникновению в северные и в горные водные объекты частиковых видов рыб и вытеснению ценных видов [13]. Так, доля осетровых, лососевых и сиговых уменьшилась с 13,6% (1940-е гг.) до 1,5% в 2014 г. Основную долю в рыбных ресурсах занимают частиковые виды (до 53%). Динамика среднегодового вылова рыбы в ХМАО-Югре за период 1997–2014 гг. (по данным ФГУ «НижнеОбьрыбвода») приведены в табл. 1. Глобальное потепление и повышение температуры воды приводит к появлению в прибрежных водах северных морей крупных экземпляров палтуса, трески, наваги; местным населением отмечаются случаи появления сельдевой акулы, пятнистого терпуха [8]. С потеплением климата может продвигаться на север паразитофауна рыб, расширяются благоприятные условия для таких заболеваний рыб, как дипло-стомоз, лигулез, дифиллоботриоз и протиоцефалез.

Ресурсы рыбы в северных водных объектах. Рыболовство (и рыбная промышленность) на северных территориях до начала 1960-х годов составляло основу экономики. С 1970-х годов разработка нефтегазовых и лесных ресурсов, транспортное строительство обусловили снижение ресурсов рыбы и показателей рыбной отрасли, что было связано с загрязнением водных объектов отходами промышленного производства, а в 1990-е – с экономическими условиями [ 6 ] .

Потепление климата, вызывающее продолжительные половодья, создаёт благоприятные условия размножения и нагула рыб; в значительной мере оно способствовало приостановке уменьшения запасов и объёмов вылова рыбных ресурсов (с 16,4 тыс. тонн в 1940-е годы до 4,9 тыс. тонн в 1995 г. в Тюменской области), затем стабилизации (4,4-4,8 тыс. тонн в период 1995-2000 гг.) и постепенному восстановлению (более 8,4 тыс. тонн в 2014 г.). Повышение

Рис. 2. Повышение оленеёмкости пастбищ в связи с увеличением периода вегетации (Республика Коми, конкретное хозяйство)

Таблица 1. Динамика среднегодового вылова рыбы, т

|

Виды рыб |

1997 г. |

Удельный вес, % |

2005 г. |

Удельный вес, % |

2014 г. |

Удельный вес, % |

|

осетровые |

10 |

0,2 |

7,1 |

0,1 |

2,41 |

0,03 |

|

осётр |

0,8 |

0,63 |

0,25 |

|||

|

стерлядь |

9,2 |

6,5 |

2,16 |

|||

|

лососевые, сиговые |

598,5 |

13,4 |

453,7 |

6,7 |

260,9 |

3,26 |

|

нельма |

5,1 |

2,2 |

3,0 |

|||

|

муксун |

193,6 |

108,5 |

62,6 |

|||

|

пелядь |

385,5 |

321,9 |

182,5 |

|||

|

чир (щокур) |

7,6 |

2,1 |

1,24 |

|||

|

сиг-пыжьян |

0,27 |

0,27 |

2,45 |

|||

|

тресковые |

208,8 |

4,7 |

329,3 |

4,9 |

192,8 |

2,41 |

|

крупный частик |

2117,5 |

47,5 |

3456,5 |

51,0 |

4237,9 |

52,9 |

|

щука |

550,9 |

1659,9 |

1369,6 |

|||

|

язь |

1447,1 |

1460,9 |

2420,85 |

|||

|

карась |

80,3 |

254,8 |

269,01 |

|||

|

лещ |

39,2 |

76,9 |

182,64 |

|||

|

судак |

Н.д. |

Н.д. |

1,1 |

|||

|

карп |

Н.д. |

Н.д. |

0,7 |

|||

|

мелкий частик |

1526,0 |

34,2 |

2525,7 |

37,3 |

3309,9 |

41,4 |

Состояние охотничьих ресурсов. Благодаря улучшению кормовой базы из-за потепления климата сохраняется численность соболя, лося, увеличивается численность белки, лисицы, а из-за более длительных половодий наблюдается взрывной характер размножения ондатры [ 7, 11 ] . Динамика численности охотничьих животных на территории

ХМАО-Югра за период 2004-2014 гг. приведена в табл. 2 (данные управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ХМАО-Югре). Изменение численности охотничьих животных в связи с изменением климата оценивается по степени расширения растительных (лесных экосистем): на равнине – на север, в горах – вверх по склонам. Такое расширения растительных зон представляет собой изменение класса бонитета лесных земель. В табл. 3 приведена шкала численности охотничьих животных на 1000 га угодий. Глобальное потепление, в результате которого понизилась ледо-витость акваторий некоторых морей Северного Ледовитого океана и повысилась средняя температура воды, вызвало появление в прибрежных зонах сивуча, северного морского котика, калана; чаще стали встречаться гренландский и горбатый киты, синий кит, морская свинья, креветки, участились случаи прилова крабов [8].

Таблица 2. Динамика численности охотничьих животных на территории ХМАО-Югры

|

Вид |

2004 г. |

2007 г. |

2010 г. |

2014 г. |

|

белка |

674700 |

361949 |

1085847 |

345200 |

|

волк |

540 |

673 |

875 |

490 |

|

выдра |

1848 |

3860 |

4323 |

3850 |

|

горностай |

14350 |

38898 |

486623 |

18100 |

|

заяц-беляк |

86238 |

150258 |

204351 |

146800 |

|

лисица |

20832 |

12895 |

18053 |

15200 |

|

лось |

20810 |

24348 |

27270 |

20400 |

|

росомаха |

1177 |

1094 |

1202 |

880 |

|

соболь |

41063 |

45724 |

57155 |

45400 |

Таблица 3. Шкала оптимальной численности охотничьих животных на 1000 га угодий

|

Вид |

Класс бонитета |

||

|

III |

IV |

V |

|

|

лось |

5 |

3 |

1 |

|

заяц-беляк |

55 |

25 |

5 |

|

куропатка |

150 |

70 |

20 |

|

глухарь |

40 |

20 |

5 |

|

тетерев |

100 |

50 |

15 |

Ресурсы дикоросов. Заготовка и переработка дикоросов (ягоды, орехи, грибы, лекарственное и техническое сырьё) для коренных народов Севера становится наиболее распространённым традиционным занятием; этим занято в настоящее время более 25% коренного населения [ 11 ] . Объёмы заготовки дикоросов в одном из северных регионов России приведены в табл. 4.

Таблица 4. Динамика заготовок продукции дикоросов (ХМАО-Югра)

|

Продукция |

2000 г. |

2002 г. |

2004 г. |

2008 г. |

2014 г. |

|

ягоды, т |

20,0 |

316,4 |

138,4 |

247,4 |

189,4 |

|

орех кедровый, т. |

5,4 |

1,7 |

29,1 |

25,2 |

122,4 |

|

грибы, т. |

6,3 |

1,7 |

17,7 |

27,1 |

24,4 |

|

лекарственное и техническое сырьё, кг. |

1331 |

40 |

6236 |

7314 |

4835 |

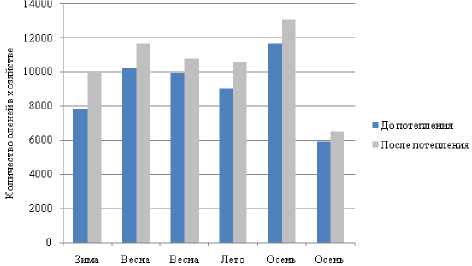

Сбор и переработка дикоросов на северных территориях позволяет с одной стороны, поддерживать у КМНС, даже живущих в крупных населённых пунктах, даже в смешанных браках, основные элементы традиционного образа жизни; с другой стороны – возможно возникновение желания более существенно поддерживать традиционный образ жизни и даже возвращаться в естественную природную среду [2, 5].Уменьшение повторяемости низких температур в приземном слое воздуха в весенние периоды снижает случаи подмерзания и замерзания дикоросов во время их цветения, увеличивается число лет с высокими и обильными урожаями (в среднем на 10-15%). На рис. 3 приведены кривые распределения вероятностей урожая брусники на ягодных угодьях ХМАО-Югры; видно, что при стабилизации максимальной биологической продуктивности ягодников (ограничивается плодородием лесных почв) возрастает вероятность высоких и обильных урожаев. Одновременно со снижением подмерзания и замерзания дикоросов потепление климата ведёт к увеличению проективных покрытий ягодни- ков [9]. Значимость заготовки и использования дикоросов заключается в их биологической ценности. В таблицах 5, 6 и 7 приведены характеристики по содержанию витаминов и микроэлементов в дикорастущих ягодах на северных территориях (данные Югорского университета), по пищевой ценности грибов.

Рис. 3. Влияние потепления климата на урожай брусники (кг/га)

Таблица 5. Содержание витаминов в дикорастущих ягодах

|

Наименование |

Сахар, % |

Кислотность, % |

Витамины, мг/100 г. ягод |

|||||||

|

А |

В 1 |

В 2 |

С |

Е |

К |

Р |

РР |

|||

|

брусника |

7 - 10 |

1,7 - 2,1 |

120 |

20 |

20 |

16 |

- |

- |

- |

- |

|

клюка |

3 - 4 |

2,3 - 3,2 |

40 |

30 |

20 |

25 |

1 |

- |

500 |

100 |

|

черника |

5 - 7 |

0,8 - 1,2 |

289 |

20 |

20 |

16 |

- |

- |

- |

300 |

Таблица 6. Содержание микроэлементов в дикорастущих ягодах

|

Наименование |

Микроэлементы, мг/100 г ягод |

|||||

|

Na |

K |

Ca |

Mg |

P |

Fe |

|

|

брусника |

11 |

70 |

24 |

7 |

26 |

0,4 - 1,0 |

|

клюква |

12 |

116 |

14 |

6 |

11 |

0,6 - 1,1 |

|

черника |

34 |

51 |

16 |

6 |

13 |

7,0 |

Таблица 7. Пищевая ценность грибов (в сравнении с другими продуктами)

|

Продукты |

Количество усвояемых веществ в 100 г. продукта, г. |

Калорийность 100 г. продукта, |

||

|

белков |

жиров |

углеводов |

||

|

хлеб пшеничный |

6,9 |

0,4 |

45,2 |

217 |

|

говядина |

16,0 |

4,3 |

0,5 |

105 |

|

рыба |

10,4 |

0,2 |

- |

44 |

|

белые грибы свежие |

3,2 |

0,7 |

1,6 |

25 |

|

белые грибы сушёные |

33,0 |

13,6 |

26,3 |

224 |

Выводы: влияние изменения климата на биологические ресурсы северных территорий выражается:

– в увеличении продуктивности кормовой базы оленеводства благодаря увеличению сроков использования зелёных и ветошных пастбищ и восстановлению лишайниковых, но сопровождаемых возникновением условий для более высокой уязвимости животных к воздействию вредителей и болезней;

– в формировании благоприятных условий размножения и нагула рыб благодаря продолжительным весенним половодьям, но сопровождаемых вытеснением в северных и горных водных объектах ценных видов рыб частиковыми видами вследствие потепления воды;

– в улучшении кормовой базы охотничьих ресурсов и повышении численности охотничьих животных вследствие улучшения класса бонитета лесных эко-сиситем; в повышении урожайности дикоросов (увеличении числа лет с высокими и обильными урожаями) благодаря уменьшению повторяемости низких температур в приземном слое воздуха в весенние периоды.

Список литературы Влияние изменения климата на биологические ресурсы северных территорий (Урал, Западная Сибирь)

- Абдусаматов, Х.И. Солнце диктует климат земли. -СПБ.: Logos, 2009. 197 с.

- Айпин, Е.Д. Клюквинка и косичка: По фольклору сургутских ханты. -М.: Икар, 1997. 30 с.

- Евдокимова, Т.В. Оценка последствий изменения экологических условий развития оленеводства на Европейском Северо-Востоке России//Коренные народы. Нефть. Закон. -Ханты-Мансийск, 1998. С. 24-25.

- Ким, Н.С. Современные изменения климата ХМАО-Югры/Н.С. Ким, Н.О. Игембаева//Сб. мат. Конф. «Экология и природопользование». -Ханты-Мансийск, 2007. С. 92-93.

- Лебедев, Ю.В. Оценка воздействия изменения глобального климата на лесопользование в северных регионах России/Ю.В. Лебедев, В.А. Дикунец, З.Я. Нагимов//Сб. мат. VI Междунар. науч. конф. -Новосибирск, СГГА, 2010. С. 238-242.

- Левин, В.А. Озёра Среднего Приобья/В.А. Левин, Л.А. Тюлькова//Комплексная характеристика. -Тюмень, 1994. С. 275.

- Логинов, В.Г. Природно-ресурсный потенциал Уральского Севера: оценка и перспективы освоения. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. 232 с.

- Михно И.В. Управление рыболовством в открытых водах Северного Ледовитого океана бюлл. «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2013. № 3. С. 35-38.

- Соловьев, В.М. Недревесные ресурсы леса/В.М. Соловьев, А.П. Петров. -Свердловск, УГЛТУ, 1988. 92 с.

- Фролов, И.Е. Изменения климата Земли -результат действия естественных причин/И.Е. Фролов, З.М. Гудкович, В.П. Карклин, В.М. Смоляницкий//Экологический вестник России. 2010. С. 49-54.

- Харамзин, Т.Г. Экономика традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. -Ханты-Мансийск, 2001. 294 с.

- Шиятов, С.Г. Цикличность радиального прироста деревьев в высокогорьях Урала/С.Г. Шиятов, В.С. Мазепа//Дендрохронология и дендроклиматология. -Новосибирск: Наука, сиб. отд-ние, 1986. С. 134-160.

- Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа: В 3 т. -Екатеринбург: ИД «Сократ», 1999.