Влияние янтарной кислоты на фотосинтетическую активность яровой мягкой пшеницы

Автор: Цыганова Н.А., Воронкова Н.А., Дороненко В.Д., Балабанова Н.Ф.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3 (35), 2019 года.

Бесплатный доступ

Большое количество химических веществ разных по составу и происхождению активизируют физиолого-биохимические процессы в растениях. Биостимулирующими свойствами обладают карбоновые кислоты, в том числе янтарная кислота. Целью исследований являлось изучение влияния янтарной кислоты на фотосинтетическую активность яровой мягкой пшеницы. Объекты исследования - яровая мягкая пшеница ( Triticum aestivum ) и янтарная кислота ( этан-1,2-дикарбоновая кислота ). В исследовании использовались полевой, физиологический и статистический методы. Полевые исследования выполнены в стационарном опыте на основе пятипольного зернопарового севооборота в южной лесостепной зоне Западной Сибири. В схему опыта включены два фактора: предпосевная обработка семян пшеницы водным раствором янтарной кислоты и применение минеральных удобрений. Для оценки влияния изучаемых факторов использовались количественные показатели, применяемые в физиологии растений: площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, нарастание вегетативной массы в основные фазы роста и развития пшеницы...

Яровая пшеница, стимуляторы роста, янтарная кислота, предпосевная обработка, фотосинтетический потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/142223200

IDR: 142223200 | УДК: 631.871:633.11

Текст научной статьи Влияние янтарной кислоты на фотосинтетическую активность яровой мягкой пшеницы

Современный уровень производства растениеводческой продукции базируется на комплексном применении агрохимических средств, в том числе стимуляторов роста [1]. Эти препараты активизируют иммунную систему растений, увеличивают резистентность к абиотическим факторам, положительно влияют на плодообразование, ускоряют созревание растений, перераспределение пластических веществ в хозяйственно полезную часть растения [2]. Реализация перечисленного не достигается традиционными элементами технологии [3]. Особое место в научных исследованиях уделяется изучению влияния стимуляторов роста на процесс фотосинтеза и связанные с ним объекты исследования (площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал). Повышение продуктивности фотосинтеза в агроценозах и создание для этого оптимальных условий имеет важное значение, так как фотосинтетическая активность растения является интегральным показателем урожайности [4].

Биостимулирующими свойствами роста и развития растений обладают бифункциональные карбоновые кислоты, в том числе янтарная кислота, применяемая в растениеводстве в виде водных растворов с концентрацией 10–2–10–3% для предпосевной обработки семян и опрыскивания растений. В настоящее время экспериментально

А.Л. Верещагиным, В.В. Кропоткиной установлено, что стимулирующее действие на физиологические системы растений оказывают биологически активные вещества в сверхмалых концентрациях [5].

В Омской области яровая пшеница занимает более 80% посевных площадей. Однако урожайность и качество зерна данной культуры не всегда удовлетворяют требованиям сельхозпроизводителей. Оптимизация физиолого-биохимических процессов растений биостимулирующими препаратами решает эту задачу за счет реализации генетических возможностей культуры в формировании урожая и качества зерна [6].

При широком ассортименте природных и синтетических регуляторов роста механизм действия многих из них, в том числе янтарной кислоты, недостаточно изучен применительно к определенным почвенно-климатическим условиям зоны. Целью исследования было изучение влияния предпосевной обработки семян раствором янтарной кислоты на фотосинтетическую активность яровой мягкой пшеницы в южной лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы

Исследования проводились в 2017–2018 гг. на опытном поле лаборатории агрохимии и защиты растений ФГБНУ «Омский АНЦ» в южной лесостепной зоне Западной Сибири. Опыт размещен в пятипольном зернопаровом севообороте со следующим чередованием культур: пар чистый – пшеница – соя – пшеница – ячмень. Предшественник – соя. Севооборот заложен в 1987 г., развернут во времени и в пространстве. Объекты исследования – яровая мягкая пшеница ( Triticum aestivum ) и янтарная кислота ( этан-1,2-дикарбоновая кислота ).

Расположение делянок в опыте – систематическое, повторность – четырехкратная. Площадь учетной делянки – 16 м2. В опыте изучались два фактора: фактор А – минеральные удобрения: 1) без удобрений; 2) азотно-фосфорные удобрения в дозе N 18 P 42 на гектар севооборотной площади; фактор В – предпосевная обработка семян водным раствором янтарной кислоты: 1) контроль (без предпосевной обработки янтарной кислотой); 2) обработка семян раствором янтарной кислоты в концентрации 10–3 М; 3) обработка семян раствором янтарной кислоты в концентрации 10–7 М; 4) обработка семян дистиллированной водой. Так как достоверных различий в результатах исследований, полученных в вариантах 1 и 4, не установлено, в статье представлены данные только вариантов (1, 2, 3).

В опыте высевали среднеранний районированный сорт яровой мягкой пшеницы Омская 36. Предпосевную обработку семян проводили непосредственно перед посевом пшеницы, так как при увеличении времени от проведения предпосевной обработки до посева снижается эффективность действия этого препарата. Максимальный срок хранения обработанного зерна не более 4 суток. Расход рабочего раствора 70 л/т семян. Посев и учет урожая проводили в оптимальные сроки. Агротехника возделывания – общепринятая для зоны.

Агроклиматические условия 2017 г. были контрастными по влагообеспеченности: наибольшее количество осадков выпало в июле – 108% от нормы, а наименьшее (14 мм – 26%) – в августе. В целом за вегетацию температура воздуха была в пределах нормы (17,4ºС), количество осадков составило 144 мм, или 70% от нормы. ГТК в 2017 г. – 0,70. Вегетационный период 2018 г. прохладный и влажный. Осадков выпало 245 мм, или 124% от среднемноголетней нормы. Гидротермический коэффициент в 2018 г. составил 1,31.

Почвенный покров опытного участка представлен лугово-черноземной среднемощной тяжелосуглинистой почвой с содержанием гумуса 6,4–6,6% (по Тюрину), под- вижного фосфора и обменного калия 101–120 мг/кг и 350–420 мг/кг почвы (по Чирикову) соответственно.

В ходе онтогенеза вели учет нарастания наземной массы растений яровой пшеницы весовым методом, измеряли площадь листьев методом высечек [7]. Средняя продолжительность межфазных периодов в годы исследований: «всходы – кущение» – 14 дней, «кущение – трубкование» – 18 дней, «трубкование – колошение» – 12 дней. Расчет площади листьев выполнен по формуле В.В Аникеева и Ф.Ф. Кутузова [8], фотосинтетического потенциала – по А.А. Ничипоровичу (1961) [9].

Достоверность различий оценивали по результатам статистической обработки экспериментальных данных методом дисперсионного и корреляционного анализов по Доспехову [10].

Результаты исследований

Основу продукционного процесса растений составляет фотосинтез как первичный источник органического вещества. Фотосинтетическая деятельность посевов теснейшим образом связана с обеспеченностью их теплом, влагой и элементами воздушного и корневого питания. Совокупностью этих факторов определяется не только общий уровень биологической продуктивности, но и качественный состав биомассы и зерна. Современные представления о фотосинтетической деятельности растений в посевах как факторе их продуктивности и показателях этой деятельности разработаны А.А. Ничи-поровичем (1961) [9] и рядом других исследователей. Доказано, что урожайность культуры, в первую очередь, зависит от величины листовой поверхности и продолжительности ее работы. Совокупность этих показателей определяет фотосинтетический потенциал (ФП, тыс. м2/га∙сут). Мероприятия, обеспечивающие увеличение площади листьев в посевах, являются важнейшим средством повышения урожайности. Недостаточно быстрый рост площади листьев наиболее часто является фактором, ограничивающим урожайность сельскохозяйственной культуры [9]. У зерновых культур, в том числе у пшеницы, листовая поверхность играет решающую роль в формировании колоса, в закладке числа продуктивных колосков и степени их озерненности. Формирование на поле оптимальной по размерам площади листовой поверхности является важным элементом технологии и имеет значение с позиции эффективного поглощения световой энергии для осуществления процесса фотосинтеза.

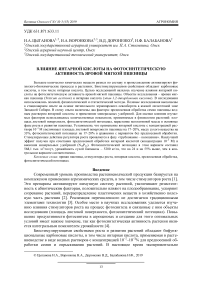

В данных исследованиях измерение листовой поверхности проводили по основным фенологическим фазам: кущение, трубкование и колошение. Определяли влияние азотно-фосфорных удобрений и предпосевной обработки семян янтарной кислотой на площадь листовой поверхности растений пшеницы. Анализ полученных данных показал, что площадь листовой поверхности в фазу кущения составила 19,5–22,5 тыс. м2/га (рис. 1). В фазу кущения отмечалось влияние только азотно-фосфорных удобрений (N 18 P 42 ), при этом площадь ассимиляционной поверхности была на 8–10% больше в сравнении с неудобренным фоном. В этот период формирования вегетативной массы для злаковых культур характерно интенсивное поглощение макроэлементов. И основное внесение удобрений позволяет растениям формировать большую вегетативную массу, чем на неудобренном фоне.

Существенного увеличения площади листовой поверхности в фазу трубкования пшеницы в сравнении с фазой кущения не происходило. В этот период идет интенсивный рост стебля и появление первого стеблевого узла над поверхностью почвы. Однако за счет применения янтарной кислоты площадь листовой поверхности растений пшеницы в этих вариантах возросла на 7–17%. Причем наибольший эффект был при обработке семян раствором янтарной кислоты с концентрацией 10–3 М. В варианте с пред- посевной обработкой семян раствором янтарной кислоты (10–3 М) на фоне внесения азотно-фосфорных удобрений площадь ассимиляционной поверхности пшеницы составила 22,7 тыс. м2/га, что на 22% больше, чем в контрольном варианте.

тыс. м2/га

□ Без удобрений

■ N18 P 42

Трубкование

Колошение

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки янтарной кислотой на динамику нарастания площади листовой поверхности мягкой пшеницы по фазам вегетации: 1 – контроль; 2 – раствор янтарной кислоты с концентрацией 10–3 М; 3 – раствор янтарной кислоты с концентрацией 10–7 М

Площадь листовой поверхности яровой пшеницы на неудобренном фоне, а также на удобренном без предпосевной обработки в фазу колошения возросла на 30–34% в сравнении с фазой кущения. В вариантах с янтарной кислотой на фоне N 18 P 42 площадь листьев достигла 32,2–34,5 тыс. м2/га, что на 47–51% больше, чем в фазу кущения. Максимальная величина листовой поверхности была у растений пшеницы в варианте с предпосевной обработкой семян раствором янтарной кислоты в концентрации 10–3 М на фоне N 18 P 42 – 34,5 тыс. м2/га. Применение раствора янтарной кислоты в концентрации 10–7 М уступало по эффективности применению раствора в концентрации 10–3 М на 8%. Следует отметить, что при применении минеральных удобрений и стимуляторов роста (янтарной кислоты) отмечался синергизм, то есть только при комплексном применении формировалась наибольшая площадь листьев.

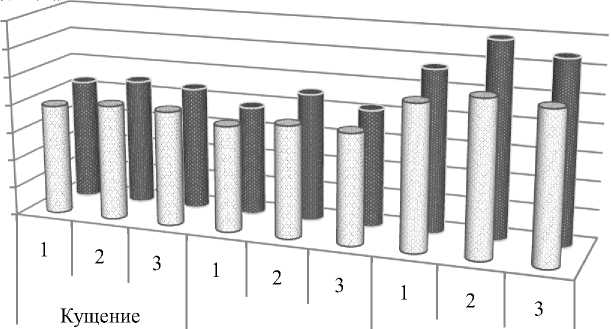

В физиологии растений большое значение имеет не только оптимальная величина площади листовой поверхности, но и время ее функционирования. Чем дольше продолжается период работы листьев, тем выше урожайность. Для комплексной оценки фотосинтетической деятельности растений применяется фотосинтетический потенциал (ФП). Он характеризует продолжительность работы определенной площади листьев за соответствующий отрезок времени (тыс. м2/га∙сут). Результаты исследований показали, что фотосинтетический потенциал зависел от фазы вегетации пшеницы, условий минерального питания и концентрации раствора янтарной кислоты. Минимальные значения ФП отмечены в фазу кущения (136,5 тыс. м2/га∙сут в контрольном варианте) и максимальные (207,0 тыс. м2/га∙сут) в фазу колошения в варианте предпосевной обработки янтарной кислотой (10–3 М) на минеральном фоне. Приоритетное влияние на фотосинтетический потенциал оказали минеральные удобрения.

В формировании биологического урожая немаловажную роль имеет ФП суммарной листовой поверхности. На рис. 2 представлена диаграмма суммарной величины ФП за период от кущения до колошения в зависимости от изучаемых факторов. Установле- но, что наибольший ФП (568,1 м2/га∙сут) у растений, выращиваемых на минеральном фоне (N18P42) с предпосевной обработкой семян раствором янтарной кислоты в концентрации 10–3 М.

Рис. 2. ФП яровой пшеницы в зависимости от применения удобрений и предпосевной обработки семян янтарной кислотой

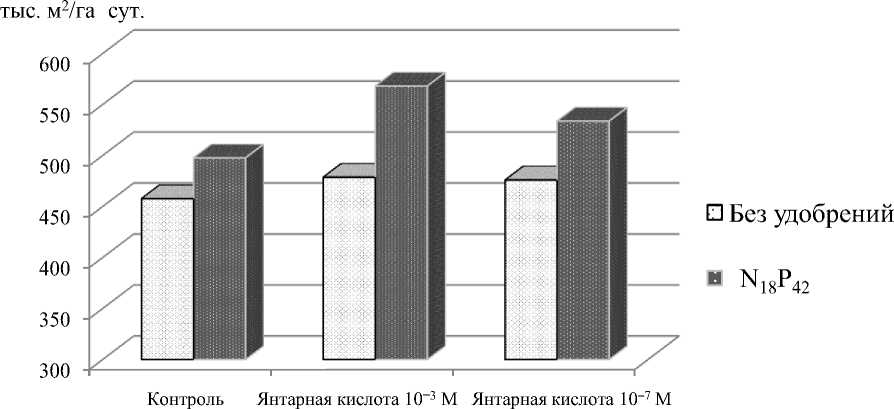

Стоит подчеркнуть, что активация фотосинтетических процессов отразилась на продуктивности яровой мягкой пшеницы (рис. 3). Корреляционный анализ, в котором представлены данные по урожайности яровой мягкой пшеницы (Y, т/га) и фотосинтетическому потенциалу (X, тыс. м2/га∙сут), показал, что продуктивность культуры находится в тесной (r = 0,81) зависимости, которая описывается прямолинейным уравнением.

♦ Фактическая урожайность, т/га Расчетная урожайность, т/га тыс. м2/га ∙ сут

Рис. 3. Зависимость урожайности яровой пшеницы от величины фотосинтетического потенциала

Об уровне фотосинтетической деятельности растений яровой пшеницы можно судить по интенсивности накопления сухого вещества растений. Масса сухого вещества растений на 90–95% состоит из органических веществ, источником происхождения которых является фотосинтез.

Интенсивность ростовых процессов под действием янтарной кислоты способствовала увеличению биомассы растений яровой мягкой пшеницы (табл. 1).

Таблица 1 Динамика нарастания наземной массы растений яровой пшеницы, кг/га возд.-сух. вещ-ва

|

Вариант |

Фаза вегетации |

||

|

Кущение |

Трубкование |

Колошение |

|

|

(Фактор В) |

Без удобрений (фактор А) |

||

|

Контроль |

768 |

1720 |

3160,0 |

|

Янтарная кислота 10–3 |

762 |

1980 |

4200,0 |

|

Янтарная кислота 10–7 |

732 |

1920 |

3860,0 |

|

(Фактор В) |

N 18 P 42 (фактор А) |

||

|

Контроль |

930 |

1880 |

3700,0 |

|

Янтарная кислота 10–3 |

978 |

2500 |

5200,0 |

|

Янтарная кислота 10–7 |

950 |

2320 |

4800,0 |

|

НСР 05 А |

62 |

140 |

623 |

|

НСР 05 В |

40 |

120 |

500 |

|

НСР 05 АВ |

78 |

151 |

902 |

Примечание. Фактор А – минеральные удобрения; фактор В – предпосевная обработка; факторы АВ – частных средних.

В течение вегетационного периода биомасса посева в контрольном варианте изменялась в пределах от 768 до 3160 кг/га воздушно-сухого вещества. В вариантах с предпосевной обработкой семян раствором янтарной кислоты наземная масса на неудобренном фоне варьировала от 732 до 4200 кг/га, а на удобренном фоне (N 18 P 42 ) от 950 до 5200 кг/га воздушно-сухого вещества. Установлено, что стимулирующее действие янтарной кислоты в наибольшей степени проявилось в межфазный период «трубкование – колошение». Масса сухого вещества яровой пшеницы на удобренном фоне была на 23–41% больше, чем на вариантах без внесения азотно-фосфорных удобрений. Максимальный бинарный эффект от изучаемых факторов получен в фазу колошения. Биомасса составила 4800–5200 кг/га воздушно-сухого вещества, что на 30–41% выше, чем в контрольном варианте.

Заключение

Под влиянием янтарной кислоты происходит активация ростовых процессов яровой мягкой пшеницы: листовая поверхность фитоценоза в разные фазы вегетации увеличилась на 4–20%, биомасса возросла на 7–33%. Наилучшие показатели получены при использовании для предпосевной обработки семян раствора янтарной кислоты с концентрацией 10–3 М и посеве их на фоне внесения минеральных удобрений (N 18 P 42 ).

Фотосинтетический потенциал пшеницы в среднем за вегетационный период был на 2–20% выше за счет применения янтарной кислоты. Максимальная величина фотосинтетического потенциала (568,1 тыс. м2/га∙сут) в сумме за период «кущение – колошение» была в варианте с комплексным применением стимулятора роста – янтарной кислоты (концентрация 10–3 М) и минеральных удобрений (N 18 P 42 ), что на 24% больше, чем в контрольном варианте. При этом установлена тесная корреляционная зависимость (r = 0,81) урожайности пшеницы и величины фотосинтетического потенциала культуры.

N.A. Tsyganova1, 2, N.A. Voronkova2, 3, V.D. Doronenko2, N.F. Balabanova2

-

1Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

-

2Omsk Agrarian Scientific Center, Omsk

-

3Omsk State Technical University, Omsk

The influence of succinic acid on the photosynthetic activity of spring soft wheat

Currently, a large number of chemicals of different composition and origin, activating physiological and biochemical processes in plants, is known. Carboxylic acids, including succinic acid, possess biostimulating properties. In this regard, the aim of the research was to study the effect of succinic acid on the photosynthetic activity of spring soft wheat. Objects of research were spring soft wheat ( Triticum aestivum ) and succinic acid ( ethane-1,2-dicarboxylic acid ). The study used field, physiological and statistical methods. Field studies were performed in a stationary experiment on the basis of a five-course grain-fallow crop rotation in the southern forest-steppe zone of Western Siberia. The scheme of the experiment included two factors: a pre-sowing treatment of wheat seeds with an aqueous solution of succinic acid and the use of mineral fertilizers. To assess the impact of the factors at study, the following quantitative parameters used in plant physiology were applied: leaf surface area, photosynthetic potential, growth of the vegetative mass in the main growth phases and development of wheat. It was established that the use of succinic acid with a concentration of 10–3 M solution increases the wheat leaf surface area by 17–20%, its dry weight by 33%, and its photosynthetic potential by 17–20% in comparison with the option without pre-treatment. The stimulating effect of the growth regulator is manifested in the phase of “tubulation-ear formation”. The best effect was obtained by combining pre-sowing treatment with succinic acid (with a concentration of 10–3 M) and mineral fertilizers (N18P42). The photosynthetic potential in this variant amounted to 568.1 thousand. m2/ha∙day, dry biomass yield to 5.200 kg/ha, which exceeds the control version by 24% and 55%, respectively.

Список литературы Влияние янтарной кислоты на фотосинтетическую активность яровой мягкой пшеницы

- Предпосевная обработка семян стимуляторами роста в сверхмалых дозах / Н.А. Цыганова, Н.А. Воронкова, В.Д. Дороненко, В.А. Волкова // Применение химических веществ, ионизирующих и неионизирующих излучений в агробиотехнологиях: сб. докладов круглого стола в рамках XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, 2016. - С. 37-40.

- Карпова Г.А. Активация ранних ростовых процессов семян под действием регуляторов роста как фактор повышения полевой всхожести и урожайности яровой пшеницы / Г.А. Карпова, Л.В. Карпова, Е.Ю. Фролова // Нива Поволжья. - 2016. - № 1(38). - С. 29-35.

- Калинина Е.А. Влияние биологически активных соединений на рост, фотосинтез и продуктивность кукурузы (Zea Mays L.) / Е.А. Калинина // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2009. - № 3. - С. 181-186.

- Redesigning photosynthesis to sustainably meet global food and bioenergy demand / D.R. Ort et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2015. - Vol. 112. - Iss. 28. - Pр. 8529-8536. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26124102. DOI: 10.1073/pnas.1424031112

- Верещагин А.Л. Влияние сверхмалых доз интермедиатов цикла Кребса на рост и развитие ряда двудольных растений: монография / А.Л. Верещагин, В.В. Кропоткина; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. - 94 с.

- Васин В.Г. Фотосинтетическая деятельность и урожайность сортов ячменя при применении удобрений и стимуляторов роста / В.Г. Васин, Е.В. Карлов, А.В. Васин // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2016. - № 3. - С. 15-19.

- Третьяков Н.Н. Практикум по физиологии растений / Н.Н. Третьяков, Л.А. Паничкин, М.Н. Кондратьев. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Колос, 2003. - 288 с.

- Аникеев В.В. Новый способ определения площади листовой поверхности у злаков / В.В. Аникеев, Ф.Ф. Кутузов // Физиология растений. - 1961. - Т. 8. - № 3. - С. 375-377.

- Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / А.А. Ничипорович. - М.: Изд. АНСССР, 1961. - 185 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. - М.: Агропромиздат, 1985. - 357 с.