Влияние экологической компетентности на сознание учащихся учреждения дополнительного образования

Автор: Хисамбеев Ш.Р., Мдивани М.О., Шукова Г.В.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования мотивационного компонента сознания у подростков, получающих дополнительное образование, включающее развитие экологической компетентности. Описаны различия мотивационного компонента их сознания по сравнению с контрольной группой школьников.

Сознание, экологическое сознание, развивающая образовательная среда, воздействие природных объектов

Короткий адрес: https://sciup.org/14315508

IDR: 14315508

Текст научной статьи Влияние экологической компетентности на сознание учащихся учреждения дополнительного образования

Sh. R. Khisambeev, M. O. Mdivani, G. V. Shukova

Psychological institute, Russian academy of Education, Moscow

В статье представлены результаты исследования мотивационного компонента сознания у подростков, получающих дополнительное образование, включающее развитие экологической компетентности. Описаны различия мотивационного компонента их сознания по сравнению с контрольной группой школьников. Ключевые слова: Сознание, экологическое сознание, экологическая компетентность, воздействие природных объектов, развивающая образовательная среда, мотивация.

The article presents the results a study of the motivational component of consciousness in adolescents receiving additional training, including development of ecological competence. Explains the different motivational component of consciousness compared with the control group students. Key words: consciousness, ecological consciousness, ecological competence, the impact of nature objects on a man, developing educational environment, motivation.

Принятое в отечественной психологии понимание сознания как идеальной формы отражения действительности, продуктом которой являются высшие психические функции, тесно связано с категорией деятельности (Рубинштейн С. Л., Леонтьев А. Н. и др.). Столь же тесная связь имеется между понятиями «экологическое сознание» и «экологическое поведение», в совокупности составляющим «экологическую культуру» человека (Ясвин В. И., 2000; Панов В. И., 2004), без которой невозможно нравственно-ценностное отношение к природе, наличие чувства личной ответственности за состояние окружающей среды, практическая эколого-ориентированная работа.

Данная работа выполнена в русле онтологического подхода, в соответствии с которым «экологическое сознание исходно рассматривается как особая форма бытия, которая является высшей формой развития психики и которая обретает реальность своего существования во взаимодействии человека со средой» [10]. Выделяют различные типы экологического сознания, наибольший интерес среди которых представляет экоцентрический тип, характеризующийся «экологическим императивом поведения» (Дерябо С. Д., Ясвин В. А. 1996)

Точно так же, как образование представляет собой триединство обучения, воспитания и развития, точно так же экологическое образование включает в себя экологическую осведомленность (когнитивный компонент), переживание взаимосвязи и взаимообусловленности природы и человека (аффективный компонент) и природоохранную деятельность (поведенческий компонент). Перечисленные компоненты экологического сознания формируются и определяются исключительно в экологической деятельности [11].

Наиболее естественным для педагогики выступает трансляция «знания», т. е расширение кругозора, понятийного аппарата, тезауруса. Средством стимулирования процесса накопления экологических знаний служат викторины, олимпиады и т. п. формы педагогической деятельности. Нетрудно заметить, что экологическая осведомленность сама по себе не ведет к формированию экологического императива поведения [4]. Для этого необходимы эмоциональное переживание и практическая деятельность.

Первична именно деятельность как активное взаимодействие с окружающей действительностью, тогда как эмоции выполняют производную от деятельности оценочно-регуляторную функцию. Как конструкт понятие деятельности возникает в немецкой классической философии, начиная с И. Фихте, который впервые возвел деятельность в ранг всеобщего основания культуры. Идеи И. Фихте о субъекте, воплощающем самодеятельность, оказали большое влияние на формирование современной педагогики. Г. Гегель описал всеобщую схему деятельности, осуществил обстоятельный анализ диалектики её структуры (в частности, взаимоопределяемость цели и средства),

Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2012, №1 сделал ряд глубоких замечаний о социально-исторической обусловленности деятельности и её форм, тем самым построив наиболее развитую рационалистическую концепцию деятельности.

В материалистической диалектике понятие деятельности выступило исходной абстракцией, конкретизация которой позволяет создать общую теорию развития обществ, бытия и его отдельных сфер. Принцип деятельности как источника происхождения многообразных продуктов культуры и форм социальной жизни сыграл важную методологическую роль. Так, в культурно-исторической теории Л. С. Выготского мышление было рассмотрено как результат интериоризации практических действий и свойственной им логики.

В отечественной психологии в общем плане под деятельностью понимается «динамическая система активных взаимодействий субъекта с внешним миром, в ходе коих субъект целенаправленно воздействует на объект, за счет чего удовлетворяет свои потребности; происходит появление и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности» [17]. Уже на относительно ранних стадиях филогенеза возникает психическая реальность, представленная в ориентировочно-исследовательской деятельности, призванная обслуживать такое взаимодействие.

В отечественной психологии проблемы деятельности разрабатывались в трудах К. А. Абульхановой-Славской, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, В. В. Рубцова, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина и др.

-

С. Л. Рубинштейн рассматривал деятельность как активность субъекта в конкретных условиях, действенную связь между человеком и миром, тип отношений к окружающей действительности на разных этапах онтогенеза [14].

-

А. Н. Леонтьев — как форму активности, которая побуждается потребностью, то есть состоянием нужды в определенных условиях нормального функционирования индивида. При этом потребность не переживается как таковая — она представляется как переживание дискомфорта, неудовлетворенности, напряжения и проявляется в поисковой активности. В ходе поисков происходит встреча потребности с ее предметом — фиксация на предмете, который может ее удовлетворить. С момента «встречи» активность становится направленной, потребность опредмечивается — как потребность в чем-то конкретном, а не «вообще», и становится мотивом, который может и осознаваться. Именно теперь можно говорить о деятельности. Она соотносится с мотивом: мотив — то, ради чего совершается деятельность, а деятельность — совокупность действий, которые вызываются мотивом. Единица анализа деятельности — действие. Деятельность отличается от поведения. Успех деятельности субъекта зависит от взаимодействия трех компонент: знаний, умений и мотивации [9].

-

В. В. Давыдов — как активное взаимодействие субъекта с окружающей действительностью, в ходе которого он целенаправленно воздействует на объект и удовлетворяет свои потребности [3].

Таким образом, использование категории деятельности является отличительной чертой отечественной психологии, для которой характерны положения о единстве психики и деятельности, а также принципы развития и историзма, воплощение которых в конкретных исследованиях предполагает обращение к деятельности как движущей силе психического развития.

В педагогике под деятельностью учащегося понимается все многообразие его активности как субъекта учебно-воспитательного процесса: игровой, учебной, трудовой. В отечественной педагогике (П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый, В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова) деятельность выступает важным фактором развития личности и формирования ее отношения к окружающему миру. При этом результаты развития личности учащегося напрямую зависят от интенсивности деятельности.

По мнению И. П. Подласого для того, чтобы деятельность привела к формированию запроектированного образа личности, ее нужно организовать и разумно направить. В этом самая большая сложность практического воспитания, так как во многих случаях воспитанники порой лишены «самого необходимого — активного участия в общественной, трудовой, познавательной деятельности, обречены на ее пассивное созерцание и затверждение готовых истин» [13]. Эффективное развитие обеспечивается активной, эмоционально окрашенной деятельностью, в которую учащийся личностно включен, полностью реализуя свои возможности и выражая себя как личность. Такая деятельность приносит удовлетворение, а поэтому важна не столько сама по себе деятельность, сколько проявляющаяся в ней активность личности. Такая активность позволяет учащемуся успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отношение к окружающей действительности.

-

В. А. Сластенин указывает, что расширение сферы деятельности, освоение новых явлений жизни, повышение в результате этого внимания к собственному внутреннему миру порождают у учащихся «глубокие раздумья, проблемы, стремление во всем самому разобраться» [16]. Разные виды деятельности, имеющие общественные цели, потенциально обладают определенными развивающими и воспитывающими возможностями. Каждая такая деятельность содержит все необходимые компоненты для усвоения лишь ей соответствующих знаний, переживаний. Однако одна деятельность не может заменить все остальные. Поэтому в учебно-воспитательной работе целесообразно использовать комплекс деятельностей.

-

Н. Е. Щуркова считает, что организуя взаимодействия учащегося с миром педагог определяет основной путь его развития — деятельность. Как фактор формирования личности деятельность сопрягается с другим фак-

- тором — социальной оценкой в адрес ее субъекта. Значение оценочного воздействия окружающих, состоит в регулятивной функции, а также в том, что «субъект обнаруживает связь своих действий с благополучием и самочувствием других людей — прямо или опосредовано» [19].

П. И. Пидкасистый рассматривает проблему деятельности учащегося в контексте учения. В этой связи данный автор выделяет важнейшие составляющие учения как деятельности, коими являются ее содержание и форма [12]. В деятельности обучающегося отражается предметный материальный мир и активная преобразующая роль ученика как субъекта этой деятельности. Предметом деятельности учащегося в процессе обучения являются действия, выполняемые им для достижения предполагаемого результата деятельности, побуждаемой тем или иным мотивом. Важнейшими качествами этой деятельности являются самостоятельность, которая выражается в самокритичности и критичности, познавательная активность, проявляющаяся в интересах, стремлениях и потребностях; готовность к преодолению трудностей, связанных с усидчивостью и волей; оперативность, которая предполагает правильное понимание стоящих перед учащимися задач, выбор нужного действия и темпа их решения.

Из перечисленных положений отечественной психологии и педагогики следует, что экологоориентированная деятельность учащихся занимает ведущее место в формирования эколого-ориентированного мировоззрения, выступая фактором и условием данного процесса.

Отметим, что в начале своего становления экологическое образование развивалось в первую очередь как экологическое и биологическое просвещение. При этом экологическая поведение школьников рассматривалась как некое обязательное следствие экологического просвещения. Предполагалось, что если ребенок будет достаточно экологически эрудирован, то он «автоматически» окажется и экологически воспитанным.

Однако уже с 70-х гг. в процессе разработки концепции экологического образования (А. Н. Захлебный, 1986 и др.) обосновываются положения об универсальной значимости экологического образования как непрерывного процесса обучения, воспитания и развития личности, направленного на формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде, а также основные его принципы, в ряду которых: междисциплинарный подход в формировании экологической культуры школьников; систематичность и непрерывность изучения учебного материала; единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды; взаимосвязь глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем в учебном процессе.

Указанные принципы, цель и задачи данной концепции предопределили дальнейшую разработку проблемы экологического образования в период его активного становления в России, появление множества исследований в данной сфере, в ряду которых необходимо отметить идеи по формированию экологической культуры человека (С. Н. Глазачев, В. А. Игнатова, Н. М. Мамедов, Б. Т. Лихачев и др.).

Деятельностный компонент в структуре содержания экологического образования включает виды и способы деятельности учащихся, направленные на формирование познавательных, практических и творческих умений экологического характера, потребности и умения проявлять активность в решении экологических проблем. При этом, по мнению А. Н. Захлебного важнейшим педагогическим условием экологического образования должна выступать организация «разнообразных видов деятельности учащихся среди природы» [5], в связи с чем необходим поиск новых форм организации учебно-воспитательного процесса и способов педагогически организованного взаимодействия учащихся с окружающей средой.

Идеи рассмотренного подхода способствовали появлению ряда работ, выполненных педагогами-практиками Д. Н. Кавтарадзе, разрабатывающим идеи «смыслового экологического образования» [8], и А. Н. Камневым (1998), разрабатывающим идеи «экспериментального экологического образования». В целом «смысловое» и «экспериментальное» экологическое образование направлено и на получение знаний, и на активное приобретение и расширение собственного жизненного опыта. При этом мотивация обучения является внутренней и не требует искусственных стимулов, так как действие стоит в начале последовательности «практическая деятельность — обучение».

По мнению А. Н. Захлебного, в ее понимании и решении мы находимся в начале пути, так как большинство педагогов продолжают видеть основное содержание эколого-направленной деятельности в натуралистической работе. В то же время, знание связей в природных экосистемах хоть и важно, но не может «подменить процесс социализации личности, понимания ею экономических, правовых, политических и нравственных основ, определяющих отношение человека к окружающей среде и здоровью» [6]. Тем самым, «эколого-направленная» деятельность должна предполагать овладение не только знаниями об окружающей среде и деятельности человека, экологических рисках для здоровья, умениями экологически грамотно действовать, а главное — применять эти знания и умения в конкретных жизненных ситуациях.

-

В. А. Игнатова (2004) рассматривает необходимость формирования в рамках экологического образования экологически обоснованной практической деятельности учащихся в социоприродной среде, являющейся главным условием существования человека [7]. Такого рода деятельность, организованная в форме игры, художественного творчества, исследования водоема, ухода за растениями, экологического мониторинга, экологических акций и

Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2012, №1 природоохранных мероприятий, стимулирует познавательную активность учащихся, требует от них максимального напряжения сил и способностей, концентрации знаний и умений, полученных на теоретических занятиях, делает учение интересным и привлекательным.

Л. П. Симонова (2003) деятельностный компонент в экологическом образовании связывает с основной его направленностью не на продуктивную деятельность учащихся как таковую, а на деятельность учащихся как средство педагогических воздействий на ребенка [15]. Эффективность экологического образования, по мнению данного автора, в значительной мере определяется умелым сочетанием разнообразных видов деятельности, в которую педагог вовлекает детей, стремясь формировать у них экологические ценности и социальные нормы отношения к природной среде.

Среди психологических исследований, уделяющих особое внимание организации практической экологоориентированной деятельности учащихся как в естественных природных, так и в лабораторных условиях (живые уголки, оранжереи и т. д.) необходимо отметить прежде всего положения о психологических аспектах формирования личности в экологическом образовании С. Д. Дерябо, В. И. Панова, В. А. Ясвина.

Так, С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным (1996) разработана концепция экологической психопедагогики, в основе которой лежат представления о механизмах формирования субъект-субъектного отношения к миру природы как компонента экологического сознания посредством субъектификации природных объектов. Одним из ключевых понятий данной концепции является непосредственное личностное (субъективное) взаимодействие человека с природой, которая рассматривается как «мир природы» (совокупность конкретных природных объектов или природных комплексов, взятых в их субъективной единичности и неповторимости), а не как «безликая природная среда». Для исследования особенностей взаимодействия человека с миром природы привлекается концептуальный, понятийный и методический аппарат социальной психологии и психологии личности.

Подход к организации эколого-образовательного процесса с позиций экопсихологии развития [10] предполагает осуществление эколого-образовательного процесса в условиях такого взаимодействия человека с миром природы (природными объектами, другими людьми и с самим собой), в процессе которого порождается непосредственное ощущение единства (общности и различия одновременно) с миром природы. Необходимым условием порождения данного ощущения является такое изменение психики индивида, когда его перцептивные, эмоциональные и личностные процессы функционально объединяются (интегрируются) в психические состояния переживания единства с природными объектами, а психические состояния превращаются в постоянные структуры сознания. Отличительной особенностью указанных структур является то, что они предопределяют восприятие природных объектов, отношение к ним и соответственно взаимодействие с ними как с партнерами (со-субъектами) совместного процесса развития природных форм бытия.

В качестве психологического условия, позволяющего человеку пережить ощущение единства с представляющими мир природы природными объектами, в рассматриваемом подходе выступает такое коммуникативное взаимодействие индивида с миром природы (природным объектом в виде другого человека, растения или самого себя), которое: а) создает для данного индивида ситуацию развития его психических процессов, состояний и сознания в целом посредством расширения их диапазона естественного функционирования; б) позволяет данному индивиду пережить непосредственно-чувственное ощущение единства (общности и различия) с природным объектом, в роли которого могут выступать другие люди, представители животного и растительного мира и даже сам индивид, полагаемый им самим для себя в роли «Я другого»; в) получить личный опыт непосредственного переживания единства (общности и различия) с природным объектом на уровне эмоционального и личностного взаимодействия с ним.

В этой связи речь идет о принципиально новом типе экологического сознания — природоцентрическом. Такого рода сознание предполагает осознание человеком своего единства с природой как единства принципов своего развития с универсальными принципами развития природы в целом. Человек — это субстанциональная часть природы. Система «человек — природа» понимается и воплощается в действиях человека как единый субъект совместного развития, становление которого происходит через и посредством взаимодействия человека и природной среды, осуществляемого на основе универсальных принципов развития природы. природа выступает как субъект совместного развития («со-развития», «со-бытия»), как «со-субъект» становления системы «человек-природа» в целом [10].

Опираясь на приведенные психолого-педагогические положения, нами были сопоставлены результаты экспериментального исследования мотивации достижения как важнейшего структурного компонента сознания подростков.

Экспериментальная группа состояла из воспитанников студии флористики Центра развития творчества детей и юношества «Радужный» Южного учебного округа г. Москвы (26 чел.), контрольная группа — подростки того же возраста, не получающие дополнительного образования (28 учащихся школы №1272 того же округа).

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что обучение флористике, предусматривающее взаимодействие учащихся с природными объектами, оказывает позитивное влияние на развитие важнейшего компонента сознания подростков — мотивации достижения.

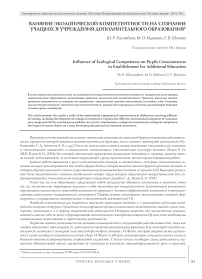

Рис. 1. Сравнение подростков экспериментальной и контрольной групп по показателю «надежда на успех» (в станайнах).

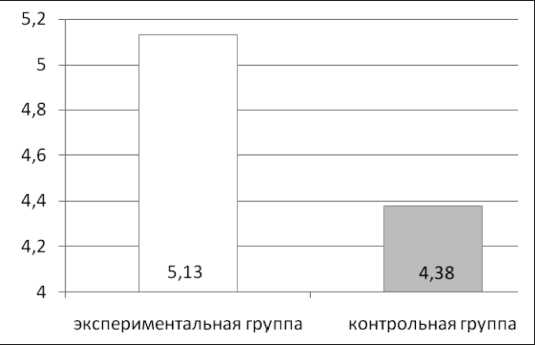

Рис. 2. Сравнение подростков экспериментальной и контрольной групп по показателю «боязнь неудачи» (в станайнах).

Психолого-педагогический анализ учебной деятельности воспитанников студии флористики показывает, что в ней присутствуют все компоненты экологического образования: экологическая осведомленность (знаниевый, когнитивный компонент), переживание эстетического характера (эмоциональный, аффективный компонент) и природоохранную деятельность в ходе сбора флористического материала (поведенческий компонент). С нашей точки зрения, вне собственного экологического направления дополнительного образования именно занятия флористикой наиболее способствуют развитию экологического сознания и может рассматриваться как деятельность экологоориентированная. Следует подчеркнуть, что все указанные компоненты экологического образования развивают экологическую компетентность ущащихся-флористов.

В качестве экспериментальной методики применялась решетка мотивации достижения Х. Шмальта, созданная на основе теоретической модели Дж. Аткинсона–Д. МакКлелланда [20] выделены две мотивационные тенденции: стремление к успеху или «надежда на успех» и «боязнь неудачи». Обе эти мотивационные тенденции являются сложными по составу: в них входят постоянные личностные диспозиции, или мотивы, ситуативные, непосредственные детерминанты поведения — вероятность и субъективная побудительность будущего успеха и неуспеха соответственно.

Х. Хекхаузен [18] и Х. Д. Шмальт [21] рассматривают мотив достижения как определенный теоретический конструкт, отражающий устойчивые черты личности наряду с влиянием ситуативных переменных. В основе концепции достижения лежит представление о «ситуации достижения», для которой характерно наличие некоторой задачи и стандарта качества ее исполнения (результат может быть оценен как хороший или плохой).

Для актуализации мотивации достижения может оказаться достаточным даже обобщенная модель ситуации, представленная, например, в виде стимульного материала проективного характера. Такие модели превращаются в знаки, тесно связанные с удовлетворенностью (или неудовлетворенностью) познавательных потребностей, потребностей в успехе, признании и т. п. Набор картинок, допускающих различную интерпретацию, в зависимости от прошлого опыта субъекта может быть использован для изучения мотивации достижения успеха и избегания неуспеха (боязни неудачи и ее последствий).

Х. Хекхаузен, перечисляя условия, необходимые для актуализации мотивации достижения, отмечает, что деятельность должна (1) оставлять после себя осязаемый результат, который (2) должен оцениваться качественно или количественно, причем (3) требования к оцениваемой деятельности не должны быть ни слишком низкими, ни слишком высокими, т. е. чтобы деятельность могла увенчаться, а могла и не увенчаться успехом и, по крайней мере не могла осуществляться без определенных затрат времени и сил. Для оценки результатов деятельности (4) должна иметься определенная сравнительная шкала и в рамках этой шкалы некий нормативный уровень, считающийся обязательным. Наконец, деятельность (5) должна быть желанной для субъекта и ее результат должен быть получен им самим [17].

Таким образом, сравнивалась мотивация достижения подростков, которые наряду с общеобразовательной учебной деятельностью занимаются флористикой, что требует взаимодействия с природными объектами, и подростков контрольной группы.

Результаты исследования, представленные на диаграммах ниже, показали статистически значимое различие показателей мотивации достижения в экспериментальной и контрольной группах.

Как видно из рис. 1, учащиеся студии флористики обладают более выраженной «надеждой на успех», чем подростки из контрольной группы. По-видимому, этот факт отражает различия в системе ценностей подростков исследованных групп: практический опыт в иной, чем общеобразовательная учебная деятельность, сфере позволяет пережить специфическое состояние достигнутого успеха. При этом, как выяснилось из опроса ущащихся студии флористики, для них важную роль играют эстетические чувства: удовлетворение своим творчеством они испытывают, когда им удается создать «красивую» композицию.

Для учащихся студии флористики, как можно видеть на рис. 2, характерно значительно менее выраженная боязнь неудачи. Как представляется, здесь имеют значение два фактора: безоценочная позиция педагога дополнительного образования, что позволяет исправить возможные ошибки без социальной санкции, а также психотерапевтический эффект контакта с природными объектами.

Выводы

-

1. Экспериментальное сравнительное групповое исследование показало роль эколого-ориентированной деятельности в формировании экологической компетентности младших подростков.

-

2. Выявлены значимые различия подростков экспериментальной и контрольной групп в показателях мотивации достижения.

-

3. Взаимодействие с природными объектами в процессе обучения флористике оказывает позитивное влияние на развитие сознания подростков, а именно повышается надежда на успех и снижается боязнь неудачи.

-

4. Дополнительное образование, включающее эколого-ориентированные виды деятельности, а следовательно, развивающее экологическую компетентность, способствует адекватному формированию мотивационносмыслового ядра личности подростков.

Список литературы Влияние экологической компетентности на сознание учащихся учреждения дополнительного образования

- Глазачев С. Н., Вагнер И. В., Полева М. П. Моделирование пространства формирования экологической культуры: теоретический аспект//ЭПНИ «Вестник Международной академии наук. Русская секция» (Электронный ресурс). М., 2011. №1: 1-5. Режим доступа: http://www. heraldrsias.ru/online/2011/1/205/

- Глазачев С. Н., Грехова Л. И., Сотникова Н. Н. Экопедагогика дополнительного образования детей: монография. М.: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2007

- Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

- Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону, 1996.

- Захлебный А. Н. На экологической тропе (опыт экологического воспитания). М.: Знание, 1986. 12.

- Захлебный А. Н. Экологоориентированная деятельность: куда ориентировать?//Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы: Научно-методический журнал. 2003. № 3 (16). 3.

- Игнатова В. А. Экология в этносе как средство воспитания бережного отношения к природе//Дополнительное образование, 2004, №4, 14-21.

- Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения. MМПСИ, 1998.

- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

- Панов В. И., Экологическая психология: Опыт построения методологии. М.: Наука, 2004. 98.

- Панов В. И, Мдивани М. О., Лидская Э. В., Хисамбеев Ш. Р. Методика и результаты исследования иерархии экологических угроз в сознании разных возрастных групп жителей крупных городов России//Экопсихологические исследования: к 152летию Лаборатории экопсихологии развития: монографический сборник/под ред. Панова М.: УРАО «Психологический институт»; Спб.: Нестор-История, 2011, 103-119.

- Пидкасистый П. И., Фридман Л. М., Гарунов М. Г. Психолого-дидактический справочник преподавателей высшей школы. М., 1999.

- Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2 кн. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. 91.

- Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976.

- Симонова Л. П. Экологические игры в дополнительном образовании//Дополнительное образование, 2003, №12, 27-30.

- Сластенин В. А. Методы формирования сознания личности//Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов/Под ред. Ю. К. Бабанского. 22е изд., М.: Просвещение, 1988. 107.

- Словарь психолога-практика/Сост. С. Ю. Головин. 22е изд., перераб. и доп. Мн.: Харвест, 2001. 168.

- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность, т. 1. М., 1986.

- Щуркова Н. Е. Формирование личности в воспитательном процессе//Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей/Под ред. П. И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 1998. 390.

- McClelland D. C., Atkinson J. W., Clark R. A., Lowel E. L. The Achievement Motive. N. Y., 1953.

- Schmalt H.2D. Das LM2GITTER. Ein objektives Verfahren zur Messung des Leistungsmotivs bei Kindern. Zurich, 1976.