Влияние экспериментального изменения внутрибрюшного давления на ультраструктуру musculus levator ani крысы

Автор: Чемидронов С.Н., Колсанов А.В., Суворова Г.Н.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

В клинической практике хорошо известно, что повышение внутрибрюшного давления может привести к нарушению функционирования внутренних органов, явиться причиной развития полиорганной недостаточности функций и формирования пролапса тазовых органов. Несмотря на то, что тазовое дно наряду с мышцами передней брюшной стенкой и диафрагмой принимает активное участие в формировании внутрибрюшного давления до настоящего времени морфологическое изучение мышц диафрагмы таза и их реактивных изменений, возникающих в ответ на повышение внутрибрюшного давления практически отсутствуют. Цель исследования - изучение ультраструктурных перестроек мышцы, поднимающей задний проход, в ответ на экспериментально сформированные состояния повышения и понижения внутрибрюшного давления. Работа выполнена на 21 самце аутбредных половозрелых белых лабораторных крыс. Установлено, что после возникших в ответ на повышение внутрибрюшного давления повреждений миофибриллярного аппарата мышечных волокон мышцы, поднимающей задний проход, в них начинаются процессы саркоплазматической адаптации и активизация синтетического аппарата, что приводит к постепенному восстановлению их структуры до первоначального состояния. Указанные изменения подвержены определенной временной динамике. Через 4 недели после повышения внутрибрюшного давления наблюдается небольшая атрофия миофибриллярного аппарата, появляются расширения межмиофибриллярного цитоплазматического матрикса. В митохондриях возникают отчетливо выраженные необратимые изменения митохондрий, многие митохондрии гибнут. В последующем между миофибриллами появляется значительное количество гранул гликогена, структура мионов восстанавливается. Через восемь недель после начала эксперимента структура большинства мышечных волокон восстанавливается практически полностью. Структура мышцы, поднимающей задний проход при моделировании пониженного внутрибрюшного давления у животных не изменялась по сравнению с контрольной группой на всех сроках наблюдения. В целом, проведенное исследование показывает, что скелетная мышечная ткань мышцы, поднимающей задний проход, обладает высокой механозависимой пластичностью, которая проявляется в компенсаторных перестройках ультраструктуры ее волокон в ответ на изменения внутрибрюшного давления.

Промежность, мышца поднимающая задний проход, ультраструктура, внутрибрюшное давление, крыса

Короткий адрес: https://sciup.org/143180794

IDR: 143180794 | DOI: 10.20340/mv-mn.2023.31(2).781

Текст научной статьи Влияние экспериментального изменения внутрибрюшного давления на ультраструктуру musculus levator ani крысы

Chemidronov SN, Kolsanov AV, Suvorova GN. The effect of intra-abdominal pressure experimental changes on the ultrastructure of the rat's levator ani muscle. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2023;31(3):781. (2).781

Введение . Внутрибрюшное давление и его влияние на органы и жизненно важные функции организма стали предметом научного исследования еще с XIX в. Внутри-брюшная гипертензия расценивается как патологическое состояние при повышении давления брюшной полости выше 12 мм рт. ст. Причинами развития этого синдрома может быть, как увеличение содержимого брюшной полости, так и уменьшение ее объема [1]. В любом случае повышение внутрибрюшного давления приводит к взаимной компрессии органов и их давлению на оболочку брюшной полости. По мнению клиницистов, внутрибрюшная гипертензия присутствует у пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии хирургического профиля с частотой от 30 до 65% случаев [2-3]. По итогам многолетних наблюдений клиницистами было доказано, что повышение внутри-брюшного давления влечет за собой множественные патологические изменения в организме. При этом длительное повышение внутрибрюшного давления может привести к развитию системных нарушений и тяжелым последствиям. Большое значение в клинике имеет процесс реабилитации пациентов, имевших повышение внутрибрюшного давления. Следует признать, что вопросы диагностики как хирургических, так и терапевтических факторов риска развития интраабдоминаль-ной гипертензии, патофизиологических нарушений внутренних органов при ней изучены достаточно хорошо [4-6]. Эффекты, вызываемые повышением внутри-брюшного давления, могут нарушать функции многих органов и систем организма и приводить к полиорганной недостаточности. Достаточно хорошо изучены эффекты воздействия внутрибрюшного давления на дыхательную, сердечнососудистую системы, а также, органы пищеварительной системы. Вопросы компенсаторно-приспособительных реакций мышц, ограничивающих брюшную полость и поддерживающих внутрибрюш-ное давление, до настоящего времени остаются вне поля зрения исследователей.

Стенки полости живота можно условно разделить на четыре части. Сверху брюшное пространство ограничено диафрагмой, сзади - поясничным отделом позвоночного столба и мышцами поясницы, спереди и с боков - мышцами живота, снизу - диафрагмой таза. Хирургам, проктологам и гинекологам хорошо известно, что длительное повышение внутрибрюш-ного давления может стать причиной формирования пролапса тазовых органов, опускания промежности и выпадения влагалища или прямой кишки. Однако, несмотря на то, что тазовое дно, наряду с мышцами передней брюшной стенки и диафрагмой принимает активное участие в формировании внутрибрюшного давления, до настоящего времени морфологическое изучение мышц диафрагмы таза и их реактивных изменений, возникающих в ответ на повышение внутрибрюшного давления практически отсутствует. Исследование структурных особенностей мышцы, поднимающей задний проход при повышенном внутрибрюшном давлении позволит не только оценить ее морфологические изменения, но и предположить возможные последствия реакции активного мышечного компонента тазового дна на внутренние органы.

Целью исследования явилось изучение ультраструктурных перестроек мышцы, поднимающей задний проход, в ответ на экспериментально сформированные состояния повышения и понижения внутрибрюшного давления.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на аутбредных половозрелых белых лабораторных крысах-самцах. Экспериментальная часть выполнена с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей (Страсбург, Франция, 1986), а также в соответствии с правилами гуманного обращения с животными, которые регламентированы «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. № 755). Исследование одобрено биоэтиче-ским комитетом Самарского государственного медицинского университета (протокол № 254 от 05.10.2022). Эвтаназию животных проводили под наркозом пере- дозировкой золетила. Животные были разделены на три группы, в соответствии с целью экспериментального исследования. Первой группе (n=9) с целью имитации состояния повышенного внутрибрюшного давления была произведена операция по уменьшению объема брюшной полости. Второй группе животных (n=9) с целью имитации снижения упругости передней брюшной стенки и снижения внутри-брюшного давления была произведена операция по увеличению объема брюшной полости. Третья группа животных (n=3) была интактной, контрольной. В экспериментальных группах взятие материала проводили через 4, 6 и 8 недель после операции.

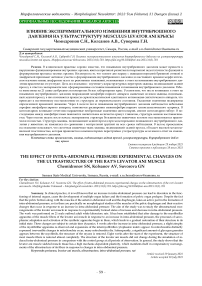

Модель (схема операции) по экспериментальному формированию состояния повышенного внутрибрюшного давления представлена на рис. 1. Положение животного было горизонтальным, на спине. После удаление шерсти и обработки операционного поля антисептиком производили срединный разрез кожи и подкож- ной клетчатки в области передней брюшной стенки от мечевидного отростка до лобкового симфиза, обнажали белую линию живота и производили ее разрез глубиной до брюшины и длиной 4 см. Далее производили подшивание края лоскута к внутренней поверхности другого лоскута на уровне околосрединной линии узловыми швами. После проверки на гемостаз производили ушивание края второго лоскута к наружной поверхности первого по латеральному краю влагалища прямой мышцы живота. Таким образом создавалась дупликатура мышечной фасциальной стенки брюшной полости. На кожу накладывали узловые швы. При этом через 4 недели формируются стойкие изменения передней брюшной стенки, приводящие к уменьшению объема брюшной полости и адаптации к повышенному вну-трибрюшному давлению.

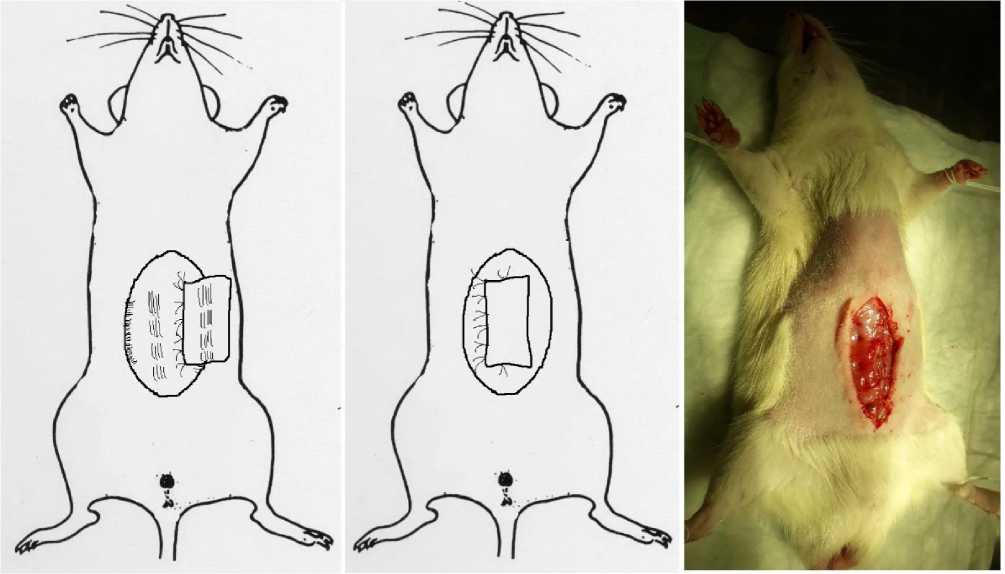

Модель (схема операции) по экспериментальному формированию состояния пониженного внутрибрюшного давления отражена на рис. 2. Положение животного,

Рис. 1. Схема и фото операции по формированию дупликатуры передней брюшной стенки подшиванием левого края влагалища правой прямой мышцы живота к внутренней поверхности левого края влагалища левой прямой мышцы живота для увеличения внутрибрюшного давления путем уменьшения объема брюшной полости (описание см. в тексте)

Рис. 2. Схема и фото срединных и околосрединных разрезов передней брюшной стенки для уменьшения ее натяжения и увеличения объема передней брюшной стенки (описание см. в тексте)

как и в первом случае, было горизонтальным, на спине. После удаления шерсти и обработки операционного поля антисептиком производили срединный разрез кожи и подкожной клетчатки в области передней брюшной стенки от мечевидного отростка до лобкового симфиза, обнажали белую линию живота. Производили два разреза длиной 4 см параллельно белой линии живота с отступом 1 мм вправо и влево. Данный способ позволяет безопасно произвести доступ к предбрюшинному клетчаточному пространству без вскрытия полость брюшины. Поперечная фасция отсепаровывалась от брюшины тупым способом с помощью тупфера. Обнажалась изнутри Спигелева линия - место перехода брюшка поперечной мышцы живота в апоневроз, после чего производились околосрединные разрезы длиной 3,5 см справа и слева. Кожа и подкожная клетчатка ушивалась узловыми швами [7]. Через 4 недели формировались стойкие изменения передней брюшной стенки, приведшие к увеличению объема брюшной полости.

Для гистологического исследования забирали фрагмент мышечной ткани из мышцы, поднимающей задний проход, фиксировали раствором FineFix (Milestone, Италия). Гистологические срезы мышцы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Фотодокументирование изображений и линейные измерения производили на микроскопе Leica UC7 с помощью его программного обеспечения. Для электронной микроскопии участки скелетной мышечной ткани фиксировали в 2,5% глютаральдегиде на 0,1 М фосфатном буфере (рН-7,4), постфиксировали в 1% растворе осмиевой кислоты с последующей заливкой в эпоксидную смолу. По-лутонкие срезы окрашивали толуидиновым синим, ультратонкие - контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца, просматривали и фотографировали в электронном микроскопе Hitachi HT 7700 Exalens (Япония).

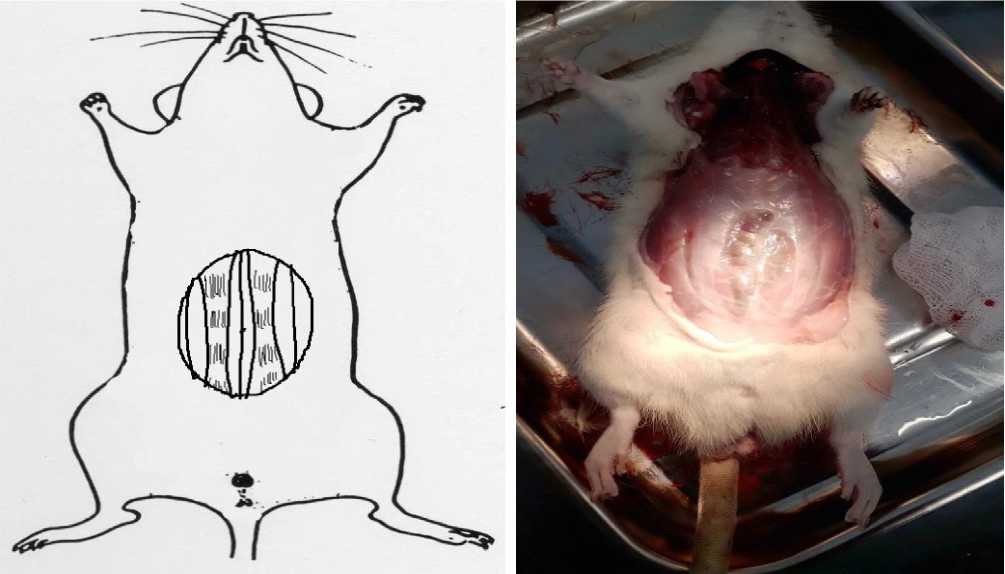

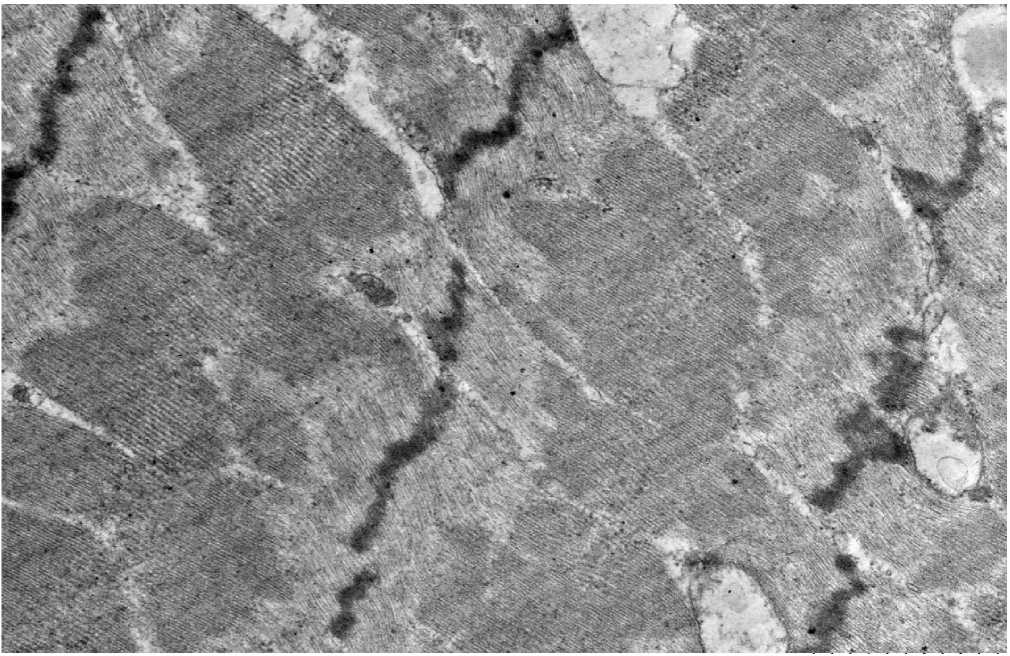

Результаты исследования и обсуждение. При изучении ультраструктуры мышечной ткани мышцы, поднимающей задний проход у интактных крыс, установлено что оно имеет строение, типичное для поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 3). В симпластической части волокна ядра располагаются по пери- ферии, обычно они имели неправильную овальную форму, в их кариоплазме преобладал эухроматин. В околоядерной области расположены рибосомы, митохондрии, включения гликогена. Межфибриллярные пространства, заполнены небольшим количеством саркоплазмы, саркоплазматическая сеть представлена узкими, отдельно расположенными цистернами.

Миофибриллы имеют типичное строение и состоят из темных (анизотропных A) и светлых (изотропных I) дисков. Z-линии (телофрагмы), разделяющие миофибриллы на саркомеры, отчетливо выражены, также как М-линии (мезофраг-мы) и Н-полоски. Клеточный компонент мышечного волокна представлен миоса-теллитоцитами, большинство из которых по ультраструктуре соответствуют клеткам I типа, но встречаются и клетки II типа, они отделены от саркоплазмы миосимпласта двумя плазматическими мембранами (собственной и плазмолеммой миосимпласта). Ядро миосателлитоцитов окружает узким ободком цитоплазма, содержащая небольшое количество мембранных органоидов. Миосимпласт и миосателлитоциты покрыты общей базальной мембраной, образующей с плазмолеммой сарколемму. Между мышечными волокнами расположены единичные клетки фибробластического диф-ферона, коллагеновые волокна и кровеносные капилляры соматического типа, обеспечивающие трофику структурных элементов мышечной ткани.

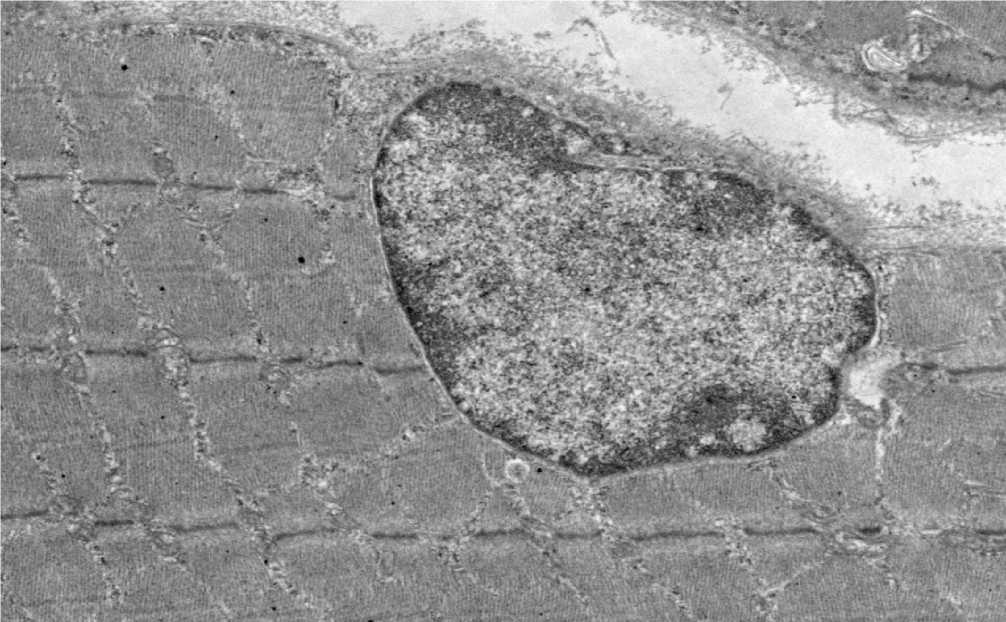

Через 4 недели после экспериментального формирования состояния повышенного внутрибрюшного давления наблюдались изменения в ультраструк-турной организации миосимпластической части мышечных волокон. В отдельных мышечных волокнах наблюдалась небольшая атрофия миофибриллярного аппарата, появлялось расширение межмиофиб-риллярного цитоплазматического матрикса. В митохондриях возникали явления их набухания, вакуолизации, во многих волокнах отчетливо были выражены необратимые изменения митохондрий, сопровождающиеся разрушением наружной мембраны, резким набуханием с потерей крист, вымыванием или гомогенизацией матрикса, многие митохондрии погибали.

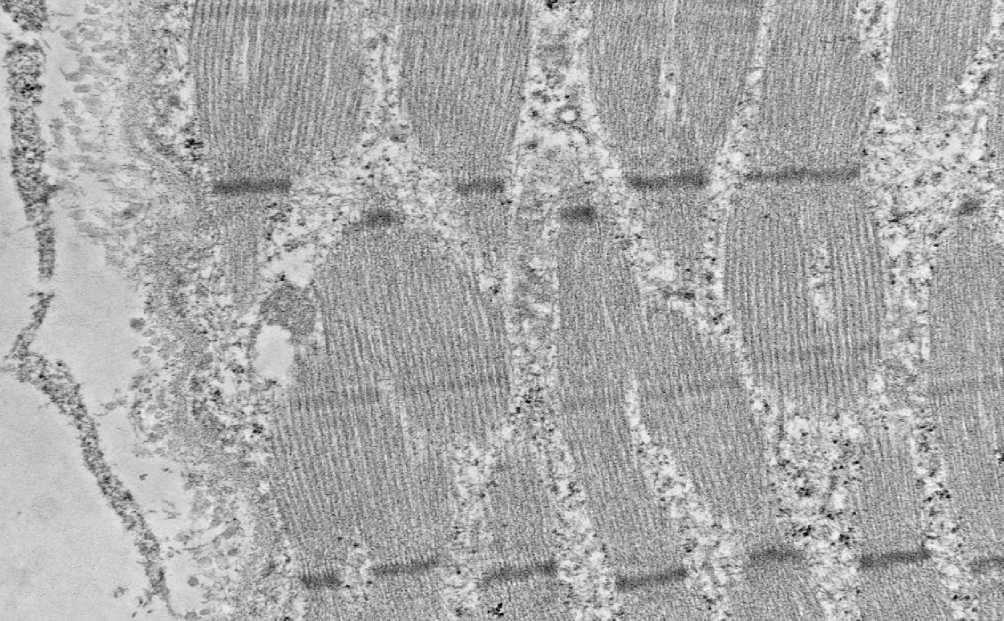

В эти сроки исследования в миосимпла-стах выявляются деструктивные изменения в миофибриллах в виде их разрывов и частичного лизиса, в саркоплазме появляются миелиноподобные структуры. Одновременно наблюдается дезорганизация Z-линий включая их расширение и приобретение расплывчатой формы. Z-линии соседних миофибрилл часто не соответствуют друг другу и приобретают зигзагообразную форму (рис. 4).

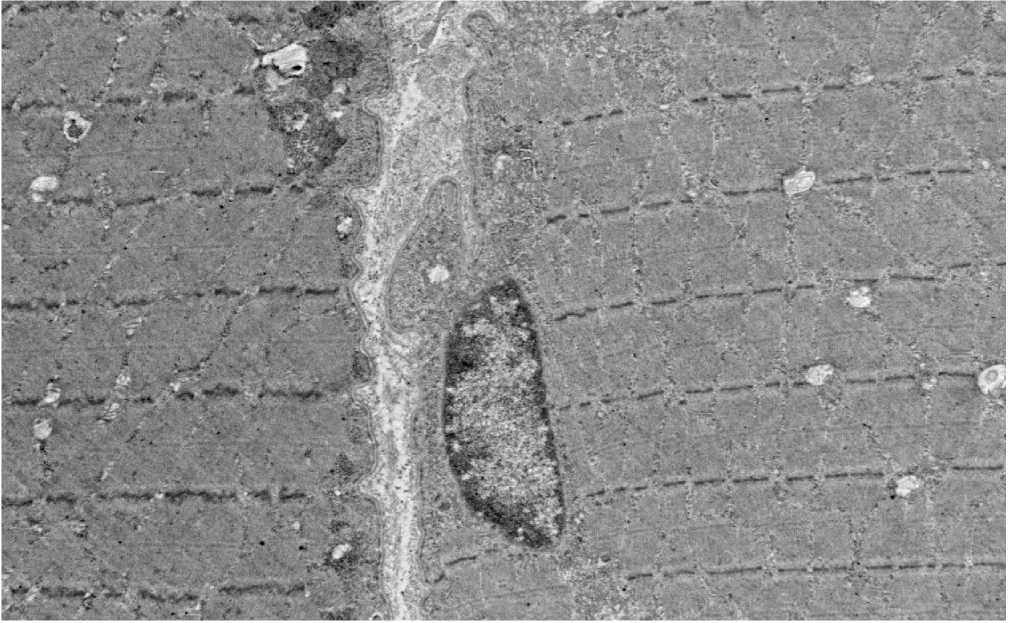

Через следующие две недели в большинстве мышечных волокон произошла отчетливая существенная уль-траструктурная реорганизация, имеющая компенсаторно-приспособительный характер. Между миофибриллами находится большое количество гранул гликогена, отчетливо различимы небольшие цистерны гранулярной саркоплазматической сети, митохондрии выстроены в цепочки, структура миофибрилл, также, как и структура всех остальных внутрисимпластических органоидов, практически восстановлена (рис. 5). Через восемь недель после начала эксперимента структура большинства мышечных волокон также была восстановлена, о произошедших изменениях свидетельствовало лишь наличие в саркоплазме большого количества миелиноподобных структур, аутофагических вакуолей и осмиофильных включений (рис. 6).

Изучение мышечной ткани после экспериментального формирования пониженного внутрибрюшного давления у второй группы животных показало, что через 4 недели структурная организация мышечных волокон практически не подвергается каким-либо деструктивным изменениям. О некоторой их реактивности можно судить лишь по гибели части митохондрий и появлении между миофибриллами миелиноподобных структур. В целом, на всех сроках значимых изменений в ультраструктурной организации не наблюдалось, мышечные волокна сохраняли свое типичное нормальное строение. В литературе известно, что мышцы находясь растянутом или укороченном состоянии быстро изменяют свою длину таким образом, что длина саркомеров восстанавливается и оптимум силы достигается при

Рис. 3. Ультрамикрофото фрагмента миосимпласта мышечного волокна m. levator ani интактной крысы. Ув. х7000

Рис. 4. Ультрамикрофото фрагмента миосимпласта мышечного волокна m. levator ani крысы первой экспериментальной группы через 4 недели после начала эксперимента. Ув.: х12000

Рис. 5. Ультрамикрофото фрагмента миосимпласта мышечного волокна m. levator ani крысы первой экспериментальной группы через 6 недель после начала эксперимента. Ув.: х15000

Рис. 6. Ультрамикрофото фрагмента миосимпласта мышечного волокна m. levator ani крысы первой экспериментальной группы через 8 недель после начала эксперимента. Ув.: х4000

В своей работе Goldspink et al. (1974) предположили, что большое напряжение, возникающее в мышечных волокнах, может привести к микроповреждениям структуры саркомера, и, тем самым, обеспечить стимулы для регенерации и компенсационного роста. Также, большое напряжение мышцы по мнению этих ав-тоова приводит к нарушению Z-дисков, в результате чего миофибриллы делятся на части, затем они отрастают до исходного размера. Именно такую картину в виде искривление Z линий мы регистрировали на электронных микрофотографиях на 4й неделе эксперимента.

Список литературы Влияние экспериментального изменения внутрибрюшного давления на ультраструктуру musculus levator ani крысы

- Korik VE, Klyuyko DA, But-Gusaim GV, Bogdan VG. Abdominal'ny kompartment-sindrom: sovremennye aspekty diagnostiki i lech-eniya. Zdravoohranenie. Respublika Belarus'. 2022;2:127–132. In Russian

- Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A. et al. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hyper-tension and Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med. 2006;32: 1722–1732

- An G, West MA. Abdominal compartment syndrome: a concise clinical review. Crit Care Med. 2008;4: 1304–1310

- Tuktamyshev VS, Kuchumov AG, Nyashin YuI i dr. Vnutribryushnoe davlenie cheloveka. Rossiysky zhurnal biomekhaniki. 2013;1(59):22–31. In Russian

- Al-Bahrani AZ, Abid GH, Holt A et al. Clinical relevance of intra-abdominal hypertension in patients with severe acute pancreati-tis. Pancreas. 2008;36:39–43

- Cheatham ML. Abdominal compartment syndrome. Curr Opin Crit Care. 2009;15(2):154–162

- Chemidronov SN i soavt. Sposob modelirovaniya slaboy peredney bryushnoy stenki u krys. Patent na izobretenie RU 2691866 C1 – 2019. In Russian

- Goldspink G. Ultrastructural changes in striated muscle fibres during contraction and growth with particular reference to the mech-anism of myofibril splitting. Journal of Cell Science. 1971;9:123–138

- Williams P, Goldspink G. Changes in sarcomere length and physiological properties in immobilized muscle. Journal of Anatomy. 1978;127:459–468

- Reeds PJ, Palmer RM, Wanhle KWJ. The role of metabolites of arachidonic acid in the physiology and pathophysiology of muscle protein metabolism. Biochemical Society Transactions. 1987;15:328–331

- Gallyamutdinov RV, Kashtanov AD, Kustavinova EV i dr. Osnovnye sposoby adaptatsii myshechnykh volokon k nagruzke i puti ikh realizatsii. Operativnaya khirurgiya i klinicheskaya anatomiya. 2019;3(4):28–33. DOI: 10.17116/operhirurg2019304128