Влияние экстремальных температур на окислительную деструкцию биополимеров и антиоксидантные ферменты в плазме крови кролика европейского (Ogyctolagus cuniculus)

Автор: Тарасов Сергей Сергеевич, Корягин Александр Сергеевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биохимия

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изучению влияния высоких и низких температур возникающих в естественных условиях среды обитания на уровень окислительной модификации белков (ОМБ) в плазме крови кролика европейского. В виду усиления процессов ОМБ при высокой температуре окружающей среды изучена динамика влияния гипертермии (t +40) в искусственных условиях на процессы окислительной модификации белка (ОМБ), перекисного окисления липидов (ПОЛ), динамика активности каталазы и супероксиддисмутазы (СОД).

Гипертермия, экологический фактор, окислительная модификация белков, перекисное окисление липидов, антиоксидантные ферменты, супероксиддисмутаза, каталаза

Короткий адрес: https://sciup.org/146116710

IDR: 146116710 | УДК: 577.11:577.151

Текст научной статьи Влияние экстремальных температур на окислительную деструкцию биополимеров и антиоксидантные ферменты в плазме крови кролика европейского (Ogyctolagus cuniculus)

Введение. Кролик - это типичное гомотермное животное, в норме поддерживающее постоянство температуры тела в пределах 38,5-39,5, которая в летнее время может подниматься до 41 °C. Денатурация белков и гибель животного наступает при температуре 44°С (Балакирев, 2007). Таким образом, кролик является достаточно чувствителным млекопитающим к изменению температуры в сторону повышения.

В последние годы на территории России все чаще наблюдаются экстремальные погодные явления, сопровождающиеся в летний период необычно высокими температурами и засухой, причем жара регистрируется не только на юге страны, но и в Центральном, Уральском регионах, в Поволжье и Сибири. Довольно часто температура окружающего воздуха летом в течение продолжительного времени достигает 40°С и более (Маркин и др., 2011).

Основной причиной негативного влияния гипертермии на организм животного является денатурация белка, при этом полная денатурация наступает при повышении температуры от 50° С, а негативное влияние фиксируется при отклонении от нормы на несколько градусов (Биохимия, 2009). Такое изменение температуры вызывает окислительный стресс (Stocker et al., 1991). Основной механизм стресса лежит в повышенном образовании активных форм кислорода (АФК). Важнейшими АФК считаются: супероксидный радикал О2 , 2 синглетный кислород 1 О2, гидроксильный * ОН и пероксидный * НО2 радикалы, перекись водорода Н2О2, пероксидный ион НО2 - , гипохлорит НС1О (Владимиров Ю.А, 1998). Основные механизмы генерации АФК связаны с нарушениями функционирования электронно-транспортных цепей митохондрий или микросом, особенно при низкой концентрации АДФ, а также при изменении свойств АФК в свою очередь вызывают окислительную деструкцию биополимеров, в частности окислительную модификацию белков (ОМБ) и перекисное окисление липидов (ПОЛ) (Дубинина, 2006, Донцов и др., 2006).

Материал и методика. Объектом исследования послужил кролик европейский (Oryctolagus cuniculus) породы советская шиншилла. Данное животное представляет особый интерес с точки зрения изучения влияния гипертермии как важнейшего абиотического фактора, т.к. является одним из самых стенобионтных млекопитающих по отношению к повышению температуры. В качестве материала использовали плазму крови кролика. Межклеточное вещество крови с эколого-биохимической точки зрения представляет важность, т.к. питает все ткани организма, а, следовательно, изменения её биохимического состава под действием фактора среды наиболее чувствительным образом скажутся на всем организме. Основные биохимические показатели, используемые в работе: окислительная модификация белков (ОМБ), перекисное окисление липидов (ПОЛ), активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.

Эксперимент проводили в 2 этапа: (1) изучали влияния естественной гипер и гипотермии, (2) изучали динамику биохимических показателей под действием искусственной гипертермии в разные временные промежутки.

Изучение влияния высокой и низкой температуры на окислительную деструкцию биополимеров и динамику активности антиоксидантных ферментов проводили при температуре в помещении -40 (гипотермия) и +40 (гипертермия). Забор крови проводили из ушной вены через 12 часов после увеличения или понижения температуры.

Искусственную гипертермию проходили в помещении, в котором постоянно поддерживалась температура +40. Забор крови у животных осуществляли через 1,6,12 и 24 часа.

Окислительную модификацию белков изучали по уровню основных и нейтральных альдегидных и кетонных групп аминокислот, которые прореагировали с 2,4-ДНФГ, регистрируемые на спектрофотометре при разных длинах волн (Дубинина и др., 1995). Общий белок определяли биуретовым методом (Мельников, 1987).

Перекисное окисление липидов оценивали по уровню образовавшихся диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) (Стальная, 1997).

Активность супероксиддисмутазуы проводили по методике, основанной на способности СОД конкурировать с нитросиним тетрозолем за супеоксидные анион-радикалы, образующие в результате аэробного взаимодействия НАДН с феназинметасульфатом (Дубинина и др., 1983). Каталазу регистрировали методом, основанном на способности данного фермента разлагать перекись водорода с образованием воды. Активность определяли по снижению количества пероксида в пробе, определяемого по уменьшению экстинкции пробы (Patterson et al., 1984).

Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью программы Microsoft Excel 2003 и Биостатистика вер. 4.03 методами параметрической статистики, включающей определение средней арифметической (М) и стандартного отклонения. Достоверность различий оценивали по t критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони. Уровень значимости достоверности различий - 95% (Гланц, 1999).

Результаты и обсуждение. В жаркие дни температура воздуха фиксировалась на уровне +40°С и выше и держалась более 12 часов в сутки. В стаде из 50 взрослых кроликов, клетки которых были помещены на улицу, зафиксировано 5 летальных исходов за сезон (около 2-х месяцев). В связи с этим нам выпал шанс исследовать влияние естественной гипертермии +40°С на ОМБ плазмы крови кролика.

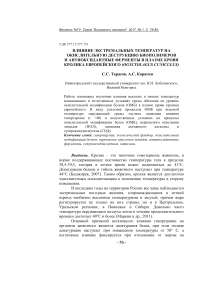

В результате исследования было установлено: высокая температура окружающей среды через 12 часов воздействия существенно увеличивает концентрацию продуктов, образовавшихся в результате ОМБ (рис. 1). При этом продукты ОМБ нейтрального характера показали более резкое изменение в сторону увеличения концентрации по отношению к контролю, алифатические альдегид-денитрофенилгидразоны нейтрального характера увеличились на 100%, а алифатические кетон-денитрофенилгидразоны нейтрального характера - на 120 % (Р<0,05). Изменение концентрации продуктов ОМБ основного характера показало следующую динамику: алифатические альдегид-денитрофенилгидразоны основного характера увеличились на 60 %, алифатические кетон-денитрофенилгидразоны основного характера - на 130%. Таким образом, суммарное изменение концентрации продуктов, образовавшихся в процессе ОМБ, более чем на 100% по отношению к контролю свидетельствуют о существенном усиление окислительной деструкции данного полимера. Усиление окислительных процессов в результате гипертермии может быть вызвано в связи с учащением физиологических показателей частоты дыхания и сердцебиения, что в свою очередь усиливает и метаболические процессы, одним из которых является АФК, которые усилили окисление белковых молекул. Другая причина - усиление деструктивных процессов и общая денатурация белков под действием высоких температур, изменение конформации белковой молекулы, что освобождает аминокислотные крупы, которые становятся лёгкой мишенью для атаки свободными радикалами.

температурный фактор

Рис. 1 . Влияние естественной гипертермии (t +40) на количество продуктов образовавшихся в процессе ОМБ плазмы крови кролика: АН - алифатические альдегид-денитрофенилгидразоны нейтрального характера АО - алифатические альдегид-денитрофенилгидразоны основного характера КН - алифатические кетон-денитрофенилгидразоны нейтрального характера КО - алифатические кетон-денитрофенилгидразоны основного характера

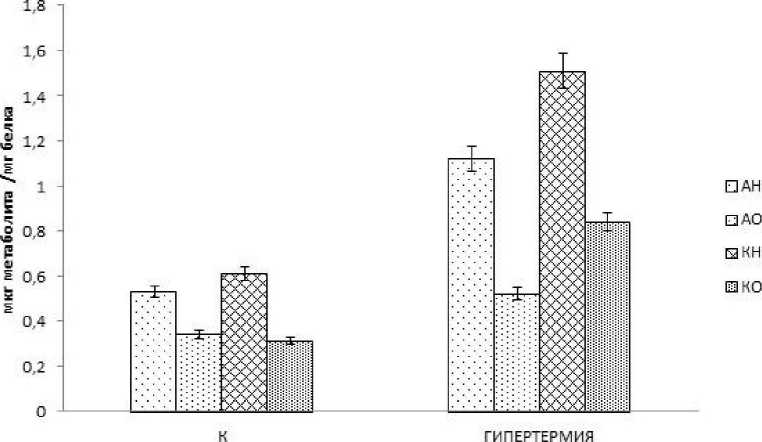

Аналогичный эксперимент при естественных низких температурах, в зимний период, в аномально холодные дни t - 40°С статистически значимых изменений ОМБ не выявил (рис 2.), что свидетельствует о высокой гипотермической толерантности кролика.

В связи с отсутствием реакции ОМБ на гипотермическое воздействие и существенного изменения ОМБ в условиях естественной гипертермии было решено исследовать деструктивные процессы при искусственной направленной гипертермии в зависимости от времени воздействия.

температурный фактор

Рис. 2. Влияние естественной гипортермии (t -40) на количество продуктов образовавшихся в процессе ОМБ плазмы крови кролика (обозначения см. рис.1).

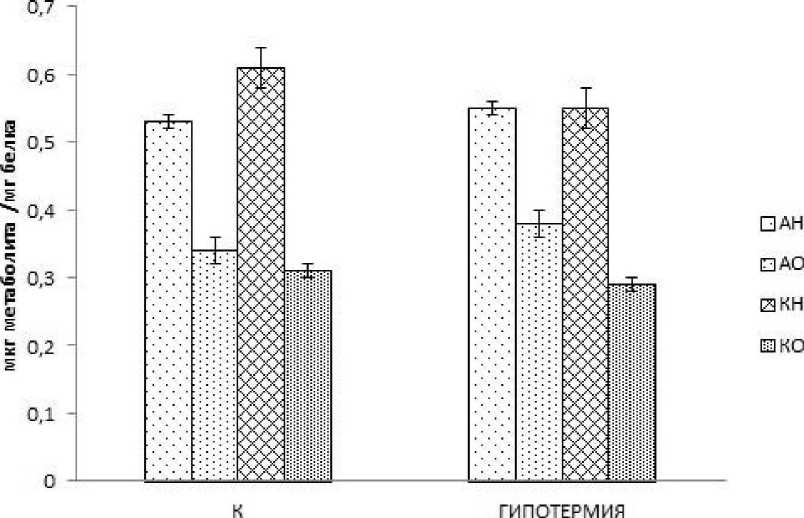

В результате эксперимента было установлена зависимость времени гипертермического воздействия на процессы окислительной деструкции биополимеров и антиоксидантных ферментов (рис. 3-5).

Так, под действием искусственной гипертермии в первый час наблюдается усиление процессов ОМБ, что проявляется в увеличении концентрации продуктов прореагировавших с 2,4-ДНФГ, на шестой час зафиксировано статистически значимое снижение продуктов ОМБ в плазме крови кролика (Р<0,05). Через 12 часов воздействия высокими температурами на животных наблюдается увеличение продуктов ОМБ с динамикой сходной с аналогичным естественным гипертермическим воздействием; суммарное увеличение продуктов ОМБ оказалось на 100% выше контроля. При 24-часовом воздействии резкой динамики в изменении концентрации продуктов ОМБ не наблюдается; статистически значимо зафиксировано изменение нейтральных продуктов окисления. Максимальный процент изменения показали алифатические альдегид-денитрофенилгидразоны нейтрального характера, статистически значимое изменение концентрации основных продуктов ОМБ не зафиксировано (Р>0,05).

Рис. 3 . Влияние искусственной гипертермии на содержание продуктов ОМБ в плазме крови кролика в зависимости от времени воздействия (обозначения см. рис.1)

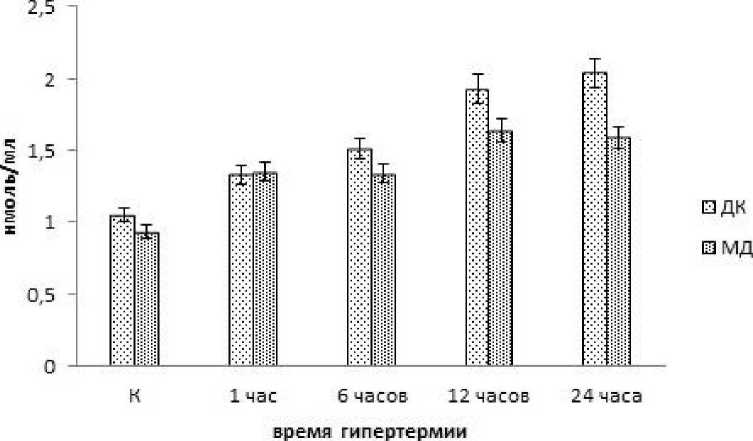

Рис. 4 . Влияние искусственной гипертермии на содержание продуктов ПОЛ в плазме крови кролика в зависимости от времени воздействия: ДК - диеновые конъюгаты, МД - малоновый диальдегид

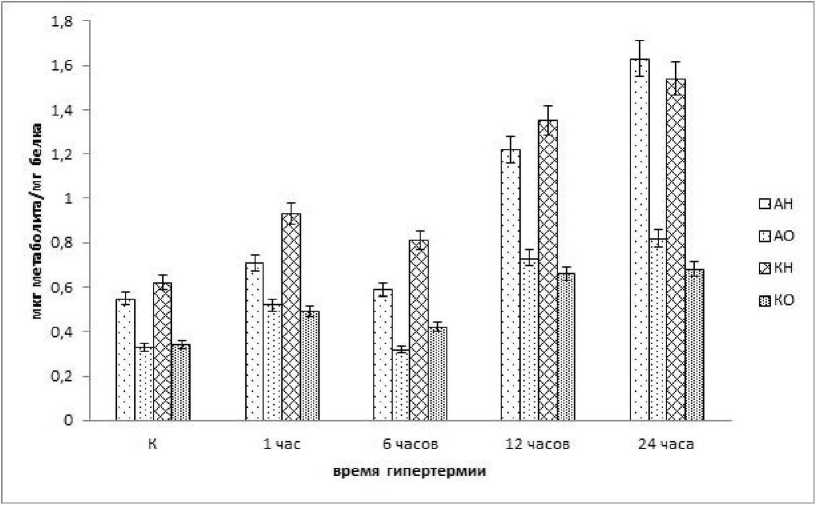

Анализируя концентрации продуктов ПОЛ в плазме крови кролика, можно сказать, что в первый час искусственного гипертермического воздействия наблюдается увеличение, как ДК, так и МДА (рис. 4). При этом концентрация МДА показала более резкую динамику изменения, чем ДК, однако на 6 час воздействия концентрация МДА практически не изменилась; незначительное увеличение наблюдалось и по ДК. На 12 и 24 час воздействия зафиксировано усиление процессов ПОЛ. Так, виден статистически значимый рост концентрации как ДК и МДА, как по отношению к 6 часовому воздействию, так и по отношению к контролю. Анализируя процесс ПОЛ при искусственной гипертермии можно сказать, что концентрация ДК увеличивается примерно на 100%, а МДА - на 60% по отношению к контролю. Таким образом, процессы ПОЛ, проходящие в организме кролика, полностью совпадают и подтверждают аналогичные процессы ОМБ, хотя и показывают менее резкую динамику.

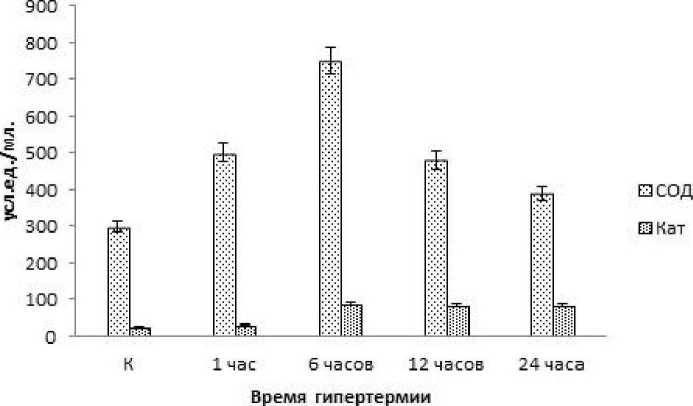

У животных, подверженных гипертермии, наблюдается увеличение активности СОД с 1-го по 6 час воздействия фактором, на 12 час зафиксирован спад активности СОД на 30% по отношению к предыдущему измерению, однако он остается выше контроля на 40%. Через 24 часа фиксируется снижение активности СОД на 10 % по отношению к предыдущему измерению, (Р<0,05). Скорость активности каталазы возрастает на 6 час воздействия фактором и не показывает снижение на протяжении последующих измерений (рис. 5).

Рис. 5 . Влияние искусственной гипертермии на активность антиоксидантных фермерментов в плазме крови кролика в зависимости от времени воздействия: СОД - супероксиддисмутаза, Кат - каталаза

Сопоставляя изученные биохимические показатели и динамику их изменения под действие абиотического фактора, гипертермии можно заключить, что наиболее ярко выражены динамика изменения продуктов ОМБ, а так же изменение активности СОД и каталазы. Активность каталазы возрастает в 1 час действия гипертермией и усиливается на 6 час. Вероятно, начавшиеся физиологические и биохимические изменения в организме сигнализируют об опасности окислительного взрыва, на что организм начинает активно вырабатывать антиоксидантные ферменты. Отставание активности каталазы и существенно низкой активностью по сравнению с СОД может быть связано с специфичностью её действия, а именно расщеплением перекиси водорода, концентрация которой вероятно ниже, чем остальных АФК, а так же неспецифичности данного фермента для межклеточного вещества. Более резкое усиление процессов ОМБ по сравнению с ПОЛ можно объяснить пространственной конфигурацией белков, которые существеннее подверженыа температурной дестабилизации, нежели липиды, а так же тем что, именно белковые молекулы улавливают основную массу АФК (Дубинина, 2006).

Выводы; 1. Гипертермия — как важнейший абиотический фактор среды, в естественных условиях, существенно, статистически значимо (Р<0,05) усиливает окислительную модификацию белков в плазме крови кролика.

-

2. Окислительная модификация белка и перекисное окисление липидов показывают постепенную динамику усиления деструктивных процессов в плазме крови кролика; при этом зафиксированы точки активного сопротивления данным процессам на уровне б-часового воздействия.

-

3. Динамика активности супероксиддисмутазы и каталазы показывает существенное усиление активности в районе 6 часового воздействия гипертермией, что свидетельствует об активном сопротивлении организма к действию гипертермического фактора среды.

THE IMPACT OF EXTREME TEMPERATURES ON THE OXIDATIVE DEGRADATION OF THE BIOPOLIMER AND

ANTIOXIDANT ENZYMES IN ЕРУ BLOOD PLASMA OF EUROPEAN RABBIT (ORYCTOLAGUS CUNICULUS)

S.S. Tarasov, A.S. Koryagin

КОРЯГИН Александр Сергеевич - доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии и физиологии, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Тарасов С.С. Влияние экстремальных температур на окислительную деструкцию биополимеров и антиокислительные ферменты в плазме крови кролика европейского (Ogyctolagus cuniculus^ / С.С, Тарасов, А.С, Корягин // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 1. С. 76-85.

Список литературы Влияние экстремальных температур на окислительную деструкцию биополимеров и антиоксидантные ферменты в плазме крови кролика европейского (Ogyctolagus cuniculus)

- Балакирев Н.А., Тинаева Е.А., Тинаев Н.И., Шумилина Н.Н. 2007. Кролиководство. М.: КолосС. 232 с.

- Балакирев Н.А., Тинаева Е.А., Тинаев Н.И., Шумилина Н.Н. 2007. Кролиководство. М.: КолосС. 232 с.

- Биохимия. 2009. под редакцией Е.С. Северина, М. 768 с.

- Биохимия. 2009. под редакцией Е.С. Северина, М. 768 с.

- Владимиров Ю.А. 1998. Свободные радикалы и антиоксиданты//Вестн. РАМН. № 7. С. 43-51.

- Владимиров Ю.А. 1998. Свободные радикалы и антиоксиданты//Вестн. РАМН. № 7. С. 43-51.

- Гланц С. 1999. Медико-биологическая статистика М.: Практика. 459 с.

- Гланц С. 1999. Медико-биологическая статистика М.: Практика. 459 с.

- Донцов В.И., Крутько В.Н., Мрикаев Б.М., Уханов С.В. 2006. Активные формы кислорода как система: значение в физиологии, патологии и естественном старении//Труды ИСА РАН. Т. 19.

- Донцов В.И., Крутько В.Н., Мрикаев Б.М., Уханов С.В. 2006. Активные формы кислорода как система: значение в физиологии, патологии и естественном старении//Труды ИСА РАН. Т. 19.

- Дубинина Е.Е., Сальникова Л.А., Ефимова Л.Ф. 1983. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека//Клиническая лабораторная диагностика. №10. С. 30-33.

- Дубинина Е.Е., Сальникова Л.А., Ефимова Л.Ф. 1983. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека//Клиническая лабораторная диагностика. №10. С. 30-33.

- Дубинина Е.Е., Бурмистров С.О., Ходов Д.А., Поротов И.Г. 1995. Окислительные модификации белков сыворотки крови человека, метод ее определения//Вопросы медицинской химии. Вып. 41. № 1. С. 24-26.

- Дубинина Е.Е., Бурмистров С.О., Ходов Д.А., Поротов И.Г. 1995. Окислительные модификации белков сыворотки крови человека, метод ее определения//Вопросы медицинской химии. Вып. 41. № 1. С. 24-26.

- Дубинина Е.Е. 2006. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток. СПб. 396 с.

- Дубинина Е.Е. 2006. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток. СПб. 396 с.

- Маркин Ю.В, Спиридонов Д.Н., Полунина С.В. 2011. Тепловой стресс: теория и практика//Птица и птице продукты. № 3. С. 37-40.

- Маркин Ю.В, Спиридонов Д.Н., Полунина С.В. 2011. Тепловой стресс: теория и практика//Птица и птице продукты. № 3. С. 37-40.

- Мельников В.В. 1987. Лабораторные методы исследования в клинике. М.: Медицина. 367 с.

- Мельников В.В. 1987. Лабораторные методы исследования в клинике. М.: Медицина. 367 с.

- Стальная И.Д. 1997. Метод определения малонового диальдегида/И.Д. Стальная, Т.Г. Гаришвили//Современные методы в биохимии/под ред. В.Н. Ореховича. М. C. 66-68.

- Стальная И.Д. 1997. Метод определения малонового диальдегида/И.Д. Стальная, Т.Г. Гаришвили//Современные методы в биохимии/под ред. В.Н. Ореховича. М. C. 66-68.

- Patterson B. D., Paune L. A., Chen Yi-Zhu, Graham P. 1984. An inhibitor of catalase induced by cold in chilling-sensitive plants//Plant Physiology. V.76. № 4 P. 1014-1018.

- Patterson B. D., Paune L. A., Chen Yi-Zhu, Graham P. 1984. An inhibitor of catalase induced by cold in chilling-sensitive plants//Plant Physiology. V.76. № 4 P. 1014-1018.

- Stocker R., Frei B. 1991. Endogenous antioxidant defences in human blood plasma//Sies H. ed. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. London: Academic Press. P.213-243

- Stocker R., Frei B. 1991. Endogenous antioxidant defences in human blood plasma//Sies H. ed. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. London: Academic Press. P.213-243