Влияние электрического и магнитного полей на дефекты структуры в щёлочно-галоидных кристаллах

Автор: Красников В.Л., Светашов А.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Физика. Математика

Статья в выпуске: 3 (52) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219593

IDR: 140219593

Текст статьи Влияние электрического и магнитного полей на дефекты структуры в щёлочно-галоидных кристаллах

В реальных кристаллах присутствуют дефекты кристаллической структуры (точечные дефекты, дислокации, границы блоков и т.д.) [1, 2]. Эти дефекты оказывают значительное влияние на поведение реальных твёрдых тел. Одним из распространённых методов исследования дефектной структуры кристалла и связанных с этим изменений его механических свойств является метод дислокационной неупругости. Измерения амплитудной зависимости внутреннего трения (ВТ) и дефекта модуля Юнга (ДМЮ) наряду с данными вольтамперных характеристик (ВАХ) позволяют рассчитывать параметры дислокационной структуры (энергию связи закрепляющего центра с дислокацией, стартовые напряжения τst, длину колеблющегося дислокационного сегмента и т.д.) [3]. Использование методов ВТ, ДМЮ и ВАХ в процессе испытаний при различных внешних условиях (электрическое и магнитное поля, термическая активация и т.д.) позволяет получить представления о механизмах различных воздействий на механические свойства реальных твёрдых тел. Модельными материалами для таких исследований являются щёлочно-галоидные кристаллы (ЩГК). Они легко раскалываются по плоскостям спайности, дефекты в них (дислокации, границы блоков, поверхностные трещины и т.д.) легко выявляются методом избирательного травления. Следует указать также, что краевые дислокации и границы блоков в ЩГК несут электрический заряд.

В настоящей работе исследовано влияние электрического и магнитного полей на дислокационную неупру-гость и связанные с этим изменения в дефектной структуре кристаллов KCl, KBr, NaCl и LiF со статическими пределами текучести 0,86; 0,62; 2,5 и 7,8 МПа соответственно. В работе [4] описано влияние электрического поля с напряжённостью E ~105 В/м на механические свойства кристаллов LiF в области амплитуд относительной деформации ε 0~10-5, эти амплитуды отвечают отрыву дислокаций от закрепляющих центров. Следует провести аналогичные исследования в более широкой области амплитуд ε 0, включающей не только отрыв дислокаций от закрепляющих центров, но и их размножение под действием ультразвука, используя при этом электрические поля с напряжённостью E ~105–106 В/м. При этих исследованиях необходимо использовать не только кристаллы LiF, но и другие указанные выше ЩГК. Магнитное поле также оказывает существенное влияние на механические свойства ЩГК [4, 5]. В работе [6] на кристаллах KBr были проведены исследования влияния как электрического поля с напряжённостью E ~105 В/м, так и магнитного поля. Представляет интерес на кристаллах одного и того же сорта провести исследования влияния как электрического, так и магнитного полей, используя при этом и другие ЩГК. Сравнение полученных результатов расширит представления о механизмах действия этих полей на дефекты структуры в реальных кристаллах.

Как показали проведенные в настоящей работе исследования, амплитудная зависимость ВТ δ ( ε 0) контрольных образцов (в отсутствие электрического и магнитного полей) для всех перечисленных выше ЩГК является немонотонной. В области амплитуд ε 0 10-6–10-4 на кривой δ ( ε 0 ) наблюдается пик гистерезисной природы, после прохождения которого ВТ снова возрастает. Это возрастание обусловлено размножением дислокаций под действием ультразвука. Начальная стадия размножения может контролироваться работой источников, локализованных в границах блоков, или гетерогенным размножением дислокаций от концентраторов напряжений. При испытаниях в электрическом поле (ЭП) E ~105 В/м амплитуды, отвечающие точкам максимумов кривых δ ( ε 0), сдвигаются в область меньших амплитуд ε 0. Соответствующий анализ показывает, что основной эффект влияния ЭП E ~105 В/м в этой области амплитуд обусловлен его непосредственным силовым действием на заряженные дислокационные сегменты, это облегчает их отрыв от «слабых» центров и приводит к возрастанию ВТ [4]. Размножение дислокаций при испытаниях в ЭП обнаруживается при меньших амплитудах ε 0, чем при E =0. Это обусловлено тем, что ЭП активизирует работу источников, локализованных в границах блоков.

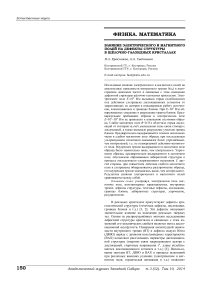

Исследования в ЭП с напряжённостью E ~105–106 В/м в данной работе проведены с образцами KBr и KCl. На рис. 1 представлены амплитудные зависимости ВТ δ ( ε 0) образцов KBr на частоте 80 кГц в ЭП E =1,4 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =5,7 ⋅ 105 В/м (кривая 2).

δ , 10 -4

0 2 4 6 8 10 12 14 ε , 10 -5

Рис. 1. Амплитудные зависимости внутреннего трения δ ( ε 0 ) образцов KBr на частоте 80 кГц в электрическом поле E =1,4 ⋅ 10 6 В/м (кривая 1) и E =5,7 ⋅ 10 5 В/м (кривая 2).

Видно, что в ЭП E =5,7 ⋅ 105 В/м (кривая 2 рис. 1) после прохождения пика, связанного с отрывом дислокаций от закрепляющих центров, ВТ резко возрастает, это обусловлено процессами размножения дислокаций под действием ультразвука (УЗ). Основной процесс размножения дислокаций в KBr при совместном действии ЭП и УЗ контролируется работой источников, локализованных в границах блоков. В отсутствие же ЭП в KBr генерация дислокаций границами блоков выражена значительно слабее, и превалирует гетерогенное размножение от концентраторов напряжений, в основном от краёв образца. При испытаниях в ЭП с более высоким значением напряжённости ( E =1,4 ⋅ 106 В/м) обнаруживается «большой» пик (кривая 1 рис. 1), охватывающий и ту область амплитуд относительной деформации ε 0, при которой в ЭП E =5,7 ⋅ 105 В/м наблюдалось размножение дислокаций. В результате повторного травления после получения кривой 1 рис. 1 размножение дислокаций обнаружено не было, однако, наблюдалось смещение и разрушение участков границ блоков.

Представляет интерес сравнить поведение дислокаций и границ блоков в процессе УЗ испытаний в электрических полях с напряжённостью E ~105–106 В/м с их поведением в тех же полях, но в отсутствие ультразвукового воздействия.

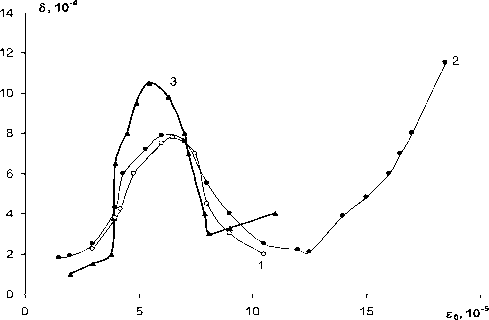

Рис. 2. Амплитудные зависимости внутреннего трения образцов KCl на частоте 73 кГц для контрольного образца (кривая 1), после предварительной пятичасовой выдержки в электрическом поле E =6,7 ⋅ 10 5 В/м (кривая 2) и при испытаниях в электрическом поле E =6,7 ⋅ 10 5 В/м (кривая 3).

Использование метода избирательного травления показало, что в отсутствие УЗ движение дислокаций и изменения в состоянии границ блоков в этих полях не обнаруживаются. Амплитудные зависимости ВТ KCl на частоте 73 кГц для контрольного образца, после предварительной пятичасовой выдержки в ЭП E =6,7 ⋅ 105 В/м и при испытаниях в ЭП E =6,7 ⋅ 105 В/м представлены на рис. 2. Из сравнения кривых 1 и 2 рис. 2 видно, что предварительная длительная выдержка образца в ЭП не изменила характер амплитудной зависимости δ ( ε 0) в области пика ВТ. Она соответствует контрольному образцу. С другой стороны, при испытаниях в ЭП (кривая 3 рис. 2) обнаруживается возрастание высоты пика ВТ и его сдвиг в область меньших амплитуд ε 0.

Из рис. 2 видно также, что размножение дислокаций в ЭП начинает обнаруживаться при меньших амплитудах ε 0, чем при E =0. Этот эффект согласуется с результатами, полученными ранее для KCl на другой частоте при совместном действии УЗ и ЭП [7].

Поступательное движение заряженных дислокаций под влиянием ЭП, но в отсутствие УЗ, обнаруживалось в опытах других авторов, которые использовали более высокие, чем в наших опытах, электрические поля. В работе [8] исследовалось влияние ЭП с напряжённостью E =2,5 ⋅ 107 В/м на поведение дислокаций в кристаллах LiF. Исследования показали, что в таком поле обнаруживается не только движение, но и размножение дислокаций. Образование новых дислокаций в кристаллах NaCl в ЭП с напряжённостью E ~108 В/м обнаружено также в работе [9]. Упрочнение ЩГК и связанное с этим возрастание предела текучести наблюдали авторы работы [10] в результате помещения кристаллов в ЭП с напряжённостью E ~107 В/м. Этот эффект авторы объясняют образованием дислокационных диполей, упрочняющих кристалл при его последующей деформации.

Как уже отмечалось, границы блоков в ЩГК, так же как и краевые дислокации, несут электрический заряд. Смещение дислокационных стенок в электрическом поле с напряжённостью E ~106 В/м в NaCl при повышенных температурах обнаружено в работе [11]. По данным этой работы, в интервале температур 500–700 °С дислокационная стенка в NaCl заряжена отрицательно. В той же работе [11] в опытах с LiF исследовалось совместное действие механической нагрузки и ЭП с напряжённостью E =1 ⋅ 106 В/м. Автор приходит к выводу, что при создании ЭП проявляется не только непосредственное действие поля на заряд стенки, но и другие, более сложные эффекты, связанные с электрическими полями, создаваемыми самой границей. Полученное в экспериментах [11] значение заряда на малоугловой границе в LiF составило 4 ⋅ 10-7 Кл/м2.

Электрические поля оказывают влияние и на состояние введённых в кристалл трещин. Так, в работе [12] обнаружено, что ЭП с напряжённостью E =5 ⋅ 106 В/м тормозило трещину, растущую со скоростью 500 м/с, до её полной остановки. Механизмы дефектообразования в ЩГК в высоких электрических полях рассмотрены в работе [13].

Магнитное поле также оказывает значительное влияние на поведение структурных дефектов в ЩГК. Так, в работе [14] описаны основные особенности магнитопластического эффекта, Он проявляется в смещении дислокаций в кристаллах, помещённых в «слабое» магнитное поле с индукцией B<1 Тл. В ряде работ, например [15], исследовано влияние магнитного поля на кривые напря- жение – деформация, продемонстрировано разупрочня-ющее действие магнитного поля на различных участках кривой σ(ε).

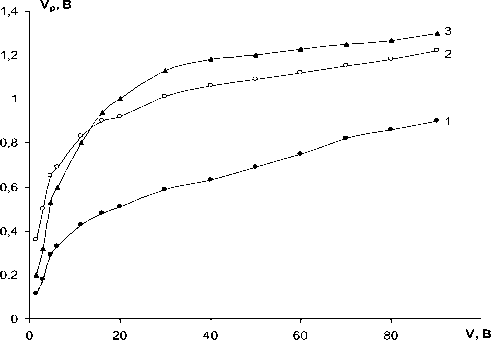

В наших работах [5, 16, 17] исследовалось влияние магнитного поля с различным значением индукции B (0,15–1,4 Тл) на амплитудные зависимости внутреннего трения, дефекта модуля Юнга и вольтамперные характеристики кристаллов LiF [16], NaCl[17], и KCl [5] в широкой области амплитуд относительной деформации ε 0. Было установлено, что в области амплитуд относительной деформации, отвечающей отрыву дислокаций от закрепляющих центров, создание магнитного поля B (0,1– 0,8 Тл) облегчает этот отрыв, а также вызывает смещение и разрушение участков границ блоков. Для примера на рис. 3 сравниваются амплитудные зависимости ВТ образцов KCl с зеркальными сколами при испытаниях в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 1) и электрическом поле E=7 ⋅ 105 В/м (кривая 2) на частоте 73 кГц.

6 8,10 - 4

X X X X X Xх

0 1 2 3 4 е 0,10-4

Рис. 3. Амплитудные зависимости внутреннего образцов KCl при испытаниях в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 1) и электрическом поле E=7 ⋅ 10 5 В/м (кривая 2) на частоте 73 кГц.

Видно, что эффект влияния «слабого» магнитного поля B =0,3 Тл оказывается более значительным. Это обусловлено тем, что магнитное поле уменьшает силу связи закрепляющего центра с дислокацией и тем самым облегчает отрыв. Обращает на себя внимание и тот факт, что после прохождения пика возрастание ВТ, связанное с размножением дислокаций, в магнитном поле обнаруживается при больших амплитудах ε 0 , чем в электрическом поле, т.е. динамический предел текучести в магнитном поле оказывается выше. Размножение дислокаций в процессе действия ультразвука может обеспечиваться работой источников, локализованных в границах блоков, или гетерогенным размножением от концентраторов напряжений, причём первый процесс начинает обнаруживаться при меньших амплитудах ε 0. Электрическое поле, как уже отмечалось, облегчает работу источников, локализованных в границах блоков, в то время как в слабом магнитном поле за счёт разрушения границ такие источники не работали. С другой стороны, при амплитудах, отвечающих началу размножения дислокаций под действием ультразвука, магнитное поле с индукцией B ≥ 1 Тл упрочняло образец за счёт образования лабиринтной структуры в нём [18].

Особенно чётко эффект влияния слабого магнитного поля в ЩГК проявляется при повторных ультразвуковых испытаниях. Эксперименты с LiF и NaCl показали, что образцы, предварительно деформированные ультразву- ком в отсутствие магнитного поля до начала размножения дислокаций в образце, при повторном испытании в магнитном поле и его отсутствие ведут себя по-разному. При повторном испытании в отсутствие магнитного поля образец упрочняется, его динамический предел текучести оказывается выше, чем после первого испытания, травление образца показало дальнейшее размножение дислокаций. С другой стороны, при испытаниях в магнитном поле B=0,4 Тл образцов, предварительно деформированных ультразвуком до образования полос скольжения, расширения полос скольжения обнаружено не было, а наблюдалась развитая система малоугловых границ блоков. Одновременно в результате повторного испытания в магнитном поле в образце значительно сократилось количество дислокаций, уже введённых в кристалл при первом испытании. Это позволяет предположить, что границы блоков образовались в результате «разбегания» дислокаций в процессе испытания в магнитном поле. При повторном испытании в магнитном поле, в отличие от испытаний в его отсутствие, образец разупрочняется, так как размножения дислокаций в нём не происходит.

Представляет интерес сравнить результаты совместного действия магнитного поля и ультразвука [5, 16, 17] с воздействием магнитного поля в отсутствие ультразвука. Такие исследования, а также результаты по влиянию предварительной выдержки в магнитном поле образца перед началом ультразвуковых испытаний расширяют представления о механизмах действия магнитного поля на поведение дефектов структуры в ЩГК.

Влияние слабых электрического ( E ~105–106 В/м) и магнитного ( B ≤ 1 Тл) полей на дефекты структуры (точечные дефекты, дислокации, поверхностные трещины) и необходимость учёта этого влияния при практическом использовании реальных твёрдых тел обсуждаются в работе [18].

Микромеханизмы в системе точечных дефектов и дислокационных ядер в слабом магнитном поле B ≤ 1 Тл рассматриваются в работах [19, 20].

Представляет интерес исследовать влияние магнитного поля на состояние структурных дефектов в ЩГК не только для случая B≤1 Тл, но и в более высоких магнитных полях и сравнить результаты, полученные при различных значениях индукции B. Это расширит представления о механизмах действия магнитных полей на дефекты структуры в реальных кристаллах. В нашей работе использовались магнитные поля с индукцией 0,2–2 Тл. При исследовании влияния магнитного поля на поступательное движение дислокаций в отсутствие ультразвука в кристалл LiF методом индентирования вводились свежие краевые и винтовые дислокации (дислокационные розетки). Было установлено, что движение дислокаций начинало обнаруживаться в магнитном поле B=1,2 Тл, при этом движение испытывали только краевые дислокации. Для выявления механизма влияния магнитного поля на поступательное движение дислокаций нами были проведены дополнительные эксперименты и по совместному влиянию «слабых» электрического и магнитного полей в отсутствие ультразвука. Векторы E и B были направлены перпендикулярно плоскостям скола {100}. Напряжённость электрического поля составляла E=4,5⋅105 В/м, величина индукции магнитного поля B могла изменяться от 0,2 до 0,8 Тл. Исследования, проведенные в таких магнитных полях в отсутствие электрического поля, не обнаружили поступательного движения дислокаций. С другой стороны, при совместном действии магнитного и элек- трического полей наблюдалось смещение краевых дислокаций, причём длина пробега возрастала с увеличением индукции магнитного поля. При B=0,2 Тл длина пробега составляла 7,5 мкм, в то время как при B=0,8 Тл – 25,4 мкм. Движение происходило в плоскости лёгкого скольжения {110} противоположно направлению составляющей вектора E, лежащей в этой плоскости. Изменение направления вектора B на противоположное не оказывало влияние на направление движения дислокаций. С другой стороны, при изменении направления напряжённости электрического поля E дислокации уже смещались в противоположном направлении. Это позволяет утверждать, что магнитное поле облегчает движение дислокаций за счёт ослабления взаимодействия их с парамагнитными центрами закрепления. В работе [21] авторы исследовали совместное влияние слабых электрических и магнитных полей на кристаллы NaCl в процессе их статического нагружения (сжатие). Установлено, что в отсутствие магнитного поля влияние электрического поля на кривые деформации кристаллов начинает проявляться при E≥106 В/м. При создании магнитного поля B=0,4 Тл разупрочнение обнаруживалось уже при E=103 В/м. Влияние слабого магнитного поля B≤1 Тл в отсутствие электрического поля на движение дислокаций в ионных кристаллах и механизмы этого явления рассмотрены также в работе [22].

Как следует из рис. 3 нашей статьи, уже слабое магнитное поле с индукцией B ~0,1 Тл в присутствие ультразвука вызывает значительные изменения в состоянии границ блоков. С другой стороны, изменения в состоянии границ блоков в магнитном поле в отсутствие ультразвука обнаруживаются в значительно более высоких магнитных полях. Как уже отмечалось [21, 22], основные исследования влияния магнитного поля на дефекты структуры в ЩГК проведены в слабых магнитных полях с индукцией B 0,1–0,5 Тл. Представляет интерес на одних и тех же ЩГК провести исследования влияния магнитного поля на дефекты структуры в более широком диапазоне магнитных индукций B .

Нами было установлено, что влияние магнитного поля на дислокационную структуру LiF в отсутствие ультразвука проявлялось при B >1,1 Тл. При B =1,2 Тл наблюдалось движение одиночных дислокаций, введённых в кристалл. При совместном же действии магнитного поля B =1,2 Тл и электрического поля E =4,5 ⋅ 105 В/м происходило не только движение, но и размножение дислокаций. В отсутствие ЭП при B =1,3–1,4 Тл наблюдалось смещение и разрушение границ блоков. При B =1,5 Тл обнаруживались области высокого напряжения, приводящие к образованию поверхностных трещин и характерных складок на поверхности образца. При B =1,6 Тл наблюдался процесс образования новых границ блоков.

Аналогичные эксперименты были проведены нами и при t=200 °C. Они показали, что процесс влияния магнитного поля на дефекты структуры в ЩГК носит термоактивированный характер. При t=200 °C влияние магнитного поля на дефекты структуры обнаруживалось уже в более слабых магнитных полях. Значительное разрушение участков границ блоков и образование новых дислокаций проявлялось уже при B=0,6 Тл. Исследования показали также, что при испытаниях в магнитном поле B=1,8 Тл при комнатной температуре образовавшиеся трещины были более широкими, чем при B=1,5 Тл. При температурах же выше комнатной эти трещины образовывались при значительно меньшем значении индукции магнитно- го поля. Предварительное механическое нагружение образца облегчало образование структурных дефектов. Для таких предварительно деформированных образцов магнитное поле B=1,8 Тл вызывало раскалывание образца, разрушение образца начиналось вблизи поверхностных трещин.

При совместном действии ультразвука и магнитного поля даже слабое магнитное поле B < 1 Тл оказывало значительное влияние на дефекты структуры в ЩГК за счёт ослабления силы связи стопоров с дислокацией. Это приводило к смещению и разрушению границ блоков, что, в свою очередь, вызывало разупрочнение кристаллов [5].

Результат совместного действия магнитного поля и ультразвука оказался отличным от их последовательного действия. В процессе последующего ультразвукового действия в отсутствие магнитного поля предварительно выдержанный в течение нескольких часов в магнитном поле образец оказался более упрочненным, чем контрольный, т.е. не подвергнутый предварительной выдержке в магнитном поле. Для примера на рис. 4. представлены вольтамперные характеристики образцов KBr на частоте 54 кГц при испытаниях в магнитном поле B =0,2 Тл (кривая 1), B =0 (кривая 2) и после предварительной выдержки в магнитном поле B =0,2 Тл в течение 5 часов (кривая 3).

Рис. 4. Вольтамперные характеристики образцов KBr на частоте 54 кГц при испытаниях в магнитном поле B =0,2 Тл (кривая 1), B =0 (кривая 2) и после предварительной выдержки в магнитном поле B =0,2 Тл в течение 5 часов (кривая 3).

Видно, что при испытаниях в магнитном поле образец разупрочняется (кривая 1) по сравнению с контрольным образцом (кривая 2). С другой стороны, после длительной выдержки в магнитном поле при последующем ультразвуковом испытании уже в отсутствие магнитного поля произошло упрочнение образца (кривая 3). Повторное травление образца после получения кривой 3 рис. 4 показало развитую лабиринтную структуру в нём. Аналогичный эффект был обнаружен и в экспериментах с NaCl. На рис. 5 представлены вольтамперные характеристики образцов NaCl после длительной выдержки (11 суток) в магнитном поле B=0,3 Тл (кривая 1) и контрольного образца (кривая 2). Видно, что образец, выдержанный в магнитном поле, в процессе последующего ультразвукового испытания уже в отсутствие магнитного поля оказался значительно более упрочнённым, чем контрольный. Повторное травление этого образца (кривая 1 рис. 5) также обнаружило развитую лабиринтную структуру, состо- ящую из горизонтальных и вертикальных полос с высокой линейной плотностью дислокаций в них.

V р , В

-

2,5 ПА 1

-

2 “IА

-

1,5 ~|*

0,5

0 2 4 6 8 10 12

Рис. 5. Вольтамперные характеристики образцов NaCl на частоте 74 кГц после длительной выдержки (11 суток) в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 1) и контрольного образца (кривая 2).

Эффект упрочнения образцов в результате предварительной выдержки их в слабом магнитном поле проявляется и на кривых амплитудной зависимости внутреннего трения δ ( ε 0 ) этих образцов. На рис. 6 представлены кривые амплитудной зависимости ВТ образцов LiF на частоте 40 кГц при испытаниях в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 1), B =0 (кривая 2) и после предварительной выдержки в течение 13 суток в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 3).

2,5 δ , 10-3

0 0,5 1

О2

▲3

2,5 3 ε 0 , 10-4

Рис. 6. Амплитудные зависимости внутреннего трения образцов LiF на частоте 40 кГц при испытаниях в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 1), B =0 (кривая 2) и после предварительной выдержки в течение 13 суток в магнитном поле B =0,3 Тл (кривая 3).

Видно, что ВТ образца, предварительно выдержанного в магнитном поле с индукцией B =0,3 Тл (кривая 3 рис. 6), имеет меньшие значения, чем при B =0 (кривая 2). Травление образца после получения кривой 3 обнаружило лабиринтную структуру. Лабиринтные структуры в ЩГК могут образовываться и при ультразвуковом воздействии в высоких магнитных полях B >1 Тл без предварительной выдержки образца в этих полях. Так, в работе [5] наблюдалось образование лабиринтной структуры в KCl при совместном действии ультразвука и магнитного поля c индукцией B =1,4 Тл. Механизм образования лабиринтной структуры описан в работе [23]. Согласно [23], для образования лабиринтной структуры необходимы подвижные краевые дислокации, способные двигаться по всем направлениям, а не только в плоскости {110} вдоль направления <110>.

В условиях наших экспериментов за счёт длительного предварительного пребывания образца в магнитном поле B =0,3 Тл значительно уменьшается энергия связи закрепляющего центра с дислокацией, в результате этого дислокация оказывается способной двигаться как вдоль, так и перпендикулярно оси образца. Это, в свою очередь, вызывает образование лабиринтной структуры при ультразвуковой вибрации образца при достижении определённых амплитуд относительной деформации ε 0 . Следовательно, магнитное поле, как в присутствие ультразвука, так и без него, оказывает существенное влияние на дефекты структуры в щёлочно-галоидных кристаллах. Механизм этого влияния зависит от величины индукции магнитного поля и амплитуды ультразвуковой деформации.

Таким образом, установлено, что как электрическое, так и магнитное поля вызывают изменения в дефектной структуре щёлочно-галоидных кристаллов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на механические свойства этих кристаллов.

Список литературы Влияние электрического и магнитного полей на дефекты структуры в щёлочно-галоидных кристаллах

- Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. -М.: Высшая школа, 1983. -144 с.

- Атомная структура межзёренных границ. Сборник статей. -М.: Мир, 1978. -291 с.

- Тяпунина Н.А., Наими Е.К. Зиненкова Г.М. Действие ультразвука на кристаллы с дефектами. -М.: Изд-во МГУ, 1999. -238 с.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние электрического и магнитного полей на дислокационную неупругость щёлочно-галоидных кристаллов при амплитудах относительной дефор-мации 10-7-10-5//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -№ 1. -С. 62-67.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние магнитного поля на дислокационную структуру и дислокационную неупругость кристаллов KCl в широкой области амплитуд относительной деформации//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -№ 5(48), Том 9. -С. 110-114.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние электрического и магнитного полей на дислокационную неупругость кристаллов KBr в области килогерц//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 5. -С. 50-56.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние электрического поля на дислокационную неупругость щёлочно-галоидных кристаллов при амплитудах относительной деформации 10-5-10-3 в об-ласти килогерц//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -№ 2 (45) Том 9. -С. 60-65.

- Куличенко А.Н., Смирнов Б.И. Движение дислокаций в кристаллах LiF под действием электрического поля//Физика твёрдого тела. -1986. -Том 28, № 9. -С. 2796-2801.

- Еханин С.Г., Несмелов Н.С., Нефёдов Е.В. О месте появления новых дислокаций при их электрополевой генерации//Кристаллография. -1990. -Том 35, № 1. -С. 237-241.

- Смирнов Б.И., Куличенко А.Н. Влияние электрического поля на деформационные кривые щёлочно-галоидных кристаллов//Известия Академии Наук. Серия физическая. -1994. -Том 58, № 10. -С. 197-202.

- Зуев Л.Б. Физика электропластичности щёлочно-галоидных кристаллов. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. -120 с.

- Финкель В.М., Головин Ю.И., Куликова Г.П.//ФТТ. -1975. -Т. 17, №1. -С. 301.

- Еханин С.Г., Несмелов Н.С., Солдатова Л.Ю. Кинетика дефектообразования в ЩГК в сверхсильном электрическом поле//Известия вузов. Физика. -1997. -№ 4. -С. 3-6.

- Альшиц В.И., Даринская Е.В., Колдаева М.В., Петржик Е.А. Магнитопластический эффект: основные свойства и физические механизмы//Кристаллография. -2003. -Том 48, № 5. -С. 826-854.

- Альшиц В.И., Даринская Е.В., Казакова О.А. и др.//Письма в ЖЭТФ. -1996. -Т. 63. -С. 629-629.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние магнитного поля на дислокационную структуру и внутреннее трение кристаллов LiF в широкой области амплитуд относительной деформации//Академический журнал Западной Сибири. -2009. -№ 4. -С. 34-38.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние магнитного поля на дислокационную неупругость и дислокационную структуру кристаллов NaCl разного примесного состава//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№ 2. -С. 69-73.

- Головин Ю.И. Электромагнитные аспекты физики прочности и пластичности твёрдых тел//Вестник ТГУ. -1996. -Т. 1, вып. 1. -С. 3-20.

- Molotskii M, Fleurov V. Spin Effects in Plastisitu//Phys. Rev. Letters. -1997. -Vol. 78, № 14. -P. 1779-1782.

- Моргунов Р.Б. Спиновая механика в физике макропластичности//УФН. -2004. -Том 174, № 2. -С. 131-153.

- Урусовская А.А., Альшиц В.И., Беккауер Н.Н., Смирнов А.Е. Деформация кристаллов NaCl в условиях совместного действия магнитного и электрического полей//ФТТ. -2000. -Т. 42, вып. 2. -С. 267-269.

- Головин Ю.И., Моргунов Р.Б. Влияние слабого магнитного поля на состояние структурных дефектов и пластичность ионных кристаллов//ЖЭТФ. -1999. -Т. 115, вып. 2. -С. 605-623.

- Гектин А.В., Карпова З.И., Эйдельман Л.Г. Образование «лабиринтной» дислокационной субструктуры при одноосном сжатии монокристаллов типа NaCl//ФТТ. -1974. -Т. 16, вып. 12. -С. 3618-3622.