Влияние электрического поля на размножение дислокаций в щёлочно-галоидных кристаллах при ультразвуковой вибрации

Автор: Красников В.Л., Светашов А.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Математика. Физика

Статья в выпуске: 6 (67) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

В щёлочно-галоидных кристаллах в процессе ультразвукового воздействия наблюдаются изменения в дислокационной структуре. Характер этих изменений зависит от амплитуды относительной деформации ε0. При амплитудах ε0 ~ 10-5-10-4 происходит размножение дислокаций. Оно контролируется работой источников в границах блоков и размножением от концентраторов напряжений, в основном у краёв образца. Электрическое поле влияет на оба эти процесса. Влияние поля на размножение дислокаций у границ блоков оказывается более эффективным, чем на генерацию их у поверхности образца. Краевые дислокации и границы блоков в щёлочно-галоидных кристаллах несут электрический заряд. Под влиянием поля в границах блоков происходит перераспределение заряженных дефектов. Вследствие этого увеличивается вероятность образования источников оптимальной длины, способных при заданной частоте ультразвука генерировать новые дислокации. В работе исследовались образцы нулевой и тридцатиградусной ориентаций. Присутствие касательных напряжений в плоскостях вторичного скольжения в образцах тридцатиградусной ориентации облегчает процессы поперечного скольжения и размножение дислокаций. В электрическом поле процесс размножения протекал значительно активнее. В кристаллах NaCl в отсутствие электрического поля процесс генерации контролировался размножением у концентраторов напряжений, в то время как в электрическом поле - работой источников в границах блоков. Напряжение в образце для начала размножения дислокаций отвечает динамическому пределу текучести, его значение при испытаниях в электрическом поле оказывается ниже, чем в отсутствие поля. Влияние поля проявляется и на характере амплитудной зависимости внутреннего трения, связанной с размножением дислокаций. В электрическом поле эта зависимость начинает проявляться при меньших амплитудах относительной деформации. В образцах KBr тридцатиградусной ориентации при испытаниях в электрическом поле E=1,7-106 В/м при амплитуде ε0=5,4-10-4 обнаружено резкое возрастание внутреннего трения. Данные повторного травления после окончания испытаний обнаружили образование лабиринтной структуры. Структуры лабиринтного типа возникают при наличии подвижных дислокаций, способных двигаться не только в плоскостях лёгкого скольжения. Лабиринтные структуры упрочняют образец. В LiF влияние электрического поля на размножение дислокаций под действием ультразвука проявлялось в более высоких, чем в KCl и NaCl, электрических полях. При напряжённостях вплоть E=1-106 В/м изменений внутреннего трения, связанного с размножением дислокаций, в образцах LiF не обнаруживалось. При E=1-106 В/м оно резко возрастало и течение нескольких секунд достигало значений, значительно превосходящих внутреннее трение для той же амплитуды в отсутствие электрического поля. В образце LiF в электрическом поле происходило размножение дислокаций, контролируемое работой источников в границах блоков. С другой стороны, в отсутствие электрического поля источники в границах блоков в LiF не генерировали дислокации, и их размножение обеспечивалось развитием полос скольжения от краёв образца.

Щёлочно-галоидные кристаллы, ультразвуковое воздействие, электрическое поле, амплитуда относительной деформации, размножение дислокаций, границы блоков, лабиринтные структуры, внутреннее трение

Короткий адрес: https://sciup.org/140220028

IDR: 140220028

Текст научной статьи Влияние электрического поля на размножение дислокаций в щёлочно-галоидных кристаллах при ультразвуковой вибрации

Физические свойства реальных монокристаллов зависят от наличия в них структурных дефектов, наиболее распространёнными из которых являются точечные дефекты, дислокации и границы блоков. В присутствие полей различной природы, например, электрических и магнитных, а также термической активации количество и состояние дефектов может изменяться, что, в свою очередь, приводит к изменению физических и механических свойств реальных кристаллов. Воздействуя на кристаллы различными полями, можно целенаправленно изменять дефектную структуру, а, следовательно, и их физические свойства. Значительный интерес представляют эксперименты по исследованию совместного влияния полей различной физической природы, а также механической нагрузки и электрического поля.

В щёлочно-галоидных кристаллах (ЩГК) краевые дислокации и границы блоков несут электрические заряды. При комнатной температуре они заряжены отрицательно [1].

В работе [2] изложены основные представления о физической природе влияния электрического поля на пластическую деформацию ЩГК.

В работах [3, 4] в экспериментах с высокими электрическими полями напряжённости E ~107 В/м обнаружено не только движение, но и размножение дислокаций. Предварительная обработка кристаллов электрическим полем повышала их предел текучести [3, 4].

В работе [5] были проведены эксперименты по влиянию электрического поля на кривые напряжение – деформация кристаллов LiF, NaCl, KCl и KBr. Предварительная обработка кристаллов электрическим полем приводила к их упрочнению. По данным авторов работы [5], возрастание коэффициента упрочнения в результате предварительной обработки электрическим полем обусловлено генерацией новых дислокаций.

Авторы работы [6] провели исследования влияния электрического поля при статическом деформировании образцов NaCl нулевой ( 0 =0°) и десятиградусной ( 0 =10°) ориентаций. Образцы десятиградусной ориентации вырезались в направлении 10° к оси <100>, электрическое поле в них прикладывалось параллельно оси сжатия, т.е. под углом 10° к направлению <100>. Полученные авторами работы [6] результаты для образцов нулевой и десятиградусной ориентаций сравнивались между собой. В результате проведенных исследований установлено, что при статической деформации электрическое поле в образцах десятиградусной ориентации вызывает значительно большее увеличение деформационного упрочнения, чем в образцах нулевой ориентации. Сделан вывод о том, что увеличение деформационного упрочнения в электрическом поле для образцов ненулевых ориентаций связано с вовлечением в деформационное скольжение вторичных кристаллографических систем скольжения { 111 } <110>.

В работе [7] исследовалось движение дислокаций в ненагруженных кристаллах LiF в сильных электрических полях с напряжённостью E до 50 МВ/м. Установлено, что в таких высоких полях возможно не только движение отдельных дислокаций, но и краевых дислокационных диполей. По данным этой работы, действующая на единицу длины диполя сила, при которой начинается его движение, меньше аналогичной силы для индивидуальной дислокации. В процессе действия столь высоких электрических полей происходит не только движение краевых дислокаций, но и их размножение. Для выявления механизмов размножения дислокаций в электриче- ских полях необходимо проведение дальнейших исследований [7].

Электрическое поле оказывает значительное влияние на формирование дислокационной структуры ЩГК не только при статическом но и при знакопеременном, и, в частности, ультразвуковом нагружении [8]. Это позволяет изменять условия деформирования кристаллов при знакопеременном нагружении путём наложения внешних электрических полей. Механизмы изменений, вносимых электрическими полями с различной напряжённостью на процессы деформирования кристаллов при знакопеременном, и, в частности, ультразвуковом нагружении, изучены недостаточно. Результаты дальнейших экспериментов по совместному использованию ультразвука и электрического поля на различных этапах ультразвукового воздействия, в том числе и при амплитудах относительной деформации е 0, отвечающих размножению дислокаций, значительно расширят представления о взаимодействии дислокаций и их дефектов, а также о природе самих этих дефектов.

Исследования влияния электрического поля на дислокационную структуру кристалла в процессе действия ультразвука могут быть дополнены также измерениями амплитудной зависимости внутреннего трения 8 ( е 0). Данные, полученные с использованием внутреннего трения (ВТ), позволяют определять параметры дислокационной структуры кристалла на различных этапах действия ультразвука как при испытаниях в электрическом поле, так и в его отсутствие. Сравнение полученных по данным ВТ результатов при испытаниях в электрическом поле и без него значительно расширят представления о механизмах влияния поля на дислокационную структуру кристалла при ультразвуковом воздействии. При проведении подобных исследований для расширения представлений о влиянии электрического поля необходимо использовать образцы не только нулевой, но и других ориентаций. Представляет интерес также сравнить результаты, полученные с кристаллами одной и той же ориентации при ультразвуковом воздействии в электрическом поле с аналогичными результатами при статическом нагружении.

Исследовались щёлочно-галоидные кристаллы LiF (Ca2+, Ba2+), NaCl (Ca2+), KCl (Ca2+) и KBr (Ca2+) со статическими пределами текучести 3,6; 2,5; 0,86 и 0,62 МПа соответственно. Исходная плотность дислокаций в исследуемых кристаллах не превышала 109 м-2. Изменения в дислокационной структуре кристаллов в процессе испытаний выявлялись методом избирательного травления. Ультразвуковые испытания проводились в составном пьезоэлектрическом осцилляторе в двух его вариантах – двухсоставном и трёхсоставном осцилляторах [9, 10]. За состоянием образца в процессе действия ультразвука следили с помощью вольтамперных характеристик (ВАХ) Vр(V) в методе двухсоставного [9] и кривых Vg(Vd) в методе трёхсоставного [10] осцилляторов. Здесь: V – напряжение на обкладках пьезокварца, Vр – на дополнительного сопротивлении, подключаемом последовательно к кварцевому осциллятору [9]; Vd – напряжение на кварце-генераторе, Vg – на кварце-приёмнике [10]. Данные для Vр и Vg в указанных выше методах [9, 10] в момент резонанса позволяют рассчитывать амплитуду относительной деформации ε0 и значение скалывающего напряжения τс в пучности ультразвуковой волны в образце.

Изменения в дислокационной структуре образца при ультразвуковом воздействии сказываются на акустических свойствах составного вибратора, а, следовательно, и на характере зависимостей Vр(V) и Vg(Vd). Краевые дислокации в щё-лочно-галоидных кристаллах несут электрический заряд [11], поэтому электрическое поле вносит изменения в указанные выше зависимости. Для создания электрического поля на две противоположные поверхности образца путём испарения в вакууме наносились серебряные электроды. Максимальная напряжённость используемого в работе поля составляла 2,3⋅106 В/м. Исследования проводились в вакууме при остаточном давлении 0,13 Па. Частота ультразвукового воздействия изменялась в интервале 40–80 кГц. Изменения в дислокационной структуре за счёт создания электрического поля выявлялись методом повторного травления. Для этого использовались два образца с зеркальными сколами, один из которых испытывался при воздействии ультразвука в отсутствие электрического поля, другой – при совместном действии ультразвукового и электрического полей. Зеркальные сколы травились дважды – до и после испытаний. После этого сравнивались дислокационные структуры на аналогичных участках поверхностей обоих этих образцов. Изменения в дислокационной структуре образцов, испытываемых в электрических полях, позволяют выявлять механизмы воздействия этих полей с различными значениями напряжённости E.

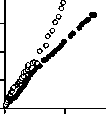

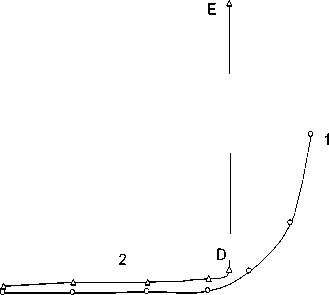

Если в процессе деформации ультразвуком в кристалле создавались напряжения, превосходящие его динамический предел текучести σ Д , то после испытаний он становился более упрочнённым, чем в исходном состоянии. При последующем испытании такого предварительно деформированного образца в нём происходило дальнейшее размножение дислокаций. В KCl это размножение, так же как и при первом испытании, контролировалось работой источников, локализованных в границах блоков. В KBr, NaCl и LiF работа источников в границах блоков была выражена значительно слабее, чем в KCl. Процесс размножения в этих кристаллах при первом испытании обеспечивался возникновением полос скольжения у концентраторов напряжений, в основном у краёв образца. При повторном испытании наблюдалось расширение этих полос за счёт процесса множественного поперечного скольжения. На рис. 1 показаны вольтамперные характеристики V р ( V ) образца KCl нулевой ориентации, полученные при первом и последующем испытаниях (кривые 1 и 2 соответственно) на частоте 80 кГц. Точки D и D’ на этом рисунке отвечают выходам кривых V р( V ) на плоские участки. Механические напряжения σ Д и σ Д ’, отвечающие этим участкам соответствуют динамическим пределам текучести при первом и последующем испытаниях [8, 9]. Из сравнения кривых 1 и 2 рис. 1 следует, что σ Д’> σ Д , т.е. повторное ультразвуковое испытание упрочнило образец.

1,8 V р , В

1,6

1,4

1,2

д 2

° 1

0,8 ”1 6

0,6 "1 д

0,4 Р о О°°0

0,2 П о

Исследования показали, что электрическое поле в процессе действия ультразвука влияет как на генерацию дислокаций, локализованных в границах блоков, так и на размножение от концентраторов напряжений. В образцах KCl нулевой ориентации, как в электрическом поле, так и без него, размножение дислокаций контролировалось работой источников в границах блоков. При испытаниях в электрическом поле процесс генерации под действием ультразвука протекал значительно активнее, поэтому динамический предел текучести оказывался ниже, чем для контрольного образца ( E =0). В качестве примера на рис. 2 приведены вольтамперные характеристики V р ( V ) двух образцов KCl нулевой ориентации с зеркальными сколами при испытаниях на частоте 73 кГц в электрическом поле с напряжённостью E =1 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

Из сравнения кривых рис. 2 следует, что динамический предел текучести при испытаниях в электрическом поле оказывается ниже, чем в его отсутствие. Следовательно, присутствие электрического поля облегчает процесс размножения дислокаций. Использование метода повторного травления образцов KCl после получения кривых рис. 2 показало, что количество полос скольжения, идущих от одного и того же участка границы блока при испытаниях в электрическом поле оказывается значительно больше, чем при E =0.

ков, преобладало размножение от концентраторов напряжений. С другой стороны, в электрических полях с напряжённостью E ~106 В/м как начальная стадия, так и последующее размножение дислокаций обеспечивалось уже работой источников в границах блоков.

V р , В

1,6

1,4

1,2

о2

20 30 40 50 60

V р , В

1,6

1,4

1,2

D 2

D 1

•1

Рис. 3. Вольтамперные характеристики образцов KBr при испытаниях в электрическом поле E =1,35 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2) на частоте 73 кГц.

На рис. 3 представлены вольтамперные характеристики V р( V ) образцов KBr при испытаниях в электрическом поле E =1,35 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2). Из сравнения этих кривых видно, что динамический предел текучести в электрическом поле оказывается значительно ниже, чем для контрольного образца ( E =0).

0,8

0,6

20 40 60 80

Рис. 2. Вольтамперные характеристики образцов KCl при испытаниях в электрическом поле E =1 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2) на частоте 73 кГц.

Как уже отмечалось, в образцах KBr нулевой ориентации, в отличие от KCl, в отсутствие электрического поля наблюдалась лишь слабая генерация дислокаций источниками в границах бло-

Таблица 1

Динамические пределы текучести σ Д для начала размножения дислокаций от границ блоков σ Д 1 и от краёв образца σ Д 2 в электрическом поле и в его отсутствие для образцов KCl нулевой ориентации

|

E =6,1 ⋅ 105 В/м |

E =0 |

|

|

σ Д1 ⋅ 10-6 Н/м2 |

1,4 |

2,1 |

|

σ Д2 ⋅ 10-6 Н/м2 |

2,3 |

3,7 |

В таблицах 1 и 2 представлены значения динамических пределов текучести σД для начала размножения дислокаций от границ блоков σД1 и от краёв образца σД2 для кристаллов KCl и KBr нулевой ориентации. Испытания обоих типов кристаллов, как в электрическом поле, так и в его отсутствие, проводились на частоте 73 кГц. Они отвечали паре образцов с зеркальными сколами. Результаты травления зеркальных сколов каждой такой пары позволяли сравнивать дислокационные структуры, возникающие в электрических полях и в их отсутствие.

Таблица 2

Динамические пределы текучести σ Д для начала размножения дислокаций от границ блоков σ Д1 и от краёв образца σ Д2 в электрических полях с различной напряжённостью и в их отсутствие для образцов KBr нулевой ориентации

|

E =8 ⋅ 105 В/м |

E =6,7 ⋅ 105 В/м |

E =0 |

|

|

σ Д1 ⋅ 10-6 Н/м2 |

1,5 |

1,8 |

2,7 |

|

σ Д2 ⋅ 10-6 Н/м2 |

3,3 |

3,8 |

4,1 |

Из данных, представленных в таблицах 1 и 2, следует, что в электрическом поле динамические пределы текучести σ Д 1 и σ Д 2 имеют меньшие значения, чем при E =0, при этом они уменьшаются при увеличении напряжённости поля E . Следовательно, возрастание электрического поля в процессе ультразвуковых испытаний облегчает размножение дислокаций, как от границ блоков, так и от концентраторов напряжений. Напряжённость электрического поля, по данным, представленным в таблицах 1 и 2 , не превышала значения E ~105 В/м. В одном из опытов с образцами KBr напряжённость электрического поля была увеличена до значения E =2,3 ⋅ 106 В/м. При испытаниях в таком поле наблюдалась смена локализации полос скольжения. Они возникали в основном вблизи границ блоков и лишь в очень незначительном количестве у краёв образца. Смена локализации полос скольжения в электрических полях E ~106 В/м в KBr приводила к значительному уменьшению динамического предела текучести σ Д . В электрическом поле E =2,3 ⋅ 106 В/м он уменьшился по сравнению с испытаниями при E =0 на 53 %.

В кристаллах LiF и NaCl при ультразвуковых испытаниях работа источников в границах блоков, была выражена значительно слабее, чем в KCl и KBr. Преобладало гетерогенное размножение дислокаций от концентраторов напряжений за счёт процесса множественного поперечного скольжения. Для выявления характерных особенностей влияния электрического поля на размножение дислокаций при ультразвуковом воздействии в LiF и NaCl требовались более высокие электрические поля, чем в KCl и KBr. В таблице 3 представлены значения динамических пределов текучести для начала размножения дислокаций от границ блоков и от краёв образца для образцов LiF при испытаниях в электрическом поле E=2,5⋅106 В/м и в его отсутствие на частоте 73 кГц при комнатной температуре.

Таблица 3

Динамические пределы текучести σД для начала размножения дислокаций от границ блоков σД1 и от краёв образца σД2 для образцов LiF в электрическом поле E=2,5⋅106 В/м и в его отсутствие

|

E =2,5 ⋅ 106 В/м |

E =0 |

|

|

σ Д1 ⋅ 10-6 Н/м2 |

4,4 |

7,0 |

|

σ Д2 ⋅ 10-6 Н/м2 |

7,8 |

9,1 |

При использовании образцов нулевой ориентации с зеркальными сколами было установлено также, что средняя длина одиночных полос скольжения < l > и поверхностная плотность дислокаций K в широкой полосе скольжения вблизи одной и той же границы блока при ультразвуковом воздействии в электрическом поле имели более высокие значения, чем при E =0. В таблице 4 представлены значения < l > и K для кристаллов KCl и KBr нулевой ориентации при ультразвуковом испытании в электрическом поле и в его отсутствие при одном и том же для обоих кристаллов значении скалывающего напряжения τ c =4,38 ⋅ 106 Н/м2.

Таблица 4 Параметры дислокационной структуры образцов KCl и KBr нулевой ориентации при испытаниях в электрическом поле и в его отсутствие при скалывающем напряжении τ c =4,38 ⋅ 106 Н/м2

|

Кристалл |

E ⋅ 10-5 В/м |

< l > ⋅ 105 м |

K ⋅ 10-10 м-2 |

Характер полос |

|

KCl |

8 |

3 |

5,8 |

краевые |

|

KCl |

0 |

1,4 |

2,8 |

краевые |

|

KBr |

9,5 |

- |

9 |

краевые |

|

KBr |

0 |

2,2 |

2,4 |

краевые |

При исследовании влияния электрического поля в процессе действия ультразвука наряду с образцами нулевой ориентации (θ=0°) использовались также образцы тридцатиградусной ориентации (θ=30°). Сравнение результатов в опытах с образцами нулевой и тридцатиградусной ориентации позволяет выявить вклад напряжений во вторичных системах скольжения {100}<110> в образцах θ=30° в процесс поперечного скольжения и рассмотреть влияние электрического поля на этот процесс.

В образцах KCl тридцатиградусной ориентации, так же как и в KCl нулевой ориентации, размножение дислокаций под действием ультразвука в отсутствие электрического поля контролировалось работой источников, локализованных в границах блоков. При используемых в работе напряжениях ультразвукового воздействия τ размножение дислокаций в образцах с θ =30° наблюдалось лишь в плоскостях с фактором Шмида m =0,38. По мере роста амплитуды относительной деформации ε 0 область, занимаемая полосами скольжения, в плоскости с фактором m =0,38 возрастала и становилась значительно больше, чем при аналогичных условиях в образцах KCl нулевой ориентации. Следовательно, присутствие скалывающих напряжений в плоскостях вторичного скольжения в образцах ненулевых ориентаций облегчает процесс поперечного скольжения при деформации ультразвуком.

Величина напряжённости электрического поля в экспериментах с образцами KCl тридцатиградусной ориентации составляла 8,7⋅105 В/м. При совместном действии ультразвука и электрического поля в этих образцах обнаружено смещение участков границ блоков. Вследствие этого источники в границах блоков не генерировали дислокации, и размножение контролировалось развитием широких полос от краёв образца. Формирование таких полос, так же как и в отсутствие электрического поля, происходило в плоскостях с фактором Шмида m=0,38, однако, поверхностная плотность дислокаций K в этих полосах была значительно выше, чем при E=0. С другой стороны, при аналогичных ультразвуковых испытаниях в электрическом поле E=8,7⋅105 В/м в образцах KCl нулевой ориентации смещение участков границ блоков не наблюдалось, и процесс размножения полностью контролировался источниками, расположенными в границах блоков. Следовательно, присутствие скалывающих напряжений во вторичных плоскостях скольжения в образцах тридцатиградусной ори- ентации способствует смещению участков границ блоков при создании электрического поля.

В образцах KBr тридцатиградусной ориентации при совместном действии ультразвука и электрического поля E =8,7 ⋅ 105 В/м, так же как и в KCl, источники в границах блоков не работали, и процесс размножения дислокаций полностью обеспечивался развитием полос скольжения от краёв образца.

Наряду со смещением участков границ блоков при ультразвуковых испытаниях в электрическом поле в образцах KCl и KBr тридцатиградусных ориентаций наблюдалось массовое движение индивидуальных дислокаций. Аналогичные вышесказанным выводы о влиянии электрического поля при ультразвуковом воздействии следуют также из анализа кривых V р ( V ) и V g ( V d ) в методах двухкомпонентного и трёхкомпонентного резонансных осцилляторов соответственно. На рис. 4 представлены кривые V р ( V ) образцов KBr тридцатиградусной ориентации при испытаниях в электрическом поле E =1,7 ⋅ 106 В/м (кривая 1) E =0 (кривая 2).

2,5 V р , В

2 1 ••• 1

1,5

0 10 20 30 40 50

V, В

Рис. 4. Вольтамперные характеристики образцов KBr тридцатиградусной ориентации при испытаниях в электрическом поле E =1,7 ⋅ 106 В/м (кривая 1) E =0 (кривая 2) на частоте 73 кГц.

Из анализа кривых рис. 4 видно, амплитуда ε0, отвечающая выходу кривой Vр(V) на участок упрочнения, а, следовательно, и соответствующее этой амплитуде напряжение τ при испытаниях в электрическом поле оказывается значительно выше, чем при E=0. Следовательно, динамический предел текучести σД при испытаниях в электрическом поле имеет более высокие значения. В одном из опытов с KBr напряжённость электрического поля была увеличена до значения E=2,3⋅106 В/м. Динамический предел текучести в таком поле возрос на 53 % по сравнению с аналогичными испытаниями при E=0. Данные повторного травления после получения кривой 1 рис. 4 показали, что при испытаниях в электрическом поле с напряжённостью E=1,7⋅106 В/м обнаружено образование лабиринтной структуры. Лабиринтная структура состоит из дислокационных скоплений, расположенных внутри субзёрен в приблизительно плоских равноотстоящих слоях, параллельных плоскостям {100}. Такие структуры образованы краевыми дислокациями, вытянутыми в направлении <100>. Как видно из рис. 4, в результате образования лабиринтной структуры образец оказался значительно более упрочнённым, чем в аналогичных испытаниях при E=0. Лабиринтная структура ранее наблюдалась нами в образцах NaCl нулевой ориентации в процессе ультразвуковых испытаний в магнитном поле [12].

На рис. 5 представлены кривые V g ( V d ) образцов NaCl тридцатиградусной ориентации при испытаниях в электрическом поле E =1,6 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2). Из сравнения кривых видно, что, так же как и в опытах с KBr, при испытаниях в электрическом поле образец NaCl оказывается более упрочнённым, чем при E =0.

На кривой амплитудной зависимости внутреннего трения при испытаниях в электрическом поле наблюдается большой пик, связанный с движением границ блоков, не обнаруживаемый при E =0.

V g , В

0 20 40

80 100 120 140 Vd: В

Рис. 5. Графики зависимости V g ( V d ) образцов NaCl тридцатиградусной ориентации при испытаниях в электрическом поле E =1,6 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

Влияние электрического поля на размножение дислокаций в ЩГК при знакопеременном нагружении связано с перераспределением заряженных дефектов у поверхности образцов и в границах блоков. В результате этого увеличивается вероятность образования источников оптимальной длины, способных при заданной частоте ультразвука генерировать новые дислокации. Эффект влияния поля на работу источников в границах блоков оказывается более эффективным, чем для источников, локализованных у поверхности образца. Следовательно, электрическое поле самой заряженной границы способствует генерации дислокаций при знакоперемен- ном нагружении.

При статическом нагружении образца образование лабиринтной структуры наблюдалось в щёлочно-галоидных кристаллах при повышенных температурах [13, 14]. Механизмы образования лабиринтных структур рассмотрены в работе [13]. По данным авторов работ [13, 14], структуры лабиринтного типа могут образовываться в щёлочно-галоидных кристаллах при наличии подвижных краевых дислокаций, способных двигаться по всем возможным направлениям, а не только за счёт скольжения вдоль <110>.

В условиях наших экспериментов электрическое поле, непосредственно действуя на заряженные краевые дислокации, ослабляет силу связи стопора с дислокацией. Это, в свою очередь, способствует перемещению дислокаций в кристалле при ультразвуковом воздействии вдоль разных направлений. В частности, в образцах тридцатиградусной ориентации электрическое поле инициирует развитие пластической деформации не только в плоскостях с фактором Шмида m =0,38, но и в других системах плоскостей с меньшим значением m . В конечном итоге такое перемещение приводит к образованию лабиринтной структуры.

Влияние электрического поля на процессы размножения дислокаций в щёлочно-галоидных кристаллах проявляется и на характере амплитудных зависимостей внутреннего трения δ(ε0) и дефекта модуля Юнга ^-^(£0). Зависимость

М

δ(ε0) в отсутствие электрического поля немонотонна. В области амплитуд относительной деформации ε0~10-5–10-4 на кривой δ(ε0) обнаруживается пик, обусловленный отрывом дислокаций от закрепляющих центров [15]. Такими закреп- ляющими центрами в области амплитуд относительной деформации ε0~10-5–10-4 являются ионы двухвалентных примесей, входящие в кристалл по типу замещения.

Электрическое поле влияет как на амплитудные зависимости внутреннего трения, обусловленные отрывом дислокаций от закрепляющих центров, так и на размножение их под действием ультразвука. На рис. 6 представлены амплитудные зависимости двух образцов NaCl нулевой ориентации с зеркальными сколами при испытаниях на частоте 40 кГц в электрическом поле с напряжённостью E =6,7 ⋅ 105 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

δ, 10-4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -5

ε 0 , 10-5

Рис. 6. Амплитудные зависимости внутреннего трения образцов NaCl нулевой ориентации при испытаниях на частоте 40 кГц в электрическом поле с крепляющих их центров, обнаруживается резкий рост амплитудной зависимости внутреннего трения. Это резкое возрастание обусловлено размножением дислокаций в процессе ультразвуковой вибрации. По данным опытов, отвечающих рис. 6, размножение дислокаций в NaCl нулевой ориентации в отсутствие электрического поля контролируется гетерогенным размножением от концентраторов напряжений, в то время как в электрическом поле – работой источников в границах блоков. Напряжение σ для начала амплитудной зависимости внутреннего трения, обусловленной размножением дислокаций, отвечает динамическому пределу текучести σД. Из сравнения кривых рис. 6 видно, что динамический предел текучести NaCl при испытаниях в электрическом поле имеет меньшее значение, т.е. размножение в электрическом поле обнаруживается при меньшем напряжении σД, чем при E=0. Границы блоков в ЩГК несут электрический заряд. Электрическое поле самой границы способствует размножению дислокаций при ультразвуковой вибрации.

Эксперименты по исследованию амплитудной зависимости внутреннего трения в электрическом поле и без него, аналогичные данным рис. 6, были проведены и с кристаллами KCl нулевой ориентации на частоте 80 кГц. Они дополнены измерениями амплитудной зависимости дефекта модуля Юнга ЛМ ( е ) . Соответствующие кривые

М 0

представлены на рис. 7 и 8.

δ, 10-4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 ε 0, 10 -4

Рис. 7. Амплитудные зависимости внутреннего трения δ ( ε 0 ) кристаллов KCl нулевой ориентации при испытаниях на частоте 80 кГц в электрическом поле E =1,2 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

При статическом режиме деформирования упрочнение KCl при испытаниях в электрическом поле E=10 МВ/м наблюдали авторы работы [3]. Этот эффект авторы связывают с образованием дислокационных диполей при создании электрического поля.

ДМ/М, 10-4

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Е 0 , 10-4

Рис. 8. Амплитудные зависимости дефекта модуля

Юнга ΔΜ KCl при испытаниях в электриче- М ( Е о)

ском поле E =1,2 ⋅ 106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2) на частоте 80 кГц.

Зависимость δ ( ε 0 ) для участков кривых рис. 6 и 7, отвечающих размножению дислокаций, носит экспоненциальный характер. Она может быть выражена из формулы:

5 - 50 = C • exp(a • a0).

Здесь δ0 – амплитудно-независимая составляющая со стороны малых ε0; σ0 – амплитуда приложенного напряжения, отвечающая этому малому значению ε0; α – постоянная величина. Линейные коэффициенты корреляции при использовании экспоненциальной зависимости δ(ε0) для соответствующих возрастающих участков кривых рис. 7 составили 0,88 при испытаниях в электрическом поле и 0,91 при E=0. Данные о необратимых изменениях внутреннего трения, обусловленных образованием новых дислокаций при испытаниях в электрическом поле, согласуются с результатами работы [17]. Экспоненциальный характер зависимости δ(ε0) после прохождения пиков, связанных с отрывом дислокации от закрепляющих центров, обусловлен особенностями размножения дислокаций в ЩГК под действием ультразвука. Зависимость количества вновь возникающих дислокаций при ультразвуковом воздействии от амплитуды приложенного напряжения σ не является линейной. Согласно авторам работы [18], количество дислокаций, возникающих при возрастании амплитуды относительной деформации ε0, увеличивается по экс- поненциальному закону. Эти выводы согласуются с данными наших экспериментов. По нашим данным, количество возникающих в процессе деформации дислокаций N на стадии их роста может быть аппроксимировано экспоненциальной функцией: N = No • exp(a^a0). Здесь N0 -начальное количество дислокаций; α – постоянная величина, отвечающая вышеприведённой формуле для амплитудной зависимости внутреннего трения. Исследования показали также, что значения амплитуды относительной деформации ε0, при которой в образцах NaCl и KCl начинают возникать новые дислокации, зависит от того, каким способом обеспечивается процесс размножения. Размножение дислокаций от границ блоков начинает обнаруживаться при меньших амплитудах ε0, чем от концентраторов напряжений. Границы блоков в ЩГК, как уже отмечалось, несут электрический заряд. Электрическое поле самой границы способствует размножению дислокаций при ультразвуковой вибрации.

В таблице 5 приведены амплитуды относительной деформации ε 0 для начала амплитудной зависимости внутреннего трения δ ( ε 0 ), обусловленного размножением дислокаций от границ блоков и концентраторов напряжений, а также соответствующие этим процессам значения величины α для кристаллов KCl и NaCl нулевой ориентации при испытаниях в электрическом поле и без него на частоте 73 кГц.

Из данных таблицы 5 следует, что размножение дислокаций, как от границ блоков, так и от концентраторов напряжений при испытаниях в электрическом поле обнаруживается при меньших амплитудах относительной деформации, чем в его отсутствие. Видно также, что как в электрическом поле, так и в его отсутствие размножение от границ блоков начинает обнаруживаться при меньших амплитудах ε 0 , чем от концентраторов напряжений. Эти выводы полностью согласуются с данными, представленными в таблицах 2 и 3 для кристаллов KBr и LiF соответственно.

В экспериментах с образцами NaCl нулевой ориентации в процессе измерения внутреннего трения была достигнута амплитуда ε 0 =2,4 ⋅ 10-4, при этом произошло зарождение новых дислокаций. Внутреннее трение, измеренное уже при более низких амплитудах, оказалось значительно выше, чем для исходных образцов. Использование метода внутреннего трения позволило показать также, что последовательное действие сначала электрического, а затем ультразвукового полей не эквивалентно их совместному действию.

Таблица 5

|

Кристалл |

Контрольный образец, E =0 |

E =6,7 ⋅ 105 В/м |

||||||

|

От границ блоков |

От концентраторов напряжений |

От границ блоков |

От концентраторов напряжений |

|||||

|

ε 0 ⋅ 105 |

α⋅ 106 м2/Н |

ε 0 ⋅ 105 |

α⋅ 106 м2/Н |

ε 0 ⋅ 105 |

α⋅ 106 м2/Н |

ε 0 ⋅ 105 |

α⋅ 106 м2/Н |

|

|

KCl |

4,4 |

4,7 |

6,8 |

1 |

2,4 |

8,2 |

3,2 |

1,6 |

|

NaCl |

4 |

4 |

12,4 |

5,1 |

1,6 |

5,1 |

12 |

15,6 |

Предварительное пребывание образцов NaCl нулевой ориентации в электрических полях с напряжённостью E ~105–106 В/м не оказывало влияние на амплитудную зависимость внутреннего трения, она практически отвечала значениям для контрольного образца ( E =0). Данные повторного травления показали, что эффект пребывания образцов в таких полях в отсутствие ультразвука сводится лишь к поступательному движению небольшого количества имеющихся в кристалле дислокаций.

В образцах NaCl тридцатиградиусной ( θ =30°), так же как и нулевой ( θ =0°) ориентации, процесс размножения дислокаций при ультразвуковой вибрации в отсутствие электрического поля контролировался развитием полос скольжения от концентраторов напряжений, в основном от краёв образца. При используемых в работе значениях скалывающих напряжений размножение дислокаций в образцах NaCl тридцатиградиусной ориентации в отсутствие электрического поля наблюдалось только в плоскостях с более высоким фактором Шмида m ( m =0,38). С другой стороны, при испытаниях в электрическом поле с напряжённостью E =1,2 ⋅ 106 В/м размножение обнаруживалось также и в плоскостях с меньшим значением m ( m =0,25). Следовательно, в присутствие электрического поля процесс размножения дислокаций в образцах тридцатиградиусной ориентации протекает активнее, чем при E =0. Эти выводы подтверждаются и данными, вытекающими из анализа вольтамперных характеристик V р ( V ) и кривых V g ( V d ) (см. рис. 3 и 4).

На кривых амплитудной зависимости δ(ε0) образцов ЩГК ненулевой ориентации (θ=30°) при испытаниях в электрическом поле обнаруживались характерные особенности, не наблюдаемые в образцах нулевой ориентации (θ=0°). Эти особенности обусловлены тем, что в образцах ненулевой ориентации электрическое поле инициирует не только движение индивидуальных дислокаций, но и смещение участков границ блоков. Для примера на рис. 9 приведена кривая амплитудной зависимости образца NaCl тридцати- градусной ориентации при испытаниях в электрическом поле E=2⋅106 В/м. На этой кривой наблюдаются два пика. После прохождения второго пика внутреннее трение снова возрастает. Первый пик внутреннего трения на рис. 9 имеет ту же природу, что и пики, представленные на рис. 6 и 7 для образцов NaCl и KCl нулевой ориентации. Он обусловлен отрывом дислокаций от закрепляющих их центров. Второй, большой на рис. 9 связан со смещением участков границ блоков под влиянием электрического поля. Из рис. 9 видно также, что после прохождения обоих пиков обнаруживается резкий рост амплитудной зависимости внутреннего трения. Это возрастание обусловлено размножением дислокаций в процессе ультразвуковой вибрации.

По данным наших опытов, размножение дислокаций в образцах NaCl как нулевой, так и тридцатиградусной ориентаций, в отсутствие электрического поля контролируется гетерогенным размножением от концентраторов напряжений, в основном от краёв образца, в то время как в электрическом поле – работой источников в границах блоков. Размножение дислокаций в границах блоков обнаруживается при меньших амплитудах ε 0 , чем от концентраторов напряжений.

δ, 10-4

5,5

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

1 1,5 2 2,5 ε0, 10 -4

При статическом нагружении дополнительная генерация дислокаций под действием электрического поля и обусловленное этим возрастание коэффициента упрочнения в щёлочно-галоидных кристаллах были обнаружены в работах [3, 4, 5].

В экспериментах с образцами KBr тридцатиградусной ориентации напряжённость электрического поля в наших опытах составила E =1,7 ⋅ 106 В/м. При ультразвуковых испытаниях в таком поле в KBr наблюдалось образование лабиринтной структуры, состоящей из горизонтально и вертикально расположенных рядов дислокаций с высокой линейной плотностью l . Лабиринтная структура ранее наблюдалась нами в образцах NaCl нулевой ориентации в процессе ультразвуковых испытаний в магнитном поле с индукцией B =1 Тл [12]. При статическом нагружении механизмы образования лабиринтных структур исследовались авторами работ [13] и [14]. Данные вольтамперных характеристик V р ( V ) [9] в методе двухкомпонентного и кривых V g ( V d ) [10] осцилляторов показали, что при испытаниях в электрическом поле с напряжённостью E =1,7 ⋅ 106 В/м в результате образования лабиринтной структуры образец KBr оказывается более упрочнённым, чем в аналогичных испытаниях в отсутствие электрического поля. Как уже отмечалось, наши результаты о необратимых изменениях внутреннего трения за счёт образования новых дислокаций при испытаниях в электрическом поле согласуются с данными автора работы [17].

В LiF влияние электрического поля на размножение дислокаций при ультразвуковой вибрации начинало обнаруживаться в электрических полях с более высокой напряжённостью E , чем в KCl, KBr и NaCl. Это отчётливо проявляется на кривых амплитудной зависимости внутреннего трения δ ( ε 0 ) (рис. 10).

Кривая 1 рис. 10 соответствует амплитудной зависимости образца LiF для области амплитуд ε 0 , отвечающих размножению дислокаций под действием ультразвука в отсутствие электрического поля. Эта кривая получена в процессе стационарных измерений на частоте 40 кГц. В процессе получения кривой 2 рис. 10 вблизи амплитуды ε 0 , отвечающей началу размножения дислокаций (точка D кривой 2) было создано электрическое поле, напряжённость которого медленно увеличивалась со временем. При возрастании напряжённости вплоть до значения E =1 ⋅ 106 В/м изменений в поведении внутреннего трения на кривой 2 рис. 10 обнаружено не было.

8,10" 4

ром Шмида, образуются лабиринтные структуры, значительно упрочняющие кристалл.

Список литературы Влияние электрического поля на размножение дислокаций в щёлочно-галоидных кристаллах при ультразвуковой вибрации

- Schwensfeir R.J., Elbaum C. Electrical charge on grain boundaries in sodium chloride//J. Phys. Chem. -1965. -Vol. 26. -P. 781-782.

- Зуев Л.Б. Физика электропластичности щёлочно-галоидных кристаллов//Новосибирск. Наука. Сибирское отделение. -1990. -118 с.

- Криштопов С.В., Куличенко А.Н. Упрочнение кристаллов KCl при воздействии внешнего электрического поля//ФТТ. -1990. -Том 32, № 8. -С. 2373-2376.

- Еханин С.Г., Несмелов Н.С., Солдатова Л.Ю. Кинетика дефектообразования в ЩГК в сверхсильном электрическом поле//Известия вузов. Физика. -1997. -№ 4. -С. 3-6.

- Смирнов Б.И., Куличенко А.Н. Влияние электрического поля на деформационные кривые щёлочно-галоидных кристаллов//Известия Академии Наук. Серия физическая. -1994. -Том 58, № 10. -С. 197-202.

- Урусовская А.А., Смирнов А.Е., Беккауер Н.Н. Изучение природы электромеханического эффекта кристаллов NaCl//Известия вузов. Чёрная металлургия. -1993. -№ 8. -С. 55-57.

- Куличенко А.Н., Смирнов Б.И. Движение дислокаций в кристаллах LiF под действием электрического поля//ФТТ. -1986. -Т. 28, № 9. -С. 2796-2801.

- Белозёрова Э.П. Изменение дислокационной структуры и механических свойств щёлочно-галоидных кристаллов в ультразвуковом и электрическом полях//Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора физико-математических наук. -Томск, 1992. -46 с.

- Тяпунина Н.А., Наими Е.К., Зиненкова Г.М. Действие ультразвука на кристаллы с дефектами. -М.: Изд-во МГУ, 1999. -238 с.

- Никаноров С.П., Кардашев Б.К. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. -М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. -250 с.

- Тяпунина Н.А., Белозёрова Э.П. Заряженные дислокации и свойства щёлочно-галоидных кристаллов//УФН. -1988. -Том 156, № 4. -С. 683-714.

- Красников В.Л., Белозёрова Э.П. Влияние магнитного поля на дислокационную структуру и механические свойства ионных кристаллов, деформируемых ультразвуком//XIX ВНТК «Современные проблемы математики и естествознания». Материалы Всеросс. научно-технической конф. -Н.Новгород, 2007. -С. 4-8.

- Гектин А.В., Эйдельман Л.Б. Диаграмма структурных состояний деформированных кристаллов NaCl и KCl//ФТТ. -1982. -Том 24, № 5. -С. 1467-1469.

- Гектин А.В., Карпова З.И., Эйдельман Л.Б. Образование лабиринтной дислокационной структуры при одноосном сжатии монокристаллов хлористого натрия//ФТТ. -1974. -Том 16, № 12. -С. 3618-3622.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние электрического и магнитного полей на дислокационную неупругость щёлочно-галоидных кристаллов при амплитуде относительной деформации 10-7-10-5//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 1. -С. 62-67.

- Супрун И.Т. Пив амплитудной зависимости дислокационного внутреннего трения//Известия вузов. Физика. -1989. -№ 3. -С. 121-124.

- Whitworth R.W. Charged dislocations in ionic crystals//Adv. Phys. -1975. -Vol. 24, № 1. -P. 203-304.

- Tjapunina N.A., Ivashkin Ju. A. Excess concentration of point defects in alkali halide crystals exposed to ultrasonic waves//Phys. Stat. Sol. (b). -1983. -Vol. 79. -P. 351-359.