Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот на репаративное костеобразование при лечении перелома в условиях чрескостного остеосинтеза (экспериментально- морфологическое исследование)

Автор: Ирьянов Юрий Михайлович, Ирьянова Татьяна Юрьевна, Дюрягина Ольга Владимировна, Ирьянова Вера Николаевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на крысах исследованы морфологические особенности репаративного костеобразования при заживлении перелома кости в условиях чрескостного остеосинтеза и воздействия электромагнитного излучения крайне высоких частот. Облучение проводили одновременно двумя излучателями в шумовом спектре на затылочно-теменную область и зону перелома в течение 10 минут через 1 сутки. Установлено более раннее формирование костного регенерата и сращение отломков, ускорение процессов перестройки и компактизации новообразованной костной ткани, увеличение степени ее зрелости по сравнению с контролем.

Электромагнитное излучение крайне высоких частот, репаративное костеобразование, перелом кости, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121552

IDR: 142121552

Текст научной статьи Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот на репаративное костеобразование при лечении перелома в условиях чрескостного остеосинтеза (экспериментально- морфологическое исследование)

Применение немедикоментозных средств коррекции процессов репаративной регенерации костной ткани при различных патологических состояниях – одна из актуальных задач ортопедии и травматологии. Воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) миллиметрового диапазона низкой интенсивности (не вызывающей нагрев объекта) – КВЧ-терапия находит в настоящее время все более широкое применение в клинической практике, в том числе и при лечении ортопедотравматологических больных [1, 2]. Это обусловлено высоким лечебным эффектом при широком спектре заболеваний (плейо-тропность действия), неинвазивностью метода, отсутствием противопоказаний и аллергических реакций [4, 5]. Влияние излучения крайне высоких частот (КВЧ) на репаративное костеобразование изучено в ряде работ, выполненных с использованием рентгенологических и клинических методов [1, 2, 9]. Морфологические исследования в этой области единичны [3], а при чрескостном остеосинтезе вообще ранее не проводились. Несмотря на выраженный терапевтический эффект биологические, механизмы ЭМИ КВЧ во многом неясны [4, 10].

Цель настоящей работы – морфологический анализ влияния низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ на репаративное костеобразование и формирование регенерата при лечении перелома большеберцовой кости в условиях чрескостного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты выполнены на 16 половозре-лых крысах линии Вистар: по 8 животных в опытной и контрольной группах. Уход, опера-тивные вмешательства и эвтаназию животных осуществляли в соответствии с требованиями приказа МЗ СССР №

755 от 12.08.77 и с соблю-дением «Правил проведения работ с использо-ванием экспериментальных животных». Для общей анестезии осуществляли премедикацию раствором рометара в дозе 8 мг на 1000 г массы тела и через 5-7 минут вводили золе- тил в дозе 4 мг на 1000 г (внутримышечно). Закрытым способом моделировали стандартный перелом в средней трети диафиза большеберцовой кости [7] и проводили операцию чрескостного остеосинтеза, используя разработанный мини-фиксатор [8, 11].

В опытной группе через 1 сутки после операции животных подвергали воздействию ЭМИ КВЧ диапазона низкой интенсивности на аппарате КВЧ-ИК терапии «Стелла-1 (БФ)». Воздействие проводили в импульсном режиме одно-временно двумя излучателями (КВЧ - шумовой спектр) локально на затылочно-теменную об-ласть и зону перелома в течение 10 минут. Рас-стояние между излучателями и кожей было око-ло 1 мм. Импульсная КВЧ-мощность на выходе излучателей – 10 мкВт, генерация частоты им-пульсов – 8,6 Гц, продолжительность импульса – 1-3 мксек. Сеансы воздействия излучения по-вторяли через сутки. Исследование проводили в динамике развития регенерата через 7 (3 сеанса КВЧ-терапии) и 14 (6 сеансов КВЧ-терапии) суток после операции, использовали по 4 жи-вотных на каждый срок. В группе контрольных животных проводили имитацию воздействия при выключенном аппарате КВЧ-терапии. Крыс опытной и контрольной групп эвтаназировали внутрисердечным введением 1 мл 10 % раствора новокаина и проводили рентгенологическое исследование.

Оперированную голень вычленяли в коленном и голеностопном суставах. Большеберцовую кость вместе с установленным на ней аппаратом для чре-скостного остеосинтеза помещали в 2 % раствор параформальдегида и глутаральдегида и после фиксации заливали в парафин (после декальцинации) или в аралдит (без декальцинации). Парафиновые срезы костей в зоне перелома окрашивали гематоксили-ном-эозином и пикрофуксином по ван Гизону. Часть материала исследовали при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-840 и элек-тронно-зондового микроанализатора INCA-200. Получали изображение области перелома в характеристическом рентгеновском излучении кальция. В регенерате определяли в процентах долю площадей, занимаемых неминерализованными компонентами и костной тканью, рассчитывали индекс компактности регенерата (концентрация костной ткани/концентра-ция неминерализованных компонентов). В костной ткани регенерата определяли долю площадей, занимаемых остеоидом (слабо минерализованной тканью) и полностью минерализованным матриксом. Статистический анализ результатов количественных исследований проводили по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

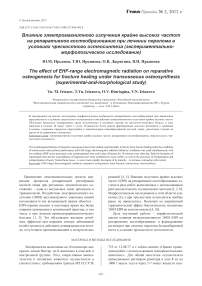

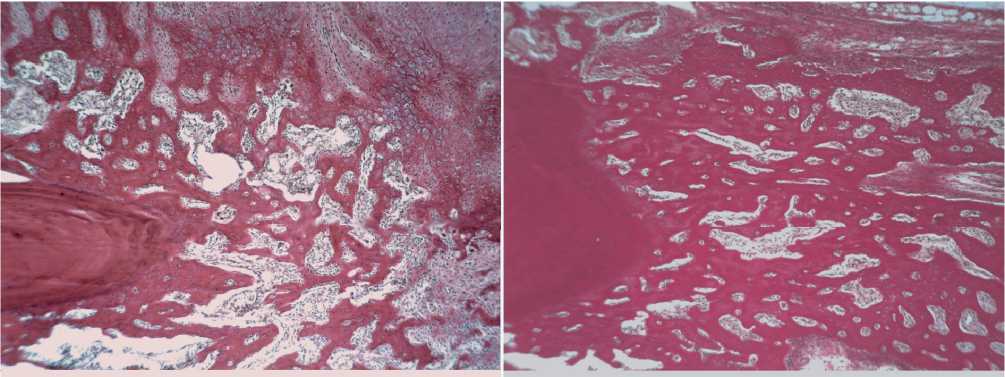

Через 7 суток после перелома в контрольной группе животных на оперированной большеберцовой кости рентгенологически наблюдается хорошо выраженный диастаз. Концы костных отломков приобретают нечеткие очертания. На наружной поверхности отломков выявляются облаковидные тени слабоконтрастных периостальных наслоений незначительной протяженности. На гистологических препаратах в периостальной зоне отмечается формирование костно-соединительнотканного регенерата (рис. 1, а). На расстоянии 1-2 мм от плоскости перелома формируются мелкоячеистые структуры тонких костных трабекул, плотно спаянных с корковым слоем отломков. В средней части периостальной зоны регенерата располагаются пучки коллагеновых волокон, ориентированных параллельно плоскости перелома, врастающие лентовидными образованиями в диастаз. Интер-медиарная зона регенерата заполнена небольшими островками слабо васкуляризованной малодифференцированной соединительной ткани и пучками коллагеновых волокон. Структуры новообразованной костной ткани в этой зоне не выявляются. Вдоль эндостальной поверхности отломков формируется слой утолщенных трабекул грубоволокнистой костной ткани, образующих эндостальное костно-остеоидное сращение, не проникающее в диастаз. Вокруг трабекул отмечаются признаки перитрабекулярного отека. В костномозговой полости располагаются сгустки фибрина, содержащие эритроциты, вблизи концов костных отломков выявляются очаги организованной гематомы, инфильтрированной малодифференцированными клеточными элементами и клетками крови.

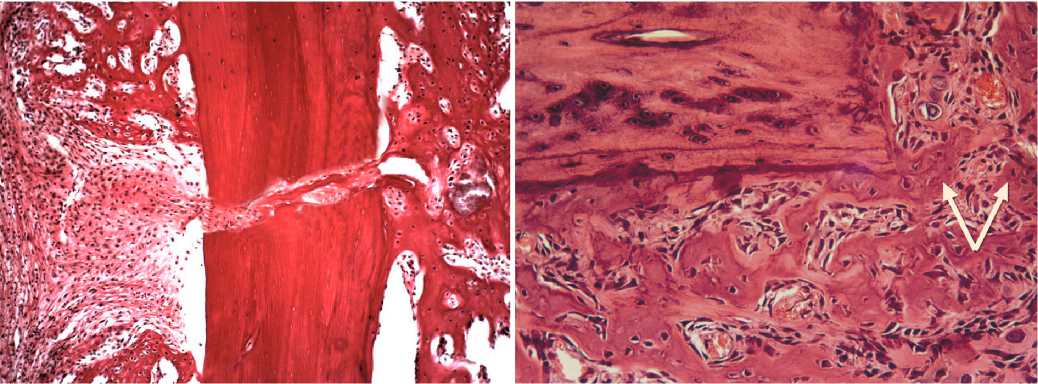

В опытной группе животных через 7 суток после операции и 3-х сеансов КВЧ-терапии в оперированной конечности рентгенологически отчетливо выявляется костный регенерат, рас-полагающийся по всему поперечнику кости. Отмечается активный костеобразовательный процесс, который выражается в массовой про-лиферации камбиальных остеогенных клеток периоста и эндоста и образовании значительных по объему периостальных и эндостальных костно-остеоидных разрастаний, частично перекрывающих диастаз (рис. 1, б). В интермедиар-ной зоне регенератов располагаются кровеносные сосуды и появляются многочисленные анасто-мо-зирующие трабекулы ретикулофиброзной костной ткани (рис. 2), врастающие навстречу друг другу и образующие напластования на концы отломков с периостальной и эндостальной поверхностей.

Результаты электронно-зондового микроанализа (табл. 1) свидетельствуют о значительной активизации костеобразования в регенератах костей у животных опытной группы. Так, через 7 суток содержание костной ткани в регенерате увеличивается на 72,3%, остеоида – на 56,6 %, кальцифицированного матрикса – на 83,3 % по сравнению с аналогичными показателями у животных в контрольной группе. Возрастает и степень зрелости новообразованной костной ткани, о чем свидетельствует увеличение индекса компактности более чем в 2 раза (на 109,1 %).

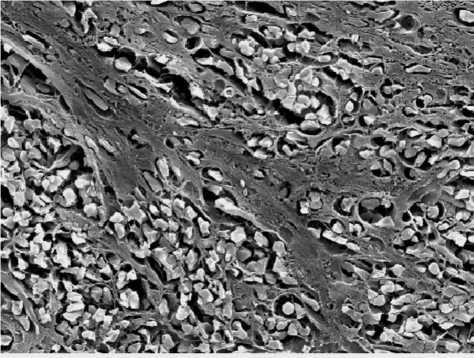

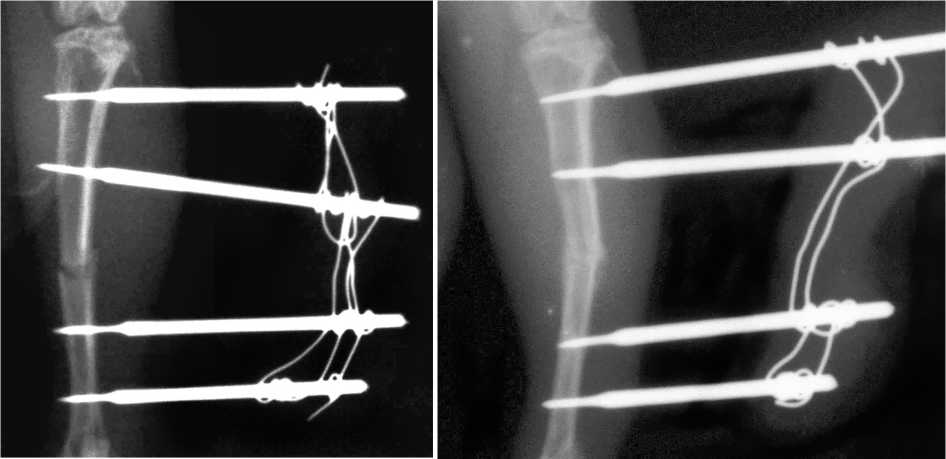

Через 14 суток после операции в контрольной группе животных наблюдается формирование первичного костного регенерата, появляются признаки начальной стадии периостально-эндостального сращения (рис. 3, а; 4, а). В ин-термедиарной зоне выявляются островки хряща и участки гематомы, сращение в этой зоне от-сутствует. В опытной группе животных отломки костей соединены периостальноэндостальными костными структурами, принимающими вид вертикальных скобок (рис. 3, б). Костный регенерат в интермедиарной зоне представлен губчатой костной тканью, плотно спаянной с концами отломков (рис. 4, б). На периостальной и эндостальной поверхности отломков локализуются многочисленные остеокласты и отмечаются значительные напластования новообразованных костных трабекул, окруженных многочисленными функционально активными остеобластами. По данным электронно-зондового микроанализа, активизация репаративного костеобразования под влиянием ЭМИ КВЧ диапазона через 14 суток после перелома еще более усиливается по сравнению с предыдущим сроком.

Содержание костной ткани в регенератах увеличивается на 90,1 %, остеоида – на 50 %, кальцифицированного матрикса – на 110,4 %, индекс компактности возрастает на 211,4 % по сравнению с контрольными показателями (табл. 1).

а

б

Рис. 1. Строение регенерата большеберцовой кости через 7 суток после перелома у животных контрольной (а) и опытной (б) групп: стрелками отмечены костные трабекулы, врастающие с периостальной поверхности в интермедиарную зону регенерата. Окраска: а -по ван Гизону, б - гематоксилином и эозином; Увеличение: а - объектив 10, окуляр 10; б – объектив 20, окуляр 10

ROMvm

Рис. 2. Костные трабекулы и скопления остеобластов в интермедиарной зоне регенерата большеберцовой кости крысы опытной группы через 7 суток после перелома. Сканирующая электронная микроскопия

Таблица 1

Показатели активности репаративного костеобразования в регенератах большеберцовых костей крыс через 7 и 14 суток после перелома и операции остеосинтеза в контроле и опыте (М±m)

|

Показатели |

Контроль |

Опыт воздействия ЭМИ КВЧ |

||

|

7 суток |

14 суток |

7 суток |

14 суток |

|

|

Неминерализованные компоненты, % |

81,6±4,2 |

69,6±3,1 |

68,3±3,11 |

42,2±2,11 |

|

Остеоид, % |

7,6±0,4 |

10,2±0,5 |

11,9±0,51 |

15,3±0,51 |

|

Кальцифицированный матрикс, % |

10,8±0,5 |

20,2±1,1 |

19,8±0,91 |

42,5±2,11 |

|

Костная ткань, % |

18,4±0,9 |

30,4±1,5 |

31,7±1,51 |

57,8±2,61 |

|

Индекс компактности |

0,22±0,01 |

0,44±0,02 |

0,46±0,021 |

1,37±0,071 |

Примечание: 1 - отличия достоверны по сравнению с контролем.

б

Рис. 3. Рентгенограммы большеберцовых костей крыс через 14 суток после перелома и операции остеосинтеза: а – контроль, б – опыт

а

б

Рис. 4. Костные трабекулы в интермедиарной зоне регенератов большеберцовых костей крыс через 14 суток после перелома и операции остеосинтеза: а – контроль, б – опыт. Окраска по ван Гизону. Увеличение: объектив 10, окуляр 10

Известно, что энергия ЭМИ КВЧ поглощается в поверхностных слоях кожи и прямому воздействию излучения подвергаются только структуры кожи: кератиноциты, фибробласты, лаброциты, клетки микроциркуляторного русла и периферической крови, мультипотентные мезенхимальные камбиальные клетки – периваскуляроциты, структуры нервных окончаний [4, 5]. Стимулирующее влияние ЭМИ КВЧ на репаративное костеобразование носит не прямой, а опосредованный характер и реализуется с участием сложных систем нейроэндокринной и иммунной регуляции, что подтверждается литературными данными [4, 9, 10]. Терапевтическое действие КВЧ-излучения обеспечивается также стимуляци- ей секреторной активности дермальных лаброци-тов и фибробластов, направленной на выделение в межклеточное пространство цитокинов и факторов роста, оказывающих аутокринный и паракринный эффекты, а также модуляцией функциональной активности нейтрофилов, обеспечивающей снижение выраженности воспалительной реакции [4]. Паракринная активность фибробластов выражается также в стимуляции ангиогенеза за счет секреции ряда факторов роста эндотелия сосудов (VEGF), которые влияют на ангиогенез за счет активации эндотелиальных клеток-предшественников, и основного фактора роста фибробластов (BFGF), ускоряющего рост и миграцию эндотелиоцитов [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что процесс репаративного костеобразования при заживлении перелома в условиях чрескостного остеосинтеза под влиянием воздей- ствия ЭМИ КВЧ диапазона протекает значительно активнее, чем в контрольной группе. Это проявляется в более раннем формировании регенерата и образовании костного сращения, ускорении процессов перестройки и компактизации но-вообразованной костной ткани, увеличении степени ее зрелости, выраженной активизации остеобластов и остеокластов. Полученные данные позволяют эксперимен- тально-морфологически обосновать применение воздействия ЭМИ КВЧ диапазона для лечения переломов костей в условиях чрескостного остеосинтеза.