Влияние электромагнитных полей на работу устройств релейной защиты и автоматики

Автор: Мовенко М.Н., Компанеец Б.С.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (105), 2025 года.

Бесплатный доступ

Сделана оценка влияния электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц от возможных источников в местах расположения устройств РЗА.Описывается электромагнитная обстановка на объектах использующих устройства РЗА. Проведен анализ воздействия электромагнитных помех на различные виды защит и автоматики.

Источники электромагнитных полей, электромагнитное поле промышленной частоты 50 гц, устройства релейной защиты и автоматики, электромагнитные помехи

Короткий адрес: https://sciup.org/140311872

IDR: 140311872 | УДК: 621.316

Текст научной статьи Влияние электромагнитных полей на работу устройств релейной защиты и автоматики

Электромагнитные помехи, возникающие на электрических станциях и подстанциях, воздействующих на устройства РЗА это результат образования электромагнитных полей. В результате проведенного анализа в большом временном промежутке можно выделить ряд источников электромагнитных помех. В основном источниками таких воздействий в реальном времени могут быть: импульсные помехи при ударах молнии; помехи при коммутациях в распределительных устройствах; однофазные короткие замыкания на землю в распределительных устройствах 1 кВ и выше.

В настоящее время в устройствах РЗА происходит замена электромеханических устройств на устройства, содержащие микроэлектронные компоненты. Данные устройства более чувствительными к электромагнитным помехам, особенно к "переходным" и "высокочастотным" воздействиям. Широкое применение микропроцессоров повысило опасность нарушения функционирования и повреждения устройств РЗА, которые могут возникнуть в результате указанных выше факторов.

Зашиты от электромагнитных помех, ранее вполне успешно решали эти задачи в устройствах РЗА на старой элементной базе. Сегодня они не могут обеспечить достаточную защиту устройств РЗА выполненных на современной элементной базе. Это способствовало совершенствованию не только устройств защиты (фильтры, ограничители перенапряжений и т.п.), но и разработать более эффективные защиты от внешних электромагнитных воздействий.

Жесткость электромагнитной ситуации зависит непосредственно от условий размещения устройств РЗА, качества монтажа технических средств, вида системы питания устройств РЗА, экранирующих свойств помещения, эффективности применяемого заземления, монтажных условий в помещении (использование помехоподавляющих средств, сетевых фильтров, экранов, а так же защит от перенапряжения и пр.).

В предыдущие годы электромагнитную совместимость (ЭМС) решали в основном специалисты, занимающиеся электроникой, и связью. Необходимо отметить в последнее пятнадцатилетие, весьма актуальной эта проблема стала в связи с использованием микропроцессоров в устройствах РЗА. Отмечено в предыдущем столетии электромагнитные поля на объектах электроэнергетики присутствовали в широком спектре к тому же довольно значительные. Вместе с тем использующиеся много лет устройства автоматики и релейной защиты были электромеханического типа и незначительно подвергались воздействию этих полей, как следствие проблем с электромагнитной совместимостью (ЭМС) не возникало. Необходимо отметить, что последние полтора десятилетия отмечается активный переход от аналоговых электромеханических к устройствам релейной защиты, в основе которой микропроцессоры т.е. устройства МУРЗА. Такое замещение элементной базы происходит совместно как при строительстве новых энергетических объектов, так и в результате замены электромеханических реле защиты на подстанциях, построенных ранее. В то время об использовании микропроцессорной техники не было и речи. Созданные новейшие МУРЗ оказались очень чувствительны к электромагнитным помехам, поступающим по цепям оперативного тока от трансформаторов тока, а так же от трансформаторов напряжения. Устойчивость элементов семы МУРЗ зависит как от уровня помехи в целом, так и от длительности воздействия. При низком уровне помехи возникновение повреждения или отказа схемы не происходит. В качестве примера можно сравнить воздействие помехи на электромагнитное реле с допустимым напряжением 200 В переменного тока, возникшая электромагнитная помеха от коммутации индуктивной нагрузки с амплитудой 400 В, несмотря на то что она в два раза превышает допустимое, это не выведет реле из рабочего состояния так длительность воздействия составляет несколько микросекунд. Однако воздействие такой же помехи на МУРЗ, в основе которых используется микросхемы, у которых питание составляет 5 В постоянного тока, будет совершено другим. Так как электромагнитная помеха с той же амплитудой и длительностью превышает напряжение питания этого микропроцессора приблизительно в 100 раз, это сопровождается обязательным отказом, а как следствие возможному разрушению самого устройства.

В качестве примера можно привести один из случаев ложного срабатывания микропроцессорных устройств, произошедшего в одном из городов центральной России. Так при вводе в действие вновь построенной подстанции, на которой было установлено современное МУРЗ приобретенное за рубежом произошел сбой алгоритма работы защит. Это спровоцировало полугодовую задержку запуска данной подстанции. Причиной столь длительной задержки могли стать ряд факторов: техническая неподготовленность персонала; отсутствие защит от электромагнитных помех; нарушения при установке и монтаже МУРЗ.

При эксплуатации подстанций с уровнем напряжения 110 - 500 кВ отмечались сбои в работе МУРЗ. Причиной стали возникающие короткие замыкания на стороне 110 кВ. Это способствовало ложной работе релейной защиты на секции 500 кВ, причина - это помехи возникающие вследствии коммутаций на стороне 110 кВ и проникающие по цепям оперативного тока, так как они были общими

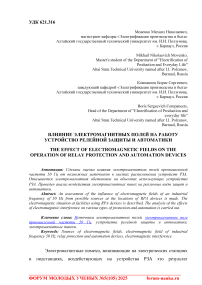

Как показывает практика длительной эксплуатации МУРЗ электромагнитные помехи малой мощности возникают значительно чаще помех большой мощности приводящим к разрушению устройств релейной защиты. В отличии от помех большой мощности помехи малой мощности вызывают в основном нарушения алгоритма с его восстановлением после воздействия помехи. Ряд японских компаний-производителей произвели свои исследования результаты отражены на рис.1.

Рис. 1. Диаграмма отражает воздействия на алгоритм цифрового устройства помехи малой мощности

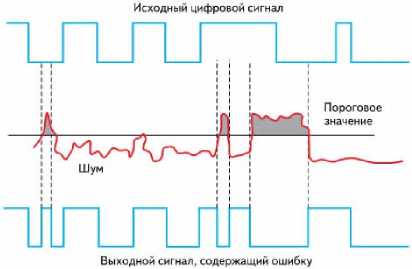

Многократные эксперименты и лабораторные исследования подтвердили исправность элементов МРУЗ и дальнейшую пригодность к эксплуатации, после воздействия помех малой мощности. Однако причину ложного срабатывания при этом установить не удалось, так как в лаборатории устройство показывало исправность по всему циклу. Результаты исследований японских компаний-производителей отображены на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма по повреждаемости МУРЗ при воздействии внешних электромагнитных полей

Анализируя результаты, отраженные на диаграмме, нужно отметить, что кратковременные сбои алгоритма МУРЗ превалируют при выборке из многочисленных случаев. При этом необходимо отметить, что происходит в элементной базе (микросхемах) МУРЗ. Так как из-за высокого потенциала электромагнитной помехи происходит электрический лавинообразный пробой p - n перехода, который не разрушает структуру полупроводника. Следовательно, МУРЗ остается в исправном состоянии.

Ярким примером является зафиксированные службами РЗАИ ОАО «Мосэнерго» большое количество фактов негативного воздействия электромагнитных воздействий на алгоритм МУРЗ. Причина кроется в том, что при проектировании институт выполнивший проект не учел требования к электромагнитной совместимости. Это привело к значительному числу ложных срабатываниям МУРЗ. Необходимо отметить, что цена одного отказа МУРЗ во много раз больше в сравнении с электромеханическими устройствами РЗ. Данное соотношение обусловлено тем, что МУРЗ многофункционально.

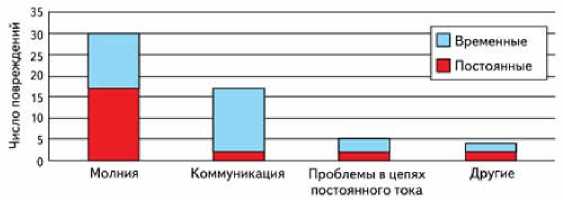

Основным источником мощных импульсов являются грозовые разряды. Так как при возникновении молнии напряжение может достигать до и более нескольких милионов вольт, а ток возрастает до сотен тысяч ампер. При этом длина молнии варьируется от сотни метров до десятка километров. Температура в самом канале иногда достигает двух десятков тысяч по °C, что приводит в большинстве случаев к пожарам. Статистика отражает что в поверхность земли в общем на единицу времени секунда попадают до нескольких десятков молний. Если молния попадает в молниеотвод, то ток разряда стекает в землю растекаясь равномерно по окружности (рис.3). Так как сопротивление грунта имеет различную проводимость самое высокое напряжение соответственно в центре молниеотвода, по мере удаления от центра, потенциал снижается за счет падения напряжения обусловленным сопротивлением грунта.

Рис. 3. На рисунке процессы отображающие распределения потенциалов при воздействии молнии на молниеотвод

Импульс, проходящий по молниеотводу, формирует мощные помехи из электромагнитных полей, в проводниках, расположенных рядом. Помехи данного вида называются кондуктивными. Под фундаментами электростанций и подстанций располагают металлические сетки, способствующие снижению потенциала, сформированного от разряда молнии. Учитывая то, что сопротивление данных устройств не снижается до минимума (рис.3), остаточный потенциал, наведенный в этой конструкции, переносится в устройства РЗА увеличивая вероятность сбоя в функционировании последних. Дополнительные помехи вызванные ударом молнии могут попадать в МУРЗ по заземленной броне кабелей, связанных с заземленным корпусом защиты. Данные результаты весьма точно подтверждают сложность этой задачи. Сложность задачи по устранению электромагнитных воздействий во много больше на подстанциях, построенных несколько десятилетий тому назад. Во время возведения этих подстанций стояла задача защиты устройств РЗА созданных на базе электромеханических реле которые практически не реагировали на эти помехи. Использование микропроцессорной техники сформировали дополнительные требования к проектированию контура заземляющих конструкций. Контуры заземления силового оборудования, из-за наводок возникающих и при коротких замыканиях на силовых установках, необходимо выполнять отдельно от контура аппаратуры, выполненной на микропроцессорах. На подстанциях, построенных несколько десятилетий тому назад задача практически невыполнимая.

Для снижения потенциала, наводимого при протекании тока молнии в грунте, снижают с помощью сетки металлической, значительной площади, размещенной в грунте под фундаментом станций и подстанций. При этом сопротивление данных заземляющих систем весьма далеко от нуля (рис. 3), и в результате даже остаточные импульсные потенциалы, наведенные в заземляющей системе и проникающие по цепям на входы электронной аппаратуры, представляют для нее высокую опасность. Помехи такого рода называются кондуктивными. При этом, импульс сильного тока, проходящий по молниеотводу, создает и помехи в виде электромагнитных полей, воздействующих на все близко расположенные проводники. Такое воздействие называется индуктивным. Еще второй путь для проникновения помехи от разряда молнии — протекание токов по заземленному корпусу МУРЗ и заземленным экранам кабелей, подключенных к нему. Все это отражает то что обеспечить высокий уровень защиты от электромагнитных помех электронной аппаратуры весьма непросто. Особенно сложно выполнить это на старых подстанциях, системы заземления которых проектировались для работы с электромеханической защитой, более устойчивой к электромагнитным полям, чем микропроцессорная. При этом необходимо учесть, что опасные всплески потенциала в цепях заземления возникают не только при ударах молнии, но и при аварийных коротких замыканиях в электрических сетях, что делает проблему еще более сложной. В ряде случаев для предотвращения такого всплеска потенциала в цепях электронной аппаратуры контуры заземления силового оборудования и электронной аппаратуры выполняют обязательно раздельными. При этом на существующих подстанциях, построенных десятилетия тому назад выполнить такое разделение нереально.

В заключении, выше изложенного, чтобы устранить влияния помех, вызванных перечисленными факторами, необходимо: МУРЗ устанавливать в шкафах, имеющих специально разработанную защиту оборудования, созданного на базе микропроцессоров; при проектировании подстанций использовать новейшие разработки МУРЗ, учитывающие электромагнитную совместимость, что весьма важно при использовании передовой электронной базы.