Влияние эмоционально-болевого стресса на показатели центрального и периферического отделов эритрона

Автор: Мамылина H.B., Павлова В.И.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 20 (237), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспериментального исследования влияния эмоционально-болевого стресса (ЭБС) на ряд показателей центрального и периферического отделов эритрона у крыс. Показаны количественно-качественные изменения эритропоэза в костном мозге при действии ЭБС, а также их восстановление в течение пяти суток после стресса

Эмоционально-болевой стресс, эритробластические островки, миелокариоциты, эритропоэз, эритрон, эритроциты

Короткий адрес: https://sciup.org/147152834

IDR: 147152834 | УДК: 591.1

Текст научной статьи Влияние эмоционально-болевого стресса на показатели центрального и периферического отделов эритрона

Эмоциональные стрессоры различной этиологии (иммобилизация, гипокинезия, раздражение электрическим током, переменное магнитное поле, действие звуковой волны и др.) вызывают вспышки эритропоэза, а в системе крови при воздействии этих раздражителей развивается комплекс изменений, характерных для стресса [1]. Влияние стрессоров на гемопоэз связано с активацией симпатоадреналовой системы. Известно, что во время стресс-реакции формируется повышенная потребность в самообновлении клеток системы крови. Согласно современным представлениям, основной функционально-анатомической единицей эритропоэза являются эритробластические островки (ЭО) костного мозга [5, 6]. В пролиферации и созревании эритроидных клеток большую роль играет центральный макрофаг ЭО, который стимулирует эритропоэз за счет трех основных функций: фагоцитоза ядер нормобластов и старых, поврежденных эритроцитов; трофического эффекта в отношении развивающихся эритроидных клеток; создания специфического регулирующего эритропоэз микроокружения [2, 3].

От состояния костномозгового кроветворения в ситуациях, связанных с болью и эмоциональным стрессом, во многом зависит жизнь организма. Изучение показателей центрального и периферического отделов эритрона у экспериментальных животных, перенесших острый эмоционально-болевой стресс (ЭБС), способствует решению данной актуальной проблемы.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 50 крысах самцах линии Вис-тар массой 150-200 г. Острый стресс воспроизводили у крыс линии Вистар по методике [9] в форме так называемого невроза тревоги, продолжающегося один и шесть часов. Выделение и анализ из костного мозга крыс ЭО осуществляли с помощью метода, разработанного Ю.М. Захаровым, А.Г. Рассохиным, И.Ю. Мельниковым (1984, 1986) [4, 5].

Абсолютное число ЭО выражали в 103/бедро, количество миелокариоцитов в 106/бедро. У крыс определяли число эритроцитов в 1 л крови общепринятыми методами [7].

Статистическую обработку результатов исследования проводили с вычислением t-критерия Стьюдента при помощи компьютерной программы Statistica 6.0, с оценкой достоверности по критерию значимости р. Различия между группами признавались достоверными при р < 0,05.

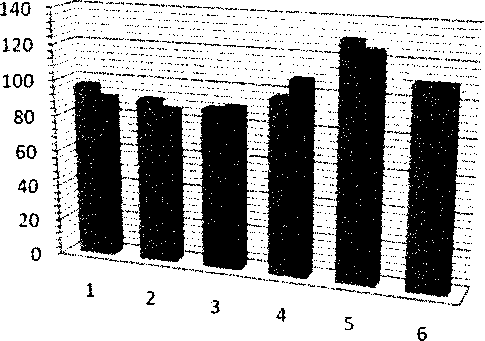

Результаты исследования. Как следует из данных рис. 1, после одночасового и шестичасового ЭБС общее количество миелокариоцитов на 3,3 и 9,2 % (р < 0,05) и абсолютное число ЭО были снижены на 9,7 % (р < 0,05) и 14,3 % (р < 0,05) по сравнению с контролем.

Через два часа после шестичасового ЭБС общее количество миелокариоцитов на 11,5 % (р < 0,05) и абсолютное число ЭО в эти же сроки были снижены на 10,2 % (р < 0,05) по сравнению с контролем.

Через сутки после шестичасового ЭБС общее количество миелокариоцитов на 2,9 % ниже контрольных данных, а абсолютное число ЭО в этот срок было на 7,7 % (р < 0,05) выше по сравнению с контролем.

Через двое суток после шестичасового ЭБС общее количество миелокариоцитов на 30,0 % (р < 0,05), а абсолютное число ЭО в этот же срок на 24,6 % (р < 0,05) повысилось по сравнению с контролем. Через пять суток после шестичасового ЭБС общее количество миелокариоцитов на 10,0 % (р < 0,05), а абсолютное число ЭО в этот же срок на 10,0 % (р < 0,05) повысилось по сравнению с контролем. Эти данные свидетельствуют о начале замедления амплификации эритробластов в «короне» ЭО в результате действия острого стресса и начинающемся смещении баланса процессов пролиферации и созревания в пользу последнего. Если учесть, что реконструкция эритропоэза в ЭО реализуется на основе взаимодействия КОЕэ с функ-

Мамылина Н.В., Павлова В.И.

Рис. 1. Общее количество миелокариоцитов и абсолютное число эритробластических островков костного мозга крыс при действии эмоционально-болевого стресса: 1 - ЭБС 1 ч; 2 - ЭБС 6 ч; 3 - ЭБС 6 ч + 2 ч восст.; 4 - ЭБС 6 ч + 1 сут восст.; 5 - ЭБС 6 ч + 2 сут восст.; 6 - ЭБС 6 ч +5 сут восст. Контрольные данные приняты за 100 %

и количество миелокариоцитов

■ абсолютное число ЭО

120 з

115 -| ио 4

105 1

1 2

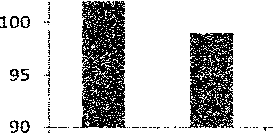

Рис. 2. Количество эритроцитов (в % от контроля) в периферической крови крыс, перенесших эмоционально-болевой стресс: 1 - ЭБС 1 ч; 2 - ЭБС 6 ч; 3 - ЭБС 6 ч/2 ч восст.; 4 - ЭБС 6 ч/1 сут восст.; 5 - ЭБС 6 ч/2 сут восст.; 6 - ЭБС 6 ч/б сут восст. Контрольные данные приняты за 100 %

ционально активным макрофагом ЭО, то можно предполагать, что последние при стрессе не активно участвовали в формировании «новой» волны эритропоэза в их «короне».

Как следует из данных рис. 2, после одночасового и шестичасового ЭБС содержание эритроцитов в периферической крови оставалось в пределах контрольных данных.

Через два часа после шестичасового ЭБС содержание эритроцитов в периферической крови не достоверно повысилось.

Через сутки после шестичасового ЭБС содержание эритроцитов в периферической крови повысилось на 16,4 % (р < 0,05) по сравнению с контролем.

Через двое суток после шестичасового ЭБС содержание эритроцитов в периферической крови также было повышено на 6,8 % (р < 0,05) по сравнению с контролем.

Через пять суток после шестичасового ЭБС содержание эритроцитов в периферической крови оставалось в пределах нормы.

В результате воздействия эмоционально-болевого стресса повышалась потребность организма животных в кислороде, а, следовательно, и в эритроцитах, которые рекрутировались в периферическую кровь.

В результате действия острого ЭБС наблюдалось угнетение эритроидного ростка кроветворения на фоне снижения числа эритробластических островков, миелокариоцитов, являющихся плацдармом кроветворения. Возможными причинами подобных изменений может являться недостаток энергетических и пластических ресурсов крове-

Интегративная физиология

творения в результате острого стресса, быстрое исчерпание резерва костномозговых эритроидных клеток, поступление которых на периферию частично компенсирует сопровождающую острый стресс гипоксию организма [3,4].

Изменение эритропоэза при остром ЭБС, на наш взгляд, является проявлением компенсаторноприспособительных механизмов адаптации.

В течение пяти суток после шестичасового ЭБС произошли количественные и качественные изменения в центральном и периферическом отделах эритрона крыс, отражающие восстановительные процессы в эритроне. На уровне межклеточных взаимодействий в ЭО это может быть обусловлено повышенной эритропоэтической активностью макрофагов. Макрофаги и моноциты способны синтезировать антистрессорные вещества, стимулирующие эритропоэз [3, 8]. Возможно, что стрессорное воздействие нарушает баланс между стимуляторами и ингибиторами эритропоэза в сторону преобладания последних. Это подтверждается увеличением абсолютного количества ЭО в бедренной кости, количества миелокариоцитов, восстановлении содержания эритроцитов в периферической крови.

Таким образом, произошло смещение баланса между пролиферативными процессами и созреванием в эритробластических островках в сторону пролиферации эритроидных клеток.

Полученные в наших экспериментах данные подчеркивают важность изучения изменений центрального и периферического отделов эритрона животных, подвергнутых стрессу, так как это позволяет анализировать восстановительные процессы в системе красной крови, соотношение процессов пролиферации и созревания эритроидной ткани животных после стресса. Изучение пролиферативной активности эритроидных клеток «короны» ЭО под влиянием ЭБС будет являться предметом наших дальнейших исследований.

Список литературы Влияние эмоционально-болевого стресса на показатели центрального и периферического отделов эритрона

- Горизонтов, П.Д. Стресс и система крови/П.Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, М.И. Федотова. -М.: Медицина, 1983. -238 с.

- Захаров, Ю.М. Черты информационной сигнализации, регулирующей гемопоэз/Ю.М. Захаров//Вестник РАМН. -2002. -№6.-С. 58-61.

- Захаров, Ю.М. Эритробластический островок/Ю.М. Захаров, А.Г. Рассохин. -М.: Медицина, 2002. -281 с.

- Захаров, Ю.М. Роль обратных связей в регуляции эритропоэза/Ю.М. Захаров//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. -2006. -Т. 92, N° 9. -С. 1033-1043.

- Захаров, Ю.М. Достижения в экспериментальных исследованиях эритропоэза/Ю.М. Захаров. -Челябинск, 1998. -С. 7-18.

- Захаров, Ю.М. Классификация эритробластических островков костного мозга с учетом изменения их клеточного состава/Ю.М. Захаров, И.Ю. Мельников, А.Г. Рассохин//Арх. анат., гистол. и эмбриол. -1990. -№5.-С. 38-42.