Влияние эндогенных и экзогенных факторов в формировании хронической обструктивной болезни легких

Автор: Арипходжаева Ф.З., Нурмухамедова .К., Шамухамедова Н.Ш.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 11 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучена взаимосвязь некоторых эндогенных и экзогенных факторов риска в формировании ХОБЛ у 64 больных табакокурением. В ходе проведенного обследования установлено, что фактором, определяющим формирование ХОБЛ, остается курение, а именно при индексе курильщика более 10 пачка/лет наиболее сильно влияет стаж курения. Также существенно определяет формирование ХОБЛ, особенно его обструктивного типа, фактор наследственной предрасположенности. Гиперреактивность бронхов встречается достаточно часто (35%), и это указывает на тесную связь между гиперреактивностью и риском развития ХОБЛ. Скорость прогрессирования и выраженность симптомов зависит от воздействия этиологических факторов и их суммации.

К л ю ч е в ы е с л о в а: хобл, курение, гиперреактивность бронхов, индекс курильщика

Короткий адрес: https://sciup.org/140277367

IDR: 140277367

Текст научной статьи Влияние эндогенных и экзогенных факторов в формировании хронической обструктивной болезни легких

Введение.

Из–за распространенности курения, ухудшения экологической ситуации и некоторых других факторов в большинстве стран мира в последние десятилетия отмечается увеличение распространенности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По данным метаанализа исследований, осуществленных в 28 странах, распространенность этой болезни достигла уровня 9,2% (по данным спирометрии) или в целом 7,8% с учетом жалоб пациентов (5). Во многих странах, особенно странах с переходной экономикой, ожидается дальнейший рост распространенности болезни ввиду увеличивающейся распространенности курения. ХОБЛ стала ведущей причиной смерти во многих государствах (4).

Курение является наиболее агрессивным фактором риска ХОБЛ и существенно влияет на прогрессирование болезни. На долю курения приходятся 80-90% риска развития ХОБЛ. Известно, что существует прямая количественная зависимость между числом выкуренных сигарет и скоростью снижения объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1).

Риск заболеваемости и смерти при ХОБЛ в 30 раз больше у заядлых курильщиков, выкуривающих более 15 сигарет в день, чем у некурящих. Изучение особенностей подверженности ХОБЛ дает основание полагать, что курение, будучи важнейшим фактором риска, не является единственным. Так, явные формы ХОБЛ развиваются только у 10-20% длительнокурящих лиц. Согласно современным представлениям, в формировании ХОБЛ большое значение придается также наследственной предрасположенности, профессиональным вредностям и гиперреактивности бронхов (1,2).

Степень долевого участия выше указанных факторов в формировании ХОБЛ, а также их роли в тяжести течения этой патологии представляет большой интерес для целостного понимания патогенеза и соответственной профилактики и лечения этой патологии. Однако в литературе, посвященной данной тематике, влияния этих факторов в основном представлены раздельно.

Цель исследования.

Оценить взаимосвязь некоторых эндогенных и экзогенных факторов в формировании ХОБЛ.

Материалы и методы.

При предварительно проведенном нами анализе из 64 обследованных больных табакокурением у 30 на фоне диагностированного ХОБЛ в 35,8% случаев выявилась гиперреактивность бронхов, а в 48,1% случаев наследственная отягощенность. В то же время у 10 больных на фоне диагностированного ХБ эти факторы были установлены в 11,7% и 5,8% случаев, соответственно. Данное обстоятельство, выражающееся в явной роли наследственности и гиперреактивности бронхов в формировании ХОБЛ, является интересным и нуждается в уточнении, особенно, гиперреактивность бронхов. Хотя роль наследственности в формировании ХОБЛ является определенной, подтверждения выявленного факта большого процента обнаруженной гиперреактивности бронхов в литературе мы не нашли. Для достижения поставленной цели нами обследовано 30 больных мужского пола, из которых 20 с ХОБЛ в возрасте от 21 до 60 лет (средний возраст 42,5±2,4) со стажем курения от 3 до 51 года (средний стаж 23,0±2,9) и 10 больных с хроническим не обструктивным бронхитом (ХНБ) в возрасте от 20 до 68 лет(средний возраст 39,4 ±4,5) со стажем курения от 3 до 50 лет (средний стаж 16,9±4,8). Условно контрольную группу составили 34 мужчин без жалоб и клинической манифестации ХБ в возрасте от 18 до 52 лет (средний возраст 32±8,7) со стажем курения от 3 до 10 лет. Условно контрольной эту группу мы называем потому, что табакокурение тоже относится к болезни. Обследование в себя включало: физикальные, лабораторные, рентгенологические, бронхо-фиброскопические (ФБС) и функциональные методы. Основной упор делался на функциональные методы исследования внешнего дыхания (ФВД) на аппарате «Мастерлаб» фирмы Ерих Егер (Германия) в виде пневмотахографии, бодиплетизмографии. В качестве функциональных показателей использовали форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1); пиковую скорость выдоха (ПСВ), скоростные показатели выдоха на уровне крупных, средних, мелких бронхов (МОС25,50,75); Проводились дилятационные (проба с бератеком и атровентом) и провокационные(проба с анаприллином и физической нагрузкой) тесты.

Результаты исследования.

Проведенное обследование показало, что наиболее грубые органические изменения наблюдались у больных в группе с ХОБЛ. Качественная картина была следующая: атрофия слизистой оболочки (бледная окраска с розовым оттенком), углубление хрящевых промежутков, расширение выводных бронхиальных желез. Секрет более обильный, тягучий серозный и пенистый. Эластичность стенок трахеи и бронхов сохранена, в мелких бронхах снижена. Сосудистый рисунок представлен извитыми сосудами с неравномерным диаметром, местами отмечается

«сгущение» сосудистого рисунка. Складчатость слизистой оболочки несколько сглажена. У больных же с ХНБ наблюдалась следующая картина: отечная, ярко красная слизистая оболочка трахеи и бронхов, набухшая, рыхлая. Секрет вязкий, гнойный в небольшом количестве. Эластичность стенок трахеи и бронхов не изменена. Сосудистый рисунок слизистой чаще виден, но в нижней трети трахеи и в области бифуркации может не прослеживаться. В условноконтрольной группе у 12 обследуемых из 34 отмечались изменения, а у остальных картина была в норме. Обнаружена следующая картина: воспаление локальное или частично-диффузное, чаще одностороннее, в подавляющем большинстве случаев с наличием дистонии, выраженного и резко выраженного отека, со светло-красной гиперемией слизистой бронхиального дерева.

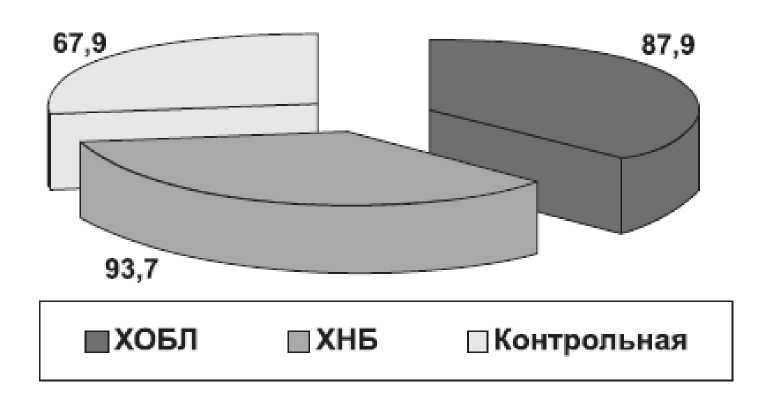

Рис.1 Показатели фибробронхоскопии у больных с ХНБ и ХОБЛ

Как видно на рис. 1, наибольшее количество баллов было у больных в группе ХОБЛ - 93,7 ±1,01, а у больных с ХНБ - 87,9± 2,58. В условноконтрольной группе, несмотря на отсутствие жалоб, клинической манифестации ХБ и нормальной ФВД на ФБС наблюдалось 67,9 баллов, т.е. органические изменения бронхиального дерева опережали функциональные нарушения. Это подтверждалось рентгенологически. Проведенный анализ вентиляционных показателейпоказал, что наиболее резкое снижение показателей ФВД наблюдается в группе больных с ХОБЛ, которое в сравнении с условноконтрольной в два и более раз ниже. В группе же больных с ХНБ отмечается незначительное снижение показателей, но обращает на себя внимание МОС75, который достоверно отличался от условноконтрольной.

Таблица. 1

|

ФВД/ Факторы |

Стаж курения |

Наследственность |

Гиперреактивность бронхов |

|

ФЖЕЛ |

-0,622 |

-0,46 |

-0,38 |

|

ПСВ |

-0,62 |

-0,46 |

-0,42 |

|

ОФВ1 |

-0,60 |

-0,48 |

-0,44 |

|

МОС25 |

0,67 |

-0,54 |

-0,52 |

|

МОС50 |

0,65 |

-0,48 |

-0,52 |

|

МОС75 |

0,61 |

-0,45 |

-0,56 |

|

M |

0,63 |

-0,48 |

-0,47 |

|

D |

40% |

23% |

18% |

Примечание: М-коэффицент корреляции, Д-коэффициент детерминации.

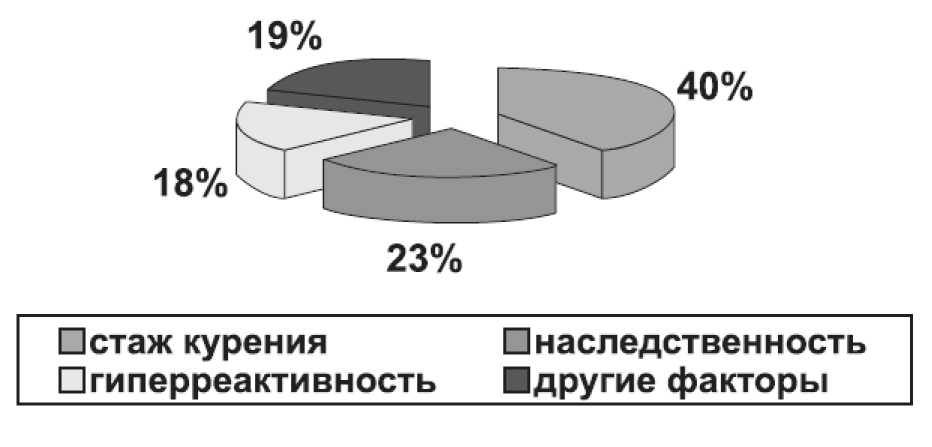

Влияние стажа курения, наследственности и гиперреактивности бронхов на показатели ФВД приведены в табл.№1. Роль этих факторов оценивалась при помощи корреляционного анализа и расчетов коэффициентов детерминации на IBM-РС c использованием пакета программ “BIOSTATD. EXE”. Как видно из табл.1, наибольший проценткорреляции наблюдался между ФЖЕЛ и стажем курения, связь отрицательна, т.е., чем больше стаж курения, тем меньше ФЖЕЛ, все коэффициенты корреляции примерно одинаковые, но можно отметить наибольший 0,67 с показателем МОС25. Обращает на себя внимание высокий коэффициент корреляции с объемным показателем

ФЖЕЛ. Очевидно, снижение данного показателя по мере роста стажа куренияобусловлено нарастанием эмфиземы легких. В целом стаж курения определяет ФВД у больных с ХОБЛ, коэффициент детерминации до 40%. Наследственные факторы влияют на показатели ФВД также достаточно сильно, коэффициент детерминации 23%, связь с обратным знаком, т.е. при наличии наследственных факторов снижаются показателиФВД. Отмечается значимая степень зависимости между гиперреактивностью бронхов и ОФВ1, риском заболевания ХОБЛ. Это является весьма логичным и соответствует литературным сведениям. (Рис.2.)

Рис.2 Соотношение факторов, влияющих на функциональные изменения трахеобронхиального дерева.

Таким образом, более значимым фактором, определяющим формирование ХБ, является курение, а именно при индексе курящего человека более 10 пачка/лет наиболее сильно влияет стаж курения, особенно при ХОБЛ. Фактор наследственной отягощенности также существенно определяет формирование ХБ, особенно обструктивной его формы. Наблюдается значимая обратная корреляция между гиперреактивностью бронхов и ОФВ1, чтоуказывает на тесную связь между гиперреактивностью и риском развития ХОБЛ. Табакокурение с индексом курильщика более 10 пачка/лет и стажем от 3 до 10 лет, при отсутствии клинической развернутой формы ХБ, на фоне удовлетворительных показателей ФВД, приближающихся к норме (условноконтрольная группа), все-таки имеет органические изменения, выражающиеся в эндоскопической картине (на ФБС). Скорость прогрессирования и выраженностьсимптомов зависит от воздействия этиологических факторов и их суммации.

Список литературы Влияние эндогенных и экзогенных факторов в формировании хронической обструктивной болезни легких

- Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (пересмотр 2003г.). Пер. с анг. Под ред. Чучалина А.Г. - М.: Изд-во «Атмосфера», 2003г. 96с.

- Сооронбаев Т.М. Диагностика и лечение хронической обструктивной болезни легких/ Сооронбаев Т.М., Миррахимов М.М.//Респираторная медицина.- 2007.-№1.-С.24-25.

- Исмаилов Ш.У. Распространенность, особенности раннего выявления, клиники и профилактики основных форм хронических неспецифических заболеваний легких среди подростков и юношей // Дисс. докт. мед. наук.- Ташкент, 1994.- С.54-55.

- Calverley,P.M. Chronic obstructive pulmonary disease/ P.M. Calverley. P.Walke.// Lancet.-2003.-№362. - P.1053-1061.

- Halbert,R.J. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis/ R.J.Halbert, J.L.Natoli, A. Gano, E. Badamgarov, A.S.Buist. D.M.Mannino //Eur.Respir.J.- 2006.-№28.-Р.523-53