Влияние энергетического потенциала на экономику регионов Приволжского федерального округа

Автор: Вартанов Сергей Александрович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика региона

Статья в выпуске: 4 (69), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается влияние экономического потенциала регионов Приволжского федерального округа на развитие их экономики. На основе кластерного подхода определено современное состояние экономического потенциала регионов.

Энергоресурсы, энергетический потенциал региона, кластерный анализ, экономическая дифференциация

Короткий адрес: https://sciup.org/147221114

IDR: 147221114

Текст научной статьи Влияние энергетического потенциала на экономику регионов Приволжского федерального округа

Основные направления экономической мысли имеют дело с «точечной» экономикой (экономикой без размеров)1, хотя еще в 1826 г. И. Г. фон Тюнен ввел в научный оборот понятие «экономическое пространство»2. Согласно современной трактовке, это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т. д.3 Такое понимание экономического пространства, отражающего суть развиваемого в региональной экономике территориального подхода, близко к понятиям «пространственная (территориальная) структура экономики» и «пространственная (территориальная) организация хозяйства».

Наряду с плотностью, связностью, размещением экономическому пространству как территориальной (региональной) основе функционирования экономических процессов на всех идентифицированных структурных уровнях имманентно присуще свойство неоднородности, имеющей собственную динамику. Под неоднородностью (дифференциацией) экономического пространства обычно понимают межрегиональные различия общих уровней экономического развития (экономической активности) и уровней (качества) жизни.

Нарастающая дифференциация уровней экономического развития регионов влияет на структуру и эффективность национальной экономики, затрудняет проведение единой и успешной государственной социально-экономической поли-

БАРТАНОВ Сергей Александрович, аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

тики, угрожает экономическим основам целостности страны. Выявление причин и механизмов этой дифференциации представляет научный и практический интерес.

Экономическая деятельность и функционирование социальной сферы требуют соответствующего потребления топлива и энергии, роль которых за последнее столетие многократно возросла. Между ВРП и региональным потреблением энергоресурсов установлена сильная статистическая связь (коэффициент корреляции г = 0,93 значим на уровне р = 0,01). Региональные потребности в топливе и энергии удовлетворяются как за счет деятельности собственного топливно-энергетического комплекса, так и за счет закупок в других регионах. В силу этого энергоизбыточность может оказаться преимуществом, а энергодефицитность — сдерживающим фактором развития региональной экономики. На примере регионов ПФО с применением методов кластерного анализа выявлено влияние энергетического потенциала регионов на показатели их экономик.

Энергетический потенциал региона определяется вектором X в десятимерном пространстве параметров-признаков: X, — добыча природного газа, тут/чел. (тонн условного топлива на человека); Х2 — добыча нефти, тут/чел.; Х3 — добыча каменного угля, тут/чел.; Х4 — производство электроэнергии гидроэлектростанциями, тут/чел.; Х5 — производство электроэнергии атомными электростанциями, тут/чел.; Xg — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, тут/чел.; Х7 — производство бензина, тут/чел.; Х8 — производство дизельного топлива, тут/чел.; Хд — производство мазута, тут/чел.; X — производство сжиженного газа, тут/чел. При расчете показателей энергетического потенциала регионов нами использовались официальные данные4. Первые пять параметров характеризуют добычу (производство) первичных, остальные — производимых на основе переработки первичных вторичных топливно-энергетических ресурсов.

Кластерный анализ осуществлялся в два этапа. На первом применялся иерархическо-агломеративный подход. Ввиду того, что он не имеет математико-статистического обоснования, возникает вопрос об устойчивости (неслучайности) получаемых результатов кластеризации. Поэтому для получения устойчивых результатов использовались раз- личные правила объединения объектов при формировании кластеров: одиночной связи или принцип ближнего соседа, полных связей или принцип дальнего соседа, средней связи невзвешенный, центроидный невзвешенный, Уорда. В рамках каждого из них применялись различные метрики расстояния между объектами (кластерами) в многомерном пространстве признаков: евклидово расстояние, квадратичное евклидово расстояние, манхетеннское расстояние, расстояние Чебышева, а также специальный класс метрических функций. В общей сложности были реализованы 35 вариантов кластеризации. Наиболее устойчивые (часто встречающиеся) объединения объектов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Устойчивые объединения объектов в процессе кластеризации

|

Количество объединяемых объектов |

Состав объединений |

Количество объединений |

|

1—12 |

30 |

|

|

2 |

2—3 |

35 |

|

4—5 |

30 |

|

|

1—12—9 |

17 |

|

|

3 |

2—3—8 |

29 |

|

4—5—7 |

24 |

|

|

2—3—8—11 |

26 |

|

|

4—5—7—10 |

17 |

|

|

5 |

2—3—8—11—6 |

25 |

|

6 |

2—3—8—11—6—14 |

25 |

|

7 |

2—3—8—11—6—14—13 |

21 |

Номер объекта: 1 — Республика Башкортостан, 2 — Республика Марий Эл, 3 — Республика Мордовия, 4 — Республика Татарстан, 5 — Удмуртская Республика, 6 — Чувашская Республика, 7 — Пермский край, 8 — Кировская область, 9 — Нижегородская область, 10 — Оренбургская область, 11 — Пензенская область, 12 — Самарская область, 13 — Саратовская область, 14 — Ульяновская область

Самым устойчивым (18 случаев из 35) оказалось разбиение объектов на три кластера, каждый из которых включает более одного объекта. Из них в 11 случаях реализован вариант кластеризации, приведенный в табл. 2.

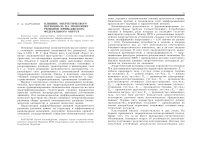

Дендрограмма одного из вариантов кластеризации приведена на рис. 1. По оси абсцисс представлены объекты (регионы), по оси ординат — значения расстояний, при которых происходит последовательное объединение объектов. Сопоставление с табл. 1 показывает, что все три кластера по своему составу представляют самые устойчивые объеди- нения объектов. В трех случаях получена двухкластерная структура, в остальных — выделялись один или несколько однообъектных кластеров.

Таблица 2 Состав и характеристики кластеров

|

Номер кластера |

Состав кластера |

Модуль вектора X, тут/чел. |

Усредненная по кластеру добыча ископаемых топливно-энергетических ресурсов, тут / чел. |

Усредненное по кластеру производство электроэнергии на тепловых станциях, тыс кВт*ч/чел. |

Усредненное по кластеру производство нефтепродуктов, тут/чел. |

|

1 |

Республика Марий Эл (2)* Республика Мордовия (3) Кировская область (8) Пензенская область (11) Чувашская Республика (6) Ульяновская область (14) Саратовская область (13) |

0,612 0,606 0,505 0,358 0,783 1,17 4,049 |

0,44 |

2,13 |

0,41 |

|

2 |

Республика Башкортостан (1) Самарская область (12) Нижегородская область (9) |

6,25 6,471 5,973 |

2,99 |

4,32 |

4,26 |

|

3 |

Республика Татарстан (4) Удмуртская Республика (5) Оренбургская область (10) Пермский край (7) |

11,849 9,408 16,73 8,73 |

12,3 |

6,22 |

0,96 |

Номер объекта соответствует номеру в табл. 1.

На втором этапе был применен итеративный метод «К-средних». Количество кластеров К = 3. Процесс кластеризации был реализован за две итерации. Состав полученных кластеров полностью совпадает с данными табл. 2. В табл. 3 приведены координаты центров полученных кластеров.

Евклидово расстояние меду центрами первого и второго кластеров составило 1,68 тут/чел., второго и третьего — 2,5 тут/чел., третьего и первого — 3,14 тут/чел.

В первый кластер входят регионы с низким уровнем энергетического потенциала. Для довольно однородной группы из шести регионов (республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия; Кировская, Пензенская и Ульяновская области) модуль вектора X находится в диапазоне 0,358—1,17 тут/чел. К ним примыкает Саратовская область, для которой модуль X равен

4,049 тут/чел. Характерной особенностью кластера является то, что входящие в него регионы либо совсем не добывают первичные ископаемые топливно-энергетических ресурсов, либо добывают в сравнительно небольшом объеме (Пензенская область — 0,197 тут/чел., Ульяновская область — 0,822 тут/ чел., Саратовская область — 1,105 тут/чел.). Следствием этого является наиболее низкий уровень производства электроэнергии на тепловых электростанциях.

Tree Diagram for Переменные. Weighted pair-group average

Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа

Второй кластер образуют регионы со средним уровнем энергетического потенциала. Для этих регионов модуль вектора X лежит в диапазоне 5,973—6,471 тут/чел. Кластер характеризуется средним уровнем добычи первичных ископаемых топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, средним уровнем производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Характерной особенностью этого кластера является высокий уровень нефтепереработки. Причем в отличие от Республики Башкортостан и Самарской области нефтепереработка и производство электроэнергии на тепловых электростанциях в Нижегородской области полностью основаны на привозных первичных ресурсах.

Таблица 3

Координаты центров кластеров, тут/чел.

|

Кластеры |

X, |

х2 |

хз |

х5 |

х6 |

х8 |

х9 |

х10 |

||

|

1 |

0,03 |

0,26 |

0,00 |

0,18 |

0,52 |

0,59 |

0,06 |

0,11 |

0,13 |

0,00 |

|

2 |

0,07 |

2,90 |

0,00 |

0,54 |

0,00 |

1,73 |

1,76 |

3,17 |

2,86 |

0,16 |

|

3 |

2,12 |

9,72 |

0,0015 |

0,30 |

0,00 |

2,34 |

0,47 |

1,15 |

0,63 |

0,49 |

Третий кластер включает регионы с высоким уровнем энергетического потенциала. Модуль вектора X регионов этого кластера находится в диапазоне 8,73—16,73 тут/чел. Кластер отличается самыми высокими уровнями добычи первичных ископаемых топливно-энергетических ресурсов и производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Для входящих в кластер регионов характерно более гармоничное сочетание производства первичных и вторичных энергоресурсов.

Усредненные по кластерам показатели экономического развития регионов приведены в табл. 4. Анализ табл. 2 и 4 показывает, что имеется прямая связь между энергетическим потенциалом региона, уровнем ВРП на душу населения и потенциалом (инвестиции в основной капитал на душу населения) его экономического развития. Причем разрыв между первым и вторым кластерами значительно больше, нежели между вторым и третьим.

Таблица 4

Усредненные по кластерам среднедушевые экономические показатели

|

Кластеры |

ВРП, тыс. руб./чел. |

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб./чел. |

Стоимость промыш-ленно-производ-ственных фондов, тыс. руб./чел. |

Объем промышленной продукции, тыс. руб./чел. |

Объем экспорта, тыс. долл./чел. |

|

1 |

57,46 |

18,08 |

37,84 |

56,62 |

0,331 |

|

2 |

101,35 |

25,59 |

84,52 |

150,70 |

1,618 |

|

3 |

116,00 |

30,81 |

101,71 |

151,34 |

1,623 |

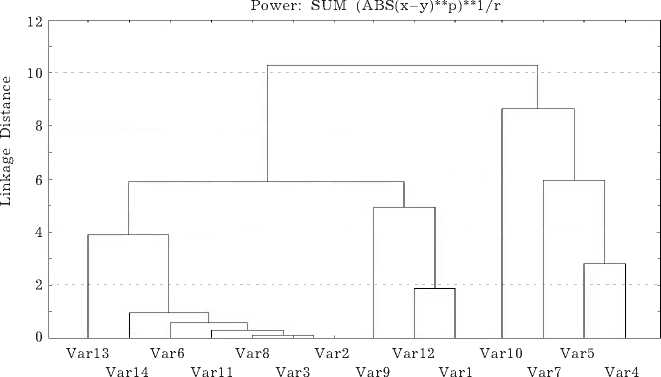

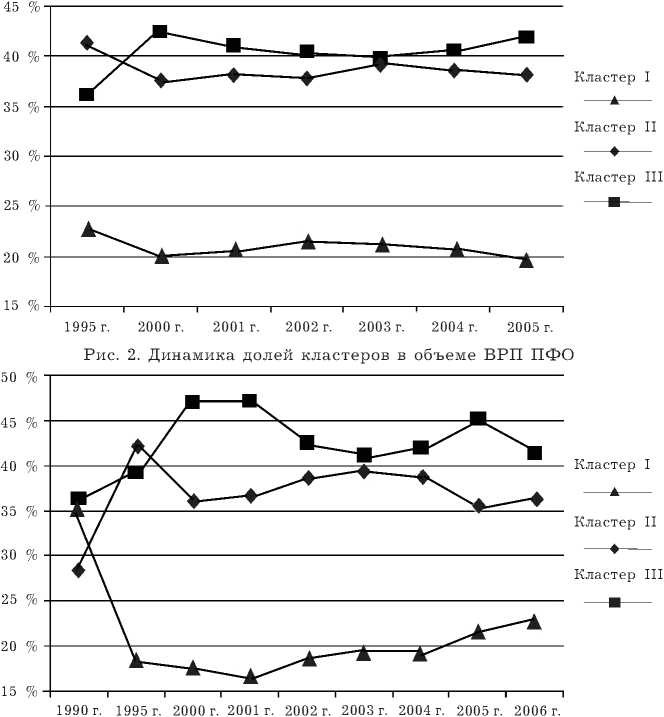

О роли энергетического потенциала свидетельствует и сравнительная экономическая динамика кластеров в разрезе рассматриваемых макроэкономических показателей (рис. 2, 3). По уровню ВРП третий кластер переместился со второй позиции на первую, обозначилась тенденция его дальнейшего отрыва от остальных кластеров. Доля первого кластера, оставаясь самой низкой, имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Что касается инвестиций в основной капитал, то по этому показателю имеет место положительная динамика долей второго и третьего кластеров на фоне существенного сокращения доли первого (рис. 3). Характерно, что начавшееся в 2001 г. некоторое возрастание этой доли не только не привело к росту доли кластера в ВРП ПФО, но сопровождалось неуклонным снижением последней.

Рис. 3. Динамика долей кластеров в объеме инвестиций в основной капитал ПФО

В кластерах с большим энергетическим потенциалом имеется и более развитый промышленный потенциал. В расчете на душу населения там производится примерно в 3 раза больше промышленной продукции. При этом доля промышленности в ВВП первого кластера составляет 28,46 %, второго — 42,92 %, третьего — 50,61 %. Промышленная продукция, производимая в регионах третьего кластера, характеризуется самой высокой долей добавленной стоимости — 47,6 % (при 35,6 % в первом и 34,9 % во втором). Регионы первого кластера почти в пять раз отстают от остальных регионов округа по объему экспорта в расчете на душу населения.

Влияние энергетического потенциала на уровень экономического развития регионов прослеживается и внутри первых двух кластеров. В первом кластере по уровню ВРП на душу населения только Саратовская (64,63 тыс. руб./чел.) и Ульяновская (61,44 тыс. руб./чел.) области превышают среднее по кластеру значение. Регионы характеризуются наибольшими в своем кластере величинами модуля вектора X. Во втором кластере среднее значение ВРП на душу населения превышается в Самарской области (125,91 тыс. руб./чел.), характеризующейся наиболее высокой величиной модуля вектора X. В третьем кластере такой зависимости не отмечено.

Основываясь на вышеизложенном, можно судить об усилении неоднородности экономического пространства РФ. При этом между ВРП и региональным потреблением энергоресурсов существует приближающаяся к функциональной статистическая связь. По уровню энергетического потенциала регионы ПФО структурируются в 3 кластера. Анализ выявил прямую связь между энергетическим потенциалом региона и уровнем, а также потенциалом его экономического развития, что следует оценивать как одну из причин неоднородности экономического пространства страны.

Список литературы Влияние энергетического потенциала на экономику регионов Приволжского федерального округа

- Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы Российской экономики / науч. ред. Д.С. Львов. М.: Экономика, 1999. 793 с.

- Тюнен И.Г. фон Изолированное государство. М.: Экономическая жизнь, 1926. 321 с.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели, 2007: стат. сб. М.: 2007. 981 с; ТЭК и экономика регионов России: в 7 т. / под ред. В.В. Бушуева. М.: ИД «ЭНЕРГИЯ», 2007. Т. 1. 517 с, Т. 2. 315 с, Т. 3. 378 с, Т. 4. 450 с, Т. 5. 193 с, Т. 6. 363 с, Т. 7. 256 с.