Влияние кинетина и зеатина на показатели андрогенеза в культуре пыльников тритикале (Xtriticosecale wittmack) in vitro

Автор: Дьячук Т.И., Хомякова О.В., Акинина В.Н., Жилин С.В., Калашникова Э.В., Сайфетдинов Е.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Технологии in vitro

Статья в выпуске: 5 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Технологии получения гаплоидов и удвоенных гаплоидов позволяют создавать гомозиготные линии и сокращать сроки селекционного процесса. В селекции тритикале (× Triticosecale Wittmack) для получения гаплоидных растений применяется метод андрогенеза (культура пыльников и культура изолированных микроспор), основная проблема которого заключается в низкой эффективности получения зеленых растений. В настоящей работе в культуре изолированных пыльников тритикале впервые установлено, что положительный эффект зеатина обусловлен эффективностью индукционной стадии андрогенеза - увеличением числа эмбриогенных структур. Цель исследования - оценить андрогенетический потенциал различных генотипов тритикале на индукционной питательной среде, различающейся источником цитокининов (кинетин и зеатин). В работе использовали селекционные образцы озимой тритикале селекции ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока: № 1 (Зимогор/озимая мягкая пшеница, Л.39), № 2 (ДН-21/Каприз), № 3 (Вокализ//МАГ/Водолей), № 4 (МАГ/Водолей//ТИ-17) и № 5 (Зубр/ТИ-17). Донорные растения выращивали на богаре в полевых условиях научного стационара в 2023 году (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, г. Саратов). Срезанные побеги помещали в холодильник и выдерживали при 4 °С в течение 14 сут. Колосья обрабатывали коммерческим препаратом Белизна (ООО «ВХА», Россия) в течение 8 мин, затем трижды промывали стерильной дистиллированной водой. Для культивирования пыльников в качестве базовой использовали агаризованную питательную среду С-17, содержащую 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д, 2 мг/л) («SERVA», Германия), кинетин (0,4 мг/л) («SERVA», Германия) или зеатин (0,4 мг/л) («SERVA», Германия), 9 % сахарозу («SERVA», Германия). Пыльники культивировали в темноте в течение 5-6 нед в климатостате КС-200 (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия) при 25-28 °С. Андрогенетические структуры размером более 2 мм переносили на питательную среду Мурасиге-Скуга MS для регенерации растений с содержанием ИУК 0,5 мг/л, кинетина 0,2 мг/л и сахарозы 3 %. Регенерация растений проходила при 16-часовом фотопериоде, освещении 10 тыс. лк и температуре 25-28 °С. Растения-регенеранты яровизировали в условиях in vitro при 4 °С в течение 2 мес. Яровизированные растения высаживали в питательный грунт ТЕРРАВИТА (ООО «НОРД ПАЛП», Россия) в отдельные стаканчики и культивировали в растильном боксе до стадии кущения. Эффективность андрогенеза оценивали по следующим показателям: число эмбриогенных пыльников и число андрогенетических структур (АС/100 КП) на 100 культивируемых пыльников, число андрогенетических структур на 100 эмбриогенных пыльников (АС/100 ЭП), общее число регенерантов на 100 культивируемых пыльников и на 100 андрогенетических структур (Р/100 КП и Р/100 АС), число зеленых и альбиносных растений на 100 культивируемых пыльников и на 100 андрогенетических структур (ЗР/100 КП и АР/100 КП, ЗР/100 АС и АР/100 АС). Выход АС в среднем составил 9,8 (варьирование 3,0-23,2) на среде с кинетином и 15,2 (варьирование 4,8-31,0) на среде с зеатином. В общей сложности из 21216 КП сформировалось 2972 АС, из которых 1118 на среде с кинетином, 1854 - с зеатином. Этап индукции андрогенеза в среднем по пяти генотипам проходил в 1,7 раза эффективнее при добавлении зеатина в сравнении с кинетином. Средние значения эффективности регенерации на 100 КП составили 2,2 для кинетина (варьирование 0,5-6,7) и 3,2 для зеатина (варьирование 0,5-8,3). Однако преимущества зеатина по выходу регенерантов по отношению к андрогенетическим структурам, дифференциация которых определяет успех регенерации, проявилась только у двух селекционных образцов. У трех селекционных образцов было отмечено статистически значимое (p ≤ 0,05) снижение выхода регенерантов из АС, сформированных на среде с зеатином. Число зеленых растений на 100 АС в среднем по генотипам составило 7,0 для кинетина и 4,7 для зеатина. Таким образом, улучшение эффективности культивирования пыльников тритикале по параметрам индукции андрогенеза при добавлении в индукционную питательную среду зеатина не сопровождалось увеличением параметров, характеризующих регенерацию растений. Положительный эффект зеатина в сравнении с кинетином при получении гаплоидных растений тритикале в культуре пыльников обусловлен эффективностью индукционной стадии, то есть более высокой частотой формирования андрогенетических структур, а не их улучшенной дифференцировкой.

Тритикале, культура пыльников, кинетин, зеатин, индукция андрогенеза, регенерация растений

Короткий адрес: https://sciup.org/142243778

IDR: 142243778 | УДК: 633.1:581.143.6 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.5.983rus

Текст научной статьи Влияние кинетина и зеатина на показатели андрогенеза в культуре пыльников тритикале (Xtriticosecale wittmack) in vitro

Тритикале (½ Triticosecale Wittmack) — синтетический род сем. Мятликовые ( Poaceae ), полученный от скрещивания пшеницы и ржи (пшенично-ржаной амфидиплоид). Среди тритикале разной плоидности практическое применение имеют гексаплоиды с геномным составом AABBRR. Новая зерновая культура сочетает экологическую пластичность ржи и потенциал зерновой продуктивности пшеницы. Потребовалось почти столетние исследования ботаников, генетиков и селекционеров, прежде чем тритикале стала коммерческой культурой многоцелевого использования, обладающей огромными возможностями в качестве продукта питания человека и корма для животных (1, 2). Мировые площади под новой культурой достигают 4 млн га. Лидерами по посевным площадям и сбору зерна оказались европейские страны — Польша, Беларусь, Франция, Германия (1).

Изменения климата, быстрая эволюция патогенов, а также требования современного рынка диктуют необходимость ускоренного создания сортов при одновременном снижении затрат на их получение. В связи с этим селекционные стратегии, объединяющие традиционные и современные методы, представляются наиболее верными при решении основных задач в селекции новой культуры (4).

Тритикале — самоопылитель, и для достижения гомозиготности требуются 5-7 поколений самоопыления, гарантирующих генетическую чистоту и однообразие потомства. Альтернативой для быстрого достижения гомозиготности служат диплоидизированные гаплоиды — DH S -линии. Разработка эффективных гаплоидных протоколов имеет важное значение для селекции, их применение сокращает время и затраты для создания новых сортов (5-7). Для получения гаплоидов тритикале наиболее широко применяется метод андрогенеза in vitro (андроклиния, микроспоровый эмбриогенез), который реализуется в культуре пыльников и культуре изолированных микроспор. В значительной степени востребованность метода связана с большим числом мужских гаметофитов в пределах одного пыльника по сравнению с единичными гаметофитами в зародышевом мешке. Культура пыльников — это более простой и менее затратный метод по сравнению с культурой изолированных микроспор, поскольку не требует дорогостоящего оборудования и многоступенчатых этапов по выделению микроспор и сохранению их жизнеспособности (8, 9).

Центральным процессом андрогенеза in vitro становится дедифференциация микроспор и их последующее развитие в эмбриоды (спорофиты). Для успешной индукции микроспорового эмбриогенеза применяются различные стрессовые факторы отдельно или в комбинации — высокие или низкие температуры, углеводное и азотное голодание, колхицин, высокий осмос (10). Для индукции спорофитного развития микроспор тритикале эффективно воздействие на колосья или пыльники донорных растений пониженными положительными температурами (8, 11). Качество и уровень стресса влияют на успех индукционной фазы, но снижают жизнеспособность клеток и качество эмбриоподобных структур, увеличивают частоту альбиносных растений. Повышение устойчивости клеток к применяемым стрессам — важная часть стратегии улучшения эффективности получения гаплоидных растений (9). В культуре пыльников тритикале после воздействия холодом обнаружена повышенная активность антиоксидантных ферментов, обусловленная интенсивной генерацией реактивных форм кислорода (12). Эффективность протоколов была повышена введением в индук- ционные питательные среды антиоксидантов фитосульфокина альфа, пролина и глютатиона, что подтвердило критическую роль устойчивости клеток к окислительному стрессу (13, 14).

Конечная результативность андрогенеза определяется тремя независимыми факторами — эффективностью формирования эмбриогенных структур, их способностью к регенерации растений и частотой регенерации зеленых растений. Каждая из этих компонент находится под самостоятельным генетическим контролем (15, 16). Наименьший коэффициент наследуемости обнаружен для числа зеленых растений, и этот показатель в равной степени зависит как от генотипа, так и от окружающих условий (17). Локусы количественных признаков (quantitative trait loci, QTLs), связанные с фазой индукции андрогенеза, обнаружены на хромосомах 6B и 4R (18). Выявлены 7 QTLs, контролирующие индукцию андрогенеза, на хромосомах 4R, 5A, 5R и 7R. QTLs, связанные с регенерацией растений, обнаружены на хромосомах 1B, 1R, 3R, 4R, 5A, 5R и 7R (19). QTLs, контролирующие формирование альбиносных растений, расположены на хромосомах субгеномов B и R (3B, 4B, 4R, 5R и 7R) (20). Обозначены основные критические факторы, сдерживающие внедрение метода в селекционные программы, — генотипическая зависимость , низкая частота регенерации и высокая доля альбиносных регенерантов (21). Вероятность спонтанного удвоения хромосом у тритикале ниже, чем у других злаков (22).

Индукционная фаза андрогенеза более значима, чем фаза регенерации растений. На прохождение индукционной фазы влияют различные факторы — генотип донорного растения, вид стресса и его интенсивность, стадия развития микроспор, условия выращивания донорных растений. Частью стратегии улучшения эффективности андрогенеза считается оптимизация состава индукционных питательных сред (9).

Гомеостаз регуляторов роста и правильный баланс между эндогенным содержанием гормонов в пыльнике и количеством их экзогенных аналогов в питательной среде — необходимое условие для успешной индукции андрогенеза (23, 24). У злаков соматический и гаметофитный эмбриогенез регулируются ауксином 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой (2,4-Д) (12 мг/л) и цитокинином (0,2 мг/л) (25, 26). В культуре пыльников тритикале впервые в состав индукционной питательной среды был включен цитокинин зеатин, эффективность которого была доказана в сравнении с питательной средой без цитокинина (27). Выявлена эффективность жидких питательных сред в сравнении с агаризованными (28, 29). Применение в качестве источников углеводов мальтозы вместо сахарозы повышает частоту формирования зеленых растений (30). Однако, несмотря на разработку различных протоколов получения гаплоидных растений тритикале в культуре изолированных пыльников и достигнутый прогресс в регенерации зеленых растений, основными сдерживающими факторами остаются генотипическая зависимость, низкая частота регенерации растений и высокий процент альбиносных растений (8, 9, 21).

В настоящей работе в культуре изолированных пыльников тритикале впервые установлено, что положительный эффект зеатина обусловлен эффективностью индукционной стадии андрогенеза — увеличением числа эм-бриогенных структур.

Цель исследования — оценить андрогенетический потенциал различных генотипов тритикале на индукционной питательной среде, различающейся источником цитокининов (кинетин и зеатин).

Методика. В работе использовали селекционные образцы озимой тритикале селекции ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока: ¹ 1 (Зимогор/озимая мягкая пшеница, Л.39), ¹ 2 (ДН-21/Каприз), ¹ 3 (Вокализ//МАГ/Водо-лей), ¹ 4 (МАГ/Водолей//ТИ-17) и ¹ 5 (Зубр/ТИ-17). Донорные растения выращивали на богаре в полевых условиях научного стационара в 2023 году (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, г. Саратов).

Главный колос отбирали на стадии, когда большинство микроспор находилось в вакуолизированной стадии. Морфологически в условиях г. Саратова это соответствовало расположению предфлагового листа на уровне середины колоса. Срезанные побеги помещали в холодильник и выдерживали при 4 ° С в течение 14 сут. Колосья поверхностно стерилизовали коммерческим препаратом Белизна (ООО «ВХА», Россия) в течение 8 мин, после чего трижды промывали стерильной дистиллированной водой.

Для культивирования пыльников в качестве базовой использовали агаризованную питательную среду С-17 (31), содержащую 2 мг/л 2,4-Д («SERVA», Германия), кинетин (0,4 мг/л) («SERVA», Германия) или зеатин (0,4 мг/л) («SERVA», Германия), 9 % сахарозу («SERVA», Германия). Пыльники культивировали в темноте в течение 5-6 нед в климатостате КС-200 (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия) при 25-28 ° С. Андрогенетические структуры размером более 2 мм переносили на питательную среду Му-расиге-Скуга MS для регенерации растений с содержанием ИУК 0,5 мг/л, кинетина 0,2 мг/л и сахарозы 3 %.

Регенерация растений проходила при 16-часовом фотопериоде, освещении 10 тыс. лк и температуре 25-28 ° С. Растения-регенеранты яровизировали в условиях in vitro при 4 ° С в течение 2 мес. Яровизированные растения высаживали в питательный грунт ТЕРРАВИТА (ООО «НОРД ПАЛП», Россия) в отдельные стаканчики и культивировали в растильном боксе до стадии кущения.

Эффективность андрогенеза оценивали по следующим показателям: число эмбриогенных пыльников (ЭП/100 КП), число андрогенетических структур (АС/100 КП) на 100 культивируемых пыльников, число андроге-нетических структур на 100 эмбриогенных пыльников (АС/100 ЭП), общее число регенерантов на 100 культивируемых пыльников и на 100 андрогене-тических структур (Р/100 КП и Р/100 АС), число зеленых и альбиносных растений на 100 культивируемых пыльников и на 100 андрогенетических структур (ЗР/100 КП и АР/100 КП, ЗР/100 АС и АР/100 АС).

Опыты закладывали в 2-кратной повторности. В качестве повторности служили пыльники из цветков, отобранных с противоположных сторон колосового стержня.

Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета программ «Статистический и биометрико-генетический анализ в растениеводстве, генетике и селекции» методом двухфакторного дисперсионного анализа (AGROS версия 2.09) (32). В результатах приведены множественные сравнения частных средних и средних по градациям изучаемых факторов по тесту Дункана. Различия между значениями, отмеченными разными буквами, статистически достоверны при p < 0,05.

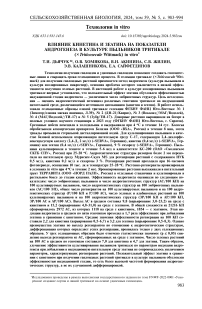

Результаты. Основные этапы получения регенерантов тритикале в культуре пыльников представлены на рисунке. В культуре пыльников все селекционные образцы тритикале формировали андрогенетические структуры, однако способность к индукции андрогенеза между ними различалась. Зависимость эффективности метода культуры пыльников от генотипа показана в исследованиях на различных таксонах, включая тритикале. Генотип-зависимая природа андрогенеза in vitro остается серьезной проблемой для 986

использования метода в селекции (5).

Основные этапы получения гаплоидных растений озимой тритикале (х Triticosecale Wittmack) в культуре пыльников in vitro: а — донорные колосья на стадии вакуолизированной микроспоры, б — многоклеточные андрогенные структуры внутри пыльника (увеличение ½800, микроскоп Nexcope NE 620, «Novel Optics», Китай), в — андрогенные структуры на поверхности пыльника (увеличение ½30, микроскоп Sterejmicroscope SV 8, «OPTON», Германия), г — регенерация растений на индукционной питательной среде (увеличение ½30, микроскоп Sterejmicro-scope SV 8, «OPTON», Германия), д — зеленые и альбиносные регенеранты in vitro, е — растения-регенеранты в фазу кущения, ж — растения, подготовленные к диплоидизации, з — диплоидизированные растения, и — DH линии в поле (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, г. Саратов, 2023 год).

Селекционный образец ¹ 1 проявил повышенную способность к индукции андрогенеза как на среде с кинетином, так и с зеатином. При этом для всех селекционных образцов установлено статистически значимое (p ≤ 0,05) увеличение показателя ЭП/100 КП при добавлении в индукционную питательную среду зеатина в сравнении с кинетином. Успех формирования эмбриогенных пыльников для разных генотипов составил 1,7-11,4 ЭП/100 КП для индукционной среды с кинетином и 2,2-13,9 ЭП/100 КП — с зеатином (табл. 1). Средние значения показателя для среды с кинетином и зеатином по пяти генотипам составили соответственно 4,5 и 6,9 ЭП/100 КП. Включение зеатина в индукционную питательную среду привело к увеличению выхода эмбриогенных пыльников в 1,5 раза по сравнению с кинетином.

Выход андрогенетических структур на 100 культивируемых пыльников по всем генотипам составил 9,8 на индукционной среде с кинетином (варьирование 3,0-23,2) и 15,2 — с зеатином (варьирование 4,8-31,0). В целом можно отметить, что зеатин положительно повлиял на выход АС и по отношению к эмбриогенным пыльникам, за исключением одного генотипа (¹ 4). В среднем на среде с кинетином и зеатином сформировалось соответственно 209,4 и 224,2 АС/100 ЭП. Различия по сортам и источникам цитокинина были статистически достоверны (p ≤ 0,05).

В общей сложности из 21216 культивируемых пыльников сформировалось 2972 андрогенетические структуры, из которых 1118 — на среде с кинетином, 1854 — с зеатином. То есть этап индукции андрогенеза проходил в 1,7 раза эффективнее при добавлении в питательную среду зеатина по сравнению с кинетином.

-

1. Индукция андрогенеза в культуре пыльников тритикале (½ Triticosecale Witt-mack) in vitro при добавлении в индукционную питательную среду кинетина или зеатина (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, 2023 год)

-

2. Регенерация растений тритикале (½ Triticosecale Wittmack) на питательной среде Мурасиге-Скуга (MS) при добавлении в индукционную питательную среду кинетина или зеатина (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, 2023 год)

-

4. Соотношение зеленых и альбиносных растений тритикале (½ Triticosecale Witt-mack) при добавлении в индукционную питательную среду кинетина или зетина (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, 2023 год)

Образец

Цитокинин

Получено растений, шт.

Выход зеленых растений, %

всего

зеленых 1

альбиносов

¹ 1

Кинетин

199

57

142

28,6

Зеатин

267

84

183

31,4

¹ 2

Кинетин

37

21

16

56,7

Зеатин

85

29

56

34,1

¹ 3

Кинетин

15

8

7

53,3

Зеатин

13

9

4

69,2

¹ 4

Кинетин

12

0

12

0

Зеатин

22

3

19

13,6

¹ 5

Кинетин

6

1

5

16,6

Зеатин

17

1

16

5,9

Всего:

673

213

460

В том числе:

для кинетина

269

87

182

32,3

для зеатина

404

126

278

31,2

|

Образец |

Цитокинин |

КП |

ЭП |

АС |

|||

|

шт. |

1 ЭП/100 КП |

шт. |

п АС/100 КП 1 АС/100 ЭП |

||||

|

¹ 1 |

Кинетин |

2970 |

340 |

11,4h |

690 |

23,2h |

202,9de |

|

Зеатин |

3207 |

446 |

13,9i |

995 |

31,0i |

223,1f |

|

|

¹ 2 |

Кинетин |

2990 |

104 |

3,5cd |

161 |

5,4a |

154,8d |

|

Зеатин |

2585 |

239 |

9,2g |

414 |

16,0cd |

173,2c |

|

|

¹ 3 |

Кинетин |

2179 |

53 |

2,4b |

72 |

3,3a |

135,8f |

|

Зеатин |

2744 |

113 |

4,1e |

192 |

7,0a |

169,9bc |

|

|

¹ 4 |

Кинетин |

1138 |

42 |

3,7de |

161 |

14,1bcd |

383,3h |

|

Зеатин |

1188 |

59 |

5,0f |

202 |

17,0d |

342,4g |

|

|

¹ 5 |

Кинетин |

1143 |

20 |

1,7a |

34 |

3,0a |

170,0bc |

|

Зеатин |

1072 |

24 |

2,2b |

51 |

4,8b |

212,5ef |

|

|

Всего: |

21216 |

1440 |

2972 |

||||

|

В том числе: |

|||||||

|

для кинетина |

10420 |

559 |

1118 |

||||

|

для зеатин |

10796 |

881 |

1854 |

||||

|

Среднее по кинетину |

4,5a |

9,8a |

209,9a |

||||

|

Среднее по зеатину |

6,9b |

15,2b |

224,2b |

||||

Примечани е. Описание образцов см. в разделе «Методика». КП — число культивируемых пыльников, ЭП — эмбриогенные пыльники, ЭП/100 КП — число эмбриогенных пыльников на 100 культивируемых пыльников, АС — число андрогенетических структур, АС/100 КП — число андрогенетических структур на 100 культивируемых пыльников, АС/100 ЭП — число андрогенетических структур на 100 эмбриогенных пыльников.

a, b, c, d, e, f, g, h, i Различия между значениями, отмеченные разными буквами, статистически значимы при p ≤ 0,05.

Эффективность второго этапа получения гаплоидов (регенерация растений) зависит от морфогенетического потенциала андрогенетических структур, сформированных на индукционной питательной среде. Средние значения выхода растений по пяти генотипам на 100 культивируемых пыльников составили 2,2 Р/100 КП для варианта с кинетином (варирование 0,56,7 Р/100 КП) и 3,2 Р/100 КП для варианта с зеатином (варьирование 0,58,3 Р/100 КП) (табл. 2).

Получено растений

|

Образец |

Цитокинин |

всего |

ЗР |

АР |

|

шт. Р/100 КП Р/100 АС |

шт. ЗР/100 КП ЗР/100 АС |

шт. 1 АР/100 КП АР/100 АС |

|

¹ 1 |

Кинетин |

199 |

6,7g |

28,8h |

57 |

1,9e |

8,3g |

142 |

4,7f |

20,6i |

|

Зеатин |

267 |

8,3h |

26,8g |

84 |

2,6f |

8,4g |

183 |

5,6g |

18,4h |

|

|

¹ 2 |

Кинетин |

37 |

1,2c |

22,9f |

21 |

0,7c |

13,0i |

16 |

0,5ab |

9,9d |

|

Зеатин |

85 |

3,3f |

20,5d |

29 |

1,1d |

7,0f |

56 |

2,3e |

13,5f |

|

|

¹ 3 |

Кинетин |

15 |

0,7a |

20,8e |

8 |

0,4b |

11,1h |

7 |

0,3ab |

9,7cd |

|

Зеатин |

13 |

0,5a |

6,8a |

9 |

0,3b |

4,7e |

4 |

0,1a |

2,1a |

Продолжение таблицы 2

a, b, c, d, e, f, g, h, i Различия между значениями, отмеченные разными буквами, статистически значимы при p ≤ 0,05.

При этом преимущество зеатина по выходу регенерантов по отношению к андрогенетическим структурам (Р/100 АС), дифференциация которых определила выраженность значений показателя, проявилось только у образцов ¹ 4 и ¹ 5. У трех генотипов (¹ 1, ¹ 2 и ¹ 3) было отмечено достоверное (p ≤ 0,05) снижение выхода регенерантов на среде с добавлением зеатина (см. табл. 2).

Наиболее важный показатель второго этапа гаплопродукции — регенерация зеленых растений. Число зеленых растений на 100 АС было одинаковым для кинетина и зеатина у образца ¹ 1 и снизилось при добавлении зеатина у трех образцов. У образца ¹ 4 на среде с кинетином все регенеранты оказались альбиносами. Средние значения показателя ЗР/100 АС составили 7,0 для кинетина и 4,7 для зеатина. Различия показателей статистически достоверны (p ≤ 0,05) (см. табл. 2).

Улучшение эффективности культивирования пыльников при включении в питательную среду зеатина по параметрам индукции андрогенеза в наших исследованиях не сопровождалось увеличением параметров, характеризующих регенерацию растений. По этой причине оценка показателей общей регенерации растений, выхода зеленых и альбиносных растений должна проводиться не только с учетом общего числа культивируемых пыльников, но и полученных андрогенных структур. Качественные характеристики последних, размер и степень дифференциации, определяют успех регенерации растений. Аналогичные заключения были сделаны A. Redha с соавт. (30). При культивировании пыльников мягкой пшеницы на индукционных средах, различающихся по трем компонентам (источнику углеводов, наличию или отсутствию фиколла и колхицина), наблюдаемое улучшение в индукции андрогенеза не отразилось на параметрах общей регенерации и регенерации зеленых растений по отношению к андрогенным структурам. Причиной выявленных особенностей, по мнению авторов, была различная реакция генотипов на компоненты питательной среды, что повлияло на размер и дифференциацию структур и их способность к регенерации растений.

3. Статистический анализ (AGROS версия 2.09) влияния генотипа и питательной среды на эмбриогенез и регенерацию растений в культуре пыльников тритикале (½ Triticosecale Wittmack) (ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока, 2023 год)

|

Источник изменчивости |

Компоненты дисперсионного анализа SS 1 Df 1 MS 1 F -критерий 1 НСР |

|

Общая изменчивость Фактор А (генотип) Фактор В (питательная среда) Взаимодействие А ½ В |

АС/100 КП 1752,9 19 1501,7 4 375,4 239,8* 2,0 119,1 1 119,1 76,1* 1,3 76,6 4 19,1 12,2* 2,8 |

Продолжение таблицы 3

ЗР/100 КП

|

Общая изменчивость |

14,6 |

19 |

|||

|

Фактор А (генотип) |

12,9 |

4 |

3,2 |

53,9* |

0,4 |

|

Фактор В (питательная среда) |

0,3 |

1 |

0,3 |

5,7* |

0,3 |

|

Взаимодействие А ½ В |

0,4 |

4 |

0,1 |

1,7 |

|

|

ЗР/100 АС |

|||||

|

Общая изменчивость |

386,9 |

19 |

|||

|

Фактор А (генотип) |

260,9 |

4 |

65,2 |

31,6* |

2,3 |

|

Фактор В (питательная среда) |

27,4 |

1 |

27,4 |

13,3* |

1,5 |

|

Взаимодействие А ½ В |

52,6 |

4 |

13,2 |

6,4* |

3,3 |

|

АР/100 КП |

|||||

|

Общая изменчивость |

68,3 |

19 |

|||

|

Фактор А (генотип) |

59,5 |

4 |

14,9 |

90,1* |

0,7 |

|

Фактор В (питательная среда) |

3,4 |

1 |

3,4 |

20,4* |

0,4 |

|

Взаимодействие А ½ В |

2,2 |

4 |

0,6 |

3,3 |

|

Пр и м еч ани е. Описание образцов см. в разделе «Методика». SS — сумма квадратов, Df — степени свободы, MS — средний квадрат, НСР — наименьшая существенная разность; АС/100 КП — число андро-генетических структур на 100 культивируемых пыльников, ЗР/100 КП — число зеленых растений на 100 культивируемых пыльников, ЗР/100 АС — число зеленых растений на 100 андрогенетических структур, АР/100 КП — число альбиносных растений на 100 культивируемых пыльников.

* Влияние статистически значимо при p ≤ 0,05.

Для выявления зависимости эмбриогенеза и регенерации растений от генотипа и питательной среды был проведен дисперсионный анализ (табл. 3). Генотип и гормоны в составе питательной среды оказались статистически значимыми факторами при образовании андрогенетических структур и регенерации растений.

В общей сложности в опыте было получено 673 регенеранта, из которых 213 были зелеными и 460 альбиносами. Среди них на среде с кинетином сформировалось 269 растений, на среде с зеатином — 404. Из общего числа зеленых растений 87 получили на среде с кинетином и 126 — с зеатином. Выход зеленых растений среди общего числа регенерантов на среде с зеатином снизился у образцов ¹ 2 и ¹ 5 с разной отзывчивостью на индукцию андрогенеза. В среднем этот показатель для кинетина составил 32,3 % с варьированием по образцам от 0 до 56,7 %, для зеатина — 31,2 с варьированием от 5,9 до 69,2 % (табл. 4).

Одна из причин слабой эффективности получения DH-линий тритикале в культуре изолированных пыльников — низкий процент регенерации зеленых растений. Средняя эффективность метода, оцененная по количеству зеленых растений на 100 культивируемых пыльников, в работах других авторов составила 5,2 (для 90 донорных линий с варьированием от 1 990

до 18) (33) и 10,87 (для 8 различных генотипов с варьированием 2,48-20,88) (21). В опытах Р.С. Ержебаевой с соавт. (27) частота регенерации зеленых растений для 4 донорных сортов варьировала от 1,4 до 8,6/100 пыльников. Самая высокая эффективность, 55 зеленых растений на донорный колос, выявлена у высокоотзывчивого сорта Bogo в культуре изолированных микроспор (34).

Конечным результатом описанной технологии стало получение удвоенных гаплоидов. Среди таких растений 11,3 % были спонтанными ди-плоидами, остальные (88,7 %) получили в результате колхицинирования. Для удвоения хромосомного набора гаплоидные регенеранты обрабатывали 0,2 % раствором колхицина с добавлением 2 % DMSO в течение 5 ч. После адаптации растений их выращивали в тепличном боксе при 16-часовом фотопериоде и 22-25 ° С до созревания колосьев. Размноженные семена высевали на делянках для последующего изучения селекционной ценности (данные не приведены).

Таким образом, добавление цитокинина зеатина в состав индукционной питательной среды привело к повышению эффективности андроге-неза in vitro у тритикале в сравнении с таковой в присутствии кинетина. В наших опытах, проведенных на образцах тритикале пяти генотипов, средние значения числа эмбриогенных пыльников на 100 культивируемых составили 4,5 (варьирование 1,7-11,4) для кинетина и 6,9 для зеатина (варьирование 2,2-13,9). На среде с кинетином в среднем сформировалось 9,8 ан-дрогенетических структур на 100 культивируемых пыльников, а на среде с зеатином — 15,2. Значения различных показателей, характеризующих регенерацию растений, также зависели от генотипа и источника цитокинина. Улучшение эффективности культивирования пыльников при включении в питательную среду зеатина по параметрам индукции андрогенеза не сопровождалось увеличением параметров, характеризующих регенерацию растений. Из практически одинакового числа культивируемых пыльников на среде с кинетином было получено 269 растений, с зеатином — 404. Выход зеленых растений среди регенерантов составил 87 шт. для кинетина и 213 шт. — для зеатина. Однако число зеленых растений на 100 андрогене-тических структур составило в среднем 7,0 для кинетина и 4,7 — для зеатина. Эти результаты позволяют заключить, что положительный эффект зеатина в сравнении с кинетином при получении гаплоидных растений тритикале в культуре пыльников обусловлен эффективностью индукционной стадии, то есть более высокой частотой формирования андрогенетических структур, а не их лучшей дифференцировкой. Эффективность спонтанного удвоения хромосом составила 11,3 %, искусственного – 68,7 %.

Список литературы Влияние кинетина и зеатина на показатели андрогенеза в культуре пыльников тритикале (Xtriticosecale wittmack) in vitro

- Грабовец А.И., Крохмаль А.В. Тритикале. Монография. Ростов-на-Дону, 2019.

- Горбунов В.Н., Шевченко В.Е. Селекционные достижения по тритикале в научных центрах России и ближайшего зарубежья. Достижения науки и техники АПК, 2015, 29(4): 24-27.

- Shchipak G.V., Matviyets V. G., Shchipak V.G., Wos H., Brzezinski W., Boguslavski R. Breeding hexaploidy triticale (Triticosecale Wittmack) with high bread making quality. Proc. of 8th Inerna-tional Scientific-Practical Conference «Triticale and stabilization production of grain, fodder and products of their processing». Rostov-on-Don, 2018: 159-173.

- Mergoum M., Sapkota S., El Doliefy A.E.A., Naraghi S.M., Pirseyedi S, Alamri M.S., AbuHam-mad W., Triticale (½ Triticosecale Wittmack) breeding. In: Advances in plant breeding strategies: cereals /J.M. Al-Khayri, S.M. Jain, D.V. Johnson (eds.). Springer, Cham, 2019: 405-451 (doi: 10.1007/978-3-030-23108-8_11).

- Yel I., Dönmez B.A., Yeşil B., Tekinsoy M., Saeed F., Bakhsh A. Doubled haploid production — mechanism and utilization in plant breeding. In: Advanced crop improvement. Theory and practice, vol. 1 /Raina A., Wani M.R., Laskar R.A., Tomlekova N., Khan S. (eds.). Springer, Cham, 2023: 321-349 (doi: 10.1007/978-3-031-28146-4_13).

- Mishra A.K., Saini R, Tiwari K.N. Double haploid production and its applications in crop im-provement. In: Agricultural biotechnology: latest research and trends /D.K. Srivastava, A.K. Thakur, P. Kumar (eds.). Springer, Singapore, 2023: 75-101 (doi: 10.1007/978-981-16-2339-4_4).

- Sharma D., Gahtyari N.C., Sharma P., Khulbe R.K., Pal R.S., Kant L. Doubled haploidy: an accelerated breeding tool for stress resilience breeding in cereal. In: Next-generation plant breeding approaches for stress resilience in cereal crops /Mallikarjuna M.G., Nayaka S.C., Kaul T. (eds.). Springer, Singapore, 2022: 199-240 (doi: 10.1007/978-981-19-1445-4_6).

- Wędzony M., Żur I., Krzewska M., Dubas E., Szechyńska-Hebda M., Wąsek I. Doubled haploids in Triticale. In: Triticale /F. Eudes (ed.). Springer, Cham, 2015: 111-128 (doi: 10.1007/978-3-319-22551-7_6).

- Niazian M., Shariatpanahi M.E. In vitro-based doubled haploid production: resent improvements. Euphytica, 2020, 216: 69 (doi: 10.1007/s10681-020-02609-7).

- Eudes F., Chugh A. An overview of triticale doubled haploids. In: Advances in haploid production in higher plants /A. Touraev, B.P. Forster, S.M. Jain (eds.). Springer, Dodrecht, 2009: 87-96 (doi: 10.1007/978-1-4020-8854-4_6).

- Würschum T., Tucker M.R, Maurer H.P. Stress treatment influence efficiency of microspore embryogenesis and green plant regeneration in hexaploid triticale (½Triticosecale Wittmack L.). In vitro Cell Dev. Biol. - Plant, 2014, 50: 143-148 (doi: 10.1007/s11627-013-9539-3).

- Żur I., Dubas E., Krzewska M., Kopeć P., Nowicka A., Surówka E., Gawrońska K., Gołębiowska G., Juzoń K., Malaga S. Triticale and barley microspore embryogenesis induction requires both reactive oxygen species generation and efficient system of antioxidative defence. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2021, 145: 347-366 (doi: 10.1007/s11240-021-02012-7).

- Asif M., Eudes F., Goyal A., Amundsen E., Randhava H., Spaner D. Organelle antioxidants improve microspore embryogenesis in wheat and triticale. In vitro Cell Dev. Biol. - Plant., 2013, 49: 489-497 (doi: 10.1007/s11627-013-9514-z).

- Żur I., Dubas E., Krzewska M., Zieliński K., Fodor J., Janowiak F. Glutathione provides antiox-idative defense and promotes microspore derived embryo development in isolated microspore cultures of triticale (½Triticosecale Wittm.). Plant Cell Reports., 2019, 38: 195-209 (doi: 10.1007/s00299-018-2362-x).

- Henry Y., Vain P., De Buyser J. Genetic analysis of in vitro plant tissue culture responses and regeneration capacities. Euphitica, 1994, 79: 45-58 (doi: 10.1007/BF00023575).

- Abd El-Fatah B.E.S., Sayed M.A., El-Sanusy S.A. Genetic analysis of anther culture response and identification of QTLs associated with response traits in wheat (Triticum aestivum L.). Molec-ular Biology Reports, 2020, 47(12): 9289-9300 (doi: 10.1007/s11033-020-06007-z).

- Zheng M.Y. Microspore culture in wheat (Triticum aestivum L.) — doubled haploid production via induced embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2003, 73: 213-230 (doi: 10.1023/A:1023076213639).

- González M., Hernández I., Jouve N. Analysis of anther culture response in hexaploidy triticale. Plant Breeding, 1997, 116(3): 302-304 (doi: 10.1111/j.1439-0523.1997.tb01003.x).

- Krzewska M, Czyczyło-Mysza I, Dubas E, Gołebiowska-Pikania G, Golemiec E, Stojałowski S, Chrupek M, Żur I. Quantitative trait loci associated with androgenic responsiveness in triticale (½Triticosecale Wittm.) anther culture. Plant Cell Rep., 2012, 31: 2099-2108 (doi: 10.1007/s00299-012-1320-2).

- Krzewska M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Żur I. Identification of QTLs associated with albino plant formation and some new facts concerning green versus albino ratio determinants in triticale (½ Triticosecale Wittm.) anther culture. Euphytica, 2015, 206: 263-278 (doi: 10.1007/s10681-015-1509-x).

- Lantos C., Bona L., Bóda K., Pauk J. Comparative analysis of in vitro anther-and isolated mi-crospore culture in hexaploid triticale (½ Triticosecale Wittmack) for androgenic parameters. Eu-phytica, 2014, 197: 27-37 (doi: 10.1007/s10681-013-1031-y).

- Oleszezuk S., Rabiza-Swidet J., Zimny J., Lukaszewski A.J. Aneuploidy among androgenic prog-eny of hexaploid triticale (½Triticosecale Wittmack). Plant Cell Rep., 2011, 30: 575-586 (doi: 10.1007/s00299-010-0971-0).

- Żur I., Dubas E., Krzewska M., Waligórski P., Dziurka M., Janowiak F. Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (½ Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Rep., 2015, 34: 47-62 (doi: 10.1007/s00299-014-1686-4).

- Juzoń -Sikora K., Nowicka A., Plačková L., Doležal K., Żur I. Hormonal homeostasis associated with effective induction of triticale microspore embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Cul-ture, 2023, 152: 583-604 (doi: 10.1007/s11240-022-02433-y).

- Devaux P., Pickering R. Haploids in the improvement of Poaceae. In: Biotechnology in agriculture and forestry, vol. 56 /C.E. Don Palmer, W.A. Keller, K.J. Kasha (eds.). Springer, Berlin, Heidel-berg, 2005: 215-242 (doi: 10.1007/3-540-26889-8_11).

- Kishii M., Singh S. Haploid production technology: fasten wheat breeding to meet future food security. In: Accelerated plant breeding, vol. 1 /S.S. Gosal, S.H. Wany (eds.). Springer, Cham, 2020: 139-165 (doi: 10.1007/978-3-030-41866-3_6).

- Ержебаева Р.С., Абдурахманова М.А., Бастубаева Ш.О., Таджибаев Д. Эмбриогенез и ре-генерация растений в культуре пыльников гексаплоидной тритикале (½ Triticosecale Witt-mack) под влиянием цитокинина зеатина. Сельскохозяйственная биология, 2019, 54(5): 934-945 (doi: 10.15389/agrobiology.2019.5.934rus).

- Ponitka A., Ślusarkiewicz-Jarzina A. The effect of liquid and solid medium on production of winter triticale (½Triticosecale Wittm.) anther-derived embryos and plants. Cereal Research Com., 2007, 35(1): 15-22 (doi: 10.1556/CRC.35.2007.1.3).

- Marciniak K., Banaszak Z., Wędzony M. Effect of genotype, medium and sugar on triticale (½Triticosecale Wittmack) anther culture response. Cereal Research Communications, 1998, 26: 145-150 (doi: 10.1007/BF03543481).

- Redha A., Talaat A. Improvement of green plant regeneration by manipulation of anther culture induction medium of hexaploidy wheat. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2008, 92: 141-146 (doi: 10.1007/s11240-007-9315-3).

- Wang P., Chen Y. A study of the application of C-17 medium for anther culture. Acta Bot. Sin., 1986, 36: 237-239.

- Мартынов С.П. Статистический и биометрико-генетический анализ в растениеводстве, генетике и селекции. Пакет программ «AGROS 2.09». Тверь, 1999.

- Krzewska M., Czyczylo-Mysza I., Dubas E., Golebiowska-Pikania G., Golemiec E., Stojalowski S., Chrupek M., Zur I. Quantitative trait loci associated with androgenetic respon-siveness in triticale (½Triticosecale Wittm.). Plant Cell Rep., 2012, 31: 2099-2108 (doi: 10.1007/s00299-012-1320-2).

- Oleszezuk S., Sova S., Zimny J. Direct embryogenesis and green plant regeneration from isolated microspores of hexaploid triticale (½ Triticosecale Wittmack) cv. Bogo. Plant Cell Rep., 2004, 22: 885-893 (doi: 10.1007/s00299-004-0796-9).