Влияние климата на риски развития аграрной отрасли (на примере аридного региона)

Автор: Людмила Васильевна Намруева

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 2 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на модернизацию, цифровизацию, информатизацию человеческой деятельности, экономические системы продолжают зависеть от природных факторов. В первую очередь это касается сельскохозяйственной отрасли, зависящей от динамики температуры, количества осадков, которые влияют на выращивание сельскохозяйственных культур, на состояние пастбищ, что важно для развития животноводства. Цель данной статьи – проанализировать ситуацию, сложившуюся в Калмыкии в 2020 г. в результате природно-климатических катаклизмов. С этой целью автором использованы такие методы как анализ документов, материалов республиканских и федеральных СМИ, наблюдение, интервьюирование в ходе научной экспедиции в районы республики. Это позволило услышать мнение сельских жителей, чья жизнедеятельность пострадала от небывалой климатической засухи, и получить достоверную картину последствий природной аномалии. Калмыкия является самым засушливым регионом на юге европейской части России. Сельские районы республики регулярно подвергаются воздействию засухи, один благополучный год чередуется с двумя-тремя неблагополучными. Анализируемый 2020 г. стал самым засушливым, принесшим огромные потери аграрной отрасли республики. Пострадали порядка 54 сельхозорганизаций и 1 416 крестьянских хозяйств, продуктивность пастбищ в республике из-за засухи упала в два-три раза, в наиболее пострадавших районах – еще больше. Сельхозпроизводители несут огромные убытки, что отразится в дальнейшем на развитии агропромышленного комплекса региона. В статье проанализировано, как внутренние (СХО, КФХ, органы власти, минсельхоз) и внешние ресурсы (федеральные органы власти) взаимодействовали в преодолении природных чрезвычайных ситуаций. Отсутствие научного анализа взаимосвязи между природно-климатическими и экономическими факторами препятствует не только принятию необходимых мер поддержки региона, но и предупреждению негативных последствий различных природных аномалий, своевременному адекватному реагированию на них.

Аридный регион, засуха, природное бедствие, аграрная отрасль, пастбище, поголовье скота, корма, гибель животных, водные источники

Короткий адрес: https://sciup.org/149135760

IDR: 149135760 | УДК: 316.342 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.2.15

Текст научной статьи Влияние климата на риски развития аграрной отрасли (на примере аридного региона)

DOI:

В условиях климатического потепления, которое происходит в настоящее время, все новые территории подвергаются засухе, увеличивая площадь деградированных земель. Исследователи отмечают, что одновременно в аридных регионах с большей интенсивностью, чаще повторяются засухи. Ученые и практики подчеркивают значимость информации анализа аридной деградации и ущерба, который она наносит растительному, животному миру, человеческой жизнедеятельности [Залибеков и др., 2020: 3]. Эксперты отмечают, что «изменения климата, наблюдаемые на российской территории, характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух» [Оганесян, 2019: 167].

Все перечисленные характеристики потепления климата наблюдаются в современной Калмыкии, на ее аридных территориях они протекают жестче и более разрушающе. Природные, климатические и антропогенные факторы на хрупких ландшафтах неумолимо приводят к экологическому неблагополучию, социально-экономическим кризисам. Рассмотрим это на примере последствий катастрофической засухи 2020 г. в Республике Калмыкия, которая, являясь крупным аграрным регионом России, специализируется в основном на животноводстве. Калмыцкие исследователи постоянно поднимают тему эко- логически ущербного подхода в развитии агропромышленного комплекса республики, что сказывается на таких негативных последствиях антропогенного воздействия, как бесчисленное количество пастбищ, некогда плодородных, а теперь превращенных в пустыни, безжизненные солончаки, эрозия почв, снижение их плодородия, деградация пастбищных экосистем, истощение природных ресурсов, загрязнение природной среды на техногенных объектах [Традиционное природопользование ... , 2006; Ташнинова, 2006: 58]. Одной из основных экологических проблем региона, вызванной антропогенным воздействием, является деградация естественных кормовых угодий, дефляция почв [Намруева, 2006: 89].

2020 г. запомнится жителям Калмыкии, помимо ограничений, вызванных угрозами и последствиями коронавирусной инфекции, еще и жестокой разрушительной почвенной засухой, какой в истории республики не было. Длительное отсутствие осадков, жесточайшая засуха, катастрофическое истощение пастбищ, нехватка кормов – факторы, которые «приводят либо к прямым убыткам организаций агропромышленного комплекса, либо потребует от них дополнительных затрат на перепрофилирование или, как минимум, переход к использованию более засухоустойчивых сортов» [Рубан и др., 2018: 13].

Засушливый климат стал одним из определяющих факторов того, что данный регион отнесен к числу «территорий с неблагоприятными природно-климатическими и социально-экономическими условиями для сельскохозяйственного производства». Эксперты отмечают, что «нали- чие правового статуса неблагоприятного региона актуализирует задачу более детального их исследования с целью выявления возможностей развития и повышения эффективности использования производственного потенциала» [Развитие агропродовольственных систем ... , 2020: 27, 36].

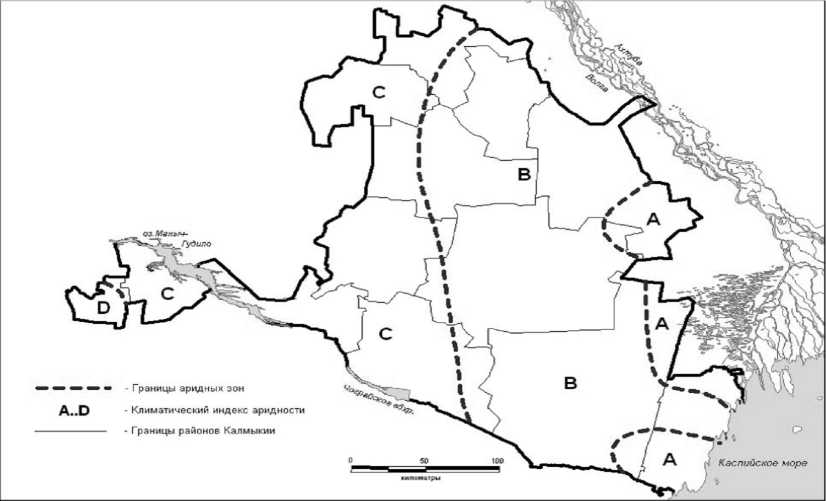

Калмыцкие экологи считают основным показателем существования экосистемы региона степень засушливости (аридности) территории [Ташнинова, Ташнинова, 2010: 52–53]. Б. Виноградов с коллегами, выполнив расчеты климатических индексов аридности, создали карту арид-ности климата (карта 1), выделив четыре аридные зоны Калмыкии [Виноградов, Сорокин, Федотов, 1995], описание которых дано в приведенной ниже таблице.

Как видно из данных таблицы, большей части территории Калмыкии свойственна низкая степень увлажнения от 0,3–0,4, что свидетельствует об очень сухой и сухой зоне, гидротермический коэффициент от 0,5–0,6 – о засушливой зоне. Эти показатели соответствуют границам пустынь и полупустынь. Небольшая территория региона, где ГТК 0,7–0,75, является локальностью неустойчивого земледелия. Годовое количество осадков 210–340 мм на территории республики свидетельствует о ее засушливости. В 2020 г. количество осадков не достигло и этого минимального рубежа, так как зима была малоснежной; весной, летом, осенью не было дождей, что еще более усугубило состояние хрупкого ландшафта аридных зон республики.

Проанализируем, как природная аномалия 2020 г. в виде небывалой засухи в Калмыкии повлияла на состояние ее аграрной отрасли, в том числе на фермерские хозяйства. Фермерский уклад достаточно распространен в Калмыкии, его доля составляет одну треть производства валовой сельхозпродукции. Крестьянские (фермерские) хозяйства в республике, имея хороший потенциал, способны доминировать в производстве сельскохозяйственной продукции. По оценке экспертов, «средневзвешенная доля фермерского уклада всех регионов ЮФО и СКФО увеличилась от 10,9 % (в среднем за 2005–2007 гг.) до 17,2 % (в среднем за 2015–2017 гг.), максимальное значение – 31,4 % достигнуто фермерами Калмыкии» [Развитие агропродовольствен-ных систем ... , 2020: 24]. Поэтому объектом нашего исследования стали фермерские хозяйства республики, от деятельности которых во многом зависит развитие аграрной отрасли степного региона, судьба его сельских поселений. Владельцы КФХ стремятся обеспечить не только свою экономическую рентабельность, но и продовольственную безопасность республики и государства [Намруева, 2017: 77].

Природное бедствие и состояние аграрной отрасли Калмыкии в 2020 году

Ситуация в аграрной отрасли республики в 2020 г. оказалась непредсказуемой, очень сложной. Отсутствие весенних дождей, во время которых степь обретает кормовую ценность, постоянные безжалостные суховеи, майские заморозки до -10 градусов, летние полчища саранчи, небывалый летний зной (температура почвы достигала 68 градусов), продолжительная засуха привели в критическое состояние порядка трех миллионов гектаров земель сельхозназначения, на которых сосредоточена подавляющая часть

Таблица

Аридные зоны Калмыкии

|

Название зоны |

Место расположения |

ГТК * |

Количество осадков |

Почвы |

|

А: сильно аридная |

Крайний восток и юго-восток |

0,3–0,4 |

Менее 300 мм |

Солончаки, бурые солончаковые почвы и бугристо-грядовые пески |

|

В: средняя аридная |

Большая часть восточной территории – северные пустыни или южные полупустыни |

0,4–0,5 |

250–300 мм |

Бурые песчаные и супесчаные аридные почвы |

|

С: умеренно аридная |

Большая часть Западной Калмыкии (Ергенинская возвышенность и часть Сальско-Манычской гряды) |

0,5–0,6 |

300–400 мм |

Сухие степи или северные полупустыни |

|

D: слабо аридная |

Большая площадь на крайнем западе республики |

0,70–0,75 |

400 мм |

Чернозем Южных степей |

Примечание. Составлено по: [Виноградов, Сорокин, Федотов, 1995]. * – гидротермический коэффициент.

крупного рогатого скота, овец и лошадей. В связи с этим распоряжением главы Республики Калмыкия от 22 июля 2020 г. был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в семи из 13 районов республики – Лаганском (расположен в зоне А и B), Черноземельском (зона А и B), Юстинском (зона А и B), Яшкульском (зона B), Целинном (зона C), Приютненском (зона C) и Ики-Бурульском (зона C) районах. В октябре в список пострадавших от засухи районов был внесен Кетченеровский (зона B и C). Отметим, что каждый рассматриваемый район расположен на территории двух зон по классификации аридности (см. рисунок и таблицу). По данным экспертов, «недостаток, а то и полное отсутствие пастбищных кормов негативно сказались на физическом состоянии сельхозживотных. При этом расход грубых кормов увеличился больше чем в три раза, концентрированных – в 3,6 раза» [Мельников, 2020].

Специальные районные комиссии обследовали 3 млн га и выявили гибель пастбищ на территории 2,8 млн га. В хозяйствах пострадавших районов находится 280 тыс. голов крупного рогатого скота и 1 млн 958 тыс. голов овец и коз. Для сохранения, предотвращения гибели этого поголовья необходимо дополнительное приобретение зернофуража, грубых кормов. Ущерб от потери пастбищной массы оценивается в 800 млн руб., в совокупности с затратами на вынужденную закупку и транспортировку кормов получается 1 млрд 80 млн рублей [Бюрчиев, 2020б].

С целью недопущения массового падежа животных многие животноводы из вышеуказанных районов столкнулись с ситуацией, когда летом пришлось подкармливать животных сеном за счет зимних запасов, что привело к значительному увеличению затрат на приобретение дополнительных запасов фуража. Следует заметить, что фермерские хозяйства значительно дифференцированы. Так, часть из них, не имея собственную технику, корма приобретает. Те, кто имеет технику, способен заготавливать и сено, и корма. Из слов опытнейшего животновода следует, что на подготовку зимних запасов потрачено больше 2 млн руб., 250 коров и быков подкармливаем только вечером, чтобы их поддержать, для этого ежедневно нужны 10 рулонов, тогда как один обходится в 1 300 рублей [В Калмыкии объявлен ... , 2020].

Отметим, что с ситуацией засухи столкнулись аграрии не только аридных территорий республики (зоны A, B, C), но и локаций, благоприятных для развития зерноводства (зона D). Яшал-тинский район, относящийся к слабо аридной зоне (зона D), специализируется на растениеводстве, и до 2020 г. ежегодно добивался высоких показателей по производству зерна. Во время научной экспедиции КалмНЦ РАН в сентябре 2020 г. жители сел Яшалтинского района автору статьи признавались, что в нашем плодородном крае пришлось подкармливать скотину раньше, чем обычно, никогда такого не было. Нынешней весной –

Рисунок. Распределение аридных зон Калмыкии

Примечание. Составлено по: [Ташнинова, 2006; Ташнинова, Ташнинова, 2010].

летом не было дождей, поэтому в степи нет травостоя . Жители сельских поселений Яшалтинс-кого района в рассматриваемой ситуации оказались в несколько лучшем положении, чем большинство селян республики. Поголовье яшалтин-цев выпасается на стерне, оставшейся после уборки зерновых, которая в создавшихся условиях оценивается на вес золота. Выпасы на стерне помогли сохранить поголовье, но не способны заменить сочную питательную массу. Животноводы других районных муниципальных объединений в поисках жнивья вынуждены были отправлять отары овец, гурты коров не только за пределы района, но и республики, преодолевая десятки километров. Они были вынуждены по пути следования обеспечивать водой животных, оставшихся без подножного корма.

Владельцы хозяйств столкнулись также с проблемой недостатка/отсутствия воды, которая долгие десятилетия не решается в республике. Из-за засухи на многих животноводческих стоянках высохли колодцы, поэтому фермеры вынуждены доставлять воду из г. Элисты. С этой целью одни приобретают подержанные КамАЗы с емкостью на 40 кубов (2 000 литров), другие покупают водовозы для нужд своих хозяйств.

Глава РК Б. Хасиков обратился к руководству Министерства сельского хозяйства России с просьбой оказать помощь региональной отрасли АПК. В связи с этим министр сельского хозяйства РФ Д. Патрушев направил в Калмыкию рабочую группу, которую возглавил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Д. Бутусов. Эксперты с 5 по 7 октября ознакомились с истинным положением дел в обеспеченности кормами, с состоянием племенных животных в районах республики, пострадавших от засухи и нашествия саранчи. Заключения рабочей группы легли в основу принятия решения о порядке и видах оказания государственной помощи, необходимой аграрной отрасли Республики Калмыкия.

Калмыцкие депутаты федеральных законодательных органов активизировали свою деятельность, чтобы российские власти обратили особое внимание на бедственное положение сельскохозяйственной отрасли в Калмыкии. 23 сентября депутат Госдумы РФ Б. Адучиев с членами комитета ГД по аграрным вопросам встретился с министром сельского хозяйства РФ Д. Патрушевым, его заместителями, руководством других важных организаций, действующих в АПК страны. На встрече калмыцкий депутат проинформировал о сложившейся драматической ситуации в животноводстве Калмыкии из-за аномальной почвенной засухи и нашествия саранчи: «Селяне вынуждены уже с августа кормить скот, и потребуется двойной расход кормов для содержания поголовья животных. Необходима государственная поддержка, а в данный момент – оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию» [Бадмаев, 2020: 3].

По ходатайству Б. Адучиева председатель комитета ГД по аграрным вопросам В. Кашин обратился к Председателю правительства Российской Федерации М. Мишустину с просьбой оказать помощь сельхозтоваропроизводителям Республики Калмыкия в приобретении и транспортировке грубых кормов и зернофуража, чтобы сохранить маточное поголовье мелкого и крупного рогатого скота [Бадмаев, 2020].

31 октября 2020 г. было подписано распоряжение о выделении республике средств по засухе в размере 562 млн рублей. В дополнение к федеральным средствам республиканский Минсельхоз перераспределил средства в сумме 38,4 млн руб. для поддержки аграриев. Помощь пойдет по таким целевым направлениям, как откорм скота, товарное производство и тонкорунная шерсть [Цурюмова, 2020].

В октябре 2020 г. в республике по итогам анализа обеспечения подтверждающими документами затрат хозяйств на приобретение кормов и их транспортировку выявлено, что у подавляющего большинства сельхозтоваропроизводителей таких документов нет. Министр сельского хозяйства РК М. Менкнасунов в ноябрьском интервью газете «Степные вести» отметил, что хозяйства, приобретавшие корма наличными, могут не рассчитывать на компенсацию.

11 ноября правительство республики приняло новый порядок субсидирования СХО и КФХ, согласованный с Министерством сельского хозяйства РФ. Так, например, вводится критерий «финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов растительных, соломы и зерна на кормовые цели с учетом транспортировки в целях компенсации ущерба», рассчитываемый исходя из численности маточного поголовья сельхозжи-вотных у каждого хозяйствующего субъекта [Болдуринова, 2020].

Согласно таблице коэффициентов, приведенной в приказе Минсельхоза России от 11 февраля 2020 г. и опубликованной на сайте этого ведомства, одна условная голова приравнивается к одной корове или десяти овцам. На одну услов- ную голову скота выделено чуть более двух тысяч рублей, безусловно, такой суммы явно недостаточно для закупки кормов. «На такие деньги и кошку не прокормишь», – скептически заявляют животноводы, утверждая, что размер федеральных и региональных выплат не соответствует масштабам бедствия [Пострадавшие от засухи ... , 2020]. В Калмыкии 27 ноября 2020 г. начался прием документов на получение субсидий, предназначенных для фермеров, пострадавших от засухи.

Депутат Народного хурала РК от «Справедливой России» Н. Манджиев считает, что в итоге республика потеряет до 80 % от общего поголовья скота. Согласно его мнению, руководству региона необходимо было добиваться субсидий не на закупку кормов, а на компенсацию потерь поголовья скота по рыночной цене. В случае потери скота (корова стоит 40 тыс. руб.) составляется с ветеринарами акт, фиксируется падеж на фото, видео, владелец скота мог бы рассчитывать на определенную сумму (40 тыс. руб., помноженные на количество павших голов). Депутат законодательного органа РК в июле на сессии хурала поднял вопрос, что республике нужно не менее 3 млрд руб., чтобы компенсировать ущерб от засухи. Осенью эта сумма возросла, так как состояние скота значительно ухудшилось. По его новым подсчетам, республике потребуется около 5 млрд руб. для оказания существенной помощи сельхозтоваропроизводителям [Пострадавшие от засухи ... , 2020] .

Оценка фермерами последствий засушливого лета 2020 г.

Используя печатные и электронные средства массовой информации, где опубликованы эмоциональные интервью с фермерами, проанализируем многочисленные проблемы владельцев семейных хозяйств, с которыми они столкнулись летом 2020 года. Основное поголовье скота в республике с 1990-х гг. находится в КФХ, это более 80 % овец и 85 % КРС. В экстремальных условиях 2020 г. очень сложно организовать независимых владельцев, чтобы они сообща могли реагировать на возникшие риски и угрозы.

В. Мудаев, более 14 лет возглавляющий Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств Калмыкии, по совместительству являющийся председателем КРО профсоюза работников АПК России, отме- чает: «В прошлые годы, когда случались засухи, фермеров постоянно упрекали в том, что они, надеясь на теплую зиму, практически не готовятся к зимовке, пускают все “на авось”. Но засушливый 2020 г., безусловно, повлияет на дальнейший настрой, ответственность, поведение фермеров. Пастбища истощены, засухи продолжатся, состояние пастбищ необходимо улучшать» [Владимир Мудаев, 2020].

Масштабы последствий засухи огромны. По мнению опытного гуртоправа, из-за погодных аномалий животноводы республики могут потерять большую часть маточного поголовья. По его наблюдениям и по оценке других фермеров, уже потеряно процентов 40 этого поголовья. Еще пятая часть оставшегося ослабевшего поголовья погибнет зимой [Пострадавшие от засухи ... , 2020].

На помощь государства многие фермеры надеются, ведь проблемы масштабные, без крупных инвестиций они никогда не решатся. Так, один из таких владельцев частного хозяйства поделился своими размышлениями: «В районах не осталось совхозов, колхозов, а частникам особо никто не помогает. Хотя государство, конечно, должно помогать сельхозпроизводителям. К примеру, летом фермеры в одиночку безрезультатно борются с нашествием саранчи, которая опустошает пастбища, вред равносилен засухе. Необходимо всю степь не только в республике, но и в соседних регионах одновременно обрабатывать, подключать, как прежде, авиацию» [Бюр-чиев, 2020б].

Оказавшись в бедственном положении, многие владельцы хозяйств предприняли действия, на которые они в обычной ситуации никогда бы не решились. Так, фермер из Кетченеровского района (зона С) летом продал половину поголовья самых слабых коров за ту цену, которую давали на скотобойне: 100 руб. за килограмм – за тех, что отощали, но стояли на ногах, 70 руб. – за лежачих. На вырученные средства приобретали тонны кормов. По его словам, приобретаемое сено низкого качества, так как у него питательность низкая, что требует докупки концентрированных кормов. В сложных условиях бескормицы подкармливают животных и зерном (пшеницей, ячменем), кукурузой, отходами от семечек, патокой, при ухудшении ситуации придется колоть витамины [Пострадавшие от засухи ... , 2020] . Как видим, фермеры, надеясь на помощь со стороны государства, все же предпринимают собственные действия по решению проблем.

Сельхозпредприниматели считают, что помощь государства их хозяйствам необходима, но множество нюансов не позволяет на нее рассчитывать. Поэтому они даже не пытались разобраться в системе расчета субсидий. Многие рассчитывают только на свои возможности, ту базу, которую создали в прежние годы. Опытный хозяйственник Н. Манджиев отметил, что в прошлом году был построен откормочный цех, где на откорме находится слабое поголовье и молодняк. После продажи этих животных вырученные средства позволяют сельхозпредприятию существовать. Кроме этого, летом спасали 420 гектаров пастбищ, засеянных сорго. Хозяйство Ман-джиева выращивает 500 голов КРС и, несмотря на трудности, скотину калмыцкой породы не продавали, так как действует эмбарго, который запрещает ее продажу за пределы ЮФО. Но потенциальные покупатели есть, например, из Казахстана, Киргизии [Пострадавшие от засухи ... , 2020].

В конце декабря 2020 г. субсидии получили те фермеры, кто «не является иностранным юридическим лицом, не получает другие субсидии из бюджета республики, зарегистрирован в ИФНС Калмыкии, предоставил отчетность товаропроизводителей АПК за 2019 г., имеет в собственности или аренде коров, овцематок, ко-зоматок, конематок, верблюдиц, а также имеет свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре для племживотноводств», – следует из инфографики, опубликованной 27 ноября на странице Минсельхоза Калмыкии в Instagram.

Финансовые средства из расчета 2 150 руб. на одну голову крупного рогатого скота или 215 руб. на одну овцематку перечислены фермерам в конце декабря 2020 года. По подсчетам фермеров, средств, выделенных государством, не хватит, чтобы прокормить коров даже месяц [Бюрчиев, 2020а].

Анализ региональных СМИ показал, что в решении возникших проблем аграрии действуют по-разному. Так, отдельные сельхозпроизводители во время засухи сократили поголовье. Худых, ослабленных ягнят никто не покупал, поэтому овцеводы обменивали их на сено и зерно. Животноводы, думая о будущем, планируют всю прибыль пустить на корма, так как в создавшихся условиях сложно сохранить поголовье.

Фермеры из списка пострадавших районов начали подкармливать овец в июле – августе, чтобы подкрепить маток к осеменению, поддержать их в хорошем состоянии к мартовскому окоту. Если поголовье не сможет продержаться до первой травы, то фермерам придется дополнительно сокращать численность крайне слабых сельхозживот-ных, чтобы прокормить оставшихся.

Других фермеров выручает то, что в предыдущие благополучные годы – с 2016 по 2018 г. было заготовлено сено, которым стали кормить скот с летних месяцев 2020 года. В отсутствие пастбищ в районе, так как все выгорело, некоторые животноводы перегнали свое стадо на границу с Астраханской, Волгоградской областями. КРС приходилось подкармливать, а овцы еще паслись в степи. Кто-то из животноводов успел в июне купить рулоны сена, тонны зерна, но их явно недостаточно до окончания зимовки. В соседних со степной республикой областях калмыцкие фермеры все скупили, цены на необходимую продукцию растут с космической скоростью. Так, рулон сена у торговцев из Ростовской области осенью 2020 г. стоил 2 300–2 500 рублей. Сено дешевле можно приобрести за тысячи километров от Калмыкии: в Казани, Рязанской области, в Марий Эл, но для этого потребуются немалые средства на транспортировку. И неизвестно, оформляют ли тамошние сельхозпроизводители документы купли-продажи.

Отдельные сельхозпроизводители считают, что чиновники неоправданно усложнили процедуру субсидирования. Фермерам, получившим субсидии, будет невозможно отчитаться, так как корма приобретены без платежных документов, потому что тем, кто реализует корма, невыгодно платить налоги. Агропредприниматели, которых поддержали в такое сложное время, не должны допустить сокращение поголовья, указанного в статистике. В случае, если они начнут продавать часть скота, чтобы купить корм, они будут обязаны вернуть деньги государству. Поэтому некоторые скотовладельцы считают, что сто-двести тысяч финансовой поддержки не стоят тех проблем, которые возникнут у них после зимовки. Многочисленные проверки, написание бесконечных отчетов не дадут спокойно работать [Бюрчиев, 2020а]. Фермеры должны немыслимым образом найти выход из создавшейся ситуации.

Согласно порядку предоставления субсидии на компенсацию ущерба, нанесенного засухой, отчитаться о расходах «с приложением копий подтверждающих документов» фермеры обязаны до 1 июня 2021 года. Республиканские власти уточнили, что к подтверждающим документам относятся договоры, платежные документы, кассовые ордера, товарные чеки, товарные накладные. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности субсидируемого маточного поголовья животных по состоянию на 30 апреля 2021 г., говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства республики [Постановление правительства ... , 2020].

Засуха в аридном регионе фиксируется каждые два года. Несмотря на это, в аграрном ведомстве, к сожалению, не оказалось ни методики оценки ущерба от засухи, ни четкого алгоритма действий в таких ситуациях, даже элементарного взаимодействия с районами по обмену информацией. С октября 2020 г. введена новая форма оперативной отчетности об обеспеченности хозяйств кормами. Каждый понедельник до 12 часов в министерство поступает информация с мест, которая позволяет определить, дефицит увеличился или уменьшился, когда были приобретены корма, в каком количестве и по какой цене. Несколько лет назад районные отделы АПК минсельхоза перевели в муниципалитеты, связь между ними нарушилась. Это привело к десинхронизации в действиях, что негативно сказывается в чрезвычайных ситуациях. По мнению министра М. Менкнасунова, «необходимо перейти к другой модели сельского хозяйства в регионе, от экстенсивных методов хозяйствования к высокорентабельному сельскохозяйственному производству. Нужно делать больший акцент на мелиорации, стойловом откорме скота и особенно на бережном использовании пастбищ, которые в последние годы очень жестоко эксплуатируются» [Болдуринова, 2020].

Заключение

Республика Калмыкия относится к южнороссийским аридным регионам, где ярко проявляются деградационные процессы, которые приводят к снижению получаемой аграрной продукции, количественной и качественной потере природных ресурсов. Основными особенностями климата региона являются знойное и сухое лето с постоянными засухами и суховеями (летом бывает до 120 суховейных дней), продолжительная осень без дождей, малоснежная зима с оттепелями и короткая весна, резко переходящая в жаркое лето. Регион является самым засушливым на юге европейской части России.

Годовое количество осадков составляет 210–340 мм. Калмыкия входит в список территорий с неблагоприятными условиями для про- изводства сельскохозяйственной продукции. Засушливый климат, отсутствие крупных надежных водных источников не позволяют расширять посевные площади для развития растениеводства, кормопроизводства, без которых невозможно развивать основную отрасль республики – животноводство. Агропромышленный комплекс в сильной степени зависит от природноклиматических факторов. Сельские районы Калмыкии регулярно подвергаются воздействию засухи, один благополучный год чередуется с двумя-тремя неблагополучными. 2020 г. стал самым засушливым, принесшим огромные потери аграрной отрасли республики, которые рассмотрены в данной статье. Отсутствие научного анализа взаимосвязи между природно-климатическими и экономическими факторами препятствует не только принятию необходимых мер поддержки региона, но и предупреждению негативных последствий различных природных аномалий, своевременному адекватному реагированию на них.

Список литературы Влияние климата на риски развития аграрной отрасли (на примере аридного региона)

- Бадмаев Ч., 2020. Оказать помощь сельхозтоваропроизводителям Калмыкии // Хальмг унн. URL: http://halmgynn.ru (дата обращения: 08.10.2020).

- Болдуринова Е., 2020. Максим Менкнасунов: В 2020 г. Калмыкия попала в «идеальный шторм», из которого аграриям нужно помочь выбраться // Степные вести. 18 ноября. URL: http://tegrk.ru (дата обращения: 10.02.2021).

- Бюрчиев Б., 2020а. Субсидии создали дополнительные проблемы для фермеров Калмыкии. URL: https:// www.kavkaz-uzel.eu/articles/358009/ (дата обращения: 28.12.2020).

- Бюрчиев Б., 2020б. Фермеры Калмыкии оказались на грани банкротства из-за засухи. URL: https://www. kavkaz-uzel.eu/articles/352542/ (дата обращения: 08.10.2020).

- Виноградов Б. В., Сорокин А. Д., Федотов П. Б., 1995. Картографирование климатической аридности территории Калмыкии // Биота и природная среда Калмыкии : сб. ст. / под ред И. С. Зонна и В. М. Неронова. М. : ТОО «Коркис». С. 253–258.

- В Калмыкии объявлен режим ЧС на территории 7 районов, 2020. URL: https://vesti-kalmykia (дата обращения: 03.12.2020).

- Владимир Мудаев: Мы не лебедь, рак и щука, 2020 // Степные вести. 17 ноября. URL: http://tegrk.ru (дата обращения: 10.02.2021).

- Залибеков З. Г., Мамаев С. А., Гринченко О. С., Котенко М. Е. [и др.], 2020. О приоритетах развития стратегии исследований засушливых земель мира // Аридные экосистемы. Т. 26, № 3 (84). С. 3–13. DOI: https://doi.org/10/24411/1943-3916-2020-10101.

- Мельников Р., 2020. В Калмыкии из-за засухи планируют изменить систему сельского хозяйства // Российская газета – Экономика Юга России. № 236 (8290). 20 окт. URL: http://rg.ru (дата обращения: 10.12.2020)

- Намруева Л. В., 2006. Локальные сообщества и угроза разрушения природной среды // Традиционное природопользование и степные экосистемы Калмыкии. Элиста : АОр «НПП “Джангар”». С. 88–97.

- Намруева Л. В., 2017. Современное село Калмыкии: социологический срез. Элиста : КалмНЦ РАН. 180 с.

- Оганесян В. В, 2019. Климатические изменения как фактор риска для экономики России // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. № 3 (373). С. 161–184.

- Постановление правительства Республики Калмыкия от 17 ноября 2020 г. № 354 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера в 2020 году», 2020. URL: h ttp://kalmr egion .r u (дата обращения: 30.01.2021).

- Пострадавшие от засухи калмыцкие фермеры посчитали недостаточной помощь властей, 2020. URL: http://kalmykia-online.ru/articles/review/16801 29.11.2020 (дата обращения: 30.11.2020).

- Развитие агропродовольственных систем в регионах России, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства: возможности и регулирование, 2020 / С. А. Андрющенко, Р. П. Кутенков, В. Л. Шабанов [и др.] ; под общ. ред. С. А. Андрющенко. Саратов : Саратовский источник. 215 с.

- Рубан Д. А., Серпова К. И., Яшалова Н. Н., Васильцов В. С. [и др.], 2018. Глобальные изменения климата как фактор риска для российской экономики: методологические вопросы // Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. № 3. С. 10–25.

- Ташнинова Л. Н., 2006. Современное состояние ландшафта и экологические проблемы Калмыкии // Традиционное природопользование и степные экосистемы Калмыкии. Элиста : АОр «НПП “Джангар”». С. 45–75.

- Ташнинова Л. Н., Ташнинова А. А., 2010. Почвы аридных зон Калмыкии // Вестник Южного научного центра РАН. Т. 6, № 1. С. 52–61.

- Традиционное природопользование и степные экосистемы Калмыкии, 2006 / Н. Г. Очирова, Э. У. Омакаева, Л. Н. Ташнинова, Н. М. Богун [и др.]. Элиста : АОр «НПП “Джангар”». 112 с.

- Цурюмова Т., 2020. Фермеры Калмыкии получат субсидии уже в декабре // Степные вести. 11 нояб. URL: http://tegrk.ru (дата обращения: 10.02.2021).