Влияние климатических факторов на годовой сток рек криолитозоны Средней Сибири

Автор: Прысов Д.А., Мусохранова А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросу о влиянии климатических факторов на годовой сток рек. Актуальность результатов изучения годового стока рек криолитозоны Средней Сибири обусловлена масштабами и интенсивностью проявления последствий климатических изменений для гидрологического режима территорий распространения вечной мерзлоты. Целью исследования является анализ зависимости изменения годового стока рек криолитозоны Средней Сибири от климатических факторов. Были использованы фондовые материалы Управления гидрометеорологической службы - данные многолетних наблюдений за стоком на гидрологических постах и атмосферными осадками на метеостанциях исследуемого района, а также использовались справочные данные. Длительность рядов наблюдений на отдельных объектах составляет более 50 лет и включает годы с различной гидро-климатической обстановкой. При обработке и анализе данных при построении зависимости годового стока рек от климатических факторов использовался метод множественного регрессионного анализа. Проведено исследование годового стока рек на территории девяти водосборных бассейнов криолитозоны Средней Сибири. Были получены уравнения, отражающие зависимость годового стока рек от комплекса гидро-климатических параметров. Несмотря на то, что роль климатических факторов в формировании годового стока криолитозоны является ведущей, другие факторы, такие как лесная растительность, почвы, размеры и геологические особенности водосборов, также имеют большое значение. Анализ гидрологических моделей свидетельствует о том, что их годовой сток достоверно связан с комплексом гидроклиматических параметров. Для всех водотоков увеличение стока связано с ростом годовой величины атмосферных осадков и снижается с ростом майских температур воздуха. Увеличение годового стока также связано с ростом температуры воздуха в июне и сентябре, что косвенно свидетельствует о том, что в формировании стока рек определенное участие принимает мерзлотная влага периодически оттаивающих верхних горизонтов почв.

Годовой сток, климатические факторы, криолитозона средней сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/14084489

IDR: 14084489 | УДК: 630*116.2(571.53+571.54)

Текст научной статьи Влияние климатических факторов на годовой сток рек криолитозоны Средней Сибири

Введение . Вакуумная сушка является одной из наиболее перспективных технологий консервирования продуктов питания, которая в последнее время находит все большее применение в пищевой промышленности [1, 2]. Для обеспечения наибольшей эффективности проведения данного процесса необходимо научное обоснование выбора технологических режимов обезвоживания. Правильно подобранные режимы сушки обеспечивают высокую степень сохранности органолептических и физикохимических свойств продукта и при возможности обеспечивают высокую производительность при минимальных затратах энергии.

Методом вакуумной сушки возможно обезвоживать широкий спектр пищевого сырья, в том числе плодово-ягодного, что позволяет сгладить сезонность выработки данной продукции и улучшить структуру питания различных слоев населения [3–5]. Обезвоженные плоды и ягоды могут реализовываться как в качестве самостоятельного продукта через торговые сети, так и в качестве добавки в различные продукты с целью обогащения витаминами и микроэлементами [6, 7].

Цель исследования : подбор температурных режимов вакуумной сушки плодов и ягод.

Объекты, методы и результаты исследования . Объектами исследования служили такие плоды и ягоды, как жимолость, ирга, брусника, черная смородина, облепиха.

Диапазон исследуемых режимов вакуумной сушки подбирался таким образом, чтобы обеспечивалось явление кипения влаги при данной температуре и давлении. Опыты проводили на лабораторной вакуумной сушильной установке при остаточном давлении P = 6–7 кПа, плотности теплового потока q = 5,5 кВт/м2 и температурах нагрева от 40 до 80 °С с шагом в 10 градусов. Плоды и ягоды сушили на поддонах в один слой.

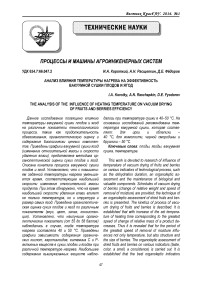

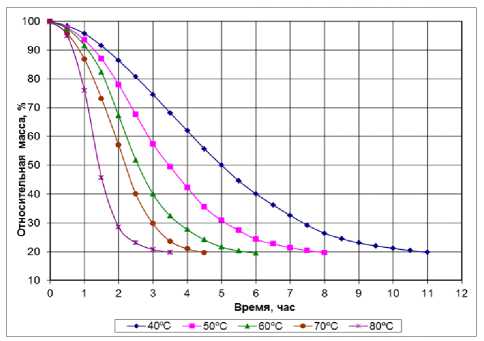

На рисунке 1 представлены графики изменения относительной массы и скорости вакуумной сушки продукта на примере ягод жимолости, в таблице 1 – продолжительность вакуумной сушки всех объектов исследования.

Весь процесс вакуумной сушки можно представить тремя этапами. На первом этапе включается вакуумный насос, благодаря чему в сушильной камере происходит снижение давления до установленной величины, в данном случае – до 6–7 кПа. При этом в продукте наблюдается снижение температуры на несколько градусов, а относительная масса уменьшается на 2–5 %. На этом этапе происходит удаление влаги макрокапилляров продукта. Спустя 10 мин, когда давление в камере достигнет требуемого уровня, включаются инфракрасные нагреватели. Температура и скорость обезвоживания продукта при этом начинают повышаться, и начинается второй этап обезвоживания.

На втором этапе сушки после включения инфракрасных нагревателей происходит рост скорости сушки. Для каждого вида ягоды характерно свое время обезвоживания, соответствующее наибольшей скорости удаления влаги. При этом с повышением установленной температуры нагрева сокращается время, соответствующее наибольшей скорости изменения относительной массы вещества. Так, для ягод жимолости при температуре нагрева 40 °С наибольшая скорость удаления влаги (порядка 6 %/ч) наблюдается через 3,5–4 ч после начала процесса сушки. При повышении температуры нагрева до 60 и 70 ºС время наибольшей скорости сушки понижается до 2–2,5 ч. Наибольшая скорость обезвоживания ягод жимолости (30 %/ч) наблюдалась при заданной температуре нагрева 80 °С через 1,5 ч после начала процесса сушки.

а

б

Рис. 1. Графики вакуумной сушки ягод жимолости (P = 6–7 кПа, q = 5,5 кВт/м2): а – изменение относительной массы; б – скорость сушки ягод

Продолжительность вакуумной сушки ягод при подборе температуры, ч

Таблица 1

|

Вид ягоды |

Температура сушки, °С |

||||

|

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

|

|

Жимолость |

11 |

8 |

6 |

4,5 |

3,5 |

|

Ирга |

8 |

5,5 |

4 |

3 |

2,5 |

|

Брусника |

9,5 |

7 |

4,5 |

3,5 |

3 |

|

Черная смородина |

12 |

9 |

6,5 |

5 |

4,5 |

|

Облепиха |

9,5 |

7,5 |

6 |

5 |

4 |

Также установлено, что на время наибольшей скорости удаления влаги влияет не только температура, но также структура и размер самих плодов и ягод. Так, для плодов ирги время наибольшей скорости сушки составляет от 1 до 2 ч после начала процесса, в то время как для ягод черной смородины это значение составляет от 1,5 до 4 ч в температурном диапазоне от 40 до 80 °С. По всей видимости, повышение геометрического размера и толщины кожицы ягод являются факторами, способствующими снижению интенсивности миграции молекул воды из центра продукта к его наружным слоям, что обуславливает увеличение времени, необходимого для достижения наибольшей скорости удаления влаги. На втором этапе сушки происходит удаление влаги микрокапилляров и осмотически связанной влаги.

На третьем этапе, соответствующем снижению скорости сушки, происходит удаление из материала влаги моно- и полимолекулярной адсорбции, характеризующейся наибольшей энергией связи.

Для определения органолептической оценки использовалась методика, предусматривающая оценку по таким показателям, как цвет, вкус, запах и консистенция, каждый из которых оценивался по 15-балльной шкале. Таким образом, суммарная максимальная оценка составляла 60 баллов.

В таблице 2 представлены результаты органолептической оценки сухих плодов и ягод.

Наилучшие органолептические показатели (от 55 до 58 баллов) наблюдались в случае, когда температура нагрева была равна 40 и 50 °С. Дальнейшее увеличение температуры до 80 °С влечет за собой ухудшение органолептической оценки до 42–46 баллов.

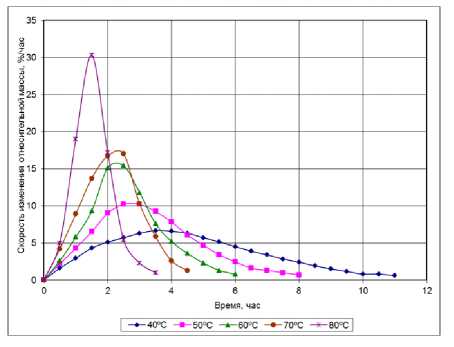

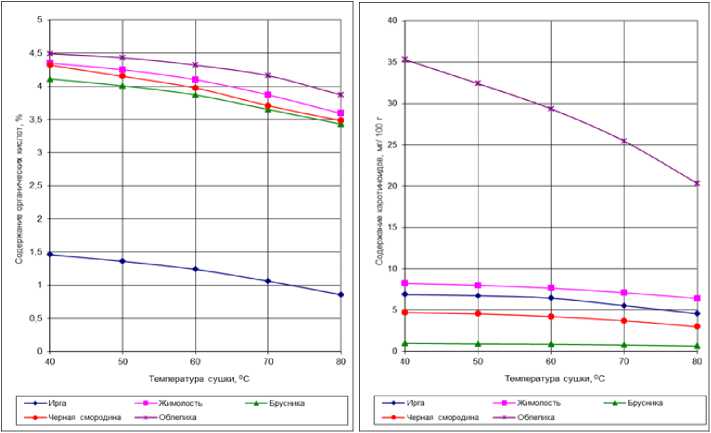

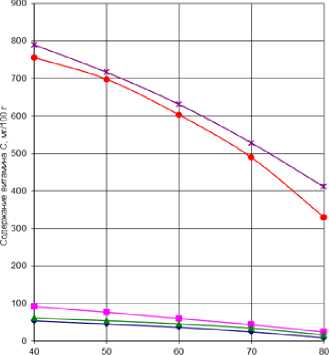

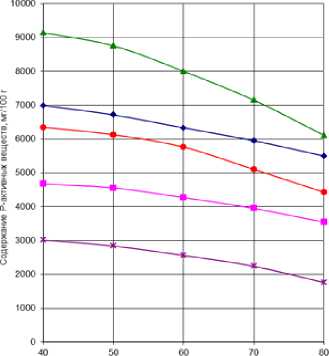

На рисунке 2 представлены графики содержания биологически ценных компонентов ягод, высушенных вакуумным методом при различных температурах нагрева.

Результаты органолептической оценки сухих ягод при подборе температуры вакуумной сушки

Таблица 2

|

Вид ягоды |

Показатель |

Температура сушки, °С |

||||

|

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

||

|

Жимолость |

Вкус |

15 |

14 |

14 |

12 |

10 |

|

Цвет |

14 |

14 |

14 |

13 |

11 |

|

|

Запах |

14 |

14 |

13 |

12 |

10 |

|

|

Консистенция |

13 |

13 |

12 |

12 |

11 |

|

|

Всего |

56 |

55 |

53 |

49 |

42 |

|

|

Ирга |

Вкус |

15 |

14 |

14 |

12 |

11 |

|

Цвет |

15 |

14 |

13 |

11 |

11 |

|

|

Запах |

14 |

14 |

13 |

12 |

10 |

|

|

Консистенция |

14 |

15 |

13 |

14 |

12 |

|

|

Всего |

58 |

57 |

55 |

49 |

44 |

|

|

Брусника |

Вкус |

14 |

14 |

13 |

12 |

10 |

|

Цвет |

15 |

14 |

14 |

13 |

11 |

|

|

Запах |

14 |

14 |

13 |

13 |

10 |

|

|

Консистенция |

14 |

15 |

14 |

13 |

13 |

|

|

Всего |

57 |

57 |

54 |

51 |

44 |

|

|

Черная смородина |

Вкус |

14 |

14 |

13 |

12 |

11 |

|

Цвет |

15 |

14 |

14 |

13 |

12 |

|

|

Запах |

14 |

14 |

13 |

11 |

10 |

|

|

Консистенция |

14 |

13 |

12 |

11 |

12 |

|

|

Всего |

57 |

55 |

52 |

47 |

45 |

|

|

Облепиха |

Вкус |

15 |

14 |

13 |

13 |

11 |

|

Цвет |

14 |

13 |

13 |

12 |

12 |

|

|

Запах |

15 |

14 |

12 |

12 |

10 |

|

|

Консистенция |

14 |

15 |

15 |

13 |

13 |

|

|

Всего |

58 |

56 |

53 |

50 |

46 |

|

Результаты, представленные на рисунке 2, позволяют утверждать о нелинейной зависимости содержания биологически ценных компонентов плодов и ягод от температуры вакуумной сушки. Так, увеличение температуры обезвоживания от 40 до 50 °С приводит к снижению содержания органических кислот, каротиноидов, витамина С и Р-активных веществ в среднем на

-

3, 6, 9 и 4 % соответственно. Повышение температуры сушки до 60 °С обуславливает дальнейшее снижение вышеуказанных показателей соответственно на 3, 8, 13 и 7 %. При повышении температуры нагрева до 70 и 80 °С данные характеристики снижаются в среднем еще на 12 и 19 % соответственно.

б

а

в

г

Рис. 2. Содержание органических кислот (а), каротиноидов (б), витамина С (в) и Р-активных веществ (г) ягод, высушенных вакуумным способом

Выводы . Таким образом, были проведены исследования по влиянию температуры нагрева на эффективность процесса вакуумной сушки плодов и ягод. Из соображений наиболее рационального соотношения времени обезвоживания и степени сохранности ценных компонентов плодово-ягодного сырья можно рекомендовать следующие значения температуры нагрева для вакуумной сушки: для ирги и облепихи – 40 °С, для жимолости, черной смородины и брусники – 50 °С.

Список литературы Влияние климатических факторов на годовой сток рек криолитозоны Средней Сибири

- Анисимов О.А., Поляков В. К прогнозу изменения температуры воздуха для первой четверти XXI столетия//Метеорология и гидрология. -1999. -№ 2. -С. 25-31.

- Влияние лесистости и климатических факторов на годовой сток рек Приисыккулья/А.А. Онучин, К.К. Гапаров, Н.А. Михеева //Лесоведение. -2008. -№ 6. -С. 42-52.

- Коротков И.А. Лесорастительное районирование России и республик бывшего СССР//Углерод в экосистемах лесов и болот России. -Красноярск: Изд-во ИЛ СО РАН, 1994. -С. 29-47.

- Лесогидрологические последствия рубок в условиях средней Сибири/А.А. Онучин, Т.А. Буренина, Н.В. Зирюкина //Сибирский лесной журнал. -2014. -№ 1. -С. 110-118.

- Львович М.И. Человек и воды. Преобразование водного баланса и речного стока. -М.: Географгиз, 1963. -567 с.

- Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических уравнений. -М.: Высш. шк., 1988. -239 с.

- Онучин А.А. Влагооборот горных лесов Сибири: автореф. дис. … д-ра биол. наук. -Красноярск: Изд-во ИЛ СО РАН, 2003. -42 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 16, вып. 1-3. -Л.: Гидрометеиздат, 1973. -724 с.

- Средняя Сибирь. -М.: Наука, 1964. -480 с.

- Anisimov O.A. Predicting patterns of near-surface air temperature using empirical data//Climatic Change. -2001. -№. 50. -Р. 297-315.

- Climatic and geographic patterns of river runoff formation in Northern Eurasia/A.A. Onuchin, Н. Balzter, Н. Borisova //Adv. Water Res. -2006. -V. 29. -№. 9. -P. 1314-1327.

- Cubasch U., Meehl G.A. 2001. Projections of future climate change, in Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working group I to the Third Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change. Y.D. J.T. Houghton, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, C.A. Johnson. (Eds.). Cambridge University Press: P. 525-582.

- Folland C.K., Karl T.R. 2001. Observed climate variability and change, in Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Y.D. J.T. Houghton, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, C.A. Johnson. (Eds.). Cambridge University Press: Cambridge. P. 99-181.

- Observational evidence of recent change in the northern high-latitude environment/M.C. Serre-ze, J.E. Walsh, F.S Chapin //Climatic Change. -2000. -№. 1-2. -P. 159-207.

- URL: htpp://meteo.krasnoyarsk.ru (дата обращения 25.09.2013).