Влияние климатических и гидрологических изменений на лесорастительные условия речных пойм Донского бассейн

Автор: Солодовников Д.А., Хаванская Н.М., Семенова Д.А., Шилова Н.В.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Статья в выпуске: 3 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема деградации пойменных лесов степной зоны, на примере рек Донского бассейна. Ключевыми объектами исследования послужили поймы рек Хопера, Бузулука, Иловли, Медведицы, Чира. Выявление ландшафтно-гидрогеологических условий речных пойм проводилось с помощью метода профилирования. Всего в поймах перечисленных рек было заложено 5 поперечных ландшафтных профилей, вдоль которых проведено нивелирование, для построения гипсометрического профиля, и комплексное почвенно-растительное описание. Для рек аридной зоны грунтовое питание является важным источником влаги в дополнение к атмосферному. Поэтому одной из главных задач стало определение уровня грунтовых вод, с использованием средств подповерхностного зондирования (георадара). Проведенный анализ данных максимальных уровней весенних половодий перечисленных рек, показал тренд уменьшения высоты половодий с конца 1990-х годов. Сопоставление этих данных с гипсометрическим профилем и данными радарной съемки позволило выявить что, обеспеченность полного затопления пойм приходится на один раза в 10-20 лет. Отсутствие ежегодного полного затопления пойм водой привело к понижению уровня грунтовых вод до 5-6 м, что является неблагоприятным фактором для развития древесной растительности. Рассмотренные в статье климатические и гидрологические условия степной зоны являются неблагоприятными для развития древесной растительности, так как не соответствуют условиям ее начального формирования. Ввиду существующих условий и выявленных трендов уменьшения половодий и падения уровня грунтовых вод можно прогнозировать дальнейшее сокращение и перераспределение лесистости речных пойм Донского бассейна.

Пойма, степная зона, грунтовые воды, донской бассейн, лесорастительные условия

Короткий адрес: https://sciup.org/149145155

IDR: 149145155 | УДК: 630.181.351 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2023.3.4

Текст научной статьи Влияние климатических и гидрологических изменений на лесорастительные условия речных пойм Донского бассейн

DOI:

В последние 3–4 десятилетия становится очевиден тренд уменьшения условно-естественного стока рек Донского бассейна. Помимо снижения общего объема годового стока наблюдается перераспределение стока по сезонам. В частности, меняется соотношение объема стока в половодье и межен- ный период. Наблюдающееся повсеместно в умеренной зоне потепление выражается в первую очередь в повышении средних температур и уменьшении продолжительности зимнего сезона. Это приводит к уменьшению запасов снега зимой и общему уменьшению объема половодья [2–5]. Это, в свою очередь, приводит к слабому затоплению речных пойм и целому ряду экологических и хо- зяйственных последствий [10]. Уменьшение лесистости речных пойм на юге Европейской России также стало очевидной тенденцией [1; 13; 15].

Поймы рек в аридной зоне – основные районы распространения лесной растительности. В условиях дефицита атмосферного увлажнения лесным насаждениям здесь требуются дополнительные к атмосферным осадкам источники водного питания [7]. Таким источником выступают грунтовые воды. Глубина зеркала грунтовых вод в поймах напрямую зависит от общего объема речного стока и условий затопления поймы в период половодья. Таким образом, доступность грунтовых вод для корневых систем деревьев является основным критерием лесопригоднос-ти для речных пойм аридной зоны [14]. Отсутствие промывного режима пойменных почв приводит также к росту минерализации грунтовых вод и засолении почвогрунтов, что дополнительно ухудшает лесорастительные условия. Увеличивается продолжительность послепаводкового отрезка вегетационного периода с напряженным микроклиматом и водным режимом почв [12].

Настоящая работа посвящена анализу изменения лесорастительных условий речных пойм в условиях текущих климатических изменений.

Материал и методы

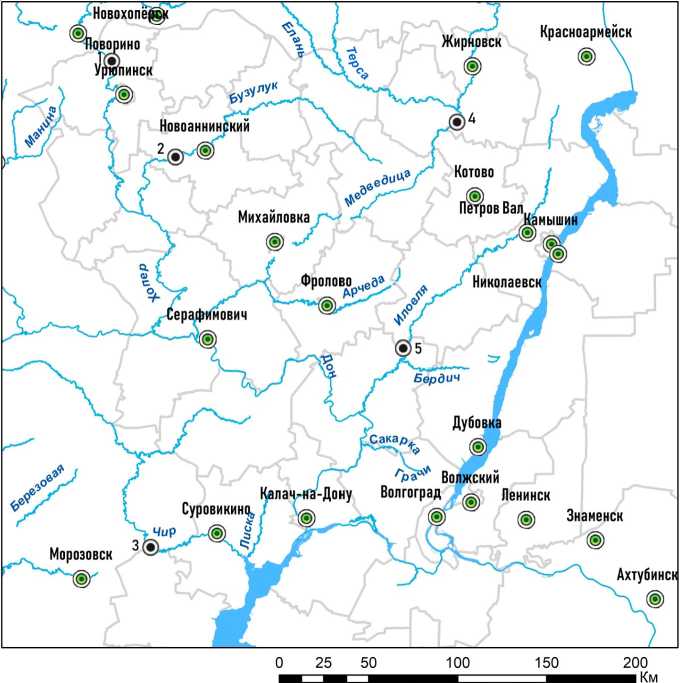

Исследование ландшафтно-гидрогеологических условий речных пойм проводилось на поперечных профилях, заложенных в поймах пяти рек Донского бассейна (рис. 1). Профили были заложены вблизи действующих гидрологических постов Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по которым имеются многолетние ряды наблюдений за уровнем воды (см. таблицу). Проанализированы данные о максимальной высоте половодий по годам. Именно этот показатель определяет степень затопления поймы.

Рис. 1. Расположение участков изучения ландшафтно-гидрогеологических условий речных пойм: 1 – Хопер; 2 – Бузулук; 3 – Чир; 4 – Медведица; 5 – Иловля

Характеристика гидрологических постов

|

Река |

Гидрологический пост |

Проанализированный ряд данных, годы |

|

Хопер |

Бесплемяновский |

1988–2023 |

|

Бузулук |

Преображенская |

1988–2023 |

|

Чир |

Обливская |

1948–2005 |

|

Медведица |

Красный |

1988–2023 |

|

Иловля |

Александровка |

1988–2023 |

В ходе полевых работ методом маршрутного нивелирования получены гипсометрические поперечные профили речных пойм, выполнены почвенно-растительные описания по линии профилей. По линии профиля определен меженный (вторая половина лета – первая половина осени) уровень грунтовых вод (далее – УГВ). УГВ определялся с помощью прибора подповерхностного зондирования (георадара) ОКО-2 с контрольным бурением ручным пробоотборником в нескольких точках по линии профиля. Методика работ детально изложена в более ранней работе авторов [9].

Результаты

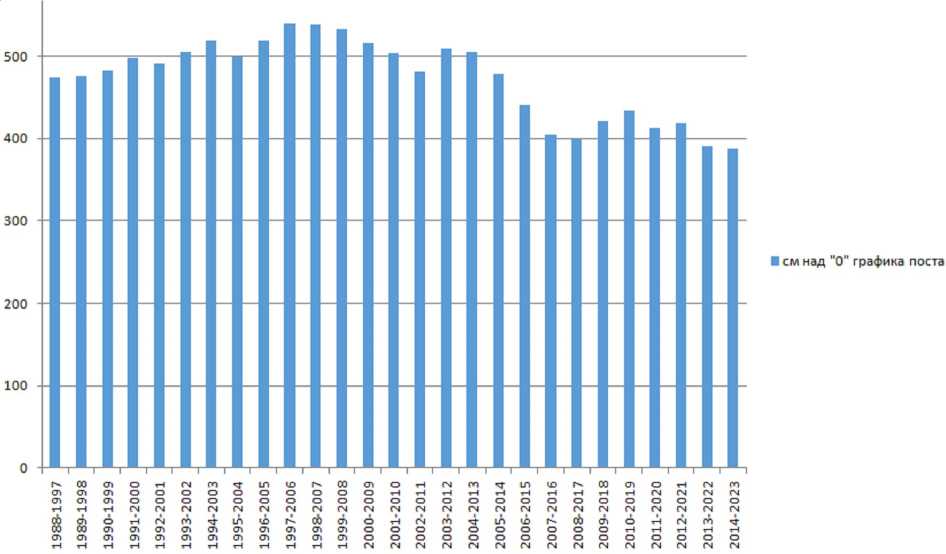

Анализ данных по максимальным уровням весенних половодий на исследуемых реках показывает устойчивый тренд уменьше- ния высоты половодий с конца 1990-х годов. Эта тенденция отчетливо видна при осреднении высотных отметок пика половодья по годам методом скользящих десятилетних данных (рис. 2).

Пойма – продукт развития реки, она создана процессами транспортировки и отложения речных наносов текущей водой. Регулярное затопление является главным условием существования природного комплекса поймы, особенно в условиях аридного климата. Однако в современных климатических и гидрологических условиях поймы рек степной зоны полностью затапливаются довольно редко. Данные по высоте половодий были обработаны с использованием программы HydroStatCalc. Было получено распределение Критского-Менкеля, отражающее вероятность подъема уровня воды в половодье до разных высот-

Рис. 2. Максимальная высота половодья на реке Хопер в 1988–2023 гг. (гидропост Бесплемяновский) (в сантиметрах над нулем графика гидропоста)

ных отметок. Сопоставление этих высотных отметок с гипсометрическим профилем поймы (рис. 3) показывает, что обеспеченность полного затопления поймы для реки Хопер составляет 10 %, то есть происходит один раз в 10 лет. Исток Хопра расположен в зоне смешанных лесов, в области гумидного климата. Река пересекает зону лесостепи и северную часть степной зоны. Остальные 4 исследован- ных реки – Медведица, Иловля, Чир и Бузулук целиком расположены в пределах аридной зоны. Для этих рек обеспеченность полного затопления поймы составляет всего 5– 6 %, то есть один раз в 20 лет.

Безусловно, такая обстановка коренным образом отличается от исходного гидрологического режима. Хотя сток рассматриваемых рек антропогенно не преобразован, рассмат-

Oti 9

гасительная высота, м

—1

-О 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Расстояние, м

-0 50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Расстояние, м

-0 100

200 300 400

500 600

Расстояние, м

-1

-0 100 200 300 400 500

600 700 800

Расстояние, м

-1

- 0

200 ЗбО-------400 ------- 500------- 600'"

— I-- п—ш--IV—v ♦ VI о уцРасстояние, м

Рис. 3. Гидрогеологические профили пойм рек Донского бассейна (меженный период):

а – Бузулук; б – Иловля; в – Медведица; г – Хопер; д – Чир.

I – поверхность поймы; II – уровень грунтовых вод; III – максимальный уровень воды в половодье (с 1988 г.);

IV – минимальный уровень воды в половодье; V – среднемаксимальный уровень половодья риваемые изменения по результатам близки к тем процессам, которые происходят в поймах зарегулированных рек [6]. При затоплении поймы грунты полностью насыщаются водой. После окончания половодья уровень грунтовых вод начинает снижаться, но в течение первой половины лета находится на вполне доступной для деревьев глубине 2–3 метра. Именно в этот период происходит формирование плодов и годового прироста. В годовом потреблении воды деревьями в степной зоне 1/5 объема приходится на грунтовые воды [7]. Отсутствие ежегодного затопления поймы исключает полное насыщение грунтов водой [16]. В результате УГВ большую часть вегетационного периода находится на глубинах 5–6 м (см. рис. 3). Исключение составляет просто устроенная пойма реки Иловля, представляющая собой почти горизонтальную поверхность, возвышающуюся над меженным уровнем воды в реке и УГВ примерно на 3 метра. Для основных лесообразующих пород степной зоны (дуб черешчатый, тополя черный и белый) 5–6 м это слишком большая глубина, использование таких ресурсов воды растениями затруднительно. Считается, что высотные отметки наиболее высокой части поймы (вершины прирусловых валов) соответствует среднемаксимальным уровням половодья. Построенные нами профили (см. рис. 3) показывают, что в настоящее время среднемноголетний уровень пика половодья снизился примерно на 2 метра, по сравнению с эпохой формирования указанных пойм как форм рельефа. Это характерно для всех исследованных рек, кроме Иловли.

Недоступность грунтовых вод большую часть вегетационного сезона приводит к очевидным последствиям. Лес – это совокупность древесных пород, обеспечивающих 60–100 % затенение почвы и обладающих полной или частичной способностью к биологической саморегуляции. Атмосферные осадки в степной зоне могут обеспечить развитие листовой массы не более 2 т на гектар, это изреженные насаждения (редколесье). Полноценный лес имеет листовую массу 3–4 т на гектар [7]. Следовательно, в современных гидролого-климатических условиях неизбежно изреживание пойменных лесов степной зоны, снижение бонитета лесов

[8]. Возникают сложности с семенным возобновлением дуба. В обследованных нами пойменных дубравах почти полностью отсутствуют сеянцы дуба старше 1 года. В течение первого года жизни они в значительной степени существуют за счет запасов семядолей желудя. Со второго года необходим доступ к грунтовым водам, но корневая система молодого растения еще не может достигнуть необходимой глубины (5–6 м). Можно ожидать также перераспределения леса по площади речных пойм. Насаждения на наиболее высоких отметках рельефа (прирусловые валы, гривы) будут усыхать и изрежи-ваться [17]. Наиболее продуктивные древостои будут формироваться на участках средне-высотной поймы, изначально покрытых луговой растительностью.

Заключение

Существующие тенденции изменения климатических и гидрологических условий степной зоны неблагоприятны для развития лесной растительности. Ландшафты речных пойм здесь являются реликтом, сформировавшимся в условиях частого, почти ежегодного затопления в период весеннего половодья. Последние 25 лет наблюдается устойчивое снижение высоты и продолжительности половодий, полное затопление поймы весной происходит один раз в 10–20 лет. Уровень грунтовых вод большую часть вегетационного периода находится на глубинах 5–6 метров, что затрудняет использование древесной растительностью этого источника воды. Следствием таких тенденций является деградация пойменных лесов в пределах степной зоны. Масштабы этого процесса в полной мере еще не раскрыты. Объективную картину уменьшения лесистости может дать применение методов картографирования лесов по спутниковым снимкам последних 20–30 лет [11].

Список литературы Влияние климатических и гидрологических изменений на лесорастительные условия речных пойм Донского бассейн

- Васильченко, А. А. Картографирование лесистости Волго-Ахтубинской поймы / А. А. Васильченко // Научно-агрономический журнал. – 2023. – № 3 (122). – С. 7–14. – DOI: https://doi.org/10.34736/FNC.2023.122.3.001.07-14

- Влияние маловодья 2007–2015 гг. в бассейне р. Дон на состояние водных экосистем / М. Б. Киреева [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 5, География. – 2018. – № 5. – С. 3–13.

- Джамалов, Р. Г. Современные изменения водного режима рек в бассейне Дона / Р. Г. Джамалов, Н. Л. Фролова, М. Б. Киреева // Водные ресурсы. – 2013. – Т. 40, № 6. – С. 544–556.

- Долгов, С. В. Пространственные и временные изменения вертикальной структуры речного стока в Европейской части России / С. В. Долгов // Вопросы географии. Сб. 133. Географо-гидрологические исследования. – М.: Кодекс, – 2012. – С. 189–210.

- Киреева, М. Б. Современные особенности весеннего половодья рек бассейна Дона / М. Б. Киреева, Н. Л. Фролова // Водное хозяйство России. – 2013. – № 1. – С. 60–76.

- Кузьмина, Ж. В. Оценка последствий гидротехнического воздействия на экосистемы пойменных гидроморфных и полуавтоморфных территорий / Ж. В. Кузьмина, С. Е. Трешкин // Вопросы географии. Сб. 134: Актуальная биогеография. – М.: Кодекс. – 2012. – С. 298–313.

- Кулик, Н. Ф. Водный режим лесных биоценозов / Н. Ф. Кулик. – Новочеркасск, 1999. – 58 с.

- Манаенков, А. С. Актуальные проблемы науки и практики лесного сектора на Юге России / А. С. Манаенков // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2015. – № 2 (38). – С. 59–63.

- Методические основы геофизического мониторинга грунтовых вод речных пойм / Д. А. Солодовников [и др.] // Юг России: экология, развитие. – 2017. – № 12 (3). – С. 106–114.

- «ООПТ-фантомы» юга Европейской России: проблемы функционирования / Д. А. Солодовников [и др.] // Природные системы и ресурсы. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 77–85. – DOI: https://doi.org/10.15688/nsr.jvolsu.2022.1.9

- Шинкаренко, С. С. Метод картографирования защитных лесных насаждений на основе разновременных спутниковых изображений высокого пространственного разрешения и бисезонного индекса леса / С. С. Шинкаренко, С. А. Барталев, А. А. Васильченко // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2022. – Т. 19, № 4. – С. 207–222. – DOI: https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-4-207-222

- Шульга, В. Д. Устойчивость мелиоративных древостоев степных ландшафтов / В. Д. Шульга. – Волгоград: Изд-во ВНИИАЛМИ, 2002. – 158 с.

- Юферев, В. Г. Ретроспективный анализ деградации лесов Волго-Ахтубинской поймы / В. Г. Юферев, Н. Н. Таранов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2016. – № 3 (43). – С. 66–72.

- Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape / I. Machar [et al.] // Springer Water. – 2020. – P. 249–274.

- Kuzmina, Zh. V. Main Tendencies in the Dynamics of Floodplain Ecosystems and Landscapes of the Lower Reaches of the Syr Darya River under Modern Changing Conditions / Zh. V. Kuzmina, S. S. Shinkarenko, D. A. Solodovnikov // Arid Ecosystems. – 2019. – Vol. 9, № 4. – P. 226–236. – DOI: https://doi.org/10.1134/S207909611904005X

- Landscape-Scale Ecohydrological Mapping Demonstrating How Flood Inundation Water Quality Types Relate to Floodplain Vegetation Communities / F. M. Keizer [et al.] // Ecohydrology. – 2016. – Vol. 9, iss. 8. – P. 1539–1553.

- Wen, L. Landscape Position Strongly Affects the Resistance and Resilience to Water Deficit Anomaly of Floodplain Vegetation Community / L. Wen, M. Powell, N. Saintilan // Ecohydrology. – 2018. – Vol. 11, № 8. – P. e2027.