Влияние клинико-морфологических факторов на течение и прогноз ранних форм рака молочной железы

Автор: Жогина Ж.А., Мусабаева Л.И., Слонимская Е.М.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (7), 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054107

IDR: 14054107

Текст статьи Влияние клинико-морфологических факторов на течение и прогноз ранних форм рака молочной железы

Проведен ретроспективный анализ комплексного лечения 133 больных раком молочной железы T l . 2 N o .iMo, которые получали лечение с использованием нео- и адъювантной химиотерапии по схеме CMF, органосохранной операции и адъювантной гамма-терапии на область оставшейся молочной железы (СОД 45-55 Гр) и зоны регионарного лимфоотгока (СОД 40-44 Гр) за период 1986-1999 гг. С помощью однофакторного статистического анализа проведена оценка показателей выживаемости в зависимости от прогностических факторов . Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что такие клинико-морфологические факторы, как «молодой» возраст больной, внутренняя локализация опухолевого узла, размер опухолевого очага более I см, низкая степень дифференцировки опухолевых клеток, инфильтративные формы опухоли, оказывают неблагоприятное влияние на течение и прогноз РМЖ. Кроме того, средняя величина курсовой дозы гамма-терапии 45 Гр на оставшуюся молочную железу была недостаточной для предупреждения развития рецидивов опухоли. Об этом свидетельствуют низкие показатели безрецидивной, безметастатической и общей выживаемости. В свою очередь, гамма-терапии в СОД 55 Гр обеспечивала местный контроль и явилась вполне адекватной в отношении контроля за прогрессированием опухолевого процесса у больных РМЖ Ti_2N0.iM0.

INFLUENCE OF CLINICAL MORPHOLOGICAL FACTORS ON PROGNOSIS OF EARLY BREAST CANCER

Zh. A. Zhogina, L.I. Musabayeva, E.M. Slonimskaya

Cancer Research Institute, Tomsk, Russia

The retrospective analysis of the combined treatment of 133 patients with T,. 3 N o .iMo breast cancer was carried out. Patients were treated with neo-and adjuvant chemotherapy according to CMF schedule, organ-preserving surgery and adjuvant gammatherapy delivered to the remaining breast (the total dose was 45-55 Gy) and the areas of potential regional spread (the total dose was 4(M4 Gy) during the period 1986-1999. The statistical rates were estimated depending on the prognostic factors using one-variant analysis. Analyzing the data obtained it was concluded that such clinical morphological factors as "young" age of the patients, internal localization of the tumor, tumor size more than I cm, low grade of tumor cell differentiation, inftltrative tumor were unfavorable prognostic factors of early breast cancer. Besides, the dose of 45 Gy delivered to the remaining breast was insufficient for preventing tumor recurrences and disease-free survival rate was low. However, the dose of 55 Gy was quite adequate for controlling the tumor progression in patients with T|.2No-iMobreast cancer.

В. настоящее время в результате проводимого маммографического скрининга увеличивается число больных с ранними формами рака молочной железы (РМЖ). Данные статистики свидетельствуют о том, что ежегодно регистрируется 106 на 100 000 женщин с впервые установленным диагнозом рака молочной железы, из них на долю 1-П стадий приходится 56,4% [3]. У данного контингента больных проводится «консервативное лечение» с выполнением органосохраняющих операций и последующей адъювантной хи-миолучевой терапией, что позволяет пациенткам сохранить социальный статус и оказывает благоприятное влияние на их трудовую и семейную реабилитацию.

Как известно, течение и исход опухолевого процесса зависят не только от стадии заболева- ния, но и от влияния различных клиникоморфологических факторов, позволяющих с высокой степенью вероятности предполагать характер или варианты течения опухолевого процесса, его возможный исход, а также планировать комплексное лечение. На б-й Международной конференции в Сан-Галлене (Швейцария, 1998 г.) для больных ранними формами рака молочной железы, без метастазов в лимфатические узлы, было предложено выделять низкую, умеренную и высокую категории риска рецидивирования и метастазирования. Степени риска определяли в зависимости от наличия у больных таких информативных прогностических факторов, как возраст, размер опухолевого очага, степень злокачественности, эстроген-прогестерон-рецепторный статус [2]. Согласно предложенным критериям больная имеет высокий риск развития рецидива, если ее возраст не старше 35 лет, размер опухоли >2 см, стадия злокачественности II—III, отрицательный эстроген-прогестероновый статус [2]. Однако, кроме указанных выше, существуют и другие, не менее важные факторы прогноза: состояние менструально-овариальной функции, локализация опухолевого очага, степень дифференцировки опухолевых клеток, гистологический вариант опухоли, а также курсовая доза адью-вантной лучевой терапии на область молочной железы, которые оказывают влияние на течение и исход заболевания, но в настоящее время недостаточно изучены. Данной проблеме и было посвящено проведенное исследование.

Органос охраняющие операции у больных раком молочной железы IV2N0-1M0 с использованием адъювантной гамма-терапии на область оставшейся молочной железы и зоны регионарного лимфооттока выполняются в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН с 1986 г. В настоящее исследование включены 133 больные РМЖ I—II стадий, которые с 1986 по 1999 г. получали комплексное лечение с использованием нео- и адъювантной химиотерапии по схеме CMF стандартными дозами, орган о сохранной операции и адъювантной гамма-терапии на область оставшейся молочной железы (СОД 45—55 Гр) и зоны регионарного лимфооттока (СОД 40-44 Гр). Был проведен ретроспективный анализ результатов лечения больных РМЖ I—II стадий в зависимости от основных клинико-морфологических факторов.

Среди исследователей нет единой точки зрения па значение состояния менструальноовариальной функции женщин как прогностического фактора риска месгного рецидива при раке молочной железы. Для оценки прогносгаческой значимости этого параметра нами были сформированы две группы больных: с сохраненной менструальной функцией и находящиеся в менопаузе различной продолжительности. Отмечено, что у пациенток с сохраненной менструальной функцией имелась тенденция к увеличению числа рецидивов опухоли (11,4% наблюдений) по сравнению с больными, которые находились в менопаузальном периоде (8,8%). Однако показатели безрецидивной выживаемости были практически одинаковыми у всех больных и составили соответственно 78,8 ± 5,9 и 83,3 ± 7,6%. Анализ 5-летней безметастатической и общей выживаемости также не выявил достоверных различий в сравниваемых группах пациенток. Выраженная тенденция к более неблагоприятному течению заболевания у женщин с сохраненной менструальной функцией, вполне возможно, объясняется тем, что основную ее часть составляли «молодые» пациентки (до 40 лет), которые имеют высокий риск развития местного рецидива опухоли.

Значимость влияния такого клинического фактора, как локализация первичного опухолевого очага, на течение и исход заболевания у больных РМЖ 1-П стадий, бесспорно, очень высока. Для более удобной интерпретации результатов мы выделили две основные группы по локализации опухоли: в наружных и внутренних квадрантах молочной железы. Было выявлено, что расположение первичного опухолевого процесса во внутренних квадрантах молочной железы прогностически неблагоприятно, поскольку эти больные имели максимальное количество рецидивов заболевания (22,9%) по сравнению с пациентками с латеральным расположением опухоли (6,5%), а также более низкие показатели 5-летней безрецидивной выживаемости (60,4 ± 10,7% против 87,6 ± 4,7%). Кроме того, от прогрессирования заболевания, обусловленного развитием отдаленных метастазов в первые три года наблюдения, чаще погибали больные с локализацией опухолевого очага во внутреннем квадранте. Показатели общей 5-легней выживаемости соответственно по группам составили 69,2 ± 10,4 и 87,7 ± 4,7%. Полученные различия достоверны (р<0,05).

Наряду с клиническими факторами прогноза оценивались и морфологические критерии. На течение и исход заболевания оказывает влияние степень дифференцировки опухолевых клеток [4], которая определяется по результатам цитологического исследования пунктата, взятого из первичной опухоли молочной железы до начала лечения. Показано, что большее количество рецидивов опухоли отмечалось у больных, которые имели низкодифференцированный рак молочной железы (17,6%) по сравнению с умереннодифференцированным РМЖ (9,1%) и высокодифференцированным РМЖ (4,5%), а показатели 5-летней безрецидивной выживаемости соответственно составили 68,5 ± 10,6; 82,9 ± 5,8 и 91,3 ± 8,3%. Необходимо отметить, что при наличии у больных низкодифференцированной опухоли метастатическое поражение органов наблюдалось практически в 2 раза чаще. У пациенток с высоко дифференцированными опухолями молочной

Одним из наиболее значимых факторов прогноза течения опухолевого процесса считают гистологический тип опухоли [1]. Анализ частоты появления рецидивов опухоли в зависимости от гистологического типа опухоли показал, что они наиболее часто диагностировались у больных с инфильтративно-протоковым раком (16,2%), чему соответствуют низкие показатели 5-летней безре-цидивной выживаемости (70,8+10%) по сравнению с больными, у которых были другие морфологические типы опухоли.

Адъювантная лучевая терапия является одним из важнейших компонентов комплексного лечения больных и отвечает за локо-регионарный контроль. В литературе продолжаются дискуссии по вопросам объема тканей, подлежащих облучению, величины дозы на оставшуюся молочную железу. Поэтому, наряду с основными клиникоморфологическими критериями, дополнительное облучение рассматривалось нами как один из определяющих факторов, влияющих на частоту и сроки появления рецидивов, метастазов опухоли и летальных исходов заболевания.

На первых этапах отработки методики послеоперационной лучевой терапии у больных РМЖ TV2N0-1M0 использовались различные курсовые дозы гамма-терапии на область оставшейся молочной железы от 45 до 55 Гр. Так, у 45 пациенток величина средней очаговой дозы на область оставшейся молочной железы была

45 Гр, а у 88 больных — 55 Гр. Следует отметить, что за 5-летний период наблюдения максимальное количество рецидивов РМЖ наблюдалось у больных, которые в послеоперационном периоде получали гамма-терапию на оставшуюся молочную железу в среднем СОЛ 45 Гр. Так, среди больных без метастазов в регионарные лимфатические узлы рецидивы опухоли были диагностированы у б (24%) из 25 пациенток, а при поражении аксиллярных лимфатических узлов — в 26,4% наблюдений (таблица).

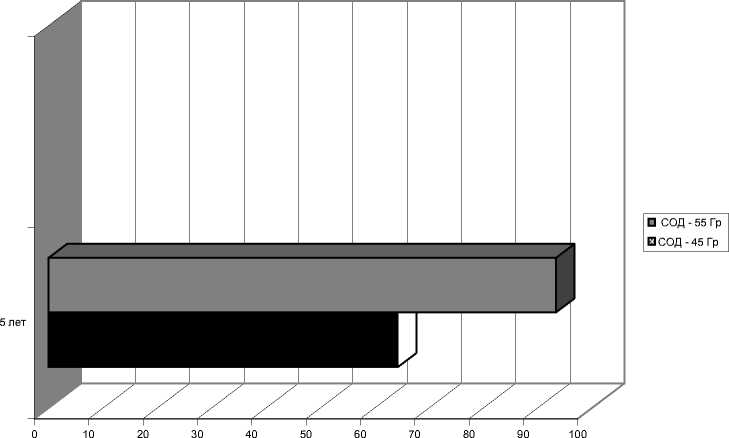

Совершенно иная картина наблюдалась при дозе лучевой терапии на оставшуюся молочную железу 55 Гр. Только у 1 (1,6%) больной РМЖ T1-2N0M0 был, диагностирован местный рецидив опухоли и у 2 (7,4%) пациенток - метастазы в регионарные лимфатические узлы (T1-2N1M0). Выявленные различия оказали влияние на показатели 5-летней безрецидивной выживаемости (рис. 1). У больных РМЖ T1-2N0-1M0, получивших адъювантное облучение молочной железы в СОЛ 55 Гр, выживаемость без признаков рецидива опухоли составила 93,4 + 3,6%, тогда как при средней курсовой дозе гамма-терапии 45 Гр она была достоверно ниже - 64,3 ± 9,5% (р<0,05).

Влияние различной величины курсовой дозы гамма-терапии было отмечено не только на частоту появления рецидивов , но и на количество отдаленных метастазов опухоли. За 5 лет наблюдения среди больных, не имевших метастазов в регионарные лимфатические узлы и получавших гамматерапию в СОД 45 Гр, генерализация процесса была выявлена в 16% наблюдений, тогда как при дозе облучения в 55 Гр этот показатель был существенно ниже - 4,8%. Другая ситуация была отме- годы наблюдения

выживаемость больных, %.

Рис. 1 Показатели безрецидивной выживаемости в зависимости от величины суммарной очаговой дозы гамма-терапии .

формами рака молочной железы в качестве прогностически значимых критериев необходимо учитывать не только возраст больной, размер опухолевого очага, степень злокачественности и эстроген-прогестерон-рецеп-торный статус, но и такие факторы, как состояние менструально-овариальной функции, локализация опухолевого очага, степень дифференцировки опухолевых клеток, гистологический вариант опухоли, курсовая доза адъювантной лучевой терапии на область молочной железы.