Влияние концентраций реагирующих веществ на устойчивость режима течения при фильтрации сквозь химически активный скелет с выделением газовой фазы

Автор: Плавник Р.А., Завьялов И.Н., Пляшков Е.В.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 4 (44) т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

В лабораторных условиях исследуется фильтрация водного раствора кислоты сквозь химически активную пористую среду с учётом возникновения химической реакции с выделением газовой фазы. Известно, что данный процесс может протекать нестабильно, а именно, в области протекания реакции могут наблюдаться колебания давления. Экспериментальная работа проводилась в плоской ячейке, заполненной смесью пищевой соды и стеклобисера. В качестве высоковязкой фракции использовалось минеральное масло, вытесняющей - водный раствор лимонной кислоты. В результате экспериментов было установлено, что для возникновения периодического процесса необходимы некоторые критические концентрации восстановителя и окислителя, причём при дефиците хотя бы одного периодический процесс не происходит.

Кислотная обработка пласта, пористая среда, реактивное замещение, автоколебательный режим

Короткий адрес: https://sciup.org/142223081

IDR: 142223081 | УДК: 532.546.6

Текст научной статьи Влияние концентраций реагирующих веществ на устойчивость режима течения при фильтрации сквозь химически активный скелет с выделением газовой фазы

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2019

Несмотря на то, что многие из перечисленных методов давно применяются на практике, полного понимания происходящих при их реализации физических процессов нет. В современных работах активно исследуются и технологии гидроразрыва [1], и тепловые методы воздействия на пласт [2, 3]. Наименее изученным с научной и практической точки зрения является способ увеличения нефтеотдачи, осуществляемый путём закачки в пласт кислот. При таких обработках пласта происходит фильтрация с изменяющимся фазовым составом фильтрующихся агентов. Слабо изученными остаются процессы фильтрации, сопровождающиеся горением, выделением газовой фазы и изменением проницаемости и температуры пласта. Само по себе горение в различных условиях до сих пор активно изучается (например, работы [4-8]). Авторами исследуются процессы, происходящие при изотермической кислотной обработке пласта, при которой в пласт закачивают раствор кислот, способных растворять часть скелета с выделением газовой фазы.

В лабораторном эксперименте [9, 10] и численном моделировании [11] было обнаружено, что в ходе изотермического процесса фильтрации с выделением газовой фазы может наблюдаться автоколебательный режим течения, при котором поровое давление и скорость фильтрации колеблются с некоторым характерным периодом. В этом процессе движение газовой фазы и раствора кислоты происходит волнами, названными «вторичными волнами окисления» [9]. Однако этот термин кажется не совсем удачным, так как химическая реакция не обязательно должна быть окислительно-востановительной. Предлагается заменить термин на «кислотные волны».

В настоящий момент проведено очень ограниченное исследование «кислотных волн». Так, например, в работе [11] в численном моделировании показано, что задержка реакции может быть одним из основных факторов, приводящих к появлению данного явления. В статье [12] в лабораторном эксперименте оказалось, что перепад давления не является основным фактором.

-

2. Установка для проведения эксперимента

-

3. Проведение эксперимента

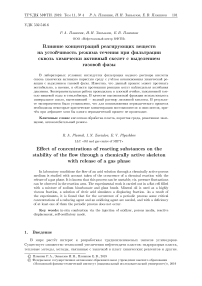

Для проведения экспериментальной работы используется плоская ячейка, образованная двумя прозрачными пластинами из поликарбоната с внутренним пространством размерами 350 х 160 х 15 мм. На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки. В верхней части ячейки находятся выходы для двух трубок, через одну из которых осуществляется закачка флюидов, другая используется для поддержания постоянным давления в ячейке путём отвода избытка жидкой и газовой фазы (подробнее система поддержания давления описана в работе [10]). Закачка производится при помощи перистальтического насоса LOIPLS-301 с расходом 70 мл/мин (частота вращения 0.6 Гц, работают 4 ролика). Дно ячейки закрыто сеткой, не позволяющей пористой среде выпадать из ячейки, но пропускающей жидкую и газовую фазы. Вдоль одной из пластин ячейки вертикально с шагом 20 мм расположены 15 выходов к датчикам давления Honeywell 24PC15SMT. Схема измерения давления в ячейке состоит из датчиков, соединенных с аналогово-цифровым преобразователем. В ходе эксперимента снимались показания с датчиков давления, также проводилась фото-, видеосъёмка.

В качестве модели химически активного скелета используется технический стеклоби-сер размерами 200-300 мкм, равномерно смешанный с пищевой содой (характерный размер кристаллов 20-40 мкм). В качестве высоковязкой фракции используется минеральное масло. Для моделирования химической реакции с выделением газовой фазы в среду закачивается водный раствор лимонной кислоты. Для лучшей видимости области, занятой раствором, в него добавлены чернила.

В начале эксперимента смесь стеклобисера и соды в ячейке с помощью насоса через вход сверху ячейки насыщалась минеральным маслом, которое затем вытеснялось раствором ли- монной кислоты. Раствор фильтровался сверху вниз сквозь пористую среду, насыщенную минеральным маслом. В ходе химической реакции между раствором кислоты и содой в пористой среде выделялся газ, который также фильтровался в направлении течения раствора кислоты. Более подробно эксперимент описан в работе [10].

Рис. 1. Схема, экспериментальной установки. 1 — перистальтический насос; 2 — ячейка; 3 — датчики давления; 4 — система, поддержания постоянного давления: 4а. — ёмкость для сбора, излишков кислоты, 4Ь — ёмкость для сбора, газа, 4с — ёмкость для сбора, излишков масла. Сипим цветом обозначен раствор кислоты, серым — масло, голубым — газ

Было обнаружено, что при определённых массовых концентрациях соды в смеси и кислоты в растворе возникал периодический процесс: фильтрация выделившегося при химической реакции газа, происходила, не непрерывным образом, а. порциями, в виде волн, через практически равные промежутки времени.

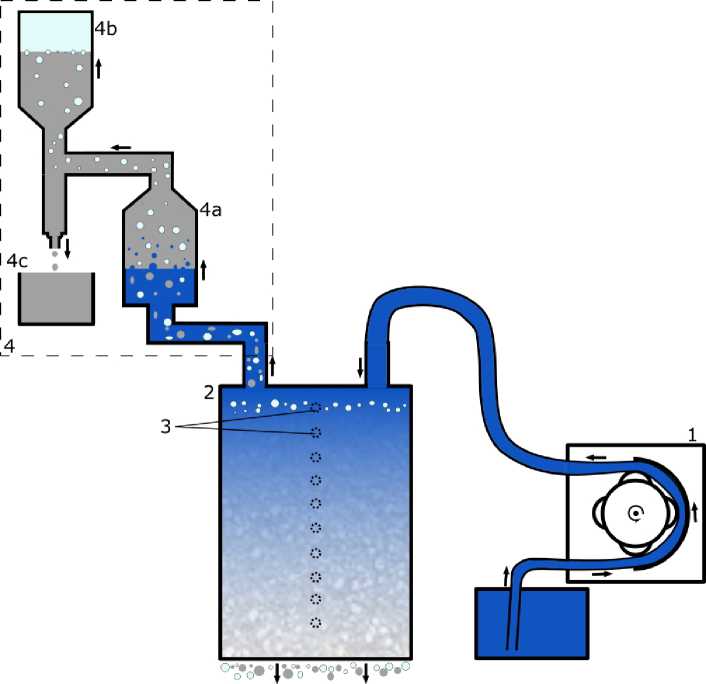

В ходе эксперимента, наблюдалась следующая картина, течения (рис. 2). На каждом кадре, в области, где часть реагентов уже прореагировала, заметна, контрастная граница, (обозначена стрелками), движущаяся в направлении фильтрации, - это «кислотная волна». «Кислотные волны» появлялись через примерно одинаковые интервалы времени и обладали устойчивым фронтом, который двигался со скоростью, заметно большей, чем средняя скорость фронта фильтрации.

Образование тёмной контрастной границы фронта, «кислотных волн» можно объяснить следующим образом: вследствие локального роста давления в области реакции из-за выделения газовой фазы блокируется течение раствора, кислоты, смешанного с чернилами, что приводит к тому, что раствор начинает собираться перед газом. Это визуально наблюдается в виде появления контрастной границы (кадры 1 и 7 на. рис. 2). Из-за. фильтрации газовой фазы вдоль пористой среды локальное давление уменьшается, и жидкость продолжает двигаться по направлению фильтрации в виде контрастной тёмной волны на. фоне более светлой пористой среды (кадры 2-6 и 8-10 на рис. 2).

Рис. 2. Распространение «кислотных волн». Кадры следуют друг за другом, временной промежуток между ними — одна секунда. Снимок 1 сделан на 100-й секунде с начала закачки раствора в ячейку. Раствор лимонной кислоты — чёрный, так как подкрашен чернилами. Светлые зоны отвечают областям, где пористая среда насыщена только минеральным маслом. Зоны оттенков серого — области пористой среды, через которую происходит фильтрация раствора кислоты

-

4. Результаты экспериментальной работы

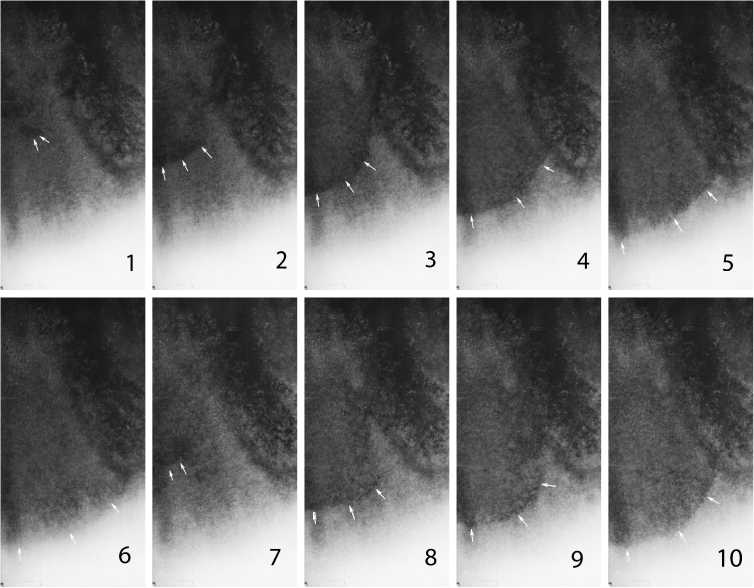

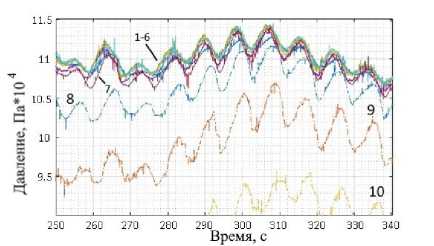

На рис. 3 представлены показания с датчиков давления, подтверждающие наличие периодического процесса. Колебания давления на графике соответствуют по времени моментам визуального наблюдения «кислотных волн». Средний период колебаний за серию экспериментов составляет 10 с, в то время как период обращения насоса 1.6 с, что говорит о том, что видимые на графике колебания давления не связаны с работой насоса.

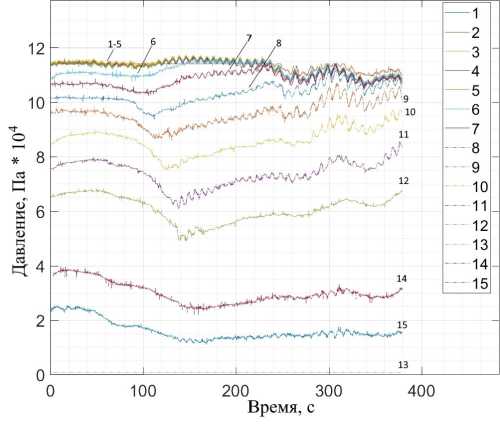

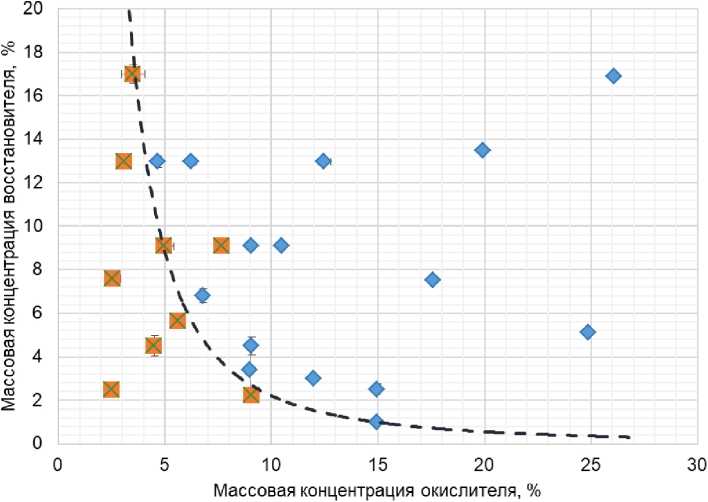

Была проведена серия экспериментов с различными массовыми концентрациями химически активного компонента пористой среды и кислоты в закачиваемой жидкости. На рис. 4 изображена параметрическая кривая перехода от режима фильтрации с возникновением «кислотных волн» к режиму, при котором «волны» не возникают. Авторы предполагают, что данная кривая — убывающая с выпуклостью вниз. Определение конкретного вида кривой требует дальнейшего теоретического и экспериментального исследования. Видно, что для существования периодического процесса необходима некоторая критическая концентрация обоих веществ, причём, чем больше одного компонента, тем меньше требуется другого.

Данный результат можно объяснить следующим образом. Причиной возникновения «кислотных волн» является рост давления вследствие выделения газовой фазы в области протекания химической реакции [9]. При недостатке одного из компонентов выход газа мал, поэтому и малый локальный рост давления не препятствует стабильному течению жидкости сквозь пористую среду.

Таким образом, было обнаружено, что появление «кислотных волн» при фильтрации с выделением газовой фазы возможно только при наличии достаточной концентрации как химически активного компонента в скелете, так и кислоты в закачиваемой жидкости. Граница перехода между областью устойчивости и неустойчивости явно зависит от концентрации химически активных компонент. В дальнейшем планируется изучить параметры, влияющие на местоположение кривой, разделяющей режимы течения, а также иные факторы, способствующие возникновению «кислотных волн».

а)

Рис. 3. а) Показания датчиков давления в процессе эксперимента. Датчик 1 находится в верхней части ячейки, далее расположены по вертикали вниз вдоль ячейки. Запись начата, с начала, закачки в ячейку раствора, кислоты. По техническим причинам датчик 13 был отключён, б) Показания датчиков давления во время прохождения кислотных воли. Датчик 1 находится в верхней части ячейки, далее расположены по вертикали вниз вдоль ячейки. Запись начата, с начала, закачки в ячейку раствора, кислоты. По техническим причинам датчик 13 был отключён

б)

♦ Наличие вторичных волн окисления ■ Отсутствие вторичных волн окисления

Рис. 4. Кривая перехода, между режимами фильтрации

Список литературы Влияние концентраций реагирующих веществ на устойчивость режима течения при фильтрации сквозь химически активный скелет с выделением газовой фазы

- Perepechkin I., Zavialova N., Bykov A., Evdokimov A., Negodiaev S. Verification of Pumping Schedules in Order to Prevent Complications During Hydraulic Fracturing // Saint Petersburg 2018: Innovations in Geosciences - Time for Breakthrough. 2018. N 44533.

- Nevmerzhitskiy Y. Development of Models for Filtration Simulation in Nonlinear Media // SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. 2018.

- Nevmerzhitskiy Y., Semaka V., Konyukhov A., Zavyalova N., Zavyalov I., Negodyaev Method for Nonlinear Filtration Problems Acceleration // Saint Petersburg 2018: Innovations in Geosciences - Time for Breakthrough. 2018. N 44527.

- Bityurin V.A., Velikodnyi V.Y., Tolkunov B.N., Bykov A.A., Dyrenkov A.V., Popov V.V. Experimental study of the ignition of liquid hydrocarbon fuels and stabilization of their combustion by an arc discharge // Plasma physics reports. 2012. V. 38, N 13. P. 1073 - 1077.

- Bityurin V.A., Velikodnyi V.Y., Tolkunov B.N., Bykov A.A., Dyrenkov A.V., Popov V.V. Experimental research of burning and set firing of hydrocarbon fuels with an electric arc // Applied Physics. 2011. N 4. P. 36 -41.

- Krikunova A. Numerical simulation of combustion instabilities under the alternating gravity conditions // MATEC Web of Conferences. EDP Sciences. 2018. V. 209, N 00005.

- Krikunova A. Effects of Gravity on Plane-Symmetric Rod-Stabilized Flame Stabilization // High Temperature. 2019. P. 1 -8.

- Arefyev K.Y., Krikunova A.I., Panov V.A. Experimental study of premixed methane-air flame coupled with an external acoustic field // Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. 2019. V. 1147, N 1. P. 012050.

- Zavialov I., Varov A., Salikhov R., Antsiferov E., Konyukhov A. Laboratory modeling of flow with gas-producing reaction in porous media // Journal of Porous Media. 2018. V. 21, N 10. P. 887 -893.

- Завьялов И.Н., Плавник Р.А., Пляшков Е.В. Экспериментальное моделирование осциллирующего режима трёхфазной фильтрации // Труды МФТИ. 2018. Т. 10, № 3. С. 76 -85.

- Konyukhov A.V., Zavialov I.N. Numerical investigation of oscillatory multiphase flow in porous medium with chemically active skeleton // Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. 2016. V. 774, N 1. P. 012059.

- Zavialov I.N., Konyukhov A.V., Plavnik R.A., Plyashkov E.V. Laboratory study of oscillatory multiphase flow in porous medium with chemically active skeleton // Physica Scripta. 2019. V. 93, N 4.