Влияние копытных на состояние и рост культур дуба черешчатого в условиях южной лесостепи европейской России (Теллермановское опытное лесничество ИЛАН РАН)

Автор: Чеботарв П.А., Чеботарва В.В., Стороженко В.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: С юбилеем!

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается влияние копытных животных на состояние дубовых культур, созданных на вырубках в нагорных дубравах зоны лесостепи. В культурах разных лет создания проанализированы повреждения двух типов - погрызы стволов деревьев и объедание крон косулями и лосями. Анализ повреждений показал, что одновременное использование лесохозяйственными и охотничьими организациями лесных территорий с участками дубовых культур разного возраста приводит к их массовому повреждению вплоть до полного уничтожения. В регионах естественного ареала произрастания дуба черешчатого в зоне лесостепи предлагается исключить многоцелевое использование лесных участков, так как это создает угрозу уничтожения ценных искусственно созданных дубовых насаждений.

Культуры дуба, погрызы стволов, объедание крон, массовые повреждения деревьев

Короткий адрес: https://sciup.org/143179207

IDR: 143179207 | УДК: 630.161.182.21 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2022.4.03

Текст научной статьи Влияние копытных на состояние и рост культур дуба черешчатого в условиях южной лесостепи европейской России (Теллермановское опытное лесничество ИЛАН РАН)

Факторы, влияющие на состояние и рост искусственных насаждений дуба, созданных на вырубках спелых и перестойных древостоев в зоне лесостепи Центрально-Черноземного района Европейской России, многоплановы и в значительной степени определяются санитарным состоянием и сохранностью древостоев. В то же время наблюдающаяся на протяжении длительного времени проблема сокращения площадей дубовых лесов этого лесодефицитного региона является актуальной и требует постоянных и достаточно объемных мероприятий по воспроизводству дуба на вырубках [1].

Среди всех факторов, связанных с объеданием листвы и побегов культур дуба черешчатого ( Quercus robur L.) на территории Теллермановско-го опытного лесничества ИЛАН РАН, наибольшее значение по величине ущерба, причиняемого посадкам, имеют представители зоогенной фауны. До 2018 г. в лесничестве присутствовал естественный фон популяций млекопитающих, оказывающих деструктивное воздействие на молодняки дуба черешчатого. Так, мышевидные грызуны (род Apodemus ) поедали желуди после их высева весной; зайцы ( Lepus timidus L. – беляк или Lepus europaeus Pallas – русак) повреждали кору стволов посадок дуба по снежному насту на высоту их роста; молодняк и взрослые особи косули европейской ( Capreolus capreolus L.) обкусывали побеги дуба фактически сразу после весенней посадки и в процессе их роста до высоты примерно 1,5 м; с 8-летнего возраста лесных культур к потраве дубовых молодняков присоединялся лось ( Alces alces L.), который обгладывал не только ветви, но и неогрубевшую кору молодых дубков до периода ее огрубения.

Повышение численности диких млекопитающих в 1960–1970 гг. привело к негативным последствиям для возобновления дуба черешча-того. Например, по данным М.Г. Романовского [2], в Хоперском заповеднике, леса которого граничат с Теллермановским опытным лесничеством, плотностъ популяций пятнистого оленя с 1938 по1973 г. возросла с 1,5 до 140 голов на

1 тыс. га при оптимальной для заповедника – 12 оленей и 3 лося на 1 тыс. га. Эти данные можно интерполировать и на условия Теллермановского опытного лесничества. В период максимальной численности копытные при средней интенсивности объедания уничтожали 74,3 % прироста ветвей и 45 % листовой массы, а при сильной – 94 % ветвей и 72 % листвы дубовых посадок [3].

Анализ литературных источников показывает, что проблема зоогенного прессинга актуальна не только для дубрав России. Так, изучалась регенерация дуба после повреждений копытными при выпасе скота в Испании [4], восстановление лиственного леса в голландской лесной пустоши после сокращения плотности копытных [5], исследовалось влияние диких кабанов на скорость восстановления и пространственное распределение дуба обыкновенного [6], в том числе на ранних стадиях роста культур дуба (Польша) [7] и др.

В России проблема зоогенного влияния на воспроизводство дуба в зоне лесостепи особенно обострилась после принятия Лесного кодекса РФ (2006), в части 4 статьи 1 которого сказано об «... обеспечении многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребности общества в лесах и лесных ресурсах», что на практике трактуется как возможность использования одной и той же площади для хозяйственной деятельности в разных целях, зачастую взаимоисключающих, в том числе и для ведения охотничьего хозяйства [8].

После введения в действие Лесного кодекса РФ был разработан лесохозяйственный регламент Теллермановского лесничества, в котором предполагалось использовать лесной участок для ведения охотничьего хозяйства. В 2018 г. Департамент экологии и природопользования Воронежской области заключил охотхозяйственное соглашение, которое давало право охотхозяйству на территории лесничества, в том числе Теллермановского опытного лесничества, довести численность копытных до максимальных значений: лося – до 17,4 голов/тыс. га; оленя благородного – до 38,8 голов/тыс. га; косули европейской – до 97,2 голов/тыс. га; кабана – до 19,4 голов/тыс. га. В совокупности это «стадо» могло бы составить 172,8 голов на 1 тыс. га лесов!

Когда лесной участок используется под охотничьи угодья с целевой задачей максимального увеличения поголовья диких животных, приоритетной пищевой базой которых являются именно молодые посадки дуба, успешное ведение лесного хозяйства с целевой задачей сохранения и восстановления дубовых формаций в естественных для дуба экологических условиях произрастания нереально. В этой связи возникла насущная необходимость в проведении исследований, подтверждающих невозможность сохранения и восстановления дубовых формаций в естественных для дуба экологических условиях произрастания при максимальном увеличении поголовья диких животных.

Цель исследований – определить степень влияния зоогенного фактора на состояние и деградацию дубовых культур разного возраста, созданных на вырубках спелых и перестойных нагорных дубрав.

Объекты и методы исследований

Обследования повреждений копытными животными культур дуба черешчатого, созданных на вырубках спелых и перестойных нагорных дубрав, проводили с 2018 по 2020 г.

Краткая таксационная характеристика дубовых древостоев до их рубки приведена в табл. 1.

Во всех древостоях подрост был представлен кленами остролистным ( Acer platanoides L.) и полевым ( A. campestre L.), липой мелколистной ( Tilia cordata Mill.), ясенем обыкновенным ( Fraxinus excelsior L.); подлесок – лещиной ( Corylus avellana L.); живой напочвенный покров – осокой волосистой ( Carex pilosa Scop.) и снытью ( Aegopodium podagraria L.).

После проведения сплошных рубок спелых и перестойных древостоев (с 2010 по 2018 г.) на подготовленных под создание лесных культур участках в разные временные периоды осуществляли посев желудей и посадку саженцев дуба. Лесные культуры на конец 2020 г. имели возраст от 3 до 11 лет (табл. 2).

На всех участках культур для учета повреждений обследовали каждую 10- и 15-ю борозды с определением таксационных показателей от 50 до 110 экз. дуба черешчатого.

Диаметр стволиков измеряли штангенциркулем на уровне земли как среднее значение между диаметрально противоположными проекциями, длину стволиков – рулеткой и градуированной штангой. Степень объедания кроны копытными устанавливали по процентному соотношению объеденных и нетронутых ветвей за каждый вегетационный период, определяемый по мутовкам ветвления деревьев. Погрызы коры стволов деревьев разного возраста фиксировали на разных высотах как расстояние от земли до нижней и верхней границы повреждений. Повреждаемость лесных культур определяли в двух возрастных группах – 3–7 лет и 9–11 лет.

Таблица 1. Основные таксационные показатели древостоев до рубки

|

Кватал-выдел (делянка) |

Породный состав |

Тип леса |

Класс бонитета |

Полнота |

Запас, м3/га |

Средние |

||

|

возраст, лет |

высота, м |

диаметр, м |

||||||

|

7-1 (1, 5, 7, 9) |

4Я2Д2Кло2Лп |

Дясос |

I |

0,7 |

252 |

125 |

29,0 |

0,44 |

|

18-24 |

4Я2Дн2Кло2Лп |

Дясос |

II |

0,8 |

260 |

125 |

27,0 |

0,40 |

|

43-4 |

3Д3Кло1Я3Лп |

Дсн |

II |

0,7 |

260 |

250 |

30,0 |

0,90 |

|

44-2 |

4Д1Я2Кло3Лп |

Дсн |

II |

0,7 |

260 |

230 |

29,0 |

0,88 |

Примечание. Типы леса: Дясос – дубняк ясенево-осоковый; Дсн – дубняк снытьевый. Породы: Д – дуб, Кло – клен остролистный, Клп – клен полевой, Яс – ясень обыкновенный, Лп – липа.

Таблица 2. Перечень участков лесных культур – объектов исследований

|

Квартал-выдел-делянка |

Площадь, га |

Год посева (посадки) |

Посадочный (посевной) материал |

Схема посадки (посева), м |

Количество посадочных (посевных) мест, шт./га |

|

7-1-9 |

0,5 |

2018 |

1-летние саженцы |

3,5 х 0,7 |

4 000 |

|

7-1-7 |

0,4 |

2017 |

2-летние саженцы |

3,5 х 0,8 |

3 600 |

|

7-1-5 |

0,5 |

2016 |

Желуди |

3,5 х 0,8 |

3 600 |

|

18-24 |

1,4 |

2015 |

То же |

3,5 х 0,8 |

3 600 |

|

7-1-1 |

0,5 |

2013 |

-«- |

3,5 х 0,9 |

3 100 |

|

43-4 |

0,9 |

2010 |

1-летние саженцы |

5,0 х 0,7 |

2 800 |

|

44-2 |

1,5 |

2010 |

-«- |

5,0 х 0,7 |

2 800 |

Результаты и обсуждение

С 2018 г., после организации на территории Теллермановского опытного лесничества охотничьего хозяйства и резкого подъема численности копытных, в лесных культурах дуба череш-чатого фиксируется увеличение числа деревьев с погрызами коры и объеданием крон. Параметры погрызов коры копытными по диаметру стволов и степень объедания крон деревьев по годам наблюдений с 2018 по 2020 г. приведены в табл. 3.

В течение 3-х лет наблюдений со времени заключения охотхозяйственного соглашения (в 2018 г.) при совместном использовании лесных земель для ведения лесного и охотничьего хозяйства доля поврежденных культур дуба постоянно возрастает (см. табл. 3). Эту тенденцию можно объяснить особенностями доступности корма для копытных.

Таблица 3. Показатели повреждений стволов и крон дуба черешчатого по годам наблюдений

|

Год учета |

Среднее количество поврежденных деревьев, % от учтенных |

|||||||||||||

|

погрызы коры по окружности ствола |

объедание кроны, % |

|||||||||||||

|

О о с X |

СП ГН О =1 |

1 СП ГН |

СП СМ 1 СМ |

S СП СМ |

о S о =г о О |

О 5 h ,п со о |

о о X |

о СМ о С1 |

о 1 СМ |

о 1 |

о 00 1 Ч) |

о о 1 00 |

о О 5 h ,п со о |

|

|

Лесные культуры в возрасте от 3 до 7 лет |

||||||||||||||

|

2018 |

98,4 |

1,1 |

0 |

0,5 |

0 |

0 |

1,6 |

27,1 |

1,4 |

1,5 |

3,8 |

16,3 |

49,9 |

72,9 |

|

2019 |

98,0 |

1,5 |

0 |

0 |

0,5 |

0 |

2,0 |

23,4 |

2,5 |

2,5 |

5,5 |

22,3 |

43,8 |

76,6 |

|

2020 |

97,4 |

1,2 |

0,5 |

0 |

0 |

0,9 |

2,6 |

15,6 |

6,8 |

5,3 |

11,8 |

16,0 |

44,5 |

84,4 |

|

Лесные культуры в возрасте от 9 до 11 лет |

||||||||||||||

|

2018 |

78,5 |

3,0 |

7,0 |

1,1 |

10,4 |

0 |

21,5 |

4,1 |

2,1 |

3,2 |

11,1 |

24,5 |

55,0 |

95,9 |

|

2019 |

62,4 |

4.0 |

6.0 |

7,1 |

9,5 |

1,0 |

37,6 |

4,2 |

5,2 |

10,1 |

26,5 |

11,9 |

42,1 |

95,8 |

|

2020 |

51,2 |

2,0 |

4,2 |

7,0 |

33,7 |

1,9 |

48,8 |

4,1 |

13,3 |

27,5 |

13,0 |

8,9 |

33,2 |

95,9 |

|

Лесные культуры в возрасте от 3 до 11 лет (в среднем) |

||||||||||||||

|

2018 |

88,5 |

2,0 |

3,5 |

0,8 |

5,2 |

0 |

11,5 |

15,6 |

1,8 |

2,3 |

7,5 |

20,4 |

52,4 |

84,4 |

|

2019 |

80,2 |

2,7 |

3.0 |

3,6 |

10,0 |

0,5 |

19,8 |

13,8 |

3,9 |

6,3 |

16,0 |

17,1 |

42,9 |

86,2 |

|

2020 |

74,3 |

1,6 |

2,4 |

3,5 |

16,8 |

1,4 |

25,7 |

9,8 |

10,1 |

16,4 |

12,4 |

12,5 |

38,8 |

90,2 |

В категории «погрызы коры стволиков» дубки в возрасте от 3 до 7 лет из-за небольшой высоты и диаметра не представляют интереса для косуль и лосей, которые объедают крону целиком с листьями и ветками, иногда повреждая стволы, поэтому количество объеденных стволиков увеличивается незначительно. А в возрастной группе от 9 до 11 лет количество повреждаемых стволов возрастает, во-первых, в связи с лучшей доступностью деревьев для косуль и лосей по высоте и диаметру, во-вторых, в связи с большой привлекательностью еще не огрубевшей коры как предпочтительного корма.

Доля деревьев с погрызами коры стволиков копытными (преимущественно лосями) по участкам культур дуба разного возраста составляет, %:

Кв. 7, выд. 1, делянка 9 (3 года) 4,3

Кв. 7, выд. 1, делянка 7 (4 года)9,1

Кв. 7, выд. 1, делянка 5 (5 лет) 7,0

Кв. 18, выд. 24 (6 лет) 5,5

Кв. 7 выд. 1, делянка 1 (7 лет) 5,0

Кв. 43, выд. 4 (11 лет) 58,8

Кв. 44, выд. 2 (11 лет) 70,8

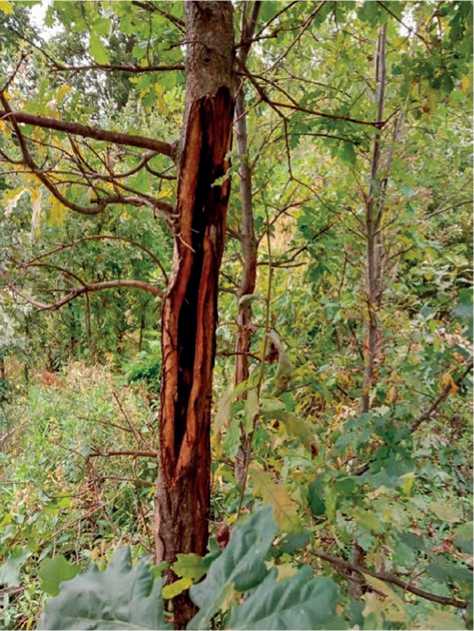

В результате погрызов коры копытными доля поврежденных стволиков лесных культур к 11-летнему возрасту стремительно возрастает, достигая 70,8 % общего числа культур дуба на участке, причем часть стволов деревьев они объедают ежегодно, вплоть до полной гибели дерева. Объеденные участки стволов, если не затягиваются каллюсом, служат «воротами» для проникновения грибной инфекции, развития гнилей и причиной обломов стволов (рис. 1).

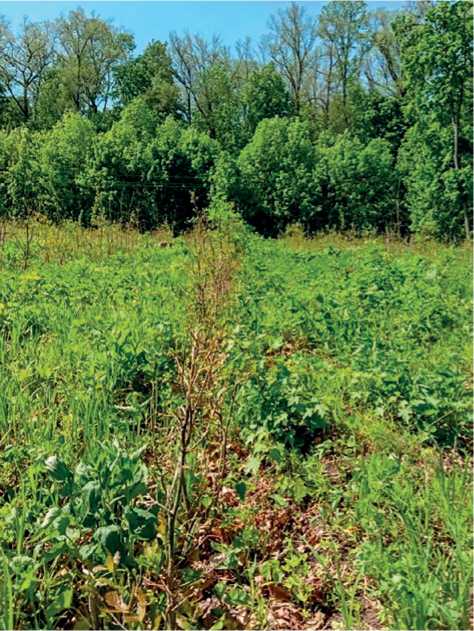

В категории «объедание листьев и побегов крон деревьев» степень объедания кроны в возрастной группе до 7 лет интенсивно возрастает с 2018 по 2020 г., в связи с увеличением объема листовой массы и побегов – излюбленного лакомства косуль и лосей (рис. 2). В возрастной группе от 9 до 11 лет степень объедания крон дубков за тот же период времени достигает критического уровня – 96 %.

Для получения сравнительных характеристик степени влияния копытных на рост и развитие культур приведены данные измерений высоты и диаметров деревьев дуба с объеденными и необъеденными кронами в кв. 18 и 44 (табл. 4).

Рис. 1. Погрызы коры стволов дуба в возрасте 11 лет

Рис. 2. Объедание крон дуба черешчатого в возрасте 4 года

Таблица 4. Сравнительная характеристика параметров 7- и 11- летних культур дуба черешчатого в зависимости от интенсивности объедания крон копытными

|

Квартал-выдел |

Возраст культур, лет |

Деревья без признаков ежегодного объедания крон копытными |

Деревья, ежегодно подвергавшиеся объеданию крон со степенью 80–100% |

||||

|

Доля, % общего количества |

Средние |

Доля, % общего количества |

Средние |

||||

|

высота, м |

диаметр, см |

высота, м |

диаметр, см |

||||

|

18–24 |

7 |

0,9 |

1,82 |

2,8 |

6,4 |

1,02 |

1,3 |

|

44–2 |

11 |

2,08 |

5,4 |

8 |

14,6 |

1,07 |

1,2 |

Деревья с ежегодно повреждаемой на 80–100 % кроной в 7-летнем возрасте отстают по высоте от деревьев, не подвергшихся объеданию, в 1,8 раза, а в 11-летнем возрасте – в 5 раз. Отмечено также значительное отставание прироста по диаметру стволиков у культур с ежегодно объедаемой кроной в возрасте 7 лет – в 2,2 раза, а к 11 годам разница в приросте диаметра увеличивается до 6,7 раза (см. табл. 4). Таким образом, дубки в возрасте 7 и 11 лет, подвергающиеся постоянному интенсивному повреждению крон, останавливаются в росте как по высоте, так и по диаметру стволиков.

Меры, направленные на повышение численности копытных в 1970-е гг., привели к почти полному прекращению развития молодняков дуба черешчатого [2]. Такая же ситуация повторяется в настоящее время, что не оставляет никакой надежды ни на естественное, ни на искусственное восстановление дубрав.

Проводимые охотхозяйством биотехнические мероприятия по увеличению численности копытных создают условия для их скопления на участках лесных культур и, следовательно, усилия лесоводов по восстановлению дубравы в данном случае теряют смысл.

Выводы

В результате проведенных исследований выявлено существенное влияние копытных животных на состояние культур дуба, создаваемых на вырубках спелых и перестойных дубовых и смешанных с дубом древостоев.

В категории «погрызы коры стволов» в культурах до 11 лет доля поврежденных в разной степени лесных культур достигает почти 25,7 %, а в категории «объедание крон» – более 90 %. При этом деревья с ежегодно повреждаемой на 80–100 % кроной в 7-летнем возрасте отстают по высоте от необъеденных деревьев в 1,8 раза, а в 11-летнем возрасте – в 5 раз. Дубки в возрасте 7 и 11 лет, подвергающиеся постоянному интенсивному повреждению крон, фактически останавливаются в росте по высоте и диаметру стволиков.

Таким образом, одновременное осуществление на одних и тех же лесных территориях лесовосстановительных мероприятий и видов деятельности, подразумевающих разведение копытных, исключает успешность воспроизводства дуба и является неприемлемым из-за диаметрально противоположных задач, стоящих перед разными лесопользователями. Цель ведения лесного хозяйства в дубраве – выращивание высококачественной древесины при условии сохранения сбалансированного биоразнообразия биогеоценоза, цель охотхозяйства – увеличение численности промысловых животных, для которых дубовые молодняки являются оптимальной кормовой базой.

Положение части 4 статьи 1 Лесного кодекса РФ об «...обеспечении многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребности общества в лесах и лесных ресурсах» должно применяться дифференцировано для разных районов произрастания коренных пород и целевых задач воспроизводства лесов с учетом производственных, социальных и экологических особенностей территорий.

Список литературы Влияние копытных на состояние и рост культур дуба черешчатого в условиях южной лесостепи европейской России (Теллермановское опытное лесничество ИЛАН РАН)

- Чеботарёв, П.А. Формирование искусственных дубовых древостоев в регионах лесостепной зоны Европейской части России / П.А. Чеботарёв, В.В. Чеботарёва // Флора и растительность Центрального Черноземья: матер. межрегиональной науч. конф. - Курск, 2014. - С.174-179.

- Романовский, М.Г. Усыхание дуба в ТОЛ в 1960-1980-е годы / М.Г. Романовский, Н.Н. Селочник // Экосистемы Теллермановского леса. - Москва: Наука, 2004. - 340 с.

- Кузнецова, Н.Н. Влияние копытных на состояние дубрав Хоперского заповедника / Н.Н. Кузнецова // Дубравы Хоперского заповедника. - Ч. 1. - Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1976. - С. 11-131.

- González, H.G. Grazing effects of ungulates in a Galician oak forest (northwest Spain) / H.G. González, F.J. Silva-Pando // Forest Ecology and Management. - 1996. - Vol. 88. - Is. 1-2. - P. 65-70.

- Kuiters, A.T. Regeneration of mixed deciduous forest in a Dutch forest-heathland, following a reduction of ungulate densities / А.Т. Kuiters, P.A. Slim // Biological Conservation. - 2002. - Vol. 105. - Is.1. - P. 65-74.

- Gómez, J.M. Wild boars (Sus scrofa) affect the recruitment rate and spatial distribution of holm oak (Quercus ilex) /j.M. Gómez, J.A. Hódar // Forest Ecology and Management. - 2008. - Vol. 256. - Is. 6. - P. 1384-1389.

- Bobiec, A. Oak (Quercus robur L.) regeneration in early successional woodlands grazed by wild ungulates in the absence of livestock / А. Bobiec, D.P. J. Kuijper, К. Solecka // Forest Ecology and Management. - 2011. - Vol. 262. - Is. 5. - P. 780-790.

- Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 30. - Ст. 3735; 2017, № 31, ст. 4773.