Влияние коррекции синдрома мальабсорбции углеводов на метаболическую активность микрофлоры кишечника у детей на грудном вскармливании

Автор: Бочкарева Наталия Михайловна, Гасилина Елена Станиславовна, Мескина Елена Руслановна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 5-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные проведенного проспективного исследования по оценке эффективности включения лактазэнзима в комплексную терапию острых кишечных инфекций у детей младше одного года. Показано, что коррекция синдрома мальабсорбции углеводов влечет за собой перестройку метаболической активности микрофлоры.

Дети, синдром мальабсорбции углеводов, кишечные инфекции, метаболическая активность микрофлоры кишечника

Короткий адрес: https://sciup.org/148204139

IDR: 148204139 | УДК: 616

Текст научной статьи Влияние коррекции синдрома мальабсорбции углеводов на метаболическую активность микрофлоры кишечника у детей на грудном вскармливании

Введение. Среди факторов, влияющих на течение острых кишечных инфекций (ОКИ) особенно у детей раннего возраста, следует отметить дисахаридазную недостаточность (ДН), частота которой в остром периоде ОКИ колеблется в 6090% и сохраняется в периоде реконвалесценции в 40-70% наблюдений [1, 3]. При вторичной ДН клинические проявления ОКИ усугубляются, увеличивается продолжительность диареи [3,4]. Накопление нерасщеплённой лактозы в просвете кишечника сопровождается повышенным ростом условно-патогенных микроорганизмов (в том числе лактозонегативных эшерихий), снижением количества индигенной флоры, развитием метаболического дисбаланса микрофлоры толстой кишки с образованием большого количества органических кислот [10-12].

Цель исследования — учитывая высокую значимость мальабсорбции углеводов у детей первого года жизни, особенно при диареях[1-9], изучить эффективность применения лактазэн-зима «Лактазар для детей» у детей, имеющих клинические признаки ДН при ОКИ, находящихся на грудном вскармливании, а также выявить изменения метаболической активности микрофлоры кишечника на фоне коррекции ДН.

Материалы и методы. В исследование включено 60 детей в возрасте от 14 дней до 12 месяцев (в том числе до шести месяцев – 83%), находящихся на грудном вскармливании, госпи-

Бочкарева Наталия Михайловна, ассистент кафедры детских инфекций, кандидат медицинских наук.

тализированных в стационар с клиническими проявлениями острой инфекционной диареи. Эффективность лактазэнзима оценивалась в остром периоде болезни (при выписке ребенка из стационара) и периоде поздней реконва-лесценции (через 4-6 недель после выписки). В исследование были включены дети, имевшие на момент госпитализации клинические признаки синдрома мальабсорбции углеводов (частый водянистый стул с кислым запахом, боли в животе, вздутие, газы).

Этиологию ОКИ удалось расшифровать в 30% случаев. Условно-патогенная микрофлора являлась причиной болезни у 21,7% детей, сальмонеллез диагностировался достаточно редко (5%), в единичных случаях имели место астра – и норавирусные гастроэнтериты (по 1,7%), у 45% больных с инвазивной диареей и лабораторным подтверждением наличия вирусов в кале, этиологию заболевания считали нерасшифрованной (микст бактериально-вирусные инфекции).

Пациенты получали общепринятую терапию: оральную регидратацию, смектит диоктаэдри-ческий (100%), пробиотики (бифидумбактерин, аципол или бифидумбактерин форте), по показаниям антибактериальную терапию (73,3%, в том числе сочетание энтеральной с парэнтеральной терапией – 30%).

В программу питания 30 детей (основная группа) был включен лактазэнзим «Лактазар для детей», назначенный с первого дня лечения в соответствии с инструкцией по применению (одна капсула на 100 мл грудного молока), на весь острый период наблюдения в стационаре и после выписки из него на срок 4-6 недель. Не получавшие лактазэнзим дети (n=30) служили группой сравнения. Группы были сопоставимы между собой по всем параметрам: возрасту, полу, срокам госпитализации, клиническим формам болезни, отягощенности преморбидного состояния, наличию сопутствующей патологии.

У получавших Лактазар быстрее ликвидировался болевой синдром (1,2±0,20 дня против 2,7±0,42, P<0,05), метеоризм ( 4,6±1,08 дня против 10,6±2,10, P<0,01) и жидкий характер испражнений (11,4±1,90 дня против 20,6±3,06, P<0,05) .

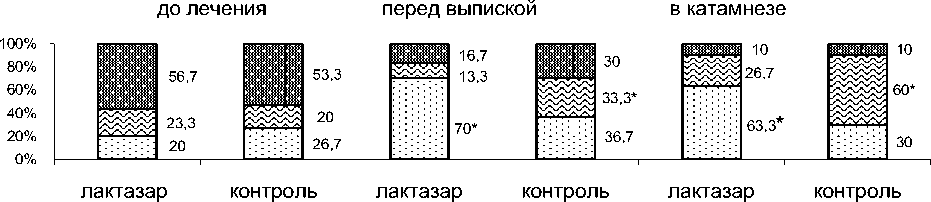

К моменту окончания наблюдения (через 4-6 недель) у получавших лактазэнзим реже обнаруживалось повышенное содержание углеводов (р<0,05). К этому же сроку снижение среднего содержания углеводов, по сравнению с острым периодом, было отмечено только у получавших лактазэнзим (до 0,45±0,1% р<0,05), в группе сравнения динамика отсутствовала (0,70±0,1%, р>0,05). У детей обеих сравниваемых групп отмечено снижение частоты обнаружения повышенного содержания углеводов в фекалиях (рис. 1).

У детей обеих групп к выписке из стационара и после в течение 4-6 недель отмечалось снижение изначально повышенного содержания углеводов в фекалиях (ранговый ДА менее 0,001 и 0,03 основная группа/группа сравнения соответственно). Критерий Манна-Уитни p<0,05 при сравнении показателей «0,25-0,4%» и «0,5-1%» «перед выпиской» и «через 4-6 недель».

Более быстрой ликвидации осмотического компонента диареи у получавших лактазэнзим соответствовало нарастание общего количества эшерихий (от 7,6±0,1 до 8,1±0,1 lgКОЕ/г, p<0,05), в группе сравнения – без динамики (от 7,7±0,3 до 7,7±0,2 lgКОЕ/г), а также выравнивание баланса микрофлоры, оцениваемое по качественноколичественному содержанию микрофлоры кишечника.

Метаболическая активность микрофлоры, оцениваемая методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) кала с определением спектра короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), по- казала отсутствие динамики среднегрупповых концентраций короткоцепочечных жирных кислот в процессе наблюдения от поступления

В более1% 00,5-1

0,25-0,4%

Рис. 1. Содержание углеводов в фекалиях (%) в динамике наблюдения у получавших и не получавших Лактазар,*p<0,05

Таблица 1. Некоторые показатели метаболической активности микрофлоры кишечника (медиана, (нижняя - верхняя квартили), в % от нормы) в динамике наблюдения у детей первого года жизни, получавших и не получавших Лактазар

100%

80%

60%

40%

20%

0%

перед выпиской

вкатамнезе

лактазар контроль лактазар контроль лактазар контроль в Маслянокислое в Пропионовокислое □ Уксуснокислое

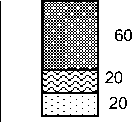

Рис. 2. Частота регистрации типов брожения (%) в динамике лечения у получавших и не получавших Лактазар

Примечание: Манна-Уитни p<0,05 «Через 4-6 недель» в частоте регистрации пропионовокислого и маслянокислого брожения до выписки из стационара. По окончанию периода наблюдения у получавших лактазэнзим концентрации уксусной (С2), пропионовой (С3) и валериановой кислот (С5)были выше, чем в группе сравнения (табл. 1), причем у 26,7% пациентов, не получавших лактазэнзим, сохранялся существенный дефицит микрофлоры.

Преобладание строгих анаэробных бактерий выявлено в обеих сравниваемых группах после окончания катамнеза, в основном, за счет продукции масляной (С4) и изо-масляной(iC4) кислот.

Анализируя структурные изменения микрофлоры, следует отметить, что до лечения у большинства детей (75%, с одинаковой частотой регистрации в группах) наблюдались изменения типа брожения с преобладанием пропионовокислого и маслянокислого типов, характерные для детей первого полугодия жизни, страдающих ДН. По мере ликвидации углеводной нагрузки и воспалительного процесса в кишечнике происходило выравнивание баланса микрофлоры у получавших Лактазар, достоверные отличия в показателях частоты регистрации маслянокислого брожения в сравниваемых группах получены к окончанию катамнестического наблюдения, частота регистрации маслянокислого брожения к этому времени достоверно отличалась (p=0,038) между группами. Выравнивание баланса микрофлоры происходило за счет прироста пропионовокислых бактерий в группе детей, получавших Лактазар маркера раннего восстановления сахаролитической микрофлоры (p=0,030), рис.2.

Заключение. Как показало проведенное исследование, применение Лактазара курсом 4-6 недель у детей первого года жизни с ОКИ (преобладанием инвазивного характера диареи) и клиническими признаками синдрома мальабсорбции углеводов на момент госпитализации в стационар уменьшило продолжительность болевого синдрома и метеоризма, водянистых испражнений. Этому соответствовало нарастание общего содержания эшерихий. Более наглядно микробилогические эффекты нашли в отражении показателей метаболической активности микрофлоры (концентрации метаболитов сахаролитических бактерий с выравниванием баланса микрофлоры). У получавши лактазэнзим быстрее ликвидировались признаки осмотического компонента диареи, при этом ликвидации синдрома мальабсорбции не происходило. В группе сравнения осмотическая диарея сохранялась на фоне более низких концентраций КЖК.

Тем самым получены доказательства более быстрых сроков ликвидации осмотического компонента диареи, если в программе питания детей использовался Лактазар. Вместе с тем высокие концентрации КЖК, сохраняющиеся у получавших Лактазар даже через месяц наблюдения свидетельствовали о сохраняющемся синдроме мальабсорбции углеводов. Полученные данные позволяют заключить, что клинический эффект Лактазара может быть обусловлен модуляцией состава пищевых субстратов в толстой кишке (ферментация дисахаров до моносахаров) и, соответственно, кишечной микрофлоры с тенденцией к нормализации микробиологического баланса.

Список литературы Влияние коррекции синдрома мальабсорбции углеводов на метаболическую активность микрофлоры кишечника у детей на грудном вскармливании

- Антоненко А.Н. Лактазная недостаточность у детей раннего возраста, больных острыми кишечными инфекциями, основные методы ее коррекции: дис.. канд. мед. наук. М., 2006. -127с.

- Крамарь Л.В. Этиология и клинические особенности острых инвазивных диарей у детей первого полугодия жизни//Детские инфекции, 2011. Т. 10, № 4. С. 67-68

- Мескина Е.Р. Особенности метаболической активности микрофлоры и диетологическая коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей первого года жизни, больных энтероколитом//Вопросы современной педиатрии.2010. Т. 9. № 1. С. 44-51.

- Мухина Ю.Г., Чубарова А.И., Гераськина В.П. Современные аспекты проблемы лактазной недостаточности у детей раннего возраста//Вопросы детской диетологии 2003. Т. 1. № 1. С. 50-56.

- Мухина Ю.Г., Шумилов П.В. и др. Современные подходы к диагностике и терапии дисахаридазной недостаточности у детей//Трудный пациент (Педиатрия).2006. № 9. С. 12-16.

- Нетребенко О.К. Питание грудного ребенка и кишечная микрофлора//Педиатрия. 2005. Т. 3. С. 57-61

- Плоскирева A.A. Клинико-лабораторная эффективность различных видов вскармливания у детей первого года жизни, больных острыми кишечными инфекциями: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2003. 24 с.

- Mai V., Young С.M., Ukhanova M. et al. Fecal microbiota in premature infants prior to necrotizing enterocolitis//PLoS One.2011. Vol. 6(6). e20647. .

- Szylit O., Maurage C., Gasqui P. et al. Fecal short-chain fatty acids predict digestive disorders in premature infants//J. Parenter. Enteral. Nutr.1998. Vol. 22. P.136 -141.

- Andrieux C, Membré JM, Cayela C, Antoine JM. Scand. Metabolic characteristics of the faecal microflora in humans rom three age group//J. Gastroenterol.2002. Vol. 37(7).P.792-798.

- Scarpellini E., Giorgio V., Gabrielli M. Prevalens of small intestinal bacterial overgrowth in children with irritable bowel syndrome: a case-control study//J. Pediatr. 2009.-Vol. 155(30). P.416-420.

- Spiller R.C. Infection as a cause of irritable bowel syndrome//Hosp. Med. 2003. -Vol.64 (5). P. 270-274.