Влияние краевых зон плиты на потери тепла в плите на уровне земли

Автор: Корниенко Сергей Валерьевич, Брехов Егор Михайлович, Ткачев Макар Сергеевич, Ткачев Сергей Андреевич

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Рубрика: Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение

Статья в выпуске: 4 (113), 2024 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования является плита перекрытия однокомнатной квартиры, расположенная на первом этаже многоквартирного дома. Тип климата – Dfa по классификации Кёппена. Методика. Полевые тепловые испытания объекта проводились методом «приставной стены» в холодный период года. Все контрольные испытания проводились в течение 14 суток с регистрацией параметров каждые 15 минут с учётом высокой теплоёмкости грунта. Для большего охвата точек измерения использовались два 10-канальных программируемых модуля. Всего исследовано 6 краевых зон плиты перекрытия различной конфигурации. Результаты. Максимальные колебания теплового потока зафиксированы в краевых зонах плиты перекрытия, примыкающих к наружной стене, что свидетельствует о нестационарном характере процесса теплопередачи. Доказано, что термическое сопротивление на внутренней поверхности плиты перекрытия практически равно нулю, поэтому при моделировании процесса нестационарной теплопередачи через плиту перекрытия могут быть использованы граничные условия Дирихле. Затухание температурных колебаний в грунтовом массиве и их задержка во времени обусловлены высокой тепловой инерцией грунта. Впервые установлены значительные колебания коэффициента тепловой равномерности (КТП) в краевых зонах плиты-на-грунте, примыкающих к наружной стене (от 0,16 до 0,97). Уменьшение КТП свидетельствует об увеличении теплопотерь через краевые зоны плиты-на-грунте по сравнению с участками плиты, удаленными от краевых зон. Для снижения теплопотерь через грунт необходима изоляция краевых зон плиты. Данное решение соответствует минимальным требованиям к теплозащите зданий.

Энергоэффективное строительство, Зелёное строительство, Многоквартирный жилой дом, Натурные теплофизические испытания, Плита на грунте, Утепление по краям плиты, Общее сопротивление теплопередаче, Теплопотери

Короткий адрес: https://sciup.org/143184665

IDR: 143184665 | DOI: 10.4123/CUBS.113.6

Текст научной статьи Влияние краевых зон плиты на потери тепла в плите на уровне земли

Как показано в [1], потребление энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий составляет около 40 % от общего потребления энергии В том случае, если надземная часть здания хорошо теплоизолирована, потери теплоты через пол по грунту могут составлять 30–50 % от общих тепловых потерь через оболочку здания [2]–[4].

Для решения этой проблемы был проведен значительный объем экспериментальных и теоретических исследований процесса теплопередачи и тепловых потерь через конструкции, контактирующие с землей.

Эксперименты, включая лабораторные исследования и натурные (полевые) испытания, дают возможность фактически оценить влияние теплоизоляции на теплотехнические характеристики пола по грунту. Процесс теплопередачи в зоне сопряжения здания с землей подчиняется сложным закономерностям. Значительное влияние на этот процесс оказывают внешние климатические условия и характеристики окружающей среды: температура и относительная влажность наружного воздуха, осадки, влажность почвы, солнечная радиация, скорость ветра. Чтобы учесть комплексное воздействие метеорологических условий, предпочтительнее проводить полевые испытания по сравнению с лабораторными исследованиями.

Ряд предыдущих экспериментальных исследований был проведен в разных странах с учетом различных климатических условий.

В статьях [5], [6] показана необходимость детального изучения тепловлажностного состояния каменных стен исторических зданий, в том числе их подземной части, подвергающейся неблагоприятному воздействию грунтовой влаги, для сохранения историкокультурного наследия. Для оценки текущего эксплуатационного состояния здания необходим мониторинг теплового режима. В результате такого мониторинга можно получить ценные исходные данные и использовать их при моделировании теплового режима зданий [7]–[9].

Применение системного подхода позволяет существенно улучшить теплофизические характеристики зданий. Так, применение теплоизоляции всей оболочки здания и инженерных систем с автоматическим управлением, как показано в [10], позволяет снизить затраты тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых зданий на 70 % в условиях умеренно-континентального климата. Учет радиационной температуры небосвода позволяет существенно уточнить расчетные теплотехнические характеристики ограждающих конструкций зданий, расположенных в различных влажностно-климатических зонах [11]. Наконец, использование адаптационной модели теплового комфорта позволяет снизить общую отопительную нагрузку помещений на 24.2 % в зимний период [12].

Важной характеристикой здания является его экологическая безопасность. В [13] получены результаты сравнительной оценки воздействия различных строительных материалов на окружающую среду (опыт Республики Корея). Показано, что по сравнению с железобетоном древесно-бетонные композиты уменьшают выбросы CO2 в атмосферу на 65 %, что открывает поиск новых конструктивных решений стеновых конструкций подземной части зданий.

Поиск эффективных конструктивных решений является приоритетным направлением строительства. Мексиканскими учеными [14] предложена энергоэффективная конструкция фундаментов из ячеистого бетона. Преимуществами такой конструкции являются: уменьшение расхода бетона, снижение стоимости материалов, снижение веса конструкций. Авторами статьи [15] показано, что внешняя теплоизоляция стеновых ограждающих конструкций итальянских домов позволяет снизить потребление энергии на 13–16 %, в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. В статье [16] изучены закономерности развития температурного режима охлаждаемого грунта с помощью численного метода, основанных на программе TEMPA, для условий вечной мерзлоты (г. Мирный, Республика Саха). Исследованию влажностного режима теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола в грунте посвящена работа [17].

Большой потенциал энергосбережения кроется в аккумулировании тепловой энергии. Авторами статьи [18,19] предложен новый метод пассивного охлаждения, использующий теплоемкость грунта под неизолированной плитой пола для охлаждения помещений в летний период (опыт Польши). При этом установлено, что эффект «холодного» неизолированного пола незначительный. В [20] доказана эффективность стратегии пассивного охлаждения одноквартирных домов (ОКД) за счет теплоаккумулирующей способности стен и пола по грунту в летний период. При этом комфортные условия в помещении обеспечиваются как в дневное, так и ночное время: снижение дневных пиковых значений температуры воздуха составляет от 5.2 ° С до 7.1 ° C, ночных - от 4.7 ° C до 6.8 ° C.

Теплоаккумулирующая способность грунта может быть использована для различных целей, например, для снижения затрат применительно к конечным пользователям или поставщикам энергии, уменьшения спроса на первичную энергию или сокращения выбросов CO 2 в атмосферу [21].

Большая масса грунта может быть эффективно использована для накопления тепловой энергии в умном доме [22].

Особое внимание в литературе уделяется проблеме краевых зон конструкций пола по грунту.

Korniyenko, S.; Brekhov, E.; Tkachev, M.; Tkachev, S.

Impact of slab edge zones on slab-on-grade heat losses;

В статье [23] представлен актуальный обзор тепловых мостов (ТМ) конструкций пола по грунту. Показано, что применение теплоизоляции таких конструкций может уменьшить влияние ТМ до 65 % по сравнению с отсутствием изоляции. Оценке влияния тепловых мостов на теплофизические характеристики зданий в различных климатических условиях посвящены статьи [24]–[26]. В [27], [28] показано, что проблема повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий характерна для любых климатических зон, как для зимнего (потери теплоты), так и летнего (поступления теплоты) периодов года. В [29] показано, что теплоизоляция пола в виде полосы в области стены является наиболее эффективной конструкцией тепловой защиты пола, так как снижение тепловых потерь наиболее заметно в этой зоне. Кроме того, такое решение улучшает температурно-влажностный режим сопряжения плиты пола со стеной. Данные [30], обобщенные в результате натурных экспериментов, показали, что теплообмен на краях и в углах первого этажа был в 1.6–2.1 раза более активным, чем для основной области бетонного пола.

Таким образом, обзор научной литературы показал следующее: 1) краевые зоны плиты пола по грунту являются достаточно мощными «мостиками холода», что приводит к росту потерь теплоты всего здания; 2) изоляция края плиты пола может обеспечить значительное снижение потерь теплоты здания, подверженного конкретным климатическим воздействиям. Также установлено, что в литературе практически отсутствуют данные, характеризующие процесс теплопередачи и теплозащитные свойства полов по грунту многоквартирных зданий.

Отсутствие указанных данных замедляет поиск новых решений, связанных с разработкой и внедрением в строительную практику «зеленых» зданий. Поэтому, с этой точки зрения тема исследования, безусловно, актуальна.

Учитывая высокую актуальность темы, были проведены натурные теплотехнические испытания пола по грунту многоквартирного жилого дома с элементами «зеленой» архитектуры в условиях умеренно-континентального климата.

Цель исследования: на основе натурных теплотехнических испытаний получить достоверные данные, устанавливающие закономерную связь между фактическими потерями теплоты через краевые зоны плиты пола по грунту и потерями теплоты пола по грунту вдали от краевых зон для многоквартирных жилых зданий.

Указанные данные необходимы для:

-

1. оценки эффективности существующих конструктивных решений полов по грунту;

-

2. разработки мероприятий по повышению энергоэффективности зданий;

-

3. проверки соответствия теплотехнических характеристик ограждающих конструкций нормативным требованиям.

-

2 Materials and Methods

2.1 Description of the research object

Объектом натурного исследования является пол по грунту в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома в Волгограде (48°42′42″ с. ш. 44°30′50″ в. д.).

Климат умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и жарким летом (согласно международной классификации климата Köppen – тип «Dfa»). По данным многолетних наблюдений средняя за год температура воздуха в Волгограде составляет 8.7 ° C. Самый холодный месяц - февраль со средней температурой -6.9 ° C. Самый теплый месяц - июль, его среднемесячная температура 24.2 ° С. Среднее количество осадков - 267 мм в год. Зима мягкая, с частыми оттепелями, лето жаркое и долгое, во все времена года возможны резкие перепады температуры.

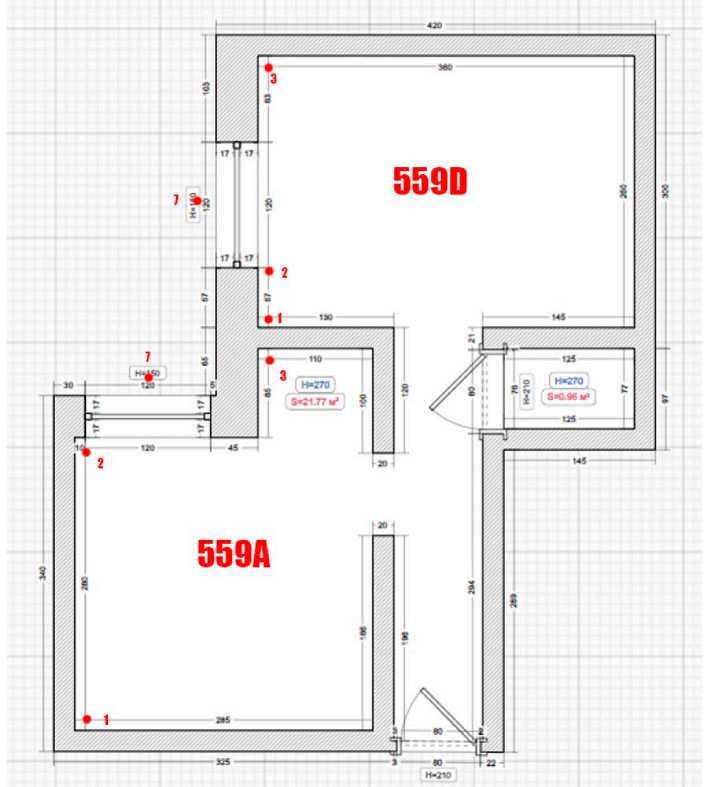

Вход в квартиру осуществляется непосредственно с участка (рис. 1).

Общая площадь квартиры составляет 21.77 м2. Высота помещений 2.7 м.

Наружные стены имеют теплоизоляцию. Заполнение оконных проемов выполнено стеклопакетными конструкциями. Согласно проекту пол по грунту выполнен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 100 мм.

Выбор данного объекта исследования обусловлен необходимостью поиска новых решений «зеленого» строительства.

Fig. 1 – Apartments with separate entrances in multi-apartment residential building

2.2 Equipment descriptions

Натурные теплотехнические испытания указанного объекта проводились путем измерения и регистрации плотности теплового потока, проходящего через теплообменные поверхности пола по грунту, а также температур таких поверхностей и окружающих их газообразных сред.

Метод измерения плотности теплового потока основан на регистрации перепада температуры на «дополнительной стенке», устанавливаемой на ограждающей конструкции здания. Этот температурный перепад, пропорциональный в направлении теплового потока его плотности, преобразуется в термоэлектродвижущую силу батареей термопар, расположенных в «дополнительной стенке» параллельно по тепловому потоку и соединенных последовательно по генерируемому сигналу. «Дополнительная стенка» и батарея термопар образуют преобразователь теплового потока.

В данном эксперименте был использован многоканальный измеритель-регистратор плотности теплового потока и температуры ИТП–МГ4.03 «Поток» (СКБ «Стройприбор», г. Челябинск, зав. № 485, вып. 2019). Указанный цифровой прибор позволяет достаточно быстро и точно определить искомые величины экологически безопасным методом неразрушающего контроля, что особенно важно при обследовании эксплуатируемых объектов, не допускающем их частичного или полного разрушения.

ИТП-МГ4.03 «Поток» предназначен для измерения и регистрации плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений, через облицовку и теплоизоляцию энергообъектов при экспериментальном исследовании и в условиях эксплуатации.

Прибор позволяют измерять температуру воздуха внутри и снаружи помещения, а также измерять плотность тепловых потоков.

Прибор состоит из автономных программируемых десятиканальных модулей и электронного блока, предназначенного для программирования и сбора информации, накопленной модулями.

Прибор обеспечивает выполнение измерений каждым из модулей одновременно по десяти измерительным каналам в оперативном режиме, а также в режиме наблюдения с автоматической регистрацией тепловых потоков, температуры воздуха через интервалы времени, установленные пользователем. Прибор оснащен функцией передачи данных на ПК и часами реального времени. Получаемая в процессе измерений информация автоматически архивируется и маркируется датой и временем измерения. Предусмотрена возможность графического отображения контролируемых параметров во времени, распечатка архивированной информации в виде таблиц.

2.3 Method of thermophysical testing

Все теплотехнические испытания проводились в отапливаемый период года, с 28 февраля по 13 марта 2024 года. Большая продолжительность эксперимента (около 14 суток) выбрана потому, что грунт обладает очень высокой теплоаккумулирующей способностью, и для стабилизации теплового процесса требуется продолжительное время. Дискретность регистрируемых параметров составила 15 минут.

В процессе измерений помещения квартиры эксплуатировались жильцами, поэтому датчики были установлены в краевых зонах таким образом, чтобы предотвратить их повреждение.

Для возможности большего охвата точек измерения были использованы два 10-канальных программируемых модуля: модуль 559 A (зав. № 559) и модуль 559 D (зав. № 559).

Были обследованы различные краевые зоны пола по грунту в квартире:

модуль 559A – в углу наружных стен вдали от окна (точка 1);

в углу наружных стен около окна (точка 2);

в зоне сопряжения перегородки с наружной стеной (точка 3);

модуль 559D – в зоне сопряжения перегородки с наружной стеной (точка 1);

в зоне окна (точка 2);

в зоне сопряжения внутренней и наружной стен вдали от окна (точка 3).

В указанных точках были размещены датчики температуры и плотности теплового потока на поверхности пола, а также датчики температуры на расстоянии 0.05 м от уровня пола.

Для наглядности была составлена схема размещения датчиков с указанием их типа и номера (рис. 2).

Fig. 2 – Location of temperature and heat flow density sensors in the apartment (scheme)

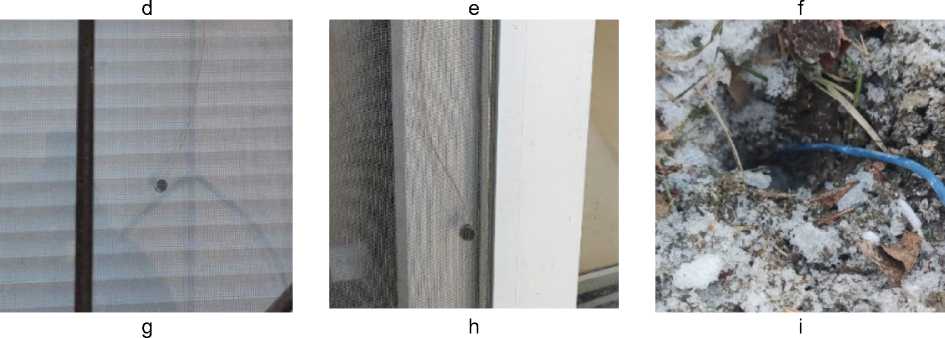

Для регистрации температуры наружного воздуха были установлены датчики температуры у внешней поверхности окон (точки 7 для каждого модуля).

Для регистрации температуры в грунте, в зоне бетонной отмостки был дополнительно установлен один датчик температуры на глубине 0.25 м от уровня земли.

Фотофиксация датчиков показана на рис. 3.

Fig. 3 – Location of temperature and surface heat flux density sensors in the room (a–f) and temperature sensors outside (g–i): a – point 1, module 559A; b – point 2, module 559A; c – point 3, module 559A; d – point 1, module 559D; e – point 2, module 559D; f – point 3, module 559D; g – point 7, module 559A; h – point 7, module 559D; and i – in ground

2.4 Metrological characteristics of equipment

Метрологические характеристики оборудования приведены в табл. 1.

Table 1. Metrological characteristics of equipment

|

Наименование характеристики |

Значение характеристики |

|

Диапазон измерений: каналов плотности теплового потока, Вт/м2 каналов температуры, ° С |

от 10 до 999 от –30 до 100 |

|

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности теплового потока, % |

± 6 |

|

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, ° С (в рабочем диапазоне от -30 до 80 ° С) |

± 0.2 |

|

Коэффициент преобразования датчиков теплового потока, Вт/(м2·мВ), не более |

50 |

Оборудование имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.059.А № 57764, выданное федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, дата выдачи 02.12.2019, срок действия до 25.11.2024.

Применяемое оборудование в целом обеспечивает необходимую точность измерений. Возникающий в ряде случаев «тепловой шум» можно сгладить путем правильного выбора периода усреднения экспериментальных данных.

-

3 Results and Discussion

3.1 Analysis of the thermal conditions of the slab-on-grade

Основными результатами эксперимента являются фактические (измеренные) значения температуры и плотности теплового потока в точках пола по грунту.

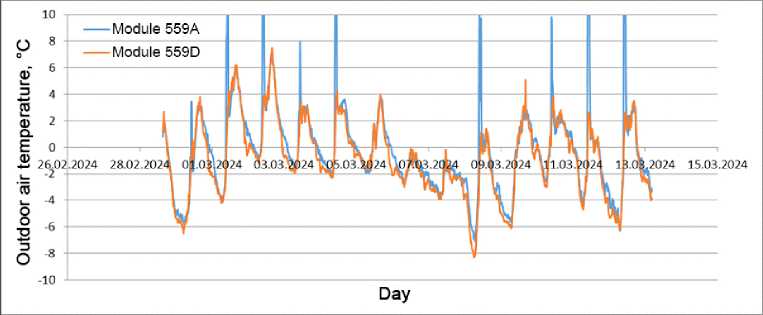

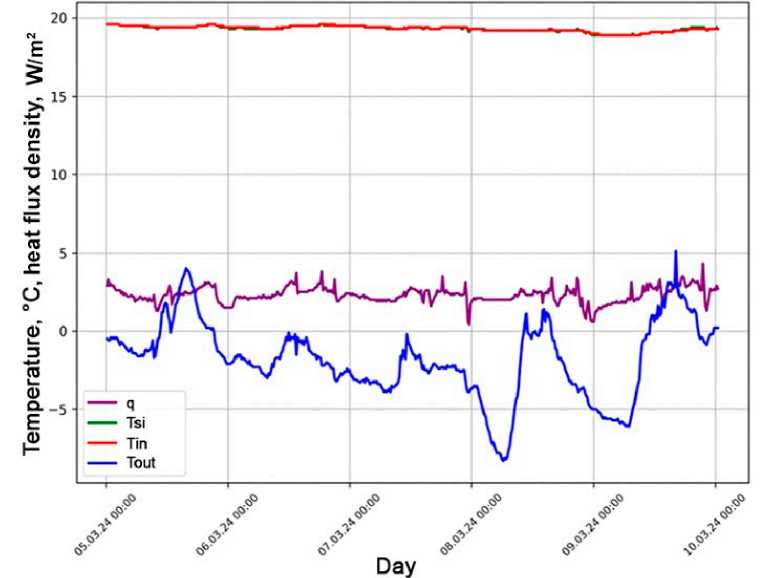

С целью снижения трудоемкости обработки экспериментальных данных для дальнейшего анализа был выбран наиболее холодный 5-суточный период общего периода теплотехнических испытаний (рис. 4).

Fig. 4 – Outdoor air temperature fluctuations during the period of slab-on-grade thermophysical testing

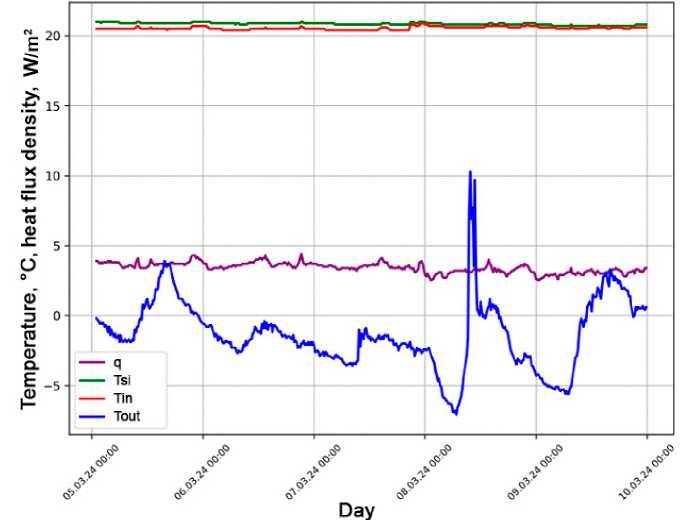

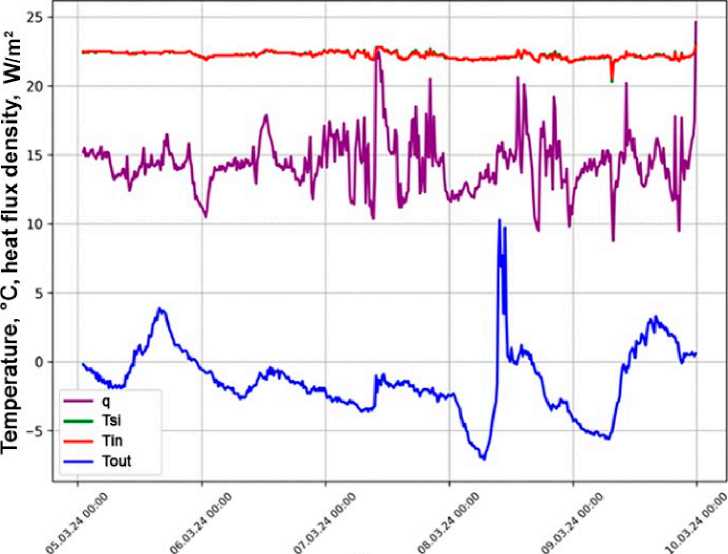

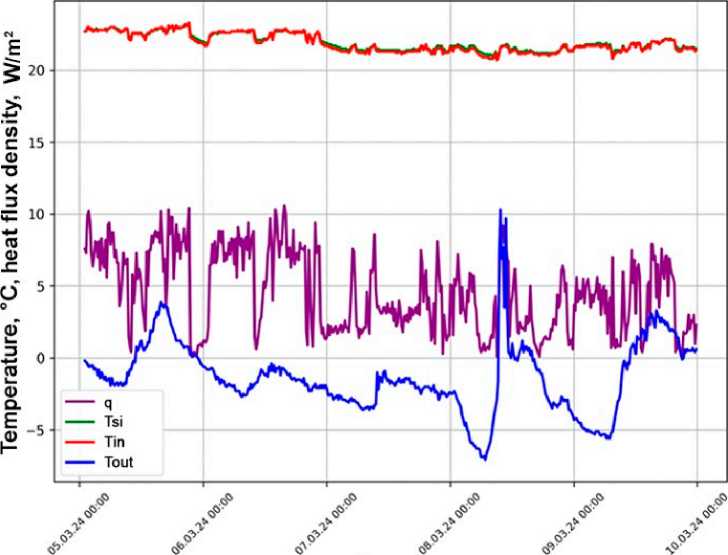

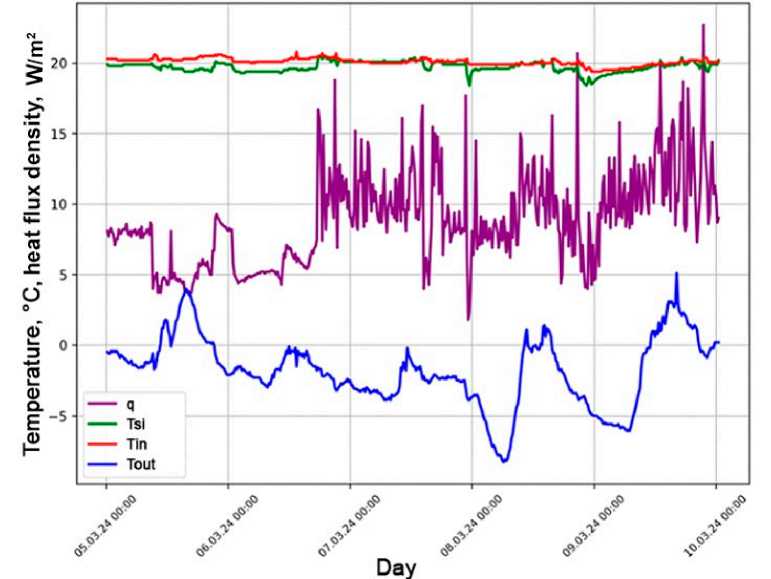

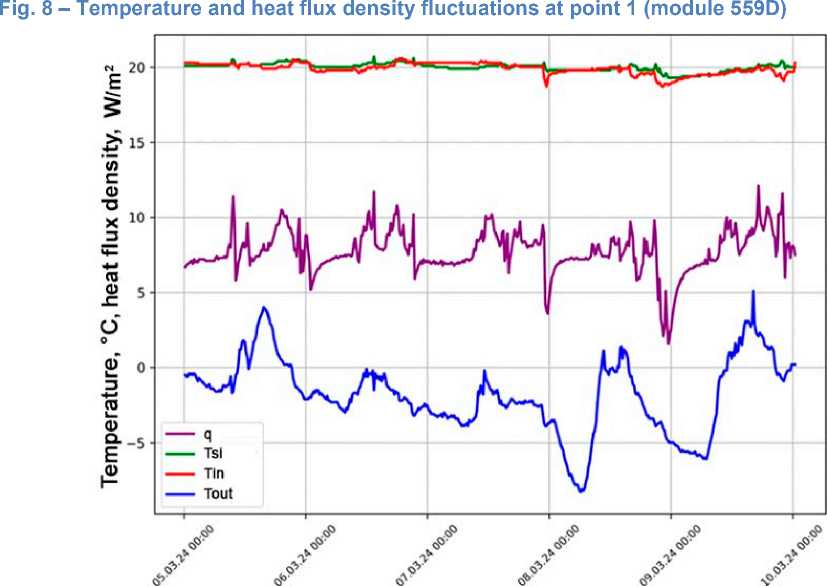

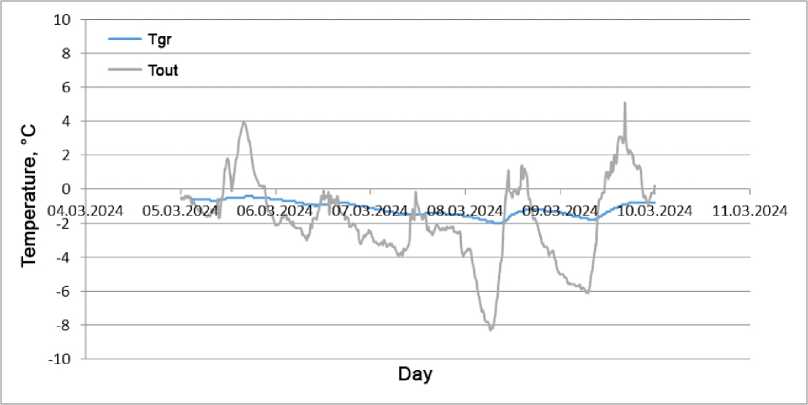

Результаты измерений температуры и плотности теплового потока в рассматриваемых точках приведены на рис. 5–11. На этих рисунках использованы следующие обозначения: q – поверхностная плотность теплового потока; T si – температура на внутренней поверхности; T in – температура внутреннего воздуха; T out – температура наружного воздуха; T gr – температура грунта.

Fig. 5 – Temperature and heat flux density fluctuations at point 1 (module 559A)

Fig. 6 – Temperature and heat flux density fluctuations at point 2 (module 559A)

Fig. 7 – Temperature and heat flux density fluctuations at point 3 (module 559A)

Day

Fig. 9 – Temperature and heat flux density fluctuations at point 2 (module 559D)

Fig. 10 – Temperature and heat flux density fluctuations at point 3 (module 559D)

Fig. 11 – Outdoor air temperature and ground temperature fluctuations (module 559D)

Анализ полученных результатов измерений позволяет установить следующие закономерности.

Максимальные колебания теплового потока наблюдаются в краевых зонах пола по грунту, примыкающих к наружной стене (рис. 5–10), что указывает на нестационарный характер процесса теплообмена.

Во всех обследованных точках перепад температур между внутренним воздухом и внутренней поверхностью пола незначительный. Это можно объяснить малоактивным процессом теплообмена вследствие высокой теплоаккумулирующей способности грунта и его высоким сопротивлением теплопередаче. Коэффициент теплообмена внутренней поверхности пола по грунту в 50–70 раз выше, чем на внутренней поверхности стеновых ограждающих конструкций (при стандартных условиях). В этом случае сопротивление теплообмену внутренней поверхности пола по грунту близко к нулю, и в полной физико-математической постановке задачи о нестационарной теплопередаче через пол по грунту можно использовать граничные условия первого рода, что упрощает решение теплофизических задач.

В грунте образуется температурная волна (рис. 11). Максимальная амплитуда колебаний температуры наблюдается на поверхности земли. По мере углубления в массив грунта Korniyenko, S.; Brekhov, E.; Tkachev, M.; Tkachev, S.

Impact of slab edge zones on slab-on-grade heat losses;

происходит заметное затухание температурных колебаний, при этом наблюдается запаздывание колебаний температуры во времени. Затухание температурных колебаний в массиве грунта и их запаздывание во времени обусловлено тепловой инерцией грунта.

Выявленные закономерности помогают оценить теплотехнические характеристики пола по грунту.

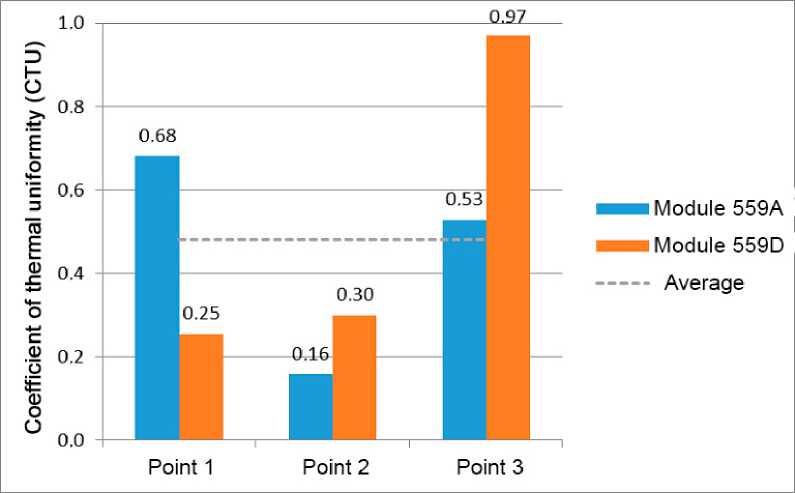

3.2 Thermal performance of the slab-on-grade

Как показано выше, конструкция пола по грунту теплотехнически неоднородна, что обусловлено влиянием краевых зон. Для сравнительной оценки теплотехнически неоднородных участков пола по грунту удобно использовать коэффициент теплотехнической однородности (КТО). КТО равен отношению сопротивления теплопередаче в рассматриваемой точке пола по грунту ( R о , i ), включающей неоднородность, к сопротивлению теплопередаче пола вдали от теплотехнической неоднородности ( R оcon ), т.е. условно однородной конструкции.

Сопротивление теплопередаче условно однородного участка пола по грунту можно определить по формуле con f gr

R o = R si + л + » + R se , (1)

-

X f X gr

где R si - сопротивление теплообмену внутренней поверхности конструкции; 8 f - толщина плиты пола; X f - теплопроводность материала пола; 8 gr - толщина массива грунта, определяемая от подошвы плиты пола до сечения, соответствующего среднегодовой температуре наружного воздуха при установившихся условиях теплопередачи в грунте; X gr - теплопроводность грунта; R se – сопротивление теплообмену в этом сечении.

Применительно к условиям данной задачи можно принять: R si = 0; 8 f = 0.1 м; X f = 2.04 Вт/(м^К); 8 gr = 12 м; X gr = 1.2 Вт/(м^К); R se = 0. После подстановки указанных данных в формулу (1) получим R оcon = 10.0 м2·К/Вт.

На рис. 12 приведены результаты расчета КТО в рассматриваемых точках пола по грунту.

Fig. 12 – Coefficient of thermal uniformity at different points of the slab-on-grade

Из рис. 12 видно, что краевые зоны пола, непосредственно примыкающие к наружной стене, имеют ярко выраженную теплотехническую неоднородность, при этом КТО меняется от 0.16 до 0.97. Среднее значение КТО равно 0.48, что совпадает с нижней границей значения КТО, рассчитанного по данным [30]. Однако полученные нами значения КТО указывают на большее влияние краевых зон на тепловые потери пола по грунту и расширяют границы изучаемого процесса.

Минимальное значение КТО пола отмечается в углу наружных стен, вблизи от окна (точка 2, модуль 559A). Понижение теплозащитных свойств угла связано с геометрической неоднородностью угла, так как наружная теплоотдающая поверхность угла больше внутренней теплопринимающей поверхности.

Максимальное значение КТО пола отмечается в зоне сопряжения внутренней и наружной стен, вдали от окна (точка 3, модуль 559D). Теплая внутренняя стена, примыкающая к холодной наружной стене, приводит к повышению теплозащитных свойств краевой зоны пола. В зоне окон теплозащитные свойства пола заметно снижаются (точка 2).

Особенно заметно КТО пола уменьшается при воздействии нескольких теплофизически неблагоприятных факторов, например, при наличии угла наружных стен и окна.

Понижение КТО пола свидетельствует о росте потерь теплоты через краевые зоны пола грунту по сравнению с участками пола, расположенными вдали от краевых зон.

Для снижения потерь теплоты пола по грунту необходимо в первую очередь изолировать краевые зоны плиты, включая ее торцы, а также контактную зону плиты с грунтом шириной не менее 2 м, примыкающую к наружной стене. Изоляция краевых зон плиты пола улучшает не только теплотехнические характеристики конструкции, но и повышает микроклимат в помещениях первого этажа.

4 Conclusions

По итогам натурных теплотехнических испытаний пола по грунту получены достоверные данные, устанавливающие закономерную связь между фактическими потерями теплоты через краевые зоны плиты пола по грунту и потерями теплоты пола по грунту вдали от краевых зон для многоквартирных жилых зданий.

Основные выводы по результатам исследования:

-

1. Максимальные колебания теплового потока наблюдаются в краевых зонах пола по грунту, примыкающих к наружной стене, что указывает на нестационарный характер процесса теплообмена.

-

2. Доказано, что сопротивление теплообмену внутренней поверхности пола по грунту близко к нулю, и в полной физико-математической постановке задачи о нестационарной теплопередаче через пол по грунту можно использовать граничные условия первого рода, что упрощает численное моделирование процесса теплообмена.

-

3. Доказано, что в грунте образуется температурная волна. Максимальная амплитуда колебаний температуры наблюдается на поверхности земли. По мере удаления в массив грунта происходит заметное затухание температурных колебаний, при этом наблюдается запаздывание колебаний температуры во времени. Затухание температурных колебаний в массиве грунта и их запаздывание во времени обусловлено тепловой инерцией грунта.

-

4. Впервые установлено, что краевые зоны пола, непосредственно примыкающие к наружной стене, имеют ярко выраженную теплотехническую неоднородность, при этом коэффициент теплотехнической однородности меняется от 0.16 до 0.97. Минимальное значение КТО пола отмечается в углу наружных стен, вблизи от окна. Понижение теплозащитных свойств угла связано с его геометрической неоднородностью. Максимальное значение КТО пола отмечается в зоне сопряжения внутренней и наружной стен, вдали от окна. В зоне окон теплозащитные свойства пола заметно снижаются. Особенно заметно КТО пола уменьшается при воздействии нескольких теплофизически неблагоприятных факторов.

-

5. Понижение КТО свидетельствует о росте потерь теплоты через краевые зоны пола грунту по сравнению с участками пола, расположенными вдали от краевых зон. Для снижения потерь теплоты пола по грунту необходимо в первую очередь изолировать краевые зоны плиты, включая ее торцы, а также контактную зону плиты с грунтом шириной не менее 2 м, примыкающую к наружной стене. Изоляция краевых зон плиты пола улучшает не только теплотехнические характеристики конструкции, но и повышает микроклимат в помещениях первого этажа. Полученные данные могут быть использованы для тестирования теплофизических моделей в будущих теоретических исследованиях.

5 Acknowledgements

Работа выполнена в рамках подготовки научно-исследовательских работ по теме № 2.3.1.1. «Направления развития энергоэффективного градостроительства России

(энергоэффективные кварталы как инновационные планировочные образования)» ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».