Влияние кризиса на динамику заимствований и сбережений граждан России

Автор: Ермаков Андрей Русланович, Дмитриева Наталья Юрьевна, Рубцова Евгения Михайловна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (52), 2017 года.

Бесплатный доступ

Влияние домохозяйств на экономическое развитие страны является неоспоримо значимым. Именно с помощью населения страны создается ВВП, стимулируется воспроизводство, формируются инвестиции в реальный сектор экономики. В статье анализируется влияние кризисных явлений в экономике России на финансовое состояние домохозяйств, перспективы его улучшения, а также динамика сбережений и задолженности по кредитам физических лиц.

Домохозяйства России, реальные доходы населения, потребительские кредиты, заимствования домохозяйств рф, сбережения домохозяйств рф

Короткий адрес: https://sciup.org/143161563

IDR: 143161563

Текст научной статьи Влияние кризиса на динамику заимствований и сбережений граждан России

Инфраструктура, под которой подразумевают дороги и транспортные узлы, инженерные, энергетические и телекоммуникационные сети, коммунальные и социальные объекты, является необходимым условием осуществления производственной деятельности. Она характеризуется особенной ролью в экономике страны, поскольку представляет собой «канал», по которому притекающие в инфраструктуру инвестиции оказывают воздействие на динамику и интенсивность экономической деятельности как в текущем периоде, так и в перспективе.

Исследования перспектив развития мировой экономики последних лет подтверждают это правило – увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру повышает объем производства в кратко- и долгосрочной перспективе, особенно в периоды наличия резервных мощностей в экономике и высокой эффективности инвестиций [1]. В то же время отдельной проблемой выступает само управление государственными инвестициями, которое должно обеспечит эффективность государственных вложений в инфраструктуру [2].

Результаты исследований перспектив развития российской экономики [см., например, 3, 4] также акцентируют внимание на вопросах, связанных с развитием инфраструктуры в Российской Федерации в период до 2030 г. В исследованиях констатируется существенный разрыв между потребностью и фактическими объемами инфраструктурных инвестиций. Отмечаются диспропорции в региональном и отраслевом распределении инвестиций. Неудовлетворительной признается структура распределения ответственности между государством и бизнесом при осуществлении инфраструктурных проектов, поскольку только в 44% инфраструктурных проектах предусмотрено участие частных инвесторов, в основном, в форме государственно-частного партнерства. Как неэффективная оценивается структури источников финансирования инфраструктурных инвестиций в связи с преобладающей ролью государственных инвестиций, поскольку менее 10% инфраструктурных проектов, предполагается реализовывать на деньги частных компаний (практически все такие проекты приходятся на энергетику и водоснабжение).

Эти факты подтверждают, что проблема управления развитием национальной экономики приобретает особое значение будучи тесно связанной с задачей обеспечения эффективности бюджетных инвестиций в инфраструктуру [5]. Выделяют ряд факторов [6], которые играют особую роль в определении эффективности инвестиций в инфраструктуру: высокая капиталоемкость, длительные сроки окупаемости, высокая вероятность изменений проекта по причине длительного срока реализации и вызываемая этим сложность в оценке инфраструктурных инвестиций [7], высокая заинтересованность органов государственной власти в реализации инфраструктурных проектов в связи с их направленностью на решение социально-экономических задач.

В силу выделенных проблемы и факторов, анализ структуры и динамики инвестиций в инфраструктуру в Российской Федерации является актуальным, поскольку позволит сформировать адекватное представление о сути происходящих процессов, выявить основных игроков на национальном рынке инфраструктурных инвестиций, уточнить роль государства как инвестора и разобраться в мотивах влияющих на поведение государства.

Статистическая база и методы исследования

Под инфраструктурными инвестициями в настоящем исследовании подразумеваются инвестиции в основной капитал, направленные в виды экономической деятельности (далее – ВЭД), признаваемыми инфраструктурными. К таковым относятся следующие: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Статистические данные для удобства сопоставления были скорректированы на индекс потребительских цен (базисный год 2010), иностранные инвестиции переведены в рублевый эквивалент по среднегодовому курсу доллара США. Данные по субъектам Российской Федерации с разбивкой по ВЭД представлены только за 2006, 2008, 2010, 2012 и 2014 гг. (поступление ПИИ за 2006-2012 гг.).

В настоящем исследовании изучается поведение государственных и частных инвестиций в инфраструктурные ВЭД с двух сторон в краткосрочной перспективе. Во-первых, рассматривается динамика процесса в целом по Российской Федерации. Во-вторых, изучается распределение инфраструктурных инвестиций по субъектам Российской Федерации.

Основные тенденции

Характеризуя ситуацию в целом, сперва стоит обратить внимание на общую динамику процесса инвестирования (см. рис. 1).

Рисунок 1 — Динамика инвестиций в основной капитал и инвестиций в инфраструктуру в 2002-2015 гг., всего (млн руб., в ценах 2010 года)

Источник: рассчитано авторами по данным Росстат ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ) (форма 2.12. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности)

Рассматриваемый четырнадцатилетний период (2002-2015 гг.) характеризуется как период роста годовых потоков и инвестиций в основной капитал в целом, и инвестиций в инфраструктуру. Однако этот рост не был постоянным. Изучая движение потока инвестиций в основной капитал, можно выделить четыре неравных интервала, в границах которых инвестиционный поток продемонстрировал разнонаправленную динамику:

-

• 2002-2008 гг. – динамичный рост, приведший в 2008 г. к увеличению потока инвестиций в основной капитал более чем в 2,5 раза от уровня 2002 г.;

-

• 2009 г. – резкое снижение потока инвестиций в основной капитал — более чем на 20% от уровня 2008 г.;

2010-2012 гг. – восстановление объема инвестиций в основной капитал до уровня 2008 г. и его превышение; с 2013 г. по настоящее время – плавное снижение объема инвестиций в основной капитал, приближение к уровню 2009 г.

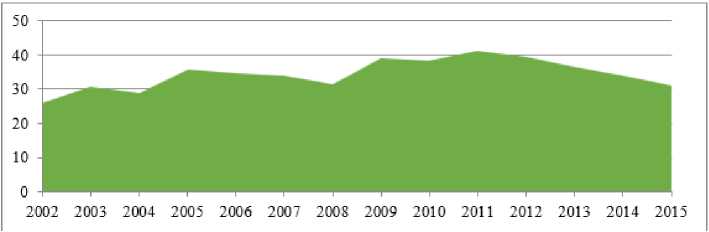

Движение потока инвестиций в инфраструктуру повторило динамику инвестиций в основной капитал: инфраструктурные инвестиции возрастали вместе с общим ростом инвестиций в основной капитал и снижались, если объем инвестиций в основной капитал падал. Гораздо больший интерес представляет поведение доли инфраструктурных инвестиций в инвестициях в основной капитал (см. рис. 2). Если на протяжении 2002-2011 гг. доля инфраструктурных инвестиций постоянно возрастала (с 25,9% в 2002 г. до 41,12% в 2011 г.), то последние 4 года наблюдается её устойчивое снижение, в результате которого значение этого показателя «опустилось» до уровня 12-ти летней давности (2003 г., около 31%).

Рисунок 2 – Динамика доли инфраструктурных инвестиций в инвестициях в основной капитал, 2002-2015 гг., всего (в %)

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ) (форма 2.12. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности)

Характеризуя общую структуру инфраструктурных инвестиций (см. рис. 3), следует отметить, что транспорт и связь является ВЭД, лидирующим по объему инвестиций, аккумулируя чуть более % всех инвестиций. Около % составляет доля инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг занимают примерно равные доли в оставшемся объёме инфраструктурных инвестиций.

Рисунок 3 – Распределение инвестиций в инфраструктуру (среднее значение за 2006-2015 гг.), %

Источник: составлена авторами по данным Росстат ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ) (форма 2.12. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности).

Тенденция к сокращению объемов инфраструктурных инвестиций в российской экономике в период с 2011 по 2015 гг. привела к снижению доли этого показателя в ВВП страны. Так, если в 2011 г. доля инфраструктурных инвестиций в основной капитал в ВВП составляла 8,1%, то по итогам 2015 г. она упала до 5,5% (см. рис. 4).

Рисунок 4 — Доля инфраструктурных инвестиций в основной капитал в ВВП, 2002-2015 гг., %

Источник: составлена авторами по данным Росстат

( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875http://www.gks.ru/ – форма 2.12. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности) и ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087050375 – Национальные счета России)

При этом наиболее быстрыми темпами сокращалась доля инвестиций в хозяйственную инфраструктуру (производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь): за рассматриваемый период этот показатель сократился с 7,4% до 4,9%. Что касается инвестиций в социальную инфраструктуру, то этот показатель снизился незначительно – с 0,7% в 2011 г. до 0,6% в 2015 г.

Таким образом в качестве основных выделяются следующие тенденции:

-

1) Динамика инвестиций в инфраструктуру в целом повторяет динамику инвестиций в основной капитал. Однако снижение объема инвестиций в инфраструктуру началось раньше (с 2011 г.) и в последующие годы было более глубоким.

-

2) Тенденция к снижению инфраструктурных инвестиций в основной капитал привела к заметному падению доли этого показателя в ВВП страны – с 8,1% в 2011 г. до 5,5% по итогам 2015 г. При этом доля инвестиций в хозяйственную инфраструктуру снижалась более быстрыми темпами, чем в социальную инфраструктуру.

Распределение инфраструктурных инвестиций по регионам России

Регионы существенно различаются по доле инфраструктурных инвестиций в общем объёме инвестиций в основной капитал. Можно выделить группы регионов, как лидирующих по объему инфраструктурных инвестиций, так и отстающих (см. табл. 1), причем разрыв между лидерами и отстающими колоссален. Если на долю десяти лидеров приходится в среднем более ⅓ всех инвестиций в инфраструктуру, то на долю «десятки» отстающих – менее 1%.

Таблица 1 – Регионы-лидеры по инфраструктурным инвестициям и отстающие регионы (2006-2014 гг.) (первые десять регионов)

|

№ |

Регионы - лидеры |

Доля % в общем объеме инфраструктур пыт инвестиций |

№ |

Регионы -аутсайдеры |

Доля % в общем объеме ннфр а структур ныт инвестиций |

|

1 |

г. Москва |

10,61 |

1 |

Республика Ингушетия |

0,05 |

|

2 |

Краснодарский кран |

4,91 |

Республика Тыва |

0,05 |

|

|

3 |

г. Санкт-Петербург |

3,24 |

3 |

Республика Адыгея |

0,07 |

|

4 |

Ленинградская область |

3,16 |

4 |

Чукотский автономный округ |

0,08 |

|

5 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

3,01 |

5 |

Республика Алтай |

0,09 |

|

6 |

Московская область |

2,96 |

6 |

Ненецкий автономный округ |

0,11 |

|

7 |

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра |

2,23 |

7 |

КабардиноБалкарская Республика |

0,12 |

|

8 |

Свердловская область |

2,23 |

8 |

Республика Калмыкия |

0,12 |

|

9 |

Республика Коми |

2,03 |

9 |

Орловская область |

0,12 |

|

10 |

Ростовская область |

1,89 |

10 |

Крымский федеральный округ |

0,14 |

|

Итого |

36,27 |

0,95 |

|||

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ) (2.8. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в разрезе субъектов Российской Федерации))

В границах отдельно взятого федерального округа также наблюдаются значительные различия между регионами по объёмам инфраструктурных инвестиций. В каждом округе имеется регион, характеризующийся наибольшим объемом инвестиций в инфраструктуру и регионы, в которых эти инвестиции крайне малы (имеют близкое к нулю значение).

В итоге формулируется вывод, что географическая неравномерность в распределении инфраструктурных инвестиций носит устойчивый характер. Она проявлялась на протяжении всего периода статистического анализа.

Отраслевые приоритеты регионов в инфраструктурных инвестициях и их концентрация

Распределение отраслевых приоритетов по регионам России повторяет общую тенденцию, характерную в целом для России и описанную выше. Инвестиции в транспорт и связь, а также распределение электроэнергии, газа и воды занимают наибольшую долю в инфраструктурных инвестициях большинства регионов, следовательно, являются приоритетными для них. Инвестиции в образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, скорее всего, стоит рассматривать как приоритет в будущем. Есть отдельные регионы, которые сегодня характеризуются высокой долей инвестиций в социальную инфраструктуру – это Республика Ингушетия (55,3%) и Чеченская Республика (55,0%). Правда их доля в общем объеме инфраструктурных инвестиций в России и в общем объеме инвестиций в эти виды экономической деятельности: образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг — невелика.

Если же рассматривать концентрацию инвестиций в той или иной инфраструктурной отрасли (см. табл. 2 ниже), то следует отметить, что наименьшая концентрация характерна для здравоохранения и предоставления социальных услуг, где около 35% инвестиций концентрируется в десяти регионах-лидерах по объему инвестиций в этот ВЭД. В таком ВЭД, как транспорт и связь, на долю десяти регионов-лидеров приходится уже около 37% общего объема инвестиций в отрасль.

Таблица 2 – Концентрация инвестиций в инфраструктуру, в разрезе видов экономической деятельности (доля, приходящаяся на десять регионов-лидеров), 2006-2014 гг.

|

Производство и f электроэнергии. |

Доля региона в обшем объеме инвестиций в данную отрасль % |

Субъекты РФ |

Доля региона в обшем объеме инвестиций в данную отрасль % |

Субъекты РФ |

Доля региона в обшем объеме инвестиций в данную отрасль % |

Субъекты РФ |

Доля региона в обшем объеме инвестиций в данюлс отрасль |

|

г. Москва |

12,30 |

г. Москва |

10,37 |

г. Москва |

11,97 |

Краснодарский край |

7,60 |

|

Московская область |

5,05 |

Краснодарский край |

5,64 |

Приморс ким край |

4,49 |

г. Москва |

5,52 |

|

Свердловская область |

4,13 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

3,90 |

г. Санкт-Петербург |

3,73 |

г. Санкт-Петербург |

4,14 |

|

Красноярский край |

3,56 |

Ленинградская область |

3,56 |

Ханты-Мансийский автономный окрут -Югра |

3,72 |

Ханты-Мансийский автономный окрут -Югра |

3,03 |

|

Ростовская область |

3,54 |

г. Санкт-Петербург |

3,06 |

Республика Татарстан |

ЗД6 |

Республика Башкортостан |

2,71 |

|

г. Санкт-Петерб\рг |

3,44 |

Республика Коми |

2,84 |

Московская область |

2,98 |

Московская область |

2,56 |

|

Ленинградская область |

3,27 |

Московская область |

2,29 |

Краснодарский край |

2,70 |

Свердловская область |

2,46 |

|

Воронежская область |

3,24 |

Приморский край |

1,92 |

Свердловская область |

2,56 |

Республика Татарстан |

2,31 |

|

Ханты-Мансийский автономный окрут — Югра |

3,16 |

Хабаровский край |

1,86 |

Ямало-Ненецкий автономный окрут |

2,56 |

Самарская область |

2,01 |

|

Краснодарский край |

2,55 |

Ханты-Мансийский автономный окрут — Югра |

1,75 |

Республика Башкортостан |

2,39 |

Красноярский край |

1,83 |

|

Итого |

44,26 |

37,20 |

40,47 |

34,16 |

Источник: составлена авторами по данным Росстата ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ) (2.8. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в разрезе субъектов Российской Федерации))

В образовании десятка лидеров обеспечивает более 40% инвестиций. Наиболее сконцентрировано распределение инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, где на десять регионов-лидеров приходится до 45% инвестиций.

Таким образом, инвестиции в инфраструктуру в российской экономике отличаются значительной неравномерностью как с точки зрения отраслевого, так и географического распределения. Инвестиции в транспорт и связь, а также распределение электроэнергии, газа и воды занимают большую часть всех инвестиций во всех регионах нашей страны, в то время как инвестиции в социальную инфраструктуру им значительно уступают.

Выявленная неравномерность в распределении инфраструктурных инвестиций носит устойчивый характер. Она проявлялась на протяжении всего периода статистического анализа.

Основные источники финансирования инфраструктурных инвестиций

Основным источником финансирования инвестиций в инфраструктуру, если рассматривать их совокупный объем, являются финансовые ресурсы собственников (прибыль, амортизация) и ресурсы, привлекаемые на финансовом рынке (см. табл.3).

Таблица 3 – Источники финансирования инфраструктурных инвестиций, %

Источник: составлена авторами по данным: Росстат ( http://www.gks.ru/ ) (форма 2.14. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности и источникам финансирования) и ЕМИСС ( https://www.fedstat.ru/indicator/31338 ) (Поступило прямых инвестиций в Россию из-за рубежа).

Доля бюджетного финансирования как источника возрастала на всем промежутке времени и превысила в 2015 г. 30%. Высокая роль государства выявляется также и при рассмотрении инфраструктурных ВЭД по отдельности. Так, основным инвестором в образование является государство. На долю бюджетного финансирования приходилось от 76% до 86% (в зависимости от года) инвестиций в этот ВЭД. Очень высока доля государства как инвестора в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (от 68% до 78% в зависимости от года). Инвестиции в транспорт и связь за счет бюджетных средств составляли (в зависимости от года) долю 16%-22%. Меньше всего была доля государственных инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Она находилась в интервале 10%-17%.

Данная ситуация, когда государство выступает активным игроком инвестиционной деятельности в инфраструктурных отраслях экономики, представляется вполне обоснованной, поскольку, согласно данным табл. 3 выше, государство является основным собственником предприятий таких инфраструктурных ВЭД, как транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также образование. Соответственно, имея стратегический интерес, оно реализует инвестиционные программы, направленные на реформирование и развитие этих видов экономической деятельности.

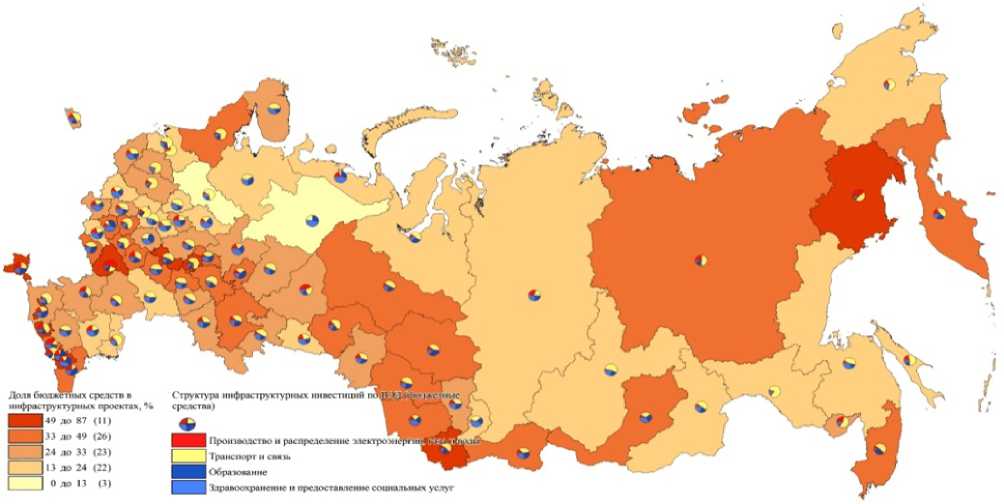

Рисунок 5 – Распределение инфраструктурных инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств по субъектам Российской Федерации и их отраслевая структура за период 2006-2014 гг.

Источник: составлена авторами по данным Росстата: 2.8. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в разрезе субъектов Российской Федерации) ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 );

инвестиции в основной капитала за счет бюджетных средств по видам экономической деятельности за 2005 — 2015гг. (запрос в Росстат от 08.02.2017г. № 04-02/08-02/111и)., база данных карт Административнотерриториального деления Российской Федерации получена с Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР) ( http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/content/2DB.html ) (Крымский федеральный округ и г. Москва – Росстат ( http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14s/Main.htm ).

Приоритетом бюджетного финансирования инфраструктурных проектов для подавляющего большинства регионов России является ВЭД транспорт и связь (см. картодиаграмму на рис. 5). Для 11 регионов бюджетные средства выступают основным источником финансирования инвестиций в инфраструктуру (за счет государства финансируется от 49% до 87% инвестиций в инфраструктурные проекты). Еще у 26 регионов бюджетные средства составляют от ⅓ до ½ общего объема инвестиций в инфраструктурные проекты, и у 23 регионов на долю бюджетных средств приходится от ¼ до ⅓. Табл. 4 раскрывает состав этих регионов.

Таблица 4 – Субъекты Российской Федерации с наибольшей долей бюджетных инвестиций в финансировании инфраструктурных проектов за период 2006-2014 гг.

|

I группа: от 49% до 87% (11 субъектов) |

% |

П группа: от 33% до 49% (26 субъектов) |

% |

III группа: от 33% до 24% (23 субъекта) |

% |

|

Чеченская Республика |

Вб,2 |

Тюменская область. Республика Тыва |

47,2 |

Калужская область |

32.3 |

|

Республика Ингушетия |

85,5 |

Ульяновская область |

46,0 |

Калининградская область |

31.8 |

|

Республика Алтай |

68,7 |

Республика Бурятия |

45,0 |

Брянская область |

31.0 |

|

Республика Мордовия |

6L3 |

Республика Татарстан |

44,3 |

Еврейская автономная область |

30.6 |

|

Крымский федеральный округ |

60,4 |

т. Москва, Удмуртская Республика |

44.2 |

Новгородская область |

30.5 |

|

Магаданская область |

56,4 |

Кабардино-Балкарская Республика |

43,1 |

Кировская область |

30.4 |

|

Чувашская Республика |

56,1 |

Орловская область |

43,0 |

Рязанская область |

29.6 |

|

Республика Адыгея |

55,5 |

т. Санкт-Петербург |

42,3 |

Свердловская область |

29.2 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

51.5 |

Камчатский край |

40,7 |

Мурманская область |

29.1 |

|

Республика Северная Осетия - Алания |

51,1 |

Республика Башкортостан |

39,9 |

Нижегородская область |

28.9 |

|

Воронежская область |

49,7 |

Тульская область |

38,6 |

Омская область |

28.5 |

|

Липецкая область |

38,3 |

Тверская область |

23.3 |

||

|

Алтайский кран |

38,1 |

Пермский край |

28.2 |

||

|

Белгородская область |

37,8 |

Оренбургская область |

27.2 |

||

|

Тамбовская область |

37,4 |

Краснодарский край |

27,1 |

||

|

Республика Марий Эл |

36.2 |

Волгоградская область |

26.9 |

||

|

Республика Карелия |

36,1 |

Ростовская область |

26.8 |

||

|

Приморский край |

35.9 |

Челябинская область |

25.8 |

||

|

Пензенская область |

35.7 |

Ставропольский край |

25.8 |

||

|

Республика Дагестан |

35,6 |

Кемеровская область |

25.7 |

||

|

Новосибирская область |

35.1 |

Псковская область |

25.6 |

||

|

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |

34,3 |

Ивановская область |

24.7 |

||

|

Томская область |

34.0 |

Самарская область |

24,5 |

||

|

Республика Саха (Якутия) |

33,8 |

Источник: составлено авторами по данным Росстата: 2.8. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в разрезе субъектов Российской Федерации) ( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ); инвестиции в основной капитала за счет бюджетных средств по видам экономической деятельности за 2005 — 2015гг. (запрос в Росстат от 08.02.2017г. № 04-02/08-02/111и).

Доля иностранного капитала как источника финансирования инфраструктурных инвестиций незначительна (около 1%). Такая ситуация характерна как для рассмотрения инфраструктурных инвестиций в целом, так и для инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь. Практически отсутствуют иностранные инвестиции только в образовании. Несмотря на столь незначительный объем, можно выделить территории, в которых преимущественно концентрируются иностранные инвестиции и ВЭД, являющиеся приоритетными для иностранных инвесторов в этих регионах.

Территориальная концентрация ПИИ. Всего 5 субъектов Российской Федерации могут «похвастаться» значительными иностранными инвестициями в инфраструктурные проекты, но и для этих регионов доля ПИИ составляет от 5% до 38% в общем объеме инвестиций в инфраструктурные проекты. К числу лидеров привлечения ПИИ в инфраструктурные инвестиционные проекты относятся: Челябинская область (37,99%), Оренбургская область (10,53%), Ярославская область (9,38%), Приморский край (6,21%), Омская область (5,38%).

Отраслевая концентрация ПИИ представлена в табл. 5. На десять регионов России приходится почти 100% иностранных инвестиций в таких инфраструктурных ВЭД как производство и распределение электроэнергии, газа и воды и здравоохранение и предоставление социальных услуг. В образовании концентрация еще выше – доля 100% достигается в масштабе пяти регионов России. Чуть менее концентрировано присутствие иностранных инвесторов в транспорте и связи. Здесь на десять регионов приходится около 88% всех иностранных инвестиций.

Таблица 5 – Концентрация ПИИ в инфраструктуру, в разрезе видов экономической деятельности (доля, приходящаяся на десять регионов-лидеров), 2006-2012 гг.

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

Транспорт: |

и связь |

Образование |

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

|||

|

Субъекты РФ |

Доля региона в общем объеме ПИИ в данную отрасль,% |

Субъекты РФ |

Доля региона в общем объеме ПИИ в данную отрасль, % |

Субъекты РФ |

Доля региона в общем объеме ПИИ в данную отрасль, % |

Субъекты РФ |

Доля региона в общем объеме ПИИ в данную отрасль, % |

|

Челябинская область |

64,28 |

Приморский край |

22,43 |

Московская область |

45,63 |

Краснодарский |

38,23 |

|

Свердловская область |

9,54 |

г. Москва |

17,64 |

Приморский край |

40,08 |

Свердловская область |

22,53 |

|

Ярославская область |

9,04 |

Оренбургская область |

10,65 |

К алининградская область |

7,72 |

Ставропольский |

9,53 |

|

Пермский край |

5,06 |

Московская область |

9.97 |

г. Москва |

6,28 |

г. Москва |

9,38 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра |

4,69 |

Ленинградская область |

8,95 |

Магаданская область |

0,21 |

Новосибирская область |

6,90 |

|

Ленинградская область |

4,02 |

Омская область |

5.66 |

Республика Татарстан |

0,05 |

Приморский кран |

5,11 |

|

г. Москва |

1,30 |

Краснодарский край |

4,72 |

Ресщблика Башкортостан |

0,02 |

г. Санкт- Петербург |

3,19 |

|

Астраханская область |

0,60 |

Хабаровский край |

3,23 |

Омская область |

0,02 |

Омская область |

2,97 |

|

Саратовская область |

0,41 |

Самарская область |

2,41 |

Республика Татарстан |

1,65 |

||

|

Калужская область |

0,38 |

г. Санкт-Петербург |

2,29 |

Челябинская область |

0,27 |

||

|

Итого |

99,31 |

Итого |

87,96 |

Итого |

100,00 |

Итого |

99,77 |

Источник: составлена авторами по данным ЕМИСС ( https://www.fedstat.ru/indicator/31338 ) (Поступило прямых инвестиций в Россию из-за рубежа).

Как было отмечено выше, существенную роль в финансировании инфраструктурных инвестиций играют финансовые ресурсы собственников и ресурсы, привлекаемые на финансовом рынке, где значимую долю занимает такой элемент структуры прочих привлеченных средств как средства вышестоящих организаций. Последний в отдельные периоды достигал ⅓ величины собственных средств.

Доля собственного капитала, направляемого в целом бизнесом на финансирование инвестиционных проектов в инфраструктурных отраслях, в 2005-2014 гг. колебалась в интервале 17-30%, демонстрируя снижение (см. рис. 6). При этом в разрезе отдельных ВЭД наблюдалась следующая динамика: производство и распределение электроэнергии, газа и воды доля собственного капитала изменялась в интервале от 26% до 40%; транспорт и связь — от 17% до 33%; в образовании, а также здравоохранении и предоставлении социальных услуг — от 4% до 7% и от 6% до 11% соответственно. Также следует обратить внимание, что доля собственного капитала значительно сокращается в кризисный период (2008-2009 гг.).

Рисунок 6 – Доля собственного капитала в инфраструктурных инвестициях по ВЭД за 2005-2014 гг., %

Источник : составлено авторами по данным Росстата: форма 2.14. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности и источникам финансирования

( http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136971099875 ).

Полное самофинансирование инфраструктурного проекта используется крайне редко: или для проектов небольшой стоимости, или корпорациями с государственным капиталом. Например, строительство освещения трасс горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в 2010 году стоимостью 23,5 млн. руб. (100% за счет собственных средств) (Реализация проектов за счет собственных средств [Электронный ресурс] // Издательский Дом «Гелион»Режим доступа: http://helion-ltd.ru/expense-own-means/. Дата обращения: 18.05.2017.). В качестве примеров крупных инфраструктурных проектов корпораций с государственным капиталом можно привести следующие: строительство газопровода Газпромом – «Сила Сибири» в размере $55 миллиардов («Газпром» будет сам строить «Силу Сибири» [Электронный ресурс] // Интерфакс. 2014. Режим доступа:http://www.interfax.ru/business/382967. Дата обращения: 18.05.2017.); инвестирование РЖД в прочие проекты в 2015 на сумму 165,8 млрд рублей, которые связаны с внедрением ресурсосберегающих технологий, развитием социальной сферы (ОАО «РЖД». Годовой отчет 2015.).

Собственный капитал как источник финансирования используется совместно с другими, такими как заемное, акционерное, государственное финансирование. В качестве примера можно привести инвестиционный проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон) в размере 562,4 млрд. рублей (без НДС), где собственный капитал составил 46,4%, средства федерального бюджета — 19,6%, заемные средства — 7,3% и средства ФНБ — 26,7% (фаза строительства 2013-2017 гг.) (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р г. Москва).

На привлечение ресурсов в инвестиционные проекты посредством акционирования , согласно аналитическому обзору Газпромбанка, приходится менее 2% инфраструктурных инвестиций (автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, энергетика, водоснабжение, телекоммуникации) в России на 2014 год (Газпромбанк.

Инфраструктура России [Электронный ресурс]// Аналитический обзор. 2014. Режим доступа: http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/209/gpb_infrastructure_09072014.pdf . Дата обращения: 18.05.2017.). Потенциальными инвесторами в этой области выступают Российский фонд прямых инвестиций и другие частные фонды.

Согласно данным InfraONE, частные инвестиционные фонды также предоставляют капитал в инфраструктурные проекты, при этом установленная доходность составляет 16-20%. Для этой категории инвесторов существенным является наличие высокого уровня валютного риска (InfraONE. Инвестиции в инфраструктуру 2016+. Вступая в новую реальность [Электронный ресурс]. 2016. Режим доступа: http://infraone.ru/images/analitika/Analiticheskiy_obzor_InfraONE_Investicii_v_infrastrukturu_ 2016_Vstupaya_v_novuyu_realnost.pdf. Дата обращения: 18.05.2017.).

Поскольку бюджетных ресурсов и ресурсов бизнеса по отдельности явно недостаточно для финансового обеспечения инвестиций в инфраструктуру, то приоритетными формами реализации инфраструктурных проектов выступают различные модели партнерства государства и бизнеса.

Подводя итог сделаем следующий вывод: основные источники финансирования инфраструктурных проектов – собственные и заемные средства организаций и бюджетное финансирование. На долю прямых иностранных инвестиций в настоящее время приходится около 1% всех инвестиций в инфраструктуру в Российской Федерации. При этом, как показывает проведенный анализ, прямые иностранные инвестиции также распределяются неравномерно по регионам Российской Федерации. Во всех рассмотренных инфраструктурных отраслях на долю 10 топ-регионов приходится от 100% до 90% всех ПИИ, направляемых в данные отрасли.

Заключение

Результаты проведенного анализа позволяют сформулировать ряд выводов в отношении выявленных тенденций инфраструктурного инвестирования, а также уточнить приоритеты современного этапа формирования и распределения инфраструктурных инвестиций:

-

1) В качестве ключевой следует выделить тенденцию к снижению инфраструктурных инвестиций в основной капитал, которая привела к заметному падению доли этого показателя в ВВП страны – с 8,1% в 2011 г. до 5,5% по итогам 2015 г. При этом доля инвестиций в хозяйственную инфраструктуру снижалась более быстрыми темпами, чем в социальную инфраструктуру.

-

2) Возрастание доли государственного финансирования (превысила в 2015 г. 30%) на фоне общего снижения инвестиций в инфраструктуру, следует признать еще одной важной тенденцией. Государство выступает активным игроком инвестиционной деятельности в инфраструктурных отраслях экономики. Имея стратегический интерес, оно реализует инвестиционные программы, направленные на реформирование и развитие этих отраслей.

-

3) Значительная неравномерность отраслевого и географического распределения инвестиций в инфраструктуру в российской экономике также еще один специфический характеризующий признак. Инвестиции в транспорт и связь, а также распределение электроэнергии, газа и воды занимают большую часть всех инвестиций во всех регионах нашей страны, в то время как инвестиции в социальную инфраструктуру им значительно уступают.

Неравномерность географического распределения инфраструктурных инвестиций характеризуется следующими показателями: на долю 10 регионов-лидеров по годовому объему инвестиций в инфраструктуру приходится более

⅓ всех инвестиций в инфраструктуру, тогда как на долю «десятки» отстающих — менее 1%. Отраслевая и географическая неравномерность в распределении инфраструктурных инвестиций носит устойчивый характер. Она проявлялась на протяжении всего периода статистического анализа.

-

4) Приоритетом для нашего государства при осуществлении инвестиций выступает такой ВЭД как транспорт и связь. На его долю прихдится основной объем инвестиций в инфраструктуру в целом. Кроме того, транспорт и связь вытупают приоритетом бюджетного финансирования инфраструктурных проектов для подавляющего большинства регионов России.

Общий вывод, формулируемый в результате исследования заключается в том, что на фоне снижения инвестиционной активности в целом в Российской Федерации, проявляющегося в том числе и в снижении инфраструктурных инвестиций, наблюдается увеличение доли государства как инвестора в инфраструктуру и, соответственно, возрастание его финансовой и организационной роли. В этих условиях, когда происходит замещение частных инвестиций государственными, большое значение для Российской Федерации приобретает решение проблемы привлечения (в некоторых случаях, возможно, возвращения) и удержания частных инвесторов в инфраструктурные инвестиционные проекты.

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что полученная в его результате информационно-аналитическая база, характеризующая распределение инвестиций в инфраструктуру в Российской Федерации, будует способствовать обоснованной оценке условий, необходимых для развития в Российской Федерации инфраструктурных отраслей, определяющих устойчивый рост национальной экономики.

Список литературы Влияние кризиса на динамику заимствований и сбережений граждан России

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/(дата обращения: 30.10.2017)

- Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/(дата обращения: 30.10.2017)

- Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. Итоги года/под ред. Л.Н. Овчаровой. -М.: НИУ ВШЭ, 2017. URL: http://www.npral.ru/1-dlya-failov/Novosti/Portal_ANALITIKA_12yanvarya_dokument.pdf (дата обращения: 12.07.2017)

- Хромов М. Кредитование физических лиц в 2016 году: рост за счет ипотеки//Мониторинг экономической ситуации в России. 2017. № 4 (42). URL: http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/2017_4-42_March.pdf (дата обращения: 12.07.2017)

- Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов. Анализ рынка вкладов физических лиц в 1 квартале 2014 года. URL: http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/319571/ (дата обращения: 12.07.2017); анализ рынка вкладов физических лиц в 1 квартале 2017 года. URL: http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/473533/ (дата обращения: 12.07.2017)

- Железнова М. Сколько в русском кошельке//Ведомости. -2016. -29 апр. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/29/639584-russkom-koshelke (дата обращения: 12.07.2017)

- Хасанов Р.Х., Лавриненко А.О. Оценка стоимости российского фондового рынка//Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. № 3. С. 312.

- Котов А. Россия недорого: Почему российский рынок акций самый недооцененный? URL: http://investfunds.ua/news/rossiya-nedorogo-pochemu-rossijskij-rynok-akcij-samyj-nedoocenennyj-rbk-daily-107067/(дата обращения: 12.07.2017)

- Сенинский С. Долговой дебют. URL: https://www.svoboda.org/a/28457560.html (дата обращения: 12.07.2017)

- Аникина Н. Дальше будет хуже? Реальные доходы населения продолжают падать//Эксперты РАНХиГС URL: https://newdaynews.ru/finance/600259.html (дата обращения: 12.07.2017)