Влияние крупных лесных пожаров 2021 года на растительность и почвы на территории распространения легких почвообразующих пород Центральной Якутии

Автор: Десяткин Р.В., Николаева М.Х., Иванова А.З., Десяткин А.Р., Оконешникова М.В., Филиппов Н.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 118, 2024 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние катастрофических лесных пожаров 2021 г. на растительный покров и почвы средней тайги на территории распространения легких почвообразующих пород Центральной Якутии. Полученные результаты показали кардинальную динамику видового разнообразия и продуктивности напочвенного покрова лиственничных и сосновых лесов в естественном состоянии и на горелых участках. Запас надземной фитомассы травяно-кустарничкового покрова в контрольном лиственничнике и сосняке более чем в 5 и 10 раз соответственно превышает таковой на гарях. Проведенные работы выявили влияние лесных пожаров на морфологическое строение (формирование пирогенного слоя, проявление пиро- и криотурбаций), глубину протаивания, водный режим мерзлотных почв под лиственничными и сосновыми лесами и на гарях однотипных лесов на легких почвообразующих породах криолитозоны в первый год после сильных пожаров. Почвы в районе исследования представлены преимущественно мерзлотными подзолами иллювиально-железистыми. Выявлено увеличение глубины залегания многолетнемерзлых пород в данных почвах, поднятие уровня верховодки, уменьшение кислотности в верхней части профиля. Было обнаружено интенсивное золообразование вследствие горения опада и подстилки. Дана характеристика современного состояния растительного и почвенного покрова.

Гарь, запас надземной фитомассы, мерзлотные почвы, морфологические признаки, физико-химические свойства, трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/143182527

IDR: 143182527 | УДК: 630*43:631.485:574 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-118-231-275

Текст научной статьи Влияние крупных лесных пожаров 2021 года на растительность и почвы на территории распространения легких почвообразующих пород Центральной Якутии

Якутия относится к регионам с повышенной плотностью пожаров и высокой горимостью лесов. В 2021 г. на территории республики выгорело более 8 млн га леса при лесопокрытой площади около 131 млн га, что сделало их самыми масштабными в настоящее время и значительно увеличило площадь гарей с полностью уничтоженным древостоем. О роли огня как фактора отбора растений в подлеске, травяно-кустарничковом и лишайниково-моховом покровах мерзлотной области даны сведения у многих исследователей. Назывались растения, популяции, которые проявляют доминирующее положение при послепожарной сукцессии зарастания гарей – иван-чай, вейник Лангсдорфа (Сукачев, 1912; Аболин, 1929; Тюлина, 1957; Чугунова, 1964), из кустарников – ольха кустарниковая, береза тощая и кустарниковая, рододендрон даурский (Тюлина, 1962; Щербаков, 1964). Сведения о лесовозобновлении на гарях в среднетаежной подзоне Якутии опубликованы в работах якутских лесоведов (Исаев, 1993, 2000; Тимофеев и др., 1994; Исаев и др., 2004, Лыткина, 2005а, 2005б, 2010).

Пирогенез является одной из главных причин, изменяющих морфологические и физические свойства лесных почв в коротком промежутке времени (Добровольский, 2002; Зайдельман, Шваров, 2002; Дымов и др., 2014; Краснощеков, 2014). При сильных пожарах выгорают подстилка, органогенные горизонты, корни и внут-рипочвенный детрит, резко нарушается направление процессов накопления и преобразования органики (Прокушкин и др., 2011). При близком залегании многолетней мерзлоты уничтожение растительности и подстилки огнем нарушает гидротермический режим почв и приводит к увеличению глубины протаивания, иссушению или переувлажнению почвы (Sofronov et al., 2000). Эти процессы в конкретных условиях корректируются в зависимости от положения в микро-, мезо- и макрорельефе, как правило, сопровождаются уменьшением транспирационного расхода влаги, повышением фильтрации влаги вследствие деградации подстилки и увеличением плотности грунта (Карпель, Короходкина, 1979; Тарабукина, 2003; Тарабукина, Саввинов, 1990; Чевычелов, 2002; Desyatkin et al., 2022). В условиях криолитозоны пожары нарушают мерзлотный режим и приводят к активизации криогенной деградации почв, что требует разработки особых подходов их охраны и исследований (Тарабукина, Шумилов, 2009; Мергелов, 2015; Desyatkin A. et al., 2021).

Послепожарные изменения в почвах на легких породах в пределах криолитозоны не изучены, имеются данные по пирогенным почвам сосняков вне мерзлотной области (Дымов и др., 2014; Шахматова, 2015; Ильичев и др., 2011; Валевич, Мерзляков, 2021; и др.). Почвы Коми, Бурятии, Западной Сибири, сформированные на легких породах, в профиле имеют пирогенную полициклич- ность. В этих регионах после уничтожения лесной подстилки и маломощного органогенного горизонта при лесных пожарах, почвообразование фактически запускается заново, обуславливая в будущем слоистое строение профиля. Оно связано с тем, что почвы без защитной функции растительности и ее корневой системы не устойчивы к склоновой (Габбасова и др, 2019) и ветровой эрозии (Desyatkin et al., 2021), склонны к интенсивному переотложению.

Исследование влияния пожара на физико-химические свойства почвы (рН, гумус, обменные основания, степень насыщенности) на настоящий момент приводит к достаточно неоднозначным, иногда даже противоположным результатам (Цибарт, Геннадиев, 2008). При изучении пирогенных почв Якутии различными исследователями отмечалось как уменьшение, так и увеличение содержания органического углерода на разных этапах постпирогенного функционирования (Мергелов, 2015), увеличение обменного кальция и магния, увеличение доли фракции крупной пыли из-за дезинтеграции песка (Чевычелов, Шахматова, 2018), увеличение рН (Тарабукина, 2003; Тарабукина, Саввинов, 1990).

В настоящей статье приводятся результаты изучения влияния огневой активности на трансформацию растительности и мерзлотных почв на легких породах Центральной Якутии. Полученные материалы представляют собой банк данных для проведения мониторинга происходящих изменений в растительности и почвах с первого года после выгорания при восстановительной сукцессии растительности изучаемой территории.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Район исследования с геоморфологической точки зрения находится в пределах Центрально-Якутской аллювиальной равнины с преобладанием современных криогенных и эоловых процессов и входит в Приленско-Вилюйский район Среднесибирской перигляциальной области (Унифицированная …, 2010). Почвообразующие породы представлены древнеаллювиальными песками, супесями и легкими суглинками русловой и прирусловой фации, часто осложненными вторичными эоловыми формами рельефа (Катасонова, Толстов, 1963; Бойцов, Шепелев, 1976). Повсеместно развиты сглажено-бугристые эоловые формы рельефа, хорошо закрепленные лесной растительностью. Мониторинговые участки для контроля влияния крупных пожаров на лесные экосистемы заложены в окрестностях с. Асыма Горного района РС (Я) (рис. 1).

Рис. 1. Район исследований.

Fig. 1. Research area.

В июне 2022 г. по результатам рекогносцировочных исследований выбраны 4 контрольных мониторинговых участка (рис. 2): площадка 1 – контроль на нетронутом пожаром багульниково-брусничном лиственничнике; площадка 2 – горелый участок однотипного леса (лиственничная гарь 2021 г.); площадка 3 – контроль на нетронутом огнем участке в сосновом толокнянково- бруснично-лишайниковом лесу; площадка 4 – горелый участок однотипного леса (сосновая гарь 2021 г.).

Площадка 1 Площадка 2

Площадка 3 Площадка 4

Рис. 2. Общий вид контрольных площадок.

Fig. 2. General view of control sites.

Изученная территория по лесорастительному районированию относится к Центральному Якутскому аласно-среднетаежному округу (Щербаков, 1975). По геоботаническому районированию исследованная территория относится к Центрально-Якутской среднетаежной подпровинции, которая характеризуется при общем преобладании лиственничных лесов, преимущественно брусничных и багульниковых, развитием крупных массивов сосновых лесов (Андреев и др., 1987). На всех мониторинговых участках проведены описания растительности, учет надземной фитомассы травяного покрова проведен методом укосов на стандартных площадках размером 1 × 1 м в 3-кратной повторности в начале второй половины июля. Растительные образцы высушены до воздушно-сухого состояния, разобраны по видам, определена масса каждого вида. Описания травянистой растительности выполнены с использованием шкалы обилия Браун-Бланке. Названия видов даны согласно конспекту флоры Азиатской России (Конспект …, 2012). Изучение запасов и состава опада проведено с отбором образцов на контрольных участках и гарях с помощью рамок 50 × 50 см в 3-кратной повторности.

По почвенно-географическому районированию исследованная территория относится к Центрально-Якутской почвенной провинции холодных мерзлотных почв Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной почвенно-климатической области (Национальный …, 2011). По почвенной карте – это в основном зона распространения палевых типичных и осолоделых почв, но в действительности на изученной территории также широко распространены почвы, сформированные на кислых песчаных породах эоловоаллювиального происхождения. В районе закладки мониторинговых площадок почвенный покров представлен песчаными мерзлотными подзолами иллювиально-железистыми под лиственными лесами и боровыми слабооподзоленными почвами под сосняками (Единый …, 2014).

Почвенные исследования в полевых условиях проводились в июле, августе, сентябре 2022 г., разрезы закладывались на каждой контрольной площадке с целью изучения полных профилей почв. На каждой площадке заложены и детально описаны разрезы до верхней границы многолетнемерзлых пород или верховодки, про- изведен отбор образцов по генетическим горизонтам. Для изучения состава и свойств почв были выполнены стандартные аналитические исследования: гранулометрический состав (пирофосфатный метод в модификации Качинского), рН водный, содержание гумуса по Тюрину с титриметрическим окончанием, обменные катионы, гидролитическая кислотность (Аринушкина, 1970; Ка-чинский, 1958). В почвах также определялись две формы железа: аморфная – методом Тамма, и несиликатная – методом Мера-Джексона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Площадка 1, лиственничник багульниково-брусничный (контроль)

Разрез 1-22 (62°23'56.0" N, 126°48'18.4" E), заложен 02.08.2022 г. Центральная часть Лено-Вилюйского водораздела, в 9 км северо-восточнее от села Асыма, в южной части бассейна ручья Кырымда, притока третьего порядка р. Ситте. Нетронутый пожарами багульниково-брусничный лиственничник. Древостой из Larix cajanderi (сомкнутость крон 0.6), средняя высота 10–12 м. В подлеске единично Salix bebbiana, высота 30 см. Betula platyphylla сомкнутость 0.2, высота 3–5 м. В подросте единично отмечена Pinus sylvestris , высота до 70 см. Описание травянокустарничкового покрова приведено в таблице 1. Лишайниково-моховый покров с покрытием 70%, из них Dicranum undulatum – 50%, Cladonia stellaris – 15%, Cetraria laevigata – 5%. Запас надземной фитомассы травяного покрова составляет 1.261 т/га (табл. 2). На контрольном участке наибольшую фитомассу имеют типично лесные виды, растения-виоленты ( Vaccinium vitis-idaea – 0 . 44, Vaccinium uliginosum – 0.55 т/га). Согласно шкале природной пожарной опасности для летнего времени по А.П. Яковлеву (Яковлев, 1979), лиственничник багульниково-брусничный относится ко II классу (высокопожароопасные, тип напочвенных горючих материалов – хвоевой).

Микрорельеф неровный, слабовыраженный полигональнотрещиноватый. Мощность лесной подстилки в нетронутых пожарами лиственничных лесах небольшая, редко превышает 2 см. Степень разложенности очень низкая, в нижней части под мохо- вым очесом переходит в тонкий грубогумусовый или перегнойный горизонт, границу перехода иногда уловить достаточно сложно из-за маломощности органогенных слоев (общая мощность подстилочно-торфяного горизонта с учетом опада – 4 см). Запас опада 3.55 т/га. Фракционный состав здесь характеризуется резким преобладанием доли хвои (49%), в меньшей степени шишками, ветками и листьями.

Таблица 1 . Описания травяно-кустарничковой растительности контрольных площадок

Table 1. Descriptions of grass-shrubbery vegetation of control plots

|

Вид |

Обилие |

Высота, см |

Фенофаза |

|

Оп. 2 Лиственничник багульниково-брусничный |

|||

|

Vaccinium vitis-idaea |

4 * |

10 |

Вег. |

|

Ledum palustre |

2 |

30 |

Вег. |

|

Vacinium uliginosum |

2 |

20 |

Вег./пл. |

|

Rosa acicularis |

1 |

10 |

Вег. |

|

Empetrum nigrum |

1 |

10 |

Вег. |

|

Calamagrostis langsdorffii |

2 |

20–45 |

Цв./вег. |

|

Equisetum pratense |

1 |

20 |

Вег. |

|

Agrostis trinii |

1 |

45 |

Цв. |

|

Carex sp. |

1 |

20 |

Вег. |

|

Crepis tectorum |

+ |

40 |

Цв. |

|

Sanguisorba officinalis |

1 |

45 |

пл. |

|

Minuarthia laricina |

+ |

12 |

Цв. |

|

Acetosa thyrsiflora |

+ |

45 |

Пл. |

|

Оп.1 Лиственничная гарь |

|||

|

Ledum palustre |

2 |

15 |

Вег. |

|

Vaccinium vitis-idaea |

1 |

3-5 |

Вег. |

|

Vacinium uliginosum |

+ |

10 |

Вег. |

|

Chamerion angustifolium |

3 |

10–15 |

Вег. |

|

Calamagrostis langsdorffii |

1 |

40 |

Цв. |

|

Equisetum arvense |

1 |

15 |

Вег. |

|

Rubus arcticus |

1 |

5 |

Вег. |

|

Carex sp. |

1 |

10 |

Вег. |

|

Poa pratensis |

+ |

50 |

Цв. |

|

Sanguisorba officinalis |

+ |

30 |

Цв./пл. |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Вид |

Обилие |

Высота, см |

Фенофаза |

|

Оп. 3. Сосняк толокнянково-бруснично-лишайниковый |

|||

|

Ledum palustre |

2 |

40–45 |

Вег. |

|

Vaccinium vitis-idaea |

2 |

5 |

Вег. |

|

Arctostaphylos uva-ursi |

3 |

5–10 |

Вег. |

|

Carex sp. |

1 |

20 |

Вег. |

|

Оп. 5 Сосновая гарь |

|||

|

Vaccinium vitis-idaea |

+ |

5 |

Вег. |

|

Vacinium uliginosum |

1 |

10 |

Вег. |

|

Rosa acicularis |

2 |

20 |

Вег. |

|

Empetrum nigrum |

1 |

10 |

Вег. |

|

Ledum palustre |

+ |

15 |

Вег. |

|

Chamerion angustifolium |

1 |

20 |

Вег. |

|

Calamagrostis lansdorffii |

2 |

50–60 |

Вег./цв. |

|

Equisetum arvense |

2 |

20 |

Вег. |

|

Carex sp. |

1 |

20 |

Вег. |

|

Crepis tectorum |

+ |

25 |

Цв./пл. |

|

Sanguisorba officinalis |

1 |

45 |

пл. |

|

Minuarthia laricina |

+ |

10 |

Цв. |

|

Anemone sylvestris |

+ |

10 |

Вег. |

|

Eremogone saxatilis |

+ |

30 |

Пл. |

|

Aquilegia parviflora |

+ |

30 |

Цв. |

Примечание . * – баллы по шкале обилия Браун-Бланке: 1 – 1–5%, 2 – 5–20%, 3 – 20–50%, 4 – 50–75%, 5 – более 75%.

Note . * – Brown-Blanquet abundance scale scores: 1 – 1–5%, 2 – 5–20%, 3 – 20–50%, 4 – 50–75%, 5 – более 75%.

Запас надземной фитомассы травяного покрова составляет 1.261 т/га (табл. 2). На контрольном участке наибольшую фитомассу имеют типично лесные виды, растения-виоленты ( Vaccinium vitis-idaea – 0 . 44, Vaccinium uliginosum – 0.55т/га).

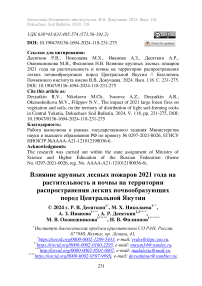

Глубина протаивания почвы в конце мая составляла 31 см, а в конце теплого периода (в первой декаде октября) – 183 см. Уровень верховодки в течение летнего периода находился на глубине: в мае – 27 см; в августе–начале октября – 100–110 см (рис. 3).

Морфологическое строение профиля: О (0–4 см) – АО (4–5/10 см) – Е/ЕВ (5/10–10/24 см) – BF (10/24–24/36 см) – В (24/36–42 см) – BC/C (42–52/65 см) – С/АЕ´ (52/65–67 см) – Сf/BF´ (67–69/74 см) – С (69/74–98 см). Тип почвы: мерзлотный подзол иллювиальножелезистый. Под небольшой подстилкой вскрывается грубогумусовый горизонт АО, который сменяется слегка осветленным горизонтом Е (согласно ЕГРПР, подзолистый горизонт обозначается индексом А 2 ). Ниже выделяется иллювиальный горизонт BF с охристыми пятнами. В профиле на глубине 50–60 см вскрывается погребенная почва такой же типовой принадлежности – встречаются фрагменты гумусового слоя и горизонта Е.

Таблица 2. Запас надземной фитомассы травяно-кустарничкового покрова контрольных площадок

Table 2. Supply of above-ground phytomass of grass-shrubbery cover control plots

|

№ |

Вид |

Надземная фитомасса (в.-с. в.), т/га |

|

Лиственничник багульниково-брусничный |

||

|

1 |

Calamogrostis langsdorffii |

0.02 |

|

2 |

Carex sp. |

0.1 |

|

3 |

Vaccinium uliginosum |

0.55 |

|

4 |

Vaccinium vitis-idaea |

0.44 |

|

5 |

Empetrum nigrum |

0.13 |

|

6 |

Equisetum arvense |

0.007 |

|

7 |

Sanguisorba officinalis |

0.01 |

|

8 |

Antennaria dioica |

0.004 |

|

Всего: |

1.261 |

|

|

Лиственничная гарь |

||

|

9 |

Calamogrostis langsdorffii |

0.09 |

|

10 |

Carex sp. |

0.009 |

|

11 |

Chamerion angustifolium |

0.1 |

|

12 |

Ledum palustre |

0.02 |

|

13 |

Equisetum arvense |

0.001 |

|

14 |

Vaccinium vitis-idaea |

0.002 |

|

Всего: |

0.222 |

|

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

№ |

Вид |

Надземная фитомасса (в.-с. в.), т/га |

|

Сосняк толокнянково-бруснично-лишайниковый |

||

|

15 |

Arctostaphylos uva-ursi |

1.36 |

|

16 |

Ledum palustre |

0.13 |

|

17 |

Vaccinium vitis-idaea |

0.08 |

|

Всего: |

1.57 |

|

|

Сосновая гарь |

||

|

19 |

Calamogrostis langsdorffii |

0.07 |

|

20 |

Carex sp. |

0.01 |

|

21 |

Vaccinium uliginosum |

0.006 |

|

22 |

Equisetum arvense |

0.02 |

|

23 |

Crepis tectorum |

0.003 |

|

24 |

Chamerion angustifolium |

0.01 |

|

Всего: |

0.119 |

|

Почва песчаная с преобладанием фракции крупного и среднего песка (табл. 3). По данным гранулометрического состава наблюдается слабая дифференциация по илу – максимальное накопление приблизительно находится на уровне горизонтов ВF и В. Реакция среды при движении вниз по профилю колеблется от кислой до слабокислой (рН 4.6–6.0, табл. 4). Потеря при прокаливании в грубогумусовом горизонте составляет 29%, в минеральной толще содержание гумуса низкое и почти не превышает 0.5%, распределение гумуса по профилю имеет тенденцию к уменьшению при движении вниз, но снова слегка увеличивается на уровне погребенных слоев. Прослойка органики на глубине 50–60 см имеет относительно высокое содержание гумуса – до 4%. Почвы не насыщены основаниями в верхней половине профиля и слабо насыщены в нижней на фоне небольшого общего содержания обменных кальция и магния.

Сосновая гарь Разрез 4-22

Сосновый контроль Разрез 3-22 О A(AOpir) АЕ [E-BF1

Рис. 3. Морфологическое строение почв и уровень грунтовых вод в конце сезона.

Fig. 3. Morphological structure of soils and groundwater level at the end of the season.

Таблица 3. Гранулометрический состав почв

Table 3. Granulometric composition of soils

|

Номер разреза |

Мощность, см |

Гигровлага, % |

Удельный вес |

Количество частиц (%) с диаметром, мм |

Сумма частиц <0.01 мм |

|||||

|

1–0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

|||||

|

Лиственничники |

||||||||||

|

Р-1.22 (контроль) |

5–10 |

0.27 |

2.60 |

52.5 |

39.1 |

3.3 |

0.8 |

0.4 |

3.9 |

5.1 |

|

10–24 |

0.20 |

2.65 |

59.3 |

32.1 |

3.9 |

0.6 |

1.2 |

2.9 |

4.7 |

|

|

24–42 |

0.07 |

2.60 |

55.8 |

35.2 |

1.9 |

1.0 |

3.0 |

3.1 |

7.1 |

|

|

42–52 |

0.13 |

2.60 |

55.7 |

39.6 |

0.8 |

0.2 |

0.4 |

3.3 |

3.9 |

|

|

52–67 |

0.73 |

2.60 |

30.7 |

57.7 |

1.5 |

2.2 |

1.8 |

6.1 |

10.1 |

|

|

67–69 |

0.32 |

2.65 |

58.1 |

34.9 |

1.0 |

1.2 |

4.5 |

0.3 |

6.0 |

|

|

69–98 |

0.21 |

2.65 |

64.3 |

31.6 |

0.2 |

1.5 |

0.4 |

2.0 |

3.9 |

|

|

Орг. просл. |

0.22 |

2.55 |

41.5 |

45.6 |

2.5 |

1.0 |

3.0 |

6.4 |

10.4 |

|

|

Р-2-22 (гарь) |

2(10)–3(15) темн. пятна |

1.10 |

2.60 |

61.8 |

31.5 |

0.2 |

1.0 |

0.8 |

4.7 |

6.5 |

|

2(10)–3(15) светл. пятна |

0.13 |

2.60 |

60.3 |

35.0 |

0.2 |

0.8 |

0.4 |

3.3 |

4.5 |

|

|

3(15)–50 темн. пятна |

1.25 |

2.50 |

54.2 |

33.0 |

0.8 |

2.1 |

1.8 |

8.1 |

12.0 |

|

|

3(15)–50 светл. пятна |

0.42 |

2.65 |

69.0 |

27.2 |

0.7 |

0.4 |

0.2 |

2.5 |

3.1 |

|

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Номер разреза |

Мощность, см |

Гигровлага, % |

Удельный вес |

Количество частиц (%) с диаметром, мм |

Сумма частиц <0.01 мм |

|||||

|

1–0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

|||||

|

Сосняки |

||||||||||

|

Р-3-22 (контроль) |

2–8 |

0.30 |

2.60 |

56.9 |

35.6 |

1.6 |

0.4 |

2.0 |

3.5 |

5.9 |

|

8–15 |

0.20 |

2.60 |

69.0 |

23.7 |

1.4 |

0.6 |

1.8 |

3.5 |

5.9 |

|

|

15–62 |

0.20 |

2.60 |

64.8 |

29.7 |

1.2 |

0.6 |

0.4 |

3.3 |

4.3 |

|

|

62–95 |

0.20 |

2.60 |

64.7 |

30.9 |

0.6 |

1.5 |

1.4 |

0.9 |

3.8 |

|

|

95–135 |

0.20 |

2.60 |

61.0 |

32.3 |

2.4 |

0.6 |

0.6 |

3.1 |

4.3 |

|

|

Р-4-22 (гарь) |

2–9 |

0.28 |

2.60 |

74.8 |

19.5 |

1.6 |

0.4 |

0.4 |

3.3 |

4.1 |

|

9–34 |

0.14 |

2.60 |

72.9 |

19.1 |

1.0 |

3.6 |

1.1 |

2.3 |

7.0 |

|

|

34–75 |

0.20 |

2.60 |

65.5 |

29.2 |

0.4 |

0.4 |

0.8 |

3.7 |

4.9 |

|

|

75–100 |

0.20 |

2.60 |

71.2 |

19.8 |

1.5 |

3.6 |

0.6 |

3.3 |

7.5 |

|

|

100–130 |

0.07 |

2.60 |

67.9 |

22.7 |

1.9 |

3.2 |

1.4 |

2.9 |

7.5 |

|

Таблица 4. Физико-химические свойства исследованных почв

Table 4. Physicochemical properties of soils

|

Номер разреза |

Глубина отбора, см |

рН водн |

Гумус, %, ППП*, % |

Обменные катионы, ммоль/100 г |

ГК**, ммоль /100 г |

Степень насыщенности, % |

Fe нс (по Мера-Джексону) |

Fe а (по Тамму) |

|

|

Ca2+ |

Mg2+ |

мг/кг |

|||||||

|

Лиственничники |

|||||||||

|

Р-1-22 (контроль) |

4–5 |

4.64 |

29.21* |

- |

- |

20.00 |

- |

1546.46 |

1663.22 |

|

5(10)– 10(24) |

4.68 |

0.52 |

1.10 |

0.50 |

1.37 |

53.87 |

131.87 |

148.02 |

|

|

10(24)– 24(36) |

5.09 |

0.26 |

1.20 |

0.60 |

1.18 |

60.40 |

438.13 |

494.87 |

|

|

24(36)–42 |

5.17 |

0.17 |

0.95 |

0.45 |

0.80 |

63.64 |

213.79 |

216.67 |

|

|

42–52(65) |

5.32 |

0.13 |

0.70 |

0.40 |

0.66 |

62.50 |

237.65 |

256.58 |

|

|

52(65)–67 |

5.45 |

0.50 |

3.80 |

1.85 |

1.53 |

78.69 |

489.51 |

600.00 |

|

|

67–69(74) |

5.65 |

0.18 |

1.50 |

0.70 |

0.80 |

73.33 |

905.65 |

1045.24 |

|

|

69(74)–98 |

5.96 |

0.11 |

1.25 |

0.55 |

0.61 |

74.69 |

213.26 |

233.54 |

|

|

Орг. просл. |

5.22 |

4.06 |

6.65 |

2.15 |

4.71 |

65.14 |

1110.38 |

1247.92 |

|

Продолжение таблицы 4

Table 4 continued

|

Номер разреза |

Глубина отбора, см |

рН водн |

Гумус, %, ППП*, % |

Обменные катионы, ммоль/100 г |

ГК**, ммоль /100 г |

Степень насыщенности, % |

Fe нс (по Мера-Джексону) |

Fe а (по Тамму) |

|

|

Ca2+ |

Mg2+ |

мг/кг |

|||||||

|

Лиственничники |

|||||||||

|

Р-2-22 (гарь) |

0–2(10) pir |

5.84 |

33.52* |

- |

- |

45.90 |

- |

- |

- |

|

2(10)–3(15) темн. пятна |

4.29 |

4.33 |

1.80 |

0.85 |

3.69 |

41.80 |

4353.84 |

4186.14 |

|

|

2(10)–3(15) светл. пятна |

4.25 |

2.16 |

2.20 |

0.95 |

5.73 |

35.47 |

274.73 |

291.02 |

|

|

3(15)–50 темн. пятна |

4.98 |

5.80 |

4.00 |

1.95 |

10.30 |

36.62 |

2244.93 |

2538.20 |

|

|

3(15)–50 светл. пятна |

4.19 |

0.14 |

0.85 |

0.40 |

0.83 |

60.10 |

200.15 |

215.55 |

|

Продолжение таблицы 4

Table 4 continued

|

Номер разреза |

Глубина отбора, см |

рН водн |

Гумус, %, ППП*, % |

Обменные катионы, ммоль/100 г |

ГК**, ммоль /100 г |

Степень насыщенности, % |

Fe нс (по Мера-Джексону) |

Fe а (по Тамму) |

|

|

Ca2+ |

Mg2+ |

мг/кг |

|||||||

|

Сосняки |

|||||||||

|

Р-3-22 (контроль) |

1–2(3) |

4.53 |

17.56* |

2.70 |

0.65 |

7.11 |

32.03 |

- |

- |

|

2(3)–4(8) |

4.94 |

2.94 |

2.15 |

0.35 |

3.63 |

40.78 |

826.35 |

972.46 |

|

|

4(8)–15(24) |

4.70 |

0.77 |

0.65 |

0.30 |

2.16 |

30.55 |

516.71 |

537.31 |

|

|

15(24)– 62(68) |

5.04 |

0.14 |

0.73 |

0.47 |

1.01 |

54.30 |

841.90 |

807.50 |

|

|

62(68)–95 |

5.44 |

0.10 |

1.05 |

0.45 |

0.61 |

71.09 |

160.76 |

162.85 |

|

|

95–135 |

5.62 |

0.11 |

1.50 |

0.55 |

0,70 |

74,55 |

403.80 |

476.50 |

|

Продолжение таблицы 4

Table 4 continued

|

Номер разреза |

Глубина отбора, см |

рН водн |

Гумус, %, ППП*, % |

Обменные катионы, ммоль/100 г |

ГК**, ммоль /100 г |

Степень насыщенности, % |

Fe нс (по Мера-Джексону) |

Fe а (по Тамму) |

|

|

Ca2+ |

Mg2+ |

мг/кг |

|||||||

|

Сосняки |

|||||||||

|

Р-4-22 (гарь) |

0–2pir |

6.06 |

53.14* |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2–9(14) |

4.88 |

1.74 |

1.00 |

0.45 |

2.07 |

41.19 |

5021.92 |

4510.98 |

|

|

9(14)– 34(42) |

4.63 |

0.19 |

0.35 |

0.18 |

0.85 |

38.41 |

294.12 |

278.09 |

|

|

34(42)–75 |

4.80 |

0.10 |

0.93 |

0.27 |

0.75 |

61.54 |

95.67 |

85.61 |

|

|

75–100 |

5.26 |

0.05 |

0.60 |

0.25 |

0.44 |

65.89 |

31.97 |

51.29 |

|

|

100–130 |

5.34 |

0.05 |

0.58 |

0.27 |

0.43 |

66.41 |

38.87 |

30.68 |

|

Примечание. * – Приведено значение потери при прокаливании, ** – гидролитическая кислотность. Note. * – The value of loss on ignition is given, ** – hydrolytic acidity.

Площадка 2, лиственничная гарь

Разрез 2-22 (62°24'1.2" N, 126°47'35.2" E), заложен 02.08.2022 г. Центральная часть Лено-Вилюйского водораздела, в 8.5 км северо-восточнее от села Асыма, в южной части бассейна ручья Кырымда, притока третьего порядка р. Ситте. Гарь 2021 г. на месте багульниково-брусничного лиственничника (Оп-1). Подстилка выгорела на всю свою небольшую мощность, затронув верхнюю часть грубогумусового горизонта, некоторые обугленные фрагменты сохранили свою структуру. Степень силы лесного пожара – IV–V (Матвеев, Матвеев, 2002). Количество валежа среднее.

Древостой из Larix cajanderi имеет невысокую сомкнутость – 25–30%, средняя высота молодых сосен 6–7 м. Подлесок представлен Betula platyphylla высотой 80–90 см с примесью Salix bebbiana высотой 80–100 см. Сомкнутость подлеска 10%. В подросте единично отмечена Pinus sylvestris высотой до 150 см. Описание травяно-кустарничкового покрова приведено в таблице 1. Лишайниково-моховый покров с покрытием 40%, из них Marchan-tia polymorpha – 20%, Ceratodon purpureus – 15%, Cladonia stellaris – 5%.

На начальной стадии зарастания лиственничной гари бурно развиваются виды-пирофиты ( Chamerion angustifolium, Marchantia роlymorpha ). Запас общей надземной фитомассы травянокустарничкового покрова равен 0.222 т/га в воздушно-сухом весе (в.-с. в.), что в 5.6 раза ниже запаса надземной фитомассы травяного покрова на контрольном участке. По запасу надземной фитомассы Chamerion angustifolium имеет наибольшее значение (0.09 т/га) (табл. 2). Масса сгоревшей травяно-кустарничковой растительности на лиственничной гари составляет 1.04 т/га.

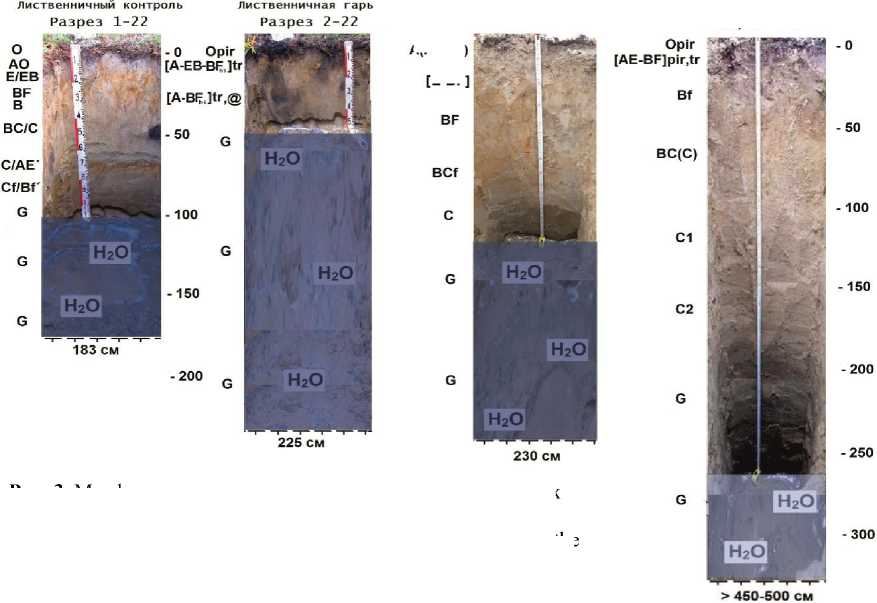

Верхний органогенный горизонт с опадом выгорел на всю свою небольшую мощность, затронув скопления корней и остатков растений в грубогумусовом горизонте и сформировав пирогенный горизонт Opir. Средняя мощность пирогенного слоя около 2 см (по трещинам больше), который включает обугленные фрагменты древесных растений. В слое высока доля фракции <1 мм (рис. 4), образующейся за счет интенсивной пирогенной дефрагментации растительных остатков, приводящей к образованию зо- лы. В опаде полностью выгорели включения листьев, травы, коры и шишек. Масса пирогенного слоя на гари лиственничного леса оценивается в 3.88 т/га.

■ Листе, контроль ■ Листе, гарь

Рис. 4. Фракционный состав опада и пирогенного слоя в контроле и на гари лиственничника.

Fig. 4. Fractional composition of the litter and pyrogenic layer in the control and burnt larch forest.

Микрорельеф нарушенный, много вывалов. Глубина протаивания почвы в конце мая составляла 25–30 см, а в конце теплого периода – 225 см, при этом в профиле накапливается в зависимости от степени оттаивания почвы надмерзлотная верховодка, в начале лета с глубины 30, в конце лета – 55–70 см (рис. 3). Морфологическое строение профиля следующее: Оpir (0–2/10 см) – [A - ЕВ - BFhi]tr (2/10–3/15 см) – [A - BFhi]tr,@ (3/15–50 см), ниже до мерзлоты почва залита водой. Тип почвы: подзол иллювиальножелезистый постпирогенный криотурбированный. Профиль несет в себе признаки послепожарной деградации. Почва переувлажнена. Верхний горизонт и подстилка представляют собой слой из сгоревших остатков растений. В минеральной толще наблюдаются признаки перемешивания – темноокрашенные пятна по всему профилю и осветленные фрагменты в верхней части. При этом турбации вызваны, возможно, как пирогенными, так и криогенными процессами.

Гранулометрический состав почвы преимущественно песчаный, встречаются скопления супеси в виде темных пятен. В нижней части ила больше, чем в средней (табл. 3). Потеря при прокаливании в опаленном пирогенном слое (Оpir) составляет 33.5%, реакция среды – 5.8, что выше, чем в органогенном горизонте почвы в контроле лиственничника (табл. 4). Уменьшение кислотности в верхней части профиля подтверждает наблюдения некоторых исследователей, которые связывают это с тем, что зола нейтрализует органические кислоты (Гынинова, Сымпилова, 1999; Цибарт, Геннадиев, 2009; и др.). Турбации вызвали неравномерность в распределении содержания гумуса в минеральной песчаной толще, которое, в зависимости от влияния микрорельефа, достаточно сильно варьирует. Почва не насыщена основаниями.

Площадка 3, сосняк толокнянково-бруснично-лишайниковый (контроль)

Разрез Р-3-22(62°24'2.1" N, 126°52'6.0" E), 03.08.2022 г. Центральная часть Лено-Вилюйского водораздела, в 12 км северовосточнее от села Асыма, в южной части бассейна той же реки. Сосняк толокнянково-бруснично-лишайниковый не тронутый недавним пожаром. Участок имеет признаки низового пожара, прошедшего более 5 лет назад, валеж единичный, древостой не пострадал во время ранних пожаров, процессы восстановления напочвенной растительности идут удовлетворительно. Древостой из Pinus sylvestris чистый, состав 10С . Сомкнутость крон 0.6. Средняя высота 10–15 м. Описание травяно-кустарничкового покрова приведено в таблице 3. Лишайниковый покров занимает 40% и состоит из Cladonia arbuscula, Cladonia cornuta. Исходя из шкалы природной пожарной опасности для летнего времени по Яковлеву (Яковлев, 1979), сосняк толокнянково-бруснично-лишайниковый относится к классу I (очень высокопожароопасные, лишайниковый тип горючих материалов).

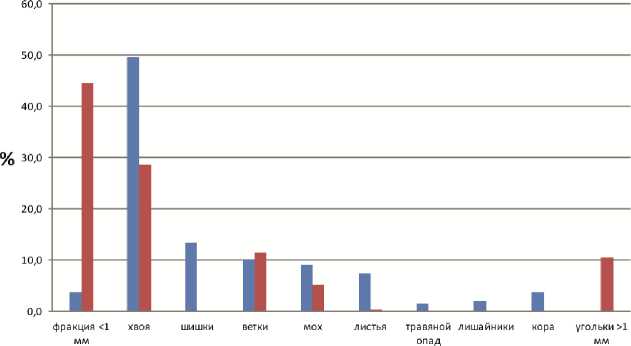

В сосняке бруснично-толокнянково-лишайниковом запас надземной фитомассы травяно-кустарничкового покрова составляет 1.57 т/га. Наибольший запас надземной фитомассы имеет Arc-tostaphylos uva-ursi (1.36 т/га). На втором месте – Ledum palustre с надземной фитомассой, равной 0.13 т/га. Наименьшую надземную фитомассу имеет Vaccinium vitis-idaea (0.08 т/га). Опад в основном состоит из хвои (50%), в меньшей степени из шишек, коры и веток. Запас опада в слабо затронутом пожарами сосняке составляет 2.22 т/га. Общая мощность подстилки и грубогумусового горизонта достигает максимум 3 см.

Микрорельеф ровный. Глубина протаивания почвы в конце мая составляла 50 см, а в конце теплого периода (в первой декаде октября) – 250 см. Уровень верховодки в течение летнего периода находилась на глубине: в мае – 30 см; в начале октября – 120 см (рис. 3). Морфологическое строение профиля: О (0–1 см) – АО(АОpir) (1–2/3 см) – AEфрагм (2/3–4/8 см) – [E-BF]tr (4/8– 15/24 см) – Вf (15/24–62/68 см) – BCf (62/68–95 см) – С (95– 135 см). Тип почвы: мерзлотная боровая слабооподзоленная по-верхностно-турбированная, или, по классификации 2004 г., подзол иллювиально-железистый поверхносто-турбированный. В подстилке и органогенном горизонте есть пирогенные признаки в виде включений угольков и уменьшения мощности из-за горения. Оподзоленный горизонт – фрагментарный (при большем увлажнении лучше морфологически выделяется), немного смешан с иллювиальным горизонтом вследствие пожаров. Почвообразующая порода представлена эолово-аллювиальными слоистыми песчаными наносами светло-бежевого оттенка.

Анализ данных выявил, что верхний органогенный горизонт имеет реакцию среды около 4.5, ниже она постепенно увеличивается до 5.6 (табл. 4). Динамика среды почти без отрицательных пиков – небольшое уменьшение на общем фоне наблюдается в турбированном слое, что связано с сохранившимися фрагментами подзолистого горизонта в нем. Потеря при прокаливании в верхнем органогенном слое составляет 17.6%. Содержание гумуса в оподзоленном горизонте АЕ – 3%, в нижней части профиля гумуса мало. Почвы не насыщены основаниями в верхней части профиля и слабо насыщены – в нижней. Минимальные значения по степени насыщенности и накопления обменных катионов отмечаются в горизонте [Е-ВF]tr.

Площадка 4, сосновая гарь

Разрез Р-4-22 (62°25'53.4" N, 126°54'1.9" E), заложен 03.08.2022 г. Центральная часть Лено-Вилюйского водораздела, в 15 км северо-восточнее от села Асыма, в южной части бассейна той же реки. Гарь сосняка толокнянково-бруснично-лишайникового 2021 г. Мезорельеф ровный, много вывалов и проплешин на местах, где подстилка сгорела полностью, обнажившийся песок имеет яркий охристо-красноватый оттенок. Древостой выгорел полностью, сохранился редкий жердняк. Степень силы лесного пожара – IV. Состав соснового древостоя чистый, 10С ( Pinus sylvestris ). Сомкнутость крон 0.2. Средняя высота 7– 10 м. Описание травяно-кустарничкового яруса приведено в таблице 1.

На гари сосняка запас надземной фитомассы травяного покрова составил 0.119 т/га (табл. 2). Запас надземной фитомассы характерного вида послепожарной сукцессии Chamerion angustifolium равен 0.01т/га, на третьем месте после Calamagrostis lansdorffii (0.07т/га) и Equisetum arvense (0.02 т/га). Отмечено присутствие растения-эксплерента, нелесного синантропного вида ( Crepis tectorum) с наименьшей надземной фитомассой (0.003 т/га). Запас надземной фитомассы травяного покрова на гари в 13.1 раза ниже, чем на контрольном участке (табл. 2). Масса сгоревшей травяно-кустарничковой растительности на сосновой гари оценивается в 1.45 т/га.

После уничтожения пожаром напочвенного покрова наблюдается развеивание остатков подстилки, золы ветром и обнажение минеральных слоев. В сформировавшемся из-за горения опада и органогенного слоя фрагментарном пирогенном горизонте (мощностью максимум до 2 см) увеличивается мелкая фракция за счет увеличения содержания золы (как и в лиственничной гари), появляются угольки, резко снижается доля других фракций (рис. 5). Запас пирогенного слоя на участке в среднем составляет 1.82 т/га.

Рис. 5. Фракционный состав опада и пирогенного слоя в контроле и на гари сосняка.

Fig. 5. Fractional composition of litter and pyrogenic layer in the control and burnt pine forest.

Микрорельеф неровный, мелкобугристый. Глубина протаивания почвы в конце мая составляла 50–60 см, а в конце теплого периода (в первой декаде октября) – более 450 см. Уровень верховодки в течение летнего периода находилась на глубине: в мае – 30 см; в начале октября – 265 см (рис. 3). Как правило, в таких почвах при зимнем промерзании сезонная мерзлота уже не смыкается с верхней границей многолетнемерзлых пород. Морфологическое строение профиля: Оpir(0–2 см) – [AE-BF]pir,tr (2–9/14 см) – Bf (9/14–34/42 см) – BC(C) (34/42–75 см) – C1 (75–100 см) – C2 (100–130 см). Тип почвы: мерзлотная боровая слабооподзоленная постпирогенная почва, или, по классификации 2004 г., подзол иллювиально-железистый поверхносто-турбированный пирогенный. Под небольшим пирогенным слоем залегает нарушенный турби-рованный горизонт красновато-кирпичного цвета с еле заметными фрагментами оподзоленного горизонта. Сильное окисление до трехвалентного железа связано с действием высоких температур во время пожаров, а также с воздействием экзогенных факторов (воздуха и влаги). Почвообразующая порода представлена эоловоаллювиальными слоистыми наносами светло-бежевого оттенка.

Почва песчаная, в золе (остатках подстилки и органогенного горизонта) реакция среды достигает значения рН 6.1 (слабокислая), ниже (в ожелезненном слое) – кислая (рН 4.8), еще ниже наблюдается постепенное увеличение реакции среды (от рН 4.6 до 5.3). Повышение рН почвы в верхней части связано с накоплением золы, потеря при прокаливании в золе составляет 53.1% (табл. 4). При этом содержание гумуса в верхнем нарушенном слое равно 1.7%, ниже данный показатель резко уменьшается и составляет 0.05–0.2%, что характерно для всех почв, сформированных на песчаных отложениях Центральной Якутии (Десяткин, 1984, 2008; Десяткин и др., 2009). Почва преимущественно не насыщена основаниями.

Лесные пожары – это мощный экологический фактор, вызывающий стрессовые трансформации растительного покрова и современного почвообразования охваченных огнем территорий. Последствия влияния огня многолики. Прежде всего, это уничтожение первоначального растительного покрова и запуск в последующем восстановительных сукцессий. При пожарах вместе с растительным покровом сгорают верхние органогенные горизонты почв, изменяя традиционные морфологические признаки лесных почв. При сгорании растительного материала лесов и почв освобождаются огромные объемы органического углерода, их производные, попадая в атмосферу, увеличивают содержание парниковых газов, а высвобожденные при этом зольные элементы, скапливаясь на поверхности земли, накладывают отпечаток на физикохимические свойства почв.

В растительном покрове наиболее существенные изменения между соседними вегетационными сезонами происходят в первых стадиях лесовозобновления. Далее скорость замедляется, что в целом типично для пирогенной динамики лесов криолитозоны (Лыткина, 2005б). На начальной стадии зарастания лиственничной гари отмечено активное развитие видов – пирофитов (Chamerion angustifolium с надземной фитомассой, равной 0.1 т/га, в 5 раз пре- вышающей надземную фитомассу на контрольном участке, Marchantia роlymorpha с проективным покрытием 20%). В отличие от гари, на контрольном участке наибольшую фитомассу имеют типично лесные виды, растения-виоленты (Vaccinium vitis-idaea – 0.44, Vaccinium uliginosum – 0.55 т/га). Запас надземной фитомассы травяного покрова на контрольном участке лиственничника багульниково-брусничного в 5.6 раза выше, чем на гари. И по видовому составу разнообразие выше на контрольном участке.

На гари сосняка запас надземной фитомассы характерного вида послепожарной сукцессии – Chamerion angustifolium – небольшой (0.01 т/га). Отмечено присутствие растения-эксплерента, не лесного синантропного вида ( Crepis tectorum) с наименьшей надземной фитомассой (0.003 т/га). Запас надземной фитомассы травяного покрова на контрольном участке в 13.1 раза выше, чем на гари сосняка. При этом видовое разнообразие на гари выше, чем в контрольном сосняке.

Морфологические постпирогенные изменения в профиле почвы, вызванные непосредственным влиянием горения и нагрева поверхности почвы, четко наблюдаются сразу после пожаров. Они выражены в виде уничтожения лесной подстилки и органогенного слоя (рис. 6). В результате частого воздействия пожаров особенностью лесных почв криолитозоны является отсутствие полноценного гумусового горизонта, что было отмечено еще первыми исследователями почв региона А.А. Красюком (Красюк, 1927) и Р.А. Аболиным (Аболин, 1929). Этот феномен связан с частым уничтожением лесной подстилки (2–3 раза в столетие), источника формирования верхних органогенных и органо-минеральных горизонтов почв под лесной растительностью, и накладывает отпечаток на строение профиля почвы и ее типовую принадлежность.

На контрольном участке лиственничных лесов мерзлотный подзол иллювиально-железистый имеет следующее строение профиля: О (0–4 см) – АО (4–5/10 см) – Е/ЕВ (5/10–10/24 см) – BF (10/24–24/36 см) – В (24/36–42 см) – BC/C (42–52/65 см) – С/АЕ´ (52/65–67 см) – Сf/BF´ (67–69/74 см) – С (69/74–98 см). На гари лиственничных лесов строение профиля приобретает уже другую формулу: Оpir (0–2/10 см) –[A - ЕВ - BFhi]tr (2/10–3/15 см) – [A -

BFhi]tr,@ (3/15–50 см), ниже до поверхности мерзлоты почва насыщена водой.

Рис. 6. Сгоревшая лесная подстилка на поверхности почвы лиственничной гари и признаки постпирогенной турбации.

Fig. 6. Burnt forest litter on the surface of the larch burnt soil and signs of post-pyrogenic turbation.

Тип почвы меняется на подзол иллювиально-железистый постпирогенный криотурбированный. Как видно, характерные поверхностные горизонты типичных лесных почв после пожара исчезли, на их месте появился перемешанный с золой горизонт Оpir (0–2/10 см), под которым залегают турбированные, сильно нарушенные остатки гумусового, ЕВ и Bf горизонтов без видимого участия иллювиального слоя. Тип почвы можно определить как подзол иллювиально-железистый постпирогенный криотурбиро-ванный.

На контрольном участке сосновых лесов мерзлотная боровая слабооподзоленная поверхностно-турбированная почва имеет формулу морфологического строения в виде: О (0–1 см) – АО(АОpir) (1–2/3 см) – AEфрагм (2/3–4/8 см) – [E-BF]tr (4/8–

15/24 см) – Вf (15/24–62/68 см) – BCf (62/68–95 см) – С (95– 135 см). На гари сосновых лесов почва имеет следующее строение: Оpir (0–2 см) – [AE-BF]pir,tr (2–9/14 см) – Bf (9/14–34/42 см) – BC(C) (34/42–75 см) – C 1 (75–100 см) – C 2 (100–130 см). И в этом случае исчез верхний органогенный горизонт, произошли заметные видоизменения поверхностных минеральных слоев почвы. Почву можно отнести к мерзлотной боровой слабооподзоленной постпирогенной.

Пирогенная дефрагментация живых растений и растительных остатков также сильно меняет фракционный состав подстилочного материала в сторону увеличения доли мелких частиц. При этом изменение состава в лиственничных лесах аналогично изменениям в сосняках. Но если в лиственничниках запасы опада несколько увеличиваются, то в сосняках на некоторых участках после пожаров наблюдается уменьшение запасов из-за ветровых процессов.

Данные, полученные при исследовании физико-химических свойств почв, показали, что изменения прежде всего касаются реакции среды (табл. 4). Из-за подщелачивания золой в верхней части профиля рН увеличивается, что подтверждалось ранее в работах многих исследователей. С развитием и восстановлением подстилки этот показатель, по литературным данным, как правило, снова снижается. Отсутствие значимых изменений других показателей связан с небольшим сроком функционирования почв в по-слепожарных условиях (первый год после крупного лесного пожара).

Еще одним из наиболее частых морфологических изменений можно считать возникновение признаков послепожарных турба-ций в верхней части профиля, усиливающейся присутствием криогенеза (рис. 6.).

При пожаре в сосняке из-за сгорания лесной подстилки и под воздействием высоких температур верхний 10-сантиметровый слой мерзлотной боровой оподзоленной почвы приобрел яркий охристый оттенок вследствие окисления железа до трехвалентной формы (рис. 7). Для растений это очень неблагоприятно, так как формируется недостаток двухвалентного железа в питательной среде корнеобитаемого слоя, а железо в окисленной трехвалент- ной форме недоступно растениям, по этой причине в первые годы после пожара они оказываются в стрессовом состоянии (Зонн, 1982). В лиственничном лесу интенсивность пожара, видимо, была слабее. При сгорании подстилки открытое пламя не сильно затронуло минеральную часть профиля подзола иллювиальножелезистого – здесь сильного окисления железа не произошло (рис. 7). Увеличение содержания трехвалентной формы железа при пожарах отмечено при изучении магнитной восприимчивости в постпирогенных почвах – появлялась приповерхностная приуроченность наибольших значений этого показателя (Пискарева и др., 2019). Авторы при этом указывают, что эти изменения не стабильны во времени.

Рис. 7. Окисление железа в верхней части профиля.

Fig. 7. Iron oxidation in the upper part of the profile.

В почвах определялись две формы железа: аморфная форма методом Тамма и несиликатная форма методом Мера-Джексона (табл. 4). Считается, что соотношение этих форм железа характеризуется формулой: Feнс – Feа = Feокр, где Feокр – это железо окри-сталлизованных соединений, но в данном случае разница показа- телей в большинстве образцов дала отрицательные значения. То есть происходит нарушение баланса экстракции, которое противоречит принципу аддитивности оксалатной (метод Тамма) и дитио-нитной (метод Мера-Джексона) вытяжек, и содержание аморфного железа становится больше несиликатного. В связи с этим некоторые авторы предлагают рассматривать извлекаемые из автоморфных почв оксалаторастворимые соединения железа как количество железа (III), способного к образованию комплексов с активными органическими лигандами почв, обеспечивая подвижность Fe, то есть выделять их как самостоятельную группу соединений железа, которая может и не входить во фракцию “свободных” соединений, восстанавливаемых дитионитом (Водяницкий, Шоба, 2014; Бабанин и др., 1995).

Профильное распределение железа неравномерное и коррелирует с содержанием органического углерода – высокие значения отмечаются в органогенных, погребенных и турбированных слоях. Близкие по значению показатели аморфного и несиликатного железа (несмотря на отрицательный баланс) могут говорить, возможно, о низкой степени кристаллизации аморфных форм железа, что, невзирая на хорошую аэрацию и дренаж, можно назвать особенностью мерзлотных песчаных почв – такие значения фиксируются на контрольных участках. Но в почвах гарей видно, что прямо под пирогенным слоем в верхней минеральной части профиля, помимо увеличения содержания обеих форм железа, также можно отметить заметное повышение содержания “несиликатной” формы железа относительно “аморфной”. Что предполагает интенсификацию процесса кристаллизации железа в почвах при сильном тепловом воздействии во время пожара, особенно в почвах сосняков.

Изменений в гранулометрическом составе, которые упомянуты в работах других авторов, зафиксировано не было. Отмечается профильная неравномерность в гранулометрическом составе подзолов в лиственничниках из-за крио- и пирогенных турбаций и сложного строения профиля с присутствием погребенных горизонтов.

Уничтожение огнем лесного полога, наземной растительности и верхних органогенных горизонтов, защищавших почвы от прямого воздействия солнечных лучей, вызывало активизацию процесса сезонного протаивания мерзлотных почв на гарях. На не тронутых огнем территориях почвы оттаивали к сентябрю до 230– 250 см, на гарях этот показатель к осени достигает 450–500 см. В почвах лиственничных лесов максимальные сезонные глубины достигали 180 см, на гарях глубина протаивания на следующий год после пожара увеличивается до 230 см. Резкое увеличение глубины протаивания почв тронутых огнем территорий приводит к таянию верхних слоев многолетнемерзлых грунтов. Освобождаемые при этом запасы влаги приводят к накоплению надмерзлотной верховодки в почвах и меняют водный режим затронутых пожарами и прилегающих к ним территорий.

Установлено, что в следующем году после пожаров с началом протаивания сезонной мерзлоты все почвы, за счет накопления над мерзлотой верховодки, испытывают переувлажнение. В почвах лиственничных лесов к октябрю надмерзлотная верховодка наблюдалась с глубины 1 м, а в почвах гарей – с глубины 50 см (рис. 3). В почвах сосновых лесов надмерзлотная верховодка занимала нижнюю половину профиля почв, при этом поверхностные слои песчаных почв испытывали недостаток влаги.

За счет увеличения глубины сезонного протаивания почв и освобождения влаги, ранее законсервированной мерзлотой, в почвах гарей на следующий год после пожаров резко повысились запасы влаги. Так, если в почвах не тронутых пожарами лиственничных лесов в сентябре 2022 г. запас влаги составлял 16 660 м 3 /га, то на гари он повысился до 35 400 м 3 /га, в вариантах сосновых лесов соответственно 22 000 и 38 000 м 3 /га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории распространения легких почвообразующих пород, где они залегают на многолетней мерзлоте без участия ледового комплекса, развитие термокарстовой деградации грунтов проявляется слабо. На этой территории уничтожение огнем растительного покрова и верхних органогенных слоев почв вызывают стрессовые трансформации видового разнообразия и продуктивности растительности, состава и свойств, а также гидротермического режима мерзлотных почв.

Исследования растительности в начальной стадии восстановления после пожара показали, что гари активно заселяются видами-пирофитами ( Chamerion angustifolium, Marchantia poly-morpha L. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid), при этом видовое разнообразие на контрольном участке лиственничника выше (13 видов), чем на гари (10 видов). А на гари сосняка видовое разнообразие выше (15 видов), чем в контрольном сосняке (4 вида). Запас надземной фитомассы травяно-кустарничкового покрова в контрольном лиственничнике и сосняке более чем в 5 и 10 раз соответственно превышает таковой на гарях.

Проведенные работы выявили влияние катастрофических лесных пожаров на морфологическое строение (формирование пирогенного слоя), глубину протаивания, температурный и водный режимы мерзлотных почв под лиственничными и сосновыми лесами на легких почвообразующих породах криолитозоны. В верхней части почв гарей отмечается снижение кислотности, увеличение окристализованных (труднодоступных) форм железа. В профилях начинают более интенсивно проявляться турбационные процессы. За счет увеличения теплообеспеченности на следующий год после пожаров глубина сезонного протаивания в почвах гарей лиственничников увеличивается на 25%, сосняков – в два раза. С началом протаивания сезонной мерзлоты все почвы испытывают переувлажнение, над мерзлотой накапливается верховодка (самый высокий уровень фиксируется в профиле гари лиственничника, а самый низкий – в профиле сосновой гари). Это показывает, что почвы, сформированные на легких породах, могут иметь разный отклик на прошедший интенсивный пожар в зависимости от того, под каким типом растительности они развиваются и насколько сильно снизилась защитная функция растительности и подстилки.

Было установлено, что в почвах лиственничных лесов запас влаги после пожара увеличился в 2.1 раза, а в сосновых – в 1.7 раз. Накопление огромного запаса влаги в сезонно талом слое почв приводит к выходу вод на поверхность земли при зимнем промерзании почв в ноябре–январе, вызывая катастрофические нарушения дорожной сети и затапливая леса по долинам небольших рек и ручейков.

Поскольку исследованная территория расположена в цен- тральной части ареала, сложенной древнеаллювиальными легкими породами, и где крупные участки заняты перевеиваемыми песками – тукуланами. Возникшие обширные площади новых гарей в условиях уничтожения защитного слоя подстилки при усилении ветрового режима могут вызвать существенное расширение площади тукуланов.

Таким образом, послепожарные трансформации лесной растительности и мерзлотных почв на территории распространения легких почвообразующих пород весьма масштабны, имеют разноплановый характер влияния на изученные компоненты. Для выявления динамики развития растительного покрова и мерзлотных почв при послепожарных сукцессиях требуется проведение планомерных многолетних наблюдений.

Список литературы Влияние крупных лесных пожаров 2021 года на растительность и почвы на территории распространения легких почвообразующих пород Центральной Якутии

- Аболин Р.И. Геоботаническое и почвенное описание Лено-Вилюйской равнины // Тр. комис. по изуч. ЯАССР. Ленинград: Изд-во АН СССР, 1929. Т. 10. 378 с.

- Андреев В.Н., Галактионова Т.Ф., Перфильева В.И., Щербаков И.П. Основные особенности растительного покрова Якутской АССР. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1987. 156 с.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во Московского университета, 1970. 487 с.

- Бабанин В.Ф., Трухин В.И., Карпачевский Л.О., Иванов А.В., Морозов В.В. Магнетизм почв. М., Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 1995. 222 с.

- Бойцов А.В., Шепелев В.В. Мерзлотно-гидрогеологические условия массива развеваемых песков Махатта (Центральная Якутия) // Гидрогеологические исследования криолитозоны. Якутск, 1976. С. 25-34.

- Валевич Т.О., Мерзляков О.Э. Влияние лесных пожаров на почвы лиственничных лесов Западного Саяна в условиях криоаридного климата // Почва как связующее звено функционирования природныхиантропогенно-преобразованных экосистем. Материалы V международной конференции, посвященной 90-летию кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ. Иркутск: ИГУ, 2021. С. 347-350.

- Водяницкий Ю.Н., Шоба С.А. Дискуссионные вопросы интерпретации результатов химической экстракции соединений железа из почв // Почвоведение. 2014. № 6. С. 697-704. https://doi.org/10.7868/S0032180X14060112.

- Габбасова И.М., Гарипов Т.Т., Сулейманов Р.Р., Комиссаров М.А., Хабиров И.К., Сидорова Л.В., Назырова Ф.И., Простякова З.Г., Котлугалямова Э.Ю. Влияние низовых пожаров на свойства и эрозию лесных почв Южного Урала (Башкирский государственный природный заповедник) // Почвоведение. 2019. № 4. С. 412-421. https://doi.org/10.1134/S0032180X19040075.

- Гынинова А.Б., Сымпилова Д.П. Изменение свойств дерново-лесных почв под влиянием пожаров // Почвы Сибири, их использование и охрана. Новосибирск: Наука, 1999. С. 120-124.

- Десяткин Р.В. Почвы аласов Лено-Амгинского междуречья. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1984. 168 с.

- Десяткин Р.В. Почвообразование в термокарстовых котловинах - аласах криолитозоны. Новосибирск: Наука, 2008. 324 с.

- Десяткин Р.В., Оконешникова М.В., Десяткин А.Р. Почвы Якутии. Якутск: Бичик, 2009. 61 с.

- Добровольский Г.В. Деградация и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 2002. 654 с.

- Дымов А.А., Дубровский Ю.А., Габов Д.Н. Пирогенные изменения подзолов иллювиально-железистых (средняя тайга, Республика Коми) // Почвоведение. 2014. № 2. С. 144-154. https://doi.org/10.7868/s0032180x14020051.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0 / Под ред. Иванова А.Л., Шобы С.А. М.: Почв.ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. М.: Изд-во МГУ, 2002. 168 с.

- Зонн С.В. Железо в почвах. М.: Наука, 1982. 207 с.

- Ильичев Ю.Н., Игнатьев Л.А., Артымук С.Ю. Влияние пожаров и рубок по гарям на почвенно-экологические факторы естественного лесовосстановления // Сибирский экологический журнал. 2011. Т. 18. № 6. С. 861-869.

- Исаев А.П. Лиственничные леса среднетаежной подзоны Якутии и лесовозобновление на вырубках: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.03.03. Красноярск, 1993. 21 с.

- Исаев А.П. Естественное лесовозобновление на вырубках и гарях // Лес и вечная мерзлота: особенности состава и структуры лесов мерзлотного региона, проблемы рационального ведения хозяйства и охраны. Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2000. С. 96-104.

- Исаев А.П., Протопопова В.В., Такахаши К. История лесных пожаров в окрестностях г. Якутска // Проблемы изучения растительного покрова Якутии: Сб. науч. ст. Якутск: НИПК “Сахаполиграфиздат”, 2004. С. 121-126.

- Карпель Б.А., Короходкина В.Г. Изменение почвенных условий после пожаров // Лесные пожары в Якутии и их влияние на природу леса. Новосибирск: Наука, 1979. С. 75-87.

- Катасонова Е.Г., Толстов А.Н. Геокриологические особенности развеваемых песков (тукуланов) правобережья р. Вилюй // Многолетнемерзлые горные породы различных районов СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 166-178.

- Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 191 с.

- Конспект флоры Азиатской России: Сосудистые растения / под ред. Байкова К.С. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 640 с.

- Краснощеков Ю.Н. Влияние пирогенного фактора на серогумусовые почвы сосновых лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории // Сибирский лесной журнал. 2014. № 2. С. 43-52.

- Красюк А.А., при сотрудничестве Г.Н. Огнева. Почвы Ленско-Амгинского водораздела (Якутский округ) // Материалы комиссии по изуч. ЯАССР. Ленинград: Изд-во АН СССР, 1927, Т. 6, 176 с.

- Лыткина Л.П. Динамика растительного покрова на гарях лиственничных лесов Лено-Амгинского междуречья (Центральная Якутия): Автореф. дис. … к. б. н.: 03.00.05. Якутск, 2005а. 17 с.

- Лыткина Л.П. Пирогенные сукцессии растительности в лесах Лено-Амгинского междуречья (Центральная Якутия) // Фундаментальные исследования. 2005б. № 8. С. 57-58.

- Лыткина Л.П. Лесовосстановление на гарях Лено-Амгинского междуречья. Новосибирск: Наука, 2010. 117 с.

- Матвеев П.М., Матвеев A.M. Лесная пирология. Красноярск: СибГТУ, 2002. 316 с.

- Мергелов Н.С. Постпирогенная трансформация почв и запасов почвенного углерода в предтундровых редколесьях Колымской низменности: каскадный эффект и обратные связи // Известия РАН. Серия географическая. 2015. № 3. С. 129-140. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2015-3-129-140.

- Национальный атлас почв Российской Федерации / под ред. Шобы С.А. М.: ООО Астрель, 2011. 631 с.

- Пискарева В.М., Кошовский Т.С., Бисикалова Е.А., Геннадиев А.Н., Белик А.Д. Влияние пожаров на свойства почв Национального Парка “Земля Леопарда” (Приморский край) // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2019. № 3. С. 11-24..

- Прокушкин С.Г., Богданов В.В., Прокушкин А.С., Токарева И.В. Послепожарное восстановление органического вещества в напочвенном покрове лиственничников криолитозоны центральной Эвенкии // Изв. РАН. Сер. биологическая. 2011. № 2. С. 227-234.

- Сукачев В.Н. Растительность верхней части бассейна р. Тунгира Олекминского округа Якутской области (фитосоциологический очерк) // Труды Амурской экспедиции. СПб., 1912. Т. 16, 286 с.

- Тарабукина В.Г. Пирогенез и его влияние на экологическое состояние почв северной тайги // Прикладная экология Севера: опыт проведенных исследований, современное состояние и перспективы. Якутск: Ин-т прикладной экологии Севера АН РС(Я), 2003. С. 174-177.

- Тарабукина В.Г., Саввинов Д.Д. Влияние лесных пожаров на мерзлотные почвы. Новосибирск: Наука, 1990. 120 с.

- Тарабукина В.Г., Шумилов Ю.В. Пирогенная трансформация лесных почв в условиях криолитозоны // Продуктивность и устойчивость лесных почв / Мат-лы III междунар. конф. (Петрозаводск 7-11.09.2009 г.). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. C. 112-116.

- Тимофеев П.А., Исаев А.П., Щербаков И.П., Волотовский К.А., Медведева Н.С. Леса среднетаежной подзоны Якутии. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1994. 140 с.

- Тюлина Л.Н. Очерк лесной растительности верхнего течения Алдана// Труды Ин-та биологии ЯФ АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 3. С. 83-138.

- Тюлина Л.Н. Лесная растительность средней и нижней части бассейна р. Учур. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 150 с.

- Унифицированная региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Средней Сибири (Таймыр, Сибирская платформа). Новосибирск, 2010. 15 с.

- Цибарт А.С., Геннадиев А.Н. Влияние пожаров на свойства лесных почв Приамурья (Норский заповедник) // Почвоведение. 2008. № 7. С. 783-792.

- Цибарт А. С., Геннадиев А. Н. Направленность изменения лесных почв Приамурья под воздействием пирогенного фактора // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2009. № 3. С. 66-74.

- Чевычелов А.П. Пирогенез и постпирогенные трансформации свойств и состава мерзлотных почв // Сибирский экологический журнал. 2002.

- № 3. С. 273-277.

- Чевычелов А.П., Шахматова Е.Ю. Постпирогенные полициклические почвы в лесах Якутии и Забайкалья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 243-252. https://doi.org/10.7868/S0032180X18020120.

- Чугунова Р.В. Гари Южной Якутии и их лесовозобновление // Леса Южной Якутии. М.: Наука, 1964. С. 110-143.

- Шахматова Е.Ю. Пирогенность - ответная реакция почв сухих сосновых лесов на воздействие пожаров // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 5-2. С. 260-264. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6723.

- Щербаков И.П. Типы леса Южной Якутии // Леса Южной Якутии. М.: Наука, 1964. С. 5-109.

- Щербаков И.П. Лесной покров Северо-Востока СССР. Новосибирск: Наука., 1975. 344 с.

- Яковлев А.П. Пожароопасность сосновых и лиственничных лесов // Лесные пожары в Якутии и их влияние на природу леса. Новосибирск: Наука, 1979. С. 195-212.

- Desyatkin A., Fedorov P., Filippov N., Desyatkin R. Climate Change and Its Influence on the Active Layer Depth in Central Yakutia // Land. 2021. Vol. 10. No. 1. P. 1-3. https://doi.org/10.3390/land10010003.

- Desyatkin R.V., Okoneshnikova M.V., Ivanova A.Z., Desyatkin A.R., Filippov N.V. Sandy soils of desert-like landscapes (tukulans) of Central Yakutia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (The VIII Congress of the Dokuchaev Soil Science Society, 2021, Syktyvkar, Komi Republic, RF). IOP Publishing Ltd. 2021. Vol. 862. Art. ID 012003. https://doi.org/10.1088/1755-1315/862/1/012003.

- Desyatkin R., Okoneshnikova M., Ivanova A., Nikolaeva M., Filippov N., Desyatkin A. Dynamics of Vegetation and Soil Cover of Pyrogenically Disturbed Areas of the Northern Taiga under Conditions of Thermokarst Development and Climate Warming // Land. 2022. Vol. 11. No. 9. 1594.

- Sofronov M.A., Volokitina A.V., Kajimoto T., Matsuura Y., Uemura S., Zonal peculiarities of forest vegetation controlled by fires in Northern Siberia // Eurasian J. For. Res. 2000. No. 1. P. 51-59.