Влияние Кучигерских гидротерм на содержание и формы натрия (Баргузинская котловина)

Автор: Аюшина Туяна Аюшиевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: География

Статья в выпуске: 3 (12), 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучено содержание разных форм натрия в почвах, находящихся в зоне влияния Кучигерского минерального источника (север Байкальской рифтовой зоны). Установлено, что среднее содержание натрия в термальных источниках, породах и почвах находится выше уровня кларков. Высокие показатели натрия в почвах Баргузинской котловины обусловлены сочетанием эндогенных (разгрузка гидротерм и выходы флюидов) и экзогенных (резко континентальный климат, почвообразующие породы - щелочные граниты) факторов. Установлены особенности пространственного и профильного распределения натрия в почвах. Этот элемент может использоваться при почвенно-экологическом мониторинге, необходимом в почвах рифтовых зон с аномально высокими концентрациями поступающих веществ с термальными водами.

Баргузинская котловина, эндогенез, засоление, натрий, почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/148318026

IDR: 148318026 | УДК: 631.48 | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-3-54-61

Текст научной статьи Влияние Кучигерских гидротерм на содержание и формы натрия (Баргузинская котловина)

Ведущая роль в биологическом и геохимическом круговороте принадлежит натрию. Этот химический элемент участвует в минеральном обмене всех живых организмов, поддерживает солевой и водный баланс. Недостаток и особенно избыток ионов натрия негативно сказываются на жизнедеятельности организмов, растительности, вызывая токсичность.

Натрий является шестым по распространенности элементом в земной коре, его кларк составляет 2,64%. Натрий содержится во всех материнских породах: в кислых изверженных породах — 2,77%, в основных — 1,94%, в ультраоснов-ных — 0,57%. Осадочные породы резко обеднены натрием: содержание в глинах и сланцах — 0,96-0,66%, в песчаниках — 0,33% [Добровольский, 2009]. Минеральные виды натрия по генезису на 70% магматические или термальные и на

30% гипергенные образования. Известно свыше 220 минералов, в составе которых присутствует натрий: полевые шпаты, плагиоклазы, галит (NaCI), чилийская селитра NaNO3, тенардит Na2SO4, мирабилит, или глауберова соль, Na2SO4 ∙ 10H2O, сильвинит KCI∙NaCI и другие.

Натрий — очень подвижный элемент, слабо задерживающийся на трансэлювиальных, трансаккумулятивных ландшафтах. В большинстве незасоленных почв валовое содержание натрия невысокое (при среднем значении 0,63 %). В основном осаждение солей натрия происходит в приморских лагунах, в континентальных озерах степей и пустынь, в зонах разгрузок минерализованных вод, и поэтому натрий является типоморфным элементом этих территорий [Касимов, 1980; Перельман, 1972]. Высокое содержание натрия обусловливает неблагоприятные физические и химические свойства почв и их засоление.

Территория Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) характеризуется многочисленными разрывными нарушениями, по которым происходит разгрузка термальных вод и выходы газовых флюидов. Кучигерские гидротермы разгружаются в северо-западной части Баргузинской впадины на правом берегу реки Баргузин в урочище Кучигер и насчитывают 17 выходов терм с температурой воды до 40 °C [Чернявский и др., 2018]. Под воздействием минеральных вод формируется галоморфный ландшафт с комплексом засоленных почв, в составе которых резко доминирует натрий.

В настоящее время имеются фрагментарные научные работы по количественным и качественным оценкам содержания натрия в почвах Западного Забайкалья [Меркушева и др., 2011; Убугунов и др., 2012], а о содержании натрия в почвах зон тектонических разломов БРЗ данные практически отсутствуют.

Цель

Изучить накопление и распределение форм натрия в почвах, формирующихся в зонах разгрузки термальных вод с повышенным содержанием этого элемента.

Объекты и методы

Объектами исследований явились засоленные почвы Баргузинской котловины в зоне тектонических разломов с активным выходом термальных вод. Климат этого района резко континентальный. Почвообразующие породы предгорной наклонной равнины Баргузинского и Улюнского хребтов представлены делювиально-элювиальными отложениями щелочных гранитов Ангаро-Витимского батолита [Носков, 2011]. Степные плосковершинные возвышенности сложены мощной толщей кварц-полевошпатовых полимиктовых песков.

Разгружающиеся термальные воды маломинерализованые (до 1 мг/л), по составу азотно-кремнистые фтористые гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, имеют щелочной рН. Содержание натрия в Кучигерских гидротермах составляет 117000 мкг/л, что в 26 раз выше кларка речных вод (табл. 1).

Таблица 1

Содержание Na в термальных водах Кучигерского источника, кларки речных вод, мкг/л

|

Кучигерские гидротермы [Чернявский, 2006] |

Кларк речных вод Добровольский, 2009] |

Кларк вод зоны активного водообмена [Перельман, 1979] |

Отношение к |

|

|

кларку речных вод |

кларку вод зоны активного водообмена |

|||

|

117000 |

4500 |

13800 |

26 |

8,5 |

Было отобрано и проанализировано 273 почвенных образцов. Объектами исследования были торфяно-перегнойно-глеевые почвы в непосредственной близости от выходов газогидротермальных источников; псаммоземы гумусовые импрегнированные, возникшие в результате локального подъема поверхности и выдавливания песчано-пылеватого материала на поверхность под давлением восходящих флюидов; прилегающие к болоту аллювиальные светлогумусовые импрегнированные газогидротермально турбированные почвы. Всем этим почвам характерны морфологические особенности в виде турбированности, наличия в почвенном профиле специфических черных импрегнированных вязкопластичных слоев, пятен.

Физико-химические анализы почв выполнены общепринятыми методами [Аринушкина, 1970], активности ионов натрия в почвенной пасте с влажностью 30% измерены ионоселективными электродами ЭЛИС на приборе Экотест-120, водорастворимый натрий из водной вытяжки (1:5), валовой натрий — после разложения почвы фтористоводородной кислотой атомно-эмиссионным методом на спектрометре SPECTRO ARCOS.

Обсуждение и результат

Химический и минералогический составы почвообразующих пород во многом определяют содержание макро- и микроэлементов в почве. Основными продуктами выветривания щелочных гранитов Ангаро-Витимского батолита в Баргузинской котловине являются кварц-полевошпатовые полимиктовые пески [Убугунов, Убугунова, 2017]. Количество натрия в них составляет 2,4-2,5%, а величина Na/K равна 1,8–1,9, т. е. сами граниты относятся к калиево-натриевой серии [Горная… 1987]. В почве натрий присутствует главным образом в составе натрийсодержащих первичных минералов — калиево-натриевых (щелочных) и кальциево-натриевых (плагиоклазы) полевых шпатах. Их доля в верхней части земной коры составляет около 50% ее массы, или 60-65% объема.

В районе исследований с разгружающимися термальными водами в почву поступает значительное количество натрия. Одну из причин высокого количества натрия связывают с большой глубиной (3–5 км) тектонических разломов БРЗ и выходом максимального теплового потока, активизирующих поступление к поверхности газогидротермальных флюидов. В этих условиях азотные термы образуют с горными породами равновесную систему, при которой в условиях высоких рН осаждаются карбонатные минералы и накапливаются Si, Na, K, F [Плюснин и др., 2013]. Также в термальных водах выявлено превышение ряда химических элементов: натрия, серы, стронция, бария, лития, кремния, фтора, титана, калия [Чернявский, 2006; Shartsev et. аl., 2015].

Кучигерские термальные воды оказывают большое воздействие на почвы, находящиеся в зоне их активной разгрузки. Болотные почвы как первичный коллектор газогидротермальных источников не замерзают круглый год, но в периферийной части болота ближе к берегу до середины июня наблюдались сезонно-мерзлые горизонты. Поступление теплых слабоминерализованных (0,4–0,6 г/л) гидрокарбонатно-сульфатно-натриевых подземных вод и восстановительные условия болота способствуют активной сульфатредукции за счет микробиологической деятельности с образованием сероводорода, в почве отмечается множество мелких кристаллов пирита (FeS2) в песчаных глеевых горизонтах. Глеевые горизонты часто имеют черную окраску за счет импрегнирования снизу предположительно конденсированным органическим веществом. Прилегающие к болоту светлогумусовые газогидротермально турбированные почвы характеризуются сильно турбированным профилем, наличием импрегнированных горизонтов, слоев и линз, вызванных действием газогидротермальных флюидов. Почвы имеют сильнощелочную реакцию среды (рН>8,5), солевые корочки на поверхности и засолены по всему профилю.

Валовое содержание натрия отражает его общий резерв в почве. В исследуемых почвах общий резерв натрия высокий (табл. 2).

Валовое содержание в большей степени определяется содержанием песчаных фракций, в которых натрий содержится в кристаллической решетке минералов. Количество валового натрия в почвенном профиле (кроме солевой корочки) колеблется в пределах 23 165–33 051 мг/кг, это в 1,5 раза выше содержания его в земной коре (Кларк 20 700 мг/кг), в 2 раза выше, чем в классических гранитах (14 252 мг/кг), и приблизительно одинаково с Ангаро-Витимским батолитом (29 457 мг/кг).

Высокие значения натрия отмечены в почвах, имеющих в профиле импрегнированные горизонты скопления газогидратных выходов: аллювиальная светлогумусовая импрегнированная, аллювиальная гумусово-слаборазвитая импрегнированная, псаммозем гумусовый импрегнированный. В этих почвах происходит накопление валового натрия, что подтверждает эллювиально-аккумулятивный коэффициент — отношение концентрации натрия в генетическом горизонте почвы к его количеству в материнской породе (Каэ больше 1). Относительно низкие значения валового натрия — в торфяно-перегнойно-глеевой почве, здесь отмечается накопление только в нижележащих горизонтах (Каэ меньше 1).

Среднее содержание валового натрия в почвах зоны влияния Кучигерских гидротерм на 10% выше, чем в среднем в солончаках Баргузинской котловины, и почти втрое выше регионального фона, что подтверждает активное влияние гидротерм на его накопление в почвенном покрове [Жамбалова, 2018].

Таблица 2

Содержание Na в почвах, формирующихся в зоне активной разгрузки термальных вод

|

Почва |

Горизонт, глубина, см |

Na валовой, мг/кг |

Na водораств., смоль(экв)/кг |

а Na, ммоль/л |

аNa/√аСа |

|

РФ-1-3 Торфяно-перегнойно-глеевая |

0–20 |

2921 |

6,52 |

1,66 |

3,1 |

|

20–40 |

4226 |

7,83 |

4,37 |

7,7 |

|

|

40–80 |

23165 |

13,30 |

5,89 |

27,8 |

|

|

90–120 |

24747 |

12,26 |

6,61 |

27,0 |

|

|

120–160 |

25854 |

11,30 |

7,94 |

30,2 |

|

|

160–190 |

25854 |

15,43 |

6,46 |

25,7 |

|

|

РФ-1-4 Псаммозем гумусовый импрегнированный |

0–1,5 |

26306 |

13,0 |

5,37 |

28,3 |

|

1,5–6(7) |

27922 |

9,74 |

9,55 |

174,4 |

|

|

6(7)–40(41) темный |

27968 |

29,13 |

21,38 |

81,4 |

|

|

6(7)–40(41) светлый |

30906 |

5,87 |

8,71 |

194,8 |

|

|

40(41)–85 |

28939 |

6,22 |

5,62 |

20,0 |

|

|

85–105 |

28313 |

8,48 |

3,47 |

9,8 |

|

|

105–165 |

29351 |

7,96 |

5,50 |

25,5 |

|

|

РФ-1-5 Аллювиальная светлогумусовая импрегнированная |

Корка |

58671 |

35,70 |

не опр. |

|

|

0–6 |

28705 |

21,57 |

85,11 |

1903,1 |

|

|

6-20(41) |

31387 |

5,39 |

3,16 |

99,9 |

|

|

6(41)–55 |

28270 |

1,96 |

4,68 |

49,3 |

|

|

55–75 |

27210 |

2,78 |

0,85 |

3,8 |

|

|

75–95 |

27041 |

2,17 |

5,62 |

51,3 |

|

|

95–135 |

28641 |

3,26 |

10,0 |

91,3 |

|

|

135–155 |

28419 |

1,74 |

6,31 |

39,9 |

|

|

РФ-1-7 Аллювиальная гумусовослаборазвитая импрегнированная |

корка |

24592 |

5,43 |

не опр. |

|

|

0–7 |

26648 |

4,35 |

22,91 |

75,9 |

|

|

7–30 |

29394 |

3,91 |

14,13 |

93,2 |

|

|

30–50 |

26542 |

1,30 |

16,98 |

79,2 |

|

|

50–70 |

28069 |

1,30 |

8,32 |

39,2 |

|

|

70–75 |

27316 |

1,30 |

4,27 |

14,0 |

|

|

80–100 |

27125 |

1,26 |

5,89 |

25,3 |

|

|

100–120 |

28588 |

1,61 |

3,55 |

29,0 |

|

|

120–140 |

24475 |

1,39 |

4,17 |

14,3 |

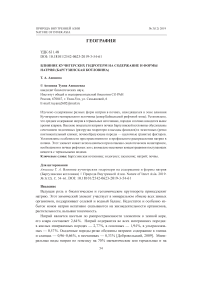

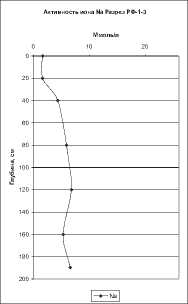

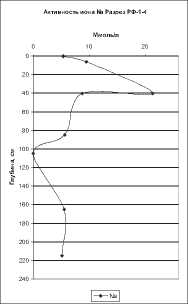

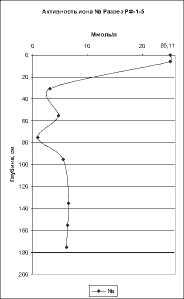

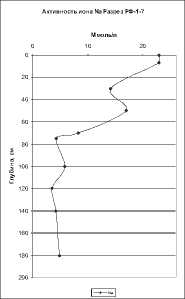

Все исследуемые почвы засолены, по степени засоления варьируют от слабо-до сильнозасоленных. Тип засоления преимущественно сульфатно-натриевый и аналогичен составу минеральных вод Кучигерского источника. Количество водорастворимого натрия является непосредственным резервом содержания натрия в почве. Эта доля натрия максимальна в засоленных почвах. Доля водорастворимой формы натрия в изученных почвах колебалась в значительном диапазоне — от 1,3 до 35,7 смоль/кг. Профильное распределение водорастворимого натрия в почвах показывает более контрастное испарительное накопление элемента в легких почвах с активным аллювиальным синлитогенезом и менее контрастное — в тяжелых, выходящих из-под влияния поемности. Натрий осаждается на испарительном и сорбционном барьерах засоленных почв, а в целом накопление натрия носит неоднородный пульсирующий характер (рис. 1).

Рис. 1. Вертикальное распределение активности ионов натрия при влажности пасты 30% (Трансект-1)

Натрий очень подвижен в любой геохимической обстановке и распределяется по профилю почв неравномерно. В болотных почвах натрий накапливается преимущественно в нижележащих горизонтах. Количество водорастворимого натрия в торфяно-перегнойно-глеевой почве составляет 11,3–15,5 смоль/кг, в аллювиальных почвах его содержание варьирует в более широком диапазоне — от 1,3 до 21,6 смоль/кг. Однако в более аридных условиях за счет испарительной концентрации происходит накопление легкорастворимых солей в поверхностных горизонтах в псаммоземах и аллювиальных светлогумусовых почвах, где в поверхностных горизонтах содержание водорастворимой формы натрия доходит до 35,7 смоль/кг. Проявляется тесная связь токсичных солей с натрием. В аллювиальной светлогумусовой почве содержание токсичных солей в верхнем 0-20 см слое достигает 1,7%, здесь активность ионов натрия очень высокая — 85 ммоль/л, активность ионов кальция крайне низкая и отношение aNa/aCa максимальное, обеспечивающее накопление обменного натрия в ЕКО выше токсичного уровня (табл. 2).

Натрий коррелирует со всеми фракциями гранулометрического состава, отмечается прямая связь с песчаными фракциями, особенно крупным и средним песком. Поэтому в легких опесчаненных почвах Баргузинской котловины содержание натрия высокое.

Заключение

Одним из основных типоморфных элементов засоления почв, формирующихся в местах разгрузки термальных вод, является натрий. Высокие показатели натрия в почвах Баргузинской котловины обусловлены сочетанием эндогенных (разгрузка гидротерм) и экзогенных (затрудненного стока, резко континентального климата и почвообразующих пород — щелочных гранитов) факторов. Для изученных почв характерно наличие в почвах импрегнированных горизонтов, линз, пятен, возможно, образованных в результате насыщения почвенных слоев восходящими углеводородными флюидами и являющихся дополнительным источником накопления натрия. В таких морфонах отмечаются повышенные содержания валового и водорастворимого натрия, высокие значения активности натрия, фтора, лития, бария, стронция, что свидетельствует об эндогенном источнике поступления этого элемента. Полученные материалы могут использоваться при почвенно-экологическом мониторинге, который необходимо проводить в почвах рифтовых зон с аномально высокими концентрациями поступающих веществ с термальными водами.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-0400454 А и средств бюджета по теме «Эволюция, функционирование и экологобиогеохимическая роль почв Байкальского региона в условиях аридизации и опустынивания, разработка методов управления их продуктивными процессами», № АААА-А17-117011810038-7.

Список литературы Влияние Кучигерских гидротерм на содержание и формы натрия (Баргузинская котловина)

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Горная энциклопедия / гл. ред. Е. А. Козловский. М.: Сов. энциклопедия. 1984-1991. Т. 3. Кенган. Орт. 1987. 592 с.

- Добровольский В. В. Биогеохимия мировой суши. Избранные труды. М.: Научный мир, 2009. Т. 3. 439 с.

- Жамбалова А. Д. Засоленные почвы зон разломов Кучигерских гидротерм: автореф. дис...канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2018. 22 с.

- Касимов Н. С. Геохимия ландшафтов зон разломов (на примере Казахстана). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 119 с.

- Касимов Н. С., Власов Д. В. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии // Вестник Московского университета. Сер. География. 2015. № 2. С. 7-17.

- Меркушева М. Г., Убугунов Л. Л., Андреева И. М., Балданова А. Л. Натрий в системе почва — растение пойменных лугов Западного Забайкалья // Вестник БГСХА. 2011. № 4. С. 37-43.

- Носков Д. А. Геохимические особенности и условия образования Ангаро-Витимского гранитоидного батолита. Иркутск, 2011. 204 с.

- Перельман А. И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза. М.: Недра, 1972. 288 с.

- Перельман А. И. Геохимия природных вод. М.: Наука, 1979. 150 с.

- Плюснин А. М., Замана Л. В., Шварцев С. Л., Токаренко О. Г., Чернявский М. К. Гидрогеохимические особенности состава азотных терм Байкальской рифтовой зоны // Геология и геофизика, 2013. № 5. С. 647-664.

- Убугунов В. Л. Убугунова В. И. Почвообразующие породы — ключ к пониманию самобытности почвообразования в Западном Забайкалье // Природа Внутренней Азии. 2017. № 4(5). С. 25-39.

- Убугунов Л. Л., Андреева И. М., Меркушева М. Г. Агрохимическая оценка хлорида натрия как удобрения естественных пойменных травостоев Западного Забайкалья // Агрохимия. 2012. № 3. С. 32-40.

- Цеховский Ю. Г., Балуев А. С., Стукалова И. Е., Корнева Р. Г. Седиментогенез в мезозойских и кайнозойских рифтовых впадинах Центральной Азии. М.: ГЕОС, 2018. 156 с.

- Чернявский М. К., Плюснин А. М., Дорошкевич С. Г., Будаев Р. Ц. Рекреационно-баль-неологические особенности северо-восточной части Баргузинской котловины // География и природные ресурсы. 2018. № 2. С. 63-72.

- Чернявский М. К. Геоэкологические особенности термальных источников Баргузин-ского Прибайкалья и использование их в бальнеологических целях: автореф. дис. ... канд. географ. наук. Улан-Удэ, 2006. 22 с.

- Shvartsev S. L., Zamana L. V, Plyusnin A. M., Tokarenko O. G. Equilibrium of Nitrogen-Rich Spring Waters of the Baikal Rift Zone with Host Rock Minerals as a Bаsis for Determining Mechanisms of Their Formation // Geochemistry International. 2015. V. 53. No. 8. P. 713-725.