Влияние культуры на социальное самочувствие как условие преодоления расслоения современного российского общества

Автор: Анисимова Татьяна Германовна, Маршак Аркадий Львович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет авторскую разработку теоретических подходов к изучению актуальной проблемы преодоления социального расслоения современного российского общества. Опираясь на собственные исследования прошлых лет, концептуальные разработки Института социологии РАН в области состояния социальной структуры России и социологии культуры, авторы предлагают оригинальную концепцию выработки конкретных мер по определению социального расслоения на основе учета факторов культурного влияния на социальное самочувствие граждан. В статье содержится обоснованное определение понятия «социальное самочувствие», дается перечень и анализ факторов, определяющих влияние культуры на социальное самочувствие, используются новейшие данные, характеризующие современное состояние российской культуры, ее различных типов. На основе факторного анализа данных исследований прошлых лет авторы предлагают концептуальную схему изучения влияния культуры на социальное самочувствие как условие преодоления расслоения современного российского общества. Авторы убедительно доказывают, что предложенный ими подход к исследуемой проблеме является не только инновационным, что вносит вклад в теорию социологического познания современных социальных процессов, но и дает возможность при получении новых данных эмпирических исследований с помощью данной методики выработать практические меры социокультурного характера, направленные на консолидацию российского общества.

Культура, функции культуры, расслоение, социальное самочувствие, консолидация, социальная стратификация, культурная и социальная детерминация, факторы социального самочувствия

Короткий адрес: https://sciup.org/170198243

IDR: 170198243 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9552

Текст научной статьи Влияние культуры на социальное самочувствие как условие преодоления расслоения современного российского общества

С овременное социально-культурное состояние российского общества характеризуется социальным расслоением и многообразием национальной культуры. По данным Института социологии РАН, «в России как минимум 10–12 социальных страт, каждая из которых – социальная обособленность, там своя социальная реальность, со своими ценностями и интересами, доходными и имущественными характеристиками, образом и стилем жизни, что интересно, своим жизненным целеполаганием». Это совсем не значит, что вообще отсутствует идентичность, сегодня идентичность «как никогда много-уровнева» [Горшков 2020: 353].

По данным опросов населения в 2021–2022 гг., в основе социальной стратификации лежат разные признаки. Однако существует и общий идентификационный показатель – принадлежность к объединению по патерналистским условиям. Свыше 80% населения считают себя россиянами, а своей Родиной – Российскую Федерацию. Отсюда другой важнейшей чертой, солидаризирую-щей общество, является общенациональная российская культура. Общность культуры не означает ее однообразия, а наоборот, содержит в себе глубокую дифференциацию, что характерно для любого многонационального и многоконфессионального общества. Поэтому применительно к российской культуре весьма правильно говорить, что она как никогда трансформирована.

Состояние российской культуры

Российская культура представляет собой иерархию крупных культурных конгломератов, внутри которых существуют свои содержательные субкультуры. Так, например, в основном культурном слое традиционалистов (до 80% опрошенных) имеются группы приверженцев культуры госпатриотизма и национального шовинизма. В слое разделяющих новолиберальную культуру наличествуют четко выраженные группы, отдающие предпочтение западной модели рынка, и рыночники национального толка. Среди носителей консервативной культуры имеются как минимум группы двух направлений – славянофилы и европоцентристы. Большую роль в жизни современного общества играет набирающая силу религиозная культура, которая, в свою очередь, делится по конфессиональным направлениям, имеющимся в современной России: это православие, католицизм, мусульманство, иудаизм и буддизм. Наконец, все большее значение в условиях форм массовой культуры приобретает влияние субкультур, которые чрезвычайно подвижны и распространяются при помощи современных информационных технологий. Особым отрядом этих субкультур является молодежь, которая вносит свои культурные взгляды во все слои многонациональной культуры и является, тем самым, одновременно позитивным дискурсом культурного развития и особой группой риска в культурной жизни страны.

Таким образом, стратификационная и культурологическая ситуации в современной России имеют довольно сложную конфигурацию. В условиях решения задачи консолидации общества путем преодоления социального расслоения следует обратить внимание на поиск тех социальных дискурсов, которые могли бы служить основой для преодоления общественной разобщенности. Одной из таких основ, как нам представляется, может быть социальное самочувствие граждан.

Сущность социального самочувствия

Под социальным самочувствием мы понимаем сложившуюся способность человека оценивать и воспринимать образы социальных взаимодействий, природных и культурных связей. Социальное самочувствие, являясь результатом общественно-производственной и культурной деятельности людей, имеет дуалистическую природу. С одной стороны, это рационально-логическое восприятие, осознание человеком своего бытия, сущности в мире, принятие своего положения в обществе, c другой – эмоционально-чувственное ощущение своего состояния, своего места и роли в обществе. Именно концептуальные представления современной социологии о двух полюсах реагирования людей на социальные вызовы наиболее актуальны и соответствуют специфике современного общества [Анисимова 2013: 132].

Как отмечают исследователи, социальное самочувствие формируется под воздействием различных факторов общественной практики людей, непосредственно вплетено в их жизнедеятельность и затем влияет на эту действительность, выражаясь через политическую, экономическую и эмоционально-психологическую удовлетворенность жизнью и обстоятельствами существования этих людей. Данное явление всегда имеет свое индивидуально-личностное и социально-психологическое содержание. Определенные условия и среда характеризуют различные стадии его проявления, оно всегда имеет своих конкретных носителей. Это обусловлено тем, что эмоциональное состояние людей, их поведение зависят от степени разрешаемости социальных проблем, противоречий, удовлетворения социальных интересов, преломляющихся через психику, сознание и определяющих действия индивидов и социальных групп. Социальное самочувствие концентрирует в своем проявлении ведущие элементы (доминанты) поведения и переживаний людей, превращаясь в важнейшую, а иногда и главную основу их общественной и личной жизни [Симонович 1999: 62].

Условия преодоления социального расслоения в обществе

В современных условиях наиболее существенное влияние на формирование социального самочувствия как условия преодоления расслоения общества оказывает культура. Это обстоятельство подтверждается данными многочисленных социологических исследований [Горшков, Комиссаров, Карпухин 2022: 54; Маршак 2013: 41]. Свое воздействие на кардинальные стороны общественно-политической и субъективной жизни культура осуществляет через функции [Маршак 2007: 59]. Как и любая многофункциональная субстанция, культура постоянно совершенствует и развивает свои функции через материальные и духовные артефакты. Функции культуры взаимосвязаны, что «через призму культуры позволяет оценить социокультурные изменения в гуманистическом аспекте, т.е. с точки зрения того, насколько человек в конкретных исторических обстоятельствах может раскрыть богатство своих личных сущностных сил» [Горшков 2020: 353]. Это в полной мере относится к социокультурному процессу формирования социального самочувствия как фактора, влияющего на преодоление расслоения общества.

Мы полагаем, что конкретизацию связи отдельных функций культуры с формированием социального самочувствия в названном плане можно с полной достоверностью установить эмпирическим путем. Но уже на предварительном этапе изучения этого процесса можно априори назвать те функции, которые непосредственно влияют на социальное самочувствие как условие преодоления расслоения общества. К их числу мы относим общие и специфические функции культуры. В соответствии с этой классификацией к общим функциям культуры относятся те, которые касаются образа жизни, образования, сферы профессиональной деятельности, видов занятости, безопасности, культуры потребления, СМИ, Интернета. К специфическим относятся национальные виды культуры, традиции, субкультуры, организации и институты культуры, виды досуговой деятельности, специализированные формы культурного потребления.

Разумеется, подобное разделение условно, что еще раз подтверждает необходимость эмпирического исследования, чтобы раскрыть моральные ценности, эстетические нормы, параметры культурных предпочтений как основы социального самочувствия, детерминирующие реальные шаги по преодолению социального расслоения в российском обществе.

Подобное исследование может включать в себя сбор эмпирического материала с использованием анкетного опроса фокус-групп, а также стандартизированного интервью. Репрезентативность выборки квотная по социальнодемографическим характеристикам единиц наблюдения выборочной совокупности. Количественные показатели респондентов определяются возрастными категориями от 18 до 65 лет, различными видами образования, гендерными условиями, семейно-брачными отношениями.

Одной из задач такого исследования является операционализация определения социального самочувствия и выявление факторов, являющихся его неотъемлемыми составляющими. Именно компоненты этих факторов определяют оптимальность социального самочувствия. Особое место здесь займет анализ данных мнения респондентов, оценивающих собственное социальное самочувствие.

Концептуальное содержание социального самочувствия

Социальное самочувствие человека имеет многогранную структуру и включает в себя совокупность таких характеристик, как удовлетворенность своей деятельностью, отношениями с окружающими людьми, бытовыми условиями, материальным положением, состоянием здоровья. На основании этих показателей складывается представление о будущем – уверенность в завтрашнем дне у одних и чувство уязвимости у других.

Необходимо также учесть, что социальное самочувствие – это определенное настроение, влияющее на поведение и, в конечном итоге, жизненные события данного социального субъекта. Социальное самочувствие людей находит отражение не только в субъективной оценке их материального положения, но и в их эмоциональной реакции на социальные условия, в преобладающих чувствах и настроениях. Мы рассматриваем социальное самочувствие и как удовлетворенность человека условиями жизни, и как социальнопсихологический комфорт существования. Здесь речь идет о так называемом факторе самоощущения (духовном), который связан с психологической (духовной) эмоциональной составляющей и выражается в чувствительности к внутренним психологическим проблемам, в переживании негативных психофизиологических состояний, склонности концентрироваться на чувствах, проявлениях эмоций.

Другим компонентом социального самочувствия является фактор самоосо-знания (деятельностный) – это состояние, формирующееся на основе нескольких компонентов: восприятия и понимания человеком того общества, в котором он живет, своей роли в этом обществе и в определенной жизненной ситуации; перспектив общества, в котором он живет, и своих собственных перспектив. Все эти факторы содержат яркий социально-культурный характер.

Исследование социального самочувствияв его социально-культурном содержании

В документах сбора социологической информации следует отразить ряд факторов, детерминирующих состояние социального самочувствия респондентов:

– удовлетворенность респондентов своим состоянием здоровья;

– материальное положение;

-

– профессиональный статус и профессиональные возможности;

-

– удовлетворенность личностными отношениями на работе и в семье;

-

– перспективы развития общества и личные перспективы;

-

– удовлетворение социально-культурных интересов.

Опираясь на положения, имеющиеся в специальной литературе, при анализе сферы мироощущения социология хотя и вторгается в объектно-предметную область социальной психологии, однако, придерживаясь методологии социологического анализа, демонстрирует способность получения информации и формулирования выводов, соответствующих стратегическим целям именно социологической науки. В частности, в данном случае социология проникает в глубины сознания человека, подробно изучает его духовную культуру. Это соответствует ее стратегическим целям научного познания [Немировский 1989: 89].

Исследование социального самочувствия, проводимое в республике Тыва, показало, что большинство респондентов отличаются позитивным социальным самочувствием. Это отражается в ряде комплексных показателей (удовлетворенность доходом, жильем, работой, проведением досуга, взаимоотношениями). Вместе с тем есть значительная доля участников исследования, кто демонстрирует негативное социальное самочувствие. Эти люди не смогли адаптироваться к изменениям условий жизни и испытывают выраженные проблемы.

Предыдущие исследования социального самочувствия дали возможность выделить ряд базовых кластеров, характеризующих сложившуюся ситуацию в социальной среде, на которую следует обратить особое внимание с точки зрения социокультурного анализа.

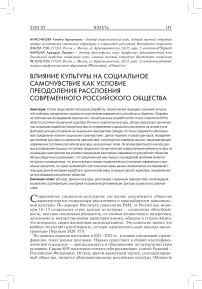

На рис. 1 приведено ключевое толкование осей факторного пространства социального самочувствия. Положительный вектор главного фактора F 1 можно объяснить как ориентацию на собственные силы, а отрицательный – как зависимость от ситуации. Соответственно, положительный вектор главного фактора F 2 можно интерпретировать как оптимизм, а отрицательный – как склонность ожидать худшего. Оси разделяют плоскость на четыре квадранта. Содержание каждого из квадрантов – это своя определенная совокупность направленности и типов социального самочувствия респондентов.

оптимизм

«заслуженный успех»

«комфортность»

зависимость от обстоятельств

ориентация на себя

----------->

«рефлексия»

«одиночество»

пессимизм

V

Рисунок 1. Интерпретация осей пространства главных факторов социального мочувсви я респоден в

Векторы первой оси противопоставляют человеческий оптимизм пессимистичному отношению к жизненной ситуации, вторая ось противопоставляет зависимость от обстоятельств желанию опираться на собственные силы. Соответственно, пространство этих латентных факторов может быть дифференцировано и представлено с помощью указанных характеристик.

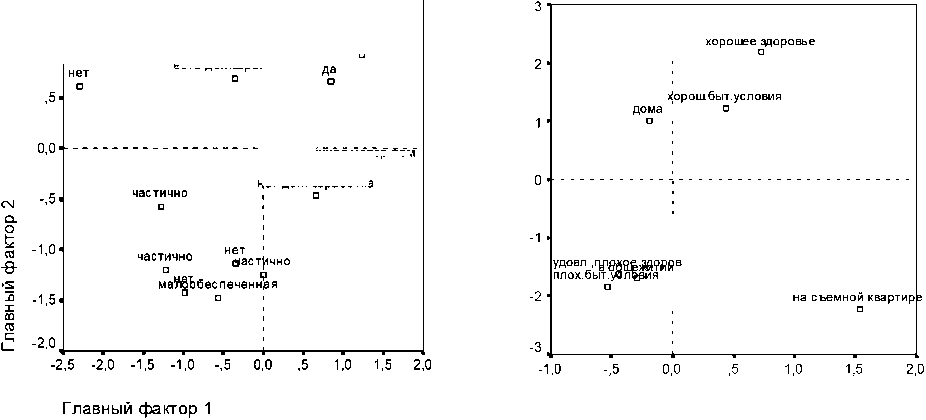

На рис. 2 изображены диаграммы распределения социальных групп исследуемых, отличающихся по материальному уровню, состоянию здоровья и бытовым условиям, в двухфакторном пространстве, характеризующем особенности социального самочувствия респондентов.

При изучении расположения групп исследуемых на плоскости главных факторов можно сделать вывод, что первый квадрант представляет «стратегию успеха». Оптимизм этой части респондентов является результатом собствен- ного труда, это дает нам основание данный квадрант обозначить как «заслуженный успех». Респондентов, которые вошли в эту группу, объединяет хорошая материальная обеспеченность и условия быта, хорошее здоровье, чувство удовлетворенности своим делом, активная общественная позиция, хорошее самочувствие в близком окружении, успехи в той деятельности, которую они для себя выбрали.

Материальное положение

Бытовые условия, здоровье

1,5

период.матер.помощь^ да п высоко обеспеченна^ есть доп.заработок

Главный фактор 1

а )

б )

Рисунок 2. Идентифицирующее изображение на плоскости главных факторов групп респондентов, отличающихся по материальному уровню (а), условиям быта и состоянию здоровья (б)

11 ос тоуна я матер, пом

нет доп. заработка

Третий квадрант объединяет респондентов, у которых часто возникают жизненные проблемы, они видят свое будущее в мрачных тонах, поэтому квадранту можно дать название «рефлексия». Для рефлексирующих, склонных к хандре людей характерна низкая самооценка. Респонденты, вошедшие в данный квадрант, не могут планировать время, поэтому им кажется, что они «ничего не умеют и не успевают». Общее состояние неудовлетворенности усугубляется отсутствием друзей и неудовлетворительными отношениями с руководством. Представители данного сегмента жалуются на недостаточно хорошие бытовые условия, неудовлетворительное состояние здоровья и нехватку денег даже на самое необходимое. Логическим следствием описанных выше отрицательных эмоций является вывод, что человек находится «не на своем месте».

Второй квадрант объединяет достаточно благополучных участников опроса, проживающих в благоприятных условиях и со своей семьей. Родственники материально поддерживают этих людей, поэтому денег хватает как на необходимые товары, так и на досуговые мероприятия и отдых. У представителей данной группы много друзей, т.к. они отличаются высокой степенью общительности. Эта группа респондентов удовлетворена тем, чем им приходится заниматься, они работают по выбранной ими специальности, что обеспечивает душевный комфорт данной категории опрошенных. Этот квадрант мы называем «комфортность».

Четвертый квадрант включает респондентов, которые плохо адаптировались в жизни. У этой группы людей крайне низкий уровень доходов, как правило, они не трудоустроены и отсутствует какая-либо возможность заработать. Рассматриваемый квадрант преимущественно состоит из женщин, большинство которых проживают на съемных квартирах или в общежитии. По каким-то причинам оторванные от родительского дома и оказавшиеся в ситуации, когда еще не появилась собственная семья или отношения с близкими складываются неблагополучно, эти люди переживают сложный период жизни. Данный квадрант мы назвали «одиночество».

Эти четыре квадранта представляют собой четыре различных типа социального самочувствия и особенностей жизни и поведения как закономерный результат сочетания различных основополагающих тенденций.

Выводы

Таким образом, становится очевидным, что существуют определенные факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на социальное самочувствие жителей района (города). К числу факторов внутренней среды можно отнести удовлетворенность местом трудоустройства и характером выполняемой работы, взаимоотношениями с коллегами и руководством организации, условиями трудовой деятельности, быта, проведения свободного времени, отношениями в семье. К причинам, влияющим извне, можно отнести материальное положение, социально-статусные позиции респондента, возможности самореализации, совокупное влияние индивидов, общностей, непосредственно не связанных с трудовой деятельностью, совокупное влияние коммуникационной системы, особенно электронных СМИ и Интернета (включая социальные сети). По нашему мнению, именно такое сочетание перечисленных групп факторов оказывает непосредственное влияние на социальное самочувствие граждан, населяющих различные регионы. При этом обе эти системы факторов находятся в непрерывном активном взаимодействии. В результате содержательный облик социального самочувствия респондентов в тот или иной момент определяется превалированием каких-либо факторов внешней среды или внутренним состоянием либо их устойчивым балансом.

Данные результаты говорят о необходимости более глубокого изучения феномена социального самочувствия как социокультурного фактора, влияющего на преодоление социального расслоения современного российского общества. Наши исследования и теоретические разработки – лишь первые шаги в изучении этой научно-практической проблемы, решение которой можно использовать при выработке конкретных мероприятий социально-культурного характера по обеспечению консолидации социальной структуры современного российского общества.

Список литературы Влияние культуры на социальное самочувствие как условие преодоления расслоения современного российского общества

- Анисимова Т.Г. 2013. Социальная адаптация как объект управления. - Власть. № 6. С. 132-135.

- Горшков М.К. 2020. "Есть такая профессия - общество изучать". - Избранные статьи, интервью, биографические откровения. М.: Весь Мир. 464 с.

- Горшков М.К., Комиссаров С.Н., Карпухин О.И. 2022. На переломе веков: социодинамика российской культуры: монография. М.: Изд-во ФНИСЦ РАН. 703 с.

- Маршак А.Л. 2007. Социология культурно-духовной сферы. М.: Изд-во гуманитарной литературы. 424 с.

- Маршак А.Л. 2013. Культура: социологические смыслы и социальные реалии (предисл. М.К. Горшкова). М.: НИЦ "Академика". 224 с.

- Немировский В.Г. 1989. Социология личности. Красноярск: Изд-во Красноярского университета. 196 с.

- Симонович Н.Е. 1999. Социальное самочувствие как социально-психологический феномен в изменяющемся российском обществе: дис. … к.псих.н. М. 171 с.