Влияние курса тренировок с увеличенным аэродинамическим сопротивлением дыханию на энергетический компонент функциональной подготовленности спортсменов-акробатов

Автор: Лагутина М.В., Горбанва Е.П.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140125269

IDR: 140125269

Текст статьи Влияние курса тренировок с увеличенным аэродинамическим сопротивлением дыханию на энергетический компонент функциональной подготовленности спортсменов-акробатов

Наблюдаемая в настоящее время тенденция к росту спортивных достижений и выходу результатов на новые рубежи, обострению конкуренции и ранней спортивной специализации заставляет нас обратиться к проблеме функциональной подготовленности спортсменов как основы для совершенствования спортивного мастерства и потенциальной способности организма эффективно приспосабливаться к предъявляемым соревновательным и тренировочным нагрузкам (А.И. Шамардин, 2000; И.Н. Солопов, А.И. Шамардин, 2003; Цянь Вей, 2006; А.А. Шамардин, 2008).

В теоретическом аспекте функциональная подготовленность рассматривается как базовое, многокомпонентное свойство организма, сущностью которого является уровень совершенства физиологических механизмов, их готовность обеспечить на данный момент проявление всех необходимых для специфической деятельности качеств, обусловливающее, прямо или косвенно, физическую работоспособность (И.Н.Солопов, 2001, 2007; Е.П. Горбанёва, 2008; А.А. Шамардин, 2008).

При этом структура функциональной подготовленности, наличие всех ее компонентов – информационно-эмоционального, регуляторного, психического, энергетического и двигательного, будут обязательными для всех видов деятельности, но значение тех или иных компонентов, совершенство определенных механизмов, уровень развития функциональных свойств и характеристик, их сочетание и взаимообусловленность, будут весьма специфичны для каждого конкретного вида деятельности и различны на разных этапах адаптации к ней (В.С. Мищенко, 1990; И.Н. Солопов, 2007; Е.П. Горбанёва, 2008; И.Н. Солопов и др., 2010).

Энергетический компонент представляет собой функционирование единого комплекса органов энергообеспечения (дыхания, кровообращения и крови), условно разделяемого и характеризуемого как аэробная и анаэробная производительность организма. Уровень совершенствования этого компонента определяется объемом и интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных спецификой мышечной деятельности в различных видах спорта (В.С. Фомин, 1984; И.Н.Солопов, А.И. Шамардин, 2003; И.Н. Солопов и др., 2010). Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о недостаточном уровне развития аэробных и анаэробных возможностей организма спортсменов сложнокоординационных видов спорта и подтверждают необходимость использования дополнительных эргогенических средств, повышающих функциональное состояние систем энергообеспечения ввиду того, что энергетический компонент во многом является основой для проявления и развития других компонентов функциональной подготовленности.

На основании вышеизложенного цель настоящего исследования заключалась в изучении динамики изменения энергетических возможностей организма спортсменов-акробатов при использовании направленных воздействий на дыхательную систему.

Методы и организация исследования

Анаэробная производительность организма спортсменов оценивалась по показателю максимальной анаэробной мощности, развиваемой при выполнении кратковременной мышечной нагрузки на велоэргометре. Регистрировались показатели максимальной скорости, развиваемой при выполнении педалирования и время ее удержания. Уровень физической работоспособности спортсменов определялся в модифицированном тесте PWC 170 по Корниенко (С.Н. Кучкин, В.М. Ченегин, 1998). Регистрация показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и сразу после нагрузки проводилась с помощью кардиомонитора «Polar». Максимальное потребление кислорода (МПК), как показатель мощности аэробного механизма энергообеспечения, рассчитывалось по формуле, предложенной В.Л. Карпманом и др. (1974): МПК = 1,7 * PWC 170 +1240.

Исследование проводилось на базе СДЮШОР № 10 с участием спортсменов акробатов 11-12 лет практически одинакового уровня физического развития и подготовленности. В состав экспериментальной и контрольной групп входило по 8 человек.

В основной части тренировок экспериментальной группы в качестве эргогениче-ского средства применялось увеличенное аэродинамическое сопротивление дыхательным потокам.

Спортсмены выполняли 4 серии степ-нагрузки заданного объема и интенсивности при дыхании через специальную маску с диафрагмой, создающей инспираторноэкспираторное резистивное сопротивление величиной 8-10 мм вод. ст. Время выполнения специальной работы в условиях повышенного резистивного сопротивления увеличивалось на протяжении тренировочного мезоцикла от 5 до 20% от общего времени тренировочного занятия.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ показателей системы энергообеспечения спортсменов, использовавших в тренировке дополнительные эргогенические средства, показал положительную динамику аэробных возможностей организма.

Данное обстоятельство подтверждается возросшими показателями МПК как в абсолютных (на 5,3%, при p < 0,05), так и в относительных значениях (на 5,3%, при p < 0,05) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей аэробной и анаэробной производительности, общей физической работоспособности спортсменов-акробатов в результате экспериментальной тренировки (Х±т)

|

Показатели |

Экспериментальная группа (n=8) |

Контрольная группа (n=8) |

||||

|

В начале эксперимента |

В конце экспери-мента |

% |

В начале эксперимента |

В конце экспери-мента |

% |

|

|

PWC170, кгм/мин |

397,8±31,8 |

444,6±33,7* |

11,8 |

457,8±26,3 |

410,4±23,6* |

-10,4 |

|

VO2, мл |

1945,1±70,0 |

2048,1±74,1* |

5,3 |

2077,1±57,8 |

1975,1±55,0* |

-4,9 |

|

VO2/вес, мл/кг |

57,6±2,4 |

60,7±1,9* |

5,3 |

65,3±3,2 |

61,6±3,0* |

-5,6 |

|

МАМ, Вт/мин |

214,8±10,5 |

268,75±13,2* |

25,1 |

219,1±10,7 |

224,6±11,0* |

2,5 |

|

МАМ/вес, Вт/мин/кг |

6,5±0,09 |

7,9±0,1* |

21,6 |

6,9±0,1 |

7,0±0,1* |

1,5 |

|

Емкость, с |

7,6±0,4 |

8,4±0,5* |

10,5 |

7,7±0,5 |

7,5±0,4* |

-2,3 |

|

ЧССW , уд/мин |

171,1±2,8 |

162,6±3,2* |

-5,2 |

153,3±4,9 |

157,0±5,0 |

2,5 |

Примечание * - достоверность различий при p<0,05 (критерий знаков, Z).

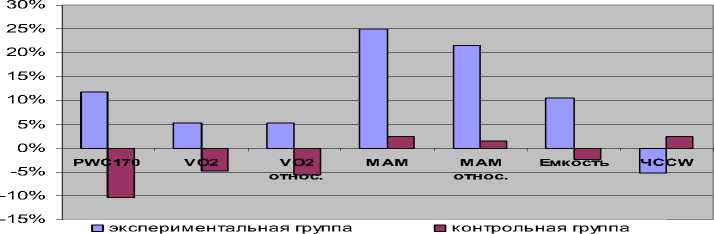

Примечательно, что разработанная методика оказала более существенное влияние на показатели анаэробной производительности организма спортсменов, что выражается в повышении величин абсолютной (на 25,1%, при p<0,05) и относительной (на 21,6%, при p<0,05) максимальной анаэробной мощности при выполнении мышечной нагрузки предельной мощности.

Помимо изменения параметров мощности системы энергообеспечения, выявлено заметное повышение её емкости на 10,5% (при p < 0,05) по сравнению с уровнем в начале экспериментальной тренировки. Такая динамика показателей анаэробной производительности подтверждает правильность и рациональность организованного тренировочного процесса в сочетании с интервально резистивно-респираторной тренировкой, повышающей эффективность анаэробных механизмов энергопродукции, обеспечивающих выполнение специфических мышечных нагрузок и в наибольшей степени характеризующих энергетический компонент функциональной подготовленности в сложнокоординационных видах спорта.

Выполнение специфической мышечной работы с ЧСС 165-180 уд/мин трактуется как анаэробно-аэробный режим двигательной деятельности (С.Н. Кучкин, С.А, Бакулин, 1985). Снижение ЧСС до диапазона 150-165 уд/мин характеризуется как увеличение доли вклада аэробного механизма в обеспечение специфической мышечной деятельности и её выполнение в аэробно-анаэробном режиме. В связи с этим полученные данные о снижении ЧСС в экспериментальной группе со 171 до 163 уд/мин в результате тренировки с нагруженным дыханием можно рассматривать как совершенствование механизмов энергопродукции с преобладанием аэробного компонента в энергообеспечении возросшей на 11,8% (при p < 0,05) по сравнению с исходным уровнем физической работоспособности.

Наиболее наглядно эффективность влияния курса тренировок с увеличенным аэродинамическим сопротивлением дыханию на показатели функциональной подготовленности спортсменов-акробатов отражена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика показателей функциональной подготовленности у спортсменов-акробатов после применения интервальной резистивно-респираторной тренировки

Заключение

Подводя итог вышеизложенному, следует заключить, что систематическое использование в подготовке спортсменов специализации спортивная акробатика интервальной резистивно-респираторной тренировки оказало положительное влияние на ряд показателей, характеризующих энергетический компонент функциональной подготовленности, и способствовало повышению уровня физической работоспособности спортсменов. Таким образом, применение направленных эргогенических средств создает условия для оптимизации функциональной подготовленности спортсменов при сохранении привычной структуры тренировочной деятельности, не прибегая к увеличению объема выполняемой мышечной работы и не вызывая существенного напряжения регуляторных механизмов.