Влияние личного вкуса заказчика на формирование архитектуры XIX века горнозаводской зоны Южного Урала

Автор: Пономаренко Елена Владимировна

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Рубрика: Исторические и социологические интерпретации

Статья в выпуске: 1 (4), 2013 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена анализу влияния личного вкуса необычного для Южного Урала заказчика строительства на формирование некоторых специфических черт архитектуры региона. Рассмотрены особенности появления городов-заводов и характерные вкусы их владельцев в области архитектуры. Выявлено влияние нового типа заказчика строительства на появление конструктивных и декоративных архитектурных деталей из металла в жилом зодчестве Южного Урала, а также на распространение необычных типов культовых зданий.

Появление городов-заводов, характерные заказчики строительства, типичная застройка городов-заводов, интерес заказчика к европейскому зодчеству, новые черты архитектуры южного урала

Короткий адрес: https://sciup.org/14238941

IDR: 14238941 | УДК: 72.03(09)(086.6)

Текст научной статьи Влияние личного вкуса заказчика на формирование архитектуры XIX века горнозаводской зоны Южного Урала

Понятие Южный Урал – географическое. Этот регион включает территорию Челябинской и Оренбургской областей, а также частично Башкирию. В районе городов Кыштым и Златоуст Челябинской области водораздельный хребет поворачивает к юго-западу, выпуклой стороной к Сибири. Начиная от горы Юрмы, Уральские горы продольными долинами

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS разделяются на три параллельных отрога. Средний – является продолжением хребта, восточный – называется Ильменскими горами, а западный – Уренгойским кряжем. Далее к югу рельеф распадается на незначительные возвышенности – Общий сырт и Губерлинские горы, отдельные гряды которых доходят до Аральского бассейна.

Освоение региона русскими началась с южных границ в XVI веке, и продолжилось в XVII веке на северных рубежах территории. Казачьи крепости и остроги явились заметным новшеством в системе расселения, которое положило начало ее коренным изменениям. Это были Уфа – 1574 г., Мензелинск – 1586 г., Бирск – 1574 г., Солеваренный городок (Табынск – 1574 г). Во второй трети XVIII века после основания в 1736 году Оренбурга наступил новый этап строительства крепостей на Южном Урале.

Наличие полезных ископаемых и потребность государства в металле привели к многочисленному строительству городов-заводов, которые образовали горнозаводскую зону региона. На территории Южного Урала сформировалась три таких территории: северные города-заводы – Кыштымские, Каслинский, Уфалейский, Нязепетровский; южные – Златоустовский, Миасский, Саткинский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Юрюзаньский, Симский и западные – Воскресенский, Преображенский, Верхоторский, Богоявленский и Архангельский.

Начало заводского строительства приходится на сороковые – семидесятые годы XVIII века. Первыми заводами, появившимися на территории Южного Урала, были медеплавильные: Воскресенский (1745 г.), Преображенский (1750 г.), Верхоторский (1759 г.), Богоявленский (1752 г.) и Архангельский (1753 г.). Они базировались на Каргалинских месторождениях и закрылись во время медного кризиса 90-х годов XIX в. Наиболее жизнеспособными оказались доменные заводы, которые встречались только доменные или в сочетании с молотовыми. Они составили основную массу заводских поселений, существующих и в настоящее время.

В этот же период основаны такие железоделательные заводы как: Каслинский (1752 г.), Верхне-Кыштымский (1757 г.), Нижне-Кыштымский (1760 г.), Верхне-Уфалейский (1761 г.), Нязепетровский (1747 г.) и Миасский медный (1776 г.). Одновременно возникают железоделательные заводы на базе Бакальского месторождения: Златоустовский (1754 г.), Катав-Ивановский (1755 г.), Саткинский (1757 г.), Юрюзаньский (1758 г.), Симский (1758 г.), Усть-Катавский (1759 г.), Белорецкий (1767 г.). Они располагались, в основном, вдоль Уральского хребта.

В области строительства городов-заводов на Южном Урале наиболее активную строительную деятельность развили не крупные предприниматели, а относительно мелкие купцы соседних волжских городов. Из них следует 125

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS выделить симбирских предпринимателей И.Б. Твердышева и И.С. Мясникова. Это были менее богатые купцы, чем Демидовы и Строгановы, строившие заводы на Среднем Урале. За 17 лет компания Твердышева-Мясникова построила 10 горных заводов. В том числе медеплавильные: Воскресенский, Преображенский, Богоявленский, Архангельский, Верхоторский и др.; доменно-молотовые: Юрюзань-Ивановский и Белорецкий; молотовый – Усть-Катавский и комбинированные – Катав-Ивановский и Симский. Младший брат одного из компаньонов М.С.Мясников в 1757 году построил Благовещенский и незарегистрированный в документах Верхне-Благовещенский медеплавильные заводы. Характерным в строительстве заводов в регионе было отсутствие инициативы казны. Златоустовский и Саткинский заводы Лагутиных в казенное ведомство перешли только в самом конце XVIII века.

На дальнейшее развитие горнозаводской промышленности региона огромное влияние оказала Крестьянская война 1773-1775 гг. Было разрушено много заводских поселений, не все они были восстановлены. Особенно сильно пострадали заводы компании Твердышева-Мясникова. Полностью были сожжены и разрушены 6 медеплавильных и 5 железоделательных заводов. Перестали действовать три завода, незарегистрированные в официальных документах.

Города-заводы иногда были достаточно большими поселениями. «На основании инструкции, данной еще Татищеву 23 марта 1734 года, полагалось при каждом железоделательном заводе 160 дворов, а при медных заводах по 50 дворов на каждые 1000 пудов выплавки чистой меди, считая по четыре души мужского пола во всяком дворе» [2, с. 654].

По свидетельству очевидцев уже в XVIII веке: «Заводы были те же небольшие города. Там была нередко церковь и, пожалуй, школа. Грамотные люди были необходимы для контор. Существовала полиция, устраивался пожарный сарай, открывались лавки… Заводчики на случай приезда строили себе хоромы, называя их дворцами. При этих дворцах проживала толпа слуг, псарей, ловчих. Некоторые из хозяев просили Берг-коллегию укрепить их заводы валами, рвами, частоколами, снабдить их пушками и мортирами, ввести войска. Разрешение укреплять заводы последовало в начале пугачевского бунта» [1, с.40].

Характер архитектуры этих поселений соответствовал вкусам заказчиков – не очень богатых купцов. Как правило, основная застройка города-завода представляла собой различные варианты крестьянских изб, которые были характерны для семей, переселившихся из разных губерний, что привело к переплетению своеобразных элементов строительной культуры часто очень удаленных друг от друга частей России. Поэтому в 126

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS одном поселке можно было встретить и крытые тесом дворы древненовгородского типа с резными наличниками и крышей с резьбой, и южнорусские мазанки. Разнообразие жилищ во многом определялось наличием строительных материалов в регионе.

Города-заводы располагались вблизи лесных массивов, поскольку этого требовала технология производства того времени, наиболее распространенным типом постоянного жилища были бревенчатые избы. Они встречались как примитивные, так и со сложной конструкцией и архитектурой. У первых переселенцев дома были двухкамерными (изба-сени) или даже однокамерными, сооружались из крупных, до полуметра в диаметре, лиственничных или сосновых бревен. Первый венец сруба ставился на вкопанные в землю пни или столбы. Постепенно усложнялась планировка домов: появилась «изба-связь» (две избы через сени), «пятистенки» (сени, изба, горница), «шестистенки», дома углом (Г -образные), крестовый дом и другие. В.М. Черемшанский, описавший Оренбургскую губернию в первой половине XIX века, отмечал, что «дома … строятся на фундаментах или столбах, а старой постройки – на земле. Большая часть домов имеет по две избы, а многие и по три, из коих одна всегда содержится в чистоте и опрятности» [6, с.216].

Со временем хозяйство многих заводчиков было раздроблено между наследниками. Хозяйство бездетного И.Б.Твердышева еще при жизни его брата Якова было разделено между четырьмя дочерьми И.С. Мясникова.

Внучка И.С. Мясникова вышла замуж за князя А.М. Белосельского-Белозерского, который был образованным человеком для своего времени. Он состоял членом Петербургской Академии Наук, Академии художеств и других российских и зарубежных академий. В 1809 году он передал свое южноуральское имение с Катавским и Юрюзаньским заводами сыну Эсперу Александровичу.

Личный вкус Белосельских-Белозерских требовал значительно более презентабельной архитектуры, чем массовая застройка городов-заводов. Стилевая архитектура появилась на Южном Урале во второй трети XVIII века в результате русской колонизации региона. Она проходила в регионе те же этапы, что и в столицах, но иногда асинхронно. В конце XVIII века применялось восемь разновидностей «образцовых проектов» жилых зданий. В течение последующих 50 лет они создавались в значительно большем числе – десятками и сотнями, они выпускались целыми «собраниями», причем как для жилых, так и для разнообразных казенных построек. В 1809 году 100 проектов жилых домов были созданы архитекторами А. Захаровым, В. Гесте и Л. Руска, в 1812 году еще 125 образцовых проектов разработал В. Стасов. Тогда же были определены типовые фасады ворот, заборов и т.д.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Вскоре были изданы серии образцовых фасадов почтовых станций (1819) и церквей (1824), тюремных зданий и присутственных мест (1828). Таким образом, устанавливался единый стилистический и композиционный строй всех сооружений, возводившихся в городах, они все должны были создаваться в традициях классицизма, с использованием строгого классического ордерного декора.

Неоднократно посещавшие разные страны и столицу России Белосельские-Белозерские предпочитали более своеобразную и стилистически интересную архитектуру. Их наиболее крупный Катав-Ивановский завод расположен в живописном месте. «Катав-Ивановскому заводу соседственны были самые высочайшие зауральские хребты, из которых ближайший верстах в тридцати отстоял» [3, с.285].

На литографии с изображением завода сразу после основания – это небольшой поселок с тремя параллельными улицами и перпендикулярными им переулками. Селитебный массив был только один, расположенный вдоль пруда. На предзаводской площади находилась церковь.

Ансамбль центра города-завода складывался постепенно, в основном в XIX в. Особняк Белосельских-Белозерских, которые владели заводом свыше ста лет, был построен в 1829 году Эспером Александровичем. Особняк двухэтажный, расположен на Никольской улице, имел сад за основным корпусом. Главный фасад акцентирован широким сильно выступающим центральным ризалитом с аркадой в первом этаже (рис. 1).

Особый интерес представляют колонны аркады, выполненные из металла и по форме напоминающие французские колонны эпохи возрождения. Такой декор и, особенно, применение металла совершенно не были характерны для существовавшей до этого периода классической архитектуры. Единственным объяснением появления этих элементов в архитектурном решении особняка является личный вкус Эспера Александровича Белосельского-Белозерского, хорошо знакомого с зарубежной архитектурой.

Аркада состоит из трех звездчатых арок с невысокой стрелой, опирающихся на колонны из металла, и двух таких же арок в боковых частях ризалита. Колонны имеют вместо капители сильно раскрепованную абаку, состоящую из полочек. База колонны включает два вала, на стволе также имеются горизонтальные ремешки в верхней и нижней части. Между этими поясами ствол колонны имеет каннелюры. Арки выделены скромными архивольтами.

Характер декора других частей особняка также значительно отличается от принятых в тот период на Южном Урале принципов лаконичного и строгого классицизма, которые во многом определялись «образцовым» 128

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS проектированием, распространенным на Южном Урале в XVIII - первой половине ХIХ века.

Рис. 1. Усадьба Белосельских-Белозерских (фотографии автора 2005 г.) а – общий вид; б – колонна центрального ризалита; в – боковой фасад

а

В особняке Белосельских-Белозерских окна имеют прямоугольную форму, между ними расположены полуколонны, похожие на колонны аркады, но с несколькими ремешками. Поверху ризалит, как и весь фасад, завершен метопным фризом и сильно выступающим профилированным карнизом. Плоскости главного фасада, фланкирующие ризалит, имеют прямоугольные окна с плоскими наличниками в обрамлении витых колонн, на которые опираются накладные профилированные арки. На остальных частях главного фасада и на боковых фасадах здания колонки тоже имеют витой ствол.

Впоследствии использование металла в архитектурном решении различных зданий Южного Урала получило широкое распространение.

Например, церковь Ильи Пророка в селе Сугояк, построенная в 1868 году, в 1912 г. была дополнена обширной трапезной с колокольней. Трапезная имеет плоское перекрытие из кирпича, уложенного по двутавровым металлическим балкам. Балки поддерживаются продольными прогонами, которые опираются на чугунные колонны разного диаметра. Колокольня Ильинской церкви расположена над трапезной. Она состоит из двух ярусов восьмериков и высокого восьмигранного барабана с куполом. Купол и барабан выполнены из металла. Венчающий колокольню крест находится на высокой металлической мачте (рис. 2а, 2б).

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

а

б

в

Рис. 2. Использование металла в архитектуре XIX и ХХ веков (фотографии автора 2004, 2010 года)

а – церковь в п. Сугояк - трапезная; б – колокольня; в – дом Зуборева

Новые каменные жилые дома середины XIX века, особенно расположенные вблизи городов-заводов, выпускавших чугунное литье, таких как Каслинский и Кусинский, декорировались металлическими решетками и другими подобными элементами.

Использование своеобразных архитектурных деталей из чугуна стало типичным элементом архитектуры Южного Урала. Эта тенденция характерна и для современной архитектуры региона, в том числе для самостоятельного строительства в селах. Например, в поселке Пороги Саткинского района Челябинской области Павел Викторович Зуборев использовал самодельную чугунную решетку для строительства своего дома (рис. 2в).

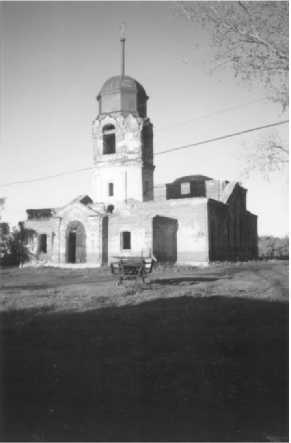

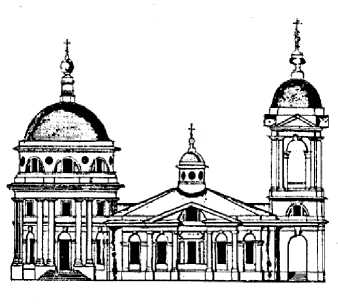

Очень необычное для Южного Урала архитектурное решение с ротондой и двумя колокольнями на западном фасаде получил и храм Катав-Ивановска, в композиции которого чувствуется влияние католических церквей Европы.

Церковь Иоанна Предтечи была построена в начале XIX века. В целом здание относится к зрелому классицизму с элементами барокко в декоре. До разрушения и перестройки в 1929 году это была трехнефная базилика с ртондальным завершением. Западный фасад имел две колокольни, фланкировавшие классический дорический четырехколонный портик с фронтоном. Колокольни имели три яруса, разделенные карнизами. Верхние два яруса отделялись мощным карнизом в уровне низа фронтона портика. Первые два яруса были декорированы пилястрами, полуколоннами, нишами.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Окна в первом ярусе – прямоугольные, во втором – круглой формы. Третий ярус с колоколами был украшен с четырех сторон двухколонными портиками с фронтонами с арочным проемом в глубине. В настоящее время облик церкви сильно искажен перестройкой, но анализ фотографий начала ХХ века являлся одним из самых

а

позволяет сделать вывод, что храм был очень необычен для региона и

интересных памятников классицизма (рис. 3)

Рис. 3. Церковь Иоанна Предтечи в Катав-Ивановске а – фотография начала ХХ века; б – ротонда; в – западный фасад (фотография автора 2005 г.).

в

Колокольни церкви утрачены, западный фасад перестроен. Боковые фасады базилики сохранили оформление фасадов. Они членятся пилястрами, которые несут антаблемент и треугольные фронтоны в середине северного и южного фасадов. Восточные углы фасадов имеют скругления, обработанные штукатуркой «под руст». Фасады двухсветные, ярусы окон разделены двумя горизонтальными тягами. Нижняя часть фасадов имеет декоративную штукатурку «под руст». В нижнем ярусе окна прямоугольные, в верхнем – прямоугольные с полуциркульным завершением. С севера и юга имеются входы в церковь. Алтарная ротонда сохранилась. Она украшена спаренными дорическими полуколоннами с мощным антаблементом и карнизом, между которыми расположены вертикальные окна в два ряда и несколько профилированных горизонтальных тяг. Колонны в верхней части имеют каннелюры.

Большая часть зданий церквей в других поселениях Южного Урала имело трехчастный планировочный тип «кораблем» с последовательно расположенными: колокольней, трапезной, основным объемом и апсидой алтаря. Истоки и образные ассоциации такой композиционной схемы состоят в символическом уподоблении храма кораблю. Завершения храмов чаще

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS всего представляли собой луковку на высоком барабане или традиционное пятиглавие.

Как правило, первой церковью в поселении являлась деревянная, впоследствии ее заменяли каменным храмом. Чаще всего сруб обшивался тесом и имел ордерный декор. Фундаменты выполнялись из местного камня-плитняка. Строителями чаще всего были мастера Далматова монастыря, который являлся своеобразным центром православия на Южном Урале. Они сооружали храм по своим древним правилам или в соответствии с «образцовыми» проектами, присланными из центра. Даже храмы в крупных городах, например Христорождественский собор в Челябинске, строились каменщиками Далматова монастыря Акинфием Стафеевым, Акинфием Денисовым и Иваном Погошевым.

Интересны проекты заводских церквей для Южного Урала. Например, проект часовни Кусинского завода, которая была построена в конце XVIII в. из дерева и обшита тесом. Композиционно она повторяла распространенный тип «кораблем». Придел под колокольней, трапезная и высокая основная честь часовни составляли единый сруб. К восточной его стене была прирублена пятигранная апсида. Трапезная была отделена стеной с тремя проемами, входной придел – стеной с одним проемом. Основной объем церкви представлял собой восьмерик на четверике, который был перекрыт шатром с луковкой на высоком барабане. Колокольня располагалась на крыше (единой для трапезной и входного придела). Она была увенчана шатром с луковкой на высоком барабане. Здание часовни имело три входа. Прямоугольные окна и двери были декорированы простыми плоскими наличниками [4, д.3207].

Таким образом, ротондальный храм Белосельских-Белозерских явился значительным архитектурным новшеством для горнозаводской зоны Южного Урала. Под влиянием этого строительства практически одновременно в регионе появилось еще три ротондальных храма, из которых сохранилось два в поселениях Миньяр и Илек.

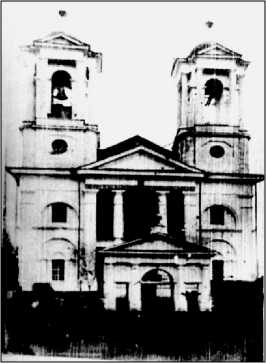

Генеральный план Миньярского завода 1826 года – пример регулярного крупного поселка. Центром ансамбля площади, включавшего господский двор и контору, являлась ротондальная Введенская церковь. [5, л.1]

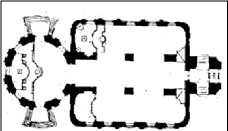

Церковь кирпичная, оштукатуренная. Композиционно она включает ротондальную часть, прямоугольную часть (трапезную и приделы) и колокольню, расположенные последовательно. Колокольня имеет в основании квадрат со слегка скошенными северным и южным углами. Она пристроена к одноярусному основному объему (трапезной), который в плане является прямоугольником со скругленными углами. Внутри этого объема 132

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS находятся две пары столбов, разделяющие его на нефы. К восточной части рассматриваемого объема в южном и северном углах выделено стенами два придела с отдельными престолами. Проход между этими приделами ведет в ротондальную часть, в восточном конце которой находятся алтарь и амвон. С севера и юга в стенах ротонды проектом было предусмотрено два входа с широкими крыльцами, которые не были построены. Основные входы находились в северной и южной стенах колокольни. В западной стене колокольни располагается лестница. Ротонда Миньярской церкви перекрыта полусферическим куполом, который увенчан сложной конструкцией, состоящей из ступенчатого постамента и шара. На самом верху находится крест. Низ купола имеет переходной элемент к карнизу ротонды, состоящий из нескольких разных классических профилей. Стена ротонды имеет два яруса и – соответственно – два равнозначных карниза над каждым. Оба яруса декорированы спаренными трехчетвертными колоннами. В нижнем ярусе они несут антаблемент, в верхнем – завершены арками, внутри которых расположены ниши с окнами. Окна в каждой нише – прямоугольное и полукруглое, находятся друг над другом. В уровне низа окон проходит горизонтальная тяга. Между прямоугольным и полукруглым окном находится небольшая овальная декоративная ниша. Над каждой парой трехчетвертных колонн расположена еще одна небольшая декоративная ниша круглой формы. В нижнем ярусе трехчетвертные колонны стоят на высоких пьедесталах. В этом ярусе – два ряда окон. Нижние – прямоугольные, а верхние – квадратной формы. Над нижним ярусом окон или дверей находятся полуциркульные ниши. Между ярусами окон проходят мощные горизонтальные тяги. В уровне нижних окон стена рустована. Рустом выделен замковый камень над окнами. Низкий объем трапезной имеет четырехскатную крышу, увенчанную в центре небольшим полусферическим куполом на цилиндрическом барабане с круглыми окнами. По проекту окна барабана были разделены барочными декоративными волютами. Реально эти волюты не были применены. С севера и с юга объем имеет по треугольному фронтону, в каждый из которых вписана полуциркульная ниша с квадратным окошком. Стены членятся пилястрами несущими упрощенный антаблемент. Между пилястрами прямоугольные окна в нишах, которые аналогичны нижнему ярусу ротонды. Углы объема и простенки покрыты рустом. Центральное окно объема было по проекту тройным. В настоящее время его боковые части заложены и превращены в ниши. Над этим окном находится дополнительный треугольный фронтончик и декоративные ниши. Колокольня Миньярской церкви имеет три яруса. Нижний – глухой рустованный четверик. Он имеет двери и, расположенные над ними полукруглые окна. Между ними проходит горизонтальная тяга, 133

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS разорванная декоративными нишами. Второй ярус имеет высокие проемы с полуциркульным завершением. Углы декорированы спаренными полуколоннами, несущими антаблемент и треугольные фронтоны со всех четырех сторон. Верхний ярус – круглый в плане, завершен полусферическим куполом с луковкой и крестом. Ярус имеет круглые окна, которые разделяются немного упрощенными барочными волютами (рис.3).

а

Рис. 4. Введенская церковь Миньярского завода а – проект фасада; б – проект плана; в – современное состояние церкви (РГИА, ф.37, оп.63, д.53, л.10; фотография автора 2005 г.)

в

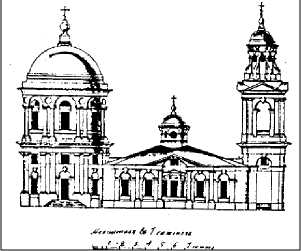

Генплан села Илек 1826 года демонстрирует пример регулярной планировки небольшого поселения. Наиболее интересное в архитектурном отношении сооружение поселка – Сретенская церковь – было расположено на пересечении двух композиционных осей, замыкая их перспективы. Кроме церкви в ансамбль центра входили господский двор и складские помещения. Центральная площадь была раскрыта на реку, но излучина ее в планировке не учитывалась [5, л.14].

а

Рис. 5. Сретенская церковь в Илеке а – проект фасада; б – современное состояние церкви; в – ротонда (РГИА, ф.37, оп.63, д.53, л.15; фотографии автора 2006 г.)

б

в

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Сретенская церковь в селе Илек в плане почти полностью повторяет церковь в Миньяре. Формы колокольни и ротонды здесь несколько упрощены по сравнению с миньярской церковью. Декор стен и завершение трапезной практически идентичен описанному в Миньяре. В Илеке не сохранился купол главки трапезной. Колокольня илекской церкви не имеет третьего яруса, но повторяет формы первого и второго ярусов миньярской церкви. Первый двухсветный ярус ротонды в Илеке отличается от аналогичного в Миньяре только тем, что в нем использованы не трехчетвертные колонны, а пилястры. Второй ярус – невысокий, имеет квадратные окна в полуциркульных нишах. Между ними расположены круглые декоративные ниши. Купол ротонды повторяет миньярский, но завершение его хуже сохранилось. Высота ротонды в Илеке меньше, чем в Миньяре, несколько иной силуэт имеет колокольня. Декор первого и второго ярусов илекской колокольни повторяет миньярскую. Как и миньярская, эта церковь построена из кирпича и оштукатурена, а цоколь – из камня-плитняка (рис.5).

Таким образом, пример строительства церкви в центре своего поселения Белосельскими-Белозерскими, по всей вероятности, повлиял на распространение в первой половине XIX века необычного типа ротондальных церквей на южном Урале.

В целом следует отметить, что в регионе столкновение регулярной идеологии и нерегулярной практики строительства, определяемой личным вкусом заказчика, проходило с переменным успехом. Внешняя форма, особенно в планировке, часто была регулярной. В деталях побеждали элементы нерегулярности, которые и придавали своеобразие архитектурному облику сооружений. По всей вероятности, это было общим явлением для многих областей культуры. Еще в XVIII веке петровская государственность считала себя регулярной. Эпоха выдвинула требование «регулярного» государства и идеалы предельной нормализации всего строя жизни. Но ведь если от уровня самооценки петровской государственности перейти к уровню административной деятельности, мы столкнемся с чем-то прямо противоположным регулярности. Так и не был создан даже Свод законов, между тем как в допетровской Руси судебники составлялись легко. Таким образом, следует иметь в виду, что самооценка культуры как ориентированной на кодификацию не всегда объективна.

Огромное значение в формировании архитектуры XIX века оказывал личный вкус заказчика. Основную часть заказчиков строительства в горнозаводской зоне Южного Урала составляли плохо образованные купцы-заводчики. Появление Белосельских-Белозерских, имевших другие представления об архитектуре, привело к значительным изменениям 135

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS южноуральской школы зодчества того времени. Часть этих новшеств, например использование чугуна в несущих и декоративных элементах зданий, сохранилась в народной архитектуре по настоящее время.

Список литературы Влияние личного вкуса заказчика на формирование архитектуры XIX века горнозаводской зоны Южного Урала

- Алекторов А.Е. История Оренбургской губернии. -Оренбург: Тип. Бреслина, 1883. -128 с.

- Витевский В.А. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года, т. 1-3. -Казань: Типо-литография В.М. Ключникова, 1897. -1232 с.

- Лепехин И.И. Записки путешествия академика Ивана Лепехина. -Спб.: Императ. Акад. наук, 1821. -423 с.

- Российский государственный архив древних актов, ф. 271, оп. 3.

- Российский государственный исторический архив, ф. 37, оп.63, д. 53.

- Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии. -Уфа: Изд. Ученого комитета министерства гос. имущества, 1859. -472 с.