Влияние магнитного поля на измерения концентрации и температуры электронов цилиндрическими зондами в ионосфере земли

Автор: Губский В.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Цилиндрические зонды Ленгмюра, благодаря их относительной простоте изготовления, использовались в 1960-1970 гг. в СССР как на спутниках («Космос-378», «Интеркосмос-2, -4, -8, -10, -19»), так и в экспериментах при вертикальных пусках ракет по программе «Интеркосмос» («Вертикаль-4, -6, -10») для измерений концентрации и температуры электронов. Первоначально измерения проводились на средних широтах. С увеличением наклонения орбиты запускаемых спутников (спутники не имели стабилизации) иногда на зондовых характеристиках наблюдались падающие участки в области электронного тока насыщения. В 1981 г. был запущен стабилизированный по трем осям спутник «Интеркосмос-Болгария-1300» с цилиндрическим зондом, продольная ось которого была постоянно ориентирована вниз на Землю. Только после его запуска стало возможным сделать определенные выводы относительно влияния величины магнитного поля Земли на форму зондовой характеристики и, как следствие, на определение электронной концентрации и температуры. Приведены примеры зондовых характеристик с падающими участками. Проведено сравнение с подобными измерениями в лабораторной плазме. Показано, что появление отрицательных участков на зондовых характеристиках является результатом влияния магнитного поля Земли и степень такого влияния зависит также от величины концентрации и температуры электронов и величины напряжения на зонде.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103257

IDR: 142103257 | УДК: 550.388;

Текст научной статьи Влияние магнитного поля на измерения концентрации и температуры электронов цилиндрическими зондами в ионосфере земли

Первые эксперименты с определением локальной концентрации и температуры электронов с помощью цилиндрических зондов Ленгмюра были проведены в СССР на спутниках «Интеркосмос-2» (дата выведения на орбиту 25.12.1969) и «Интеркосмос-4» (14.10.1970), имевших наклонение орбиты 48°. После запуска спутника «Космос-378» (17.11.1970) с наклонением орбиты 74° иногда наблюдались искажения классической формы зондовой характеристики (зависимость величины тока, собираемого зондом, от напряжения, подаваемого на зонд). Эти искажения проявлялись в форме уменьшения величины токов, собираемых зондом, при увеличении напряжения на зонде (отрицательные характеристики) в области потенциала на зонде немного выше потенциала плазмы. При дальнейшем увеличении напряжения на зонде форма характеристики в зависимости от величины достижимого увеличения обычно возвращалась к положительной. После сделанного предположения о возможном воздействии магнитного поля Земли на величину собираемых зондом токов было решено уменьшить диаметр применяемого цилиндрического зонда с 6 до 1 мм с целью увеличения отношения ларморовского радиуса электронов к радиусу зонда. После запуска спутника «Интеркосмос-10» (30.10.1973, наклонение орбиты 74°), на котором был установлен такой зонд, отрицательные характеристики наблюдались реже. Только после запуска спутника «Интеркос- мос-Болгария-1300» (07.08.1981, наклонение орбиты 81.2°), имевшего ориентацию по трем осям с точностью ±1°, представилась возможность перейти от предположений к количественным оценкам. На этом спутнике для определенности ориентации продольная ось цилиндрического зонда всегда была направлена вертикально вниз на Землю и в области магнитных полюсов ориентирована примерно вдоль вектора магнитного поля Земли.

Примеры отрицательных участков на зондо вых характеристиках и обсуждение

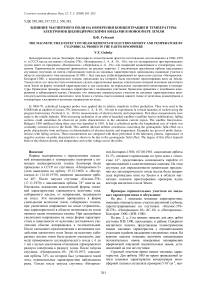

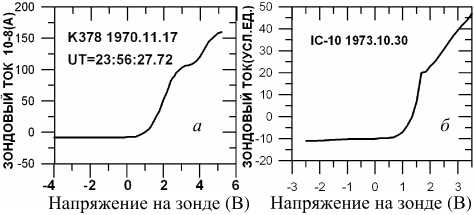

На рис. 1 показаны зондовые характеристики, имеющие отрицательные участки различной глубины, зарегистрированные на спутниках «Космос-378» (К378), «Интеркосмос-10» (IC-10) и «Интеркосмос-Болгария-1300» (ICB-1300).

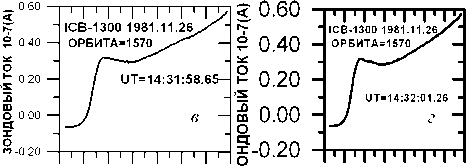

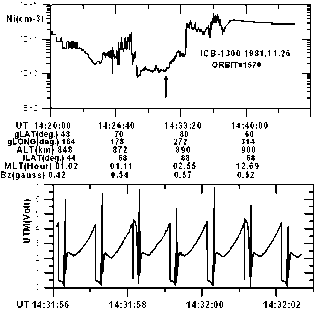

На рис. 2, а, б на нижних панелях для двух орбит спутника ICB-1300, проходящих в районе Северного магнитного полюса, представлены телеметрические записи зондовых характеристик с отрицательными участками в районе насыщения электронных токов. На верхних панелях показаны величины концентрации положительных ионов, измеренные одновременно сферической ловушкой положительных ионов, установленной на том же спутнике.

Стрелкой отмечено время записи зондовых характеристик. Для орбиты 1565 во время приведенной записи зондовых характеристик концентрация ионосферной плазмы составляла примерно 5 - 103 см-3, нап-

В . Ф . Губский

-1 01 23456го -1 01 23456

Напряжение на зонде ( В ) Напряжение на зонде ( В )

Рис . 1. Примеры зондовых характеристик цилиндриче ского зонда Ленгмюра с отрицательными участками в районе насыщения электронных токов , полученные на спутниках « Космос -378» ( К 378) (а), « Интеркосмос -10» (IC-10) (б), « Ин - теркосмос - Болгария -1300» (ICB-1300) (в, г).

На записях зондовых характеристик в области насыщения ионных токов не было отмечено подобного влияния магнитного поля. Также не было отмечено этого влияния на область торможения электронных токов.

При измерениях с помощью вертикальных пусков ракет в 70-х гг. до высот 1800 км в районе 51 ° N применялись такие же цилиндрические зонды диаметром 1 мм. В рабочем положении зонды устанавливались горизонтально относительно поверхности Земли. Не было отмечено каких-либо признаков отрицательных участков на зондовых характеристиках.

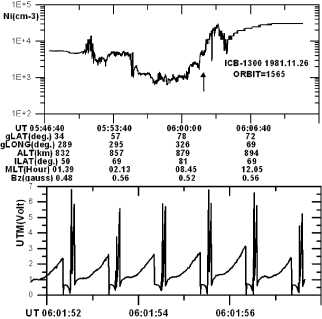

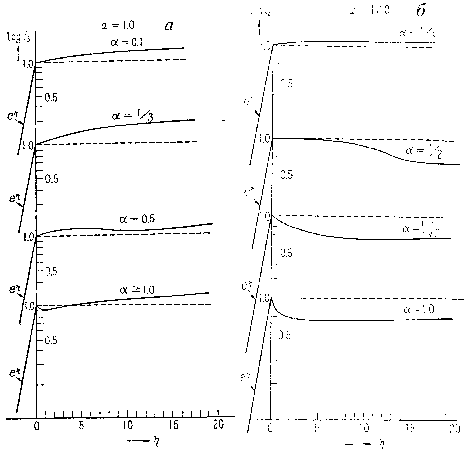

В работе [1] проведен анализ образования отрицательных участков на зондовых характеристиках цилиндрического зонда, продольная ось которого ориентирована вдоль магнитного поля. На рис. 3, а, б показаны полученные зондовые характеристики для значений а = 1.0 и а = 10.0 соответственно, где a = а§ / 2л/2 , а = to c /to p, ^ = r p/ X d, r p - радиус зонда, X d - радиус Дебая, to c - угловая циклотронная частота электронов, to p - угловая плазменная частота электронов. Проведенные эксперименты в газоразрядной плазме показали , что отрицательные участки на зондовых характеристиках появляются, начиная с а = 0.8.

С увеличением а нижний уровень отрицательного участка понижается. Для значений а > 1.0 максимальное значение тока соответствует потенциалу плазмы. Для больших потенциалов на зонде влияние магнитного поля мало.

В работе [2] показано, что для магнитного поля В=0.6 Гс и потенциала на зонде V p > 0.1 В участок торможения электронов в полулогарифмическом масштабе остается прямолинейным, что указывает на отсутствие влияния магнитного поля. Поэтому температура электронов может вычисляться по измерениям на этом участке обычным методом.

б

Рис . 2 . Орбиты 1565 (а), 1570 (б). На нижних панелях по казаны исходные телеметрические записи зондовых характе ристик с отрицательными участками в районе насыщения электронных токов . Верхние панели – одновременные изме рения концентрации положительных ионов . Стрелками ука заны времена для приведенных последовательностей зондо вых характеристик .

Рис . 3. Влияние продольного магнитного поля на зон довые характеристики цилиндрического зонда , согласно [1]: а = 1.0 (а); а = 10.0 (б). Здесь р = eV p / kT e , где е - заряд электрона , V p – потенциал на зонде относительно потен циала плазмы , k – постоянная Больцмана , T e – электронная температура .

ряженность магнитного поля для вертикальной составляющей B z = 0.53 Гс; для орбиты 1570 соответственно 103 см– 3 и B z = 0.56 Гс.

Влияние магнитного поля на измерения концентрации и температуры электронов …

В [3, 4] исследуется влияние магнитного поля на собирание токов цилиндрическими зондами. Так, в [4] указывается на влияние ориентации зонда относительно направления магнитного поля и отмечается, что влияние магнитного поля на собирание электронов происходит даже в том случае, когда ларморовский радиус электронов больше радиуса зонда. Существенное влияние магнитного поля происходит, когда размер области пространственного заряда вокруг зонда сравним или больше ларморовского радиуса электронов. Делается вывод о том, что в ионосфере магнитное поле величиной 0.25 Гс может влиять в такой же степени, как поле 30 кГс в горячей и плотной плазме.

Заключение

Магнитное поле Земли является основной причиной образования отрицательных участков на зондовых характеристиках в области насыщения электронных токов. Отрицательные участки на зондовых характеристиках наблюдались при величинах концентрации электронов порядка 103 см–3 и напряженности вертикальной составляющей магнитного поля B z ≥ 0.5 Гс.

Неоднородности концентрации ионосферной плазмы проявляются нерегулярным образом на всех участках зондовых характеристик. Вычисление концентрации электронов при наличии отрицательных участков на зондовых характеристиках невозможно по данным зондовых измерений на участке насыщения электронов. Концентрацию электронов в таком случае следует определять по измерениям при потенциале плазмы, точность определения которого возрастает при наличии отрицательных участков.