Влияние механоактивации на габитус кристаллической решетки глинозема

Автор: Юшкова Белоногова О.В., Аникина В.И., Ковалева А.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 6 т.6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние механоактивации глинозема на изменение его физико-механических свойств. Показано отличие распределения частиц первичного и механоактивированного глинозема после измерения грансостава на лазерном гранулометре «Микросайзер–201С». Распределение частиц глинозема после механоактивации в планетарной мельнице М-3 представлено тремя диапазонами. Приведено объяснение механизма распределения в результате изменения кристаллов глинозема.

Механоактивация, глинозём

Короткий адрес: https://sciup.org/146114778

IDR: 146114778 | УДК: 548/54

Текст научной статьи Влияние механоактивации на габитус кристаллической решетки глинозема

Основным сырьем при электролизе алюминия является глинозем. Его свойства влияют на технологические, экономические и экологические показатели электролиза. К ним относятся фазовый и гранулометрический составы, влияющие на пыление глинозема и скорость растворения Al2O3 в электролите, угол естественного откоса (УЕО), характеризующий поведение глинозема при транспортировке и загрузке в электролизеры; насыпная плотность, показывающая возможность пыления глинозема при насыпании; удельная поверхность и текучесть; теплопроводность и индекс истирания.

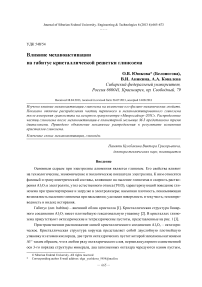

Габитус (лат. habitus) – внешний облик кристалла [1]. Кристаллическая структура бинарного соединения Al 2 O 3 имеет плотнейшую гексагональную упаковку [2]. В кристаллах глинозема присутствуют октаэдрические и тетраэдрические пустоты, представленные на рис. 1 [3].

Пространственное расположение связей кристаллического соединения Al 2 O 3 – октаэдрическое. Кристаллическая структура корунда представляет собой двуслойную плотнейшую упаковку из атомов кислорода, две трети октаэдрических пустот которой заполнены катионами Al3+ таким образом, что в любом ряду октаэдрического слоя, перпендикулярного единственной оси 3-го порядка структуры минерала, два заполненных октаэдра чередуются одним пустым, © Siberian Federal University. All rights reserved

Рис. 1. Кристаллическая структура корунда Al2O3; а - корундовый слой (выделена сетка 63 по атомам Al); б – колонка из заполненных атомами Al и вакантных октаэдров; в – график пространственной группы R-3c c нанесенными на него атомами алюминия и кислорода (выделены октаэдры вокруг атомов алюминия) [3]

формируя корундовый слой (рис. 1а). Поскольку реализована двуслойная плотнейшая упаковка, в которой октаэдрические пустоты располагаются над октаэдрическими, в вертикальном направлении вдоль оси Z также наблюдается чередование двух слоев, заселенных атомами Al и одного вакантного – октаэдров (рис. 1б) [3].

Если соединить центры тяжести атомов в слое алюминия, образуется графитоподобный слой (62 в символике Шлефли). Каждый последующий графитоподобный слой сдвинут по отношению к предыдущему, так же как в структуре β-графита, трансляциями R -решетки. Однако присутствие между слоями алюминия плотноупакованных слоев из атомов кисло -рода увеличивает вдвое параметр с элементарной ячейки с сохранением R -трансляций для всей структуры. В итоге на параметр структуры корунда приходится шесть алюминиевых и шесть кислородных слоев. Наличие в структуре корунда вертикальных координатных плоскостей скользящего отражения с однозначно указывает на пространственную группу R c , описывающую симметрию структуры минерала. Атомы алюминия и кислорода занимают моновариантные правильные системы точек (рис. 1 в ), при этом атомы алюминия располагаются на осях 3-го порядка [3].

Разрушение, как правило, происходит по слабым участкам, которыми являются пустоты.

Материалы и методы

Объектами исследований являлись первичный (нефторированный) глинозем Николаевского глиноземного комбината «Г-00 к» и фторированный глинозем (после газоочистки).

Подготовку проб проводили согласно ГОСТ 25389-93 (ИСО 802-76), заключавшуюся в усреднении на делителе проб, квартовании, рассеве через сито с размером ячейки 0,200 мм, упаковке.

Состав глинозема «Г-00 к». По результатам химического анализа содержание примесей в пробах менялось в пределах, % масс.: SiO 2 – 0,0150,023; Fe 2 O 3 – 0,0170,022; P 2 O 5 – 0,0010,002; Na2O + K2O – 0,30,4; H2O – 0,012,2; ППП – 0,571,66. Пробы № 638 и 649 содержали % масс.: TiO 2 – 0,004; Cr 2 O 3 и MnO ≤ 0,001, V 2 O 5 ≤ 0,005 и Ga – 0,008.

Химический состав фторированного глинозема ГФ, в % масс.: SiO2 – 0,023; Fe2O3 – 0,022; P 2 O 5 – 0,002; Na 2 O + K 2 O – 0,32 + 0,010; H 2 O – 2,2; ППП – 1,66.

Угол естественного откоса (УЕО) составлял 32 о, удельная поверхность – 69 м2/г; содержание α -фазы – 2,2 %, насыпная плотность – 1,1 г/см3.

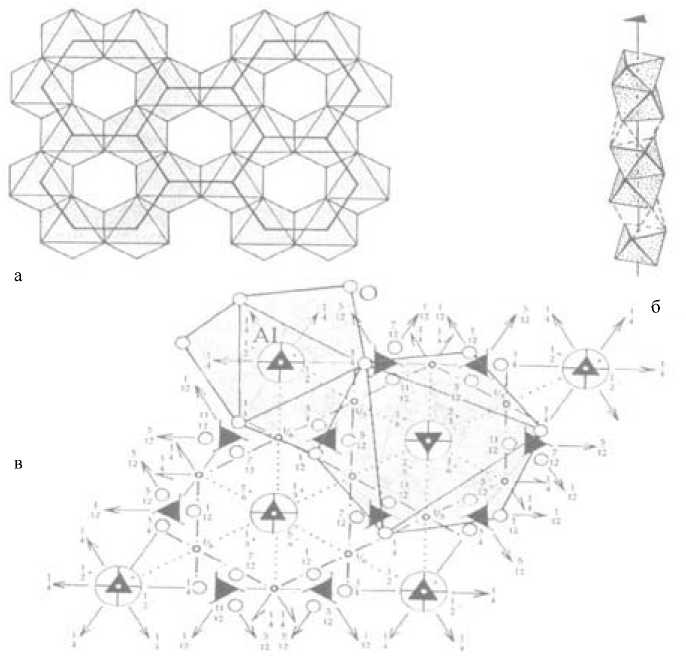

Для МА глинозёма применяли мельницу периодического действия: планетарную М-3 [4, 5] конструкции Голосова (рис. 2), в дальнейшем М-3. Пробу глинозема подвергали активации один раз. Режимы механоактивации указаны в заголовке каждой таблицы с результатами измерений.

М-3 – высокоэнергонапряженный аппарат (рис. 2) с двумя металлическими барабанами, вращающимися вокруг осей: собственной и отнесенной на некоторое расстояние. Вращение каждого барабана имеет направление, противоположное вращению системы из двух барабанов, жестко связанных водилóм, обеспечивающим «планетарное» движение барабанов с пробой. В барабан загружается заданный объем мелющих тел (в нашем случае железные шары диаметром 3 мм, массой мелющих тел (М МТ = 1000 г) и навески глинозема массой (m н ). Мелющие тела занимают 60 % объема рабочей камеры.

Количество оборотов системы из двух барабанов составляло 425 об/мин. Мощность электродвигателя М-3 равна 2,8 кВт. После МА глинозем выгружали из барабана, отделяли от мелющих тел и подвергали анализу.

Рис. 2. Принципиальная схема работы планетарной мельницы М-3: R и r – радиусы водила и барабана; W и w – угловые скорости вращения водила и барабана; О и о – центры вращения водила и барабана

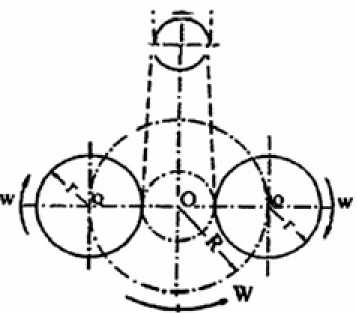

Рис. 3. Схема прибора «Микросайзер» модели 201С

При измерениях грансостава глинозема на анализаторе частиц «Микросайзер» модели 201С (рис. 3) [6] рассеянное излучение, полученное вследствие прохождения через кювету с суспензией частиц глинозема, регистрируется с помощью специальной фотодиодной матрицы (ФДМ), содержащей 74 сегмента.

ФДМ обеспечивает одновременное измерение интенсивности рассеянного излучения при 38 значениях углов рассеяния, а также определение положения и интенсивности центрального (нерассеянного пучка). Сигналы с ФДМ усиливаются с помощью многоканального усилителя и через аналоговый коммутатор подаются на вход аналого-цифрового преобразователя, где преобразуются в цифровой код, через который интерфейс передается в компьютер.

Определяемое в ходе эксперимента значение индикатрисы рассеяния получается в результате отсчетов, снимаемых каждые 40 мс. За время эксперимента все частицы исследуемого глинозема проходят через световой пучок несколько раз, благодаря чему исходные данные содержат достаточно полную информацию о распределении частиц по размерам.

Результаты анализа, представляющие собой весовую долю частиц каждого размера (диаметра), выводятся в форме гистограмм и таблиц на дисплей и на печать.

Методы измерений

Измерение физико-механических свойств глинозема проводили согласно стандартным методикам в следующем порядке:

-

• Гранулометрический состав первичного глинозема измеряли ситовым методом по ГОСТ 25469-93 (ИСО 2926-74) и лазерным, а глиноземов: механоактивированного и (после газоочистки – фторированного) измеряли на анализаторе частиц «Микросайзер» модели 201 С (рис. 3) в двух параллельных определениях. Глинозем после МА ситовым методом измерить невозможно из-за агрегирования [6].

-

• Содержание а - Al2O3 определяли кристаллооптическим методом по ГОСТ 25733-83.

-

• Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили с использованием рентгеновского дифрактометра марки «ДРОН-3» на (Cu Kα) излучении со скоростью движения диаграммной ленты 800 мм/ч (2 градуса в минуту). Межплоскостные расстояния ( d ) рассчитывали по таблицам Гиллера [7], а расшифровку рентгенограмм (дифрактограмм) выполняли с использованием эталонов американской картотеки ASTM [7].

-

• Снимки исходных и активированных фракций нефторированного и фторированного глиноземов выполняли на растровом электронном микроскопе «РЭМ-100».

Результаты

Результаты измерений грансостава глинозема представлены на рис. 4 и в табл. 1 и 2.

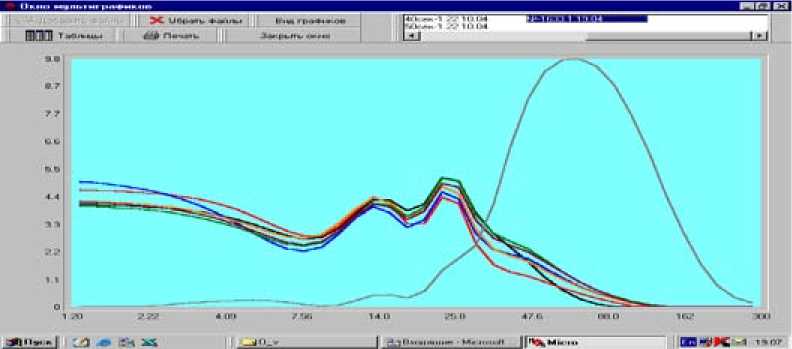

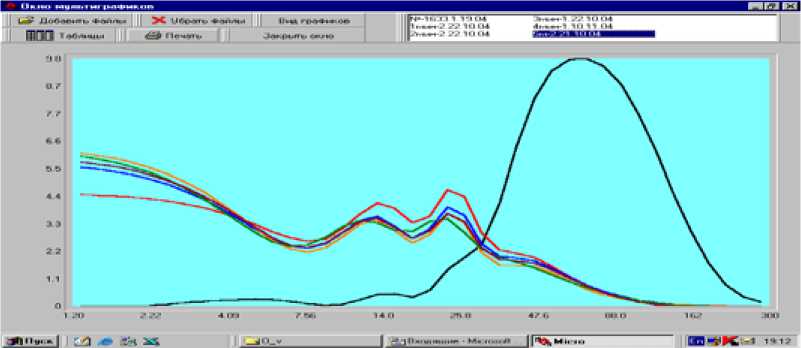

На рисунке 4 по оси « х » указана продолжительность воздействия ультразвука на измеряемый глинозем, с; по оси «у» – зависимость весовой доли частиц от их диаметра: «а» – кривые

а

б

Рис. 4. Характер кривых распределения частиц глинозема по размеру (анализатор «Микросайзер 201-С»). По оси «х» – продолжительность воздействия ультразвука (УЗ), с; по оси «у» – зависимость весовой доли частиц от их диаметра; «а» – кривые изменения грансостава после МА продолжительностью τ МА = 5-60 с; «б» – кривые изменения грансостава после МА продолжительностью τ МА = 1- 5 мин

Таблица 1. Результаты опытов по изучению влияния τМА глинозема в М-3 (навеска 10 г, мелющих тел 1000 г, режим сухой) на его гранулометрический состав, %.

|

τ МА , с |

Диапазон размера частиц, мкм |

||||||||||

|

- 250 + 200 |

- 200 + 150 |

-150 +125 |

- 125+ 100 |

-100 + 80 |

- 80 +63 |

- 63 +45 |

- 45 +32 |

- 32 + 20 |

- 20 + 10 |

- 10 + 0 |

|

|

0 |

1,3 |

4,8 |

6,3 |

11,6 |

14,5 |

17,0 |

22,4 |

13,0 |

5,6 |

1,8 |

1,7 |

|

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,6 |

3,0 |

6,5 |

15,8 |

19,6 |

54,5 |

|

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,4 |

0,9 |

2,5 |

3,8 |

12,7 |

18,9 |

60,8 |

|

20 |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

0,6 |

1,4 |

3,8 |

5,4 |

13,5 |

17,6 |

57,4 |

|

30 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,6 |

1,3 |

3,6 |

5,4 |

14,2 |

19,6 |

55,1 |

|

40 |

0 |

0 |

0 |

0,4 |

0,7 |

1,7 |

4,6 |

6,9 |

15,6 |

18,8 |

51,3 |

|

50 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,8 |

1,7 |

4,4 |

6,4 |

14,9 |

18,5 |

53,1 |

|

60 |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

0,6 |

1,4 |

3,9 |

5,4 |

13,7 |

18,3 |

56,4 |

|

1200 |

0 |

0 |

0,2 |

0,3 |

0,7 |

1,4 |

3,7 |

4,8 |

11,6 |

15,8 |

61,5 |

|

180 |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

0,7 |

1,2 |

2,6 |

4,5 |

9,7 |

15,9 |

65,1 |

|

240 |

0 |

0 |

0,2 |

0,3 |

0,6 |

1,3 |

3,0 |

4,6 |

10,4 |

16,0 |

63,6 |

|

300 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,5 |

1,3 |

3,5 |

4,4 |

10,8 |

15,9 |

63,4 |

Таблица 2. Абсолютная погрешность определений грансостава глинозема, выполненных на лазерном анализаторе частиц «Микросайзер 201 C»

Ниже приведены значения межплоскостных расстояний для основных фаз глинозема по рентгенометрической картотеке ASTM [8]:

α – Al 2 O 3 (ASTM, 46-1212) 0,25508; 0,16015; 0,20853; 0,34797; 0,174; 0,12391 (нм);

γ – Al 2 O 3 (ASTM, 29-0063) 0,1400; 0,1980; 0,2390; 0,280; 0,228; 0,453 (нм);

γ – Al 2 O 3 (ASTM, 29-1486) 0,1400; 0,1981; 0,2390; 0,280; 0,2285; 0,433 (нм);

δ – Al 2 O 3 (ASTM, 46-1131) 0,13911; 0,13959(0.4.1); 0,13959(2.2.12); 0,2728; 0,1986; 0,2006 (нм);

χ – Al 2 O 3 (ASTM, 34-0493) 0,1391; 0,240; 0,2113; 0,227 (нм).

Обсуждение результатов

По результатам РФА исходной пробы нефторированный глинозем состоит из модификаций Al 2 O 3 :

-

а) тетрагональной (δ – Al2O3 – ASTM, 46-1131), преобладающей с межплоскостными расстояниями ( d ) интенсивных широких рефлексов на дифрактограмме, равными 0,1390; 0,1401; 0,1988; 0,1952; 0,238; 0,228 нм и более слабого рефлекса на дифрактограмме с d = 0,1533 нм;

-

б) кубической ( γ – Al2O3 – ASTM, 2963) с d = 0,1401; 0,1988; 0,238; 0,228 нм (ее рефлексы совпадают с таковыми δ -Al 2 O 3 );

-

в) ромбоэдрической ( α – Al2O3 – ASTM, 46-1212) с d = 0,254; 0,209; 0,1598; 0,1732 и 0,345 нм.

После МА в М-3 интенсивность большинства рефлексов на дифрактограмме, особенно самого сильного с d = 0,1390 нм, стала меньше. Граница наложения кубической модификации на тетрагональную сгладилась.

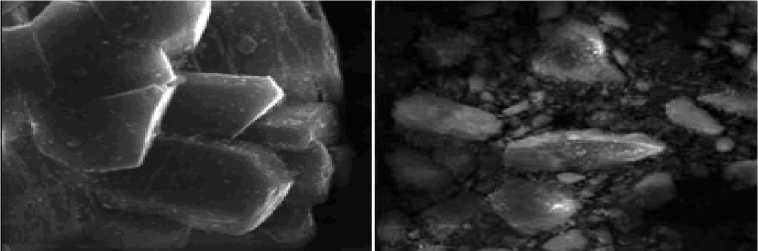

Результаты электронно-микроскопических исследований глинозема (рис. 5) показали, что в исходном состоянии его частицы хорошо окристаллизованы. Их формы прямоугольные, ромбические и гексагональные пластины и призмы характерны для корунда и других переходных фаз. Если в исходной фракции они одинаковые по размерам и достаточно огранены, то в активированной имеют вид овалов, значительный разброс по крупности и собраны в агрегаты (рис. ).

Электронно-микроскопические снимки подтверждают высокую степень агрегации порошка (рис. 5).

Даже при большом увеличении отчетливо видно, как мелкие частички приближены к крупным частицам и собраны в агрегаты.

Для активированного глинозема в интервале времени от 5 до 300 с распределение частиц по размеру представлено почти сливающимися кривыми с двумя пиками, разделяющими фракции по времени измерения, а именно менее 10 с; 10-20 с и 20-80 с. Полученные нами кривые согласуются с приведенными в работе [9].

Распределение частиц по степени дисперсности, представленное на рис. 4, авторы [8] объясняют: а) выстраиванием частиц, образовавшихся на n -ударе и их осколков после ( n+1 ) -удара; б) различием механизма обработки материалов в различных зонах рабочей камеры активирующего мельницы (первый – между шарами; второй – у стенок), размеры и активность частиц будут разными; в) наличием эффекта плотной упаковки измельчаемых частиц в слое под ударяющим шаром, когда пространство между частицами бóльшего размера заполняется меньшими.

Авторы [10] объясняют, что увеличение свободной поверхности и аккумуляция энергии в поверхностном слое и в зонах остаточного напряжения приводит к механохимическим пре-

а)

б)

Рис. 5. Микрофотографии глинозема: а) – исходного; б) – активированного в М-3 в сухом режиме в воздушной среде в течение 10 с × 3000 и × 1500

вращениям, таким как: а) химические реакции при измельчении, б) физико-химические превращения при измельчении, происходящие при переходе в другую модификацию, аморфиза-ции кристаллических веществ, изменении координационного числа иона Al в кристаллической решетке [10].

Измерения гранулометра представлены тремя диапазонами – в первые секунды (0–10 с) под действием ультразвука разрушаются и уменьшаются крупные агрегаты - 10-20 с - разрушение частиц по октаэдрическим пустотам; и 20–80 с – распределение частиц, образованных при разрушении по тетраэдрическим пустотам.

Исследования закономерностей МА и природы дефектов, образующихся в оксидах, подтверждают, что изменения стехиометрии может происходить за счет образования сдвиговых структур при перегруппировке октаэдров, в центре которых находится металл, а в вершинах – ионы кислорода. В оксидах октаэдры соединены вершинами, а в дефектных структурах соседние октаэдры могут контактировать и ребрами или гранями.

Заключение

Результаты определения гранулометрического состава немеханоактивированного глинозема представлены одним диапазоном (0–300 с) с нормальным распределением частиц.

Грансостав глинозема после МА (с продолжительностью от 5 до 60 с и от 1 до 5 мин, определенный на лазерном гранулометре «Микросайзер 201-С», представлен тремя диапазонами распределения частиц: менее 10 с; 10–20 и 20–80 с (в зависимости времени воздействия ультразвука на агрегаты и частицы).

Результаты представленной работы показали, что механическая активация порошка Al2O3 в высокоэнергонапряженной мельнице планетарного типа приводит к значительному изменению свойств глинозема, которые можно объяснить, используя кривые распределения частиц, полученные с помощью лазерного гранулометра «Микросайзер 201-С». Полученные три области распределения частиц глинозема можно объяснить разрушением под действием ультразвука: в 1-й области – крупных агрегатов; во 2-й области – разрушение частиц по октаэдрическим пустотам; в 3-й – по тетраэдрическим пустотам.

Выводы

Результаты исследований указывают, что МА в планетарной мельнице М-3 приводит к образованию трех диапазонов распределения частиц, полученных при разрушении под действием ультразвука, независимо от продолжительности МА.

Каждый диапазон распределения характеризуется одинаковым соотношением весовой доли частиц от их диаметра для всех значений продолжительности МА, но отличается для продолжительности воздействия ультразвука.

По результатам данной работы можно предположить, что для активированного глинозема в интервале времени от 5 до 300 с распределение частиц глинозема по размерам представлено почти сливающимися кривыми с двумя пиками, разделяющими фракции по времени измерения, а именно - менее 10 с - распределение агрегатов, которые впоследствии под действием ультразвука разделяются на отдельные частицы; после 10–20 с измерения (под действием ультразвука отделяются частицы) – распределение частиц, образованных при разрушении по – 672 – октаэдрическим пустотам, и 20–80 с – распределение частиц, образованных при разрушении по тетраэдрическим пустотам.

Данные результаты могут пригодиться при исследовании влияния продолжительности механоактивации на гранулометрический состав глинозема.