Влияние межъязыковой и внутриязыковой интерференций на формирование ошибок в речи обучаемых (по методу активизации возможностей личности и коллектива)

Автор: Чойбонова Бэла Матвеевна, Самарова Ольга Валентиновна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются особенности влияния лингвистической интерференции, представленной в трех видах ее проявления: межъязыковой, внутриязыковой или смешанной на формирование ошибок в процессе обучения иностранному языку (по Методу активизации возможностей личности и коллектива).

Межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерференция, гипергенерализация правил, "сверхзаучивание", ошибки

Короткий адрес: https://sciup.org/148178542

IDR: 148178542 | УДК: .80

Текст научной статьи Влияние межъязыковой и внутриязыковой интерференций на формирование ошибок в речи обучаемых (по методу активизации возможностей личности и коллектива)

Интенсивный метод обучения иностранным языкам дает уникальную возможность быстрого овладения коммуникативными навыками понимания и говорения. Эффективность этого подхода обоснована Г.А. Китайгородской [1].

В настоящей статье отражено влияние интерференции в трех ее разновидностях на формирование языковых ошибок в речи обучаемых в проведенном научном исследовании Б.М. Чойбоновой, под руководством заведующей кафедрой методики преподавания иностранных языков и русского как иностранного, Центра интенсивного обучения иностранным языкам МГУ им. М.В. Ломоносова д-ра пед. наук, профессора Г.А. Китайгородской, и в соавторстве с научным руководителем канд. психол. наук, доцентом вышеназванной кафедры О.В. Самаровой, по проблеме ошибок взрослого контингента учащихся при интенсивном курсе обучения английскому языку по Методу активизации.

Рассмотрим, как распределяются ошибки у наших учащихся. Следует отметить, что около 50% ошибок возникает в зоне межъязыковой интерференции. Наиболее частотные ошибки здесь – это пропуск артиклей, ошибки в предлогах, пропуск притяжательных и личных местоимений, пропуск местоимений any и some, смешение many и much, употребление which вместо who, ошибки в образовании множественного числа существительных (отсутствие окончания s или, наоборот, его наличие в словах, не имеющих формы множественного числа), пропуск вспомогательных глаголов to do и to be, нарушение порядка слов в утвердительных и вопросительных предложениях, пропуск формального подлежащего it, избегание конструкции there is/ are (и нарушение смысла высказывания), употребление будущего времени в придаточных времени и условия, дословный перевод с русского языка фраз, предполагающих использование устойчивых выражений, неадекватная замена слов по сходству звучания с русскими словами, образование степеней сравнения прилагательных по аналитическому типу в тех случаях, где требуется суффиксальный.

Зона межъязыковой интерференции распространяется еще шире, если учитывать не только прямые, но и косвенные влияния системы родного языка на усвоение изучаемого материала. Так, неверный выбор слова из синонимического ряда часто связан с явлением недодифференци-рованного значения в русской лексике по сравнению с английской (говорить, сказать соответствует английскому say, tell, speak, talk; предлагать – offer, suggest, propose, etc). Хотя непосредственный ошибочный выбор слова может определяться внутриязыковой интерференцией: предпочитаемая единица либо была введена раньше других и поэтому усвоена более прочно, либо много использовалась в последнее время и находится «на слуху» у говорящего. То же происходит при замене возвратных местоимений личными, когда нужно выразить соответствующий смысл возвратности. Личные местоимения структурно проще и более частотны, чем возвратные, т.е. налицо влияние внутриязыковой интерференции. Однако при этом, несомненно, важен и тот факт, что в русском существует лишь одно возвратное местоимение «себя», относящееся ко всем лицам, и при говорении присутствует подсознательный поиск точно такой же формы в английском языке.

Пропуск частицы to перед инфинитивом также может быть отмечен как результат двойного влияния. Сюда же относятся некоторые ошибки в использовании разветвленной глагольной системы, где оттенки значений выражаются лексическими, а не грамматическими средствами. Эти примеры относятся к сфере так называемой смешанной интерференции, и на их долю приходится около 11% всех ошибок.

В зоне внутриязыковой интерференции (38%) действуют два основных процесса, которые иногда действуют одновременно и с трудом поддаются четкой дифференциации. Это прежде всего гипергенерализация правил, т.е. распространение ранее усвоенных закономерностей на явления, которые данным закономерностям не подчиняются. К феномену гипергенерализации относятся: избыточное употребление артиклей, неадекватный выбор или избыточное употребление ряда предлогов, избыточное окончание s в образовании нетипичных форм множественного числа существительных, применение конструкции it is вместо there is , образование множественного числа личных местоимений по типу существительных ( its* вместо them ), построение притяжательных местоимений по аналогии с притяжательным падежом существительных ( she’s вместо her ), использование именительного падежа личных местоимений вместо объектного ( they вместо them ).

Наиболее яркое проявление гипергенерализации наблюдается в глагольной системе: в 3-м лице ед.ч. в Present Simple опускается окончание s , создаются несуществующие в языке глагольные конструкции, основные формы неправильных глаголов образуются по типу правильных, вместо всех членов парадигмы глагола to do используется его исходная и наиболее частотная форма do и другие. Нужно отметить, что ошибки гипергенерализации составляют приблизительно 28% от общего числа сделанных ошибок.

Вторым процессом в зоне внутриязыковой интерференции является overlearning («сверхзаучивание»). Оно выражается в использовании более сложных или трудных для усвоения образований вместо требуемых по смыслу более простых в силу того, что они были изучены не- задолго до данного момента и активно тренировались, т.е. по какой-то причине продолжают оставаться в фокусе внимания учащегося. Примерами overlearning могут служить: употребление Present Continuous вместо Present Simple, в определенные периоды курса использование вместо всех вспомогательных глаголов исключительно to be или to do или to have, а иногда их излишнее добавление в конструкции, где они не требуются. Механизм «сверхзаучивания» в отношении конкретного явления обычно действует ограниченный период времени.

Особый интерес в явлении overlearning представляет воспроизведение в речи усвоенных блоков или их частей в неизменном виде, так как «блочное» введение и тренировка материала является спецификой метода активизации. По нашим данным, таких ошибок немного: использование ряда словосочетаний в неподходящем контексте, ошибочная трансформация (учащийся знает, что какие-то изменения внести необходимо, чтобы выразить нужный смысл, и начинает это делать, однако следующие друг за другом элементы воспроизводятся автоматически, и возникает набор несочетаемых частей, например, I am how very interesting! ). Мы усматриваем влияние «блочного» подхода к материалу в замене разнообразных притяжательных местоимений на your и в пропуске окончания s при образовании множественного числа имен существительных, которые присутствуют в усвоенных «блоках» в единственном числе. Таким образом, ошибок по причине «блочной» организации материала насчитывается около 3,5% , что не может восприниматься как опасный недостаток данного метода обучения. На долю ошибок типа overlearning приходится 10% .Таким образом, массив ошибок в зоне внутриязыковой интерференции составляет 38%.

Специфическим проявлением интерференции можно считать стремление учащихся сохранить отличия от родного языка в тех случаях, когда иноязычные речевые структуры представляют собой прямую кальку с русского. Это межъязыковая интерференция с обратным знаком: стремление избежать похожести на родной язык приводит к гипергенерализации правил, «англизации» отдельных слов по сходству звучания с другим английским словом, или просто случайному выбору единицы по принципу наименьшего сходства с русским языком. Так возникают некоторые случаи неадекватного выбора предлогов, избыточное использование артиклей, изменение словосочетаний, звучащих слишком по-русски и т.д. Подобных ошибок во всем массиве данных около 5%, и они по большей части включены в раздел гипергенерализации. Гипергенерализация – это распространение отдельных базовых закономерностей языковой системы на явления за пределами действия этих закономерностей. Как правило, это носит характер упрощения, сокращения более сложных явлений, подведения исключений под общие правила, которые часто применяются осознанно, однако неверно.

В случае overlearning часто происходит обратное: более сложные явления ошибочно используются вместо более простых, появляются избыточные элементы в структуре разных форм и образований. То, что тренируется последним, продолжает оставаться в фокусе внимания и

Распределение ошибок по вспоминается первым. Вновь поступающие явления как бы на время «забивают» то, что уже имеется в языковом опыте учащихся, и это часто происходит неосознанно и спонтанно. Требуется некоторое время, чтобы новые явления были интегрированы в существующую систему знаний и умений и обрели в ней положенное им место.

Как видим, интерференция разных видов участвует в возникновении практически всех языковых ошибок в речи. Исходя из положения, что интерференция проявляется через “слабый” навык, мы можем определить области, требующие большего внимания и тренировки.

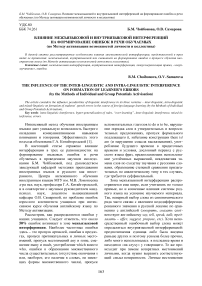

Таблица 1 факторам возникновения

|

Факторы возникновения ошибок |

Число ошибок (%) |

|

|

Межъязыковая интерференция |

50 |

|

|

Внутриязыковая Интерференция |

Гипергенерализация правил – 28% |

38 |

|

«Сверхзаучивание» (overlearning) – 10% |

||

|

Смешанная интерференция |

11 |

|

|

Хаотичный выбор, оговорки |

1 |

|

В таблице 1 показано, что половина всех ошибок появляется в результате влияния русского языка. Фактически это влияние распространяется шире, так как в смешанной интерференции оно тоже присутствует [1, 124].

Внутриязыковая интерференция «ответственна» за 38% всех ошибок, при этом она проникает и в зону, обозначенную как смешанная интерференция. По всей видимости, при краткосрочном обучении и синтетическом подходе к выработке навыков влияние родного языка на порождаемые ошибки в целом остается более сильным, чем влияние уже усвоенных структур изучаемого языка.

Реестр описанных ошибок, которые возникают у учащихся в краткосрочном интенсивном курсе, полезно сравнить с ошибками, рассмотренными другими авторами в последующих наших статьях. Это позволит говорить о наличии или отсутствии специфики ошибок при нашем подходе к обучению, а также доказательнее обосновать теоретические аспекты нашего исследования.